Деятельность каких систем организма обеспечивает постоянство его внутренней среды кратко

Обновлено: 28.06.2024

Гомеостаз. Органы организма участвующие в гомеостазе

Значительная часть данной статьи посвящена способам поддержания гомеостаза разными органами и тканями. Вначале обсуждаются разные функциональные системы и их роль в поддержании гомеостаза, затем кратко излагаются основные представления о регуляторных механизмах организма, благодаря которым эти системы обеспечивают функционирование друг друга.

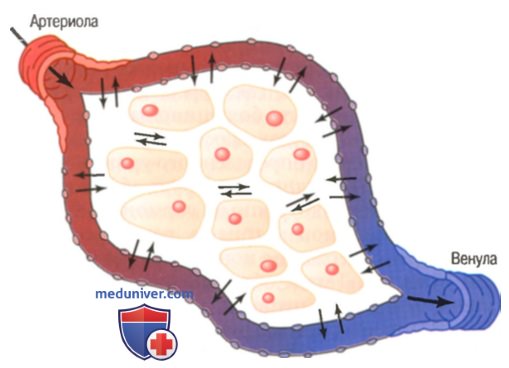

Внеклеточная жидкость мигрирует от одних участков организма к другим в два этапа. Первый этап представляет собой циркуляцию крови по сосудам, второй — движение жидкости между капиллярами и межклеточным пространством.

В состоянии покоя время кругооборота крови в организме составляет примерно 1 мин, а при высокой активности кровь успевает обернуться за то же время приблизительно 6 раз.

Движение крови по капиллярам обеспечивает постоянный обмен между плазмой и межклеточной жидкостью. Стенки капилляров проницаемы для большинства веществ, находящихся в плазме, за исключением белков, поэтому из крови в межклеточное пространство и обратно диффундирует большое количество жидкости и растворенных в ней веществ (на рисунке показано стрелками). Данный диффузионный процесс вызван броуновским движением частиц как плазмы, так и межклеточной жидкости. Другими словами, жидкость и растворенные молекулы непрерывно двигаются в плазме и межклеточной жидкости во всех направлениях, вследствие этого проникают через поры капилляров. Диффузия практически любого вещества из капилляра в клетку происходит за считанные секунды, поскольку расстояние от капилляров до клеток в большинстве случаев не превышает 50 мкм. Таким образом, внеклеточная жидкость, состоящая из плазмы и межклеточной жидкости, постоянно перемешивается, поддерживая практически полную однородность в любом отделе организма.

Диффузия жидкости и растворенных веществ через стенку капилляров

и в межклеточное пространство.

Дыхательная система. Проходя через альвеолы, кровь поглощает необходимый клеткам кислород. Толщина альвеолярных мембран (перегородок между просветом альвеол и капилляров) составляет всего 0,4-2,0 мкм. Через поры этих мембран кислород диффундирует в кровь за счет броуновского движения подобно тому, как происходит диффузия ионов и воды через стенки тканевых капилляров.

Желудочно-кишечный тракт. Большой объем крови, перекачиваемой сердцем, проходит через стенки желудочно-кишечного тракта. Здесь в кровь всасываются растворенные питательные вещества, включая углеводы, жирные кислоты и аминокислоты, образующиеся при переваривании пищи. На сегодняшний день существует самое разное медицинское оборудование для диагностики патологии желудочно-кишечного тракта приводящей к нарушению гомеостаза.

Печень и другие органы, выполняющие в основном метаболическую функцию. Далеко не все всосавшиеся через стенку желудочно-кишечного тракта вещества могут использоваться клетками в том виде, в каком они поступили в кровь. Печень, изменяя химический состав многих из этих веществ, переводит их в более удобную для усвоения клетками форму; другие органы и ткани, в том числе липоциты, слизистая желудочно-кишечного тракта, почки, железы внутренней секреции, также способствуют изменению состава этих веществ или запасают их, пока в них не возникнет потребность.

Опорно-двигательный аппарат. Иногда можно услышать вопрос: каким образом опорно-двигательный аппарат обеспечивает гомеостатические функции организма? Ответ очевиден и прост: без мышц тело не способно оказаться в нужном месте в нужное время для получения пищи. Кроме того, опорно-двигательный аппарат позволяет избежать нежелательного действия факторов окружающей среды, способных быстро разрушить организм со всеми его гомеостатическими механизмами.

Удаление конечных продуктов обмена. Выведение углекислого газа легкими. Одновременно с захватом кислорода кровью в легких происходит высвобождение углекислого газа из крови в альвеолы. Во время дыхательных движений углекислый газ из легких переносится в атмосферу. Углекислый газ — наиболее распространенный из всех конечных продуктов обмена.

Почки. Большинство других ненужных клеткам веществ удаляются из плазмы при прохождении крови через почки. К этим веществам относят конечные продукты клеточного метаболизма, в том числе мочевину и мочевую кислоту, а также избыток ионов и воды, поступающих с пищей и способных накапливаться во внеклеточной жидкости.

Функция почек заключается в фильтрации большого объема плазмы через клубочки в просвет канальцев с последующей реабсорбцией в кровь нужных организму веществ: глюкозы, аминокислот, необходимого количества воды и разных ионов. Большинство ненужных организму соединений, особенно мочевина, реабсорбируются хуже и поэтому из канальцев попадают непосредственно в конечную мочу.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Гомеостаз по существу представляет собой эволюционное наследство адаптивных свойств организма к обычным условиям внешней среды, но эти условия могут кратковременно или долговременно выходить за пределы нормы обычных условий внешней среды. Тогда явления адаптации не только восстанавливают обычные свойства внутренней среды организма, но и кратковременно изменяют активность органов, систем (учащается пульс, дыхание, повышается температура и т.д.). В итоге организм адаптируется к внешней и внутренней средам.

В ветеринарной практике под адаптацией обычно понимают приспособление организма к измененным условиям существования. Однако следует помнить, что адаптируется животное на основе механизмов гомеостаза.

В плодном периоде развития домашних коз механизмы гомеостаза почти отсутствуют, они появляются и развиваются только в постнатальном периоде и к старости ослабевают.

Непосредственно в формировании внутренней среды организма принимает участие сердечно-сосудистая система. Кровь, наряду с другими функциями, выполняет гомеостатическую функцию, доставляет к клеткам, тканям гормоны и химические вещества, таким образом, принимает участие в формировании гомеостаза (А.В. Вальдман, 1981). От химического состава внутренней среды зависит реактивность, возбудимость как отдельных органов, систем, так всего организма.

И так гомеостаз – это большая проблема для патологов, так как означает не только сохранение постоянства внутренней среды, но и ее восстановление, и приспособление к внешней среде. Сама, в сущности, болезнь представляет проблему гомеостаза, нарушение его механизмов и пути восстановления. Однако решение многих проблем гомеостаза, особенно, организма коз, еще впереди.

Относительное постоянство внутренней среды возможно только при оптимальном балансе нервной системы и отлаженной работе желез внутренней секреции. Такая совокупность способна обеспечить правильную поддержку гомеостаза.

№ 2. Почему без согласованной работы органов нельзя достичь полезного эффекта в деятельности?

Нервная система живого организма контролирует работу всех тканей и органов. Именно благодаря ей происходит налаживание и коррекция действий всех органов. Если все работает правильно, нервная система получает сигнал об этом, и выполняются последующие действия.

№ 3. Почему жизненно важные показатели колеблются в определённых границах (от — до)?

Колебание жизненно важных показателей в определенных границах обусловлено приспособленностью организмов к окружающей среде. А она, как известно, непостоянна и условия ее переменчивы.

№ 4. Можно ли конкретные поступки человека объяснить только свойствами его нервной системы? Почему?

Какие-то конкретные поступки человека нельзя объяснять только свойствами его нервной системы. Ведь суть поступков, как и психической деятельности, в том, что они зависят от воспитания, восприятия, окружающей обстановки.

№ 5. Что называют психикой?

Психика представляет собой внутренний субъективный мир человека, который объединяет его чувства, мысли, настроение, переживания, мечты и планы, взгляды и ожидания.

Стр. 278

Психика – это внутреннее состояние организма, которое объединяет баланс между настроением, эмоциями, мечтами, отношением к окружающему миру и т.д.

Психика – это специфический способ функционирования человеческой души, который проявляется как сложная совокупность явлений субъективного внутреннего мира особи.

Любой организм — одноклеточный или многоклеточный — нуждается в определённых условиях существования. Эти условия обеспечивает организмам та среда, к которой они приспособились в ходе эволюционного развития.

Первые живые образования возникли в водах Мирового океана, и средой обитания для них служила морская вода. По мере усложнения живых организмов часть их клеток изолировалась от внешней среды. Так часть среды обитания оказалась внутри организма, что позволило многим организмам покинуть водную среду и начать жить на суше. Содержание солей во внутренней среде организма и в морской воде примерно одинаковое.

Внутренней средой для клеток и органов человека служат кровь, лимфа и тканевая жидкость.

Относительное постоянство внутренней среды

Во внутренней среде организма, помимо солей, очень много различных веществ — белки, сахар, жироподобные вещества, гормоны и т.д. каждый орган постоянно выделяет во внутреннюю среду продукты своей жизнедеятельности и получает из неё необходимые для себя вещества. И, несмотря на такой активный обмен, состав внутренней среды остаётся практически неизменным.

Выходящая из крови жидкость, становится частью тканевой жидкости. Большая часть этой жидкости поступает снова в капилляры, прежде чем они соединяются с венами, по которым кровь возвращается к сердцу, однако около 10% жидкости не попадает в сосуды. Стенки капилляров состоят из одного слоя клеток, но между соседними клетками есть узкие щели. Сокращение сердечной мышцы создаёт давление крови, в результате чего вода с растворёнными в ней солями и питательными веществами проходит через эти щели.

Все жидкости тела связаны друг с другом. Внеклеточная жидкость контактирует с кровью и со спинно-мозговой жидкостью, омывающей спинной и головной мозг. Это означает, что регуляция состава жидкостей тела происходит централизовано.

Тканевая жидкость омывает клетки и служит для них средой обитания. Она постоянно обновляется через систему лимфатических сосудов: эта жидкость собирается в сосуды, а затем по самому крупному лимфатическому сосуду попадает в общий кровоток, где смешивается с кровью.

Состав крови

Некоторые философы Древней Греции считали кровь носителем души. Древнегреческий врач Гиппократ назначал душевнобольным кровь здоровых людей. Он думал, что в крови здоровых людей — здоровая душа. И действительно, кровь — самая удивительная ткань нашего организма. Подвижность крови — важнейшее условие жизни организма.

Около половины объёма крови составляет жидкая её часть — плазма с растворёнными в ней солями и белками; другую половину составляют различные форменные элементы крови.

Форменные элементы крови делятся на три основные группы: белые кровяные клетки (лейкоциты), красные кровяные клетки (эритроциты) и кровяные пластинки, или тромбоциты. Все они образуются в костном мозгу (мягкая ткань, заполняющая полость трубчатых костей), но некоторые лейкоциты способны размножаться уже при выходе из костного мозга. Существует много различных типов лейкоцитов — большая часть участвует в защите организма от болезней.

Плазма крови

В 100 мл плазмы крови здорового человека содержится около 93 г воды. Остальная часть плазмы состоит из органических и неорганических веществ. Плазма содержит минеральные вещества, белки, углеводы, жиры, продукты обмена веществ, гормоны витамины.

Минеральные вещества плазмы представлены солями: хлоридами, фосфатами, карбонатами и сульфатами натрия, калия, кальция и магния. Они могут находиться как в виде ионов, так и в неионизированном состоянии. Даже незначительное нарушение солевого состава плазмы может сказаться губительным для многих тканей, и прежде всего для клеток самой крови. Суммарная концентрация минеральных содей, белков, глюкозы, мочевины и других веществ, растворённых в плазме, создаёт осмотическое давление. Благодаря осмотическому давлению происходит проникновение жидкости через клеточные оболочки, что обеспечивает обмен воды между кровью и тканью. Постоянство осмотического давления крови имеет важное значение для жизнедеятельности клеток организма. Мембраны многих клеток, в том числе и клеток крови, тоже являются полупроницаемыми.

Эритроциты

Эритроциты являются самыми многочисленными клетками крови; их основная функция состоит в переносе кислорода. Условия, при которых повышается потребность организма в кислороде, например жизнь на больших высотах или постоянная физическая нагрузка, стимулируют образование эритроцитов. Эритроциты живут в кровяном русле около четырёх месяцев, после чего разрушаются.

- Газообмен.

- Регуляция кислотно-щелочного равновесия внутренней среды.

- Поддержание изотонии тканей. Адсорбция и перенос аминокислот и липидов.

Лейкоциты

Лейкоциты, или белые кровяные тельца непостоянной формы. Они имеют ядро, погружённое в бесцветную цитоплазму. Основная функция лейкоцитов — защитная. Лейкоциты не только разносятся током крови, но и способны к самостоятельному передвижению с помощью ложноножек (псевдоножек). Проникая сквозь стенки капилляров, лейкоциты движутся к скоплению болезнетворных микробов в ткани и с помощью ложноножек захватывают и переваривают их. Это явление было открыто И.И.Мечниковым.

- Защитная

- Фагоцитоз

- Гуморальный и клеточный иммунитет

- Образуют гистамин и гепарин

Тромбоциты, или кровяные пластинки

Тромбоциты, или кровяные пластинки очень хрупкие, легко разрушаются при повреждении кровеносных сосудов или при соприкосновении крови с воздухом.

Тромбоциты играют важную роль в свёртывании крови. Повреждённые ткани выделяют гистомин — вещество, усиливающее приток крови к повреждённому месту и способствующее выходу жидкости и белков системы свёртывания крови из кровотока в ткань. В результате сложной последовательности реакций быстро образуются тромбы, которые останавливают кровотечение. Тромбы препятствуют проникновению в рану бактерий и других чужеродных факторов.

- Свёртывание крови (при разрушении выделяется тромбопластин)

- Закупорка повреждённых стенок сосудов

Механизм свёртывания крови очень сложен. В плазме есть растворимый белок фибриноген, который при свёртывании крови превращается в нерастворимый фибрин и выпадает в осадок в виде длинных нитей. Из сети этих нитей и кровяных телец, которые задержались в сети, образуется тромб.

Этот процесс происходит только при наличии солей кальция. Поэтому если из крови удалить кальций, кровь теряет способность свёртываться. Это свойство используют при консервировании и переливании крови.

Кроме кальция, в процессе свёртывания принимают участие и другие факторы, например витамин К, без которого нарушается образование протромбина.

Функции крови

Кровь выполняет разнообразные функции в организме: доставляет клеткам кислород и питательные вещества; уносит углекислый газ и конечные продукты обмена; участвует в регуляции деятельности различных органов и систем посредством переноса биологически активных веществ — гормонов и др.; способствует сохранению постоянства внутренней среды — химического и газового состава, температуры тела; защищает организм от инородных тел и вредных веществ, разрушая и обезвреживая их.

Защитные барьеры организма

Защита организма от инфекций обеспечивается не только фагоцитарной функцией лейкоцитов, но и образованием особых защитных веществ — антител и антитоксинов. Они вырабатываются лейкоцитами и тканями различных органов в ответ на внедрение в организм возбудителей заболеваний.

Антитела — это белковые вещества, способные склеивать микроорганизмы, растворять или разрушать их. Антитоксины обезвреживают яды, выделяемые микробами.

Защитные вещества специфичны и действуют только на те микроорганизмы и их яды, под влиянием которых они образовались. Антитела могут сохраняться в крови в течение длительного времени. Благодаря этому человек становится невосприимчивым к некоторым инфекционным заболеваниям.

Невосприимчивость к заболеваниям, обусловленная наличием в крови и тканях специальных защитных веществ, называется иммунитетом.

Иммунная система

Иммунитет, по современным взглядам, — невосприимчивость организма к различным факторам (клетками, веществам), которые несут генетически чужеродную информацию.

Если в организме появляются какие-либо клетки или сложные органические вещества, отличающиеся от клеток и веществ организма, то благодаря иммунитету они устраняются, уничтожаются. Основная задача иммунной системы — поддержание генетического постоянства организма в онтогенезе. При делении клеток вследствие мутаций в организме нередко образуются клетки с изменённым геномом. Чтобы эти клетки-мутанты в ходе дальнейшего деления не привели к нарушениям развития органов и тканей, они уничтожаются иммунными системами организма.

В организме иммунитет обеспечивается благодаря фагоцитарным свойствам лейкоцитов и способностью некоторых клеток тела, вырабатывать защитные вещества — антитела. Следовательно по своей природе иммунитет может быть клеточным (фагоцитарным) и гуморальным (антитела).

Иммунитет к инфекционным заболеваниям делят на естественный, выработанный самим организмом без искусственных вмешательств, и искусственный, возникающий в следствие введения в организм специальных веществ. Естественный иммунитет проявляется у человека с рождения (врождённый) или возникает после перенесённых заболеваний (приобретённый). Искусственный иммунитет может быть активным или пассивным. Активный иммунитет вырабатывается при введении в организм ослабленных или убитых возбудителей заболеваний или их ослабленных токсинов. Этот иммунитет возникает не сразу, но сохраняется длительное время — несколько лет и даже всю жизнь. Пассивный иммунитет возникает, когда в организм вводят лечебную сыворотку с уже готовыми защитными свойствами. Этот иммунитет кратковременный, зато проявляется сразу же после введения сыворотки.

Свёртывание крови также относится к защитным реакциям организма. Оно защищает организм от кровопотери. Реакция состоит в образовании сгустка крови — тромба, закупоривающего раневой участок и останавливающий кровотечение.

Вред алкоголя и курения

В чем заключается вредное влияние алкоголя и курения на организм человека?

Прием алкоголя и курение могут обусловливать замедление роста и возникновение врожденных уродств. Так, алкоголь препятствует полноценному участию различных клеток в процессе развития и особенно тормозит функциональное развитие нервных клеток и нервной системы в целом. Курение приводит к замедлению роста зародыша, что обусловлено влиянием углекислого и угарного газов; к образованию вредных мутаций в еще не родившемся организме. Никотин отравляет нервные клетки и служит причиной многих функциональных расстройств. В юношеском и молодом возрасте алкоголь и курение могут крайне неблагоприятно воздействовать на половые клетки, репродуктивную функцию.

Гомеостаз

Деятельность каких систем организма обеспечивает постоянство его внутренней среды?

Постоянство внутренней среды в организме (гомеостаз) обеспечивают регуляторные системы — эндокринную, иммунную и нервную, объединяющие и координирующие все системы организма. Регуляторные механизмы сложились в процессе эволюции и наследственно закреплены.

Воздействие неблагоприятных факторов среды

Какие изменения в деятельности органов и систем возникают при действии на них неблагоприятных факторов среды?

При воздействии на организм неблагоприятных факторов внешней среды возникает явление стресса. Стресс — это реакция организма, развивающаяся в неблагоприятных условиях, отрицательно влияющих на жизнедеятельность, при возникновении угрозы нарушения гомеостаза. В этом случае активизируется деятельность большинства систем организма — нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой. Функциональные изменения указанных систем направлены на повышение сопротивляемости к неблагоприятным факторам среды, мобилизацию всех защитных сил организма, усиление обменных процессов, перераспределение энергии, используемой для осуществления наиболее необходимых потребностей.

Наследственность и гены

Что такое наследственность? Что такое гены?

Ген — участок молекулы ДНК, последовательность нуклеотидов которого несет информацию о структуре одного полипептида.

Аллельные гены

В результате какого процесса возникают аллельные гены?

Аллельными называются гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и ответственные за развитие одного и того же признака. Новые аллельные гены возникают в ходе мутаций.

Множественный аллеломорфизм

Что такое множественный аллеломорфизм?

В ходе мутационного процесса может возникнуть несколько аллельных генов, определяющих многообразие вариантов признака, — серия аллельных генов. Возникновение такой серии вследствие неоднократного мутирования одного гена называют множественным аллеломорфизмом (аллелизм). Множественный аллелизм — явление, характерное для популяции и вида, а не для отдельной особи, так как в генотипе одного организма может находиться не более двух разных вариантов одного аллеля.

Изменчивость

Изменчивость — способность живых организмов приобретать новые признаки и свойства. Различают наследственную (генотипическую) изменчивость, при которой новые признаки возникают в результате изменений наследственного материала, и ненаследственную (фенотипическую). Фенотипические изменения происходят в результате непосредственного воздействия факторов среды на развитие признака, например возникновение загара (под действием ультрафиолетовых лучей).

Фенотип и генотип

Генотип — совокупность взаимодействующих генов организма.

Фенотип — совокупность всех признаков и свойств данного организма.

Опыты Менделя

Кто был первооткрывателем закономерностей наследования признаков? На каких растениях проводил опыты Г Мендель? Благодаря каким приемам Г Менделю удалось вскрыть законы наследования признаков?

Честь открытия количественных закономерностей наследования признаков принадлежит чешскому ботанику-любителю Грегору Менделю.

Г. Мендель проводил свои опыты на горохе, так как это растение легко поддается разведению и имеет короткий период развития. Он наблюдал за наследованием только одного или нескольких признаков, по которым проводил свои исследования, что значительно упрощало задачу.

Ученый работал с растениями, относящимися к чистой линии, в ряду поколений которых при самоопылении не наблюдалось расщепления по данному признаку.

Г. Мендель изучал наследование альтернативных, т. е. взаимоисключающих, признаков. Он использовал в своих исследованиях точные математические методы.

Гибридизация

Что такое гибридизация? Какое скрещивание называют моногибридным? дигибридным?

Скрещивание двух организмов называют гибридизацией.

Моногибридным называют скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных (взаимоисключающих) признаков.

Дигибридным называется скрещивание, при котором рассматривается наследование и производится точный количественный учет потомства по двум парам альтернативных признаков, а точнее, по взаимоисключающим вариантам этих признаков.

Читайте также: