Чем вызвана полемика о путях развития русского языка в 19 веке кратко

Обновлено: 08.07.2024

Свою первую работу, направленную против литературного слога Карамзина и его последователей, – “Рассуждение о старом и новом слоге российского языка”. Как мы уже знаем, Карамзин строил. литературный язык, опираясь на речь дворянского общества, пренебрегая живой народной речью и вводя в русский язык много французских слов и оборотов.

Шишков обличал карамзинистов в том, что они отвергли теорию “трех штилей” Ломоносова и начали развивать язык “на скудном основании французского языка”.

Шишков справедливо нападал на изысканность и манерность слога карамзинистов, на засорение иностранными словами, но его основные положения были совершенно ненаучны и реакционны, так как они мешали развитию литературного языка.

Выступая против нововведений Карамзина в области языка, Шишков преследовал не столько литературные, сколько политические цели: он боролся против таких новых слов, как общественность, промышленность, потому что они

несли в себе новые понятия, неприемлемые для такого реакционера, каким был Шишков. Он видел в новом языке “следы языка и духа чудовищной французской революции”, как он выражался.

Книга Шишкова встретила решительный отпор со стороны карамзинистов. В борьбу вовлекались все новые и новые лица, сторонники Шишкова и его противники. В 1811 году было открыто общество “Беседа любителей русского слова”, объединившее преимущественно защитников классицизма XVIII века и старого слога.

Противники их, выступая вначале разрозненно, в 1815 году основали общество “Арзамас”. В него вошли: Вяземский, Батюшков, позднее – А. С, Пушкин, декабрист Н. И. Тургенев и другие. Душой общества и непременным секретарем, который вел стихотворные протоколы заседаний, был Жуковский.

Члены “Арзамаса” придерживались разных политических и литературных взглядов, что привело в дальнейшем к распаду общества. В процессе борьбы стало ясно, что для прогрессивных деятелей литературы – декабристов, молодого Пушкина и других – не могут быть приемлемы взгляды на язык и Шишкова, и Карамзина, что борьба между “шишковистами” и “карамзинистами” по существу является борьбой внутри одного и того же консервативного дворянского лагеря. В отличие от писателей консервативного лагеря декабристы, не отказываясь от использования славянизмов для выражения высоких гражданских настроений, стремились в основу развития литературного языка положить живую народную речь.

Они выступали против засорения русского языка иностранными словами.

Огромную роль в деле развития национального русского литературного языка сыграла бессмертная комедия Грибоедова “Горе от ума”, воплотившая на практике взгляды декабристов на развитие языка на народной основе.

Коренным образом решил вопрос о русском литературном языке тесно связанный с декабристами по своим политическим взглядам гениальный Пушкин.

В результате своих рассуждений Шишков пришел к выводу, что России надлежит не усваивать ложное европейское просвещение, а беречь и охранять свое прошлое. Только так можно избавить страну от тлетворного французского влияния.

Если Карамзин устремлялся вперед, то Шишков мысленно двигался назад и мечтал возвратиться к прошлому, воскресив патриархальные нравы, обычаи и язык старины. Он не удовлетворялся ни будущим, ни настоящим. Это была утопическая надежда на развитие, идущее вспять, на регресс, а не на прогресс.

Чаша терпения сторонников Карамзина переполнилась, и они решили отвечать. Сам Карамзин участия в полемике не принимал.

Казалось бы, общая забота о создании единого национального литературного языка и общая устремленность к романтизму должны были привести к объединению усилий всех просвещенных слоев. Однако случилось иначе – общество раскололось и произошло глубокое размежевание.

Отечество люблю, язык я русский знаю,

Но Тредьяковского с Расином не равняю.

Так завязалась веселая и принципиальная полемика между карамзинистами и шишковистами. Шишков отстаивал идею национальной самобытности литературы. Карамзинисты спорили: национальной идее не противоречит ориентация на европейскую культуру и европейское просвещение, которое есть единственный источник формирования вкуса. Утверждая изменчивость и подвижность литературных форм, они обвиняли своих противников в литературном старообрядчестве, в приверженности устаревшей нормативности.

Шишков и его братия, по мнению арзамасцев, достойны не столько беспощадного негодования, сколько беззлобного вышучивания, так как их произведения пусты, бессодержательны и сами лучше всякой критики обнажают собственную несостоятельность.

В сотворении единого литературного языка главная заслуга, бесспорно, принадлежит Пушкину.

Лотман Ю. М. История и типология русской культуры Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры (совместно с Б. А. Успенским)

I. Проблема языка в свете типологии культуры Бобров и Макаров как участники языковой полемики

Если первые исследователи выдвинули, таким образом, объяснения, с которыми невозможно согласиться, то тем не менее они хотя бы видели самое проблему. В дальнейшем же она вообще оказалась снятой, дискуссию стали рассматривать как факт, полностью относящийся к истории языка и литературы и изолированно интерпретируемый в этом специальном контексте. Очевидно, что интересующая нас проблема, если к ней подходить с позиций частного исследовательского задания, поддается рассмотрению с точки зрения как лингвиста, так и историка общественной мысли. Однако не менее очевидно, что в каждом из этих случаев вопрос не раскроется перед нами столь полно, как если мы поставим перед собой задачу органической связи этих аспектов.

Дело в том, что, с одной стороны, национальная модель русской культуры оказывается теснейшим образом связанной — а в определенном отношении и обусловленной — резко специфической языковой ситуацией, сохраняющей типологическую константность на всем протяжении истории русской культуры, с другой же стороны — вне широкой историко-культурной перспективы факты развития языка и литературы не получают исчерпывающего объяснения. Это заставляет нас рассмотреть вопрос как бы в двух приближениях: сначала в общем историко-культурном аспекте, а затем в более специальной историко-языковой и историко-литературной перспективе.

Для обьяснения этой стороны дела придется обратиться к некоторой более глубинной исторической традиции. Культуре русского средневековья, как и многим средневековым культурам, был свойствен эсхатологизм, в котором для нас сейчас важна одна черта: катастрофический конец земного мира зла и воцарение вневременного царства добра представлялись как своего рода утопия. Всеобщее преображение, следующее за эсхатологическим актом, касается и сферы языка, утопический характер этого преображения проявлялся, между прочим, и в том, что в православной традиции не уточнялось, каким именно будет этот язык и как он относится к сакральному языку, реально существующему в литургической практике.

При включении в одну из столь различно ориентированных культур лингвистическая проблема получала глубоко отличный смысл, в модели эволюционного типа она становилась одной из многих, в ряду целого комплекса других, часто уступая по степени общественной ценности тем, которые были более непосредственно связаны с актуальными задачами эпохи. Будучи включена в систему эсхатологических представлений, она отождествлялась с номинацией или переименованием мира, то есть с основными мифологическими категориями (Ср. Лотман Ю. M., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Лотман Ю. M. Семиосфера. С. 525—542), естественно становясь вопросом вопросов. Не столько цензурные затруднения, мешавшие обсуждать другие вопросы, сколько самая сущность традиционной ориентации русской культуры делала спор по вопросам языка средоточием общественных интересов и индикатором в распределении лагерей.

При характеристике общественной жизни России начала XIX в. мы сталкиваемся с совершенно иной картиной консервативного лагеря, мы практически не находим, если не считать совершенно одинокого Карамзина конца 1810-х—1820-х гг. и либерально-консервативных — на английский манер — Мордвинова и M. С. Воронцова - никакого общественного лагеря они не составляли.

Шишков видел в русском языке результат деградации языка церковнославянского. Соответственно, он заключал, что их отличие отражает разницу между идеальным — по его мнению, коренным, исконным — состоянием российского народа и его нынешним — искаженным и испорченным. Представление о том, что русские начала XIX в —

Язык в этом отношении представлял прямую противоположность, по самой своей сущности он предполагает, что предписываемые ему законы должны быть обнаружены в его внутренней структуре, а не навязаны извне на основании априорных теоретических соображений. Тем более показательно, что и в области языка большинство участников спора опиралось на априорные тезисы.

Мы видим, что борьба по вопросам языка захватывала всю толщу основных культурных проблем. Однако шишковисты и карамзинисты не были единственными ее участниками.

Устойчивой чертой в идейном комплексе просветителей начала XIX в. было отрицательное отношение к дворянству и дворянской культуре. Это были люди, во многом чуждые новой литературной ситуации, — литераторы-профессионалы, эрудиты, напитанные идеями природного равенства людей, презирающие дворянство как социальное явление и дилетантизм как факт культуры. Биографически часто поставленные вне тех корпоративных гарантий, которые единственно давали человеку той эпохи обеспеченную защиту личного достоинства, эти люди составляли основную массу в нижнем этаже деятелей культуры, университетские профессора, журналисты, переводчики, актеры, художники, граверы, библиографы и библиотекари (все они должны были служить не ради чинов и престижа, а для хлеба насущного) часто были одновременно и поэтами, критиками и публицистами. Этот пестрый лагерь соприкасался с недворянской интеллигенцией начала века, частично с ней сливаясь Н. Сандунов и Мерзляков, Гнедич и Крылов, Нарежный и Милонов, Попугаев и Пнин, Востоков и Мартынов — при всем своеобразии каждого из этих деятелей русской культуры — были связаны с этим миром. В определенной мере к нему принадлежал и Бобров.

В начале александровского царствования, в новых условиях, полемика возобновилась. Сигналом для ее возрождения послужило появление книги Шишкова, давшей антикарамзинским силам знамя и программу.

Осенью 1804 г. Макаров скончался, но это не привело к прекращению споров, вызванных его статьей. В 1805 г. Россия официально вступила в военный конфликт с Францией, и вопрос о французском воздействии на русский язык получил новый, уже чисто политический поворот (Зачатки такого отношения к французскому языку могут, впрочем, наблюдаться еще и в конце XVIII в. Как свидетельствует Греч, в петербургской юнкерской школе (основана в 1797 г., директор — О. П. Козодавлев) при Павле французскому языку не учили по причине развращения нравственности во Франции (см. Греч H. И. Записки о моей жизни. M., Л., 1930. С. 215). Ср. отрицательное отношение молодого Павла к галлицизмам и к французско-русской макаронической речи (Семена Порошина записки, служащие к истории его императорского величества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича. 2-е изд. СПб., 1881. С. 13, ср. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. M., 1938. С. 151)).

Такова была обстановка, в которой Бобров в 1805 г., уже после смерти Макарова, написал полемическую статью, где сатирически изобразил покойного литератора под кличкой Галлорусса. Замысел сатиры Боброва таков поскольку Макаров торжественно заявил о превосходстве новой русской культуры над древней, надо свести обе эпохи на загробный суд, а судьей назначить Ломоносова, которого Макаров (по мнению Боброва, без достаточных на то оснований) зачислил в предшественники Карамзина.

Непримиримый тон полемического выступления Боброва против уже умершего литератора был бы необъясним (Сатира Боброва начинается с откровенной — совершенно невозможной с точки зрения христианской нравственности — радости по поводу смерти ближнего), если бы мы не припомнили некоторые особенности позиции Макарова, которые, кстати сказать, существенно отличали его от Карамзина начала александровского царствования (учтя это, мы поймем, что безусловное отождествление позиции Макарова и Карамзина для одних имело полемический, для других тактический характер).

В таком контексте становится понятной и резкость сатиры Боброва, и то, что приемом высмеивания он избрал отождествление Макарова со стереотипной маской петиметра. Не следует забывать и того, что если в 1805 г. Карамзин своим личным обликом никак не ассоциировался с петиметром, в этом смысле выступая как антипод Макарова, то в кругах, связанных с масонами 1780-х гг. (то есть в кругах, близких Боброву), жила память о Карамзине времени его возвращения из-за границы. Так, А. М. Кутузов — в прошлом друг Карамзина — написал в 1791 г. злой памфлет, где выведен некто Попугай Обезьянинов, соединяющий в своем облике стереотипные черты петиметра с детапями из биографии Карамзина.

Макаров и Бобров в этом смысле были людьми другого типа. Не будучи литературными вождями, они как бы воплотили в себе все, что соответствовало ходячим представлениям об их литературных группировках. Макаров, с его утрированной позой щеголя, рвущийся в литературные бои с поднятым забралом, и Бобров — угрюмый Бибрис, — погруженный в тяжелую ученость, напоминающий Тредиаковского умением облекать глубокие мысли в парадоксальную и вызывающую у противников смех форму, были как бы созданы для того, чтобы превратиться в своеобразные живые маски карамзинизма и шишковизма, хотя, по сути дела, и тот и другой занимали весьма своеобразное место среди своих единомышленников.

II. Вопросы культуры в свете языковой проблемы Лингвистические аспекты внутрикультурных конфликтов

До сих пор речь шла главным образом о том историко-культурном контексте, к которому принадлежит обсуждаемое произведение и которое определяет, так сказать, его общий идеологический фон, придавая то или иное публицистическое изучение более или менее специальным вопросам языковой полемики/ Остановимся теперь на относящейся сюда собственно лингвистической проблематике.

Уместно отметить в этой связи, что речи всех действующих лиц — не только Галлорусса, но также и Бояна, Ломоносова, Меркурия — дифференцированы стилистически в сатире Боброва, каждое из действующих лиц представляет определенную языковую позицию. Ср. нарочитые архаизмы в речи Бояна, явные коллоквиализмы в речи Меркурия и т. п., что касается речи Ломоносова, то она выступает в качестве стилистического эталона. Перед нами как бы театр масок, где распределение ролей отражает распределение возможных речевых установок.

Для того чтобы уяснить связь между отношением к заимствованиям (из западноевропейских языков) и отношением к церковнославянской языковой стихии и, в частности, связь между пуризмом и призывом к славянизации языка, необходимо вкратце охарактеризовать основные моменты эволюции русского литературного языка в XVIII в.

XVIII век занимает особое место в истории русского литературного языка. В течение сравнительно небольшого отрезка времени происходит коренная перестройка литературного языка, который радикально меняет свой тип — от языка с отчетливым противопоставлением книжной и разговорной речи к языку, в большой степени ориентированному на разговорное койне и подчиняющемуся ему в своем развитии. Перефразируя Карамзина, можно сказать, что русский литературный язык из языка, на котором (в идеальной ситуации) надобно было говорить как пишут, становится языком, на котором следует писать как говорят (разумеется, в качестве стандарта выступает при этом речь определенной части общества).

В частности, кардинальным образом меняется соотношение собственно русской и церковнославянской языковой стихии, которое составляет вообще ключевой момент в истории русского литературного языка на самых разных этапах его развития. В специальных лингвистических терминах можно сказать, что церковнославянско-русская диглоссия превращается в церковнославянско-русское двуязычие. Под диглоссией понимается при этом особая языковая ситуация (типологически аналогичная, например, ситуации в современных арабских странах), характеризующаяся специфическим сосуществованием книжной и некнижной языковых систем, которые находятся как бы в функциональном балансе, распределяя свои функции в соответствии с иерархическим распределением контекстов (Общие типологические признаки диглоссии определяются (безотносительно к славянскому языковому материалу) в работе Ferguson Ch. A Diglossia // Word. Vol. 15. 1959. №2). Важно отметить, что в субъективной перспективе носителя языка обе языковые системы воспринимаются при этом как один язык, причем живая речь воспринимается как отклонение от книжных языковых норм, усваиваемых путем формального обучения. Соответственно, в отличие от двуязычия, диглоссия характеризуется принципиальной неравноправностью сосуществующих языковых систем, когда обе они иерархически объединяются в языковом сознании в один язык и, таким образом, фактически составляют стили этого языка, причем литературным в собственном смысле признается исключительно высокий стиль (Ср. Винокур Г. О. Русский литературный язык в первой половине XVIII века // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. M., 1959. С. 111). Так, в условиях церковнославянско-русской диглоссии живой русский язык фигурирует (в языковом сознании) именно как отклонение от книжного церковнославянского языка.

Процесс легитимации собственно русской (разговорной) языковой стихии, обусловивший как ликвидацию церковнославянско-русской диглоссии, так и последующую демократизацию русской литературной речи, тесно связан с западноевропейским влиянием.

Точно так же и фонетически слова, заимствованные из западноевропейских языков, оформляются по нормам церковнославянского произношения, вопреки широко распространенному мнению, можно утверждать, что специфическая орфоэпия иностранных слов (иноязычных заимствований) в обычном случае не отражала непосредственно исходной фонетической формы, а подчинялась именно нормам книжного — церковнославянского — произношения (ср. такие общие признаки особой фонетики иностранных слов и церковнославянской фонетики, как оканье, фрикативное г, твердость согласного перед е и т. п. ) (См. специально Успенский Б. А. Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования) M., 1971. Ч. I. Гл. X. С. 499-509 (Докт. дис., машинопись) Показательно, в частности, что фрикативный [γ], принятый в церковнославянском произношении, мог соответствовать в заимствованном слове как фрикативному, так и взрывному звуку исходной формы (см. Там же. Гл. IV. С. 236)); отметим еще в этой связи сближение традиционной декламационной манеры и западноевропейской сценической декламации в этот же период.

Именно поэтому борьба с иноязычным влиянием ведется с позиций церковнославянского языка, этому в большой степени способствует и функциональная соотнесенность церковнославянизмов и европеизмов, о чем подробно говорилось выше. Все вместе взятое объясняет повышение роли книжной церковнославянской языковой стихии во второй половине XVIII — начале XIX в. При этом высокий (церковнославянский) слог воспринимается теперь не через призму собственно церковнославянской традиции, а в перспективе русского разговорного языка. Отсюда следует искусственная архаизация литературного языка на псевдоцерковнославянский манер и в конечном счете дальнейшее размежевание церковнославянского (в собственном смысле) и русского литературного языков.

Александр Шишков. Картина Джорджа Доу. 1826–1827 годы

- Академический словарь

- Варяго-россы

- Вкусоборчество

- Галлоруссы

- Дамы

- Дух и ум

- Ё

- Как говорят

- Корнесловие

- Моды

- Мокроступы

- Нежное и грубое

- Первобытный язык

- Перемена

- Претолковники

- Причастия

- Произношение

- Свойства языка

- Славенороссийский

- Славянофил

- Слово

- Слог

- Употребление

Языковая полемика шишковистов и карамзинистов не сводилась к чистой лингвистике. Это была полемика о мировоззрении, о многих разных вещах — от любви к Родине (см. Галлорусс) до одежды (см. Моды), от феминизма (см. Дамы) до общей эстетики (см. Вкус). И все это было тесно связано с языком: обсуждались (хотя и вперемежку и без привычной нам терминологии) вполне конкретные детали фонетики (Произношение), синтаксиса (Причастия), семантики (Свойство языка), не говоря уже о царице наивного представления о языкознании — лексике (Слово).

Старославянский и сленг, оканье и мат, Ѣ и ё, Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории в одном коротком видео

Попытаемся изложить разные ключевые сюжеты того времени в виде словарика, причем используя в качестве заголовочных статей только лексику того времени.

Академический словарь

В последнем вкусе туалетом

Заняв ваш любопытный взгляд,

Я мог бы пред ученым светом

Здесь описать его наряд;

Конечно б это было смело,

Описывать мое же дело:

Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет;

А вижу я, винюсь пред вами,

Что уж и так мой бедный слог

Пестреть гораздо б меньше мог

Иноплеменными словами,

Хоть и заглядывал я встарь

В Академический словарь.

См. также Моды, Слово.

Варяго-россы

Стихи их хоть немного жестки,

Но истинно Варяго-Росски, —

Вкусоборчество

См. также Свойства языка.

Галлоруссы

На протяжении XVIII века Франция была для России, как и для всей Европы, законодательницей самых разных мод, в том числе языковых. Русская сатира успела как следует поиздеваться над несколькими поколениями коверкающей язык модной молодежи. Однако в интересующий нас период во Франции уже произошла революция, ездить туда какое-то время было нельзя, а потом конфликт с новым бонапартистским режимом перерос в несколько войн (1805–1815), в ходе которых они брали Москву, а мы Париж. В этом контексте французские заимствования и кальки приобретают политическую остроту, которой не имели при старом режиме (см. Моды).

Не отстает от него и Семен Бобров, который своего отрицательного персонажа назвал Галлорусс:

Стычка легкой русской конницы с французами в 1812 году. Картина Огюста-Жозефа Дезарно. 1827 год

См. также Мокроступы.

Но месть тому, кто нас бранит

И пишет эпиграммы,

Кто пишет так, как говорит,

Кого читают дамы.

См. также Как говорят.

Портрет Анны Буниной. Картина Александра Варнека. 1810–1814 годы

Дух и ум

Как говорят

Корнесловие

Шишков недаром корнеслов;

Теорию в себе он с практикою вяжет:

Писатель, вкусу шиш он кажет,

А логике он строит ков.

Английская и французская мода. Иллюстрация из французского журнала. 1815 год

На аргумент Карамзина о том, что новые понятия требуют тысяч новых заимствований, Шишков гневно отвечал:

Мокроступы

Неологизмы этого типа следовали обычно за церковнославянскими моделями, и предлагал их не только Шишков, но и Карамзин (например, законоведение — Gesetzeskunde).

Кузнецкий мост и вал, Арбат и Поварская

Дивились двоице, на бег ее взирая.

Позволь, Варяго-Русс (см.), угрюмый наш певец,

Славянофилов (см.) кум, взять слово в образец.

Нежное/приятное и жесткое/грубое

Первобытный образ языка

Перемена

Ответ на эти высказывания со стороны позднего Шишкова эксплуатирует обычную для эпохи метафору костюма (см. Мода):

В то же время Бобров допускал умеренные изменения в литературном языке:

Претолковники

Причастия

Произношение

Сейчас под влиянием орфографии и других диалектов все стало наоборот: московской — это старая престижная (и заметно манерная) сценическая норма, судя по записям советского кино, уже в 1930-е годы сравнительно редкая даже на экране, а московский — стандартная общеязыковая.

Свойства языка

Примерно так же устроено современное исследование лексической семантики: по свойствам сочетаемости и трансформациям устойчивых сочетаний.

Вообще говоря, заслуги Шишкова в области семантики отмечали многие авторы. Например, иронически отзывавшийся о нем Белинский писал (1841):

Историк Петр Бицилли в 1931 году взял Шишкова-лингвиста под защиту от поэта Владислава Ходасевича, державинского биографа:

Славенороссийский

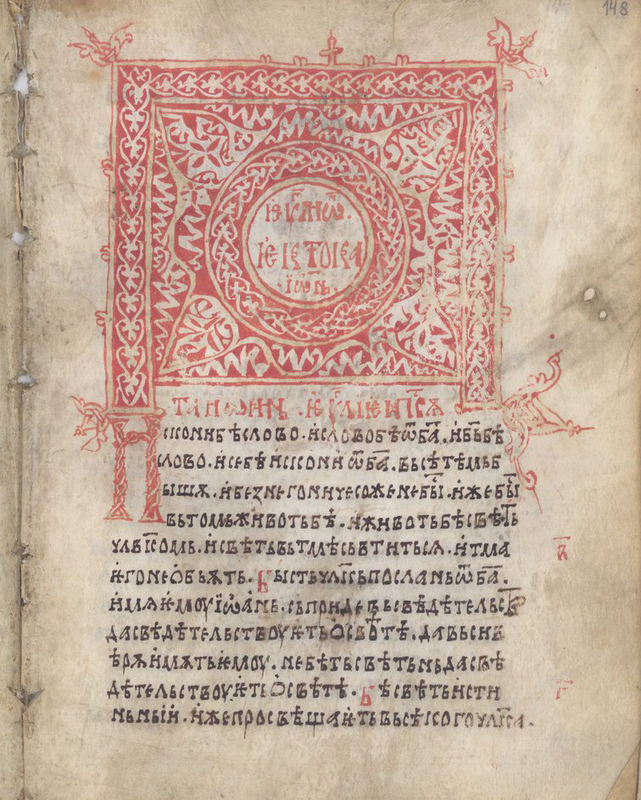

Евангелие из Баницы. XIII век

При Александре I Библейское общество действительно начало перевод Библии на русский, но консерваторы (и в том числе Шишков) заморозили этот процесс, так что первая русская Библия в России вышла только в 1860-е годы (а вторая — в 2011 году).

Славянофил (славенофил)

Слово

Употребление

Читайте также: