Чем отличается потенциальная опасность от реальной кратко

Обновлено: 28.06.2024

Под опасностью как потенциальном источнике ущерба принято понимать явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить вред здоровью человека и ущерб окружающей среде. Опасности по своей природе вероятны (т.е. случайны), потенциальны (т.е. скрыты), перманентны (т.е. постоянны, непрерывны) и тотальны (т.е. всеобщи, всеобъемлющи). Именно поэтому нет на Земле человека, которому не угрожают опасности, следовательно, нет абсолютной безопасности.

Категории опасностей

Опасности могут быть отнесены к следующим четырем категориям:

- Природные опасности (наводнения, землетрясения, ураганы, молния и др.).

- Производственные (технические) опасности, источниками которых являются промышленное оборудование, сооружения, транспортные системы, потребительская продукция, пестициды, гербициды, фармацевтические препараты и т.п.

- Социальные опасности, источниками которых являются вооруженное нападение, война, диверсия, террористический акт, инфекционное заболевание и др.

- Опасности, связанные с укладом жизни – наркомания, алкоголизм, табакокурение и др.

Названные категории не являются взаимоисключающими. Так, при анализе технических опасностей бывает необходимость учета человеческого фактора, природных опасностей и др.

В производственной деятельности источниками опасностей являются средства и предметы труда, продукты труда и сами работники, которые создают опасные условия (ситуации) для окружающих своими ошибочными действиями.

Как правило, производственные процессы происходят с использованием, выработкой, преобразованием, транспортировкой, хранением энергии, поэтому все большее применение находит энергоэнтропийная концепция опасностей, суть которой состоит в том, что опасность проявляется в результате неконтролируемого выхода энергии.

Актуализация (реализация) опасностей происходит при определенных условиях, именуемых причинами. Причины характеризуют совокупность обстоятельств, вследствие которых опасности проявляются и вызывают те или иные нежелательные последствия.

Опасности по вероятности воздействия на человека и окружающую среду разделяют на:

- потенциальные;

- реальные;

- реализованные.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с пространством и временем воздействия, т.е. носит абстрактный характер.

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой на объект защиты, она координирована в пространстве и времени.

Реализованная опасность – факт воздействия реальной опасности на человека или окружающую среду, приведший к заболеванию, травме, летальному исходу, к материальным потерям, к ущербу. Реализованные опасности подразделяются на:

- инциденты;

- происшествия;

- чрезвычайные происшествия;

- аварии;

- катастрофы;

- стихийные бедствия.

Риск как мера опасности

Мерой опасности является риск, характеризующийся вероятностью реализации опасности и размером связанного с ней ущерба.

- Риск – сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.

- Допустимый риск – риск, который в дайной ситуации считают приемлемым при существующих общественных отношениях.

- Риск – это сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия и тяжести травмы или ухудшения здоровья в результате этого события или воздействия.

- Допустимый риск – это риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои законодательные обязательства и собственную политику в области безопасности труда.

Данный стандарт оценку риска характеризует как процесс оценки риска, возникающего от опасности, с учетом всех существующих мер управления и решения того, допустим ли риск.

Оценка риска включает в себя процесс анализа риска и оценивания риска. В свою очередь анализ риска – это систематическое использование информации для определения источников опасностей и количественной оценки рисков. Оценивание риска представляет процедуру, основанную на результатах анализа риска, устанавливающую, не превышен ли допустимый риск.

В соответствии с п. 5.3 ГОСТ Р 51898 2002 допустимый риск достигают с помощью итеративного (от лат. iteration - повторение) процесса оценки риска и уменьшения риска.

Существуют следующие способы уменьшения риска (в порядке приоритетов):

- Разработка безопасного в своей основе проекта.

- Защитные устройства и персональное защитное оборудование.

- Информация по установке и применению.

- Обучение.

Работники (пользователи) участвуют в процессе уменьшения риска путем выполнения предписаний, представленных разработчиком/ поставщиком, работодателем или его представителем.

Поскольку процесс уменьшения риска не приводит к его исчезновению, остаточный риск всегда будет иметь место. Следовательно, напрашивается вывод о том, что абсолютной безопасности в природе не существует, поэтому постоянное совершенствование любой системы, процесса, продукции является необходимым, закономерным действием.

Следует заметить, что:

- Недопустимый риск – это риск, который требует минимизации, уменьшения до уровня допустимого.

- Пренебрежительно малый риск – это риск, не представляющий угрозы для людей и окружающей среды, и его, как правило, не учитывают при выработке защитных мер (защитная мера – мера, используемая для уменьшения риска).

Факторы опасности и факторы риска

Само понятие фактор (от лат. factor – делающий, производящий) означает причину, движущую силу какого-либо процесса, явления, которая определяет их характер или отдельные черты.

Факторы опасности – это постоянно действующие опасные производственные факторы на рабочем месте.

К примеру, в соответствии со СНиП 12-03-2001 к зонам с постоянно действующими опасными производственными факторами относят:

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

- места вблизи от неогражденных переходов на высоте 1,3 м и более;

- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Факторы риска – это потенциально опасные производственные факторы, воздействие которых носит случайный характер.

Для примера снова можно сослаться на СНиП 12-03-2001, где сказано, что к зонам с потенциально опасными производственными факторами следует относить:

- участки территории вблизи строящихся зданий (сооружений);

- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Размер указанных зон регламентируется. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания разделяют на потенциальные, реальные, и реализованные.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с пространством и временем. Вся деятельность человека потенциально опасна.

Условия реализации потенциальной опасности называют причинами. Они характеризуют совокупность обстоятельств, в результате которых появляются и возникают те или иные нежелательные последствия, убытки (ущербы): травматизм разной тяжести, заболевания, ущерб окружающей среде и т.д.

Опасность, причины и последствия являются основными характеристиками таких обстоятельств, как несчастный случай, чрезвычайная ситуация, пожар и др.

Например, электрический ток (опасность) – короткое замыкание (причина) – пожар или ожёг (нежелательное последствие); алкоголь – чрезмерное потребление – смерть.

Реализованная опасность – факт воздействия реальной опасности на человека и среду обитания, приведшие к потере здоровья, или летальному исходу, к материальным потерям. Если взрыв автоцистерны привёл к её разрушению, гибели людей или возгоранию строений, то это реализованная опасность.

Реализованные опасности принято разделять на:

- чрезвычайные происшествия (аварии, катастрофы, стихийные бедствия).

Происшествие – это событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людьми. Природным и материальным ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) – событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы.

К чрезвычайным происшествиям относят:

Чрезвычайные происшествия сопровождаются:

- уменьшением продолжительности жизни;

- ущербом природной и техногенной среды;

- дезорганизующим влиянием на общество или жизнедеятельность отдельных людей.

После чрезвычайных происшествий, как правило, возникают чрезвычайные ситуации.

Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания разделяют на потенциальные, реальные, и реализованные.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с пространством и временем. Вся деятельность человека потенциально опасна.

Условия реализации потенциальной опасности называют причинами. Они характеризуют совокупность обстоятельств, в результате которых появляются и возникают те или иные нежелательные последствия, убытки (ущербы): травматизм разной тяжести, заболевания, ущерб окружающей среде и т.д.

Опасность, причины и последствия являются основными характеристиками таких обстоятельств, как несчастный случай, чрезвычайная ситуация, пожар и др.

Например, электрический ток (опасность) – короткое замыкание (причина) – пожар или ожёг (нежелательное последствие); алкоголь – чрезмерное потребление – смерть.

Реализованная опасность – факт воздействия реальной опасности на человека и среду обитания, приведшие к потере здоровья, или летальному исходу, к материальным потерям. Если взрыв автоцистерны привёл к её разрушению, гибели людей или возгоранию строений, то это реализованная опасность.

Реализованные опасности принято разделять на:

- чрезвычайные происшествия (аварии, катастрофы, стихийные бедствия).

Происшествие – это событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людьми. Природным и материальным ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) – событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы.

К чрезвычайным происшествиям относят:

Чрезвычайные происшествия сопровождаются:

- уменьшением продолжительности жизни;

- ущербом природной и техногенной среды;

- дезорганизующим влиянием на общество или жизнедеятельность отдельных людей.

После чрезвычайных происшествий, как правило, возникают чрезвычайные ситуации.

Опасность — негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям.

При идентификации опасностей необходимо исходить из принципа “все воздействует на все”. Иными словами, источником опасности может быть все живое и неживое, а подвергаться опасности также может все живое и неживое. Опасности не обладают избирательным свойством, при своем возникновении они негативно воздействуют на всю окружающую их материальную среду. Влиянию опасностей подвергается человек, природная среда, материальные ценности. Источниками (носителями) опасностей являются естественные процессы и явления, техногенная среда и действия людей. Опасности реализуются в виде потоков энергии, вещества и информации, они существуют в пространстве и во времени.

Негативные факторы воздействия в системе “человек — среда обитания”: 1- естественных стихийных явлений; 2 - производственной среды на работающего; 3 - производственной среды на городскую среду (среду промышленной зоны); 4 - человека (ошибочные действия) на производственную среду; 5 - городской среды на человека, производственную и бытовую среду; 6 - бытовой среды на городскую; 7— бытовой среды на человека; 8 - человека на бытовую среду; 9 - городской среды или промышленной зоны на биосферу; 10 - биосферы на городскую, бытовую и производственную среду; 11 - человека на городскую среду; 12-человека на биосферу; 13 - биосферы на человека.

Опасность— возможность возникновения обстоятельств, при которых материя, поле, энергия, информация или их сочетание могут таким образом повлиять на сложную систему, что приведет к ухудшению или невозможности ее функционирования и развития.

Опа́сность— вероятность, возможность того, что может произойти какое-то нежелательное событие.

Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания разделяют на потенциальные, реальные, и реализованные.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с пространством и временем. Вся деятельность человека потенциально опасна.

Условия реализации потенциальной опасности называют причинами. Они характеризуют совокупность обстоятельств, в результате которых появляются и возникают те или иные нежелательные последствия, убытки (ущербы): травматизм разной тяжести, заболевания, ущерб окружающей среде и т.д.

Опасность, причины и последствия являются основными характеристиками таких обстоятельств, как несчастный случай, чрезвычайная ситуация, пожар и др.

Например, электрический ток (опасность) – короткое замыкание (причина) – пожар или ожёг (нежелательное последствие); алкоголь – чрезмерное потребление – смерть.

Реализованная опасность – факт воздействия реальной опасности на человека и среду обитания, приведшие к потере здоровья, или летальному исходу, к материальным потерям. Если взрыв автоцистерны привёл к её разрушению, гибели людей или возгоранию строений, то это реализованная опасность.

Реализованные опасности принято разделять на:

- чрезвычайные происшествия (аварии, катастрофы, стихийные бедствия).

Происшествие– это событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людьми. Природным и материальным ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) – событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы.

К чрезвычайным происшествиям относят:

Чрезвычайные происшествия сопровождаются:

- уменьшением продолжительности жизни;

- ущербом природной и техногенной среды;

- дезорганизующим влиянием на общество или жизнедеятельность отдельных людей.

После чрезвычайных происшествий, как правило, возникают чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайная ситуация— это обстановка, сложившаяся на определенной территории или акватории в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации делятся на:

К чрезвычайным ситуация социального характера относятся:

- локальные и региональные конфликты (межнациональные, межжконфессиональные и др.);

- массовые беспорядки, погромы, поджоги и др.

ЧС одного типа могут вызывать, в свою очередь, ЧС других типов.

Различают опасности естественного, техногенного и антропогенного происхождения.

2.1. Естественные опасности, обусловленные климатическими и природными явлениями, возникают при изменении погодных условий, естественной освещенности в биосфере. Для защиты от повседневных (холод,

слабая освещенность и т. д.) опасностей человек использует жилище, одежду, системы вентиляции, отопления и кондиционирования, а также системы искусственного освещения. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности практически решает все проблемы защиты от повседневных опасностей.

Защита от стихийных явлений, происходящих в биосфере, - более сложная задача, часто не имеющая высокоэффективного решения (наводнения, землетрясения и т. п.).

Ежегодно стихийные явления подвергают опасности жизнь около 25 млн. человек.

Негативное воздействие на человека и среду обитания, к сожалению, не ограничивается естественными опасностями. Человек, решая задачи своего материального обеспечения, непрерывно воздействует на среду обитания своей деятельностью и продуктами деятельности (техническими средствами, выбросами различных производств и т. п.), генерируя в среде обитания техногенные и антропогенные опасности.

2.2. Техногенные опасности создают элементы техносферы - машины, сооружения, вещества и т. п., а антропогенные опасности возникают в результате ошибочных или не санкционированных действий человека или групп людей.

Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число опасностей - вредных и травмирующих факторов, отрицательно воздействующих на человека и окружающую его среду.

Говоря об опасностях жизни и здоровью людей, необходимо ввести два понятия - вредный фактор и опасный фактор. Опасным считается такой фактор среды, который при однократном кратковременном воздействии может привести к травме или гибели человека.

Вредный фактор - вредным фактором называется воздействие на организм человека, которое может вызывать временное или стойкое ухудшение самочувствия, привести к заболеванию, нарушению здоровья потомства.

Травмирующий (травмоопасный) фактор - негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному исходу.

Вредные и опасные факторы действуют не только на производстве. Их неблагоприятному влиянию в настоящее время подвергается все население независимо от рода занятий. В Российской Федерации ежедневно от различных причин погибает 1000 чел.

По природе происхождения вредные и опасные факторы классифицируют на 5 групп:

Аксиома о потенциальной опасности:Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Следовательно — любая деятельность потенциально опасна.

Перефразируя аксиому о потенциальной опасности, сформулированную О.Н. Русаком , можно констатировать:

Жизнедеятельность человека потенциально опасна.

Аксиома предопределяет, что все действия человека и все компоненты среды обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать травмирующие и вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие или результат неизбежно сопровождается возникновением новых негативных факторов.

Справедливость аксиомы можно проследить на всех этапах развития системы “человек — среда обитания”. Так, на ранних стадиях своего развития, даже при отсутствии технических средств, человек непрерывно испытывал воздействие негативных факторов естественного происхождения: пониженных и повышенных температур воздуха, атмосферных осадков, контактов с дикими животными, стихийных явлений и т. п. В условиях современного мира к естественным прибавились многочисленные факторы техногенного происхождения: вибрации, шум, повышенная концентрация токсичных веществ в воздухе, водоемах, почве; электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.

2.3. Антропогенные опасности во многом определяются наличием отходов, неизбежно возникающих при любом виде деятельности человека в соответствии с законом о неустранимости отходов (или) побочных воздействий производств. В любом хозяйственном цикле образуются отходы и побочные эффекты, они не устранимы и могут быть переведены из одной физико-химической формы в другую или перемещены в пространстве. Отходы сопровождают работу промышленного и сельскохозяйственного производств, средств транспорта, использование различных видов топлива при получении энергии, жизнь животных и людей и т. п. Они поступают в окружающую среду в виде выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы, производственного и бытового мусора, потоков механической, тепловой и электромагнитной энергии и т. п. Количественные и качественные показатели отходов, а также регламент обращения с ними определяют уровни и зоны возникающих при этом опасностей.

Значительным антропогенным опасностям подвергается человек при попадании в зону действуя технических систем: транспортные магистрали; зоны излучения радио- и телепередающих систем, промышленные зоны и т. п. Уровни опасного воздействия на человека в этом случае определяются характеристиками технических систем и длительностью пребывания человека в опасной зоне. Вероятно проявление опасности и при использовании человеком технических устройств на производстве и в быту: электрические сети и приборы, станки, ручной инструмент, газовые баллоны и сети, оружие и т. п. Возникновение таких опасностей связано как с наличием неисправностей в технических устройствах, так и с неправильными действиями человека при их использовании. Уровни возникающих при этом опасностей определяются энергетическими показателями технических устройств.

В настоящее время перечень реально действующих негативных факторов значителен и насчитывает более 100 видов. К наиболее - распространенным и обладающим достаточно высокими концентрациями или энергетическими уровнями относятся вредные производственные факторы: запыленность и загазованность воздуха, шум, вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие излучения, повышенные или пониженные параметры атмосферного воздуха (температуры, влажности, подвижности воздуха, давления), недостаточное и неправильное освещение, монотонность деятельности, тяжелый физический труд и др.

Даже в быту нас сопровождает большая гамма негативных факторов. К ним относятся: воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа, выбросами ТЭС, промышленных предприятий, автотранспорта и мусоросжигающих устройств; вода с избыточным содержанием вредных примесей; недоброкачественная пища; шум, инфразвук; вибрации; электромагнитные поля от бытовых приборов, телевизоров, дисплеев, ЛЭП, радиорелейных устройств; ионизирующие излучения (естественный фон, медицинские обследования, фон от строительных материалов, излучения приборов, предметов быта); медикаменты при избыточном и неправильном потреблении; алкоголь; табачный дым; бактерии, аллергены и др.

Мир опасностей, угрожающих личности, весьма широк и непрерывно нарастает. В производственных, городских, бытовых условиях на человека воздействует, как правило, несколько негативных факторов. Комплекс негативных факторов, действующих в конкретный момент времени, зависит от текущего состояния системы “человек - среда обитания”.

Все опасности тогда реальны, когда они воздействуют на конкретные объекты (объекты защиты).

Посмотрев этот видеоурок, ребята узнают о видах и источниках опасностей. Выяснят, чем отличаются друг от друга потенциальная, реальная и реализованная опасности. А также узнают, что такое системный анализ безопасности.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности"

Все вы знаете, что современное развитие человеческого общества происходит очень бурно. И это влечёт за собой рост проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности, к которой человек стремится инстинктивно на протяжении всей своей жизни.

В последние десятилетия в мире происходит множество чрезвычайных ситуаций различного характера. При этом возникающие стихийные бедствия, аварии, катастрофы, экологические бедствия и применяемое в локальных войнах и террористических актах оружие создают ситуации, опасные для здоровья и жизни населения. Эти воздействия становятся катастрофическими, они приводят к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания значительного числа людей.

Естественные и искусственные системы, такие как человек и группы людей, природа и среда обитания как результат взаимодействия социума и техносферы, представляют собой потенциальные или реальные источники опасности. Они, как правило, характеризуются комплексом биологических, физико-химических, информационных и социальных факторов, влияющих на условия жизни и здоровье человека.

Поэтому в условиях технократического развития общества так важно решать проблемы, связанные с обеспечением безопасного существования человека во всех сферах его жизнедеятельности.

Безопасность, как трактует академический словарь русского языка, — это положение, при котором кому-либо или чему-либо не угрожает опасность. Следовательно, можно предположить, что безопасность предметна и не существует без объекта угроз. Но в 1994 году ООН предложила новое понимание безопасности для XXI века. Согласно трактовке ООН: «Безопасность человека:

это не просто безопасность страны, это безопасность народа;

это не просто безопасность, достигнутая в результате обладания оружием, это безопасность, достигнутая в результате развития;

это не просто безопасность государств, это безопасность каждого человека в своём доме и на своём рабочем месте;

Мы с вами под безопасностью будем понимать состояние деятельности объекта, явления среды, при котором с определённой вероятностью исключено проявление опасных для здоровья человека последствий.

Выделяют три уровня безопасности: глобальная безопасность; региональная безопасность; безопасность отдельных стран (которая, в свою очередь, включает государственную безопасность, общественную и личную безопасность, безопасность в быту и на производстве).

Каждому из этих уровней соответствуют свои, определенные формы обеспечения безопасности: коллективная, национальная, корпоративная и личная.

Безопасность личная — это защищённость людей, обусловленная индивидуальными качествами личности и используемыми ими средствами индивидуальной защиты.

Безопасность общественная — это защищённость людей, обусловленная уровнем организации государственных структур и сознания людей.

Безопасность национальная — это состояние защищённости национальных интересов.

А что же такое опасность?

Опасность — это фактор нарушения состояния безопасности жизнедеятельности, причина ущерба здоровью и благополучию человека в среде обитания.

Реализуясь в пространстве и времени, опасности причиняют вред здоровью человека, который проявляется в нервных потрясениях, травмах, болезнях, инвалидностях и летальных исходах. Опасности угрожают не только отдельному человеку, но и обществу и государству в целом. Опасности и угрозы являются непременными спутниками человеческого сообщества на всех этапах его становления и развития.

Теория безопасности жизнедеятельности выделяет три основные группы опасностей: естественного (природного), техногенного и антропогенного происхождения.

Естественные опасности — это опасности, связанные с климатическими и природными явлениями, которые могут представлять собой серьёзную угрозу для людей, инфраструктуры, экономики и окружающей среды и приводить к бедствиям. От естественных опасностей люди научились защищаться построением комфортабельного жилья и производственных помещений с системами канализации и водопровода, вентиляции и электричества, средств коммуникации и служб экстренной помощи. Это системы защиты людей от обычных климатических изменений погоды, но от стихийных бедствий трудно организовать эффективно действующую систему безопасности.

Опасности техногенного происхождения (техногенные) возникают вследствие воздействия технических факторов: изношенности механизмов, сбоев в обеспечении энергией, некачественного сырья и так далее. Перечень техногенных опасностей значителен и включает более ста видов. Но особую опасность представляют химические, биологические и радиационные объекты. Причиной техногенной опасности может быть и человеческий фактор — антропогенная причина (ошибка оператора, недосмотр, травма и другое). Поэтому на особо опасных производствах, в космической и военной сферах жизнедеятельности общества предусматриваются дублирующие системы обеспечения безопасности, контролирующие правильность выполнения человеком технологических операций и команд.

Особую группу производственных опасностей составляют техногенные опасности, сопровождающие производственные процессы: запылённость, загазованность воздуха в помещении (превышение допустимых концентраций опасных веществ); невидимые электромагнитные поля и ионизирующие излучения, шумы, вибрация, плохое освещение механизмов, электрический ток, высота рабочего места, движущиеся части механизмов, разрушающиеся конструкции из бетона, кирпича, металла.

К сожалению, с терроризмом сталкиваются даже жители высокоразвитых стран. Например, летом 2012 года жителей спокойной Норвегии потрясло известие о беспричинном убийстве молодых людей террористом норвежского происхождения. Он расстреливал безоружных людей сознательно, чтобы заявить о себе таким диким способом.

К антропогенным опасностям относят и социальные негативные явления, такие как наркотизация и алкоголизация населения, курение табака (никотиновая зависимость) и психотропных смесей, вдыхание ядовитых паров химических веществ (токсикомания), употребление биологически активных психотропных веществ в пищу (галлюциногенов).; распространение смертельно опасных заболеваний, передающихся половым путём и через кровь.

Различают следующие виды проявления опасностей:

реализованная опасность — факт воздействия реальной опасности на человека и/или среду обитания, приведший к потере здоровья или летальному исходу человека, к материальным потерям (например, если взрыв автоцистерны привёл к её разрушению, гибели людей или возгоранию строений, то это реализованная опасность).

Чтобы защититься от опасности, необходимо её обнаружить и распознать, то есть идентифицировать (Идентификация — это процесс обнаружения и распознавания потенциальной опасности). Различают три степени идентификации: более или менее полную, приближённую и ориентировочную.

В процессе идентификации опасности определяют: номенклатуру, вероятность проявления опасности, пространственную локализацию (координаты), возможный ущерб и причины опасностей — условия, при которых они проявляются (Причины опасностей — это условия, при которых проявляются потенциальные опасности, угрожающие здоровью и жизни последствия).

К основным видам (уровням) систем безопасности относят:

систему личной безопасности человека (индивидуальная культура безопасности жизнедеятельности);

систему коллективной безопасности (производственно-бытовая, технологическая культура безопасности жизнедеятельности общества);

система национальной безопасности;

система глобальной безопасности (международный уровень).

Комплексный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности — это обеспечение мер безопасности на всех уровнях от всех видов опасностей.

Основные пути повышения безопасности объектов (управления риском) — это совершенствование технических систем и объектов техносферы; повышение качества профессиональной подготовки обслуживающего технику персонала; применение систем управления безопасностью деятельности объекта. А главная цель и стратегия разработки современных систем безопасности в мировой практике — управление риском опасности и его минимизация.

Принципы безопасности жизнедеятельности — это основные направления деятельности, элементарные составляющие процесса обеспечения безопасности. А в их основе лежит системный подход (или системный анализ).

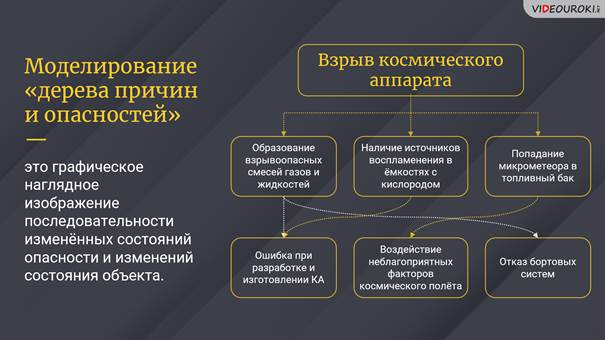

Системный анализ безопасности — это изучение и обоснование решений по сложным проблемам на основе строгой научной теории и с использованием интуиции, личного опыта экспертов, обеспечивающего нестандартные, творческие решения.

Выделяют несколько основных этапов системного анализа опасностей:

2. Выявление источников опасности: системный анализ моделей.

3. Определение частей системы, в которых могут возникнуть опасности.

4. Исключение из анализа опасностей, риск которых незначителен.

6. Анализ последствий развития изучаемой опасности (опасного фактора: процесса, явления деятельности объекта).

В заключение ещё раз вам напомним главную аксиому опасностей: любая деятельность потенциально опасна. Эта аксиома имеет, по меньшей мере, два важных вывода, необходимых для формирования систем безопасности:

невозможно разработать (найти) абсолютно безопасный вид деятельности человека (например, рассматривая производственную деятельность человека, невозможно создать абсолютно безопасную технику или технологический процесс);

и ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную безопасность для человека (то есть нулевых рисков не бывает).

И помните, что опасности не обладают избирательным свойством. При своём возникновении они негативно воздействуют на всю окружающую их материальную среду, реализуются в виде потоков энергии, вещества и информации, и существуют в пространстве и во времени.

Читайте также:

- Почему технологии шлифования материалов шлифовальной бумаги относятся к технологиям резания кратко

- В каких учреждениях содержание образования отличается от содержания образования массовой школы

- Что такое промежуточные клетки каковы их функции у гидры кратко

- Проект социокультурные истоки в доу

- Школа 112 педагогический состав