Участники социалистического соревнования в послевоенные годы сообщение

Обновлено: 28.06.2024

| Вложение | Размер |

|---|---|

| pobeditel_sotssorevnovaniya.docx | 686 КБ |

Предварительный просмотр:

Победитель социалистического соревнования

- лучшие рабочие, колхозники, руководящие и инженерно-технические работники, служащие, мастера, сотрудники научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других организаций, добившиеся наиболее высоких трудовых показателей во Всесоюзном социалистическом соревновании за выполнение и перевыполнение государственного плана 19ХХ года;

- работники предприятий и организаций районного, областного, краевого подчинения, совхозов и колхозов.

- работников предприятий и организаций союзного подчинения — по совместному решению министерства (ведомства) СССР и ЦК профсоюза;

- работников предприятий и организаций союзно-республиканского и республиканского подчинения — по совместному решению министерства (ведомства) союзной республики и республиканского комитета профсоюза или совета профсоюзов, где республиканского отраслевого комитета нет (по РСФСР — министерства (ведомства) РСФСР и ЦК профсоюза);

- работников предприятий и организаций районного, областного, краевого подчинения, совхозов и колхозов — по совместному решению обл(край)исполкома и областного, краевого совета профсоюзов.

Орден "Знак Почета "

- граждане СССР;

- предприятия, объединения, учреждения, организации, районы, города и другие населенные пункты.

Орден Почёта (СССР)

- за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, связи, торговле, общественном питании, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, в других отраслях народного хозяйства;

- за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых затрат на её изготовление, успехи в повышении эффективности общественного производства;

- за высокие результаты в социалистическом соревновании по выполнению и перевыполнению плановых заданий;

- за внедрение в производство новой техники технологии, передового опыта, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;

- за успехи в научно-исследовательской деятельности;

- за творческие достижения в области советской культуры, литературы, искусства, успехи в обучении и коммунистическом воспитании подрастающего поколения, подготовке высококвалифицированных кадров, медицинском обслуживании населения, развитии физической культуры и спорта и иной общественно полезной деятельности;

- за заслуги в укреплении обороноспособности страны;

- за плодотворную государственную и общественную деятельность;

- за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между СССР и другими государствами;

- за смелые и находчивые действия, совершенные при спасении жизни людей, охране общественного порядка, в борьбе со стихийными бедствиями и другие проявления гражданской доблести.

28 декабря 1988 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был утверждён новый статут ордена Почёта и его описание.

Знамёна и звезда покрыты рубиново-красной эмалью и окаймлены по контурам позолоченными ободками. Древки знамён и надписи позолочены , дубовые ветви, нижняя часть ордена и его общий фон оксидированы .

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

27 участников, 1 победитель, 4 призера. Информация о победителях и призерах школьного тура предметных олимпиад МОУ «Фединская СОШ».

В 1929 году Сталин объявил о начале форсированной индустриализации. Стране необходимы были ресурсы. Планы нужно было выполнять любой ценой. Рабочих нужно было стимулировать трудиться "на благо страны Советов". Так в СССР начались социалистические соревнования.

Суть социалистических соревнований

Состязания проводились между цехами, предприятиями, бригадами и колхозами. Соревновались в количестве, в сокращении затрат, улучшении качества продукции. Обычно на соревнования выделялся месяц-два, а итоги подводили к каким-то советским праздникам: 1 мая, Октябрьской революции, дню рождения Ленина.

Победители получали два типа наград: материальные и нематериальные. К первым относились премии, путевки в санаторий, право на особую очередь на квартиру или машину. Ко вторым грамоты, ордена, встреча с государственными чиновниками и размещение на доске почета.

Формально соревнования считались добровольными, однако часто их "спускали сверху". Решение принимал не трудовой коллектив, а партия, например райком или обком. Каждый комитет партии регулярно отчитывался о количестве субботников, ударников и социалистических соревнований в регионе.

Главная суть социалистических соревнований заключалась в выполнении "встречного плана", считавшегося вызовом пятилетнему плану. То есть, задача простая – перевыполнить план.

Объявляя социалистические соревнования, компартия преследовала следующие цели:

- Использовать энтузиазм рабочих для выполнения плана и модернизации страны. Стахановское движение выполняло ту же функцию: с помощью лозунгов, и идеологии привлечь пролетариат к сверхурочной работе. В капиталистических странах эту функцию выполняли премиальные и конкуренция. В СССР всё было государственное, о конкуренции не могло быть и речи, а на премиальные не хватало ресурсов. Еще во время первой пятилетки был популярен плакат: "Пятилетку за 4 года. 2+2+энтузиазм=5".

- Идейное воспитание рабочих . Работать на благо социализма и СССР, совместными усилиями строить первое в мире коммунистическое общество – вот идеи, которые прививались рабочим. Таким образом, во время рабочего процесса пролетариат проникался не только материальными, но и духовными ценностями. А они были едины для всего общества.

- Разделить рабочих на "правильных" и "не правильных". Параллельно со стахановским движением и социалистическими соревнованиями, государство проводит борьбу с "лжеударниками". Гражданам СССР показывают, что работать плохо не только не престижно, но и опасно.

Первыми социалистических соревнований считаются субботники, введённые в РСФСР с 1919 года.

В 1929 году в одной из статей Сталин в одной из своих статей указал, что при социализме труд имеет такую форму самоорганизации, как "соцсоревнования".

Форм социалистических соревнований становилось все больше. Например, уже в конце 1950-х их было 250, а к 1970-м - более 300. Это говорит о том, что партия постоянно экспериментировала с формами, поскольку понимала, что энтузиазм затихает. С разочарованием в идеалах коммунизма закончились и социалистические соревнования.

Ударники и стахановцы – позабытые явления советских реалий, вдохновленно принятые вначале и абсолютно обесцененные в конечный период существования СССР.

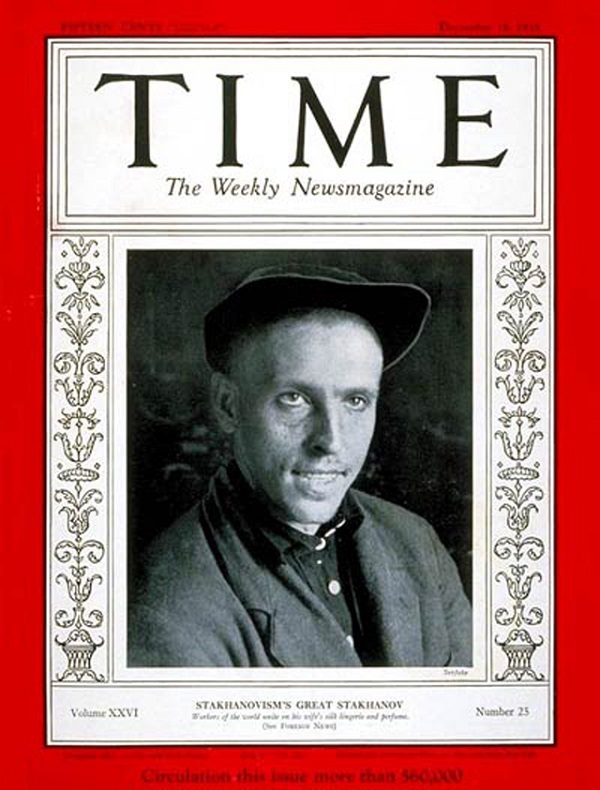

Алексей Стаханов с подарком от Сталина. Источник: yandex. net

Активные стахановцы и ударники производства получали различные привилегии и имели определенное преимущество в иерархии распределения общественных благ. Так, сформировалась особая элита советских рабочих, которая потом трансформировалась в самостоятельный общественный класс — научно-техническую интеллигенцию.

В целом успешная стратегия привела, однако, к значительному снижению удельного веса управленцев с высшим и средним специальным образованием, что негативно отразилось на качественных показателях производства и скорости внедрения тех или иных научных достижений. Согласно Всесоюзной переписи населения 1939 года, в СССР только половина всех служащих имела соответствующую профессиональную подготовку, что снижало эффективность руководства всеми процессами социально-экономической жизни.

Фактически ударники должны были стать реальными примерами воплощения в жизнь коммунистических идей о формировании человека новой формации. Молодому советскому государству требовался гражданин иного типа, который бы соответствовал требованиям общества, находящегося в авангарде мирового коммунистического движения.

Форсированная индустриализация заставила руководство страны максимально использовать энтузиазм рабочего класса. С этой целью было развернуто социалистическое соревнование, инициатива которого принадлежала ленинградской партийной организации во главе с С.М.Кировым и рабочими города. Основным лозунгом соревнования был призыв "Пятилетку — в четыре года!". Отныне главной задачей профсоюзов стала не защита социально-экономических интересов рабочего класса, а выполнение и перевыполнение государственных планов путем организации социалистического соревнования. Оно, как правило, не предполагало материального вознаграждения. Наоборот, создавая "маяки производства", которые показывали чудеса производительности труда, партийно-профсоюзные руководители помогали хозяйственным руководителям пересматривать тарифную сетку и повышать требования к остальным работникам.

До середины 30-х годов соцсоревнование существовало в форме движения ударников, в котором участвовало 3,5 млн. человек. Наиболее знаменитыми из них были опытный забойщик из Донбасса Н.Изотов, вырабатывавший в 1933 г. по пять норм за смену. С осени 1935 г. соревнование получило название стахановского движения, по имени молодого шахтера А.Стаханова из донецкой шахты "Центральная-Ирмино". В ночь на 31 августа 1935 г. за смену с помощью пневматического отбойного молотка он вырубил 102 т. угля, превысив норму в 14 раз. Осенью того же, года он дважды побил свой рекорд и вскоре был переведен на административную работу. Появились стахановцы в других отраслях промышленности: кузнец А.Бусыгин, ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы, машинист П.Кривонос и др. В сельском хозяйстве прославилась рабочая-механизатор, трактористка Паша Ангелина.

С конца 30-х годов победители социалистического соревнования удостаивались высокого звания Героя Социалистического Труда. Первым Героем Социалистического Труда стал накануне своего 60-летия И.В.Сталин.

Итоги первой пятилетки.Подводя итоги 1 пятилетки Сталин сообщил, что по выпуску валовой продукции (в рублях) промышленность по существу выполнила план досрочно - за 4 года 3 месяца, причем, тяжелая индустрия на 108%.

В первые 2 года пятилетки, пока не иссякли резервы НЭПа, промышленность развивалась соответственно плану, затем темпы ее роста стали падать. Ускоренные темпы требовали увеличения капиталовложений. Важнейшим источником финансирования стала “перекачка” средств из аграрного сектора в индустриальный. Кроме того, для получения дополнительных средств правительство начало выпускать займы, осуществило эмиссию денег, что вызвало инфляцию. И хотя было объявлено о завершении пятилетки в 4 г.3 мес. “откорректированные” задания плана по выпуску некоторых видов продукции выполнить не удалось.

Сталин не признавал, что по добыче угля, нефти, выработке электроэнергии, стали цифры, намеченные планом, не были достигнуты. В наихудшем положении оказались отрасли, работа которых предопределялась тяжелым состоянием сельского хозяйства (общий объем с/х продукции на исходе пятилетки был ниже, чем в 1928 г.) Это отразилось и на материальном положении народа.

При общем удвоении численности рабочих и служащих шло быстрое формирование трудовых коллективов в Средней Азии, Казахстане, в районах Поволжья.

В середине пятилетки было покончено с безработицей. Во второй половине 1929 г. разразился кризис, охвативший весь капиталистический мир. Призыв к максимальному напряжению сил, к форсированному осуществлению скачка, обеспечивающего в минимальный срок построение социализма, становился не просто заманчивым. Такой призыв, такой скачок многим представлялись единственно верным решением. Используя результаты первого года пятилетки, было решено резко увеличить в 1929-30 гг. темпы развития крупной промышленности, причем даже не до 28%., а до 32%. И это было ошибкой.

В 1928 г. карточная система распределения продуктов распространилась на население всех городов страны. Государство обеспечивало хлебом примерно 40 млн. рабочих и служащих. Началась миграция из деревни в город, с одного центра в другой. Появилась текучесть рабочей силы.

Сталин утверждал, что пятилетка выполнена, а люди, которые не верят в это, которые говорят о снижении темпа развития страны, являются врагами социализма, агентами наших классовых врагов.

И Сталин выдвинул новую директиву: “во что бы то ни стало” выплавить в конце пятилетки 17 млн. тонн чугуна (вместо 10), выпустить 170 тракторов (вместо 55 шт.) и т.д. Но реализовать сверхвысокие цифры не удалось, что привело к ломке всей налаженной системы управления, планирования. “Подхлестывание” сбивало с курса индустриализации.

Газета “Правда” №295 сентябрь 1988 г.

Курс “великого перелома” явился прямым выражением сталинской линии на разрешение внутренних противоречий социализма - экономического развития, главным образом, волевыми административными методами.

Второй пятилетний план.Этот план (1933-1937 гг.), утвержденный в начале 1934 г., сохранил тенденцию на приоритетное развитие тяжелой индустрии в ущерб отраслям легкой промышленности. Вторая пятилетка находилась в более нормальной обстановке, хотя и в этот период планы неоднократно пересматривались. Задания плана - по сравнению с первой пятилеткой - выглядели более реалистичными и умеренными. За годы второй пятилетки были сооружены 4.5 тыс. крупных промышленных предприятий. Из них: Уральский машиностроительный, челябинский тракторный, Ново-Тульский металлургический и другие заводы. Десятки доменных печей, шахт, электростанций. В Москве была проложена первая линия метрополитена. Ускоренными темпами развивалась индустрия союзных республик. Орджоникидзе, ставший в 1930 г., председателем ВСНХ призывал реализму, выступал за уменьшение ряда заданий. Именно тогда в середине 30-х годов, в наш обиход вошел лозунг “Кадры решают все”. Начальное (4-х классное) обучение было введено как обязательное лишь в 1930 г. Даже в 1939 г. каждый 5-ый человек старше 10 лет еще не умел читать и писать.

Специалистов с высшим образованием было около 1 млн. человек. Кадры росли быстрыми темпами. Молодежь занимала руководящие посты. Коммунисты и комсомольцы сплачивали коллектив, были ярким символом героизма времен индустриализации. (Магнитострой возглавлял 26-летний Яков Гугель). Люди верили в победу и чтобы не пострадало производство работали с энтузиазмом, порой без выходных и по 12-16 часов подряд.

Вся страна узнала о трудовом достижении донецкого угольщика Изотова. Совершенствовалась система подготовки и переподготовки кадров.

Таким образом, в результате проведения начального этапа индустриализации оформилась административно-командная система руководства промышленностью. Эта система строится на основе единства государственной власти и государственной собственности, приказных методов управления, интенсификация труда рабочих. Прирост национального дохода (чистый доход общества) изменился в годы первой пятилетки следующим образом:

1929 г. - 2,7 млрд. руб.

1930 г. - 5,2 млрд. руб.

1931 г. - 3,9 млрд. руб.

1932 г. - 3,1 млрд. руб.

Прирост производительности труда в промышленности:

Весь национальный доход состоит из 2-х частей: а) фонд накопления (средства, которые идут на строительство фабрик, выпуск промышленного оборудования); б) фонд потребления (средства, которые идут на удовлетворение непосредственных нужд населения в одежде, обуви и т.д.)

В экономике обычно преобладает фонд потребления. Но в период индустриализации доля накопления возрастает с 5-10% до 20-30%.

В 20-е года фонд накопления не превышал 15%.

Методическое пособие по истории. Москва 1986 г.

Только насильственными командными мерами можно осуществить его. Действие экономических законов оказалось на время блокировано, поэтому регулировать и спасать развалившуюся систему могли лишь еще более жесткие административные меры.

Поскольку реальная политическая власть находилась в руках партийного аппарата, то происходило соединение политических и экономических функций, выполняемых этим аппаратом.

Трудовой народ вывел страну в ряд первых мировых держав, своим самоотверженным трудом создал прочные основы ее индустриальной и оборонной мощи.

Страна из аграрно-индустриальной превратилась в индустриально-аграрную. Появились новые отрасли производства: автомобильная, тракторостроение, авиационная, моторостроительная, химическая, тяжелое машиностроение, радиотехническая, оптика, производство сложного электрооборудования и приборостроения. Увеличилось количество промышленных районов, появилась производственная инфраструктура, новые железные дороги, каналы, порты. Особое внимание уделялось ВПК. Со строительством новых предприятий шел процесс строительства предприятий-дублеров, которые должны были, на случай оккупации в западной зоне, производить военную продукцию в восточной. Были построены: самая крупнейшая в Европе ДнепроГЭС; Магнитогорский, Кузнецкий металлургические комбинаты; Сталинградский, Челябинский, Харьковский, Ленинградский тракторные заводы; Московский и Горьковский автозаводы; авиационные заводы в Горьком, Ульяновске, Липецке, Харькове, Комсомольск-на-Амуре; Уральский и Ново-Краматорский машиностроительные заводы; Кузнецкий угольный бассейн и т.д. Страна превратилась в мощнейшую стройплощадку. Параллельно с индустриализацией и коллективизацией развивалась система образования, т.к. нужны были квалифицированные кадры для развития промышленности. По уровню высшего образования на душу населения страна вышла на 5-е место в мире.

Культурная революция

В сфере культуры большевики поставили задачу изменить духовный мир народов России, организовав его на коммунистических принципах. Для этого было решено в сжатые исторические сроки провести "культурную революцию", используя всю силу пролетарского государства. Центральным государственным органом по руководству культурным строительством стал Народный комиссариат просвещения - Наркомпрос РСФСР (нарком А.В.Луначарский).

Первостепенное внимание было уделено политическому просвещению масс, основная цель которого состояла в утверждении марксистской идеологии в духовной жизни страны. Руководство государственной пропагандой коммунизма было возложено на Главполитпросвет во главе с женой Ленина - Н.К.Крупской.

Главполитпросвет (внешкольное управление) объединял и направлял работу по ликвидации неграмотности, что являлось второй из важнейших задач культурного строительства. Неграмотное население России составляло около 75 %. Бороться с неграмотностью начали во время гражданской войны прежде всего в рядах Красной Армии. В декабре 1919 г. был принял декрет СНК "О ликвидации безграмотности", по которому граждане (от 8 до 50 лет), не умевшие писать и читать, были обязаны обучаться грамоте. В 1920 г. при Наркомпросе создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотности и малограмотности (ВЧК ликбез). Обучение взрослого населения вели школы грамоты и пункты ликбеза, создававшиеся при библиотеках, красных уголках, клубах, избах-читальнях, на предприятиях. В 1923 г. было создано Всероссийское добровольное общество "Долой неграмотность" (ОДН), председателем которого стал сам председатель ЦИК СССР М.И.Калинин. По переписи 1926 г. грамотность населения составила 51,1 %. По уровню грамотности СССР занимал 19-е место в Европе.

Образование и наука.С задачей ликвидации массовой неграмотности было неразрывно связано школьное обучение. Декреты и постановления ВЦИК и СНК - Об отделении церкви от государства и школы от церкви (январь 1918 г.), О единой трудовой школе (октябрь 1918 г.) и др. - положили начало коренной перестройке школьного дела. Школа становилась не только главным средством образования народа, но и очагом его коммунистического воспитания. Прежнее деление школ на церковно-приходские, начальные, гимназии, реальные училища (всего около 30 типов школ, принадлежавших 17 ведомствам) упразднялось. Вводилась единая государственная трудовая школа. Устанавливалось совместное бесплатное обучение мальчиков и девочек, равенство представителей всех национальностей. В национальных районах обучение велось на родном языке. Из учебных планов были исключены древние языки, закон Божий, введены общественно-политические дисциплины коммунистического содержания. Школа обязана была соединить обучение с общественно-полезным трудом. В школе создавались органы школьного самоуправления. Школьная реформа способствовала утверждению демократизма в системе школьного обучения, но она серьезно подорвала его качество. В двадцатые годы широко распространилась теория отмирания школы как особого общественного института.

В двадцатые годы за счет госбюджета началась большая работа по созданию письменности у народов, не имеющих таковой. В итоге, к концу 30-х годов 46 народов получили свою письменность, осуществив прорыв в цивилизацию.

Глубокой реформе была подвергнута и высшая школа, готовившая специалистов высшей квалификации, кадры интеллигенции. Цель реформы - демократизировать вузовское образование, приблизить его к практике. В 1918 г. были отменены вступительные экзамены, а пролетарской молодежи предоставили право поступать в вузы без предъявления аттестата о среднем образовании. Плата за обучение отменялась. Упразднялись все ученые степени и звания преподавательского состава. В 1919г. при многих вузах стали создавать рабочие факультеты (рабфаки) для подготовки к обучению в высшей школе молодежи, не имевшей среднего образования.

Для идеологизации и политизации вузовского образования с 1919 г. вместо юридических факультетов и исторических отделений историко-филологических факультетов стали создавать факультеты общественных наук. Там изучали работы К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина, историю формаций, классовой борьбы, революций, советского строительства. Автономия старейших и наиболее крупных вузов и влияние старой профессуры резко ограничивались Наркомпросом. Он назначал ректоров и правления, которые совместно с президиумами факультетов управляли вузами. К работе в советах вузов и факультетов привлекалось пролетарское студенчество.

Забастовки протеста, вызванные реформой и организованные профессорами и преподавателями ряда вузов, в т.ч. Московского университета (весна 1922 г.), были пресечены. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) Ленин призвал наказать "реакционеров", сознательно срывающих работу вузов. Вскоре из крупнейших вузов Москвы, Петрограда, Киева были уволены и высланы за границу 150 профессоров. В системе высшей школы были созданы и коммунистические вузы, готовившие партийные и советские кадры. Первым высшим партийным учебным заведением стал Коммунистический университет им. Я.М.Свердлова (создан в 1919 г.). С конца 20-х годов резко ускорилось создание технических, сельскохозяйственных и медицинских вузов, обусловленное курсом на коренную реконструкцию народного хозяйства. Широкое распространение получило высшее и среднее специальное образование без отрыва от производства.

Глубокой перестройке подверглась и сеть научных учреждений. Главным научным центром страны была Российская академия наук (РАН). В 1925 г. ЦИК и СНК СССР преобразовали РАН во всесоюзный научный центр - АН СССР, подчинив его правительству. Учреждения академии стали переводиться из Ленинграда в Москву. В 1929-1931 гг. в состав академиков впервые были избраны 10 ученых-коммунистов, которых стали называть "первыми советскими академиками" (И.М.Губкин, Н.И.Бухарин, Г.М.Кржижановский, А.В.Луначарский, В.П.Волгин, С.Г.Струмилин и др.). Для развития гуманитарных наук на основе марксистской методологии и подготовки ученых-марксистов Советское государство создало научные учреждения нового типа: Социалистическую академию общественных наук (1918 г., с 1924г. - Коммунистическая академия, руководитель М.Н.Покровский), Институты красной профессуры, Институт Маркса-Энгельса, Институт Ленина и др. В 1929 г. в СССР был создан центр сельскохозяйственной науки - Всесоюзная сельскохозяйственная академия им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ, президент Н.И.Вавилов).

Список литературы

1. Антонов М. Капитализму в России не бывать! – М.: Яуза, ЭКСМО, 2005.

2. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2009. М., 2010.

3. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышление о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-е годы. М., 1989.

4. История России с начала XIX до начала XXI века: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Сахарова. Т. 2. М.: Институт Российской истории РАН, 2005.

5. История России. IX–XX вв. Курс лекций / Под ред. В.В. Леванова. – М.: Просвещение, 2008.

7. История России: С начала XVIII века до конца XX века / Отв. ред. А.Н. Сахаров. – М.: АСТ, 2006.

9. Калашников М., Кугушев С. Третий проект – М.: АСТ, 2006.

10.Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой победы Кн. 2. / С.Г. Кара-Мурза. – М.: ЭКСМО - Пресс, 2002.

11.Новейшая история Отечества. XX век. Учебник в 2-х т. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М.: Высшая школа, 2006.

13.Титков Е.П., Подрепный Е.И. За нашу Родину – Огонь! Огонь! Артиллерия Великой Отечественной войны. Арзамас: АГПИ, 2009.

14.Титков Е.П., Подрепный Е.И. Нижегородские машиностроители – Красной Армии (1941-1945 гг.). Арзамас: АГПИ, 2010.

15.Титков Е.П., Подрепный Е.И. Оружие Великой Победы. М.: Яуза, Эксмо, 2009.

16.Хрестоматия по истории России / Сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2006.

17.Хрестоматия по истории России. В 4-х т. / Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС – Международные отношения, 2006.

19.Щербакова О.М. План ГОЭЛРО и проблемы индустриального общества.// Сталин. Сталинизм. Советское общество. М., 2000.

Читайте также: