Технологический подход тоффлер сообщение

Обновлено: 28.06.2024

Мысль о том, что ведущая роль в развитии истории принадлежит технике, высказывалась довольно давно. Но окончательно концепции технического, или технологического, детерминизма оформились лишь во второй половине XX в., что было связано с началом и последующим развитием научно-технической революции.

Главным для Л. Уайта является понятие культуры. В отличие от других сторонников суперорганической концепции культуры он рассматривает ее не только как духовное, но и как материальное явление. Л. Уайт выделяет в культуре четыре компонента: идеологический, социологический, сентиментальный и технологический. Ведущим среди них является последний. Технологический фактор в общем виде определяет форму и содержание всех остальных. Он детерминирует и социальную систему, и философские взгляды, и общественные чувства. Изменения в технологии вызывают изменения во всех остальных секторах культуры. Технология — базис и движущая сила культурной системы.

Прогресс культуры выражается в увеличении пропорции отношения нечеловеческой энергии к человеческой. Или, то же самое, но лишь в другой форме: прогресс культуры выражается в увеличении числа удовлетворяющих человеческие потребности материальных благ и услуг, созданных единицей человеческого труда. Чем больше материальных благ и услуг создается единицей человеческого труда, тем больше их приходится на душу населения.

На самом первом этапе человек использовал только энергию своего собственного организма. Он обеспечивал свое существование охотой и собирательством. Это была эра человеческой энергии. Данной технологии соответствовала определенная экономическая, а тем самым и социальная система. Существовала взаимная помощь. Люди были равны и свободны. Все были братьями.

Дальнейшее развитие человеческого общества Л. Уайт сколько-нибудь детально не рассматривает. Из всех последующих технологических сдвигов он упоминает выдвижение на первый план промышленности, изобретение паровой машина и вступление человечество вступило в век пара. В связи с этим он говорит о топливной (fuel) революции. В результате всего этого возникли капитализм и демократия.

Подчеркивая определяющую роль техники, Л. Уайт в то же ни слова ни говорит о том, почему она развивается. В результате вопрос о движущих силах развития истории остается у него открытым.

Так же обстоит дело почти у всех, если не у всех сторонников концепций как индустриального, так и постиндустриального общества, которых принято считать техническими детерминистами. Все они говорят об огромной или даже решающей роли техники и технологии. Но как только дело доходит до вопроса о том, что лежит в основе их прогресса, то обычный ответ — накопление информации, прогресс знания, прежде всего применительно к новому и новейшему времени, разумеется, научного. Впрочем, многие при этом предпочитают говорить о развитии общества как результате взаимодействия множества факторов.

В рамках цивилизационного подхода среди различных концепций циклов (О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Гумилев, А. Яковец) наиболее выделяются циклы цивилизаций Тоффлера.

Тоффлер выделял сельскохозяйственую, индустриальную и постиндустриальную цивилизации.

Вторая волна – индустриальная цивилизация – возникла с промышленной революцией. Триста лет назад произошел взрыв, ударные волны от которого обошли всю землю, разрушая древние общества и порождая совершенно новые цивилизации. Таким взрывом была промышленная революция.

Как отмечает Тоффлер, с конца XX столетия начинается третья волна – постиндустриальная цивилизация: многое в этой возникающей цивилизации противоречит традиционной индустриальной цивилизации.

Вместе с тем, рассматривая цивилизационный подход, далеко не всегда можно говорить об экономическом цикле, поскольку ключевое свойство цикла – повторяемость – здесь отсутствует. К тому же данные виды циклов значительно менее изучены и далеко не все ученые соглашаются с позициями авторов.

Общий вывод состоит в том, что циклы связаны с инвестициями. При этом венгерский экономист Шипош обратил внимание на такую закономерность: два цикла меньшей продолжительности, взятые вместе, образуют один более длительный цикл.

Два цикла Китчина образуют цикл Жуглара, два цикла Жуглара образуют цикл Кузнеца, два цикла Кузнеца – цикл Кондратьева. Следовательно, в экономическом росте имеется определенная последовательность.

Характеристика фазы среднесрочного цикла во многом определяется тем, на какую фазу длинной волны она накладывается. Если кризис происходит во время повышательной фазы, то этот кризис может быть почти не заметен, но если он накладывается на понижательную фазу, то этот цикл очень тяжел для национальной экономики. То же и в отношении подъема.

ГОСТ

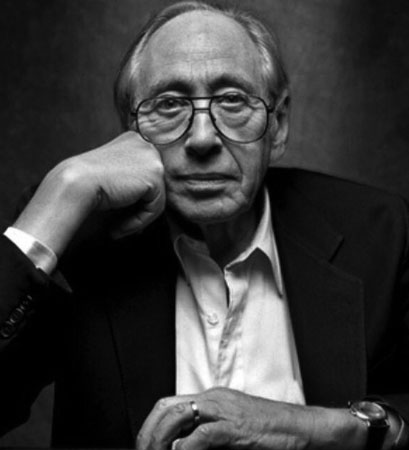

Э. Тоффлер – это один из крупнейших американских писателей и футурологов, который известен своей концепцией цифровой революции, технологического переворота, информационного взрыва.

Футурология Тоффлера

Э. Тоффлер был редактором популярного журнала Fortune. Первая его книга была посвящена исследованию влияния технологий на общество. В последствии он изучил ответную реакцию общества на данный феномен. Содержание последней работы Элвина Тоффлера относится к возросшей в XXI веке мощи военных технологий, оружия, тактико-стратегического планирования и капитализма. Все работы автора актуальны и интересны для изучения.

Технология – это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Технологии являются, по мнению, Тоффлера одним из решающих факторов общественных изменений.

По сути, это система постиндустриального общества с наличием социально ориентированного рыночного хозяйства и гражданского общества в качестве реформирования политической власти. Концепция автора считается в большей степени футурологической.

Но, прежде чем, рассматривать особенности футурологии Э. Тоффлера целесообразно обратить внимание на теоретические основы, которые раскрывают особенности постиндустриального общества.

Футурология – это прогнозирование глобальных изменений в образе жизни человечества (цивилизации) на основе анализа перспектив внедрения существенно значимых новых технологий (тех, которые заметно влияют на жизнь глобальных масс людей.

Готовые работы на аналогичную тему

Что касается Э. Тоффлера, то он утверждал, что за всю историю собственного существования совершило несколько различных научно-технических прорывов, которые затем приобрели революционный характер. Эти события изменили мир весьма кардинально. С каждой научно – технической революцией общество переходило на новый уровень развития, меняя социальный порядок действительности.

Характеристики концепции Тоффлера и ее основные положения

Постиндустриальное общество, описываемое в теории, сегодня является социологической традицией. Таким образом, концепция Тоффлера может быть охарактеризована следующими положениями:

- она является позитивистской теорией, истоки которой можно обнаружить во временах зарождения индустриального строя, который возможно преодолеть;

- развитие постиндустриальной теории от момента зарождения и до формирования зрелой научной концепции происходит под влиянием идеологических факторов, сопряженных со свободной дискуссией;

- фактически данная теория является единственной концепцией, которая не отрицает научного значения марксизма, но и стремится вести с ним глубочайший диалог, который не поддерживался советскими обществоведами.

Коммуникационные технологии – это совокупность приемов, процедур средств и методов, которые используются в процессе коммуникационного воздействия субъектом коммуникации с целью достижения поставленных целей и задач.

Основные положения концепции Тоффлера:

- мир находится на пороге социальных перемен, а также технических и культурных изменений;

- развитие технического потенциала оказывает воздействие на все стороны социальной жизни людей;

- происходит смена содержания труда и существенно возрастает его производительность;

- зарождается новый цивилизационный порядок, в котором приоритет приобретает сфера труда, досуга, управления.

Тем самым Тоффлер пропагандирует мысль о том, что человечество переходит к новой технологической революции, которая формируется на смену аграрной цивилизации (первой волне) и индустриальной цивилизации (второй волне).

Тоффлер также пытается предупредить о новых опасностях, глобальных конфликтах и проблемах, с которыми человечество столкнется на рубеже веков. Но при этом автор также говорит и о том, что исторические сдвиги, захватывающие все стороны жизни в целом бескровны.

Использованы материалы кн.: Политическая мысль Новейшего времени. Персоналии, идеи, концепции: Краткий справочник / Сост. Михайлова Е.М. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2010, с. 32.

* Тоффлер умер 27 июня 2016 года.

Американский социолог

Тоффлер (Toffler), Олвин (р. 1928) — американский социолог, философ и публицист- футуролог . Автор одного из вариантов концепции постиндустриального общества, считает, что историческая эволюция не может быть описана в виде процесса линеарного, плавного развития, а осуществляется через социальные противоречия и конфликты, которые, однако, не хаотичны, а укладываются в общую картину изменений, протекающих через некие интервалы, дискретности. Этот процесс можно уподобить вечно живому океану, через который время от времени перекатываются огромные волны, втекая в поток изменений всех людей, которые вследствие -этого и становятся участниками цивилизационных трансформаций. В общественном развитии, по Тоффлеру, взаимодействуют четыре сферы: техно-, социо-, инфо- и психосфера, но решающую роль в волнообразном потоке изменений играет первая из них. Поэтому источником и движущей силой нововведений в обществе выступают технологические революции. В зависимости от характера такой революции определяется и сущность возникающей на ее основе цивилизации.

Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Феникс, 2013, с 451-452.

Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.

Сочинения: The culture consumers, N. Υ., 1973; The futurists, Ν. Υ., 1972; Learning for tomorrow, N. Y., 1974 (editor).

Социолог и футуролог

Тоффлер Олвин (р. 1928). Американский социолог и футуролог. Описал сложности, социальные конфликты и глобальные проблемы, с которыми столкнется человечество на рубеже двух столетий. Идея технических мутаций, оказывающих многомерное воздействие на социальный процесс, давно уже получила признание в современных философии и социологии. В своих основных работах Тоффлера проводит мысль о том, что человечество переходит к новой технологической революции, т. е. на смену первой волне (аграрной цивилизации) и второй (индустриальной цивилизации) приходит новая, ведущая к созданию сверхиндустриальной цивилизации.

Очередная волна является, по Тоффлеру, грандиозным поворотом истории, величайшей трансформацией социума, всесторонним преобразованием всех форм социального и индивидуального бытия. Речь идет не о социальной революции, направленной в основном на смену политического режима, а о технологических изменениях, которые вызревают медленно, эволюционно; однако впоследствии они рождают глубинные потрясения. Чем скорее человечество осознает потребность в переходе к новой волне, тем меньше будет опасность насилия, диктата и других бед. Тоффлер стремится обрисовать будущее общество как возврат к доиндустриальной цивилизации на новой технологической базе.

Основные труды: “Шок будущего” (1970), “Столкновение с будущим” (1972); “Доклад об экоспазме” (1975); “Третья волна” (1980); “Метаморфозы власти” (1990) и др.

А. Акмалова, В. М. Капицын, А. В. Миронов, В. К. Мокшин. Словарь-справочник по социологии. Учебное издание. 2011.

Выделял техно-, социо-, инфо- и психосферы

Тоффлер (Toffler) Олвин (р. в 1928) - американский социолог, философ и публицист-футуролог. Основные сочинения: "Шок будущего" (1970), "Культурные потребители" (1973), "Доклад об экоспазме" (1975), "Третья волна" (1980), "Предварительные заметки и перспективы" (1983), "Восприимчивая корпорация" (1985) и др. Автор одного из вариантов концепции постиндустриального общества. Считает, что историческая эволюция не может быть описана в виде процесса линеарного, плавного развития, а осуществляется через социальные противоречия и конфликты, которые, однако, не хаотичны, а укладываются в общую картину изменений, протекающих через некие интервалы, дискретности. Этот процесс можно уподобить вечно живому океану, через который время от времени перекатываются огромные волны, втекая в поток изменений всех людей, которые вследствие этого и становятся участниками цивилизационных трансформаций.

В общественном развитии, по Тоффлеру, взаимодействуют четыре сферы: техно-, социо-, инфо- и психосфера, но решающую роль в волнообразном потоке изменений играет первая из них. Поэтому источником и движущей силой нововведений в обществе выступают технологические революции. В зависимости от характера такой революции определяется и сущность возникающей на ее основе цивилизации. В результате развертывания первой технологической революции - аграрной (по Т.) - возникла гигантская волна сельскохозяйственной цивилизации. Основополагающие признаки этой цивилизации таковы: 1) земля - основа экономики, семейной и политической организации, культуры; 2) господство простого разделения труда и связанное с этим наличие нескольких четко определенных каст и классов: знать, духовенство, воины, рабы или крепостные крестьяне; 3) жестко авторитарная власть; 4) сословное положение - определяющий параметр социального статуса и индивида и социальной группы; 5) экономика децентрализована, т.к. каждая община производит большую часть того, в чем испытывает нужду. На смену этой цивилизации на гребне Второй волны приходит новая, индустриальная цивилизация. Ее символом становится заводская труба, главным двигателем - мускульная сила работников промышленного производства, которые становятся придатками машины, порождающей гигантизм и единообразие (массовидность) во всех сферах жизни, включая труд, культуру, образ жизни. Индустриально-заводской тип производства продуцирует машины и их системы, создающие новые машины, а это открывает двери для массовой продукции, массового распределения, массовой торговли и массовой культуры. В соответствии с этим и социосфера, базирующаяся на индустриальной техносфере, приспосабливается к жизни людей, связанных с фабричным производством: возникающие с ней нуклеарная семья, корпорации, массовое образование (школы, вузы), клубы, библиотеки, церкви, профсоюзы, партии, искусство и даже правительство, становящееся политическим эквивалентом фабрики, строятся по принципу массовидной иерархической структуры и ориентированы на рынок, т.е. на анонимного потребителя. Индустриализм расслаивает единство общества, разделяет две половины целостной человеческой жизни - производство и потребление, создавая образ жизни, наполненный экономической напряженностью, социальными конфликтами, семейными драмами и психологическими недомоганиями. Все эти социальные пороки проистекают из действия шести взаимосвязанных принципов индустриализма, программирующих поведение миллионов людей: стандартизации, специализации, синхронизации, концентрации, максимизации и централизации. Ныне индустриальная цивилизация изжила себя по многим причинам, из которых основными являются две: 1) биосфера больше не в состоянии выдерживать беспрерывные и неконтролируемые индустриальные атаки; 2) мы не можем больше бесконечно полагаться на невосстановимую энергию, являющуюся главной предпосылкой и субсидией индустриального развития.

В пределах индустриальной цивилизации во второй половине 20 века возникла и начала ее захлестывать Третья гигантская волна технологических и социальных трансформаций. Последняя вызвана нарастающим и повсеместным распространением компьютеров, лазерной техники, биотехнологии, генной инженерии, информатики, электроники, теле- и видеокоммуникаций, составляющих базисные отрасли постиндустриального производства. Возникает новая энергетика, базирующаяся на обновляющихся, а не на истощающихся источниках. В отличие от индустриального производства, в котором главными были мускулы и машинная технология, в развитых отраслях постиндустриального производства главными становятся информация, творчество и интеллектуальная технология. На смену пролетариату, являвшемуся придатком машины, приходит по Тоффлеру, "когнитариат", т.е. интеллектуальный работник, обладающий мастерством и информацией, которые составляют набор его духовных инструментов, позволяющих квалифицированно и эффективно работать со все более сложной и разнообразной информацией. В процессе преобразования предприятий Второй волны в предприятия Третьей волны возрастает безработица, из различных видов которой наиболее распространенными становятся структурная, технологическая и временная, связанная с коренными технологическими преобразованиями основ производственной деятельности, содержания и характера труда. Происходит воссоединение разделенных индустриализмом производителя и потребителя, возникает новый тип работника - "произтребитель": потребитель более активно вовлекается в производство, в принятие управленческих решений. В этих условиях на каждый доллар, вложенный в экономику Третьей волны, должно приходится несколько долларов, вкладываемых в человеческий капитал - в обучение, образование, переучивание работающих, переселение, социальную реабилитацию, культурную адаптацию. Самое важное здесь - трансформация не машин, а людей, перевооружение их сознания, переход к пониманию первичной значимости культуры в жизни человеческих сообществ. Одновременно с преобразованием техносферы происходит революционизация инфосферы.

Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. Минск, 1998.

Теоретик постиндустриального общества

Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М. 2010, с. 381-383.

Читайте также: