Обширное сообщение кариозной полости с полостью зуба практически безболезненное зондирование тест

Обновлено: 01.06.2024

Тесты онлайн по различным предметам и дисциплинам. Большая подборка полезных тестов онлайн включающая экзамен охранника, мигранта, по охране труда, в ГИМС, по русскому языку, литературе, а также для получения лицензии на оружие, психологические тесты и тесты для проведения профессионального отбора (профотбора) поступающих на службу в силовые структуры - такие как вооруженные силы РФ, в том числе в военные училища (проводят военкоматы), органы внутренних дел (полицию), в том числе институты МВД РФ, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Тесты онлайн разработаны специально для повышения своего уровня знаний, и подходят для людей различных профессий, а также учащихся различных учебных заведений, как средних так и высших. Многие учащиеся школ, СПТУ, колледжей, институтов, академий воспользовались нашими тестами онлайн, для подготовки к успешной сдачи экзаменов. Грамотно и удобно разработанный интерфейс тестов позволяет отлично подготовится и успешно сдать экзамены.

Пульпит – воспалительный процесс, затрагивающий мягкие ткани с сосудисто-нервными образованиями, заполняющие полость зуба. Характеризуется приступообразной прогрессирующей болью, нередко распространяющейся на всю челюсть, отдающей в ухо и висок, усиливающейся по ночам. Требует срочного лечения у стоматолога, нередко - депульпирования зуба (удаления нерва). При своевременном лечении – исход благоприятный. В противном случае может вызывать развитие периодонтита, образование околокорневой кисты зуба.

МКБ-10

Общие сведения

Пульпитом называют воспаление пульпы зуба, причиной которого является патогенная микрофлора - в основном стрептококки и стафилококки. Основным клиническим проявлением пульпита является сильный болевой синдром. Пациенты отмечают болезненность как в состоянии покоя, так от раздражителей, при воздействии температурных раздражителей боль усиливается. Характерным признаком пульпита является зубная боль, обостряющаяся в ночное время.

Причины развития пульпита

Нелеченный кариес или некачественно пломбированные кариозные полости являются входными воротами для патогенных микроорганизмов. Продукты их жизнедеятельности и становятся основной причиной пульпита. Большую часть пульпитов вызывает гемолитический и негемолитический стрептококк, поэтому при стрептококковой ангине и наличии нелеченного кариеса, может возникнуть осложнение в виде пульпита. Стафилококки, лактобациллы и другие микроорганизмы реже становятся причиной пульпита.

Воспалительный процесс начинается с уже инфицированного участка, который находится возле кариозной полости, далее микробы и токсины проникают в корневую пульпу. Другой причиной пульпитов являются травмы зуба, в основном это отломы частей коронки, сколы эмали и переломы зуба. Реже пульпиты возникают под воздействием агрессивных температурных и химических факторов.

Клинические проявления пульпитов

Общим симптомом для всех типов пульпитов является сильная болезненность, особенно при перемене температуры и непрерывная или прерывающаяся зубная боль в ночное время.

Острый очаговый пульпит характеризуется приступообразными болями, с четкой локализацией и длительными промежутками интермиссии. Приступы боли при остром очаговом пульпите в основном кратковременные, боль наступает от воздействия температурных раздражителей. Болезненность усиливается в ночное время, что является характерным симптомом для всех пульпитов. При обследовании обнаруживается глубокая кариозная полость, дно полости во время зондирования болезненно. Электровозбудимость пульпы понижена с той стороны, в области которой локализуется очаговый пульпит.

При остром диффузном пульпите приступы боли более продолжительные, светлые промежутки незначительны. Диффузный пульпит отличается от очагового более интенсивными болями в ночное время. Болезненность усиливается в лежачем положении, боли могут иррадиировать в различные участки, в зависимости от местонахождения больного зуба. При осмотре кариозная полость глубокая с болезненностью по всему дну во время зондирования. Ответная реакция на температурные раздражители при остром диффузном пульпите резко болезненна, но в некоторых случаях холод снижает боль. Перкуссия пораженного пульпитом зуба в основном безболезненна. Электровозбудимость пульпы снижена во всех участках, в том числе и на дне кариозной полости. Именно данные электровозбудимости помогают точно установить тип острого пульпита.

Хронические пульпиты имеют менее выраженную симптоматику и стертую клиническую картину. Так при хроническом фиброзном пульпите приступы боли от различных раздражителей незначительны и непродолжительны. Во время опроса пациента выясняется, что зуб болел ранее, а симптоматика болей соответствовала острому пульпиту. При хроническом пульпите самопроизвольные боли случаются редко, в основном из-за нарушения оттока экссудата. Реакция на холод замедленна, иногда наблюдается болезненность при резкой смене температуры окружающей среды.

Хронический гангренозный пульпит клинически проявляется болями в зубе во время приема горячей пищи или при воздействии других температурных раздражителей. Пациенты с гангренозным пульпитом предъявляют жалобы на редкие самопроизвольные боли и на неприятный гнилостный запах изо рта. В анамнезе имеются жалобы на острые боли приступообразного характера с иррадиацией по ходу тройничного нерва. Во время осмотра зуба с хроническим гангренозным пульпитом обнаруживается, что кариозная полость широко сообщается с полостью зуба. Зондирование кариозной полости болезненно на всей глубине как коронковой, так и корневой пульпы. Глубина поражения определяется степенью распространенности гангренозного пульпита и, чем глубже поражения при гангренозном пульпите, тем ниже степень электровозбудимости пульпы. В половине случаях при гангренозном пульпите на рентгенологических снимках определяются деструктивные изменения околоверхушечной ткани, степень выраженности деструкций зависит от глубины пульпита.

При хроническом гипертрофическом пульпите субъективные ощущения практически отсутствуют. Пациенты предъявляют жалобы на кровоточивость разросшейся ткани пульпы и на незначительные болевые ощущения во время приема пищи. В анамнезе имеются жалобы на острую приступообразную боль, которая характерна для очагового или диффузного пульпита. При осмотре пораженного гипертрофическим пульпитом зуба хорошо видно, что коронка зуба разрушена, а из кариозной полости выбухает гипертрофически измененная пульпа. Поверхностное зондирование почти безболезненно, при глубоком зондировании боль усиливается. Периапикальная щель на рентгенологическом снимке без изменений.

Во время обострений хронического пульпита возникают самопроизвольные приступообразные боли. Часто пациенты в период рецидива предъявляют жалобы на длительные интенсивные боли от различных внешних раздражителей. Боли иррадиируют по ходу тройничного нерва, в состоянии покоя боль обычно ноющего характера, которая при накусывании зубом-антагонистом усиливается. В анамнезе пациента присутствуют проявления острого и хронического пульпита. Во время осмотра становится видно, что кариозная полость и полость зуба составляют единое целое, полость открыта, а зондирование пульпы резко болезненно. При обострении хронического пульпита электровозбудимость пульпы снижена, а на рентгенограмме расширение периодонтальной щели хорошо заметно. Разрежение костной ткани в периапикальной зоне является характерным проявлением хронического рецидивирующего пульпита.

Нелеченный пульпит может привести к некрозу пульпы, распространению воспалительного процесса на околоверхушечные ткани и развитию периодонтита.

Диагностика пульпита

Пульпит диагностируют на основании субъективных жалоб и инструментального осмотра стоматолога. Во время инструментального осмотра выявляется кариозная полость с размягченным дентином, болезненная реакция пораженного зуба на изменение температуры. Перкуссия при пульпите почти всегда безболезненна. Резкая болезненность наблюдается в месте, где кариозная полость максимально контактирует с пульпой. Данные электровозбудимости (электроодонтодиагностика) и рентгенологические исследования позволяют уточнить характер и глубину пульпита.

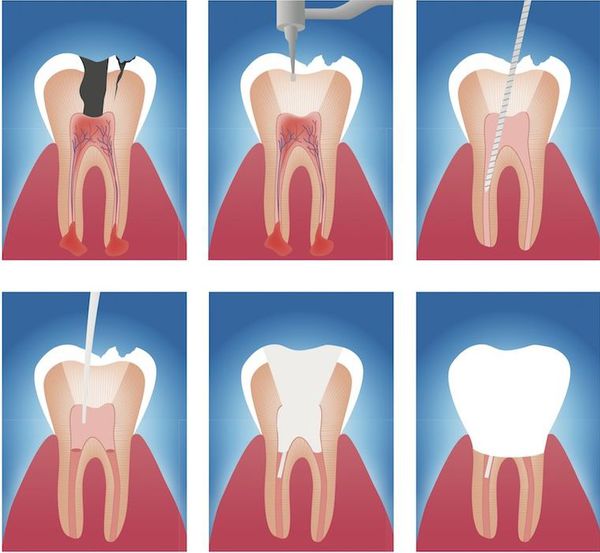

Лечение пульпита

Цель лечения пульпита - восстановить функциональность зуба, поэтому основным методом терапии является консервативный или биологический. Он применяется, когда воспалительные явления при пульпите обратимы, при травматическом пульпите или при случайном вскрытии полости зуба. Технология лечения пульпита та же, что и при лечении кариозной болезни, но медикаментозной обработке и дезинфекции полости зуба уделяют больше внимания. Для обработки используют антибиотики, антисептики и протеолитические ферменты.

Основным этапом лечения пульпита является наложение лечебных противовоспалительных и регенерирующих паст на дно полости, полость закрывают на 5-6 дней и далее при отсутствии жалоб пломбируют. После проведенного лечения рекомендуется уделять больше внимания уходу за полостью рта и своевременно лечить кариес зубов.

Что такое периодонтит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Козлов В. И., стоматолога со стажем в 17 лет.

Над статьей доктора Козлов В. И. работали литературный редактор Маргарита Тихонова , научный редактор Сергей Федосов

Определение болезни. Причины заболевания

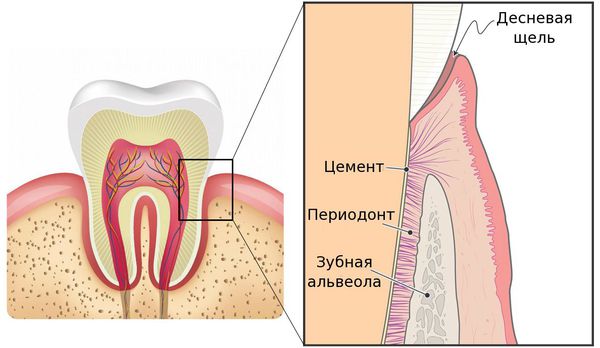

Периодонтит — это заболевание, вызванное бактериями, травмой или лекарственными препаратами, в результате которого происходит воспаление комплекса соединительной ткани (периодонта), расположенной между цементом зуба и зубной альвеолой. [9] [20]

В общей структуре стоматологических заболеваний периодонтит встречается во всех возрастных группах пациентов и составляет 25–30% от общего числа обращений в стоматологические учреждения. [3]

В зависимости от причин возникновения выделяют три типа периодонтита:

- Травматический периодонтит — может развиться как при однократном сильном механическом воздействии (ушиб, удар, попадание косточки), так и при неоднократных небольших механических повреждениях (например, при постоянном откусывании нитей швеёй).

- Медикаментозный периодонтит — возникает в результате выхода сильнодействующих препаратов из корневого канала в ткани периодонта (например, когда в зубе было оставлено лекарство, а следующий приём состоялся позже, чем это было показано по инструкции безопасного периода нахождения препарата в канале). [11]

Пути инфицирования тканей периодонта:

- внутризубной — выход токсинов и бактерий через систему корневого канала после инфицирования пульпы и её некротизации в ткани периодонта;

- внезубной — переход воспаления из окружающих тканей (остеомиелит, остит, гайморит, пародонтит и т. д.).

Крайне редко возможно инфицирование тканей периодонта гематогенным (через кровь) и лимфогенными путями.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы периодонтита

Проявления заболевания напрямую зависят от его формы.

Хронические формы периодонтита в большинстве случаев протекают бессимптомно и выявляются во время рентгенологического исследования либо при обострении.

Признаки острого периодонтита и обострения его хронической формы:

- боль в зубе (причём чаще всего можно точно указать, какой именно зуб болит) — в начале заболевания боль слабо выраженная, ноющая, но позднее она становится более интенсивной, рвущей и пульсирующей;

- боль при жевании и прикосновении к зубу;

- чувство "выросшего зуба" — ощущение, что зуб стал длиннее других и первым смыкается с зубами-антагонистами;

- наличие большой кариозной полости в больном зубе или его предшествующее лечение по поводу глубокого кариеса или пульпита;

- иногда возникает отёк мягких тканей в области поражённого зуба — связано с выходом воспалительного экссудата (жидкости) из очага, находящегося в периодонте, в поднадкостничное пространство или мягкие ткани;

- открытие свищевого хода, чаще всего располагающегося на десне в проекции корня поражённого зуба (может возникнуть при обострении хронического периодонтита);

- отсутствие реакции больного зуба на холодное, горячее, сладкое или кислое;

- возможная подвижность зуба, связанная с инфильтрацией периодонта.

Патогенез периодонтита

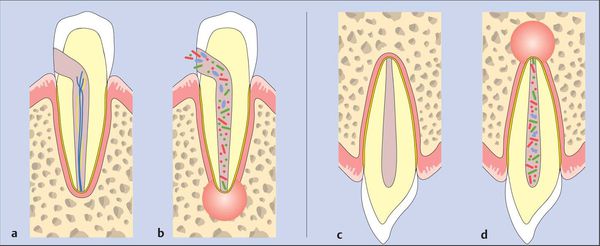

Острый верхушечный периодонтит

После повреждения периодонта по одной из указанных выше причин возникает кратковременный интенсивный тканевый ответ. Этот процесс сопровождается клиническими симптомами острого периодонтита. [7]

Ответ ткани, как правило, ограничен периодонтальной связкой. Он приводит к типичным нервно-сосудистым реакциям воспаления, которые проявляются гиперемией (переполнением кровью), застоем сосудов, отёком периодонтальной связки и экстравазацией (вытеканием в ткани) нейтрофилов. Поскольку целостность кости, цемента и дентина ещё не нарушена, периапикальные изменения на этом этапе не обнаруживаются при рентгенологическом исследовании.

Если воспаление было вызвано неинфекционными раздражителями, то поражение может исчезнуть, а структура апикального периодонта восстанавливается. [13] [14]

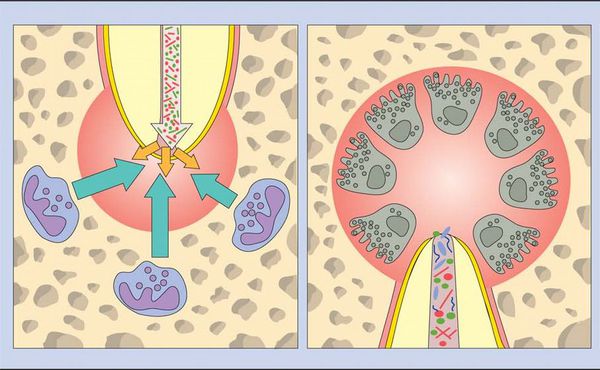

Когда происходит инфицирование, нейтрофилы не только борются с микроорганизмами, но также выделяют лейкотриены и простагландины. Первые привлекают больше нейтрофилов и макрофагов в область поражения, а вторые активируют остеокласты — клетки, участвующие в разрушении костной ткани. Так, через несколько дней кость, окружающая периодонт, может резорбироваться (раствориться), тогда в области верхушки корня рентгенологически обнаруживается расширение периодонтальной щели. [15]

Нейтрофилы погибают в месте воспаления и высвобождают из своих гранул ферменты, которые вызывают разрушение внеклеточных матриксов и клеток. Такое "расщепление" тканей предотвращает распространение инфекции в другие части тела и обеспечивает пространство для проникновения защитных клеток.

Во время острой фазы макрофаги также появляются в периодонте. Они продуцируют провоспалительные и хемотаксические (аллергические) цитокины. Эти молекулы усиливают местный сосудистый ответ, разрушение кости и деградацию внеклеточных матриц, а также могут заставить гепатоциты повысить выработку белков острой фазы.

Острый первичный периодонтит имеет несколько возможных исходов:

- самопроизвольное заживление;

- дальнейшее усиление и распространение в кости (альвеолярный абсцесс);

- выход наружу (образование свищей или синусового тракта);

- хронизация процесса. [19]

Хронический периодонтит

Длительное присутствие микробных раздражителей приводит к сдвигу в сторону макрофагов, лимфоцитов (Т-клеток) и плазматических клеток, которые инкапсулировуются в коллагеновой соединительной ткани.

Провоспалительные цитокины (клетки иммунной системы) являются мощными стимуляторами лимфоцитов. Активированные Т-клетки продуцируют множество цитокинов, которые снижают выработку провоспалительных цитокинов, что приводит к подавлению процесса разрушения кости. Напротив, полученные из Т-клеток цитокины могут одновременно усиливать выработку факторов роста соединительной ткани, что оказывает стимулирующее и пролиферативное воздействие на фибробласты и микроциркуляторное русло.

Возможность подавления деструктивного процесса объясняет отсутствие или замедленную резорбцию кости и восстановление коллагеновой соединительной ткани во время хронической фазы заболевания. Следовательно, хронические поражения могут оставаться бессимптомными в течение длительного времени без существенных изменений на рентгенограмме. [21]

В результате во время этих острых эпизодов микроорганизмы могут быть обнаружены в костной ткани, окружающей периодонт, с быстрым увеличением рентгенологических проявлений. Эта рентгенографическая картина обусловлена разрушением апикальной кости, которое происходит быстро во время острых фаз и относительно неактивно на протяжении хронического периода. Следовательно, прогрессирование заболевания не является непрерывным, а происходит прерывистыми скачками после периодов "стабильности".

Цитологические исследования показывают, что около 45% всех хронических периодонтитов эпителизированы. Когда эпителиальные клетки начинают разрастаться, они могут делать это во всех направлениях случайным образом, образуя неправильную эпителиальную массу, в которую попадают сосудистая и инфильтрированная соединительная ткань. При некоторых поражениях эпителий может врастать во вход корневого канала, образуя пломбоподобное уплотнение на апикальном отверстии.

Классификация и стадии развития периодонтита

Классификация периодонтитов главным образом отображает причину воспаления, и что именно происходит в тканях пародонта. Самой распространённой классификацией, используемой на практике, является классификация И.Г. Лукомского: [17]

- Острый верхушечный (апикальный) периодонтит:

- серозный;

- гнойный.

- Хронический верхушечный (апикальный) периодонтит:

- фиброзный;

- гранулирующий;

- гранулематозный.

- Обострение хронического периодонтита.

Также при постановке диагноза используется классификация по МКБ-10:

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения:

K04.5 Хронический апикальный периодонтит:

- апикальная или периапикальная гранулема;

- апикальный периодонтит БДУ.

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью:

- зубной (дентальный) абсцесс с полостью;

- дентоальвеолярный абсцесс с полостью.

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости:

- зубной (дентальный) абсцесс БДУ;

- дентоальвеолярный абсцесс БДУ;

- периaпикальный абсцесс БДУ.

K04.8 Корневая киста:

- апикальная (периодонтальная) киста;

- периaпикaльная киста;

- остаточная корневая киста.

Осложнения периодонтита

Осложнения периодонтита зависят от причинного зуба, локализации воспалительного очага, формы и стадии заболевания. Условно можно разделить все осложнения на несколько групп. [8]

Осложнения, вызванные распространением инфекции из периодонтального очага:

- Одонтогенный периостит — распространение воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный абсцесс — формирование ограниченного полостного гнойного очага, возникающего в результате гнойного расплавления подслизистой, подкожной, межмышечной, межфасциальной клетчатки, лимфоузлов, мышечной ткани или кости. Формирование абсцессов преимущественно происходит в околочелюстных мягких тканях.

- Одонтогенная флегмона — формирование разлитого гнойного воспаления клетчатки, расположенной под кожей, слизистой оболочкой, между мышцами и фасциями.

- Одонтогенный гайморит — формирование воспаления в гайморовой пазухе, вызванное распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный лимфаденит — формирование воспаления в регионарных лимфатических узлах, вызванного распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный остеомиелит — гнойное воспаление челюстной кости (одновременно всех её структурных компонентов) с развитием участков остеонекроза.

Осложнение, вызванное деструктивными изменениями в перерадикулярной кости:

- Вторичная адентия — потеря одного или нескольких зубов, причиной которой служит разрушение костной ткани, окружающей корень зуба, препятствующее дальнейшему функционированию такого зуба.

Осложнение, вызванное формированием свищевого хода:

- Кожные свищи — образование свищевого хода, открывающегося на поверхность кожи.

Диагностика периодонтита

Диагностика периодонтита проводится на основании жалоб пациента, анамнеза заболевания, оценки общесоматического статуса, осмотра головы и шеи, полости рта, зуба, его перкуссии, зондирования и термопробы, электроодонтодиагностики (ЭОМ) и рентгенологического исследования. [10]

ЭОМ — это метод стоматологического исследования, основанный на определении порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба при прохождении через неё электрического тока.

Диагностические признаки острого периодонтита:

Диагностические признаки хронического периодонтита:

Диагностические признаки обострения хронического периодонтита

Чаще всего клиническая картина соответствует острому периодонтиту, за исключением того, что всегда рентгенологически выявляются изменения в тканях периодонта, характерные для той или иной формы периодонтита. [12]

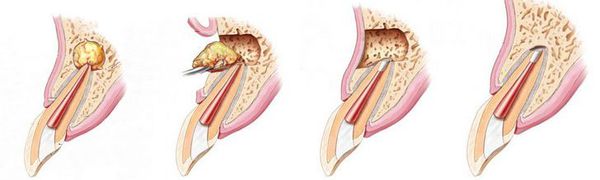

Лечение периодонтита

Лечение периодонтита направлено на устранение причин, механизмов и проявлений заболевания. Методы лечения бывают терапевтическими, хирургическими и комбинированными.

Терапевтическое лечение

Данный метод лечения нацелен на устранение патогенной микрофлоры, находящейся в эндодонте — комплексе поражённых тканей, включающем пульпу и дентин, которые связаны между собой морфологически и функционально. Поэтому иначе такое лечение называют эндодонтическим. [16]

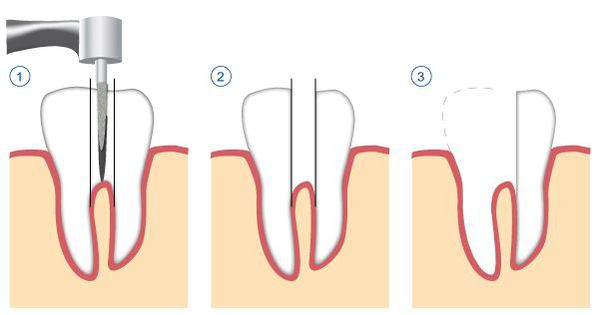

Этапы эндодонтического лечения:

- адекватное обезболивание;

- изоляция зуба или нескольких зубов, в которых будут проводится манипуляции, от полости рта;

- создание эндодонтического доступа (иссечение твёрдых тканей зуба или пломбировочного материала, закрывающих доступ в систему корневого канала;

- прохождение и определение длинны корневого канала (это длинна от устья до верхушки корня);

- создание корневого канала определённого диаметра и формы;

- введение в корневой канал лекарственных препаратов;

- пломбирование корневого канала;

- восстановление анатомии и функции зуба с помощью пломбировочного материала или ортопедической конструкции.

Хирургическое лечение

К оперативному лечению прибегают только в случаях неэффективности или невозможности терапевтического лечения.

К хирургическим методам лечения относятся:

- удаление части корня зуба (резекция) — позволяет сохранить зуб, даже если у верхушки корня присуствовала киста;

- удаление зуба целиком, с последующим замещением утраченного зуба.

Прогноз. Профилактика

Течение и прогноз периодонтита, безусловно, зависят от своевременности обращения к стоматологу и качества проведенного им лечения. При эффективном лечении каналов происходит восстановление участка разрушенной кости, и зуб сохраняет свои функциональные свойства. При несвоевременном обращении пациента или безуспешном лечении высока вероятность потери зуба, а осложнения хронического периодонтита могут представлять серьёзную угрозу здоровью и жизни.

Для профилактики периодонтита необходимо тщательно ухаживать за полостью рта, регулярно проводить осмотры у врача-стоматолога и своевременно лечить одонтогенные очаги инфекции, такие как кариес и пульпит. [2] [5] [6]

Московский государственный медико-стоматологический университет

ФПДО ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет" Минздравсоцразвития России

Клинический случай эндодонтического лечения премоляра верхней челюсти, осложненного внутренней резорбцией корня

Журнал: Российская стоматология. 2019;12(2): 19-24

Московский государственный медико-стоматологический университет

Эндодонтическое лечение осложненных форм кариеса постоянных зубов, сопровождающихся развитием внутренней резорбции корня, представляется весьма актуальным. В данной статье описан клинический случай эндодонтического лечения хронического апикального периодонтита премоляра верхней челюсти с внутренней резорбцией корня и широким апикальным отверстием. Такая клиническая ситуация создает трудности при проведении качественного эндодонтического лечения, так как требуется дополнительная механическая обработка корневого канала с целью создания оптимального апикального уступа для предотвращения выведения гуттаперчи за верхушку зуба при его обтурации.

Московский государственный медико-стоматологический университет

ФПДО ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет" Минздравсоцразвития России

Премоляры представляют значительную сложность для эндодонтического лечения и по количеству осложнений занимают второе место после боковых резцов верхней челюсти (Л. Тронстад, 2009). Вторые премоляры верхней челюсти, как правило, представляют собой зубы с одним корнем конической формы и одним корневым каналом. Частота вариаций анатомии этого зуба различна: превалирует I тип конфигурации каналов, однако в 25% присутствуют II и III типы, а в 25% могут быть IV—VII типы с двумя апикальными отверстиями (по классификации Vertucci, 1979). Для успешного проведения эндодонтического лечения следует точно оценить размер апикального отверстия корневого канала и провести его обработку с учетом имеющихся параметров.

В настоящее время препаратом выбора для лечения хронического апикального периодонтита являются нетвердеющие пасты на основе гидроксида кальция. Такие пасты действуют преимущественно за счет наличия гидроксильной группы в их составе, за счет которой создается щелочная среда в корневом канале (как правило, рН составляет 12—12,5). Щелочная среда обеспечивает бактерицидное действие, лизис некротических тканей, ингибирует функцию остеокластов, останавливая резорбцию костной ткани. Более того, при наличии экссудации гидроксид кальция способен адсорбировать экссудат, препятствовать выходу экссудата из кровеносных сосудов в ткани, а также ингибировать фосфолипазу, что уменьшает высвобождение простагландинов — одного из основных медиаторов воспаления (L. Fava, 2010).

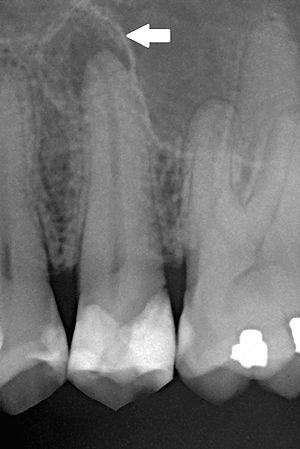

В данной работе представлен клинический случай лечения хронического апикального периодонтита зуба 1.5 с широким апикальным отверстием. Воспалительный процесс в периапикальных тканях зуба 1.5 способствовал развитию внутренней резорбции корня зуба, что привело к формированию широкого апикального отверстия. Такая клиническая ситуация создает трудности при проведении качественного эндодонтического лечения, так как требуется дополнительная механическая обработка корневого канала с целью создания оптимального апикального уступа для предотвращения выведения пломбировочного материала за верхушку корня зуба.

Материал и методы

Дополнительные методы обследования: было проведено диагностическое рентгенологическое исследование. При анализе внутриротовой контактной рентгенограммы зуба 1.5 отмечался очаг разряжения костной ткани в области верхушки корня зуба 1.5 (рис. 2). Рис. 2. Внутриротовая контактная рентгенограмма зуба 1.5 до лечения. При проведении электроодонтометрии зуба 1.5 было получено значение более 100 мкА. При проведении термометрии зуб 1.5 не реагировал на холодовой и тепловой раздражители.

В результате проведения основных и дополнительных методов обследования был поставлен диагноз: хронический апикальный периодонтит зуба 1.5 (К04.5). Однако наличие внутренней корневой резорбции было выявлено только в процессе эндодонтического лечения зуба.

Читайте также: