География в литературе и искусстве сообщение

Обновлено: 28.06.2024

Многие географы обращали внимание на зависимость искусства в его многообразных формах от характера ландшафта. Видный географ и знаток искусства В.П.Семенов-Тян-Шанский привел ряд примеров того, как эмоциональное воздействие различных ландшафтов, в том числе их природных красок, тонов и звуков, отразилось в художественном творчестве разных народов с древнейших времен . Влияние природы находит наиболее полное выражение в живописи; в национальной живописи отражается колорит местного ландшафта, из него художник заимствует линии и краски. То же можно сказать об архитектурных формах: например, двускатные крыши как бы копируют ели и пихты. Суще-

1 См.: Семенов-Тян-ШанскийВ.П. Район и страна. — М.; Л., 1928. 144

ственную роль в архитектуре играют и местные строительные материалы. Расцвет ваяния в Средиземье В.П.Семенов-Тян-Шан-ский связывал с наличием месторождений мрамора, а также с благоприятным климатом.

Ограничимся этими примерами, не касаясь достаточно тонкого вопроса о том, какова истинная роль ландшафта в народном художественном творчестве, а что в нем имеет иные истоки.

Среди различных форм искусства первое место в реалистическом художественном отображении ландшафта принадлежит живописи. В истории изобразительного искусства известны отдельные мастера и целые национальные школы, прославившие себя в области пейзажной живописи. К XVII в. относится расцвет голландской пейзажной школы, в произведениях которой, выдержанных в приглушенных тонах с коричневатыми оттенками, реалистически отображена неброская природа низменной страны с обилием рек и каналов, ветряными мельницами, рощами, вересковыми дюнами и низко плывущими облаками. Для начала XIX в. наиболее известны реалистические пейзажи романтического направления, принадлежащие главным образом английским и французским мастерам. В середине XIX в. начался расцвет русской пейзажной живописи; в ней сложились разные направления, в том числе романтическое, к которому относят знаменитого мариниста И. К. Айвазовского. К так называемому направлению лирического пейзажа принадлежали крупнейшие мастера, воспевшие русскую природу, среди них А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи, И. И.Левитан, А. М. Васнецов. В XX в. распространение символизма, кубизма, абстракционизма, сюрреализма не способствовало развитию реалистического направления в пейзажной живописи, но все же можно отметить ряд выдающихся произведений, в том числе отображающих природу Арктики (Р.Кент), Гималаев, Тибета, Монголии (Н.К.Рерих).

Музыка, если подходить к ней с точки зрения отображения ландшафта, — наиболее условный и абстрактный вид искусства, но по эмоциональному воздействию на человека она превосходит

До тех пор, пока география оставалась на описательной стадии развития, ее сравнение с искусством не вызывало серьезных споров, не возникало и существенных противоречий в восприятии географии между профессионалами, т.е. самими географами, и непрофессионалами. Но такие противоречия должны были появиться по мере превращения географии из описательной науки в фундаментальную теоретическую дисциплину. Выдающиеся общеобразовательные, культурно-воспитательные, информационные функции географии не только не потеряли своего значения, но и напротив усилились в прошлом столетии. Но к ним нельзя сводить всю географию. Перед ней стоят более сложные научные и практические задачи, решение которых требует принципиально нового уровня теоретического развития.

Последнее время многие географы стали придавать большое значение понятию образ. Говорят об образе места, образе про -

Ко второй группе относятся художественные образы — подлинно реалистические, высокопрофессиональные произведения искусства, о которых уже шла речь выше. С точки зрения географа, художественный образ ландшафта можно рассматривать как особый тип его модели. Но далеко не любой художественный образ пригоден для использования в качестве такой модели. Главное требование к нему со стороны географа — реалистичность, или, лучше сказать, географическая достоверность. Примеры такой достоверности мы находим, например, в прозе и поэзии А. С. Пушкина, в пейзажах И.И.Шишкина, в произведениях ряда других классиков мировой литературы и искусства. Однако с помощью художественного вымысла, гипербол и других литературных приемов впечатление полной достоверности может создаваться и в тех случаях, когда она отсутствует. Нельзя исключить, что неискушенный младший школьник поверит классику, утверждающему, будто редкая птица долетит до середины Днепра. Отделить правду от художественного вымысла не всегда просто. Дискуссия о достоверности географических сведений, содержащихся в поэмах Гомера, длилась веками. Эратосфен и некоторые другие античные географы относились к Гомеру резко критически, но для Страбона он был величайшим авторитетом в географии.

Осторожного критического подхода со стороны географа требуют и произведения изобразительного искусства. В пейзажной живописи известны школы, направления, стили, далекие от реа-

148 листического отображения ландшафта и передающие его вымышленный, условный, идеализированный или деформированный образ. Для художника характерно субъективное восприятие действительности, окрашенное его философскими представлениями, личными переживаниями, мимолетными впечатлениями или настроениями.

Третий тип образов можно назвать научно-художественным. В данном случае идет речь о географическом образе страны или ландшафта, в котором объективность, научная достоверность и информативность сочетаются с художественной выразительностью. Содержание такого образа и пути его формирования еще не вполне ясны. Г. А. Исаченко определяет его сущность через следующие основные свойства: 1) максимальная степень обобщения информации о территории; 2) целостность (связность, комплексность, синтетичность); 3) достоверность (адекватность, реальность); 4) репрезентативность (типичность); 5) неповторимость 1 .

1 См.: Исаченко Г. А Образное восприятие в географическом познании мира. — Известия РГО. - 2001. - Т. 133. - Вып. 3. - С. 27-28.

Второе условие, влияющее на характер географического образа, — возможность использования тех или иных способов и средств для его передачи: учебник, научно-популярное издание или путеводитель с цветными иллюстрациями либо без таковых, публичная лекция в хорошо или плохо оборудованной аудитории, теле-или кинофильм, сайты Интернета.

В географическом образе художественные и документальные элементы синтезируются на общей объяснительно-истолковательной основе, выраженной преимущественно в предельно сжатой вербальной (словесной) форме. Художественные элементы — фрагменты из художественной литературы, подлинники или копии произведений изобразительного искусства, музыкальные произведения (в концертном исполнении или в записи) — вряд ли требуют дополнительных пояснений. Что касается документальных элементов географического образа, то о них следует сказать особо, они достаточно разнообразны и роль их весьма ответственна. Среди них выделяются своего рода цифровые образы, дающие чрезвычайно емкое выразительное сравнительное представление о предмете, которое не может быть заменено никаким художественным образом. Когда читателю или слушателю преподносят многозначные числа, выражающие абсолютные величины запасов нефти, населения стран или городов и т.п., то далеко не каждый в них легко сориентируется, не говоря уже о том, чтобы запомнить. Узнав, например, что средний многолетний расход воды в Неве составляет 2520 м 3 /с, непрофессионал затруднится оценить смысл этой цифры: много это или мало. Но если сказать, что Нева у С.-Петербурга несет почти в 40 раз больше воды, чем Москва-река у столицы нашей страны, то это может произвести впечатление на многих. Другой пример документального образа: в Китае проживает более 1/5 всего человечества и в 9 раз больше населения, чем в России.

К документальным элементам синтетического географического образа надо отнести космические снимки, а также обычные фотографические снимки и видеоряды, нередко сочетающие в себе свойства документальности и художественности. Наконец, нельзя не сказать о карте — истинно географическом способе передачи информации, сочетающем документальность и образность. Картографический образ часто говорит больше, чем любое иное изобразительное средство и текст. Есть основание предполагать, что карта должна служить ядром или фокусом синтетического географического образа.

Как видим, проблема создания географического образа достаточно сложна и пока находится на стадии постановки вопроса. Но актуальность ее несомненна, и, возможно, она даст толчок формированию особой географической дисциплины — географии образов или имажинальной географии, перед которой наряду с прикладными задачами могут быть поставлены и научно-методические, связанные с использованием образов как метода познания.

Глава 4 Сопоставление науки география жанрам искусства.

Список литературы 19

Ещё до появления географической науки люди прекрасно умели ориентироваться в окружающем их мире, на практике познавали особенности природы своей местности. От наблюдательности и практической смекалки зависела жизнь первобытного человека. Представления древних людей о природе и человеке, исходили из практического опыта, а их осмысление уходило в область мифа, сказки, то есть было фантастическим.

Есть удивительная наука– география. Но первое знакомство с основами этой науки происходит задолго до поступления в пятый класс. В детстве наши мамы открыли нам мир волшебных сказок, которые учат нас простым истинам.Именно они, сказки, впервые знакомят нас с географическими знаниями. К такому выводу я пришёл, сопоставив некоторые моменты из сказки с реальными научными данными. В своей работе приведу несколько таких примеров. Сегодня в век, когда мы не можем представить свою жизнь без компьютера, часто забываем дорогу в библиотеку, а сказки начинают занимать второй план.

Цель работы – выявить особенности географических объектов, процессов, приборов по средствам сказки как жанра

1.Сопоставить возможные вымышленные (сказочные) предметы, персонажи с географической информацией;

2.Составить описание сравниваемых объектов;

3.Воспитывать чувство причастности к благополучию в жизни и природе;

Гипотеза: в сказках наши предки предугадали появление в будущем карт, навигационных приборов, приборов видения…

Актуальность: сказки – это азы будущих знаний географии, астрономии, биологии и других наук.

Объект исследования: жанры искусства

Предмет исследования: определениевзаимоотношений искусства и науки география

Методами исследования являются:

Глава 1Что такое топоним и топонимика

1.1.Топоним: это что такое?

На протяжении всей нашей жизни, от момента рождения и до самой кончины, различные географические наименования сопутствуют нам. Мы живем на Евразийском континенте, в России, в определенной области или крае, в городе, поселке, селе и деревне, и каждый из перечисленных объектов имеет собственное имя.

Таким образом, топоним - это название континентов и океанов, стран и географических областей, городов и улиц в них, рек и озер, природных объектов и садов. Происхождение и смысловое наполнение, исторические корни и изменение на протяжении веков произношения и написания названий географических объектов изучает специальная наука – топонимика.

1.2.Что такое топонимика

Топонимика является интегральной наукой, функционирующей на стыке языкознания, географии и истории.

Глава 2 Культуроведческий потенциал географии

География цвета далее переходит у В.П. Семенова-Тян-Шанского в географию звуков и запахов. «Наконец, географическое распространение тех или иных видов растений и животных дает начало географии запахов и звуков.

Так, например, для тундр характерен звук белой совы и запах тундровых растений. В средней черноземной части Русской равнины летом характерен запах зреющих хлебов, обилие звуков певчих птиц. Для южных средиземных побережий характерен запах миртов, кипарисов, олеандр, “пение” особых кузнечиков по ночам.

Относительно географии запахов следует отметить, что пахнет не только растительный покров — пахнут и сами почвы и горные породы. Запах лёссовой пыли, свойственный Средней Азии, где ею наполнен пейзаж, и запах черноземной пыли, свойственный в засуху нашим степям, сильно отличаются друг от друга. Характерен запах глинистых сланцев, легко измельчающихся в дресву, запах гипса, известняков, рухляков и пр. Даже гранитный щебень имеет особый запах, хотя гранитные области (щиты) вследствие компактности породы в общем пахнут слабее всего.

Все эти запахи, смешиваясь с запахами растительности, и дают разным территориям характерные для них запахи. Жаль, что пока еще нет научной шкалы запахов, подобной шкале Фореля для цвета воды.

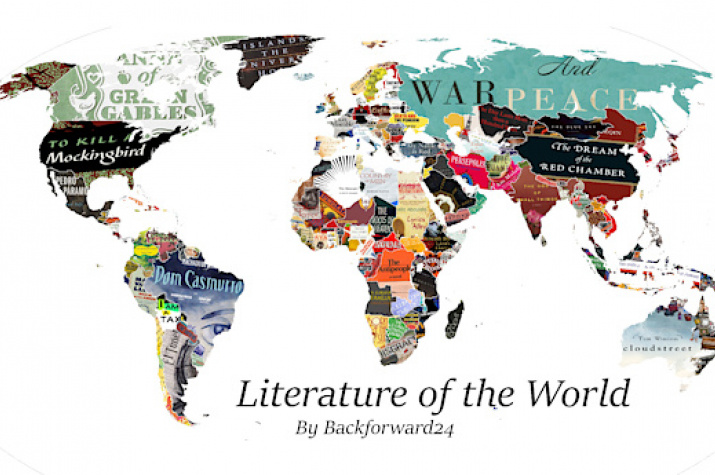

В последние десятилетия в России активно развивается необычное направление географических исследований – литературная география. По этой теме пишутся книги, защищаются диссертации, проводятся научные конференции…

Однако среди российских географов далеко не все знают, что из себя представляет литературная география? Каковы ее истоки? Чем она занимается, каковы ее методы? На эти вопросы попытаются ответить председатель комиссии по культурной географии Московского городского отделения РГО, доктор географических наук Владимир Николаевич Калуцков и молодой исследователь, активно занимающийся проблемами литературной географии, Милена Максимовна Морозова.

В.Н. Представьте себе, что в средней школе отменили географию, имели ли бы тогда ее выпускники знания о пространстве России?

М.М. Основным источником этих знаний и образов России была бы русская литература.

В.Н. Верно. Вот и первая ниточка, связывающая географию и литературу: в критической ситуации литература, оказывается, может заменить географию. А почему?

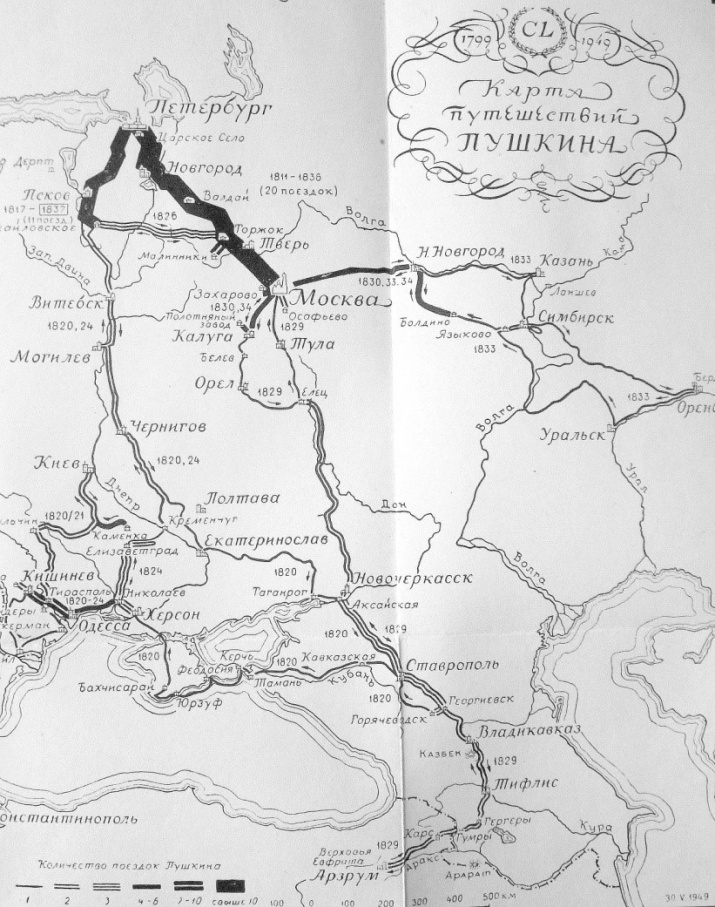

М.М. Может быть потому, что великая русская литература XIX-XX веков – это великая литература-путешественница, а ее представители исколесили всю Россию из края в край?

М.М. Не случайно, академик Лихачев назвал Александра Сергеевича Пушкина по сути географом – Колумбом русской поэзии…

М.М. Получается, что русская литература и русская география действительно очень близки?

М.М. Давайте вспомним цитату нашего великого современника Евгения Евтушенко. Мне кажется, она, как нельзя лучше, подходит теме нашего разговора:

Россия без поэзии российской

Была бы как огромный Люксембург.

В.Н. Становится понятным почему без русской литературы немыслима русская география. Не столько экономика, но, прежде всего, культура, литература является стратегическим скрепом страны, механизмом поддержания ее целостности. Поэтому материал искусства, литературы, живописи, кинематографа, представляет собой одновременно и кладовую, и мастерскую для создания мощных образов страны, ее городов и регионов.

Об этом нам и напоминает Евтушенко: недостаточно обладать огромной территорией, важно располагать спектром богатых, выразительных, ярких, запоминающихся географических образов этой территории.

«Вулканический мир мрачен, его цвета: серый, темно-синий, коричневато-черный. Редкие светлые пятна (желтые, белые, охряные) делают весь ансамбль еще более трагичным. Что же касается ярких или темно-красных оттенков и светлого золота расплавленной лавы, то вызываемое ими возбуждение всегда сопровождается безотчетной подавленность

«Сядем с вами на одну из тех больших каменных плит, которыми усыпана поверхность ледника, и посмотрим кругом. В тени под навесом скал, куда с утра не заглядывали еще лучи солнца, стоит ночная прохлада. Камни холодны как лед, и вас насквозь пронизывает свежий воздух. Здесь еще сейчас чувствуется, как холодно было ночью на этих высотах, какой мороз сковывал эти скалы. Зато там, куда падают солнечные лучи, совсем тепло.

При изучении Евразии учитель может предложить учащимся отрывок из книги известного русского живописца и писателя Н. К. Рериха о невыразимом величии Гималаев:

«Два мира выражено в Гималаях. Один - мир земли, полный здешних очарований. Глубокие овраги, затейливые холмы столпились до черты облаков, курятся дымы селений и монастырей. . Орлы спорят в полете с многоцветными бумажными змеями, пускаемыми из селений. В зарослях бамбука и папоротника спина тигра или леопарда может гореть богатым дополнительным тоном.

На ветках прячутся малорослые медведи, и шествие бородатых обезьян часто сопровождает одинокого пилигрима. И все это земное богатство уходит в синюю мглу гористой дали. Гряда облаков покрывает нахмуренную мглу.

Знакомя учащихся с горными породами, можно показать им настоящее чудо: дать рассмотреть на предметном стекле микроскопа. песчинку, одну из многих тысяч в куче песка. И ребятам откроется удивительный мир играющих граней, цветов, скрытых от невооруженного глаза; откроется подлинная красота незаметной, самой прозаической песчинки, почти невидимого обломка когда-то мощной горной породы, принесенной ледником или поднятой из земных недр. Может, так можно учить постижению умения.

В одном мгновенье - видеть вечность,

Огромный мир - в зерне песка,

В огромном камне - бесконечность

И небо - в чашечке цветка.

Я жалею о том, что не видел лица всей земли,

Всех ее океанов, вершин ледяных и закатов.

Только парус мечты вел по свету мои корабли,

Только в стеклах витрин я встречал альбатросов и скатов.

Я не слышал, как в Лондоне час отбивает Биг Бен,

Я не видел, как звезды сползают к фиордам все ниже,

Как кипит за кормой горький снег атлантических пен

И в начале весны голубеют фиалки в Париже.

(В. С. Рождественский)

Шестиклассники с интересом отыскивают остров в Тихом океане по названным координатам. А заинтересовал их призыв помочь героям романа в поисках капитана Гранта.

«… я пробовал все эти кушанья не из жадности, а из любопытства, как зачарованный слушая капитана Немо.

- Море, - продолжал он, не только кормит меня, но и одевает. Ткань, из которой сшита ваша одежда, соткана из биссусов некоторых морских ракушек. Она окрашена, по примеру древних, соком пурпурницы, а фиолетовый оттенок получен при помощи экстракта из средиземноморских моллюсков – аплизий. Духи, стоящие на туалетном столике отведенной вам каюты, - продукт сухой перегонки некоторых морских растений. Тюфяк на вашей постели сделан из лучших океанских трав. Перо, которым вы будете писать, сделано из китового уса, чернила – из выделений желез каракатицы. Все, чем я пользуюсь сейчас, поставляется морем, и все это когда-нибудь вернется к нему.

- Вы любите море, капитан?

Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины;

Орел, с отделенной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Отселе я вижу потоков рожденье

И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;

Под ними утесов нагие громады;

Там ниже мох тощий, кустарник сухой;

А там уже рощи, зеленые сени,

Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах…

Какую закономерность описывает поэт? С какой высоты над уровнем моря поэт наблюдал описываемую им картину? Укажите приблизительную высоту.

(Поэт стоял выше границы снеговой линии. Её средняя высота на Кавказе 2900 м. Она поднимается до высоты 3500 м на северо-восточных склонах и опускается до 2700 м на юго-западных. Таким образом, поэт находился, приблизительно, на высоте 3000 м от уровня моря).

«Первыми попрощались с Нильсом вишневые сады.

- Дальше нам нельзя! Ты думаешь, это снег на наших ветках? Нет, это цветы. Мы боимся, что их прихватит утренним морозом и они облетят раньше времени… Потом отстали пашни, с ними остановились на месте и села. Ведь в селах живут крестьяне. Как же им уйти от полей, на которых они выращивают хлеб?

Зеленые луга, где паслись коровы и лошади, нехотя свернули в сторону, уступая дорогу топким, мшистым болотам.

А куда подевались леса? Еще недавно Нильс летел над такими густыми чащами, что за верхушками деревьев и земли не было видно. Но сейчас деревья будто рассорились. Растут вразброд, каждое само по себе.

Буков давно и в помине нет.

Над какими природными зонами летел Нильс?

(Нильс летел над зонами широколиственных лесов, смешанных лесов, тайги и лесотундры; для переходной полосы от тайги к лесотундре характерны редколесья, криволесья и мелколесья).

Читайте также: