Нефть сырье для получения ряда белковых препаратов мини сочинение

Обновлено: 28.06.2024

К важнейшим отраслям биоиндустрии (рис. 1.1) следует отнести некоторые отрасли пищевой промышленности (широкомасштабное выращивание дрожжей, водорослей и бактерий для получения белков, аминокислот, витаминов, ферментов); сельское хозяйство (клонирование и селекция сортов растений, производство биоинсектицидов, выведение трансгенных животных и растений); фармацевтическую промышленность (разработка вакцин, синтез гормонов, антибиотиков, интерферонов, новых лекарственных препаратов); экологию — защиту окружающей среды и устранение загрязнений (очистка сточных вод, переработка хозяйственных отходов, изготовление компоста и др.).

Биотехнология призвана не только совершенствовать традиционные методы, широко используемые в пищевой промышленности при производстве молочнокислых продуктов, сыра, пищевых кислот, алкогольных напитков, но и создавать современные технологии для синтеза полимеров, искусственных приправ, сырья (текстильная промышленность), для получения метанола, этанола, биогаза и водорода, для извлечения некоторых металлов из руд.

1.1. ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВОГО БЕЛКА

В соответствии с нормами питания человек должен ежедневно получать с пищей 60 — 120 г полноценного белка; в рационе сельскохозяйственных животных на каждую кормовую единицу нужно не менее 110 г полноценного белка. Для поддержания жизненных функций организма, построения клеток и тканей необходим постоянный синтез различных белковых соединений. Если растения и большинство микроорганизмов способны синтезировать все белковые аминокислоты из углекислоты, воды, аммиака и минеральных солей, то человек и животные не могут синтезировать некоторые аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин, лизин, ме- тионин, треонин, триптофан и фенилаланин), которые называют незаменимыми. Эти аминокислоты должны поступать в организм в готовом виде с пищей; их отсутствие вызывает тяжелые заболевания человека и снижение продуктивности сельскохозяйственных животных.

Для человека главные источники незаменимых аминокислот — белки животного и растительного происхождения, входящие в состав пищи, а для животных — в основном растительные белки. Все незаменимые аминокислоты должны содержаться в белках в определенных соотношениях, отвечающих потребностям данного организма.

Если содержание белков в растительном корме ниже нормы, во избежание перерасхода кормов и повышения себестоимости животноводческой продукции количество белка в корме компенсируют введением белковых добавок в виде препаратов незаменимых аминокислот либо белковой массы с более высоким содержанием ряда аминокислот по сравнению с эталоном. Незаменимые аминокислоты наиболее сбалансированы в белках семян сои. Относительно высокую биологическую ценность имеют также белки зерна риса и гороха. В белках зерна пшеницы и ячменя очень мало лизина, метионина и изолейцина, а в белках кукурузы еще и триптофана. Для балансирования кормов (в которых основной компонент — зерно злаковых культур) по белку и незаменимым аминокислотам применяют концентрированные белковые добавки — комбикорма. Для их приготовления используют мясокостную и рыбную муку, отходы мясной и молочной промышленности, жмыхи масличных растений, отруби, шроты зернобобовых культур.

Особый интерес представляет использование микроорганизмов в качестве источника белка и витаминов при производстве пищевых продуктов.

Перспектива и экономическая целесообразность употребления микроорганизмов в технологии производства пищевых продуктов диктуются рядом факторов:

- возможностью использования самых разнообразных химических соединений, в том числе отходов производства, для культивирования микроорганизмов;

- высокой интенсивностью синтеза белков;

- относительно несложной технологией культивирования микроорганизмов, которое можно осуществлять круглосуточно и во все сезоны года;

- относительно высоким содержанием белка и витаминов, а также углеводов, липидов и препаратов на основе микробов;

- повышенным содержанием незаменимых аминокислот по сравнению с растительными белками (табл. 1.1);

- возможностью направленного генетического влияния на химический состав микроорганизмов в целях совершенствования белковой и витаминной ценности продукта.

Использование белка микробного происхождения для изготовления пищевых продуктов позволяет экономить высокоценные животные и растительные белки, а также повышать биологическую ценность готового продукта.

Для промышленного производства пищевых продуктов и их использования на основе микроорганизмов необходимы тщательные медико-биологические исследования. Пищевые продукты, получаемые с добавлением микробных препаратов, должны пройти всестороннюю проверку для выявления канцерогенного, мутагенного, эмбриотропного действия на организм человека и животных. Токсикологические исследования, усвояемость продуктов микробного синтеза — основные критерии целесообразности технологии их производства.

В настоящее время мировой дефицит белка составляет около 15 млн т. Наиболее перспективен микробиологический синтез, что следует из представленных ниже данных. Если для крупного рогатого скота требуется 5 лет для удвоения белковой массы, для свиней — 4 мес, для цыплят — 1 мес, то для бактерий и дрожжей — 1—6 ч. Мировое производство пищевых белковых продуктов за счет микробного синтеза составляет более 15 тыс. т в год.

В качестве источников кормового белка чаще используют различные виды дрожжей и бактерий, микроскопические грибы, одноклеточные водоросли, белковые коагуляты травянистых растений.

Рис. 1.1. Перспективные направления биотехнологии в снабжении человечества продовольствием

Таблица 1.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов (в граммах на 100 г белка)

| Аминокислота | Микроорганизмы | ||||

| дрожжи | водоросли | бактерии | грибы | актиномицеты | |

| Валин | 5-7 | 5-7 | 4-6 | 5-7 | 5,5 |

| Лейцин | 6-9 | 6-10 | 5-11 | 6-9 | 7,7 |

| Изолейцин | 4-6 | 4-7 | 5-7 | 3-6 | 5,3 |

| Треонин | 4-6 | 3-6 | 4-5 | 3-6 | 4 |

| Метионин | 1-3 | 1,5-2,5 | 2-3 | 2,5 | 1,3 |

| Лизин | 6-8 | 5-10 | 6-7 | 3-7 | 6,4 |

| Фенилаланин | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 3-6 | 5 |

| Триптофан | 1-1,5 | до 2 | 1,5 | 1,5-2 | 1,4 |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ И БАКТЕРИЙ

Дрожжевые клетки в качестве источника углерода для роста способны использовать неразветвленные углеводороды с числом от 10 до 30 углеродных атомов в молекуле. В основном они представлены жидкими фракциями углеводородов нефти с температурой кипения 200 — 320 °С. Эти фракции углеводородов нефти могут быть получены низкотемпературной кристаллизацией, карбомидной депарафинизацией и адсорбцией на молекулярных ситах (цеолитах). В России первый завод по производству кормовых дрожжей из жидких парафинов нефти вступил в действие в 1971 г. В нашей стране и других странах СНГ из н-парафинов нефти производят большое количество кормовых дрожжей (свыше 1 млн т). При выращивании дрожжей на н-парафинах нефти в приготовленную из них питательную среду добавляют макро- и микроэлементы, необходимые витамины и аминокислоты. Высушенная дрожжевая масса гранулируется и используется как белково-витаминный концентрат (БВК), содержащий до 50 — 60% белковых веществ, для кормления сельскохозяйственных животных.

Хорошим субстратом для выращивания кормовых дрожжей является молочная сыворотка — производственный отход при переработке молока. В 1 т молочной сыворотки содержится около 10 кг белка и 50 кг лактозы. Разработана эффективная технология выделения из молочной сыворотки белков методом ультрафильтрации низкомолекулярных веществ через мембраны. Эти белки используют для приготовления сухого обезжиренного молока. Жидкие отходы, остающиеся после отделения белков (пермеат), могут быть переработаны путем культивирования дрожжей в обогащенные белками кормовые продукты.

В качестве источников углерода дрожжевые клетки могут использовать и низшие спирты — метанол и этанол, получаемые в биотехнологии из природного газа или растительных отходов. Дрожжевая масса, полученная после культивирования дрожжей на спиртах, содержит больше белков (56 — 62 % от сухой массы) и меньше вредных примесей, чем кормовые дрожжи, выращенные на н-парафинах нефти, такие, как производные бензола, D-аминокислоты, аномальные липиды, токсины и канцерогенные вещества. Кроме того, кормовые дрожжи имеют повышенное содержание нуклеиновых кислот — 3 — 6% от сухой массы, которые в этой концентрации вредно воздействуют на организм животных. В результате их гидролиза образуется много пуриновых оснований, превращающихся затем в мочевую кислоту и ее соли, которые могут быть причиной мочекаменной болезни, остеохондроза и других заболеваний. Тем не менее кормовые дрожжи хорошо усваиваются и перевариваются в организме животных, а по содержанию таких аминокислот, как лизин, треонин, валин и лейцин, значительно превышают многие растительные белки. Вместе с тем белки дрожжей частично не сбалансированы по метионину, в них мало цистеина и селенцистеина. Оптимальная норма добавления Дрожжевой массы в корм сельскохозяйственных животных обычно составляет не более 5 —10 % от сухого вещества.

Наряду с технологией использования дрожжевых белков в качестве кормовой добавки в рационы сельскохозяйственных животных разработаны технологии получения из них пищевых белков. В некоторых странах пивные и пищевые дрожжи (Saccharomyces cerevisiae, Candida arborea, С. utilis) широко используют в качестве белковых добавок к различным пищевым продуктам. Дрожжевой белок позволяет повысить питательную и витаминную ценность пищевых продуктов, улучшить их вкус и аромат. Так, разработана рецептура приготовления сосисок из мяса индейки с добавлением 25 % белка, дрожжевого хлеба и лапши с частичной заменой муки — до 5 % (США). В результате ферментации дрожжевыми клетками глюкозы, получаемой из кукурузного крахмала, синтезирован белковый продукт мукопротеин, используемый при производстве колбас в качестве замены основного сырья (Великобритания).

Очень полезными продуктами являются ацидофильно-дрожжевое молоко и творог, сделанный из него. Технология получения творога включает следующие этапы. В цельное молоко с 2 % сахара вносят 3 % суточной культуры дрожжей и выдерживают 14— 17 ч при температуре 32—33 °С. Полученную закваску добавляют в молоко и выдерживают до свертывания при температуре 33 °С еще 5 —6 ч. Такой творог богат витаминами В1, В2, С и др. Представители 14 видов дрожжей рода Candida утилизируют молочную сыворотку для получения биомассы, богатой витаминами и белком. Способность некоторых видов дрожжей (Rhodotorula glutimis) продуцировать каротиноиды нашла применение в производстве пищевых красителей.

Колбасные изделия с добавлением микропротеина рекомендованы больным, страдающим диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Сначала разрушают стенки дрожжевых клеток путем механической, щелочной, кислотной или ферментативной обработки с последующей экстракцией гомогенной дрожжевой массы подходящим органическим растворителем. После такой очистки от органических и минеральных примесей дрожжевой продукт обрабатывают щелочным раствором для растворения белков. Далее белковый раствор, отделенный центрифугированием от оставшейся массы дрожжей, подвергают диализу. Очищенные от низкомолекулярных примесей белки осаждают, высушивают и используют в качестве белковых добавок в различные пищевые продукты: сосиски, паштеты, мясные и кондитерские начинки. Белки дрожжей применяют также при получении искусственного мяса. Для этого их нагревают с последующим быстрым охлаждением или продавливанием белковой пасты через отверстия малого диаметра. В белковую пасту добавляют полисахариды и другие компоненты.

К числу бактерий с высокой интенсивностью синтеза белков следует отнести и водородокисляющие бактерии, способные накапливать в клетках до 80% сырого белка (в расчете на сухую массу). Для их культивирования в составе газовой среды обычно содержится 70 — 80 % водорода, 20—30 % кислорода и 3 — 5 % С02. Производство кормового белка на основе использования водоро- докисляющих бактерий может быть организовано вблизи химических предприятий.

Кормовой белок бактериального происхождения добавляют в комбикорма в количестве 2,5 — 7,5% от белка рациона сельскохозяйственных животных, а при кормлении взрослых свиней — до 15 %.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ И МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ

Для получения кормового белка используют одноклеточные водоросли Chlorella и Scenedesmus, синезеленые водоросли из рода Spirulina, способные синтезировать белки из диоксида углерода, воды и минеральных веществ за счет энергии солнечного света. Водоросли для своего развития нуждаются в определенных режимах освещения и температуры и в больших объемах воды. Обычно их выращивают в естественных условиях южных регионов в бассейнах открытого типа. Водоросли хлорелла и сценедесмус нуждаются в нейтральной среде, их клетки имеют довольно плотную целлюлозную стенку, вследствие чего они хуже перевариваются в организме животных, чем спирулина, которую выращивают в щелочных озерах (рН 10 — 11). При выращивании водорослей в культиваторах открытого типа с 1 га водной поверхности можно получать до 70 т сухой биомассы в год, что превышает выход биомассы при возделывании пшеницы, риса, сои, кукурузы.

Содержание белков в клетках Clorella и Scenedesmus составляет около 55 % (в расчете на сухую массу), а в клетках Spirulina — 65 %. Белки водорослей хорошо сбалансированы по содержанию незаменимых аминокислот, за исключением метионина. В клетках водорослей, кроме того, синтезируется довольно много полиненасыщенных жирных кислот и (3-каротина (до 150 мг%).

Белковая масса из клеток водорослей поступает в производство в виде суспензии, сухого порошка или пастообразного препарата. Процесс отделения клеток водорослей от массы воды чрезвычайно трудоемкий. Суточная норма суспензии хлореллы при кормлении молодняка крупного рогатого скота — 3 — 6 л, взрослых животных — 8—10 л. В связи с тем, что биомасса Spirulina характеризуется высоким содержанием белков (до 70 % сухой массы), хорошо сбалансированных по аминокислотному составу, ее используют для приготовления продуктов питания и кондитерских изделий. Добавление этой водоросли в корм тутового шелкопряда (листья шелковицы) значительно увеличивает выход шелка и его качество.В биомассе многих микроскопических грибов хорошо сбалансированы по аминокислотному составу белки; они включают также витамины и липиды. По своим питательным свойствам белки грибов приближаются к белкам сои и мяса, что позволяет использовать их не только для приготовления кормовых концентратов, но и как добавку в пищу человека. Источником углерода для промышленного выращивания микроскопических грибов служат растительные отходы, содержащие клетчатку, гемицеллюлозы, лигнин, а также торф и навоз. Образцы колбас, выработанные с применением микроскопических грибов, характеризуются высокой степенью перевариваемости белковых веществ in vitro за счет активных пепсина и трипсина. Обычно микробная биомасса добавляется в изделия из рубленого мяса в количестве 5 — 15%. Такой гриб, как Penicillium roqueforti, широко используется при производстве сыров, в частности сыра рокфор; он применяется свыше 100 лет. В Великобритании создан пищевой продукт, основным компонентом которого является белок грибного происхождения (Ftisarium graminearum) — микопротеин на дешевом глюкозном сиропе, полученном путем гидролиза пшеничного или кукурузного крахмала. Микопротеин — это аналог мяса, но по сравнению с белками животного происхождения лучшего качества по содержанию белка (44 %), минеральных веществ, витаминов и липидов. Хорошая перевариваемость грибной белковой массы в организме животных, а также низкий уровень содержания нуклеиновых кислот позволяют использовать ее в качестве кормовой добавки в большей концентрации, чем кормовые дрожжи. При кормлении взрослых животных возможна замена в корме 50 % растительного белка на грибной.

В зависимости от способа подготовки растительного сырья для культивирования микроскопических грибов применяют и соответствующие технологии их выращивания. Более высокий коэффициент использования сырья достигается при выращивании грибов на гидролизатах растительных отходов и жидких отходах деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности по сравнению с их культивированием на твердой питательной среде. Содержание белков в грибной массе при использовании метода глубинного культивирования составляет 50 —60 % от сухой массы. Для более полного использования сырья практикуется совместное культивирование грибов и бактерий.

Нефть – это маслянистая жидкость от желтого или светло-бурого до черного цвета с характерным неприятным запахом. Нефть легче воды и не растворима в ней. Она встречается во многих местах земного шара, пропитывая пористые горные породы на различной глубине.

У нефти есть удивительная способность – образовывать на поверхности воды тончайшие пленки: чтобы покрыть микронной пленкой 1 км 2 требуется всего 10 л нефти.

Большой вред приносит загрязнение нефтью и нефтепродуктами водоемов.

Состав

Нефть – смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов (всего более 100 различных соединений). Кроме углеводородов в нефти еще содержатся в небольшом количестве органические соединения, содержащие O, N, S и др. Имеются также высокомолекулярные соединения в виде смол и асфальтовых веществ.

Состав нефти еще зависит от месторождения. Но все они обычно содержат три вида углеводородов:

парафины, в основном нормального соединения,

По мнению большинства ученых, нефть представляет собой геохимически измененные остатки некогда населявших земной шар растений и животных. Эта теория органического происхождения нефти подкрепляется тем, что в нефти содержатся некоторые азотистые вещества – продукты распада веществ, присутствующих в тканях растений.

Есть и теории о неорганическом происхождении нефти : образовании ее в результате действия воды в толщах земного шара на раскаленные карбиды металлов (соединения металлов с углеродом) с последующим изменением получающихся углеводородов под влиянием высокой температуры, высокого давления, воздействия металлов, воздуха, водорода и др.

При добыче из нефтеносных пластов, залегающих в земной коре иногда на глубине нескольких километров, нефть либо выходит на поверхность под давлением находящихся на нем газов, либо выкачивается насосами.

Нефтяная отрасль промышленности сегодня – это крупный народно-хозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим законам.

Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны?

сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей;

источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно-печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт);

сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

Нефть – наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 48,3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов.

Из нефти вырабатывают реактивное топливо

На предприятиях нефтяной отрасли промышленности и обслуживающих ее отраслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере науки и научного обслуживания – около 20 тыс. человек. За последние десятилетия в структуре топливной отрасли промышленности произошли коренные изменения, связанные с уменьшением доли угольной отрасли промышленности и ростом отраслей по добыче и переработке нефти и газа. Если в 1940 г. они составляли 20,5%, то в 1984 г. – 75,3% от суммарной добычи минерального топлива. Теперь на первый план выдвигается природный газ и уголь открытой добычи. Потребление нефти для энергетических целей будет сокращено, напротив, расширится ее использование в качестве химического сырья. В настоящее время в структуре топливно-энергетического баланса на нефть и газ приходится 74%, при этом доля нефти сокращается, а доля газа растет и составляет примерно 41%. Доля угля 20%, оставшиеся 6% приходятся на электроэнергию.

Первичная переработка нефти

Переработку нефти впервые начали братья Дубинины на Кавказе.

Первичная переработка нефти заключается в ее перегонке.

Перегонку производят на нефтеперерабатывающих заводах после отделения нефтяных газов.

Нефть нагревают в трубчатой печи до 350 С, образовавшиеся пары вводят в ректификационную колонну снизу.

Ректификационная колонна имеет горизонтальные перегородки с отверстиями - тарелки .

Схема переработки нефти методом ректификации

Из нефти выделяют разнообразные продукты, имеющие большое практическое значение. Сначала из нее удаляют растворенные газообразные углеводороды (преимущественно метан). После отгонки летучих углеводородов нефть нагревают. Первыми переходят в парообразное состояние и отгоняются углеводороды с небольшим числом атомов углерода в молекуле, имеющие относительно низкую температуру кипения. С повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с более высокой температурой кипения. Таким образом, можно собрать отдельные смеси (фракции) нефти. Чаще всего при такой перегонке получают четыре летучие фракции, которые затем подвергаются дальнейшему разделению.

Основные фракции переработки нефти методом ректификации

Газолиновая фракция , собираемая от 40 до 200 °С, содержит углеводороды от С 5 Н 12 до С 11 Н 24 . При дальнейшей перегонке выделенной фракции получают газолин ( t кип = 40–70 °С), бензин ( t кип = 70–120 °С) – авиационный, автомобильный и т.д.

Лигроиновая фракция , собираемая в пределах от 150 до 250 °С, содержит углеводороды от С 8 Н 18 до С 14 Н 30 . Лигроин применяется как горючее для тракторов. Большие количества лигроина перерабатывают в бензин.

Керосиновая фракция включает углеводороды от С 12 Н 26 до С 18 Н 38 с температурой кипения от 180 до 300 °С. Керосин после очистки используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и ракет.

Газойлевая фракция ( t кип. >275°С), по-другому называется дизельным топливом .

М азут – о статок после перегонки нефти – содержит углеводороды с большим числом атомов углерода (до многих десятков) в молекуле.

Мазут также разделяют на фракции перегонкой под уменьшенным давлением, чтобы избежать разложения.

В результате получают:

Соляровые масла (дизельное топливо).

Смазочные масла (автотракторные, авиационные, индустриальные и др.).

Вазелин (технический вазелин применяется для смазки металлических изделий с целью предохранения их от коррозии, очищенный вазелин используется как основа для косметических средств и в медицине).

Из некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек, свечей и др.).

После отгонки летучих компонентов из мазута остается гудрон . Его широко применяют в дорожном строительстве. Кроме переработки на смазочные масла мазут также используют в качестве жидкого топлива в котельных установках.

Продукты переработки нефти

РИФОРМИНГ

(вторичная переработка нефти)

Бензина, получаемого при перегонке нефти, не хватает для покрытия всех нужд. В лучшем случае из нефти удается получить до 20% бензина, остальное – высококипящие продукты.

В связи с этим перед химией стала задача найти способы получения бензина в большом количестве. Удобный путь был найден с помощью, созданной А.М. Бутлеровым теории строения органических соединений. Высококипящие продукты разгонки нефти непригодны для употребления в качестве моторного топлива. Их высокая температура кипения обусловлена тем, что молекулы таких углеводородов представляют собой слишком длинные цепи. Если расщепить крупные молекулы, содержащие до 18 углеродных атомов, получаются низкокипящие продукты типа бензина.

Основным способом переработки нефтяных фракций являются различные виды крекинга. Впервые (1871–1878) крекинг нефти был осуществлен в лабораторном и полупромышленном масштабе сотрудником Петербургского технологического института А.А. Летним. Первый патент на установку для крекинга заявлен Шуховым в 1891 г. В промышленности крекинг получил распространение с 1920-х гг.

Крекинг – это термическое разложение углеводородов и других составных частей нефти. Чем выше температура, тем больше скорость крекинга и больше выход газов и ароматических углеводородов.

Крекинг нефтяных фракций кроме жидких продуктов дает первостепенно важное сырье – газы, содержащие непредельные углеводороды (олефины).

Различают следующие основные виды крекинга:

жидкофазный (20–60 атм, 430–550 °С), дает непредельный и насыщенный бензины, выход бензина порядка 50%, газов 10%;

парофазный (обычное или пониженное давление, 600 °С), дает непредельно-ароматический бензин, выход меньше, чем при жидкофазном крекинге, образуется большое количество газов;

пиролиз нефти – разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре (обычное или пониженное давление, 650–700 °С), дает смесь ароматических углеводородов (пиробензол), выход порядка 15%, более половины сырья превращается в газы;

деструктивное гидрирование (давление водорода 200–250 атм, 300–400 °С в присутствии катализаторов – железа, никеля, вольфрама и др.), дает предельный бензин с выходом до 90%;

каталитический крекинг (300–500 °С в присутствии катализаторов – AlCl 3 , алюмосиликатов, МоS 3 , Сr 2 О 3 и др.), дает газообразные продукты и высокосортный бензин с преобладанием ароматических и предельных углеводородов изостроения.

каталитический риформинг – превращение низкосортных бензинов в высокосортные высокооктановые бензины или ароматические углеводороды.

Нефть – это маслянистая жидкость от желтого или светло-бурого до черного цвета с характерным неприятным запахом. Нефть легче воды и не растворима в ней. Она встречается во многих местах земного шара, пропитывая пористые горные породы на различной глубине.

У нефти есть удивительная способность – образовывать на поверхности воды тончайшие пленки: чтобы покрыть микронной пленкой 1 км 2 требуется всего 10 л нефти.

Большой вред приносит загрязнение нефтью и нефтепродуктами водоемов.

Состав нефти

Нефть – смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов. Кроме углеводородов в нефти еще содержатся в небольшом количестве органические соединения, содержащие O, N, S и др. Имеются также высокомолекулярные соединения в виде смол и асфальтовых веществ.

(всего более 100 различных соединений)

Состав нефти еще зависит от месторождения. Но все они обычно содержат три вида углеводородов:

- парафины, в основном нормального соединения

- циклопарафины

- ароматические углеводороды

По мнению большинства ученых, нефть представляет собой геохимически измененные остатки некогда населявших земной шар растений и животных. Эта теория органического происхождения нефти подкрепляется тем, что в нефти содержатся некоторые азотистые вещества – продукты распада веществ, присутствующих в тканях растений.

Есть и теории о неорганическом происхождении нефти: образовании ее в результате действия воды в толщах земного шара на раскаленные карбиды металлов (соединения металлов с углеродом) с последующим изменением получающихся углеводородов под влиянием высокой температуры, высокого давления, воздействия металлов, воздуха, водорода и др.

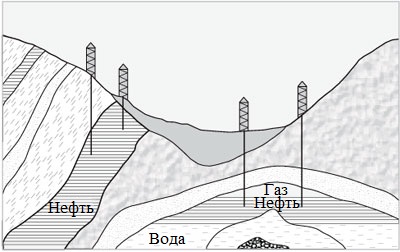

При добыче из нефтеносных пластов, залегающих в земной коре иногда на глубине нескольких километров, нефть либо выходит на поверхность под давлением находящихся на нем газов, либо выкачивается насосами.

Геологический разрез нефтеносной местности

Нефтяная отрасль промышленности сегодня – это крупный народно-хозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим законам. Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны?

Нефть – это сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно-печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт); сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

Нефть – наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики. Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 48,3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов.

На предприятиях нефтяной отрасли промышленности и обслуживающих ее отраслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере науки и научного обслуживания – около 20 тыс. человек.

За последние десятилетия в структуре топливной отрасли промышленности произошли коренные изменения, связанные с уменьшением доли угольной отрасли промышленности и ростом отраслей по добыче и переработке нефти и газа. Если в 1940 г. они составляли 20,5%, то в 1984 г. – 75,3% от суммарной добычи минерального топлива. Теперь на первый план выдвигается природный газ и уголь открытой добычи.

Потребление нефти для энергетических целей будет сокращено, напротив, расширится ее использование в качестве химического сырья. В настоящее время в структуре топливно-энергетического баланса на нефть и газ приходится 74%, при этом доля нефти сокращается, а доля газа растет и составляет примерно 41%. Доля угля 20%, оставшиеся 6% приходятся на электроэнергию.

К сожалению, сегодня более 90 % добытых нефти и газа сжигаются в промышленных топках и двигателях машин. Между тем, они являются ценным сырьем для переработки.

В настоящее время из нефти производят не только топлива(бензин, керосин, дизтопливо), но также масла и смазки,столь необходимые любому механизму.

Трудно представить себе жизнь без разнообразных предметов одежды из синтетических волокон,основой для производства которых служит нефть. Синтетические тканишироко используются как электроизоляционный и облицовочный материал в автомобилях, железнодорожных вагонах, морских и речных судах.

Из нефти получают также самые различные моющие вещества, спирты, гербициды, взрывчатые вещества, медицинские препараты, серную кислоту и многое другое.

Углеводородные газы также являются сырьем для производства широкой гаммы продуктов. Из метана, например, сначала получают метаноли далее - формальдегид,используемый для производства пластмасс, обработки семян, дезинфекции. Из метана же получают хлороформ,используемый в медицине, и четыреххлористый углерод,применяемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Современная нефтехимия начинается с этилена. Самый известный продукт его'переработки - полиэтилен,впервые полученный в 1933 г. Кроме того, из этилена вырабатывают уксусную кислоту, эти-ленгликоль(спирт, применяемый, в частности, для осушки газов), поливинилхлорид(полимер, используемый для изготовления изоляционных материалов) и др. Раньше этилен получали при переработке нефти. Так, из 1 тонны легкого бензина выход этилена составлял около 300 кг, а из 1 тонны вакуумного газойля - 180 кг. Значительно большее количество этилена получают из углеводородных газов. Из 1 тонны этана выход этилена составляет до 800 кг, а из 1 тонны пропана - 420 кг. В настоящее время в США, Канаде и ряде других стран действует значительное количество мобильных установок, перерабатывающих углеводородные газы непосредственно на промысле.

Из этанаполучают этиловый(винный) спирт,являющийся исходным сырьем для получения многих других продуктов. Сероводород- сырье для извлечения серы,из которой затем вырабатывают серную кислоту.

Еще одно направление переработки нефти и газа - это получение на их основе белковой биомассы.Делают это специально подобранные микроорганизмы. Получаемые белки безвредны для животных, а также для человека, употребляющего мясо этих животных. В нашей стране имеется ряд заводов, производящих синтетический белок из нефти в промышленных масштабах.

Значение нефтяной промышленности в народном хозяйстве Российской Федерации. Топливный баланс страны, его структуры, удельный вес нефти в нем.

Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям.

Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны?

Это:

сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей;

источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина,

дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно - печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт);

сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

Нефть - наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

В настоящее время нефтяная промышленность Российской Федерации занимает 3 место в мире. В 1993 году было добыто 350 млн. т нефти с газовым конденсатом. По уровню добычи мы уступаем только Саудовской Аравии и США.

Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 48, 3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов.

На предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере науки и научного обслуживания - около 20 тыс. человек.

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) это соотношение между

добычей, производством и потреблением топливно-энергетических ресурсов. Все виды топлива и энергии при расчете структуры ТЭБа переводятся в условные единицы - тонны условного топлива - с помощью показателя их теплотворной способности и условных коэффициентов.

За последние десятилетия в структуре топливной промышленности произошли коренные изменения, связанные с уменьшением доли угольной промышленности и ростом отраслей по добыче и переработке нефти и газа. Если в 1940 г. они составляли 20, 5%, то в 1984г - 75, 3% суммарной добычи минерального топлива. Теперь на первый план выдвигается природный газ и уголь открытой добычи. Потребление нефти для энергетических целей будет сокращено, напротив, расширится ее использование в качестве химического сырья. В настоящее время в структуре ТЭБа на нефть и газ приходится 74%, при этом доля нефти сокращается, а доля газа растет и составляет примерно 41%. Доля угля 20%, оставшиеся 6% приходятся электроэнергию.

В 1987г. добыча нефти с газовым конденсатом в Российской Федерации составила 569, 5 млн. т или 91% общей добычи бывшего СССР. За более чем 100 летнюю историю развития нефтяной промышленности России было добыто почти 13 млрд. т нефти и около 40% этой добычи получено за последние 10 лет.

Однако в последнее время происходит интенсивное снижение добычи нефти. С 1988 по 1993г. годовая добыча уменьшилась более чем на 210 млн. т. Отрасль находится в состоянии глубокого кризиса. Это обусловлено целым комплексом факторов, совпадение которых во времени усилило их негативный эффект.

Высокопродуктивные запасы крупных месторождений в значительной мере выработаны и по крупным залежам происходит интенсивное снижение объемов добычи нефти. Практически весь фонд нефтяных скважин переведен с фонтанного на механизированный способ добычи. Начался массовый ввод в разработку мелких, низкопродуктивных месторождений. Указанные факторы вызвали резкий рост потребностей отрасли в материальных и финансовых ресурсах для своего освоения, выделение которых в условиях экономического и политического кризиса СССР и России было сокращено.

Особенно негативное влияние оказало разрушение экономических связей с Азербайджаном и Украиной, на территории которых находилось большинство заводов бывшего СССР по производству нефтепромыслового оборудования и труб нефтяного сортамента.

Читайте также: