Творчество симона ушакова реферат

Обновлено: 28.06.2024

Пример готовой курсовой работы по предмету: Искусство

Введение

1.Эстетические взгляды Симона Ушакова в контексте идейных исканий эпохи

2. Творческая практика Симона Ушакова

2.1. Творческий метод Симона Ушакова

2.1.2 Видовое и жанровое разнообразие творчества Симона Ушакова

Выдержка из текста

- определить круг древнерусских памятников данного периода согласно письменного памятника «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине

1. века и в конце

1. века; — выявить атрибуты внутреннего убранства монастырей и храмов Руси и Украины

1. века согласно письменного памятника «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине

- определить круг древнерусских памятников данного периода согласно письменного памятника «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине

1. века и в конце

1. века; — выявить атрибуты внутреннего убранства монастырей и храмов Руси и Украины

1. века согласно письменного памятника «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине

Велико патриотическое и историческое значение творчества К.Главная цель работы – рассмотреть особенности творчества К. Рассмотреть особенности творчества К.

Фольклор нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания ребенка. Родная речь и фольклор должны присутствовать в воспитании маленьких детей вплоть до их подросткового и юношеского возраста. Только в этом случае ребенок вырастает здоровым нравственно.

Список источников информации

1.Ананьева Т.А. Симон Ушаков.- Л. Аврора, 1971

2.Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи. Т. 2. – М.,1963

3.Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи.-М.:Конец века, 1993

4.Бекенева Н. Симон Ушаков.- М.:Искусство, 1979 .

5.Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. -М. :Искусство, 1984.

6.Грабарь И. Э. Симон Ушаков и его школа // История русского искусства. Т. 6.- М., 1914

7.Данилова И.Е., Мнева Н.Е. Живопись XVII века // История русского искусства. Т. IV. – М., 1959

8.Древнерусское искусство: XVII век.- М.:Наука, 1964.

9.Еремина Т.С. Царский изографю- М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002

10.Зотов А.И. Русское искусство:исторический очерк.-М:Изд-во Академии художеств СССр, 1963

11.История русского искусства/под ред А.Л. Кагановича.-М. Академия художеств, 1961

12.Кондаков Н.П. Иконография Богоматери в 2-х тт..-СПб. 1914-1915 .-

13.Леонова Симон Ушаков.-М. Искусство, 1965

14.Любимов Л. Искусство древней руси.-М.:Просвещение, 1981

15.Нечаев В.Н Симон Ушаков//Изобразительное искусство.-Л., 1927.-С.113-146

16.Овчинникова Е. С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Древнерусское искусство: XVII век.- М.:Искусство, 1964.- С. 43– 44.

17.Ровинский Д. А. Обозрение иконописи в России по XVII в. -СПб., 1903

18.Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. Кочетков И. А.- М., 2003.

19.Смирнова Э. С. Симон Ушаков: византинизм и европейские импульсы // Русское искусство между Западом и Востоком. М., 1997. С. 104.

20.Сычев Н.П. Новое произведение Симона Ушакова в Государственном Русском музее//Мастер. по русскому искусству.-Л., 1929

21.Тренев Д. К. Памятники древнерусского искусства церкви Грузинской Божьей Матери в Москве. – М., 1903

22.Ушаков С. Слово к люботщательному иконного писания // Мастера искусства об искусстве Т. 6. -М., 1969.

23.Филимонов Г. Симон Ушаков и современная ему эпоха русской иконописи // Сборник на 1873 год Общества древнерусского искусства. -М., 1873.

24.Черная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. – М., 1999.

С именем С. Ф. Ушакова в истории древнерусской иконописи принято связывать представление о последнем периоде искусства Московской Руси. И его творчество, и сама его личность типичны для эпохи коренных изменений, происходивших во второй половине XVII в. Четко обозначившаяся ломка средневекового мировоззрения приводит к серьезным переменам в понимании и трактовке иконописного образа.

Особенно отчетливо эти новшества выразились в деятельности мастеров Оружейной палаты Московского Кремля. Здесь выполняется огромный объем работ, начиная от росписи храмов и жилых помещений Кремля и кончая украшением знамен, карет, различных бытовых предметов. В Оружейной палате более двадцати лет трудился Симон Ушаков.

Его работоспособность и энергия поразительны. Он расписывает стены храмов, пишет иконы и миниатюры, чертит карты, делает рисунки для знамен, монет, украшений на ружьях, гравюр и сам гравирует. Много пишет по заказам для храмов Москвы, Новгорода, Твери, Ростова, для Троице-Сергиева монастыря. Ушаков возглавляет иконописную мастерскую и оставляет множество учеников и последователей, среди которых особую известность получили Тихон Филатьев и Кирилл Уланов. Вслед за учителем они пытаются найти новые формы для создания иконописного образа.

Свой новый взгляд на задачи иконописи Ушаков формулирует в написанном им не позднее 1667 г. "Слове к люботщательному иконного писания", где восхищается свойствами зеркала, способного в точности воспроизводить окружающий мир, и желает уподобить ему живописный образ. Следуя этому стремлению, он пытается с помощью многослойных плавей (мелких, едва заметных мазков, дающих плавный переход одного тона в другой) применять светотеневую моделировку в трактовке ликов.

Он часто пишет изображения Спаса и Богоматери, демонстрируя свое умение мягко моделировать лицо и шею, подчеркнуть округлость подбородка, припухлость губ. В иконе "Богоматерь Владимирская (Древо Московского государства)", написанной в 1668 г., он изображает царя Алексея Михайловича, пытаясь передать его портретные черты. Известно, что Ушаков писал парсуны. В изображении интерьера или пейзажа на иконах он иногда использует принципы линейной перспективы.

В качестве образца для фонов икон художник порой пользуется западноевропейской гравюрой. Так, в архитектурном пейзаже иконы "Троица" (1671) он повторил изображение с гравюры, исполненной по картине итальянского живописца XVI в. Паоло Веронезе "Пир у Симона-фарисея". Что же касается понимания иконописного образа в целом, то мастер остается в рамках средневековых представлений. (Двойственный характер, присущий его искусству, находит аналогии в творчестве позднегреческих иконописцев - таких, например, как Эммануил Тзанес.)

1660-е - Создание ряда гравюр на меди на богословские темы.

1666 - Принимает участие в росписи Архангельского собора Московского Кремля.

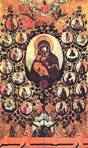

1668 - Икона Владимирской Божией Матери "Насаждение древа государства Российского". Работа в царских иконописных мастерских в Московском Кремле.

Икона "Насаждение древа государства Российского" была написана в 1668 году в правление царя Алексея Михайловичем. Замысел образа - утверждение преемственности правителей на русском престоле от Ивана Калиты и митрополита Петра.

В центре иконы - образ Владимирской Божией Матери - святыни русских князей. Икона увита виноградной лозой, в ветвях которой Ушаков разместил образы русских святых, помогавших молитвой и личным участием мирному объединению русских земель.

Это был едва ли не первый на Руси опыт изображения на иконе простых мирян - царя и его семьи, хотя в Европе уже существовала традиция портретов заказчиков в церковной живописи.

В своих работах Ушаков стремился передать объем предметов, писал лица "одутловаты и округлы", "как в жизни бывает". Это новая по тем временам манера письма вызывала нарекания современников, особенно старообрядцев во главе с протопопом Аввакумом.

В отличие от иконописцев прошлого, Ушаков часто подписывает свои произведения, сообщая дату написания образа и свое имя. Из сохранившихся документов известно, что с 1648 по 1664 г. он работал знаменщиком в Серебряной палате, а с 1664 по 1686 г. - жалованным изографом Оружейной палаты. Сведения о "роде иконописца Симона Федорова сына Ушакова" содержатся в рукописном синодике московской церкви Грузинской Богоматери.

Из дошедшего до наших дней его наследия наиболее известны иконы, хранящиеся ныне в ГТГ и ГРМ. Среди них - повторения прославленных русских святынь: образы Богоматери Владимирской (1652, 1662), Богоматери Донской, Богоматери Киккской (оба 1668) и др.

Известны также его гравюры на меди - "Отечество", "Семь смертных грехов"; гравюры к "Житию Варлаама и Иоасафа", к "Псалтыри Симеона Полоцкого".

Ушаков — художник, учёный, богослов, педагог— был человеком новой эпохи, новым типом мыслителя и творца. Будучи новатором в искусстве, он в то же время понимал ценность старинных традиций русской культуры и тщательно оберегал их. Достаточно вспомнить его роль при росписи

Архангельского собора в 1666 году. Именно в силу названных качеств, отмеченной редкой широты взглядов он смог более тридцати лет стоять во главе русского искусства.

С первых лет самостоятельного творчества определился интерес Ушакова к изображению человеческого лица. Излюбленной темой его становится Спас

Нерукотворный. Изображений Спаса работы Ушакова сохранилось несколько — в собрании Третьяковской галереи, в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в Загорске, в Историческом музее и т. д. Самая ранняя из этих икон относится к 1657 году и хранится в Московской церкви Троицы в

Никитниках. Настойчиво повторяя эту тему, художник стремился избавиться от условных канонов иконописного изображения и добиться телесного цвета лица, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения и почти классической правильности черт. Правда, иконам Спаса работы Ушакова недостаёт одухотворенности русских икон XIV—XV веков, но это в известной мере искупается искренним старанием художника воссоздать на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.

Парсуны[5]

В середине XVII века некоторые парсуны были исполнены иностранными художниками. Предполагают, что кисти голландца Вухтерса принадлежит портрет патриарха Никона с клиром. Парсуны стольника В. Люткина, Л. Нарышкина конца XVII века уже можно назвать портретами.

Фресковая живопись[6]

Фресковая живопись XVII века с большой оговоркой может быть названа монументальной. Расписывали много, но иначе, чем раньше. Изображения измельчены, с большим трудом читаются на расстоянии. Во фресковых циклах XVII столетия отсутствует тектоника. Фрески покрывают стены, столбы, наличники одним сплошным узором, в котором жанровые сценки переплетаются с затейливыми орнаментами. Орнамент покрывает архитектуру, фигуры людей, их костюмы, из орнаментальных ритмов вырастают пейзажные фоны. Декоративизм — одна из отличительных особенностей фресковой росписи XVII столетия. Вторая особенность — праздничность и постоянный интерес к человеку в его повседневной жизни, акцент в сюжетах Священного Писания на красоте природы, труда человека, то есть жизни во всем её многообразии. Ильина Т.В. не называет это качество живописи XVII века бытовизмом, как это часто звучит в работах по искусству XVII века. Не протокольная унылая фиксация мелочей быта, а подлинная стихия праздника, постоянная победа над обыденностью — вот что такое стенописи XVII века. Ярославские фрески артели Гурия Никитина и Силы Савина или Дмитрия Григорьева (Плеханова) — самый яркий тому пример.

В XVII веке Ярославль, богатый волжский город, становится одним из интереснейших центров не только бурной общественной, но и художественной жизни. Купцы и богатые посадские люди строят и расписывают церкви.

Так, в одной из фресок, изображающих чудесное исцеление святым отрока, сцена самого чуда отодвинута к самому краю композиции. Главное место занимает изображение жатвы. Представлено желтое хлебное поле, на котором жнецы в ярких рубахах сильными, размашистыми движениями жнут и вяжут в снопы рожь. Вдали на горизонте, как бы на фоне синего неба, вырисовываются тёмно-зелёные силуэты деревьев, одиноко стоящих среди ржаного поля. Побочный, бытовой эпизод, который в соответствующей гравюре Библии Пискатора представлял собой небольшую сцену в глубине композиции, превратился у художника в главную тему фрески.

Гравюры Библии Пискатора лежат в основе многих фресок ярославских храмов. Видимо, они привлекали русских художников светским характером своих изображений. Но каждый раз они подвергались сильной переделке, изменявшей не только смысл изображённого, но и самые художественные приёмы. Перспективные изображения гравюр русские художники развёртывали на плоскости, придавая фреске сходство с пёстрым декоративным ковром с равномерно разбросанными яркими пятнами.

В росписи галерей и паперти Ильинской церкви можно обнаружить много фантастических, сказочных мотивов. Здесь развиты темы ветхозаветные и эсхатологические, в изображении которых исполнявшие их мастера, менее связанные священным назначением храма, обнаруживают неистощимую находчивость. Особенно занимательно рассказана история сотворения мира и первых людей.

Фрески Ильинского храма покрывают стены сплошным многоцветным ковром. В стремлении к декоративности художники зачастую сплетают контуры фигур в один замысловатый узор; увлечённые орнаментом, они не только включают его в сюжетную композицию, но и создают целые орнаментальные панно.

К фрескам Ильинской церкви очень близки не только по времени, но и по темам и характеру исполнения росписи храма Иоанна Златоуста в Коровниках.

Кроме этих двух циклов в Ярославле в конце XVII века был создан ещё целый ряд менее значительных росписей. К 1691 году относятся фрески церкви Николы Мокрого. Наиболее интересны в них апокалипсические сцены. Гораздо ниже по своим художественным качествам относящаяся к 1696—1700 годам роспись церкви Богоявления. Роспись Фёдоровской церкви конца XVII века во многом близка ильинским фрескам.

Одновременно с ярославскими возникает ряд значительных фресковых циклов в других городах средней России. Цикл росписей в Воскресенском соборе в Романове-Борисоглебске (ныне город Тутаев) относится к 1680 году; 1685 годом датируются фрески собора Ипатьевского монастыря в Костроме. В 1686—1688 годах создается роспись Софийского собора в Вологде. При отдельных удачах эти фрески в целом значительно уступают ярославским.

С ярославскими фресками могут выдержать сравнение только росписи храмов Ростова, ставшего в конце XVII века крупным художественным центром. Все три церкви Ростовского Кремля — Спаса на сенях, Воскресения и Иоанна Богослова — были расписаны по повелению ростовского митрополита Ионы Сысоевича в 1675 —1680 годах.

Несколько архаичнее остальных роспись храма Иоанна Богослова. Фрески паперти этой церкви, посвященные житию апостола Петра, выдержаны в старых иконописных традициях Дионисия. Внутри храма особенно хороши фрески алтаря, тонко подобранные красочные сочетания, которых образуют замечательное по своему единству декоративное целое.

В ростовских фресках много композиционного мастерства и подлинного колоризма. Однако по самому содержанию своему эта живопись несравненно архаичнее живописи ярославских храмов с её чертами новаторства.

Светские же росписи больше известны нам только по свидетельствам современников, например, роспись Коломенского дворца, сказочная, как и его облик, это и дошедшая до нас роспись Грановитой палаты, исполненная Симоном Ушаковым совместно с дьяком Клементьевым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного реферата выступал анализ русской живописи XVII века.

Были реализованы следующие задачи:

— рассмотрены школы живописи, сложившиеся в XVII веке;

— проанализирована деятельность Оружейной палаты.

Необходимо отметить, что обострение социальных противоречий вызывало всё более заметную классовую дифференциацию искусства и, в частности, живописи. Определяющую роль начинает играть искусство придворное: росписи дворцовых палат, портреты, изображения родословного древа русских царей и т.д. Главной идеей его было прославление царской власти. Не менее значительно было искусство церковное, проповедовавшее величие церковной иерархии.

Живопись первой половины XVII века в значительной степени освободилась от сложной символики, характерной для XVI века, композиции стали проще и жизненнее; в них развивается повествовательность, правда, ещё несложная и порой даже наивная. Однако иконы и миниатюры этого времени в целом не выходят за пределы старой традиции.

Подъём культуры и искусства начинается только с середины XVII века, когда Россия преодолела последствия шведско-польской интервенции. В эти годы основным художественным центром российского государства стала Оружейная палата, в которой работали как русские, так и иностранные мастера.

Таким образом, при всей противоречивости развития изобразительного искусства XVII века основным содержанием его было зарождение новых форм реализма. Правда, отдельные элементы реалистического восприятия можно видеть уже значительно раньше. Об этом наглядно свидетельствует вся предшествующая история древнерусского искусства. Но лишь в XVII веке более или менее отчётливо формируется представление о том, что задачей живописи является отражение реальной действительности. Благодаря этому небывало расширяется круг сюжетов, в религиозные композиции наряду с бытовыми сценами включается пейзаж, развиваются архитектурные мотивы, делаются попытки передать индивидуальность человека, изобразить нагое тело.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История русского искусства: в 3 т.: Т. 1: Искусство X — первой половины XIX века. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Изобраз. искусство, 1991.

2. Минаев Е.П. Очерки истории культуры отечества (IX-XX вв.). М., 2000.

3. Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII века. М.,

1996.

[1] История русского искусства: в 3 т.: Т. 1: Искусство X — первой половины XIX века. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Изобраз. искусство, 1991. — 508 с.

[2] Минаев Е.П. Очерки истории культуры отечества (IX-XX вв.). М., 2000. — 71-72 с.

[3] История русского искусства: в 3 т.: Т. 1: Искусство X — первой половины XIX века. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Изобраз. искусство, 1991. — 510 с.

[4] Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII века. М.,

1996. – С. 314

Введение

1.Эстетические взгляды Симона Ушакова в контексте идейных исканий эпохи

2. Творческая практика Симона Ушакова

2.1. Творческий метод Симона Ушакова

2.1.1Иконопись

2.1.2 Видовое и жанровое разнообразие творчества Симона Ушакова

Заключение

Библиография

Приложения

Введение

Фрагмент работы для ознакомления

Список литературы

1.Ананьева Т.А. Симон Ушаков.- Л. Аврора, 1971

2.Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи. Т. 2. – М.,1963

3.Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи.-М.:Конец века, 1993

4.Бекенева Н. Симон Ушаков.- М.:Искусство, 1979 .

5.Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. -М. :Искусство, 1984.

6.Грабарь И. Э. Симон Ушаков и его школа // История русского искусства. Т. 6.- М., 1914

7.Данилова И.Е., Мнева Н.Е. Живопись XVII века // История русского искусства. Т. IV. – М., 1959

8.Древнерусское искусство: XVII век.- М.:Наука, 1964.

9.Еремина Т.С. Царский изографю- М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002

10.Зотов А.И. Русское искусство:исторический очерк.-М:Изд-во Академии художеств СССр, 1963

11.История русского искусства/под ред А.Л.Кагановича.-М. Академия художеств, 1961

12.Кондаков Н.П. Иконография Богоматери в2-х тт..-СПб. 1914-1915 .-

13.Леонова Симон Ушаков.-М. Искусство, 1965

14.Любимов Л. Искусство древней руси.-М.:Просвещение, 1981

15.Нечаев В.Н Симон Ушаков//Изобразительное искусство.-Л., 1927.-С.113-146

16.Овчинникова Е. С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Древнерусское искусство: XVII век.- М.:Искусство, 1964.- С. 43–44.

17.Ровинский Д. А. Обозрение иконописи в России по XVII в. -СПб., 1903

18.Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. Кочетков И. А.- М., 2003.

19.Смирнова Э. С. Симон Ушаков: византинизм и европейские импульсы // Русское искусство между Западом и Востоком. М., 1997. С. 104.

20.Сычев Н.П. Новое произведение Симона Ушакова в Государственном Русском музее//Мастер. по русскому искусству.-Л., 1929

21.Тренев Д. К. Памятники древнерусского искусства церкви Грузинской Божьей Матери в Москве. – М., 1903

22.Ушаков С. Слово к люботщательному иконного писания // Мастера искусства об искусстве Т. 6. -М., 1969.

23.Филимонов Г. Симон Ушаков и современная ему эпоха русской иконописи // Сборник на 1873 год Общества древнерусского искусства. -М., 1873.

24.Черная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. – М., 1999.

Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.

* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.

Читайте также: