Славянофилы и западники реферат

Обновлено: 28.06.2024

Они высказали противоположные версии цивилизационной принадлежности России. Одна версия связывала Россию с общей европейской судьбой. Россия - Европа, но только отстала от нее в развитии. За столетия ига европейское лицо россиян существенно изменилось, и только Петр сумел вырвать страну из отсталости и сна, повернуть ее снова на магистральный путь европейской цивилизации. Будущее России - в примере Европы, в заимствовании ее государственного, общественного, технологического опыта. Русские должны по примеру ведущих европейских стран выстраивать свою государственность, развивать парламентаризм, демократические традиции, повышать культуру. Важное место западники отводили вопросу о том, что россиянин, наконец, должен осознать себя как независимую творческую личность, знающую и уважающую свои права.

Славянофилы заняли противоположную позицию. У России - своя судьба, свой путь в истории. Ей не подходят западные порядки и рецепты лечения общественных болезней. Россия - земля не государственная, а общинная, семейная. В ней прежде всего сильны традиции коллективизма, коллективной собственности. Русский народ не претендует на государственную власть, он доверяет ее монарху, который подобен отцу в семье, его слово и воля - живой закон, не подлежащий оформлению в виде конституций и хартий. Важную роль в жизни страны и ее народа играет православная вера.

Именно она и указывает россиянам их истинное предназначение - к истинному нравственному самоусовершенствованию.

Зарождение славянофилов и западников.

Во второй половине 1850-х годов деятели славянофильства сосредоточили свои усилия на подготовке отмены крепостного права. Ю.Самарин, В.Черкасский, А.Кошелев работали в губернских комитетах, Самарин и Черкасский кроме того — в Редакционных комиссиях. В отличие от революционных демократов, славянофилы искренне приветствовали крестьянскую реформу 19 февраля 1861 года.

К середине 60-х годов славянофильский кружок распался, углубились серьезные идейные разногласия среди славянофилов, наступил кризис славянофильской идеологии. К середине 1870-х годов славянофильство изжило себя и перестало существовать как особое направление русского общественного движения.

Помимо самобытной политической доктрины славянофилы оставили огромное духовное наследие: глубокие философские и богословские труды, яркую публицистику, литературно-критические статьи, эпистолярику (более 9000 писем). Русские народные песни, собранные П.В.Киреевским, внесли значительный вклад в фольклористику.

Западники и славянофилы о путях развития России.

И западники, и славянофилы были горячими патриотами, твердо верили в великое будущее своей Родины, резко критиковали николаевскую Россию.

Сходясь в критике российской действительности, западники и славянофилы резко расходились в поисках путей развития страны. Славянофилы, отвергая современную им Россию, с еще большим отвращением смотрели на современную Европу. По их мнению, западный мир изжил себя и будущего не имеет.

Западники в отличии от славянофилов русскую самобытность оценивали как отсталость. С точки зрения западников, Россия, как и большинство других славянских народов, долгое время была как бы вне истории. Главную заслугу Петра I они видели в том, что он ускорил процесс перехода от отсталости к цивилизации. Реформы Петра для западников – начало вхождения России во всемирную историю.

При всех различиях в оценке перспектив развития России западники и славянофилы имели схожие позиции. И те и другие выступали против крепостного права, за освобождение крестьян с землей, за введение в стране политических свобод, ограничение самодержавной власти. Объединяло их также и негативное отношение к революции; они выступали за реформистский путь решения основных социальных вопросов России. В процессе подготовки крестьянской реформы 1861 г. Славянофилы и западники вошли в единый лагерь либерализма. Споры западников и славянофилов имели большое значение для развития общественно-буржуазной идеологии, возникшей в дворянской среде под влиянием кризиса феодально-крепостнической системы хозяйства.

Либеральные идеи западников и славянофилов пустили глубокие корни в русском обществе и оказали серьезное влияние на следующие поколения людей, искавших для России пути будущее. Их идеи продолжают жить и сегодня в спорах о том, чем является Россия – страной, которой уготована мессианская роль центра христианства, третьего Рима, или страной, которая является частью всего человечества, частью Европы, которая является частью всего человечества, частью Европы, которая идет всемирно-исторического развития.

Славянофилы в своей трактовке русской истории исходили из православия как начала всей русской национальной жизни, делали упор на самобытный характер развития России, тогда как западники основывались на идеях европейского Просвещения с его культом разума и прогресса и полагали неизбежным для России те же исторические пути, которыми прошла Западная Европа. При этом следует учитывать, что ни славянофильство, ни западничество не представляли собой какую-то единую шко лу или единое философское направление: их сторонники при держивались разнообразных философских ориентаций.

Лидеры славянофильства - Алексеи Степанович Хомяков (1804—1860), Иван Васильевич Киреевский (1806—1856), Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860), Юрий Федорович Самарин (1819—1876) — выступили с обоснованием самобытного пути развития России.

Заслугой славянофилов является то, что они не захотели больше разыгрывать унизительной роли безродных найденышей, которую навязал России Петр. Они много и плодотворно поработали, чтобы понять идейные основы государственного и культурного творчества русского народа до Петра. Славянофилы поняли, что принципы, на которых опирается европейская культура далеки от идеальных, что Петр I ошибся когда вообразил что подражание Европе — гарантия здорового государственного и культурного строительства. Славянофилы говорили: "Русские — не европейцы, они носители великой самобытной православной культуры, не менее великой, чем европейская, но в силу неблагоприятных условий исторического развития, не достигшей еще такой стадии развития, какую достигла европейская культура.

Заслуги славянофилов, несмотря на романтизм и некоторую утопичность их воззрений на русское прошлое — велики.

Так, Киреевский философски обосновывает идею о самобытности исторического пути русского народа и самобытности русской культуры. А. Хомяков в своих богословских сочинениях поднимает православное богословие на высшую ступень, философски обосновывает идею соборности православной церкви и соборности русского народа. Эти идеи, так же как и многие другие, развиваемые славянофилами, не что иное как древние русские идеи, забытые после Петровской революции.

Изучение истории у славянофилов было направлено на поиск устойчивых факторов, влияющих на исторической процесс. Такими факторами, по мысли славянофилов, не могли быть ни природно-климатические условия, ни сильная личность, а толь ко сам народ как “единственный и постоянный действователь” в истории.

Самодержавие лучше всех других форм, т.к. любое стремление народа к государственной власти отвлекает его от внутреннего, нравственного пути. Славяне также выступали за освобождение крестьян. Хотя противна всякая революция. Они первыми обратили внимание на сохранение у славянских народов общинного землевладения. В крестьянской общине они видели проявление соборности, коллективных начал славянского быта, преграду частной собственности. Критика бюрократии, защита свободы мнения и слова стали причиной пре следования славян правительством.

Славянофилы считали, что экономические, политические и другие факторы вторичны и сами определяются более глубоким духовным фактором — верою, обусловливающей историческую деятельность народов. Народ и вера соотносятся так, что не только вера создает народ, но и народ создает веру, причем именно такую, которая соответствует творческим возможностям его духа.

Ориентация на западноевропейскую цивилизацию, критика православной церкви, обоснование приоритета личностного начала над коллективным четко просматривается уже у П. Чаадаева. Вместе с тем, критикуя церковь, П. Чаадаев считал необходимым сохранить христианскую религию, как основу духовности личности. А А. Герцен больше склонялся к материализму и атеизму.

При всем отличии западников и славянофилов, у них было много общего. И этим общим у них была любовь к свободе, любовь к России, гуманизм. На первое место на шкале ценностей они ставили духовные ценности, были глубоко озабочены проблемой нравственного роста личности, ненавидели мещанство. Из всей системы западноевропейских ценностей, западники по существу хотели взять только ориентацию на разум, науку, рациональное осмысление мира.

Западники также считали, что Россия не станет, не должна слепо копировать западноевропейский опыт. Взяв у Западной Европы ее основные достижения, Россия не повторит отрицательных сторон западноевропейской практики и явит миру более высокие, более совершенные образцы социальной и духовной жизни. Сложность состава и постепенность развития европейской культуры, породившие на Западе множество разнообразных и противоборствующих интересов, идей и стремлений, неизбежно отразились и в русском сознании, при усвоении ими западной образованности. Идеал нравственной личности у западников и славянофилов имеет ряд общих основных черт: нравственной признается личность, ориентированная на высокие моральные ценности и нормы, подчиняющая им свое поведение на основе свободного волеизъявления, без какого-либо внешнего принуждения.

Но как только от общих, абстрактных характеристик идеальных общества и личности переходили к их конкретным социальным, политическим и культурным характеристикам различия между западниками и славянофилами становились резкими, порой превращались в противоположность.

Различия взглядов относились, прежде всего, к таким вопросам: какой должна быть форма правления, законы; нужны ли правовые гарантии свободы личности; каковы оптимальные пределы автономии личности; какое место должна занимать религия; каково значение национальных элементов культуры, традиций, обычаев, обрядов.

Главное принципиальное различие между западниками и славянофилами проходило по вопросу о том, на какой основе можно и нужно следовать к социальному и нравственному идеалу: религии и веры, опоры на исторический опыт народа, его сложившуюся психологию, или опоры на разум, логику, науку, на преобразование в соответствии с ними социальной реальности.

Основные противоречия западничества и славянофильства

Общественно-политические взгляды славянофилов не получили широкого распространения даже в дворянско-помещичьей среде. В 40-х годах у славянофилов не было и собственного печатного органа. Для своих литературных выступлений они чаще всего пользовались реакционным журналом М. П. Погодина "Москвитянин", который имел ничтожное даже для тех лет количество подписчиков - не более 300 человек.

Западники были уверены, что Россия, подобно другим странам, должна перейти к буржуазному строю. Они являлись убежденными сторонниками отмены крепостного права, необходимости ограничения самодержавной власти и широкого использования достижений западноевропейской культуры. Признавая неминуемым развитие капитализма в России, западники приветствовали усиление влияния буржуазии в стране и считали неизбежным переход к капиталистической эксплуатации труда.

При всем этом общественно-политические взгляды западников отличались классовой ограниченностью, свойственной буржуазным идеологам. Западники признавали лишь реформистский путь перехода от феодального строя к капиталистическому и решительно отмежевывались от сторонников революционной борьбы. В их среде социалистические учения вызывали постоянную критику и осуждение. Для них была характерна также идеализация буржуазного строя.

Различные теории и течения, постоянно охватывающие Россию, так и не привели страну к определенному решению, по какому пути идти. Россия движется по инерции. Споры западников и славянофилов стали частью истории, но актуальность их просвечивает сквозь века. Можно отыскать множество источников противоречий между этими двумя философскими направлениями: возможность политического обустройства, и ход исторического развития, и положение религии в государстве, образование, ценность народного наследия и т.д. Главная причина кроется в обширности территории страны, которая производила на свет личностей с совершенно противоположными взглядами на жизнь и на собственное положение в ней.

Россия велика. Увлечь одной идеологией ее народ очень сложно. Один из самых сложных вопросов русской философской мысли является вычленение русской народности. Россию населяют сотни народностей, и все они самобытны: кто-то ближе к Востоку, а кто-то к Западу.

Разногласия в поисках лучшего пути для России возникали не случайно. Всегда надо было найти крайнего и отвечать на вопросы “Кто виноват?” и “Что делать?”. Эти вопросы вечны.

Данилевский. "Западничество в России". "Книга". М.-1991.

Лосский Н.О. "История русской философии". М.: Высшая школа, 1991

Д. И. Олейников. “Славянофилы и западники”. “Механик”. М.- 1966

Новикова Л.И., Сиземская И.Н.” Русская философия истории: Курс лекций”. - М.: “Издательство Магистр”. 1997

В первом половине XIX в. Россия утвердила свое положение в качестве европейской державы. Процесс европеизации глубоко затронул образованные слои русского общества. Дворянская, а затем и разночинская культуры стали развиваться в русле европейской традиции, повторяя свойственную им смену идеологических и художественных направлений (просвещение, классицизм, романтизм, реализм). Европейский рационализм и художественные европейские приемы служили для освоения собственных национальный традиций.

Благодаря этому наладился культурный обмен между Россией и Европой. В первой половине XIX в. он впервые приобрел двусторонний характер. Образованные русские люди тяжело переживали раскол между дворянством и народом, старались осмыслить его происхождение и пути его преодоления. Они размышляли о несхожести исторических судеб России и Европы, недейственности в России европейских способов решения политических и социальных проблем. Важнейшим предметом их раздумий стала самобытность России.

В напряженной полемике конца 30-х — 40-x гг. ХIX в. о месте России в мировой истории оформились два противоположных течения русской социально-философской мысли: славянофильство и западничество. Главная проблема, вокруг которой завязалась дискуссия, может быть сформулирована следующим образом: является ли исторический путь России таким же, как и путь Западной Европы, и особенность России заключается лишь в ее отсталости или же у России особый путь и ее культура принадлежит к другому типу? В поисках ответа на этот вопрос сложились две альтернативные концепции русской истории.

1. Философия славянофилов

Тремя основами особого исторического пути России славянофилы считали православие, самодержавие и народность, но понимали их иначе, чем официальная правительственная идеология. Славянофилы отрицали императорскую, петровскую Россию и власть относилась к ним подозрительно и враждебно, несмотря на их православие и монархизм. Не было ничего общего между системой официальной народности или официального национализма, выработанной в эпоху Николая I и ставшей идеологией власти, и славянофильским пониманием народности. Система официальной народности была основана на трех принципах - православие, самодержавие и народность. И хотя славянофильская система признавала эти же три принципа, дух ее был абсолютно противоположным. Совершенно ясно было, что для системы официальной народности примат принадлежал принципу самодержавия, православие же и народность были ему подчинены. Ясно также, что народность была сомнительна и претерпела влияние худших сторон западного государственного абсолютизма.

Православие было не духовное, внешне государственное. Славянофилы же, выступая апологетами старины, искали православия очищенного, не искаженного и не извращенного историческими влияниями. Также они стремились к выявлению подлинной народности, народной души. Славянофилы видели образ русского народа освобожденным от искажений, которые они приписывали западному рационализму и государственному абсолютизму.

Высшим идеалом для славянофилов являлась православная церковь, никогда не нарушавшая в отличие от католичества заветов первоначального христианства. Славянофилы упорно отрицали подчиненный характер отношения церкви к государству, А.С. Хомяков указывал, что русский император не имел права священства, не притязал на непогрешимость в вопросах вероучения, не решал вопросы церковного благочестия.

Несмотря на консервативный элемент своего миросозерцания, славянофилы были горячими защитниками свободы личности, свободы совести, мысли, слова и своеобразными демократами, признавали принцип верховенства народа.

Славянофилы были горячими защитниками общины, которую считали органическим и оригинально русским укладом хозяйственной жизни крестьянства. Они не считали собственность священной и абсолютной, собственника же считали лишь управляющим, отрицая западную буржуазную, капиталистическую цивилизацию. И если они думали, что Запад гниет, то потому, что он вступил на путь этой буржуазной цивилизации, что в нем раскололась целостность жизни.

Славянофилы считали, что противоречия современной жизни уходят своими корнями в Петровские реформы, которые прервали органическое развитие российской истории и культуры, раскололи надвое русское общество. Они были убеждены, что русской истории присущи особые исторические ценности, которых не знает Европа. Смысл истории Запада, по мнению славянофилов, – в единстве поступательного процесса культурного и общественного развития. Но сам этот процесс вызывает распад сознания на разум, чувства и волю, которые начинают действовать сами по себе. С ним связано также разделение общества на классы. В конце концов, Европа приходит к культурному и общественному кризису, переживает закат своей истории. России же присущи такие целостные общественные и культурные формы, которые, не разрушаясь, способны стать основой более высоких ступеней исторического развития, чем те, которые возникли на Западе. В этом состоит смысл истории России.

2. Философия западников

Западники, в ряды которых входили А. И. Герцен, Т. И. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н.Чичерин и другие, также как и славянофилы, понимали различия России и Европы, но стремились к совершенствованию русского быта, культуры, законов на основе использования западноевропейского опыта. Они резко критиковали российскую действительность, основы социальной и духовной жизни. Главную задачу они видели в просвещении народа, в развитии демократических начал, в большей социальной и политической свободе личности.

Отвергая общинные начала русской жизни, западники подчеркивали тягловый характер русской общины, неотделимый от круговой поруки и переделов земли, подрывающих трудовую мораль. По их мнению, возникновение тягловой общины в XVII в. было связано с распространением крепостничества и являлось формой эксплуатации крестьянства и посадского населения. В силу этого индивидуальные качества человека, его разум в общине подавлены.

Идеал личности, по западничеству – это независимый человек, свободный от принижающей его нерассуждающей преданности кому бы то ни было, индивидуалист. Главное в человеке – цивилизованность, противостояние всему дикому, хаотичному.

Профессора истории и права (С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) большое значение придавали роли государственной власти в истории России и стали основоположниками так называемой государственной школы в русской историографии (основывались на схеме Гегеля).

Западники так же широко использовали и московские салоны, где они сражались со славянофилами, и куда съезжалась просвещенная элита московского общества. Выступления заранее готовились, писались статьи и трактаты.

3. Общие и отличные особенности западничества и славянофильства

Славянофилы и западники дискутировали о России, ее судьбе и будущем. Одни, славянофилы, мечтали об идеальной допетровской Руси, другие, западники, мечтали об идеальном Западе. Но и консервативное обращение славянофилов к далекому прошлому было лишь утопией совершенного строя, совершенной жизни, также каким было обращение западников к Западу, который они плохо знали.

Представителей обоих философских направлений объединяло отрицательное отношение к Николаевской России, к крепостному праву, на первое место по шкале ценностей они ставили гуманизм, духовные ценности, были глубоко озабочены проблемой нравственного роста личности, ненавидели мещанство.

Идеал нравственной личности у западников и славянофилов имел ряд общих основных черт: нравственной признавалась личность, ориентированная на высокие моральные ценности и нормы, подчиняющая им свое поведение на основе свободного волеизъявления, без какого-либо внешнего принуждения.

Также как и западники, славянофилы высоко ценили традиции и опыт Западной Европы. В свою очередь западники, разделяя позицию славянофилов, понимали значение России, ее великую внутреннюю, еще не раскрытую силу.

Но как только от общих, абстрактных представлениях об идеальных обществе и личности славянофилы и западники переходили к их конкретным социальным, политическим и культурным характеристикам, различия между ними становились резкими, порой превращались в противоположность. Различия взглядов относились, прежде всего, к таким вопросам: каковы оптимальные пределы автономии личности; какое место должна занимать религия; каково значение национальных элементов культуры, традиций, обычаев, обрядов, какую роль в развитии России сыграли реформы Петра.

Главное принципиальное различие между западниками и славянофилами заключалось в вопросе о том, на какой основе можно и нужно следовать к социальному и нравственному идеалу: религии и веры, опоры на исторический опыт народа, его сложившуюся психологию, или опоры на разум, логику, науку, на преобразование в соответствии с ними социальной реальности.

Споры западников и славянофилов стали частью истории, но развитие этих двух разных философских, идеологических подходов к проблеме преобразования социальной реальности имеет продолжение и по сегодняшний день. Анализируя взгляды указанных философских направлений, невольно удивляешься тому, что все те вопросы, о которых велась дискуссия в 30 – 50-е годы позапрошлого века, и по сей день остаются в повестке неразрешённых проблем.

Очевидно, что западная модель не может быть просто перенесена на российскую почву, и, по меньшей мере, должна быть осмыслена и переработана в соответствии с нашими коренными условиями и принципами. Немаловажное значение при этом приобретает использование наследия российской политической мысли, так как последняя насчитывает не один десяток и даже сотню лет и не учитывать её, не использовать теоретические конструкции лучших умов России прошлых веков было бы просто неразумно.

Библиография

1. История русской философии. Часть I: С древнейших времен до середины XIX века. Курс лекций: Учебное пособие. – 2–е изд., испр. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2004 – 274 с.

2. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии / Рец. Ю. Н. Давыдов, В. В. Танчер. — Мвл ЗАО “Экономпресс”, 2000.

3. Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов). – М.: Республика; Культур. революция, 2006, 477 с.

4. Николай Ильин. Трагедия русской философии. – М.: Айрис-пресс, 2008 – 608 с.

5. Русская философия: Словарь / Под общ. ред. М. Маслина. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Республика, 1999 — 656 с.

Тема западничества и славянофильства является актуальной в настоящее время. Это объясняется тем, что основные вопросы указанных общественно-политических направлений стоят сейчас перед Россией. К таким вопросам относятся: является ли исторический путь России таким же, как и путь Западной Европы, и особенность России заключается лишь в ее отсталости или же у России особый путь и ее культура принадлежит к другому типу?

В напряженной полемике о месте России в мировой истории славянофильство и западничество оформились как противоположные течения русской социально-политической мысли в конце 30-х - 40-x г.г. ХIX в. Однако, конец ХХ - начало ХХI века характеризуется прохождением России через период смены социалистического строя демократическим. Следствием таких изменений стало появление вопросов о дальнейшем развитии России и о применении общественно-политического опыта стран Запада в российских условиях, что ставит проблему заимствований в эпицентр данного противоборства.

Для специалиста физической культуры тема исследования западничества и славянофильства очень важна. Так как результаты внутренней и внешней политики России отражаются на спортивных достижениях как одного спортсмена, так и страны в целом. Поэтому специалисту по физической культуре необходимо знать о направленности внутренней политики заимствования тенденций Запада. Уяснение внешней политики России в отношении с Западом необходимо для представления интересов спортсменов на международных соревнованиях. При сложившихся спорных обстоятельствах в отношении пути развития России, специалист по физической культуре должен уметь прогнозировать последствия политических действий руководства страны в отношении с Западом. Подобное прогнозирование необходимо для сохранения деловых отношений между спортсменами России и стран Запада.

Цель - исследовать мировоззренческие и политические взгляды западничества и славянофильства.

Цель исследования определяет следующие задачи:

- выявить сущность славянофильства;

- сравнить мировоззренческие и политические взгляды западничества и славянофильства.

Изучением западничества и славянофильства занимались следующие авторы: А. А. Кара-Мурза, О.Ю. Малинова, А.М. Ушков, А.Л. Янов и другие.

Структура данной работы состоит из введения, трех пунктов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении раскрыты актуальность темы, её значение для специалиста физической культуры; перечислены цель и задачи.

В первом пункте дается характеристика мировоззренческих и политических взглядов западников. Во-втором пункте выявлена сущность славянофильства. Третий пункт посвящен противоположности мировоззренческих и политических взглядов.

В заключении работы содержатся основные выводы.

1. Мировоззренческие и политические взгляды западников

Западничество - направление в русской общественной мысли первой половины XIX века. Сторонники европейского пути развития выступали за проведение политических и социальных реформ сверху, против революций. Они считали, что Россия пойдёт по европейскому пути развития, но в отличие от либералов полагали, что революционные потрясения неизбежны. До середины 50-х годов революция была необходимым условием отмены крепостного права.

Западники не отразили своих концепций программно четко в каком-либо одном произведении или документе. Но общественно-политические, философские и исторические воззрения западников, имея многочисленные оттенки и особенности у отдельных западников, в целом характеризовались определёнными общими чертами: отрицательное отношение к самодержавно-крепостнической действительности; общественная и научно-литературная деятельность западников была объективно направлена к тому, чтобы приблизить и облегчить развитие капиталистического строя в России; они выступали с критикой крепостного права и составляли проекты его отмены, показывали преимущества наёмного труда[2, c.294]. Отмена крепостного права представлялась западникам возможной и желательной только в виде реформы, проводимой правительством совместно с либеральными дворянами. Крестьяне при освобождении должны были получить небольшие земельные наделы, уплачивая помещикам денежный выкуп за себя и землю. Западники критиковали феодально-абсолютистский строй царской России, противопоставляя ему буржуазно-парламентарный, конституционный порядок западно-европейских монархий, прежде всего Англии и Франции. Многие публицистические произведения П.В. Анненкова, В.П. Боткина, И.В. Вернадского, И.К. Бабста и др. посвящены были показу западно-европейской общественно-политической жизни, популяризации буржуазной демократии. В этих произведениях проявлялась нередко идеализация буржуазного правопорядка и быта, определённое рациональное обоснование христианской веры буржуазной демократии, общественно-политический строй которой тогда выгодно отличался от феодально-бюрократического устройства крепостной России. Выступая за сближение России с буржуазными странами Западной Европы, западники призывали к быстрому развитию промышленности, торговли и новых средств транспорта, прежде всего, железных дорог; убеждённо выступали за свободное развитие промышленности и торговли без вмешательства государства[5, c.167].

Установления буржуазно-парламентарного строя в России они рассчитывали добиться мирным путём, воздействуя общественным мнением на царское правительство, распространяя свои взгляды в обществе через просвещение и науку. Путь революции и идеи социализма (утопического) были неприемлемы для западников. Убеждённые сторонники буржуазного прогресса и защитники просвещения и реформ, западники высоко ценили Петра I и его усилия по европеизации России. В Петре I они видели образец смелого монарха-реформатора, открывшего новые пути для исторического развития России, как одной из европейских держав. После смерти Николая I западники, стремясь побудить царское правительство к реформам, часто ставили Петра I в пример Александру II. Философские воззрения западников находились в русле развития идеализма, при заметном воздействии философии Г. Гегеля и Ф. Шеллинга, а в 50-х гг. - О. Конта и Г. Бокля.

2. Сущность славянофильства

Славянофилы - в основном мыслители и публицисты (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин) - идеализировали допетровскую Русь, настаивали на её самобытности, которую они усматривали в крестьянской общине, чуждой социальной вражды, и в православии. Эти черты, по их мнению, должны были обеспечить мирный путь общественных и политических преобразований в стране. Россия должна была вернуться к Земским соборам, но без крепостного права.

Славянофилы придерживались органического взгляда на общество как на естественно сложившуюся общность людей, имеющую собственные принципы организации жизни[3, c.81]. Органический взгляд на общество означал, что его развитие представлялось процессом саморазвития по аналогии с явлениями живой природы.

Структурной единицей организации русской народной жизни славянофилам представлялась община, главной характеристикой которой является самоуправление. Общинное устройство, основанное на началах общей ответственности, выработке совместных решений в соответствии с голосом совести, чувством справедливости, народными обычаями было для славянофилов зримым воплощением свободной общности.

Политико-историческая концепция славянофилов пропитана верой в особую историческую миссию России, которая призвана соединить противоположные начала жизни, явив миру образец высокой политической и духовной свободы. В их системе ценностей, скорее, Европе нужно было догонять Россию.

3. Идейная полемика западников и славянофилов

Славянофильскому идеалу спасения в мире благодати западничество противипоставило веру в творческие возможности разума, способного обеспечить господство мыслящего индивида над необузданными силами природы и истории.

Существование западников как единого лагеря не отменяет, однако, того факта, что обращались они к разным сторонам западной действительности, защищали различные пути будущего преобразования России, выражали, в зависимости от принадлежности, интересы разных классов. Со второй половины 40-х годов расхождения затрагивали область эстетики, выражались в разном отношении к атеизму и материализму и особенно резко - в трактовке социально-политических проблем.

Заключение

Спор славянофилов с западниками XIX век разрешился в пользу последних. Россия пошла тогда по западному, т.е. капиталистическому пути развития.

Исследовав и сопоставив западноевропейскую и русскую историю, особенности религиозной веры, системы духовных и социальных ценностей, славянофилы наглядно показали, что жизненные начала России и Европы различны, что означало неприемлемость европейских форм жизни для России.

Славянофилов часто упрекали и упрекают в идеализации истории России и желании восстановить старое. Эти упреки совершенно несправедливы. Они прекрасно понимали, что возврата к прошлому нет, история не может пойти вспять, что, например, изменения, происшедшие вследствие петровских реформ, носят необратимый характер. Они проповедовали не возврат к прошлому, а восстановление жизнеспособных начал российского общества в изменившихся условиях.

Главной заслугой славянофилов является пресечение тенденций слепого подражания европейской культуре. Они показали что Европа, которой хотели подражать, сама переживает духовный кризис, что цивилизация Запада неудовлетворительна. Славянофилы обратили свой взгляд на самобытные корни русской культуры и доказали, что Россия в целом ряде случаев стоит выше Европы. Таким образом, влияние славянофилов на русскую мысль было необычайно сильным. В новых исторических условиях в пореформенной России прямым продолжением славянофильства выступило почвенничество.

В целом общественная и научно-литературная деятельность и воззрения западников, их борьба против реакционной официальной идеологии и критика либерально-консервативных позиций славянофилов имели определённое прогрессивное значение в условиях крепостной России. В то же время сопоставление западников и славянофилов показывает, что их идейные разногласия явились своеобразным отражением объективных противоречий развития русского общества накануне отмены крепостного права в России. В обстановке назревавшей революционной ситуации конца 50-х гг. в практике подготовки крестьянской реформы 1861 противоречия между западниками и славянофилами сглаживались и намечалось сближение западников и славянофилов, т.к. те и другие объективно выражали интересы либеральных помещиков и буржуазии. Идеологам либеральных помещиков и буржуазии противостояли революционные демократы во главе с Чернышевским и Герценом. В пореформенное время, в условиях капиталистического развития западничество как особое направление в общественной мысли перестало существовать.

Политическая программа западников содержала такие положения, как отмена крепостного права, строгое соблюдение имеющихся законов, установление конституционной монархии, а в перспективе парламентской республики и обеспечение гражданских свобод, изложенных в Декларации прав человека и гражданина 1789 г.

В начале XIX в. специфической реакцией на наступление буржуазной индустриальной цивилизации и на свойственное ей утилитарно-прагматическое умонастроение явился европейский романтизм, поставивший перед интеллектуалами разных стран проблему историзма и национальной самобытности. Не без влияния романтиков, но в то же время самостоятельно, классическое славянофильство второй четверти XIX столетия представило своеобразный русский вариант осмысления этих проблем, констатируя духовный кризис западной цивилизации и стремясь уберечь от него Россию.

Содержание

Прикрепленные файлы: 1 файл

Реферат. Западники и славянофилы.docx

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИНЕГОССУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тема: Западники и славянофилы.

Блиничкина Дарья Викторовна

- Введение………………………………………………………… ………….2

- История развития 2ух течений…………………………………………….5

- Славянофильство……………………………………… …………………. 8

3.1 Трансформация славянофильского течения в панславизм………..11

3.2 Славянофильство в культуре………………………………………..15

- Западничество…………………………………………… …………….…18

- Заключение…………………………………………………… ……….….22

- Список литературы…………………………………………………. ……23

При этом защита национальной самобытности славянофилами никак не может приравниваться к националистической или шовинистической позиции.

2. История развития двух течений

«Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда,

когда освободимся от внутреннего рабства,

т. е. возложим на себя ответственность и

Славянофил Хомяков отмечает коренное различие путей России и Запада, раскрывает самобытные начала русского народа. Хомяков доказывает, что через Россию Православие может привести к перестройке всей системы мировой культуры и хозяйства. История призывает Россию встать во главе всемирного просвещения – история дает ей право на это за всесторонность и полноту русских начал. У Хомякова было очень глубокое сознание не только особого пути России, но и ее всемирной задачи. Эта всемирная задача состоит в том, чтобы освободить человечество от одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием Запада.

Сразу же следует отметить, что славянофилы не создали русскую идеологию, а только глубоко осознали ее во всей полноте и глубине. Идеи эти так или иначе уже многие столетия владели умами русских людей.

Поэтому самые, на первый взгляд, ясные вопросы вдруг вызывают очень серьезные споры. Вот и разговор западников и славянофилов оказывается очень непростой вещью. Когда он начался? Оказывается, сторонники разных мировоззрений по-разному проводят временные границы противостояния западников и почвенников. В общем, получается, что западники склонны к традиционной и научно апробированной точке зрения: спор западников и славянофилов начался в России в XIX веке, когда столкнулись в московских салонах Хомяков, Аксаковы, Киреевский — с Грановским и его единомышленниками.

К середине 19 века в общественно-политической мысли Российской империи выделилось два направления – западники и славянофилы. Их представителями были выходцы из среды купечества, аристократии и разночинцев, в том числе известные философы и писатели.

Возникновение западничества и славянофильства

Общественное движение в Российской империи в последние годы правления императора Александр I было связано с деятельностью декабристов. После подавления их выступлений, в годы царствования Николая I, сформировались два направления общественно-политической мысли – западники и славянофилы.

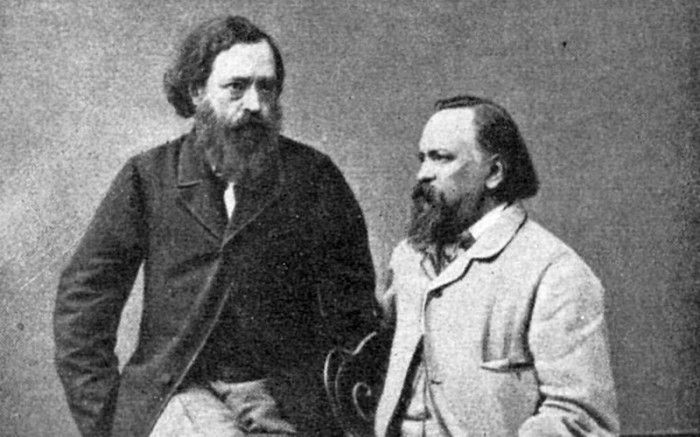

Рис. 1. Западники XIX век.

У каждого из этих направлений были свои предшественники в XVII-XVIII веке. К западникам допетровской эпохи следует отнести Бориса Морозова, Артамона Матвеева и Василия Голицына.

Взгляды славянофилов сложились к 1839 году, а западников – к 1841. Их формирование происходило под влиянием “Философических писем” Чаадаева, которые были опубликованы в 1836 году. Сами термины появились уже в ходе полемики 1840-ых. Известными представителями славянофилов были браться Киреевские и братья Аксаковы, а также философ Юрий Самарин. Среди известных западников можно назвать историков Грановского и Соловьева, писателя Тургенева.

Заслугой славянофилов стоит считать то, что своей деятельностью они пробудили интерес к истории и культуре русского народа. Например, Владимир Даль издал первый толковый словарь русского языка.

Рис. 2. Славянофилы XIX век.

Общее и различия

Сравнительная таблица поможет лучше запомнить кто такие славянофилы и западники и каковы были их сходства и различия:

Путь, по которому должна двигаться Россия

Западники считали, что Россия должна двигаться по тому же пути ведущих европейских государств

Славянофилы выступали за особый путь России в рамках формулы “Православие, самодержавие, народность”

Варианты преобразований и реформ

Западники делились на либеральных и революционных. К первым относились историки Грановский и Кавелин, а ко вторым – Герцен и Огарев

Славянофилы выступали за развитие только мирным путем

Государственный строй и отношение к конституции

Западники выступали за конституционную монархию по образу Великобритании, а наиболее радикальные – за республику по образцу США

Славянофилы считали, что для России подходит только самодержавная монархия

Западники выступали за отмену крепостного права и использование наемного труда, в целом это был опыт Западной Европы или Великого княжества Финляндского

Славянофилы тоже выступали за отмену крепостного права, но считали необходимым сохранить традиционную крестьянскую общину

Представления об экономике

Западники настаивали на применении передового западного опыта, например, британского, так как Великобритания была в те годы “фабрикой мира”

Славянофилы считали необходимым участие правительства в механизации труда и строительстве железных дорог

Западники ставили религию во второстепенное положение относительно государственных вопросов

Славянофилы считали православную веру краеугольным камнем для русского народа, признавали его особую историческую миссию

Отношение к личности Петра I

Западники относились к нему как к великому реформатору

Славянофилы считали, что Петр направил развитие российского государства по чуждому народу пути, у них больше симпатий вызывали цари периода существования Земских соборов

Взгляды западников на государственный строй были похожи на программы декабристов. Павел Пестель в “Русской Правде” предлагал ввести республику, а Никита Муравьев – конституционную монархию.

Рис. 3. Герцен и Огарев.

Что мы узнали?

Славянофилов и западников кратко проходят в школьном курсе истории 8 класса. Оба направления обшественно-политической мысли ставили целью сделать Российскую империю лучше, но пути достижения результата видели по-разному.

Читайте также: