Реферат на тему многообразие органического мира

Обновлено: 28.06.2024

Все многообразие живого мира практически невозможно выразить в количественном эквиваленте. По этой причине систематики объединили их в группы на основании определенных признаков. В нашей статье мы рассмотрим основные свойства, основы классификации и уровни организации живых организмов.

Многообразие живого мира: кратко

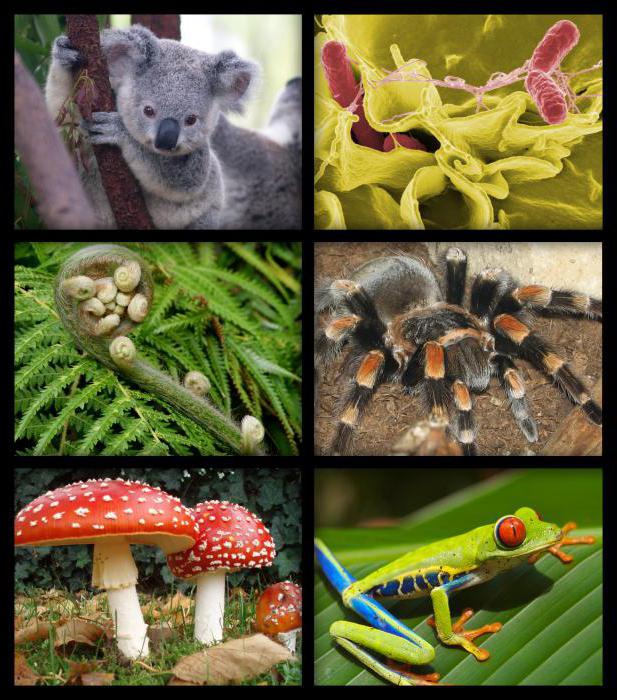

Каждый вид, существующий на планете, индивидуален и неповторим. Однако многие из них имеют целый ряд сходных черт строения. Именно по этим признакам все живое можно объединить в таксоны. В современный период ученые выделяют пять Царств. Многообразие живого мира (фото демонстрирует некоторых его представителей) включает Растения, Животные, Грибы, Бактерии и Вирусы. Последние из них не имеют клеточного строения и по этому признаку относятся к отдельному Царству. Молекула вирусов состоит из нуклеиновой кислоты, которая может быть представлена как ДНК, так и РНК. Вокруг них располагается белковая оболочка. С таким строением данные организмы способны осуществлять только единственный признак живых существ - размножаться самосборкой внутри организма хозяина. Все бактерии являются прокариотами. Это значит, что в их клетках нет оформленного ядра. Их генетический материал представлен нуклеоидом - кольцевыми молекулами ДНК, скопления которых находятся прямо в цитоплазме.

Растения и животные отличаются способом питания. Первые способны сами синтезировать органические вещества в ходе фотосинтеза. Такой способ питания называется автотрофным. Животные поглощают уже готовые вещества. Такие организмы называют гетеротрофами. Грибы обладают признаками как растений, так и животных. К примеру, они ведут прикрепленный образ жизни и неограниченный рост, но не способны к фотосинтезу.

Свойства живой материи

А по каким признакам, вообще, организмы называют живыми? Ученые выделяют целый ряд критериев. Прежде всего, это единство химического состава. Вся живая материя образована органическими веществами. К ним относятся белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. Все они являются естественными биополимерами, состоящими из определенного количества повторяющихся элементов. К признакам живых существ также принадлежат питание, дыхание, рост, развитие, наследственная изменчивость, обмен веществ, размножение, способность к адаптации.

Каждый таксон характеризуется своими особенностями. К примеру, растения произрастают неограниченно, в течение всей жизни. А вот животные увеличиваются в размерах только до определенного времени. То же самое касается и дыхания. Принято считать, что этот процесс происходит только при участии кислорода. Такое дыхание называется аэробным. Но вот некоторые бактерии могут окислять органические вещества и без наличия кислорода - анаэробно.

Многообразие живого мира: уровни организации и основные свойства

Указанными признаками живого обладает и микроскопическая бактериальная клетка, и огромный голубой кит. Кроме того, все организмы в природе взаимосвязаны непрерывным обменом веществ и энергии, а также являются необходимыми звеньями в цепях питания. Несмотря на многообразие живого мира, уровни организации предполагают наличие только определенных физиологических процессов. Они ограничиваются особенностями строения и видовым разнообразием. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Молекулярный уровень

Многообразие живого мира наряду с его уникальностью определяется именно этим уровнем. Основу всех организмов составляют белки, структурным элементов которых являются аминокислоты. Количество их невелико - около 170. Но в состав белковой молекулы входит всего 20. Их сочетание обуславливает бесконечное разнообразие белковых молекул - от запасного альбумина птичьих яиц до коллагена мышечных волокон. На этом уровне осуществляется рост и развитие организмов в целом, хранение и передача наследственного материала, обмен веществ и превращение энергии.

Клеточный и тканевый уровень

Молекулы органических веществ формируют клетки. Многообразие живого мира, основные свойства живых организмов на этом уровне уже проявляются в полном объеме. В природе широко распространены одноклеточные организмы. Это могут быть как бактерии, так и растения, и животные. У таких существ клеточный уровень соответствует организменному.

На первый взгляд может показаться, что их строение достаточно примитивно. Но это совсем не так. Только представьте: одна клетка выполняет функции целого организма! К примеру, инфузория туфелька осуществляет движение с помощью жгутика, дыхание через всю поверхность, пищеварение и регуляцию осмотического давления посредством специализированных вакуолей. Известен у этих организмов и половой процесс, который происходит в форме конъюгации. У многоклеточных организмов формируются ткани. Эта структура состоит из клеток, сходных по строению и функциям.

Организменный уровень

В биологии многообразие живого мира изучается именно на этом уровне. Каждый организм является единым целым и работает согласовано. Большинство из них состоит их клеток, тканей и органов. Исключением являются низшие растения, грибы и лишайники. Их тело образовано совокупностью клеток, которые не формируют тканей и называется слоевищем. Функцию корней в организмах такого типа выполняют ризоиды.

Популяционно-видовой и экосистемный уровень

Наименьшей единицей в систематике является вид. Это совокупность особей, обладающих рядом общих черт. Прежде всего, это морфологические, биохимические особенности и способность к свободному скрещиванию, позволяющие обитать данным организмам в пределах одного ареала и давать плодовитое потомство. Современная систематика насчитывает более 1,7 млн. видов. Но в природе они не могут существовать разрозненно. В пределах определенной территории обитает сразу несколько видов. Это и определяет многообразие живого мира. В биологии совокупность особей одного вида, которые обитают в пределах определенного ареала, называются популяцией. От подобных групп они изолированы определенными природными барьерами. Это могут быть водоемы, горные или лесные массивы. Каждая популяция характеризуется своим разнообразием, а также половой, возрастной, экологической, пространственной и генетической структурой.

Но даже в пределах отдельно взятого ареала, видовое разнообразие организмов достаточно велико. Все они приспособлены к обитанию в определенных условиях и тесно связаны трофически. Это означает, что каждый вид является источником питания для другого. В результате формируется экосистема, или биоценоз. Это уже совокупность особей уже разных видов, связанных местом обитания, круговоротом веществ и энергии.

Биогеоценоз

Но со всеми организмами постоянно взаимодействуют факторы неживой природы. К ним относятся температурный режим воздуха, соленость и химический состав воды, количество влаги и солнечного света. Все живые существа находятся в зависимости от них и не могут существовать без определенных условий. К примеру, растения питаются только при наличии солнечной энергии, воды и углекислого газа. Это условия фотосинтеза, в ходе которого синтезируются необходимые им органические вещества. Совокупность биотических факторов и неживой природы называются биогеоценозом.

Что такое биосфера

Многообразие живого мира в самом широком масштабе представлено биосферой. Это глобальная природная оболочка нашей планеты, объединяющая все живое. Биосфера имеет свои границы. Верхняя, расположенная в атмосфере, ограничена озоновым слоем планеты. Он расположен на высоте 20 - 25 км. Данный слой поглощает вредное ультрафиолетовое излучение. Выше него жизнь просто невозможна. На глубине до 3 км находится нижняя граница биосферы. Здесь она ограничена наличием влаги. Так глубоко способны обитать только анаэробные бактерии. В водной оболочке планеты - гидросфере, жизнь найдена на глубине 10-11 км.

Итак, живые организмы, населяющие нашу планету в разных природных оболочках, обладают рядом характерных свойств. К ним относят их способность к дыханию, питанию, движению, размножению и т. д. Многообразие живых организмов представлено разными уровнями организации, каждый из которых отличается уровнем сложности структуры и физиологических процессов.

В настоящее время органический мир Земли насчитывает около 1,5 млн видов животных, 0,5 млн видов растений, около 10 млн микроорганизмов. Изучить такое многообразие организмов невозможно без их систематизации и классификации.

Большой вклад в создание систематики живых организмов внес шведский натуралист Карл Линней (1707–1778). В основу классификации организмов он положил принцип иерархии, или соподчиненности, а за наименьшую систематическую единицу принял вид. Для названия вида была предложена бинарная номенклатура, согласно которой каждый организм идентифицировался (назывался) по его роду и виду. Названия систематических таксонов было предложено давать на латинском языке. Так, например, кошка домашняя имеет систематическое название Felis domestica. Основы линнеевской систематики сохранились до настоящего времени.

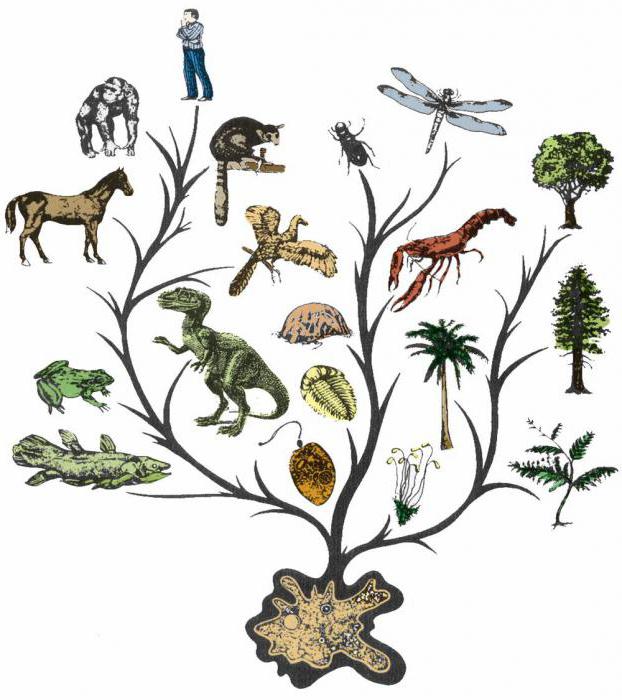

Современная классификация отражает эволюционные взаимоотношения и родственные связи между организмами. Принцип иерархии сохраняется.

Вид – это совокупность особей, сходных по строению, имеющих одинаковый набор хромосом и общее происхождение, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, приспособленных к сходным условиям обитания и занимающих определенный ареал.

В настоящее время в систематике используют девять основных систематических категорий: империя, надцарство, царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид (схема 1, таблица 4, рис. 57).

По наличию оформленного ядра все клеточные организмы делятся на две группы: прокариоты и эукариоты.

Прокариоты (безъядерные организмы) – примитивные организмы, не имеющие четко оформленного ядра. В таких клетках выделяется лишь ядерная зона, содержащая молекулу ДНК. Кроме того, в клетках прокариот отсутствуют многие органеллы. У них имеются только наружная клеточная мембрана и рибосомы. К прокариотам относятся бактерии.

Эукариоты – истинно ядерные организмы, имеют четко оформленное ядро и все основные структурные компоненты клетки. К ним относятся растения, животные, грибы.

Примеры классификации организмов

Кроме организмов, имеющих клеточное строение, существуют и неклеточные формы жизни – вирусы и бактериофаги. Эти формы жизни представляют собой как бы переходную группу между живой и неживой природой.

Рис. 57. Современная биологическая система

* В столбце представлены только некоторые, но не все существующие систематические категории (типы, классы, отряды, семейства, роды, виды).

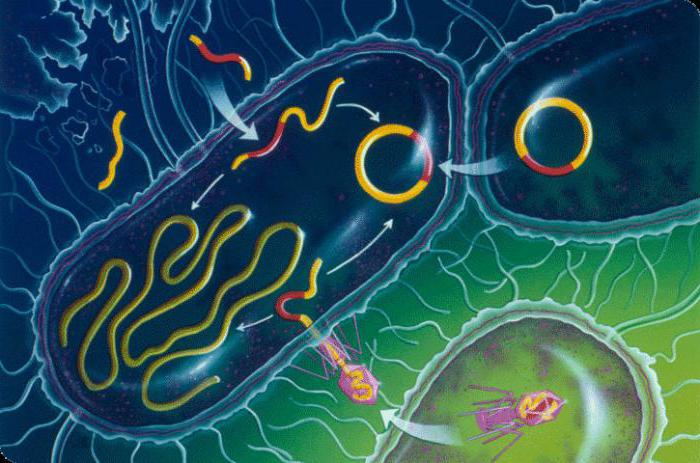

Вирусы состоят из молекул ДНК или РНК, покрытой белковой оболочкой, а иногда дополнительно липидной мембраной (рис. 58).

Рис. 58. Вирус ВИЧ (А) и бактериофаг (Б)

Вирусы могут существовать в виде кристаллов. В таком состоянии они не размножаются, не проявляют никаких признаков живого и могут сохраняться длительное время. Но при внедрении в живую клетку вирус начинает размножаться, подавляя и разрушая все структуры клетки-хозяина.

Проникая в клетку, вирус встраивает свой генетический аппарат (ДНК или РНК) в генетический аппарат клетки-хозяина, и начинается синтез вирусных белков и нуклеиновых кислот. В клетке-хозяине идет сборка вирусных частиц. Вне живой клетки вирусы не способны к размножению и синтезу белка.

Вирусы вызывают различные заболевания растений, животных, человека. К ним относятся вирусы табачной мозаики, гриппа, кори, оспы, полиомиелита, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание СПИД.

Генетический материал вируса ВИЧ представлен в виде двух молекул РНК и специфического фермента обратной транскриптазы, который катализирует реакцию синтеза вирусной ДНК на матрице вирусной РНК в клетках лимфоцитов человека. Далее вирусная ДНК встраивается в ДНК клеток человека. В таком состоянии она может сохраняться долго, не проявляя себя. Поэтому антитела в крови у инфицированного человека образуются не сразу и обнаружить заболевание на этой стадии сложно. В процессе деления клеток крови ДНК вируса передается соответственно в дочерние клетки.

При каких-либо условиях вирус активизируется и начинается синтез вирусных белков, а в крови появляются антитела. В первую очередь вирус поражает Т-лимфоциты, ответственные за выработку иммунитета. Лимфоциты перестают узнавать чужеродные бактерии, белки и вырабатывать против них антитела. В результате организм перестает бороться с любой инфекцией, и человек может погибнуть от любого инфекционного заболевания.

Бактериофаги – это вирусы, поражающие клетки бактерий (пожиратели бактерий). Тело бактериофага (см. рис. 58) состоит из белковой головки, в центре которой находится вирусная ДНК, и хвостика. На конце хвоста располагаются хвостовые отростки, служащие для закрепления на поверхности клетки бактерии, и фермент, разрушающий бактериальную стенку.

По каналу в хвостике ДНК вируса вспрыскивается в клетку бактерии и подавляет синтез бактериальных белков, вместо которых синтезируются ДНК и белки вируса. В клетке происходит сборка новых вирусов, которые покидают погибшую бактерию и внедряются в новые клетки. Бактериофаги могут использоваться как лекарства против возбудителей инфекционных заболеваний (холеры, брюшного тифа).

Бактерии. Грибы. Лишайники

Бактерии. Это одноклеточные прокариотические организмы. Величина их колеблется от 0,5 до 10–13 мкм. Впервые бактерии наблюдал в микроскоп Антони ван Левенгук в XVII в.

Клетка бактерии имеет оболочку (клеточную стенку) подобно клетке растения. Но у бактерии она упругая, нецеллюлозная. Под оболочкой находится клеточная мембрана, обеспечивающая избирательное поступление веществ в клетку. Она впячивается внутрь цитоплазмы, увеличивая поверхность мембранных образований, на которых идут многие реакции обмена веществ. Существенным отличием бактериальной клетки от клеток других организмов является отсутствие оформленного ядра. В ядерной зоне располагается кольцевая молекула ДНК, которая является носителем генетической информации и регулирует все процессы жизнедеятельности клетки. Из других органелл в клетках бактерий присутствуют только рибосомы, на которых протекает синтез белка. Все остальные органеллы у прокариот отсутствуют.

Рис. 59. Различные формы бактерий

Форма бактерий весьма разнообразна и лежит в основе их классификации (рис. 59). Это шарообразные – кокки, палочкообразные – бациллы, изогнутые – вибрионы, закрученные – спириллы и спирохеты. Некоторые бактерии имеют жгутики, с помощью которых они движутся. Размножаются бактерии путем простого деления клетки на две. При благоприятных условиях клетка бактерии делится каждые 20 мин. Если условия неблагоприятны, дальнейшее размножение колонии бактерий приостанавливается или замедляется. Бактерии плохо переносят низкие и высокие температуры: при нагревании до 80 °C многие погибают, а некоторые при неблагоприятных условиях образуют споры – покоящиеся стадии, покрытые плотной оболочкой. В таком состоянии они сохраняют жизнеспособность довольно долго, иногда несколько лет. Споры некоторых бактерий выдерживают замораживание и повышение температуры до 129 °C. Спорообразование свойственно бациллам, например возбудителям сибирской язвы, туберкулеза.

Бактерии живут повсеместно – в почве, воде, воздухе, в организмах растений, животных и человека. Многие бактерии по способу питания являются гетеротрофными организмами, т. е. используют готовые органические вещества. Часть из них, являясь сапрофитами, разрушает остатки мертвых растений и животных, участвует в разложении навоза, способствует минерализации почвы. Бактериальные процессы спиртового, молочнокислого брожения используются человеком. Есть виды, которые могут жить в организме человека, не принося вреда. Так, например, в кишечнике человека обитает кишечная палочка. Отдельные виды бактерий, поселяясь на продуктах питания, вызывают их порчу. К сапрофитам относятся бактерии гниения и брожения.

Многие бактерии – паразиты внутри организма человека и животных, вызывающие различные заболевания. Это патогенные, болезнетворные бактерии. Особенно опасны бациллы туберкулеза, дифтерита, брюшного тифа, сибирской язвы, столбняка. В состоянии споры они много лет сохраняют свою жизнеспособность. Например, бациллы столбняка десятилетиями живут в жирной, унавоженной почве. Заражение человека происходит при попадании их в кровь через царапины или порезы во время сельскохозяйственных работ. Стрептококки и стафилококки вызывают у человека ангину, воспаление различных органов. Холерный вибрион является причиной эпидемий холеры.

Кроме гетеротрофов существуют и автотрофные бактерии, способные окислять неорганические вещества, а выделяющуюся энергию использовать для синтеза органических веществ. Так, например, почвенные азотобактерии обогащают ее азотом, повышая плодородие. На корнях бобовых растений – клевера, люпина, гороха – можно увидеть клубеньки, содержащие такие бактерии. К автотрофам относятся серобактерии и железобактерии.

К прокариотам относится еще одна группа микроорганизмов – цианобактерии . Цианобактерии – автотрофы, имеют фотосинтезирующую систему и соответствующие пигменты. Поэтому они зеленого или сине-зеленого цвета. Цианобактерии могут быть одиночными, колониальными, нитчатыми (многоклеточными).

Они внешне сходны с водорослями. Цианобактерии распространены в воде, почве, горячих источниках, входят в состав лишайников.

Грибы. Это группа гетеротрофных организмов, которая имеет признаки сходства с растениями и животными.

Как и растения, грибы имеют клеточную оболочку, неограниченный рост, они неподвижны, размножаются спорами, питаются путем всасывания растворенных в воде питательных веществ.

Как и животные, грибы не способны синтезировать органические вещества из неорганических, не имеют пластид и фотосинтезирующих пигментов, в качестве запасного питательного вещества накапливают гликоген, а не крахмал, клеточную оболочку строят из хитина, а не из целлюлозы.

Именно поэтому грибы выделяют в отдельное царство. Царство грибов объединяет около 100 тыс. видов, широко распространенных на Земле.

Рис. 60. Строение грибов: 1 – мукор; 2 – дрожжи; 3 – пеницилл

Тело гриба (рис. 60) – таллом состоит из тонких нитей – гифов. Совокупность гифов называется мицелием или грибницей. Гифы могут иметь перегородки, образуя отдельные клетки. Но в некоторых случаях перегородки отсутствуют (у мукора). Поэтому клетки грибов могут содержать одно или множество ядер.

Мицелий развивается на субстрате, при этом гифы проникают внутрь субстрата и разрастаются, многократно ветвясь. Размножаются грибы вегетативно – частями мицелия и спорами, которые созревают в специализированных клетках – спорангиях.

Грибы делятся на два класса: низшие и высшие грибы.

1. Низшие грибы часто имеют многоядерный мицелий или состоят из одной клетки. Представителями низших грибов являются плесневые грибы: мукор , пеницилл, аспергилл. У пеницилла, в отличие от мукора, мицелий многоклеточный, разделен на перегородки. Плесневые грибы развиваются в почве, на влажных продуктах питания, в плодах, овощах, вызывая их порчу. Одна часть гифов гриба проникает внутрь субстрата, а другая часть поднимается вверх над поверхностью. На концах вертикальных гифов созревают споры.

Дрожжи – это низшие одноклеточные грибы. Дрожжи не образуют мицелия, размножаются почкованием. Они вызывают спиртовое брожение, разлагая сахар в процессе своей жизнедеятельности. Их используют в пивоварении, хлебопечении, виноделии.

2. К высшим грибам относятся шляпочные грибы. Для них характерен многоклеточный мицелий, который развивается в почве, а на поверхности образуются плодовые тела, состоящие из плотно переплетенных гифов, в которых созревают споры. Плодовые тела состоят из ножки и шляпки. У одних грибов нижний слой шляпки образован радиально расположенными пластинками – это пластинчатые грибы. К ним относятся сыроежки, лисички, шампиньоны, бледная поганка и т. д. У других грибов на нижней стороне шляпки имеются многочисленные трубочки – это трубчатые грибы. К ним относятся белый гриб, подберезовик, подосиновик, мухоморы и т. д. В трубочках и на пластинках созревают споры гриба. Часто мицелий гриба образует микоризу, прорастая гифами в корни растений. Растение снабжает гриб органическими питательными веществами, а гриб обеспечивает минеральное питание растения. Такое взаимовыгодное сожительство называется симбиозом. Многие шляпочные грибы съедобны, но среди них есть и ядовитые.

По способу питания грибы делят на сапрофитов и паразитов.

1. Грибы-сапрофиты питаются отмершими организмами, органическими остатками, пищевыми продуктами, созревшими плодами, вызывая их гниение и распад. К сапрофитам относятся мукор, пеницилл, аспергилл, большинство шляпочных грибов.

2. Грибы-паразиты поселяются на живых организмах (растениях и животных), разрушая их, вызывая заболевания и иногда приводя к гибели. Фитофтора – опасный вредитель картофеля и томатов. Она поражает ботву и клубни картофеля, плоды томата, отчего они чернеют и отмирают. Головня и спорынья – паразиты хлебных злаков. Сферотека вызывает мучнистую росу у крыжовника, смородины. Многие низшие грибы являются возбудителями заболеваний человека и животных (стригущий лишай, парша, микозы). Трутовики поражают деревья, повреждают древесину, чем наносят большой вред лесному хозяйству.

Грибы, наряду с бактериями, играют важную роль в круговороте веществ в биосфере. Они разлагают органические вещества, минерализуют их, участвуют в образовании плодородного слоя почвы – гумуса. Велико значение грибов и в жизни человека. Кроме использования в пищу, из грибов получают лекарственные препараты – антибиотики (пенициллин), витамины, ростовые вещества растений (гиббереллин), ферменты.

Лишайники. Это своеобразная группа организмов, представляющая собой симбиоз гриба и одноклеточных водорослей или цианобактерий. Гриб обеспечивает защиту водоросли от высыхания и снабжает водой. А водоросли и цианобактерии в процессе фотосинтеза образуют органические вещества, которыми питается гриб.

Тело лишайника – слоевище (таллом) состоит из гифов гриба, среди которых находятся одноклеточные водоросли. Поверхностный слой лишайника образован плотно сплетенными гифами, а нижние – более редкими. Среди редкой сетки гифов и располагаются зеленые водоросли.

Размножаются лишайники вегетативно – частями слоевища и клетками водорослей. Растут очень медленно.

По внешнему виду лишайники делят на три группы: корковые (накипные), листоватые и кустистые (рис. 61).

Корковые лишайники плотно прилегают слоевищем к субстрату, от которого их невозможно отделить. Им вполне хватает небольшого количества воды, которое выпадает в виде осадков или находится в атмосфере в виде паров. Они поселяются на стволах деревьев, камнях.

Рис. 61. Лишайники: А – строение (1 – клетки зеленой водоросли; 2– гифы гриба); Б – разнообразие: 2 – корковый, 3 – листоватый, 4 – кустистый

Ксантория – стенная золотнянка часто встречается на коре осины, на дощатых заборах и крышах. Пармелия – лишайник с крупными лопастями серо-голубого цвета, обитает на коре сосен и мертвых ветках ели.

Листоватые лишайники можно встретить на коре деревьев, почве, где нет травы. Они прикрепляются к субстрату с помощью тонких выростов слоевища.

Пельтигера – лишайник серо-зеленого цвета с черными прожилками снизу, растет на почве в сырых местах.

Кустистые лишайники имеют сильно разветвленное слоевище. Растут они преимущественно на почве, пнях, стволах деревьев. Крепятся к субстрату лишь основанием.

Исландский мох– лишайник серо-желтого цвета с сильно изогнутыми узкими выростами слоевища. Содержит много витамина С, используется от цинги на Севере. Олений мох, или ягель, занимает большие пространства в тундре и служит основным кормом для северных оленей. Это изящные кустики, состоящие из тонких сильно ветвящихся стебельков. Высыхая, становится хрупким и хрустит под ногами. Растет также в сухих сосновых борах. Красноголовка – серо-зеленые небольшие, в 3 см, трубочки, имеют по краю красную оторочку или шарики (головки). Растет на старых пнях. Бородач образует длинные свисающие космы, поселяясь на деревьях во влажных лесах, чаще на елях.

Будучи автогетеротрофами, лишайники в процессе фотосинтеза создают органические вещества в местах, недоступных другим организмам. Одновременно они минерализуют органические вещества, тем самым участвуя в круговороте веществ в природе и играя важную роль в почвообразовании.

© 2014-2022 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.009)

М Многообразие органического мира очень широкое понятие, которое насчитывает около 12 миллионов видов живых организмов. Для лучшего изучения и понимания разработана классификация, которая систематизирует отдельные группы живых организмов.

Многообразие органического мира

Многообразие живых организмов нашей планеты обусловлено множеством факторов. Это уровни их организации: например могут быть доклеточные формы жизни как вирусы и бактериофаги, а также доядерные организмы такие как прокариоты. Также в пример одноклеточные эукариоты такие как протисты, или многоклеточные эукариоты в пример можно привести представителей грибов растительного и животного мира. Многообразие форм организмов определяет и среда их обитания. Они заселяют все среды — воздух, воду и почву. Различны и их размеры. Вирусы и бактерии можно увидеть в электронный микроскоп, а протисты, некоторые кишечнополостные, черви и членистоногие — в световой микроскоп. Так же отдельные виды животных и растений могут достигать и гигантских размеров. Гигантские животные — киты, жирафы, слоны. К гигантским растениям относят например баобаб и секвойю. Проблема изучения огромной массы представителей органического мира при его многообразии требует систематики и разработки определенной их классификации.

Принципы систематики и классификация организмов

Систематика — это раздел биологии, разрабатывающий естественную классификацию организмов на основе родственных связей между отдельными группами в свете их исторического развития. Классификация — это условная группировка совокупности предметов, явлений, индивидуумов по любому схожему признаку или признакам на основе их родства.

Естественные классификации должны отражать закономерный порядок в природе, взаимоотношения и взаимосвязи организмов, а также их происхождение, особенности внешнего и внутреннего строения, химический состав, особенности жизнедеятельности.

Например:

Вид — Гречиха культурная. Род — Гречиха. Семейство — Гречишные. Порядок — Гречишноцветные. Класс — Двудольные. Отдел — Цветковые. Подцарство — Высшие растения. Царство — Растения.

Классификация К. Линнея получила название бинарной (двойной) номенклатуры. Каждое растение независимо от места встречаемости имеет постоянное название: первое — родовое, второе — видовое.

Царства живых организмов.

В настоящее время выделяют 5 царств живой природы : Бактерии (Дробянки); Протисты; Грибы; Растения; Животные. Каждое из царств насчитывает миллионы живых организмов, с которыми будем знакомиться далее.

1. Биология для абитуриентов. Авторы: Давыдов В.В. , Бутвиловский В.Э. , Рачковская И. В. , Заяц Р.Г.

1. Введение. Многообразие живой природы

2. Развитие систематических представлений. Царства живой природы. Естественная система классификации живых организмов. Актуальные проблемы современной систематики

3. Заключение. Значение систематики как науки, изучающей видовое разнообразие живого

Список литературы

Введение. Многообразие живой природы

2. Развитие систематических представлений. Царства живой природы. Естественная система классификации живых организмов. Актуальные проблемы современной систематики

До середины ХХ в. органический мир делили только на два царства - растений и животных. Только с развитием электронной микроскопии и молекулярной биологии в середине ХХ в. началась фундаментальная перестройка всей системы высших таксонов. Принципиально важным было установление факта резкого отличия бактерий, цианобактерий (сине-зеленых водорослей) и недавно открытых архебактерий от всех остальных живых существ.

У них нет истинного ядра, а генетический материал в виде кольцевой цепи ДНК лежит свободно в нуклеоплазме и не образует настоящих хромосом. Они также отличаются отсутствием митотического веретена (деление немитотическое), микротрубочек, митохондрий, центриолей. Эти организмы называются доядерными, или прокариотами. Все остальные организмы (одно- и многоклеточные) имеют настоящее ядро, окруженное мембраной. Генетический материал ядра заключен в хромосомах, содержащих ДНК, РНК и белки, обычно имеются различные формы митоза, а также упорядоченно расположенные микротрубочки, митохондрии и пластиды. Такие организмы называются ядерными, или эукариотами. Различия между прокариотами и эукариотами так существенны, что в системе организмов их выделяют в надцарства.

Согласно современным взглядам, прокариоты эволюционно, наряду с предками эукариот - уркариотами, относятся к наиболее древним организмам. Надцарство прокариот состоит из двух царств - бактерий (включая цианобактерий) и архебактерий. Сложнее обстоит дело с гораздо более разнообразным надцарством эукариот. Оно состоит из трех царств - животных, грибов и растений. Царство животных включает в себя подцарства простейших и многоклеточных животных. Объем подцарства простейших вызывает большие разногласия, многие зоологи включают в него также часть ядросодержащих водорослей и низшие грибы. Простейшие - одноклеточные эукариотные организмы, имеющие микроскопические размеры. Простейшие не обладают единым планом строения и в целом характеризуются большими различиями, а не единством. По разным данным их количество варьирует от 40 до 70 тыс. видов, фауна простейших изучена недостаточно.

Международный комитет по систематике простейших выделил (1980) семь типов этих организмов, и эта классификация является общепринятой. Подцарство многоклеточных животных включает в себя организмы разнопланового строения - пластинчатые, губки, кишечнополостные, черви, хордовые и др. Однако для всех них характерно разделение функций между различными группами клеток.

Растения - царство автотрофных организмов, для которых характерны способность к фотосинтезу и наличие плотных клеточных оболочек, состоящих, как правило, из целлюлозы; запасным веществом служит крахмал.

Царство грибов включает в себя организмы, называемые низшими эукариотами. Своеобразие грибов определяется сочетанием признаков как растений (неподвижность, неограниченный верхушечный рост, способность к синтезу витаминов, наличие клеточных стенок), так и животных (гетеротрофный тип питания, наличие хитина в клеточных стенках, запасных углеводов в форме гликогена, образование мочевины, структура цитохромов).

Большое сходство в строении клеток эукариот можно объяснить тем, что они произошли от общего предка, который имел все главные особенности ядерных организмов. Кто же был этим предком: автотрофный организм, т. е. растение, или гетеротрофный организм, т. е. животное? Мнения ученых расходятся. Одни считают, что первыми ядерными организмами были растения, от которых произошли грибы и животные. Другие полагают, что первыми ядерными организмами были животные, произошедшие от доядерных гетеротрофов и давшие потом начало грибам и растениям.

Необходимо отметить, что сторонники обеих гипотез признают непосредственное родство растительного и животного царств. Это означает, что вначале различия между растениями и животными были невелики, а в ходе дальнейшей эволюции все больше возрастали. Причина постепенного расхождения в процессе эволюции животных и растений кроется в главном различии между ними, а именно в характере обмена веществ: первые являются гетеротрофами, вторые - автотрофами. Неорганические соединения, которыми питаются растения, рассеяны в непосредственной близости от них (в воде, почве, атмосфере). Поэтому растения могут питаться, ведя относительно неподвижный образ жизни. Животные же могут синтезировать органические вещества только из органических веществ, содержащихся в телах других организмов, что обуславливает их подвижность.

К другим важным особенностям животных относят активный метаболизм и в связи с этим ограниченный рост тела, а также развитие в процессе эволюции различных функциональных систем органов: мышечной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем и органов чувств. Клетки животных, в отличие от растений, не имеют твердой (целлюлозной) оболочки.

Однако границы между тремя царствами эукариот служат предметом разногласий, и лишь будущие исследования могут внести ясность в этот вопрос.

Поэтому не создана и общепринятая система организмов, поэтому и число типов (отделов) у разных авторов неодинаково. Например, Р. Циттекер в 1969 г. предложил выделить и четвертое царство эукариот - царство протистов, куда отнес простейших, эвгленовых, золотистые водоросли, пирофитовые водоросли, а также гифохитридиомицетов и плазмодиофоровых, относимых обычно к грибам.

Примерами современной общепринятой системы организмов могут служить системы А. Л. Тахтаджяна (1973), Л. Маргелис (1981). На основе данных, приведенных в этих работах, система живых организмов представляется в следующем виде.

А. Надцарство Доядерные организмы, или Прокариоты:

I. Царство Бактерии.

1. Подцарство Бактерии.

II. Царство Архебактерии.

Б. Надцарство Ядерные организмы, или Эукариоты:

I. Царство Животные.

1. Подцарство Простейшие.

2. Подцарство Многоклеточные.

II. Царство Грибы.

III. Царство Растения:

1. Подцарство Багрянки.

2. Подцарство Настоящие водоросли.

3. Подцарство Растения.

Кроме эволюционного, в современной систематике существуют и другие направления. Численная (нумерическая) систематика прибегает к численной обработке данных, придавая каждому признаку, используемому для внесения в систему, определенное количественное значение. Классификация строится на основании степени различий между отдельными организмами в зависимости от высчитанного коэффициента.

Кладистическая систематика определяет ранг таксонов в зависимости от последовательности обособления отдельных ветвей (кладонов) на филогенетическом древе, не придавая значения диапазону эволюционных изменений в какой-либо группе. Так, млекопитающие у кладистов - не самостоятельный класс, а таксон, соподчиненный пресмыкающимся.

Однако основным наиболее распространенным методом систематики остается сравнительно-морфологический.

Современная систематика определяет и место человека в системе организмов, что имеет глубокий философский смысл для понимания взаимоотношений человека и живой природы. Это уже не Homo duplex - человек двойственный, каким называли человека в XVII-XVIII вв., а Homo sapiens - человек разумный. Словом, в системе живой природы человек имеет следующий адрес.

Надцарство Эукариоты.

Царство Животные.

Подцарство Многоклеточные.

Тип Хордовые.

Подтип Позвоночные.

Надкласс Наземные четвероногие.

Класс Млекопитающие.

Подкласс Настоящие звери (Живородящие).

Инфракласс Плацентарные.

Отряд Приматы (Обезьяны).

Подотряд Узконосые обезьяны.

Семейство Люди (Гоминиды).

Род Человек (Homo).

Вид Человек разумный (Homo sapiens).

3. Заключение. Значение систематики как науки, изучающей видовое разнообразие живого

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь. Биология. М., 1998 г.

2. Биология: жизнь, гены, клетка, онтогенез, человек. Т. 1, М., 2001 г.

3. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. М., 1998 г.

4. Скворон С. Развитие теории эволюции. М., 1965 г.

5. Заренков Н. А. Лекции по теории систематики. М., 1976 г.

6. Маталкин А. И. Биологическая систематика. М., 1988 г.

Читайте также: