Реферат на тему доказательство эволюции

Обновлено: 28.06.2024

Основные морфологические, эмбриологические и палеонтологические доказательства эволюционного происхождения человека. Особенность принципа гомологии на примере передней конечности млекопитающих. Главная характеристика части ротового аппарата насекомых.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 04.04.2015 |

| Размер файла | 370,4 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Морфологические доказательства эволюции

Выбранная мною тема довольно актуальна в современном мире, ввиду того что некоторые ученные пытаются опровергнуть или преобразовать теорию эволюции, поэтому стоит помнить о том, что имеются неопровержимые доказательства этой теории. научные данные и концепции, подтверждающие происхождение всех живых существ на Земле от общего предка.

Современная биология накопила уже много косвенных свидетельств и соображений в пользу эволюции. У живых организмов имеются общие черты - похожим образом протекают биохимические процессы, есть сходство во внешнем и внутреннем строении и в индивидуальном развитии. Если эмбрионы черепахи и крысы на ранних стадиях развития неотличимы, то не кроется ли в этом подозрительном сходстве намёк на единого предка, от которого в течении миллионов лет произошли эти животные?[1]

Современная биология предлагает несколько основных доказательств эволюционного происхождения человека:

ь Морфологические доказательства

ь Эмбриологические доказательства

ь Палеонтологические доказательства

ь Биохимические доказательства

ь Биогеографические доказательства [2]

И целью моей работы будет рассказать о морфологических доказательствах теории эволюции, чтобы подтвердить саму теорию.

1. Гомологичные органы

Казалось бы, что общего между рукой человека, лапой кошки, плавником кита, ногой лошади и крылом летучей мыши? А между тем, при дотошном сравнении оказывается, что все эти конечности состоят из одного и того же набора костей. [1]

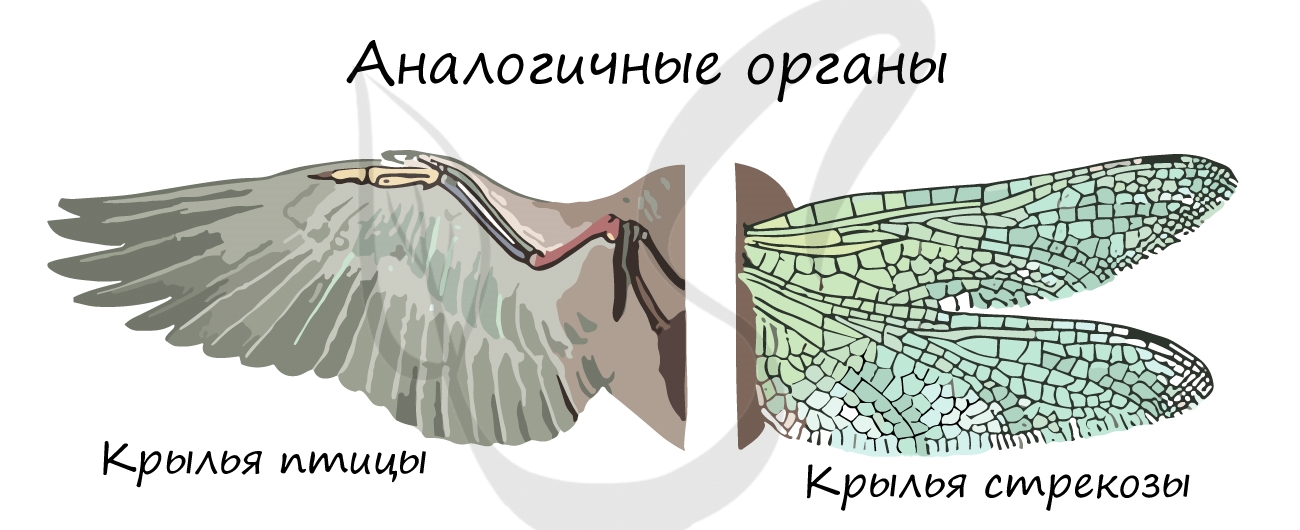

Органы животных разных видов, имеющие один и тот же план строения, занимающие сходное положение в организме животного и развивающиеся из одних и тех же зачатков, называют гомологичными. Если такие органы у разных видов выполняют разные функции, то единственное объяснение сходства строения -- происхождение от общего предка. Напротив, если у двух видов независимо развились органы, выполняющие одну и ту же функцию (аналогичные органы), то сходство между этими органами оказывается поверхностным.

Иллюстрация принципа гомологии на примере передней конечности млекопитающих. Конечности состоят из одного и того же набора костей, но при этом выполняют самые разные функции. Третья кость пясти отмечена красным цветом.(Рис.1)

Гомологичные органы. Пятипалая конечность

Рис.1 Пятипалая конечность

Пятипалая конечность, характерная для четвероногих позвоночных -- пример гомологии органов. Более того, прослеживается гомология пятипалой конечности и плавников некоторых ископаемых видов кистеперых рыб, от которых произошли первые земноводные.

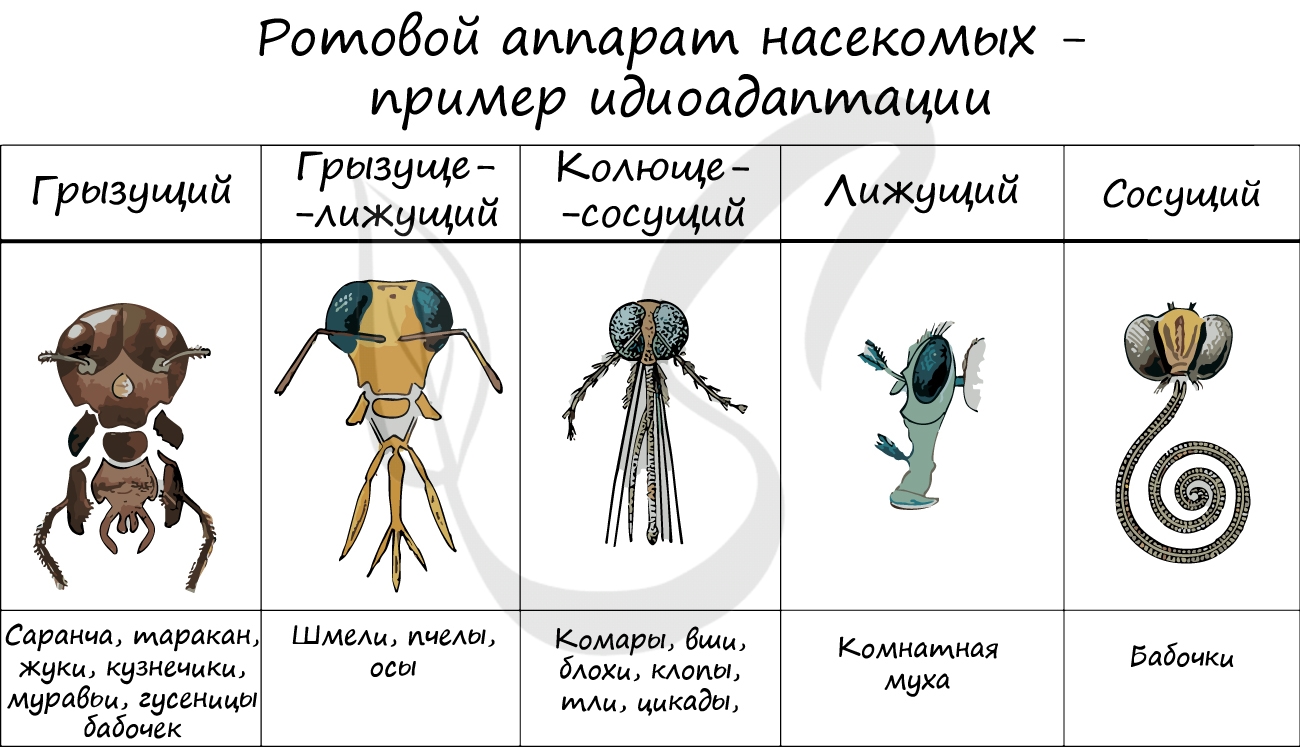

Части ротового аппарата насекомых.

Строение головы и ротового аппарата у различных видов насекомых. a, усики; c, фасеточный глаз; lb, нижняя губа; lr, верхняя губа; md, жвалы (верхние челюсти); mx, максиллы (нижние челюсти).(Рис.2)

Рис. 2 Части ротового аппарата насекомых

Основные части ротового аппарата насекомых -- верхняя губа, пара жвал (верхних челюстей), подглоточник (hypopharynx), две максиллы (нижние челюсти) и нижняя губа. У разных видов эти составные части различаются по форме и размеру, у многих видов некоторые из частей утрачены. Особенности строения ротового аппарата позволяют насекомым использовать различные источники пищи:

(A) В исходном виде (у наиболее примитивных насекомых, и, например, у кузнечика) сильные жвалы и максиллы используются для кусания и жевания.

(B) Медоносная пчела использует нижнюю губу для сбора нектара, а жвалами дробит пыльцу и разминает воск.

(C) У бабочки верхняя губа уменьшена, жвалы отсутствуют, максиллы образуют хоботок.

(D) У самок комаров верхняя губа и максиллы образуют трубку, жвалы используются для протыкания кожи.

Какой разумный дизайнер, имея возможность спроектировать трубочку для питья коктейля любой формы и из любого материала, стал бы изготавливать ее методом перековывания пары вилок? Кто стал бы делать шприц, вытягивая и заостряя "челюсти" пассатижей? Это - характерный и узнаваемый стиль естественного отбора, "слепого часовщика", мастера по подгонкам и переделкам, но никак не разумного и всемогущего дизайнера, которому доступны любые материалы и любые технические решения.[3]

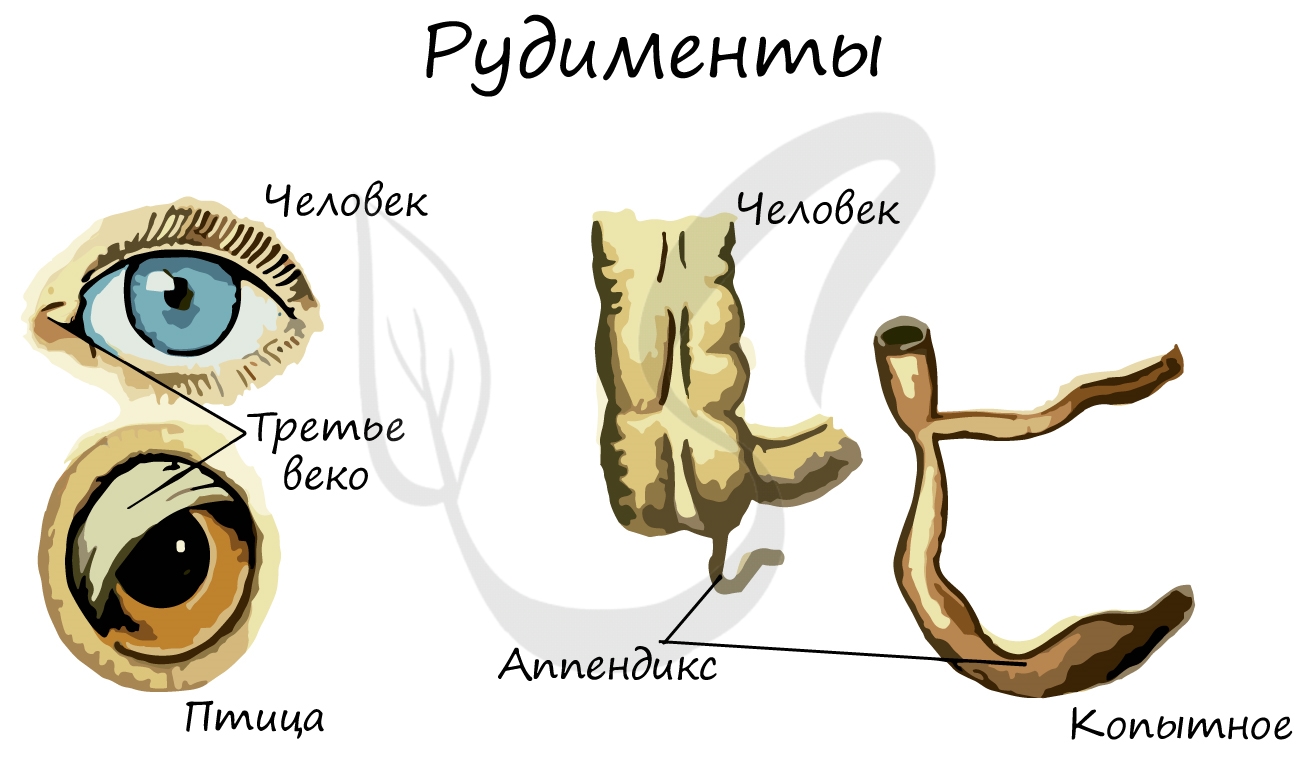

Рудиментами называются органы, утратившие своё основное значение в процессе эволюционного развития организма. Рудименты также можно определить как структуры, редуцированные и обладающие меньшими возможностями по сравнению с соответствующими структурами у других организмов. Многие рудиментарные органы не являются совершенно бесполезными и выполняют какие-нибудь второстепенные функции. Если рудимент и оказывается функциональным, то он выполняет относительно простые или малозначимые функции с помощью структур, очевидно предназначенных для более сложных целей. Отсутствие функций не является необходимым критерием рудиментарности. Такие органы крайне распространены в природе.[4]

Например, птичье крыло -- крайне сложная анатомическая структура, специально приспособленная для активного полета, но крылья страусов не используются для полета. Эти рудиментарные, хотя и достаточно сложно устроенные (как и у других птиц) крылья могут использоваться для сравнительно простых задач, таких как поддержание равновесия на бегу и привлечение самок -- с тем же успехом можно приспособить микроскоп для заколачивания гвоздей. Таким образом, специфическая сложность крыльев страуса неадекватна простоте задач, для которых эти крылья используются, и именно поэтому эти крылья называют рудиментами. В числе других нелетающих птиц с рудиментарными крыльями -- галапагосские бакланы (Phalacrocorax harrisi), киви и какапо. Для сравнения, крыло пингвина имеет большое значение, действуя в качестве плавника, а значит -- не может считаться рудиментом.[2]

· Глаза у некоторых пещерных и роющих животных, таких как протей, слепыш, крот, астианакс мексиканский. Эти глаза либо вообще ничего не видят, либо способны лишь отличать свет от тьмы и часто скрыты под кожей.

· Малая берцовая кость у птиц.

· У некоторых змей, в том числе у питона, имеются рудиментарные задние конечности. (Рис.3)

Рис.3 Рудиментарные задние ноги у питона

· Остатки волосяного покрова и тазовых костей у некоторых китообразных. У зародышей китообразных иногда формируются вибриссы (чувствительные волоски на морде), которые впоследствии исчезают. Кроме костей таза, у некоторых китов сохраняется рудиментарная бедренная кость и даже совсем маленький хрящевой (не окостеневающий) остаток большой берцовой кости. У китов к этим рудиментам могут крепиться кое-какие мышцы, у самцов к ним прикреплены пещеристые тела пениса. Однако если эти кости были специально созданы "разумным дизайнером" для выполнения подобных второстепенных функций, совершенно непонятно, зачем было придавать этим костям столь глубокое онтогенетическое и структурное сходство (гомологию) с тазом и костями задних конечностей наземных млекопитающих. (Рис.4)

Рис.4 Рудименты таза и костей задней конечности у молодого самца гренландского кита

У человека к рудиментам относятся:

· у некоторых людей имеется рудиментарная хвостовая мышца extensor coccygis, идентичная мышцам, двигающим хвост у других млекопитающих. Она прикрепляется к копчику, но, поскольку копчик у человека практически не может двигаться, эта мышца для человека бесполезна.

· волосяной покров туловища (у людей)

· морганиевы желудочки гортани,

· червеобразный отросток слепой кишки (аппендикс). Многолетние наблюдения показали, что удаление аппендикса не оказывает значимого влияния на продолжительность жизни и здоровье людей, если не считать того, что после этой операции люди в среднем чуть реже болеют колитом.

· хватательный рефлекс у новорожденных (детенышам обезьян он помогает держаться за шерсть матери).[3]

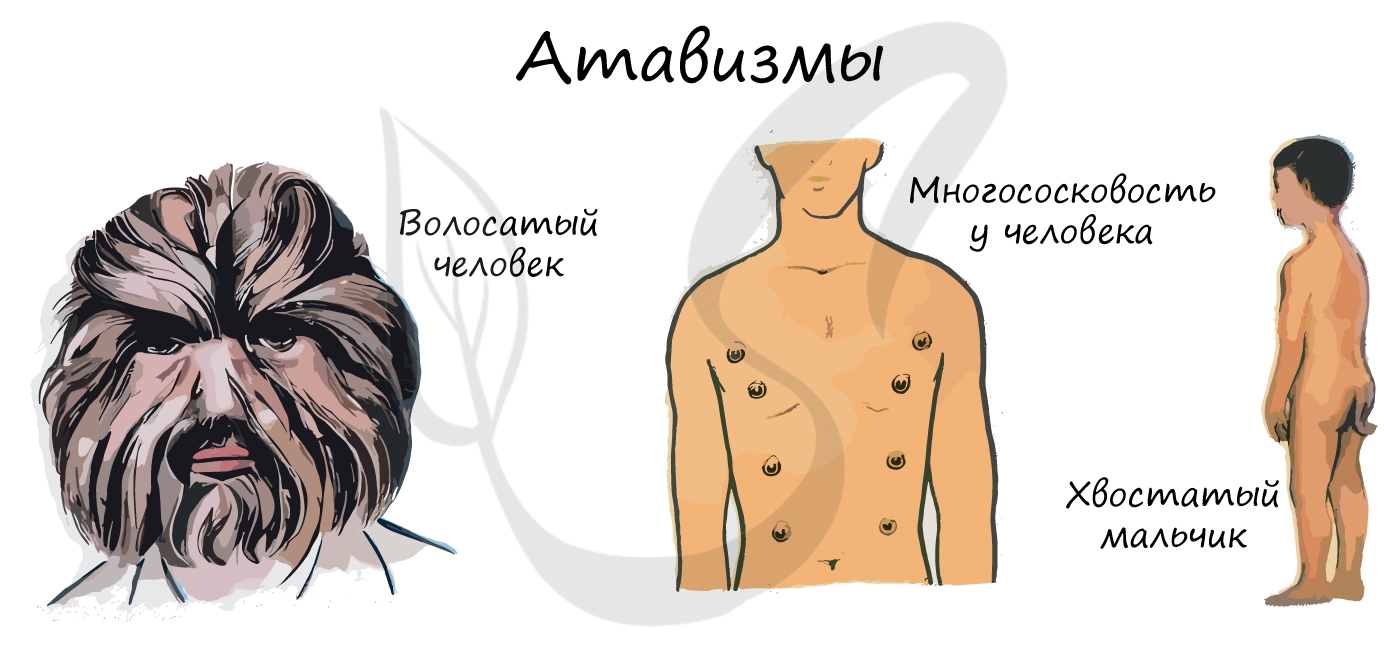

Атавизмы - это органы, в норме присутствовавшие у отдалённых предков, утраченные в ходе эволюции, но иногда проявляющиеся у отдельных организмов данного вида. Такие "редкости" тоже помогают понять, какими были предки тех или иных животных. Благодаря живому интересу к происхождению человека, проявляемому в последние полтора столетия, человеческие атавизмы изучены хорошо.[1]

Появление атавизмов объясняется тем, что гены, отвечающие за данный признак, сохранились в ДНК, но не функционируют, так как подавляются действием других генов.

· Хвостовидный придаток у человека;

· Сплошной волосяной покров на теле человека;

· Добавочные пары молочных желез;

· Задние ноги у китов;

· Задние плавники у дельфинов;

· Задние ноги у змей;

· Дополнительные пальцы у лошадей;

· Возобновление полового размножения у ястребинки волосистой и у клещей семейства Crotoniidae.

Яркий пример атавизма: дельфин с задними конечностями.(Рис.5)

Рис. 5 Дельфин с задними конечностями

Аргументы в пользу эволюции тут те же, что и для рудиментов. Эволюционное объяснение рудиментов и атавизмов состоит в том, что органы (признаки), ставшие бесполезными для организма, не утрачиваются в одночасье, а могут сохраняться в течение миллионов лет, постепенно редуцируясь и разрушаясь под грузом мутаций (отбор перестает отбраковывать мутации, нарушающие развитие данного признака, и эти мутации начинают свободно накапливаться, но процесс этот очень медленный). По ходу дела, естественно, редуцирующийся орган может приобрести новые функции. Даже если внешнее проявление признака полностью утрачено, в геноме еще долго могут сохраняться фрагменты генетических "программ", обеспечивавших развитие данного признака у предков. При особых обстоятельствах (мутации, экстремальные воздействия на развивающийся эмбрион) эти программы могут иногда "сработать" - и тогда мы получаем атавизм.

4. Несовершенство строения организмов

В ходе эволюции каждая новая конструкция не проектируется с нуля, а получается из старой конструкции за счет последовательности небольших улучшений. Эта особенность является причиной специфических несообразностей в строении живых организмов.

Например, возвратный гортанный нерв у млекопитающих идет от мозга к сердцу, огибает дугу аорты и возвращается к гортани. В результате нерв проходит гораздо более длинный путь, чем необходимо, а аневризма аорты может приводить к параличу левой голосовой связки. Особенно наглядно проблема видна на примере жирафа (Рис.6), у которого длина возвратного нерва может достигать 4 метров, хотя расстояние от мозга до гортани -- всего несколько сантиметров. Такое расположение нервов и сосудов млекопитающие унаследовали от рыб, у которых шея отсутствует.[3]

Рис. 6 Схема прохождения возвратного гортанного нерва у жирафа

Ещё один пример -- сетчатка позвоночных и слепое пятно. У позвоночных нервные волокна и ганглиозные клетки сетчатки расположены поверх светочувствительных клеток, и свет должен пройти через несколько слоев клеток, прежде чем попадает на палочки и колбочки. Слепое пятно -- это участок сетчатки, лишённый фоторецепторов, от которого отходит к мозгу зрительный нерв. Для решения многочисленных проблем, вызванных таким устройством сетчатки, у позвоночных есть ряд адаптаций. В частности, у нервных волокон, идущих поверх сетчатки, отсутствует миелиновая оболочка, что повышает их прозрачность, но снижает скорость передачи сигнала. Схожие по строению глаза головоногих лишены этого недостатка. Это наглядно показывает, что и у позвоночных, возможно, могли бы в ходе эволюции сформироваться глаза без слепых пятен. Предполагается, что такое строение глаза связано со способом его развития в онто - и филогенезе. Вероятно, у общих отдалённых предков хордовых фоторецепторы находились на спинной поверхности тела. Затем, при формировании нервной трубки, они оказались на её внутренней поверхности, т. е. на стенке нервного канала (как у ланцетника). Глаза современных позвоночных образуются как выпячивания стенок нервной трубки (глазные пузыри), а фоторецепторы по-прежнему формируются в их внутренней стенке. эволюционный гомология происхождение насекомые

Такие частые патологии как выпадение матки, частое воспаление носоглотки, боли в пояснице у людей отчасти связаны с тем, что мы используем для прямохождения тело, сформированное эволюцией в течение сотен миллионов лет для передвижения на четырёх конечностях. [2]

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что морфологические доказательства теории эволюции полностью подтверждают ее. Благодаря этим доказательствам основы эволюционного учения получили признание в научном сообществе, а ведущей системой представлений о процессах видообразования стала теория эволюции.

[1] - Агафонова Александра Анатольевна "Доказательства эволюции" 1999 г

[2] - Н.М.Борисов, Ф.Ю.Воробьев, А.М.Гиляров, К.Ю.Еськов, А.Ю.Журавлев, А.В.Марков, А.А.Оскольский, П.Н.Петров, А.Б.Шипунов "Доказательства эволюции" 2010 г.

[3] - Н.А. Лемеза Л.В.Камлюк Н.Д. Лисов "Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы"

Подобные документы

Методы изучения эволюционного процесса: палеонтологические, биогеографические, морфологические, эмбриологические, генетические, биохимические и паразитологические. Введение исследователями Цукер-Кандлем и Поллингом понятия "молекулярных часов эволюции".

презентация [2,5 M], добавлен 21.02.2014

Изменение научных представлений о происхождении и развитии жизни на Земле. Логика эволюционного учения. Палеонтологические, морфологические (сравнительно-анатомические), эмбриологические доказательства эволюции, ее переходные формы. Критерии вида.

презентация [352,9 K], добавлен 16.01.2013

Антропогенез как процесс эволюционного происхождения и развития вида Человек разумный (Homo sapiens). Типы доказательств эволюционных процессов: палеонтологические, эмбриологические и сравнительно-анатомические, биологические и социальные факторы.

презентация [803,6 K], добавлен 08.12.2011

Историческое становление и систематика человека как вида. Доказательства животного происхождения человека: эмбриологические, палеонтологические, сравнительно-анатомические: рудименты и атавизмы. Факторы антропогенеза; понятие расы, народа и нации.

презентация [3,7 M], добавлен 13.11.2012

Палеонтологические доказательства происхождения человека. Обнаруженные останки и особенности строения черепа и лицевых костей австралопитека, неандертальца, питекантропа, кроманьонца. Единство строения ведущих признаков у людей разных человеческих рас.

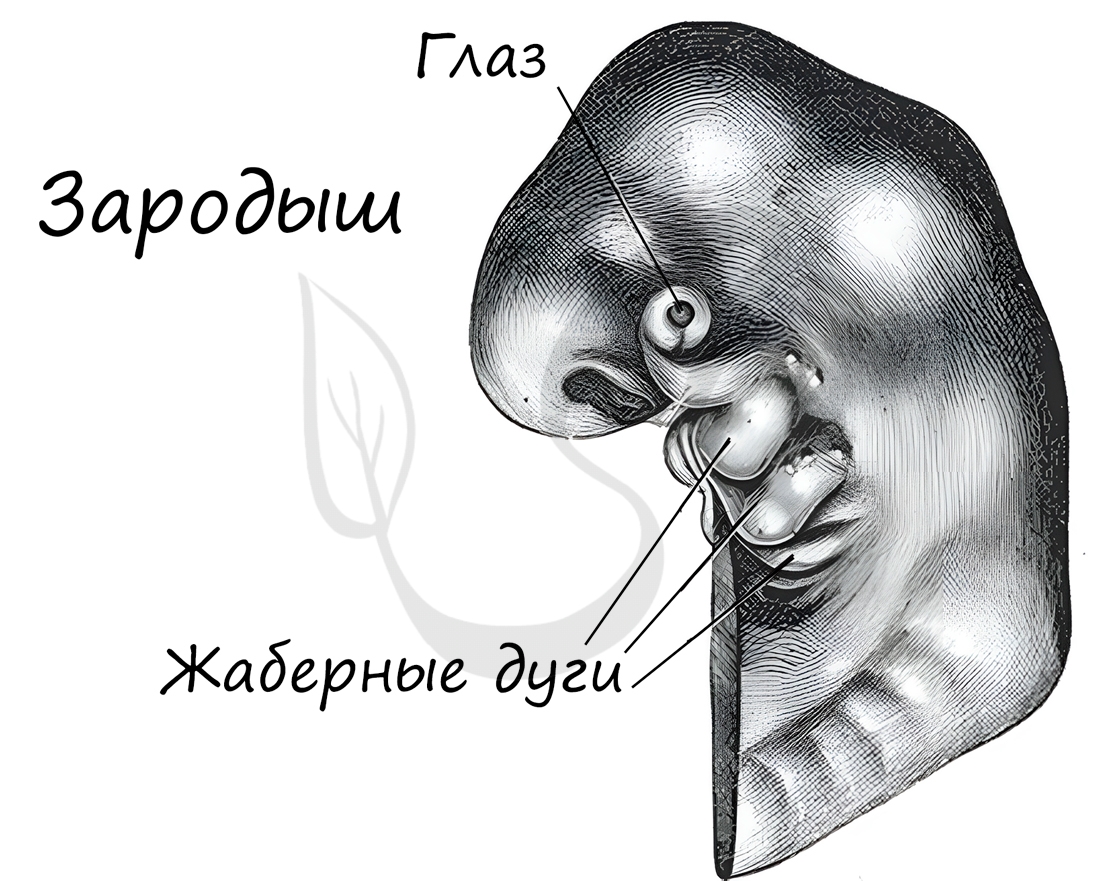

Все многоклеточные животные проходят в ходе индивидуального развития стадии бластулы и гаструлы. С особой отчетливостью выступает сходство эмбриональных стадий в пределах отдельных видов и классов. Например у всех наземных позвоночных так же как и у рыб обнаруживается закладка жаберных дуг, хотя эти образования не имеют функционального значения у взросл организмов. Подобное сходство эмбриональных эмбриональных стадий объясняется единством происхождения всех живых организмов.

Морфологические доказательство эволюции

Существование форм сочетаются признаки нескольких систематических единиц указывает на то, что в прежние геологические эпохи жили организмы, являющиеся родоначальниками нескольких систематических групп. На основании исследований Ковалевского все группу животных, присоединили к позвоночным и дали этому типу название хордовых. Связь между разными классами животных так же хорошо иллюстрирует общность их происхождения. Строение передних конечностей некоторых позвоночных несмотря на выполнение этими органами совершенно разных функций, в общем сходны. Некоторые кости в скелете конечностей могут отсутствовать, другие - срастаться, но их гомология совершенно очевидна. Гомологичным называются Органы, которые развиваются из одинаковых эмбриональных зачатков сходным образом. Некоторые органы не функционируют у взрослых животных и являются лишними - это рудименты. Наличие рудиментов так же как и гомологических органов - свидетельство общности происхождения

Палеонтологические признаки

Палеонтологические данные указывают на смену животных и растений во времени. Палеонтология так же указывает на причины эволюционных преобразований. Богатейший палеонтологический материал - одно из наиболее убедительных доказательств эволюционного процесса.

Биогеографические доказательства эволюции

Ярким свидетельством произошедших и происходящих эволюционных изменений является распространение различных животных и растений по всей территории планеты. А.Уоллесу удалось составить биогеографию областей:

Сравнение животного и растительного мира раз зон дает богатейший материал для доказательства эволюционного процесса. Распределение видов животных и растений по поверхности планеты и их группировка в биогеографические зоны отражает процесс исторического развития Земли и эволюции животного

Островные флора и фауна.

Для понимания эволюционного процесса интерес представляют фауна и флора островов. Состав их Ф и Ф полностью зависит от происхождения этих островов. Острова могут быть материкового происхождения или океанического. Материковые острова характеризуются флорой и фауной, близкой по составу к материковой. Чем древнее остров и чем более значительная водная преграда, тем больше обнаруживается отличий. При рассмотрении океанических островов обнаружено, что их видовой состав очень беден. Отсутствуют наземные млекопитающие и амфибии. Вся фауна океанических островов - результат случайного заселения. Огромное кол-во разнообразных факторов указывает на то, что особенности распределения живых существ на планете тесно связанны с преобразованием земной коры и с эволюционным изменением видов.

Доказательства эволюции органического мира Переходные формы и палеонтологические ряды. Палеонтологами были обнаружены формы организмов, сочетающие признаки более древних и более молодых групп. Такие ископаемые переходные формы служат доказательством эволюции, поскольку свидетельствуют об исторической связи разных групп организмов. Примером подобной формы является ископаемая первоптица юрского периода —археоптерикс — связующее звено между рептилиями и птицами. Археоптерикс — форма с длинным, как.

1050 Слова | 5 Стр.

Доказательство эволюции органического мира

1966 Слова | 8 Стр.

Эволюция

1298 Слова | 6 Стр.

Доказательства

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА I. Сравнительно-анатомические доказательства (Сравнительная анатомия изучает форму и строение отдельных органов и их эволюционные изменения.) 1. Клеточное строение организмов показало единство происхождения органического мира. а) Организмы разных царств состоят из клеток. б) Все клетки имеют сходный план строения. 2. Общий план строения позвоночных. а) Двухсторонняя симметрия. б) Сходные полости тела. в) Наличие позвоночника и черепа. г).

1187 Слова | 5 Стр.

Эволюция

Выдающаяся заслуга Ламарка заключается в создании первого эволюционного учения. Он отверг идею постоянства видов, противопоставив ей представление об изменяемости видов. Его учение утверждало существование эволюции как исторического развития от простого к сложному. Впервые был поставлен вопрос о факторах эволюции. Ламарк совершенно правильно считал, что условия среды оказывают важное влияние на ход эволюционного процесса. Он был одним из первых, кто отметил чрезвычайную длительность развития жизни на Земле.

4212 Слова | 17 Стр.

Доказательства принадлежности челвоека к отряду Приматы

2583 Слова | 11 Стр.

Этапы эволюция человека

1375 Слова | 6 Стр.

Эволюция человека

3728 Слова | 15 Стр.

Палеонтологические , сравнительно-анатомические, эмбриологические доказательства эволюции

птиц и исчезло большое количество рептилий. Таким образом палеонтологические данные указывают на смену форм животных и растений во времени. В отдельных случаях палеонтология указывает на причины эволюционных преобразований. В этом случае рассмотрим эволюцию лошади. Лошади произошли от мелких всеядных, живших 70 млн. лет назад, имевших пятипалую конечность. Но необходимость защиты от хищников и передвижения на большие расстояния привела к преобразованию конечностей, параллельно происходило изменения.

3393 Слова | 14 Стр.

Cинтетическая теория эволюции

накопленного многими поколениями ученых, эволюция жизни - это факт. Споры о том, есть эволюция или ее нет, кипевшие во времена Ч. Дарвина и даже в начале XX в. , сейчас беспредметны. Преемственность признаков и постепенность их преобразования, например, в ряду позвоночных (рыбы -- амфибии -- рептилии -- млекопитающие -- человек), служат доказательством развития живых организмов во все более сложные формы. Современные методы изучения природы дают новые доказательства преемственности между низкоорганизованными.

2739 Слова | 11 Стр.

Особенности эволюции человека

отчество студента) Институт ВШЕНиТ курс I группа 301618 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (код и наименование направления подготовки/специальности) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТАПо дисциплине Современные проблемы естественных наук На тему Особенности эволюции человека (наименование темы) Отметка о зачёте (дата) Руководитель доцент О.Е. Карякина (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) Архангельск 2016 Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное.

2971 Слова | 12 Стр.

Эволюция человека

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. Фундаментальные процессы генетической изменчивости, адаптации и отбора, которые лежат в основе огромного разнообразия органической жизни, определяют также ход эволюции человека. Изучением процессов становления человека как вида, а также внутривидовых вариаций, анатомических и физиологических, занимается антропология (во многих странах эту науку называют физической антропологией, отличая от культурной антропологии, к которой относят лингвистику, доисторическую археологию и этнографию).

5273 Слова | 22 Стр.

1491 Слова | 6 Стр.

Эволюция человека

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. Фундаментальные процессы генетической изменчивости, адаптации и отбора, которые лежат в основе огромного разнообразия органической жизни, определяют также ход эволюции человека. Изучением процессов становления человека как вида, а также внутривидовых вариаций, анатомических и физиологических, занимается антропология (во многих странах эту науку называют физической антропологией, отличая от культурной антропологии, к которой относят лингвистику, доисторическую археологию и этнографию).

5349 Слова | 22 Стр.

Эволюция

Оглавление · ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ · ДАРВИНИЗМ (ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ) · СИСТЕМАТИК ЛИНЕЯ · Ж. Б.ЛАМАРК И ЕГО ПЕРВАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА · ЛАМАРК ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ · ДВА ЗАКОНА ЛАМАРКА · ПРОИСХОДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА · ОЦЕНКА ТЕОРИИ ЛАМАРКА · ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАРЛЗА ДАРВИНА (1809—1882) · ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ · ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ · ИССКУСТВЕННЫЙ ОТБОР · БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ · ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР · РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО.

8221 Слова | 33 Стр.

Расы человека, их происхождение и единство. Особенности эволюции человека на современном этапе

Дополнительным доказательством единства человечества служит локализация на втором и третьем пальцах рук кожных узоров типа дуг (у человекообразных обезьян — на пятом) у всех представителей рас, одинаковый характер расположения волос на голове и т.д. Различия между расами касаются только второстепенных признаков, обычно связанных с частными приспособлениями к условиям существования. Однако многие признаки возникали в разных популяциях человека параллельно и не могут быть доказательствами тесного родства.

1419 Слова | 6 Стр.

Эволюция

Введение Эволюция происходит в течение периода времени, превышающего срок жизни одного поколения, и заключается в изменении наследуемых черт организма. Первым этапом этого процесса является изменение частот аллелей генов в популяции. В идеальной популяции, в которой отсутствуют мутации, естественный отбор, изоляция (избирательность скрещивания), дрейф и поток генов, частота аллелей, согласно закону Харди — Вайнберга, будет неизменна от поколения к поколению.Таким образом, эволюция в данной популяции.

5863 Слова | 24 Стр.

Синтетическая теория эволюции

Содержание -Введение - Понятие и основные постулаты синтетической теории эволюции - Вклад различных ученых в развитие синтетической теории эволюции - Критика синтетической теории эволюции - Заключение - Список использованной литературы Введение Представления о том, что наблюдаемые в современном мире формы жизни не неизменны, встречаются у античных философов — Эмпедокла, Демокрита, Лукреция Кара. Но нам неизвестно о фактах, которые привели их к такому умозаключению, хотя недостаточно.

4988 Слова | 20 Стр.

Основы учения об эволюции

Реферат на тему: Основы учения об эволюции. План Введение 3 1. Становление и развитие эволюционных идей 4 2. Начальные этапы биологической эволюции 8 3. Стадии эволюции человека 12 Заключение 17 Список использованной литературы 19 Введение Идея развития мира является важнейшей идеей мировой цивилизации. В своих далеких от совершенства формах она начала проникать в естествознание еще в XVIII в. Но уже XIX в. можно смело назвать веком идей эволюции. В это время концепции развития стали.

3202 Слова | 13 Стр.

Основные теории эволюции

Введение Проблема происхождения и эволюции жизни относится к наиболее интересным и в то же время наименее исследованным вопросам, связанным с философией и религией. Трудность ее заключается в том, что когда наука подходит к проблемам развития как создания качественного нового, она оказывается у предела своих возможностей как отрасли культуры, основанной на доказательстве и экспериментальной проверке утверждений. Ученые сегодня не в состоянии воспроизвести процесс возникновения жизни с такой же.

2492 Слова | 10 Стр.

Этапы Эволюции Человека

2547 Слова | 11 Стр.

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Современное представление о механизмах и закономерностях эволюции

представление о механизмах и закономерностях эволюции По дисциплине: Биология Содержание Введение . Предпосылки к возникновению теории .1 Проблемы в оригинальной дарвиновской теории, приведшие к утере её популярности .2 Противоречия между генетикой и дарвинизмом . Возникновение и развитие СТЭ . Основные положения СТЭ, их историческое формирование и развитие Заключение Введение Современной теорией эволюции, является СТЭ - Синтетическая теория эволюции. Что же это? Это теория искусственно.

3135 Слова | 13 Стр.

Эволюция

21775 Слова | 88 Стр.

ксе эволюция вселенной

Содержание Введение………………………………………..……………….……………. 31. Образование Вселенной…………………………………………………….5 2. Эволюция Вселенной…………….…………………………………….. . ..9 3. Рождение Галактик ……………. …………………………………….….14 4. Модели будущего Вселенной……………………………………………..17 Заключение……………………………………………………………………21Список литературы……………………………………………………….…..23 Введение Вселенная как целое является предметом особой астрономической науки - космологии, имеющей древнюю историю. Истоки ее уходят в античность. Космология.

3716 Слова | 15 Стр.

Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем

2965 Слова | 12 Стр.

Эволюция животного мира

3670 Слова | 15 Стр.

«Эволюция, образование и структура Вселенной

4266 Слова | 18 Стр.

эволюция человека

1139 Слова | 5 Стр.

Эволюция

ВВЕДЕНИЕ Эволюция в широком смысле этого слова обозначает постепенное изменение сложных систем во времени. Биологическая эволюция - это наследственное изменение свойств и признаков живых организмов в ряду поколений. В ходе биологической эволюции достигается и постоянно поддерживается согласование между свойствами живых организмов и условиями среды, в которой они живут. Поскольку условия постоянно меняются, в том числе и в результате жизненной активности самих организмов, а выживают и размножаются.

4778 Слова | 20 Стр.

Теории возникновения и эволюция Вселенной

1908 Слова | 8 Стр.

Палеонтологические свидетельства эволюции

Палеонтологические свидетельства эволюции Данные палеонтологии, биогеографии, сравнительной анатомии, эмбриологии и молекулярной биологии содержат убедительные и, что очень важно, взаимодополняющие и непротиворечивые свидетельства эволюции. Последовательное появление новых видов животных и растений в палеонтологической летописи Земли привело натуралистов XVIII-XIX к идее эволюции. В нижних слоях геологических отложений обнаруживались более примитивные организмы, в верхних, - все более.

838 Слова | 4 Стр.

Эволюция Дарвина

Реферат: Эволюция Дарвина План 1. Наследственность и изменчивость организмов. 2. Естественный отбор. 2.1. Изменчивость организмов в природе. 2.2. Борьба за существование. 2.3. Результаты действия естественного отбора. 3. Происхождение человека. Введение Теория Чарлза Дарвина, известная под названием теории естественного отбора, является одной из вершин научной мысли XIX в. Однако ее значение выходит далеко за пределы своего века и за рамки биологии.

2908 Слова | 12 Стр.

Экология и эволюция

5102 Слова | 21 Стр.

Эволюция

титульник СОДЕРЖАНИЕ 1.Введение 2.Физико-биологические и социальные факторы эволюции человека разумного. 3.Представление о прародине человека. 4.происхождение и эволюция человека. Восхождение к вершине? 5.Начало антропогенеза прямохождение, развитие руки и речи. 6.Поведение ранних гоминид. 7.Заключение 8.Список используемой литературы. Что такое эволюция – теория, система, гипотеза. Нет, нечто гораздо большее, чем все это: она – основное условие, которому должны отныне.

3663 Слова | 15 Стр.

Эволюция современного человека

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПРЕДМЕТ: биология КЛАСС: 11А ТЕМА: Эволюция современного человека ЦЕЛИ ДЛЯ УЧЕНИКА: изучить вопросы эволюции современного человека при естественном отборе, а также другие факторы эволюции человека. | ЦЕЛИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:способствовать формированию научного мировоззрения по теме эволюция современного человекаСоздать условия для развития логического мышления, навыков устной речи, рефлексивной деятельности.Обеспечить формирование умения слушать других, культуры речи.

1706 Слова | 7 Стр.

Концепция биологической эволюции

учебной дисциплине концепция современного естествознания Контрольная работа На тему: Концепция биологической эволюции Выполнила: Иванова (Маргинова) Татьяна Семеновна студентка III курса группы АП заочного обучения Чебоксары 2011 Содержание Введение 1. Классическая теория эволюции Ч. Дарвина. Принципы дарвинизма. 2. Систематическая (не классическая) теория эволюции: концептуальные основы и принципы. 3. Антидарвинизм и его проявления. 4. Мировоззренческое и методологическое.

5024 Слова | 21 Стр.

Эволюция звезд

1604 Слова | 7 Стр.

Рождение и эволюция звезд

4558 Слова | 19 Стр.

Синтетическая теория эволюции

противоречия синтетической теории20 Вывод Список использованной литературы Введение Эволюция в широком смысле этого слова обозначает постепенное изменение сложных систем во времени. Понятие эволюции употребляется в разных смыслах, но большей частью отождествляется с развитием. Биологическая эволюция - это наследственное изменение свойств и признаков живых организмов в ряду поколений. В ходе биологической эволюции достигается и постоянно поддерживается согласование между свойствами живых организмов.

4750 Слова | 19 Стр.

Современная теория биологической эволюции

3674 Слова | 15 Стр.

Методы исследования эволюции

1575 Слова | 7 Стр.

Вклад Рулье в эволюцию

Рулье также рассматривает буквально все проблемы эволюции. Посмотрим, как он изображает фактический ход эволюции: Первые животные все без исключения жили в воде, на что ясно указывают особенности их строения. Очень серьезное доказательство зарождения и первоначального развития жизни в водной среде Рулье видит в том, что «. главным законом населения нашей планеты растениями и животными есть та же последовательность в постепенном изменении форм и перехождении из одной среды в другую, которому следуют.

793 Слова | 4 Стр.

Эволюция

5481 Слова | 22 Стр.

Эволюция человека

6345 Слова | 26 Стр.

Синтетическая теория эволюции

2143 Слова | 9 Стр.

синтетическая теория эволюции

1930 Слова | 8 Стр.

Генетика и эволюция

дисциплине: КСЕ На тему: Генетика и эволюция человека на Земле Выполнила: Специальность: 080200 Проверил(а): Санкт-Петербург 2011 Содержание Введение 1. Антропогенез, предки человека и основные этапы его эволюции 2.1. Предки человека. 2.2. Этапы становления человека 2.3. Основным фактором эволюции древнейших людей был естественный отбор.

3670 Слова | 15 Стр.

Эволюции скачки катастрофы

8185 Слова | 33 Стр.

Эволюция поведения потебителей

|3 | |1. Эволюция взглядов на поведение потребителей |4 | |2. Эволюция поведения потребителей |7 | |3. Эволюция поведения потребителей туристских услуг .

3027 Слова | 13 Стр.

Рождение и эволюция звезд

1131 Слова | 5 Стр.

Теория эволюции

2130 Слова | 9 Стр.

6261 Слова | 26 Стр.

Эволюция

2. Эволюция и место науки в системе культуры. Взаимоотношения науки с другими отраслями культуры не были безоблачными. Имела место довольно жесткая, порой жестокая борьба за духовное лидерство. В средние века политическая и с нею духовная власть принадлежала религии, и это накладывало отпечаток на развитие науки. Наука в основном должна была служить иллюстрацией и доказательством теологических истин. Итак, культура развивается не только эволюционным путем накопления отдельных достижений, но и революционным.

1446 Слова | 6 Стр.

Теория эволюции

2128 Слова | 9 Стр.

Происхождение жизни и эволюция

5065 Слова | 21 Стр.

Теория эволюции чарльза дарвина

Министерство образования и науки Российской Федерации Тамбовский Государственный Университет имени Г.Р.Державина РЕФЕРАТ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА Выполнил студент I курса 120 группы Академии Экономики и Управления .

7355 Слова | 30 Стр.

Эволюция и строение галактик

Содержание Введение Глава I. Возникновение и формирование галактик Глава II. Строение галактик Глава III Типы галактик Глава IV Эволюция галактик Глава V Новые открытия Заключение Список используемой литературы Введение Галактиками называют гравитационно связанные звездные системы, содержащие миллиарды звезд. Наше Солнце входит в одну из таких систем - Галактику. Звезды Галактики образуют плоский.

5269 Слова | 22 Стр.

диких видов. Различия между отдельными сортами или породами одного вида бывают более значительными, чем между некоторыми дикими видами, родами или даже семействами. Показав широкий размах изменчивости домашних форм, Дарвин приводит неопровержимые доказательства изменения видов под влиянием условий существования. При этом он установил, что наследственная изменчивость – основа эволюционного процесса. Наследственность Следующим свойством живых систем после изменчивости является наследственность – свойство.

597 Слова | 3 Стр.

Теория эволюции чарльза дарвина

6654 Слова | 27 Стр.

Эволюция человека

Целью моей работы является наиболее подробное изучение одного из доказательств эволюции, которое носит название биогеографическое.

Биогеография — наука, изучающая закономерности географического распространения животных и растений, а также характер фауны и флоры отдельных территорий.

Файлы: 1 файл

биогеографические докозательства эволюции.docx

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

Проблема эволюции и происхождения живого на Земле является загадкой и предметом споров не одно столетие. Эта тема относится к наиболее интересным и в то же время наименее исследованным вопросам, связанным с философией и религией. Ярким свидетельством произошедших и происходящих эволюционных изменений является распространение различных животных и растений по всей территории планеты.

Целью моей работы является наиболее подробное изучение одного из доказательств эволюции, которое носит название биогеографическое.

Биогеография — наука, изучающая закономерности географического распространения животных и растений, а также характер фауны и флоры отдельных территорий.

Если два вида сравнительно недавно произошли от одной популяции, то они, как правило, обитают недалеко от ареала этой исходной популяции, а значит и недалеко друг от друга. Таким образом, географическое распределение видов должно быть совместимо с филогенетическим деревом. Филогенетическое дерево (эволюционное дерево, дерево жизни) — дерево, отражающее эволюционные взаимосвязи между различными видами или другими сущностями, имеющими общего предка.[1]

Если не принимать во внимание теорию эволюции, то разумно предположить, что виды живут в наиболее подходящих для них условиях. Теория эволюции же предсказывает, что должно быть много благоприятных для вида мест, в которых представители вида тем не менее отсутствуют, в связи с наличием географических барьеров.

Существует несколько различных версий деления планеты на области. А. Уоллесу (рисунок 1) удалось составить 6 биогеографических областей:

Сравнение животного и растительного мира разных зон дает богатейший научный материал для доказательства эволюционного процесса. Фауна и флора Палеоарктической и Неоарктической областей имеют много общего. Это объясняется тем, что в пролом между названными областями существовал сухопутный мост - Берингов перешеек. Другие области имеют мало общих черт.[2]

Для понимания эволюционного процесса интерес представляют флора и фауна островов. Состав их флоры и фауны полностью зависит от истории происхождения островов.

Огромное количество разнообразных биографических фактов указывает на то, что особенности распределения живых существ на планете тесно связаны с преобразованием земной коры и с эволюционными изменениями видов.

Данные из области биогеографии тесно связаны с палеонтологическими данными.

Ч.Дарвин(рисунок 2), исследуя современную ему фауну Южной Америки, заметил, что там живут примитивные млекопитающие - ленивец и броненосец, которые обнаружены и в ископаемом виде, хотя эти последние и выглядят иначе, чем виды, живущие в настоящее время. Таким образом, уже со времен Дарвина начали сочетать зоогеографические и палеонтологические искания, и общим усилием биогеографов и палеонтологов получено множество убедительных доказательств эволюции живой природы.

Дарвин и его единомышленники, провозглашая эволюционизм, подчеркивали, что если отбросить принципы эволюции, то размещение живых существ, которое имеет место в настоящее время, станет совершенно нам понятным, и будет представлять собой лишь комплекс хаотических, не связанных друг с другом фактов.

Можно было бы предполагать, что условия, господствующие на данной территории, решительным образом влияют на растительный и животный мир. Несомненно, что животные, живущие в тропических лесах Африки, Америки и Австралии обладают некоторыми общими чертами, как и животные, живущие в высоких горах, Арктике или пустыне. Глубинные морские животные так же обладают общими специальными свойствами, как, например органами вырабатывающими свет. Среди животных, живущих в пещерах, часто встречаем формы, лишенные глаз или с рудиментарными глазами. Эти животные могут относится к разным систематическим группам (насекомые, рыбы, земноводные), что свидетельствует о том, что особые световые условия пещер облегчает выживание там форм с рудиментарными глазами, появляющихся как внезапные наследственные изменения, то есть мутации. Эти же мутации в других условиях не имеют шансов победить в конкуренции с формами, обладающими нормальными глазами, и гибнут, тогда, как в темных пещерах могут с успехом жить.[3]

Несмотря на то, что животные, живущие в одинаковых географических районах и в одинаковых условиях, могут обладать определенными общими приспособлениями, нельзя считать, что эта конвергенция признаков свидетельствует об их общем происхождении. Поэтому, хотя у животных тропических лесов Африки, Америки и Австрии или африканских и австралийских бушах нередко можно обнаружить конвергенцию признаков, свидетельствующую о сходных условиях жизни, эти животные являются разными, и зоологу не представило бы никакого труда различить их. Также обстоит дело с фауной и флорой на островах океана. Фауна островов Галапагосского архипелага, лежащего на запад от берегов Южной Америки, совершенно другая, чем фауна островов Зеленого Мыса, расположенных на запад от Африки, хотя климат и характер почвы в обоих случаях очень сходны.

Таких примеров можно было бы привести гораздо больше. Поэтому зоогеографы и фитогеографы в установлении биогеографических районов не руководствуются сходством климата или условий жизни вообще, а другими данными. Они принимают во внимание разницу в фауне определенных районов.

На основании размещения млекопитающих, а также птиц и других позвоночных, и, наконец, характерных признаков флоры, можно по-другому выделить следующие биогеографические области: Голарктическую, Эфиопскую, Восточную, Неотропическую, Мадагаскарскую, Антарктическую и Австралийскую. Некоторые авторы делят все материки только на три основные области, а именно: Арктогея, Неогея и Нотогея, причем Нотогея охватывает Австралию с соседними островами, Неогея - Южную и Латинскую Америку, тогда как все другие материки входят в состав Арктогеи.

Это последнее деление указывает на очень своеобразный характер фауны и флоры, как Австралии, так и Южной Америки в сравнении с фауной и флорой других континентов. Своеобразие Неогеи можно, как мы увидим, объяснить, принимая во внимание, как эволюционные изменения, так и изменения, происшедшие при формировании континентов в процессе преобразования земной коры.

В арктических областях живут следующие млекопитающие: мускусный бык(рисунок 3), белый медведь, моржи. В Северной Америке встречаются лоси, северные олени, медведи, опоссумы, маралы, бизоны(рисунок 4), в Европе - медведи, зубры, лоси, косули, в Азии - яки, лошади Пржевальского, двугорбые верблюды, тигры. В северной части Африки живут также крокодилы некоторые узконосые обезьяны и страусы, которые встречаются также в Аравии.

К Эфиопской области относится Африка к югу от Сахары. Среди представителей фауны этой области можно назвать следующих: африканские слоны, жирафы, бегемоты, носороги, львы, зебры(рисунок 5), узконосые обезьяны, гориллы, шимпанзе, страусы, полуобезьяны.

В Восточной области, куда относится Индия, юго-западная часть Азии и Малайя, встречаются: индийские слоны, тапиры, полуобезьяны, орангутанги, азиатские носороги, тигры и узконосые обезьяны. В лесах Мадагаскара имеется большое количество лемуров.

В Неотропической области, включающей Южную Америку, среднюю и южную часть Мексики, живут ягуары, американские тапиры(рисунок 6), широконосые обезьяны, ламы, броненосцы, муравьеды, ленивцы, а из птиц-туканы, колибри, страусы нанду.

Наконец к Австралийской области относятся Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Тасмания, Полинезийские и Гавайские острова. Из млекопитающих здесь живут очень примитивные клоачные млекопитающие, а именно: австралийский утконос и ехидна, живущие в Австралии и на Новой Гвинее. Кроме того в Австралии имеется большое количество представителей сумчатых животных, как например, кенгуру, а из птиц - страус эму и казуары(рисунок 7). На Новой Гвинее живут казуары и райские птицы, на Новой Зеландии - бескрылые птицы киви, а из пресмыкающихся - очень примитивная форма – гаттерия(рисунок 8). В Антарктике из млекопитающих встречаются тюлени, а из птиц характерны пингвины.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих сходство Неарктической и Палеарктической фауны. Лось, живущий в Европе, является очень близким родственником американского лося, олень из Северной Америки очень похож на европейского оленя. Европейские северные олени являются близкими родственниками американских оленей карибу. Наш европейский зубр так близок американскому бизону, что в результате скрещивания этих двух видов можно получить плодовитое потомство.

Если в каком-то районе возникнет новый вид или группа животных, то по принципу эволюции она может постепенно распространяться от центра своего возникновения. На пути постепенного распространения форм, обладающих большими способностями приспособления к условиям окружающей среды и выходящих победителями в борьбе за существование, имеются, однако, непреодолимые преграды, в виде барьеров, тормозящих эмиграцию в новые районы. Для млекопитающих животных, которые мы, в основном, принимали во внимание, наиболее эффективными барьерами являются водные.

В настоящее время Северная Америка отделена морем (Беринговым проливом) от континента Евроазии. Однако когда-то было иначе. В течение всего третичного периода, то есть в течение 60-70 последних миллионов лет, когда особенно интенсивно путем эволюции развивались млекопитающие животные, Северная Америка не раз была соединена сушей с Евразией, а может быть и непосредственно с Европой. Благодаря этому могла происходить миграция животных из Евразии в Северную Америку и обратно. Особенно интенсивная миграция происходила из Евразии в Северную Америку.

Таким образом, далеко идущее сходство фауны Неарктики и Палеарктики можно объяснить сухопутным соединением, существовавшим между Северной Америкой и Евразией, а также эволюцией форм, населяющих эти континенты, и прибывших в процессе миграции. Ввиду того, что Северная Америка относительно недавно отделилась от Евразии и теперь их разделяет морской барьер, то времени на значительные эволюционные изменения американской фауны с одной стороны и европейской и азиатской с другой, было недостаточно.

Из всех зоогеографических и фитогеографических областей особенно своеобразной фауной и флорой отличается австралийская область, иначе Нотогея. Суша этой области изолирована от других материков. Мнение о том, что в раннем третичном периоде существовала связь между Южной Америкой и Австралией, кажется нам ошибочным. Только некоторые авторы предполагают, что Антарктида служила мостом между Южной Америкой и Австралией. Однако мы не можем полностью исключить такой возможности в более ранних геологических эрах, например, в мезозойской эре.

В настоящее время континент Антарктиды покрыт толстым слоем льда, однако открытые залежи угля указывают на то, что в мезозойской эре климат этого района был умеренным, и там могли развиваться сухопутные животные. Но так как большинство исследователей считает, что уже от начала третичного периода Австралия была отделена от Антарктиды, то следует предположить что живущие в Австралии млекопитающие животные и птицы, а также и многие другие организмы должны были туда попасть через острова, лежащие между юго-восточной Азией и Австралией. [4]

Таким образом, распределение видов животных и растений по поверхности планеты и их группировка в биографические зоны отражает процесс исторического развития Земли и эволюции живого, что, в свою очередь, является подтверждением теории Дарвина.

В своих работах советский ученый Северцов А.Н. выделил понятия биологического прогресса и регресса.

- Численность вида увеличивается

- Ареал расширяется

- Смертность особей уменьшается

- Рождаемость увеличивается

- Происходит процветание вида

-

Ароморфоз (греч. airomorphosis — поднимаю форму)

Ароморфоз представляет собой прогрессивное эволюционное преобразование, повышающее уровень организации организмов. В результате ароморфоза становится возможным освоение новых, ранее недоступных для жизни, территорий. К примеру, теплокровность птиц позволила им заселить места с холодным климатом.

Идиоадаптация подразумевает незначительные, частные изменения в строении и функциях организма, которые помогают приспособиться к условиям среды обитания. Идиоадаптации существенно не повышают уровень организации.

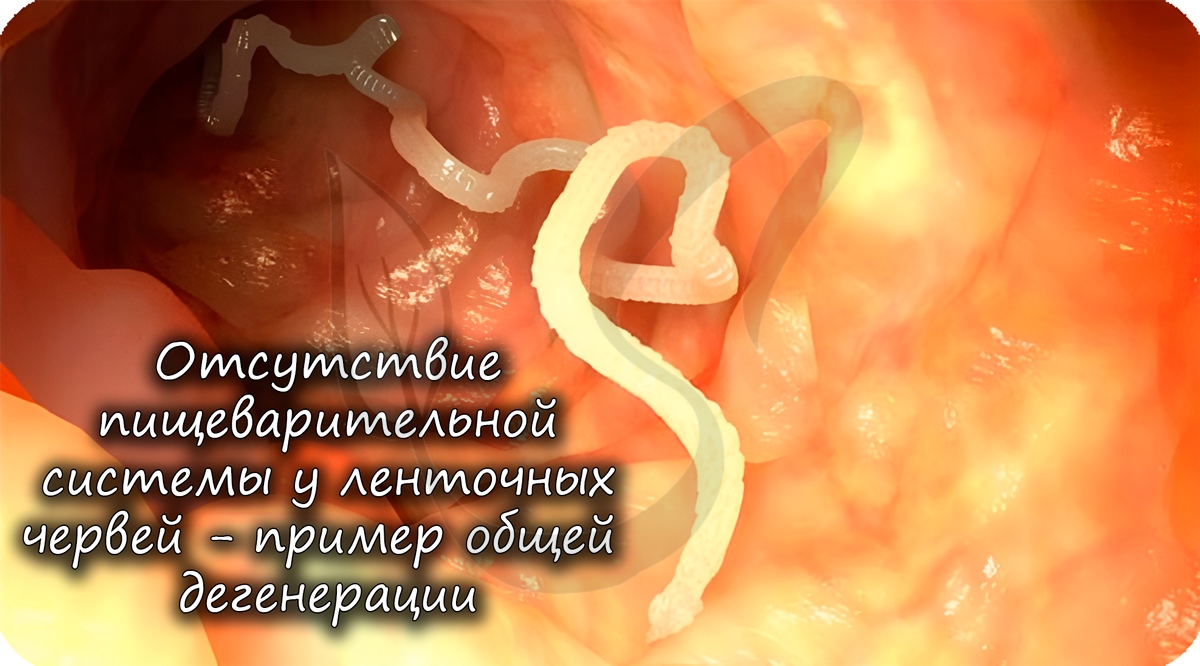

Общей дегенерацией называют упрощение организации, которое заключается в утрате отдельных органов и систем органов. У многих этот пункт вызывает внутреннее противоречие: как общая дегенерация может относиться к биологическому прогрессу?

На самом деле, если орган или система органов не нужна организму в его условиях обитания - то зачем она? Эта система может исчезнуть и освободить место для других, более полезных в данных условиях, органов.

У многих паразитов отсутствуют различные органы, к примеру, у ленточных червей нет пищеварительной системы. А зачем она им, когда пища в кишке, где они обитают, уже переварена и расщеплена организмом хозяина?

Биологический регресс характеризуется признаками, противоположными биологическому прогрессу:

- Численность вида уменьшается

- Ареал сужается

- Смертность особей возрастает

- Рождаемость уменьшается

- Происходит вымирание вида

Главная причина биологического регресса в том, что скорость эволюции вида отстает от скорости изменения внешней среды, эволюции других видов: это несоответствие снижает приспособленность организмов. Часто деятельность человека молниеносно меняет окружающую среду: далеко не все виды могут приспособиться к этому, происходит вымирание.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

-

Гомологичные органы (гомология, от греч. homo(s) — равный, одинаковый)

Такие органы развиваются из одних и тех же зародышевых листков, имеют общий план строения, но выполняют разные функции. Это связано с тем, что животные освоили разные среды обитания, из-за чего происходит дивергенция (лат. divergo - отклоняюсь) - расхождение признаков у первоначально близких животных в ходе эволюции.

Гомологичны между собой скелеты конечностей различных классов позвоночных: рука - ласт - крыло птицы, колючки кактуса - усики гороха - листья растений.

Аналогичные органы развиваются из разных зародышевых листков, имеют различное строение, но выполняют схожие функции. Такое сходство возникает в результате приспособления к одним и тем же условиям среды, из-за чего происходит конвергенция (лат. convergo - сближаю) - схождение признаков у неблизкородственных видов в ходе эволюции.

Аналогичными органами являются крыло птицы - крыло бабочки, глаз человека - глаз кальмара, усики винограда - усики гороха, жабры рака - жабры рыбы.

В строении нынешних животных можно найти признаки древних предковых форм, которые также свидетельствуют об эволюции. Сейчас мы обсудим рудименты и атавизмы.

Рудименты (лат. rudimentum — зачаток) - органы, которые в ходе эволюции утратили свое функциональное значение. Они сохраняются в течение всей жизни и в норме обнаруживаются у человека и животных.

У человека к рудиментарным органам относятся: зубы мудрости, копчик, ушные мышцы, аппендикс (червеобразный отросток), третье веко (эпикантус).

Атавизмы (лат. atavus — отдалённый предок) - случаи проявления у отдельных особей признаков дальних предков. Атавизмы сугубо индивидуальны и не являются нормой. Они также являются доказательством эволюции.

У человека атавизмами могут являться хвост, волосатое тело, добавочные молочные железы, незаращение межпредсердной перегородки.

Переходные формы

Переходные формы свидетельствуют о филогенетической преемственности, соединяя в своем строении черты высших и низших классов. Они - наглядное, живое доказательство эволюции.

Такими формами являются, к примеру, утконос и ехидна из класса млекопитающих. При многих признаках млекопитающих, они откладывают яйца, тем самым подтверждают родство млекопитающих с пресмыкающимися.

Эмбриологические доказательства

Эмбриология (греч. embryon - зародыш) - раздел биологии, изучающий строение эмбрионов. Только вдумайтесь: на этапе эмбриона, через который мы с вами успешно прошли, у нас можно было найти закладку жаберных дуг, которые существуют непродолжительное время, после чего исчезают.

А у рыб, например, жаберные дуги не исчезают - из них развиваются жабры.

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель во второй половине XIX века сформулировали биогенетический закон, гласящий, что онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития вида).

Биогенетический закон Мюллера-Геккеля объясняет повторение этапов (на стадии зародыша), которые были свойственны нашим далеким предкам. Таким образом, мы проходим их этапы, но, не останавливаясь на них, двигаемся дальше к более совершенным этапам.

У головастиков лягушек развивается плавник, есть жабры - это наглядное повторение признаков, которые характерны для их предков - рыб.

Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, который гласит, что на ранних стадиях развития зародыши позвоночных животных настолько похожи друг на друга, что практически неразличимы между собой. Это также указывает и подтверждает единство происхождения животного мира.

Палеонтологические доказательства эволюции

Палеонтология (греч. palaios – древний) изучает ископаемые останки вымерших животных, их сходства и различия с ныне живущими видами. Сопоставляя друг с другом ископаемые останки разных геологических эпох, можно увидеть как происходила эволюция различных видов животных и растений.

В результате таких исследований иногда удается открыть переходные формы, а иногда - целые филогенетические ряды, то есть совокупность последовательно сменяющих друг друга форм одного вида. Так, к примеру, был открыт филогенетический ряд лошади.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: