Правовые презумпции и аксиомы реферат

Обновлено: 30.06.2024

Выполнила:

Курсант 112 учебной группы

рядовой вн.сл. Битюцкая Ю.А.

Рязань 2016 г.

Содержание:

2. Понятие и задачи правовой охраны конституции. Конституционный контроль………………………………4

3. Органы конституционного контроля и его виды………..8

4.Правовые механизмы защиты конституций…………….11

5. Заключение………………………………………………. 13

6. Список литературы………………….…………………….16

1. Введение

Развитие любого государства подтверждает общее правило нашего времени: каждая страна, считающая себя цивилизованной, имеет свою конституцию. Конституция важна и необходима для современного государства, прежде всего потому, что в ней закрепляются егоисходные принципы и назначение, функции и основы организации, формы и методы деятельности. Конституция устанавливает пределы и характер государственного регулирования во всех основных сферах общественного развития, взаимоотношения государства с человеком и гражданином. Самое главное – конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека, защищает его честь идостоинство.

Конституция – это основной закон государства, выражающий волю господствующего класса или всего общества и закрепляющий основы общественного и государственного строя, права и свободы человека, и гражданина.

Как и любая отрасль права,конституционное право представляет собой совокупность правовых норм, т.е. общеобязательных правил поведения людей, правил, соблюдение которых в необходимых случаях обеспечивается применением государственного принуждения в различных формах. Правовые нормы, образующие отрасль, характеризуются внутренним единством, определенными общими признаками, тесно связаны между собой и отличаются от норм других отраслейправа. Эти признаки обусловлены особенностями общественных отношений, на регулирование которых направлены правовые нормы, образующие отрасль.

Под правовой охраной конституции следует понимать совокупность юридических средств, с помощью которых достигается выполнение всех установленных конституцией норм, соблюдение режима конституционной законности.

Целью данной работы является рассмотрениеобеспечения правовой охраны Конституции зарубежных стран.

Необходимо решить следующие задачи:

Раскрыть понятие и задачи правовой охраны конституции;

Показать механизм конституционной самоохраны, раскрыть основные формы данной охраны.

2. Правовая охрана конституции. Конституционный контроль.

Важность регулируемых конституцией общественных отношений, необходимость обеспечения ее верховенства в системеправовых актов, соответствия иных актов и их норм нормам конституции требует и ее особой правовой охраны. Такая охрана направлена на достижение прежде всего незыблемости общественного и государственного строя, закрепленного в основном законе соответствующей страны, стабильности правового статуса личности, на неуклонное выполнение норм конституции всеми субъектами конституционного права:государственными организациями и их должностными лицами, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, т. е. на достижение конституционности правоприменительной практики.

Под правовой охраной конституции следует понимать совокупность средств и способов, с помощью которых должно достигаться строгое соблюдение режима конституционной законности, соответствие конституции всех других правовых актов,принимаемых государственными органами, соблюдение принципа непринятия или отмены уже принятых неконституционных правовых актов, а также их отдельных норм.

В период действия первых конституций буржуазных государств, принятых в XIX столетии, специальные способы их правовой охраны, как правило, отсутствовали. Правовая теория и практика основывались на том, что.

Правовые презумпции и аксиомы – не законодательные нормы, а специфические разновидности правил (принципов), выработанных в ходе длительного развития юридической теории и практики. Будучи продуктом опыта, они играют важную регулятивно-организующую роль в сфере правотворчества, правоприменения, судебной, прокурорской и следственной деятельности, оказывают влияние на становление и развитие правосознания, упрочение законности.

Файлы: 1 файл

правовые призумпции.docx

Правовые презумпции и аксиомы – не законодательные нормы, а специфические разновидности правил (принципов), выработанных в ходе длительного развития юридической теории и практики. Будучи продуктом опыта, они играют важную регулятивно-организующую роль в сфере правотворчества, правоприменения, судебной, прокурорской и следственной деятельности, оказывают влияние на становление и развитие правосознания, упрочение законности.

Природа этих явлений изучена недостаточно полно. В учебной литературе они, как правило, не освещаются, в программах не значатся. Им не находится места в общей классификации социальных норм, в том числе среди правовых (в качестве самостоятельных). Между тем знания о них важны для профессиональной подготовки юристов.

Презумпция означает предположение о существовании (или наступлении) каких-либо фактов, событий, обстоятельств. В основе пре-

зумпции – повторяемость жизненных ситуаций. Раз нечто систематически происходит, то можно предположить, что при аналогичных условиях оно повторилось или повторится и на этот раз. Такой вывод не достоверный, а вероятный. Следовательно, презумпции носят предположительный, прогностический характер. Тем не менее они служат важным дополнительным инструментом познания окружающей действительности. Презумпции выступают в качестве средства, помогающего установлению истины. В этом их научная и практическая ценность.

Правовые презумпции определяют ся в литературе как закрепленные в нормах права предположения о наличии или отсутствии юридических фактов. Эти предположения основаны на связи с реально происходящими процессами и подтверждены предшествующим опытом.

Правовые презумпции – разновидности общих презумпций. Особенность первых, как это вытекает из приведенного определения, состоит в том, что они прямо или косвенно отражаются в нормативных актах, обусловлены потребностями юридического опосредования общественных отношений и действуют только в правовой сфере.

Назовем наиболее характерные презумпции.

Презумпция знания закона (правознакомства). Априори предполагается, что каждый член общества знает (или по крайней мере должен знать) законы своей страны. Незнание закона не освобождает никого от ответственности за его нарушение. Во всех правовых системах исходят из того, что гражданин не может в качестве оправдания ссылаться на свою юридическую неосведомленность – это не будет принято во внимание, хотя заведомо ясно, что ни один человек не в состоянии познать все действующие в данном обществе правовые нормы и акты. Однако иная посылка была бы здесь крайне опасной.

Презумпция невиновности, согласно которой каждый гражданин предполагается честным, добропорядочным и ни в чем не виновным, пока не будет в установленном порядке доказано иное, причем бремя доказывания лежит на тех, кто обвиняет, а не на самом обвиняемом.

См/ Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 14, Веденеев Е.Ю. Роль презумпций в гражданском праве, арбитражном и гражданском судопроизводстве // Государство и право. 1998. № 2.

Данное положение закреплено в международных пактах о правах чело-иска, получило отражение в статье 49 российской Конституции.

Презумпции справедливости закона, истинности и обоснованнос-ги приговора, ответственности родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, предположения о том, что фактический владелец вещи является ее собственником, что принадлежность следует за главной вещью, что позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с ним расходится; никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам; специальный закон отменяет действие общего, к невозможному не обязывают; кто не отрицает, признает; не все, что законно, нравственно и др. Любая презумпция принимается за истину, она действует до тех пор, пока не доказано обратное.

Гипотеза есть предположение, выдвигаемое в процессе исследования какого-либо явления и требующее теоретического обоснования и проверки практикой. Если презумпция, аккумулируя в себе предшествующий опыт, постоянно находит жизненное подтверждение своей правильности (что, конечно, не исключает случаев несоответствия отдельным ситуациям), то гипотеза с самого начала базируется на строго научных положениях, которые не должны противоречить истинным знаниям в данной области.

Наука опирается на них как на исходные, проверенные жизнью данные. В общей теории права аксиоматических положений много: кто живет по закону, тот никому не вредит; нельзя быть судьей в своем собственном деле; что не запрещено, то разрешено; всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого; люди рождаются свободными и равными в правах; закон обратной силы не имеет; несправедливо наказы-

* Манов /.//. Аксиомы в советской теории права // Сов. государство и право. 1986. № 9. С. 29; См. также. Фереис-Сороцкий. Аксиом ы в праве // Правоведение. 1998. № 5.

вать дважды за одно и то же правонарушение; да будет выслушана вторая сторона; гнев не оправдывает правонарушения; один свидетель – не свидетель; если обвинение не доказано, обвиняемый оправдан; показания взвешивают, а не считают; тот, кто щадит виновного, наказывает невиновных; правосудие укрепляет государство; власть существует только для добра и другие. Все эти аксиомы играют важную регулятивную, прикладную и познавательную роль.

Юридические фикции. Фикция в переводе с латыни – выдумка, вымысел, нечто реально не существующее. В юриспруденции – лто особый прием, который заключается в том, что действительность подводится под некую формулу, ей не соответствующую или даже вообще ничего общего с ней не имеющую, чтобы затем из этой формулы сдсл;ггь определенные выводы. Это необходимо для некоторых практических нужд, поэтому фикции закрепляются в праве. Фикция противостоит истине, но принимается за истину. Фикция никому не вредит. Напротив, она полезна.

Примером юридической фикции можно считать и объявление гражданина умершим на основании п. 3 ст. 45 Гражданского кодекса РФ: «Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель… Читать ещё >

Правовые аксиомы, презумпции и фикции ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

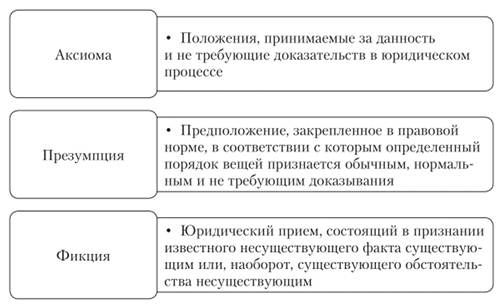

Аксиомы, презумпции и фикции дополняют собой классические нормы права и служат важным инструментальным средством регулирования наиболее сложных общественных отношений (рис. 1.9), помогают избегать затруднительных ситуаций в правоприменении и юридических коллизий.

Под правовыми аксиомами, как правило, понимают абсолютные утверждения, не требующие доказательств в юридическом процессе.

Рис. 1.9. Аксиомы, презумпции и фикции в юридической технике В российской юридической науке это понятие обозначилось не так давно, хотя многие аксиомы были ей известны еще с древнейших времен:

- — никто не судья в собственном деле;

- — нельзя передать другому больше прав, чем имеешь сам;

- — никто не обязан обвинять сам себя;

- — любое неустранимое сомнение толкуется в пользу обвиняемого;

- — закон обратной силы не имеет и др.

Тем не менее многое из того, что раньше считалось истинным, непреложным, сегодня может восприниматься далеко не однозначно, поэтому статус истинности, автоматически присваиваемый положениям, признаваемым аксиомами, в определенных конкретно-исторических условиях может вызывать известные сомнения.

Правовые аксиомы — это идеальные формы, относящиеся к разнообразным, хотя и взаимосвязанным граням правовой действительности, — к праву, правовой идеологии, правовой психологии и юридической науке.

Аксиомы представляют собой положения, в виде квинтэссенции выражающие суммарный социально-правовой опыт и принимаемые как абсолютные или относительные истины, применяемые в целях упрощения процесса правового регулирования и решения научных задач, обеспечивающие преемственность в праве и объек;

тивируемые в различных формах в зависимости от их принадлежности к определенным группам [1] .

Данное определение является родовым по отношению к различным видам правовых аксиом, среди которых с учетом специфики свойственной каждой группе аксиом различают следующие.

Аксиомы науки права — научные положения, в логико-методологическом плане представляющие собой элемент научно-теоретического базиса — основные, исходные положения, необходимые для построения определенной теории, а в содержательном — исходные положения теории, фиксирующие важнейшие связи и отношения между ключевыми понятиями.

Аксиомы в праве — знания о явлениях социальной среды, принимаемые как истины и вовлекаемые в необходимых случаях в правовые исследования, а также в процесс правового регулирования (при создании, интерпретации, реализации юридических норм).

Аксиомы права — идеальные элементы правовой материи, утверждаемые в законодательстве и используемые в правотворчестве и правоприменительной деятельности без процессуальной оценки истинности. Их можно классифицировать по двум основаниям:

- 1) общеправовые, межотраслевые и отраслевые аксиомы;

- 2) аксиомы материального и процессуального права.

В науке отсутствует единое мнение о том, следует ли относить правовые аксиомы к средствам юридической техники или нет. Однако учитывая важное значение правовых аксиом в правотворчестве, применении, реализации права, а также толковании правовых норм, представляется более верным все же считать их одним из элементов юридической техники.

Юридическая презумпция. Несмотря на довольно прочно устоявшееся определение данного понятия, собственно законодательного закрепления оно не имеет. В науке, напротив, таких определений присутствует довольно много, но все их можно свести к двум основным подходам — динамическому и статистическому.

Первый подход понимает под презумпцией юридическую обязанность компетентных государственных органов и должностных лиц признать предполагаемый (презюмируемый) факт установленным. Но этот подход не отражает наиболее важных признаков презумпций, так что обратимся к иному подходу, которого придерживается абсолютное большинство юристов.

Юридическая презумпция в соответствии со статистическим подходом — это предположение (лат. рraesumptimo), прямо или косвенно закрепленное в норме нрава, в соответствии с которым определенный порядок вещей в области общественных отношений признается характерным для обычного поведения участников этих отношений, т.с. — нормальным, в силу этого не требующим доказывания.

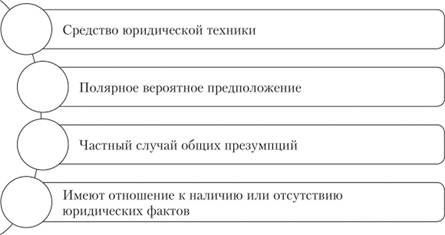

Из данного определения можно вывести все наиболее существенные признаки презумпции (рис. 1.10):

- — презумпция — средство юридической техники, используемое в законотворчестве и правоприменительной деятельности;

- — является вероятным предположением, причем вероятность его полярно вариативна (виновен — не виновен, является отцом — не является отцом, и т. д. );

- — правовые презумпции — есть разновидность презумпций общих, отличные от последних тем, что прямо или косвенно закреплены в нормах права;

- — связаны с наличием или отсутствием определенных обстоятельств, имеющих правовое значение и влекущих правовые последствия, — юридических фактов.

Рис. 1.10. Признаки юридической презумпции Презумпцией, как правило, становится принимаемое в какойлибо области знаний предположение об истинности или ложности определенного факта, воспринимаемое как заведомо верное в большинстве конкретных случаев. Такое предположение изначально признается верным, но только до тех пор, пока не будут представлены доказательства, подтверждающие иное, не столь распространенное, неординарное или редкое явление. В основе презюмирования лежит практический жизненный опыт и признаваемые в данной области теоретические концепции, имеющие вид парадигмы [4] . Например, подтверждением наиболее известной в праве презумпции невиновности может служить то, что подавляющее большинство людей не являются преступниками, а следовательно, в отсутствие или недостаточности доказательств совершения человеком преступного деяния значительно более вероятно, что он не является преступником.

Среди наиболее важных правовых презумпций можно выделить следующие:

- — невиновности — в уголовном и уголовно-процессуальном праве, а также в конституционном праве в связи с закреплением в конституции государства;

- — вины — в гражданском праве, а в некоторых странах — и в уголовном праве;

- — добросовестности — характерна для налогового права;

- — отцовства мужа матери — установлена в семейном праве;

- — авторства — в авторском праве и праве интеллектуальной собственности;

- — согласия (не согласия) па изъятие органов и (или) тканей у умершего человека для их пересадки — характерна для медицинского права в зависимости от позиции различных государств;

- — согласия супруга на распоряжение вторым супругом общим имуществом — в семейном и гражданском праве;

- — экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности — в экологическом праве;

- — смерти в случае безвестного отсутствия лица свыше установленного законом срока — в гражданском праве.

Помимо вышеперечисленных, в юридической практике существуют и применяются и другие презумпции, например, презумпция психического здоровья, используемая в судебной психиатрии и экспертной деятельности [5] .

Необходимо различать презумпцию и аксиому. Аксиома является теоретическим постулатом, избранным в качестве базы для логического вывода и в пределах теории принимаемая за безусловную истину без доказательств, в то время как презумпция — выведенное из практики суждение, которое всего лишь определяет предпочтительный порядок исследования разнообразных гипотез. Любое утверждение, противоречащее аксиоме, в пределах парадигмы является заведомо ложным, тогда как противоречие презумпции вполне возможно, но требует доказательств, так как полагается гораздо менее вероятным.

В зависимости от закрепления презумпций в правовой норме выделяют презумпции фактические и юридические. Соответственно, первые в нормах вообще не закреплены, а вторые или прямо закрепляются, или выводятся из правовых норм путем толкования.

Фактические презумпции правового значения в принципе не имеют, но могут учитываться при формировании внутреннего убеждения правоприменителя (например, судьи, следователя, прокурора).

О наличии косвенной презумпции можно сделать вывод лишь подвергнув ту или иную норму процедуре грамматического и логического толкования.

Так, например, любое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, считается осознающим фактический характер своих действий и имеющим возможность руководить этими действиями, пока не доказано иное. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в уголовном праве действует косвенная презумпция вменяемости, в силу которой лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, считается вменяемым, пока нет доказательств обратного. Несмотря на отсутствие законодательного закрепления данной презумпции, из нес исходят в своей практической деятельности все суды, наличие же невменяемости необходимо обосновывать и признавать в судебном порядке (7, "https://referat.bookap.info").

Прямые презумпции в законодательстве предпочтительнее, чем косвенные, поскольку основным назначением презумпции является устранение пробелов в правовом регулировании общественных отношений и облегчение процесса доказывания, так как на современном этапе развития судопроизводство основывается на принципе состязательности сторон. Применение любой презумпции связано с определенными правовыми последствиями, наступающими для участников правоотношений, затрагивающими их права, свободы и обязанности, именно поэтому любая презумпция должна быть прямо выражена в норме права. Прямое закрепление презумпции способствует единообразному толкованию и применению правовых норм.

Деление презумпций на опровержимые и неопровержимые, до последнего времени также считалось общепринятым в теории права. Однако в последнее время эта классификация подвергается критике, поскольку, как уже было отмечено, презумпции, как предположения вероятные, всегда могут быть опровергнуты. Другое дело, каков будет порядок этого опровержения.

Так, если презумпция закреплена в диспозитивной форме (например, презумпция авторства), заинтересованной стороне достаточно будет указать на наличие иного варианта, т. е. отказаться от авторства, не признать себя таковым. В случае же императивной презумпции (например, знания закона), очевидно, что иной вариант поведения отсутствует, а значит, и доказывание должно осуществляться другим путем (например, доказать, что лицо не могло знать новый закон, так как было изолированно от общества и СМИ).

Еще одно основание для классификации юридических презумпций — использование их в процессуальных или же материальных правоотношениях.

Возможно классифицировать презумпции и по степени их общности на общеправовые (знания закона, истинности правовых и правоприменительных актов), межотраслевые (добропорядочности граждан) и отраслевые (отцовства, невиновности).

Значение презумпций в праве довольно сложно переоценить, поскольку они используются тогда, когда иными способами установить какой-либо факт не представляется возможным, а подобная юридическая неопределенность может привести к существенному торможению механизма правового регулирования, вплоть до его остановки. Помимо этого, многие презумпции выступают в роли принципов права, ведущих, руководящих начал правового регулирования, установленных государством, указывают на оценку государством человека (к примеру, презумпция добропорядочности граждан).

Наиболее часто под фикцией [9] в сфере права понимают юридический прием, допускаемый или прямо предписываемый правовой нормой и состоящий в признании некоего несуществующего факта существующим или, напротив, существующего обстоятельства несуществующим.

Кроме фиктивных исков в римском праве использовался так называемый мнимый судебный процесс, как один из способов перенесения права собственности. Приобретатель и отчуждатель являлись к претору, и приобретатель требовал вещь, которую он приобретал, утверждая, что она принадлежит ему. Отчуждатель или признавал право истца, или просто молчал. Претор констатировал право истца и выдавал акт, подтверждающий волю сторон [11] .

В современном праве юридическая фикция имеет место только в виде специального средства или приема юридической техники, и се применение при конструировании норм права в некоторых случаях является единственно возможной формой регулирования общественных отношений в затруднительной ситуации неустранимой неопределенности. Помимо этого, благодаря собственной универсальности, юридическая фикция может быть применена при формулировании не только отдельной нормы нрава, но и при построении целых, специфических правовых институтов.

К фикциям, присущим гражданскому праву и установленным в Гражданском кодексе РФ, относят институт признания гражданина безвестно отсутствующим, предусмотренный ст. 42: «Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — первое января следующего года" .

Значение юридической фикции при реализации данной процедуры состоит в определении даты, начиная с которой гражданина следует числить безвестно отсутствующим. Очевидно, что определяемый таким способом момент начата безвестного отсутствия является абсолютной фикцией, поскольку совершенно невозможно утверждать, что гражданин пропал именно в первое число месяца, следующего за тем, когда были получены последние сведения о нем. Тем не менее законодатель устанавливает такой порядок в целях упрощения механизма применения рассматриваемой нормы.

Система фикций во многом повторяет систему презумпций. Тесная связь межу этими явлениями была замечена еще правоведами середины XIX в. Д. И. Мейер относил оба этих понятия к уклонениям от нормального порядка, когда определения, рассчитанные на известные факты, получают силу, хотя последних мы и не усматриваем. Другие ученые, хотя и расходились в конечном определении понятий фикции и презумпции, рассматривали их в тесной связи [12] .

Юридико-технический механизм фикции состоит в процедуре признания фактически ложного положения за истинное. Применение такого приема юридической техники в праве не ставит перед собой цель установить истину, основное его назначение — регулирование сложных жизненных ситуаций и отношений, которые иным способом не поддаются правовой регламентации. Юридикотехнический механизм презумпции, в свою очередь, закрепляет определенный юридический факт исходя из высокой вероятности его наличия, но не абсолютной истинности, т. е. только предполагая его наличие.

Выполнила:

Курсант 112 учебной группы

рядовой вн.сл. Битюцкая Ю.А.

Рязань 2016 г.

Содержание:

2. Понятие и задачи правовой охраны конституции. Конституционный контроль………………………………4

3. Органы конституционного контроля и его виды………..8

4.Правовые механизмы защиты конституций…………….11

5. Заключение………………………………………………. 13

6. Список литературы………………….…………………….16

1. Введение

Развитие любого государства подтверждает общее правило нашего времени: каждая страна, считающая себя цивилизованной, имеет свою конституцию. Конституция важна и необходима для современного государства, прежде всего потому, что в ней закрепляются егоисходные принципы и назначение, функции и основы организации, формы и методы деятельности. Конституция устанавливает пределы и характер государственного регулирования во всех основных сферах общественного развития, взаимоотношения государства с человеком и гражданином. Самое главное – конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека, защищает его честь идостоинство.

Конституция – это основной закон государства, выражающий волю господствующего класса или всего общества и закрепляющий основы общественного и государственного строя, права и свободы человека, и гражданина.

Как и любая отрасль права,конституционное право представляет собой совокупность правовых норм, т.е. общеобязательных правил поведения людей, правил, соблюдение которых в необходимых случаях обеспечивается применением государственного принуждения в различных формах. Правовые нормы, образующие отрасль, характеризуются внутренним единством, определенными общими признаками, тесно связаны между собой и отличаются от норм других отраслейправа. Эти признаки обусловлены особенностями общественных отношений, на регулирование которых направлены правовые нормы, образующие отрасль.

Под правовой охраной конституции следует понимать совокупность юридических средств, с помощью которых достигается выполнение всех установленных конституцией норм, соблюдение режима конституционной законности.

Целью данной работы является рассмотрениеобеспечения правовой охраны Конституции зарубежных стран.

Необходимо решить следующие задачи:

Раскрыть понятие и задачи правовой охраны конституции;

Показать механизм конституционной самоохраны, раскрыть основные формы данной охраны.

2. Правовая охрана конституции. Конституционный контроль.

Важность регулируемых конституцией общественных отношений, необходимость обеспечения ее верховенства в системеправовых актов, соответствия иных актов и их норм нормам конституции требует и ее особой правовой охраны. Такая охрана направлена на достижение прежде всего незыблемости общественного и государственного строя, закрепленного в основном законе соответствующей страны, стабильности правового статуса личности, на неуклонное выполнение норм конституции всеми субъектами конституционного права:государственными организациями и их должностными лицами, общественными организациями, юридическими и физическими лицами, т. е. на достижение конституционности правоприменительной практики.

Под правовой охраной конституции следует понимать совокупность средств и способов, с помощью которых должно достигаться строгое соблюдение режима конституционной законности, соответствие конституции всех других правовых актов,принимаемых государственными органами, соблюдение принципа непринятия или отмены уже принятых неконституционных правовых актов, а также их отдельных норм.

В период действия первых конституций буржуазных государств, принятых в XIX столетии, специальные способы их правовой охраны, как правило, отсутствовали. Правовая теория и практика основывались на том, что.

Читайте также: