Основные направления модернизации российского образования на современном этапе реферат

Обновлено: 01.06.2024

Работники в образовательной сфере говорят о необходимости модернизации в этой области. Она начала реализовываться достаточно давно. Что представляет собой модернизация российского образования? Подробнее – в этой статье.

Что подразумевается под модернизацией образования в РФ?

Определение этого понятия имеет культурологический и философский характер. Оно обозначает специфичный способ организации образовательного процесса. Одна из главных черт этого способа – целенаправленность. Также он обладает управляющим характером.

Модернизацию в данной сфере начали осуществлять 20 лет назад. Правительство России утвердило Концепцию по модернизации, отнеся образование к числу главных отраслей.

Какова же, собственно, эта концепция? Под модернизацией образования понимают процесс адаптации образовательной системы к политическим и социально-экономическим реалиям развития государства в настоящее время. Россия осваивает опыт модернизации тех образовательных систем, которые имеют место в высоко развитых странах.

Почему в образовательной системе РФ так важна модернизация? Дело в том, что ее реализация способствует определению динамики прогресса российского общества в экономическом, социальном и политическом отношениях.

Модернизация призвана обеспечить страну высококвалифицированными кадрами, дающими высокие количественные и качественные показатели в работе. Также кадры помогают сформировать необходимую государственную идеологию, на которой должно базироваться политическое развитие социума с демократическим режимом.

Современные тенденции

Итак, концепция модернизации российского образования сформирована. Как в настоящее время эта концепция реализуется?

В ней изложено следующее:

- Темп общественного развития должен ускориться. Подрастающее поколение имеет множество возможностей, чтобы определиться с профессией. Этот выбор должен быть осмысленным, поэтому у обучающихся осуществляется определенная подготовка к будущей профессиональной деятельности. А именно – они могут еще в ходе обучения в школе попробовать себя в роли определенного работника, пройти профориентационные тесты.

- Современные глобальные проблемы должны решаться молодым поколением россиян. Для этого необходимо, чтобы было организовано международное сообщество. Деятельность в этом сообществе, в свою очередь, требует формирование и развитие у молодых людей мышления, необходимого для современных реалий.

- Чтобы экономика России улучшалась, необходимо наличие лучших работников, для которых характерна профессиональная мобильность. Малоквалифицированные и неквалифицированные кадры, напротив, должны сокращаться.

- Молодые люди должны учиться командной работе, сотрудничеству, развитию и совершенствованию своих лидерских качеств, поскольку необходимо быть сплоченными для решения глобальных проблем человечества.

- Все большую роль приобретает человеческий капитал, поэтому необходимо опережающее развитие российской образовательной системы.

- Необходимо диверсифицировать образование на всех его стадиях. Она предполагает, что варианты и возможности его получения расширяются, повышается гибкость образовательной системы. Система образования имеет возможность адаптироваться к физическим и психическим особенностям людей, получающих его.

Направления модернизации российского образования

Вот какие направления модернизации образования в России изложены в Концепции:

- Качество образования должно быть повышено на всех его стадиях: дошкольной, школьной, профессиональной. Это достигается благодаря изменению его содержательной стороны.

- В российской системе образования должны формироваться эффективные организационно-экономические механизмы. Эти механизмы направлены на то, чтобы привлечь и впоследствии использовать высококвалифицированные ресурсы в области педагогики.

- Система образования должна развиваться и совершенствоваться, ориентируясь на открытость государству и обществу.

- Весь процесс модернизации необходимо качественно и своевременно сопровождать на нормативно-правовой основе.

- Профессионализм педагогов должен регулярно повышаться. Также педагогическим работникам повышают социальный статус и оказывают больше поддержки на общественном и государственном уровнях.

Стоит вернуться к диверсификации. Ее главные направления:

- Разнообразие программ, образовательных учреждений, квалификации педагогических работников и пр.

- Многообразие уровней и субуровней образовательной системы. Также варьируются сроки получения образования, обеспечиваются возможности приобретения квалификации, ее повышения, переквалификации. Есть возможность получения допобразования.

- Обеспечение образовательных учреждений качественным и разнообразным финансированием.

- Обеспечение образовательных учреждений качественным управлением.

- Одна из приоритетных задач модернизации российского образования – его гуманизация.

Что это значит? Образовательная система развивается таким образом, что в ней признается личность обучающегося. Личностно-ориентированный подход – ведущая ценность педагогического процесса, независимо от стадии обучения и преподаваемого предмета.

Реализуется гуманизация образования следующим образом:

- Учитываются интересы, увлечения ученика.

- Педагог и учащиеся уважают друг друга. Важен авторитетный (не авторитарный) стиль педагогического общения.

- Чтобы ученики могли развиваться и саморазвиваться, необходимо организовать специальные условия.

- У учащихся формируются общекультурные компетенции. Также ученики приобретают навыки саморазвития и самовоспитания.

- Инновации – неотъемлемая часть процесса обучения и воспитания детей дошкольного и школьного возрастов.

Итак, модернизация в образовательной сфере в РФ необходима. Важно правильно реализовывать ее концепцию. За 20 лет удалось частично это сделать, т.к. появились курсы повышения квалификации, условия для учащихся с ОВЗ и т.д.

Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения его введения.

- использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

- разработке и утверждению образовательных программ;

- приему на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределению должностных обязанностей, созданию условий и организации дополнительного профессионального образования работников; \

- определению списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников;

- материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в любом обществе. Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты.

Таким образом, представляет интерес анализ основных направлений модернизации образования на современном этапе развития.

Процесс модернизации системы образования как результат вхождения России в Болонскую систему характеризуется существенными изменениями в педагогической теории и практике общеобразовательной средней школы. Обновление научно-методической базы, содержания школьного образования требует переосмысления опыта прошлого в целях его использования в условиях реформирования школьного образования.

Ведущими тенденциями становления и развития школьного образования России в ХХ ‒ начале ХХI века явились государственная политика в области образования, развитие печати, развитие научно-методической основы школьного образования, введение профильных классов, подготовка педагогических кадров.

Современный этап развития школьного образования характеризуется многочисленными реформами в образовании. Опыт реформирования российской системы образования позволяет констатировать, что современная школа пока еще не готова противостоять таким негативным тенденциям, как снижение интереса у учащихся к учебе. Отмечается резкое падение духовной и речевой культуры в современном обществе среди подростков и молодежи, недостаточное владение нормами литературного языка, отсутствие этикетных правил поведения, агрессивный стиль общения, неразборчивость в выборе полезной информации в современном информационном потоке, отсутствие интереса к классической художественной литературе, известной во всем мире, что ведет к духовному обеднению и утрате ценностных ориентиров молодежи.

Одной из проблем обновления содержания образования является решение общеметодологических принципов его модернизации, к которым относят:

- гражданскую и гуманистическую направленность содержания,

- общеобразовательный характер учебного материала;

- связь учебного материала с практикой перемен в нашей жизни;

- основообразующий и системообразующий образ учебного материала;

- интегративность изучаемых курсов;

- развивающий характер учебного материала;

- гуманитарно-этическую тенденцию содержания образования;

- взаимосвязанность и взаимообусловленность смежных предметов;

- эстетические аспекты содержания образования.

Таким образом, в становлении и развитии школьного образования на современном этапе намечены следующие тенденции:

- государственная политика в области образования,

- развитие печати,

- развитие научно-методической основы школьного образования,

- введение профильных классов,

- подготовка педагогических кадров для школьного образования.

Все это привело к созданию и внедрению программ и учебников нового поколения, новых форм организации учебного процесса, которые вызывают определенные трудности организационного и методического характера, поэтому правомочным является использование историко-педагогического опыта в современном реформировании школьного образования.

ГОСТ

Концепция модернизации российского образования

Модернизация образования – это процесс адаптации системы образования к современным государственно-политическим и социально-экономическим условиям развития страны, освоение опыта модернизации систем образования более развитых и продвинутых стран.

Модернизация российского образования началась в декабре 2001 года, когда правительством России была утверждена Концепция по его модернизации. Согласно Концепции образование относится к числу основных приоритетных отраслей.

В настоящее время модернизация образования является одной из важнейших задач государства. Именно успешность ее решения определяет динамику дальнейших экономических, социальных и политических преобразований российского общества, а также обеспечивает количественные и качественные параметры по воспроизводству высококвалифицированных кадров. Подготовка кадров является особенно актуальной стороной модернизации, так как именно кадры способствуют формированию необходимой государственной идеологии, являющейся базой политического развития демократического общества.

Тенденции модернизации российского образования

Основные тенденции модернизации российского образования, изложенные в Концепции:

- Ускорение темпа развития современного общества, расширение возможностей для подрастающего поколения в выборе своего профессионального, политического и социального выбора. Подготовка учащихся к осуществлению осмысленного выбора.

- Осуществление постепенного перехода к информационному и постиндустриальному обществу, расширение межкультурного взаимодействия, в связи с чем, актуализация развития толерантности и коммуникативности.

- Решение современных глобальных проблем, посредством организации международного сообщества, требующего формирования у молодого поколения граждан формирование и развитие современного мышления.

- Повышение динамики развития экономики страны, требует подготовки конкурентоспособных кадров, сокращение малоквалифицированных и неквалифицированных сотрудников во всех сферах. Глубоко структурные изменения в области занятости населения, определяют постоянную потребность в подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих необходимой профессиональной мобильностью.

- Современные глобальные проблемы требуют от сотрудников сплоченности, в связи с чем, молодое поколение необходимо учить работать в команде, сотрудничать друг с другом, развивать и совершенствовать собственные лидерские качества.

- Возрастающая роль человеческого капитала, который в развитых странах должен составлять значительную часть национального богатства (7080%). На основании чего возрастает и потребность в организации опережающего развития отечественной системы образования.

Готовые работы на аналогичную тему

Основные направления модернизации российского образования

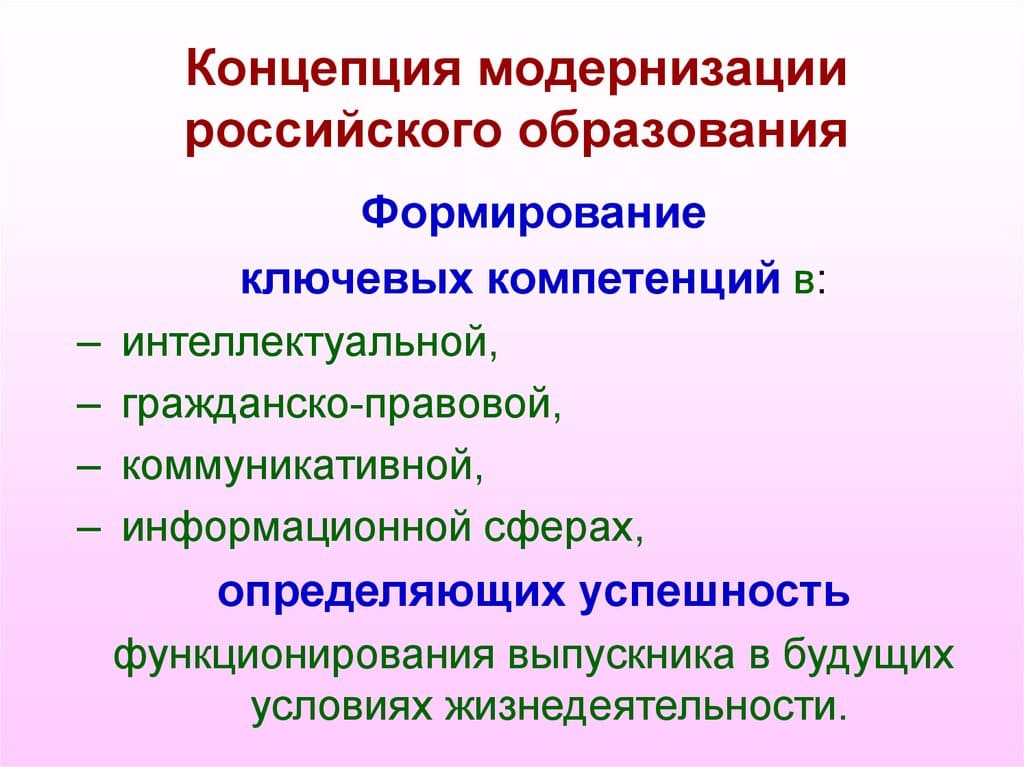

Концепция определяет следующие направления модернизации российского образования, являющиеся главными:

- Повышение качества отечественного образования на всех его ступенях (дошкольное, общее и профессиональное), за счет изменения содержания.

- Формирование в отечественной системе образования эффективных организационно-экономических механизмов, направленных на привлечение и последующие использование высококвалифицированных педагогических ресурсов.

- Развитие и совершенствование системы образования, с ориентацией на открытость государственно-общественному управлению.

- Качественное и своевременное обеспечение всего процесса модернизации необходимой сопроводительной нормативно-правовой базой.

- Повышение профессионализма педагогических работников, а также повышение социального статуса педагога, усиление оказываемой общественной и государственной поддержки педагогам.

Главной и перспективной тенденцией модернизации образования является диверсификация.

Диверсификация образования – это расширение имеющихся вариантов и возможностей получения образования, создание всех необходимых условий, позволяющих получить необходимое образование вне зависимости от психических и физических возможностей учащихся.

Диверсификация образования предполагает вариативность и гибкость образовательных программ, возможность их оперативного перестроение, в соответствии с меняющимися требованиями и внешними условиями.

Относительно высшей школы, предусматривается внедрение широкой диверсификации образования, предполагающей внедрение в единое мировое образовательное пространство. Реализация диверсификации образования предполагает структурную и институциональную перестройку подготовки педагогических кадров. А так же внесение значительных изменений во все ступени образования, от дошкольного до высшего профессионального, посредством создания единой многоуровневой системы.

Ведущими направления диверсификации образования являются:

- Многообразие и обширность программ, учебных заведений, квалификации педагогов и т.д.

- Наличие разнообразных уровней и подуровней системы образования, сроков обучения, подготовки и переподготовке кадров, дополнительное образование.

- Качественное и разнообразное финансирование образовательных учреждений.

- Организация качественного управления образовательными учреждениями.

Еще одним немаловажным направлением модернизации российской системы образования является гуманизация образования, предусматривающая ориентацию на личность учащегося (воспитанника).

Гуманизация образования – это развитие системы образования, на основании признания личности учащегося как ведущей ценности педагогического процесса.

В ходе своего исторического развития отечественное образование неоднократно подвергалось реформам, в разной степени и в различных аспектах менявшим его направленность, содержание, структуру. В настоящее время разворачивается сложный процесс выработки новой стратегии развития российского образования, которая позволила бы сохранить преимущества традиционного российского образования, обеспечив ему в то же время конкурентоспособность в современном мире.

В анализируемых документах формулируется ряд стратегических принципов, на основе которых должна осуществляться модернизация образования. В целом стратегия модернизации системы образования Российской Федерации трактуется в этих документах как официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в сфере образования, констатирующих состояние системы российского образования и определяющих основные направления развития системы образования на долгосрочную перспективу.

Председатель Правительства России подписал Концепцию долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Стратегическая цель государственной политики в области образования — повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач.

Первая задача — обеспечение инновационного характера базового образования, в том числе: обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития, в том числе формирование федеральных университетов, национальных исследовательских университетов; обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений; увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных исследований в вузах; развитие вариативности образовательных программ, в том числе создание системы прикладного бакалавриата; обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития; обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных учреждений в зависимости от качества и результатов их труда до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в сфере экономики и выше его.

Вторая задача — модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития, в том числе: создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья; создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся; развитие финансовых инструментов социальной мобильности, включая образовательные кредиты.

Третья задача — создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе: создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций; создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образования, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки профессиональных кадров; создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального образования; формирование системы непрерывного образования военнослужащих, включая переподготовку при завершении военной службы.

Четвертая задача — формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях путем создания:прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации; условий для привлечения иностранных студентов в российские образовательные учреждения; прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования.

формирование гибкой, подотчётной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации; развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей; модернизацию образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодёжи, развитию потенциала молодёжи.

В состав государственной программы включены следующие подпрограммы:

Развитие профессионального образования;

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования;

Вовлечение молодёжи в социальную практику;

Реформирование и модернизация российской системы образования назревала уже давно, поскольку последний закон "Об образовании", принятый еще в 1992 году (более 20 лет назад!), уже не соответствовал современным реалиям. Новый закон "Об образовании", прежде всего, отличается от старого своими объемами: в отличие от старого закона, который состоял из 6 глав и 58 статей, новый закон содержит 15 глав и 111 статей. И это не удивительно, поскольку новый закон заменяет собой все основные документы, регламентирующие образовательный процесс в России. Другими словами, если раньше практически каждая сфера образования руководствовалась не только законом "Об образовании", но и подзаконными нормативными документами (например, "Типовое положение о ВУЗе" или "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"), то сейчас все нормы и положения "собраны" в одном документе, что значительно облегчает изучение прав и обязанностей участников образовательного процесса.

. В новом законе, как и в предыдущем, предусматривается обеспечение прав каждого гражданина России на БЕСПЛАТНОЕ дошкольное, общее среднее (в том числе, начальное и основное) и средне-профессиональное и образование. На конкурсной основе можно будет получить бесплатно и высшее образование, но только в том случае, если студент получает образование данного уровня впервые.

Единственные отрасли образования, которых коснулись изменения в плане общедоступности и бесплатности, это начальное профессиональное и послевузовское профессиональное образование - если в старом законе статья 5 гарантировала бесплатность этих отраслей, то в новом законе они уже не упоминаются. Но есть и хорошая новость, новый закон гарантирует не только бесплатность среднего профессионального образования, но и его получение не на конкурсной основе. Другими словами, новым законом создаются максимально благоприятные условия для получения рабочих специальностей, недостаток которых ощущается сегодня на рынке труда особенно остро.

Впервые на законодательном уровне закреплено внедрение и освоение современных образовательных программ, технологий, форм и методов обучения (в том числе, сетевого и электронного обучения на всех уровнях образования). То есть, данные формы обучения, а также дистанционные технологии образования, перешли из разряда "экспериментальных" в полноценные формы обучения, которые не только могут, но и должны внедряться в современных учебных заведениях (кстати, само понятие "учебное заведение" упразднено - вместо него появилось понятие "образовательная организация"). Соответственно новый закон предусматривает использование в образовательном процессе не только печатных, но и электронных ресурсов.

До 1 сентября 2013 года общее образование в России включало в себя три ступени: начальное, основное и полное среднее образование. При этом получить общее среднее образование можно было только в школах (если, конечно, у ребенка не имелось противопоказаний по состоянию здоровья). В новом же законе "Об образовании" программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования признаны преемственными, а получить общее образование можно в любой образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в форме семейного образования. При этом допускается получение среднего общего образования и в форме самообразования, с правом прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации в образовательных организациях.

Отметим, что если раньше форма получения общего образования регулировалась только на государственном уровне, то сейчас форму обучения определяют родители (или законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на основе своих возможностей, требований к образовательной программе и мнения самого ребенка.

Читайте также: