Основные биомы земли реферат

Обновлено: 28.06.2024

Формирование в сознании человека представления о всеобщей связи в окружающем мире во многом опирается на понятие о целостности биосферы как единой планетарной системы со всеми сложными взаимосвязями составляющих ее компонентов. Немаловажную роль в становлении данного представления сыграло учение советского географа С. В. Колесника (1901-1977), который впервые четко сформулировал важнейшие закономерности развития географической оболочки: целостность, круговорот веществ, ритмические явления, зональность и азональность, полярная симметрия. В основу его учения положена идея о целостности природы, а отдельные компоненты географической оболочки рассматриваются с точки зрения их роли в формировании биосферы как единого целого. Эти закономерности и являются общегеографическими, т. к. действуют в пределах всей биосферы, оказывая влияние на каждый ее компонент, и проявляются в любой ее части, в любом природно-территориальном комплексе.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ С. В. КОЛЕСНИКА

УЧЕНИЕ О БИОГЕНОЗЕ (ЭКОСИСТЕМЕ)

УЧЕНИЕ О ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ С ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ

ПРИМЕРЫ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОМ

Несмотря на своеобразие и неповторимость каждой экосистемы, уже на уровне микроэкосистемы можно выделить признаки сходства экосистем между собой, что обуславливает возможность группировки экосистем по разным признакам. Так, группа экосистем со сходным типом растительности, определяемым сходными климатическими условиями, называется биомой. На Земле существуют следующие биомы: леса умеренного пояса (листопадные леса), степи, пустыни, хвойные леса (тайга), тундра, саванны, дождевые тропические леса. Коротко охарактеризуем каждый из них по основным признакам: распространению, климату, господствующему животному миру и т. д.

1. Леса умеренного пояса (листопадные леса). Распространение: Западная Европа, Восточная Азия, восток США. Климат сезонный, с зимними температурами ниже нуля град. (но не ниже минус 12 град.), с годовой нормой осадков 750-2000 мм. Господствующая растительность - широколиственные осенне - листопадные породы деревьев высотой до 35-45 м: дубы, осокори, клены и др., кустарниковый подлесок, мхи, лишайники; животный мир характеризуется обильной почвенной микрофауной; среди млекопитающих - белохвостый олень, дикобраз, енот, кролик, белка, землеройка; среди птиц - славки, дятлы, совы, дрозды; среди земноводных - змеи, лягушки; среди рыб - форель, окунь, сом.

Биота хорошо адаптирована к сезонному климату: спячки, миграции, состояние покоя в зимние месяцы, у растений - вегетационный период 4-6 месяцев. Листопадные леса испытывают значительное антропогенное влияние, выражающееся в уменьшении их площадей, снижении численности естественных хищников (вследствие охоты).

2. Степи. Распространение: центр Северной Америки, Россия, отдельные районы Африки и Австралии, юго-восток Южной Америки. Климат сезонный, лето от умеренного до жаркого, зимние температуры ниже нуля град., годовая норма осадков 250-750 мм. Господствующая растительность - злаковники, высокотравные (до 2 м и выше - в некоторых прериях Северной Америки) или низкотравные (до 50 см высотой в степях России), с отдельными деревьями и кустарниками на влажных участках. Животный мир представлен растительноядными млекопитающими - бизонами, вилорогими антилопами (Северная Америка), дикими лошадьми (Евразия), кенгуру (Австралия), жирафами, зебрами, белыми носорогами, антилопами (Африка); среди хищников - койоты, львы, леопарды, гепарды, гиены; многочисленные разнообразные птицы и мелкие роющие млекопитающие (кролик, суслик, трубкозуб). Большинство степей в настоящее время превращено в сельскохозяйственные угодья - поля, пастбища с соответствующим изменением растительного и животного мира.

3. Пустыни. Распространение: некоторые районы Африки (прежде всего Сахара), Ближнего Востока и Центральной Азии; Большой Бассейн и юго-запад США, север Мексики, другие территории с годовой суммой осадков менее 250 мм, обычно между 30 град. средней широты и 30 град. южной широты. Климат очень сухой, температура варьируется в зависимости от широты, но всегда характерны жаркие дни и холодные ночи. Господствующая растительность: очень редкостойный кустарник, часто колючий; травянистые растения двух групп - ксерофиты, имеющие различные приспособления к сухому климату, и эфемеронцы с крайне коротким вегетативным периодом, совпадающим с редкими дождями. Животный мир немногочислен, представлен разнообразными грызунами (например, кенгуровая крыса), ящерицами, змеями, другими пресмыкающимися (например, ядозуб); совами, орлами, грифами; множественными мелкими птицами и насекомыми.

В настоящее время пустыни занимают более трети земной поверхности, их площадь возрастает с каждым годом в результате климатических изменений и несбалансированной антропогенной деятельности.

4. Хвойные леса (тайга). Распространение: северные районы Европы, Азии, Северной Америки. Особенности климата - долгая и холодная зима, много осадков выпадает в виде снега. Господствующая растительность - вечнозеленые хвойные леса, в основном еловые, пихтовые, сосновые. В животном мире преобладают крупные травоядные копытные (лоси, северный олень); мелкие растительноядные млекопитающие (заяц-беляк, белка); хищники (волк, рысь, лисица, росомаха, гризли,); многочисленные кровососущие насекомые во время короткого лета. Типичны множество озер и болот, толстая лесная подстилка из хвои и валежной древесины, поскольку холод тормозит процессы ее разложения.

5. Тундра. Распространение: в Северном полушарии, к северу от тайги. Климат очень холодный, с полярным днем и полярной ночью, среднегодовой температурой ниже минус 5 град., за несколько недель короткого лета земля протаивает не более чем на метр в глубину, годовая норма осадков менее 250 мм. Господствующая растительность: медленно растущие лишайники, мхи, злаки и осоки, карликовые кустарники. Животный мир различается в зависимости от времени года; круглогодично - мелкие роющие млекопитающие (например, лемминги), хищники, приобретающие зимой белую окраску (песец, рысь, полярная сова), крупные травоядные (северный олень, мускусный бык), осенью медленно мигрирующие к югу; коротким летом в тундре гнездится большое число перелетных птиц, особенно водоплавающих, которые питаются обильными здесь насекомыми и беспозвоночными.

6. Саванна. Распространение: субэкваториальная Африка и Южная Америка, значительная часть южной Индии. Климат - большую часть года сухой и жаркий, в течение влажного сезона обильные дожди, высокая температура, годовая норма осадков 750 - 1650 мм (главным образом во время сезона дождей). Господствующая растительность: злаковники с редкими листопадными деревьями. Животный мир представлен крупными растительноядными млекопитающими (антилопы, зебры, носороги, жирафы), среди хищников преобладают кошачьи (львы, леопарды, гепарды).

7. Дождевые тропические леса. Распространение: север Южной Америки, Центральная Америка, западные и центральные части экваториальной Африки, Юго-Восточная Азия, прибрежные районы северо-запада Австралии, острова Тихого и Индийского океанов. Климат без смены сезонов благодаря близости к экватору, со среднегодовой температурой выше 17 град. (обычно около 28 град.), с почти месячными дождями, среднегодовой нормой осадков выше 2400 мм. Растительность крайне разнообразна: леса с сотнями видов деревьев до 60 м в высоту, на их стволах и ветвях - растения - эпифиты, корни которых не достигают почвы, деревянистые лианы, укрепляющиеся в почве и взбирающиеся по деревьям до их вершин. Растительность образует густой полог.

Животный мир более разнообразен по сравнению с другими биомами. Типичны экзотические насекомые с яркой окраской; особенно многочислены пресмыкающиеся и птицы; обезьяны и другие млекопитающие; в водоемах - ярко окрашенные рыбы. Почвы обычно маломощные и бедные, большая часть питательных веществ содержится в биомассе поверхностно укорененной растительности; некоторые территории (например, в бассейне Амазонки) регулярно затапливаются. Дождевые тропические леса в большей степени, чем другие биомы, эксплуатируются человеком и в результате находятся под угрозой исчезновения.

Все охарактеризованные выше типы биомов являются исторически устойчивыми, но на большинстве из них все ярче сказывается антропогенное влияние, причем более часто - негативное. Снижение площадей Земли с нетронутыми природными сообществами, неустойчивость этих сообществ под действием антропогенного давления, несбалансированность антропогенно созданных биогеоценозов - все это дополнительно подчеркивает значимость как природоохранной, так и природосберегающей деятельности человека в наши дни.

Биомы – это большие регионы планеты, которые разделяются по таким характеристикам, как географическое положение, климат, почвы, осадки, флора и фауна. Биомы иногда называют экосистемами или экологическими регионами.

Климат является, пожалуй, наиболее важным фактором, который определяет характер любого биома, но есть и другие факторы, определяющий принадлежность биомов – топография, география, влажность, осадки и т.д.

Ученые расходятся во мнениях относительно точного количества биомов существующих на Земле. Создано множество различных классификационных схем, которые были разработаны для описания биомов планеты. Для примера, на нашем сайте мы взяли пять основных биомов: водный биом, пустынный биом, лесной биом, биом луга и биом тундры. В каждом виде биома, мы также описываем множество различных типов мест обитания.

Водный биом

Водные биомы включают в себя среду обитания по всему миру в которой доминируют воды: от тропических рифов, мангровых зарослей до арктических озер. Водные биомы делятся на две основные группы: морские и пресноводные места обитания.

К пресноводным местам обитания относятся водоемы с низкой концентрацией солей (ниже одного процента). Пресноводные водоемы включают озера, реки, ручьи, пруды, водно-болотные угодья, лагуны и болота.

Морские места обитания – это водоемы с высокой концентрацией солей (более одного процента). Морские места обитания включают моря, коралловые рифы и океаны. Есть также места обитания, где смешиваются пресные и соленые воды. В этих местах, вы найдете мангровые леса, соленые и илистые болота.

Различные водные местообитания мира поддерживают широкий ассортимент дикой природы, включая практически все группы животных: рыб, земноводных, млекопитающих, рептилий, беспозвоночных и птиц.

Пустынный биом

Пустынный биом включает в себя наземные местообитания, которые получают очень малое количество осадков в течение года. Биом пустынь охватывает около одной пятой поверхности Земли. В зависимости от засушливости, климата и местоположения делится на четыре группы: засушливые пустыни, полузасушливые пустыни, прибрежные пустыни и холодные пустыни.

Засушливые пустыни – горячие, сухие пустыни, которые расположены в низких широтах по всему миру. Температура здесь высокая на протяжении всего года, а количество осадков на очень низком уровне. Засушливые пустыни встречаются в Северной Америке, Центральной Америке, Южной Америке, Африке, Южной Азии и Австралии.

Полузасушливые пустыни, как правило, не такие жаркие и сухие, как засушливые. Им свойственно длительное сухое лето и относительно прохладная зима с небольшим количеством осадков. Полузасушливые пустыни встречаются в Северной Америке, Ньюфаундленде, Гренландии, Европе и Азии.

Прибрежные пустыни, обычно, расположены на западных краях континентов примерно 23° к северу и югу от экватора. Они также известны, как тропик Рака (параллель к северу от экватора) и тропик Козерога (параллель к югу от экватора). В этих местах, холодные океанические течения образуют тяжелые туманы, которые дрейфуют над пустынями. Хотя влажность прибрежных пустынь может быть высокой, количество осадков здесь невелико. В качестве примера прибрежных пустынь можно назвать пустыню Атакама в Чили и Намиб в Намибии.

Холодные пустыни – регионы земной поверхности, которые имеют низкие температуры и долгие зимы. Холодные пустыни встречаются в Арктике и Антарктике. Многие районы биома тундры, также могут быть отнесены к холодным пустыням. В холодных пустынях обычно выпадает больше осадков, чем в других типах пустыни.

Лесной биом

Лесной биом включает в себя обширные места обитания, в которых доминируют деревья. Леса простираются на территории равной около одной трети суши Земли и встречаются во многих регионах по всему миру. Есть три основных типа лесов: умеренные, тропические и таежные (бореальные). Каждый тип леса имеет свои климатические характеристики, видовой состав и особенности дикой природы.

Умеренные леса встречаются в умеренных широтах мира, включая Северную Америку, Азию и Европу. Умеренные леса испытывают четыре четко определенные сезона года. Вегетационный период в лесах умеренного пояса длится около 140-200 дней. Осадки регулярные и выпадают в течение всего года, а почвы богаты питательными веществами.

Тропические леса растут в экваториальных областях между 23,5° северной широты и 23,5° южной широты. В тропических лесах есть два сезона: сезон дождей и сухой сезон. Продолжительность дня практически не меняется на протяжении всего года. Почвы тропических лесов более кислые и менее богатые питательными веществами.

Таежные леса, также известные как бореальные леса, являются крупнейшей наземной средой обитания. Тайга – это полоса хвойных лесов, которые окружают земной шар в высоких северных широтах примерно от 50° до 70° северной широты. Таежные леса образуют циркумполярную полосу обитания, которая проходит через Канаду и простирается от северной Европе вплоть до восточной части России. Таежные леса граничат с биомом тундры на севере и умеренными лесами на юге.

Биом луга

Биом луга включает места обитания на которых доминирующим видом растительности являются травы, а деревья и кустарники присутствуют в небольшом количестве. Есть три основных типа луга: умеренные луга, тропические луга (также известные как саванны) и степные луга. Лугам свойственны сухой и дождливый сезоны. Во время сухого сезона, луга подвержены пожарам.

На умеренные лугах преобладают травы, а деревья и большие кусты отсутствуют. Почва умеренных лугов имеет богатый на питательные вещества верхний слой. Сезонные засухи часто сопровождаются пожарами, которые препятствуют росту деревьев и кустарников.

Тропические луга – это луга расположенные вблизи экватора. Они имеют более теплый и влажный климат, чем луга умеренных широт. На тропических лугах преобладают травы, но также местами встречаются деревья. Почвы тропических лугов очень пористые и быстро высыхают. Тропические луга встречаются в Африке, Индии, Австралии, Непале и Южной Америке.

Степные луга – сухие пастбища, которые граничат с полузасушливыми пустынями. Травы, растущие на степных лугах намного короче, чем травы умеренных и тропических лугов. Деревья, здесь встречаются только вдоль берегов озер, рек и ручьев.

Биом тундры

Биом тундры – холодная среда обитания, для которой характерны: вечная мерзлота почв, низкие температуры воздуха, длинные зимы, невысокая растительность и краткий вегетационный период.

Арктическая тундра находится вблизи Северного полюса и распространяется на юг до границы, где растут хвойные леса.

Антарктическая тундра расположена в Южном полушарии Земли на удаленных островах у побережья Антарктиды, таких как Южные Шетландские и Южные Оркнейские острова, а также на Антарктическом полуострове.

Арктическая и антарктическая тундра поддерживает около 1700 видов растений, включая мхи, лишайники, осоки, кустарники и травы.

Горные тундры расположены в горах по всему миру на высотах, которые выше линии деревьев. Альпийские тундровые почвы отличаются от почв в полярных регионах, в которых они, как правило, хорошо дренированные. Растительный мир горной тундры представлен в основном травами, мелкими кустарниками и карликовыми деревьями.

Содержание

Введение

Биом

Системы классификации биома

Растительный мир Северной Америки

Кустарники полупустыни или скудная растительность степи Индии

Полупустынные кустарники теплого климата в пределах Армении

Злаковники умеренной климатическои зоны южного полушария

Заключение

Список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

биомы.docx

Системы классификации биома

Растительный мир Северной Америки

Кустарники полупустыни или скудная растительность степи Индии

Полупустынные кустарники теплого климата в пределах Армении

Злаковники умеренной климатическои зоны южного полушария

Биом - это природная зона или область с определенными климатическими условиями и соответствующим набором доминирующих видов растений и животных (живое население), составляющих географическое единство. Для разграничения наземных биомов, кроме физико-географических условий среды, используют сочетания жизненных форм растений, их составляющих. Например, в лес Основы экологичных биомах доминирующая роль принадлежит деревьям, в тундре - многолетним травам, в пустыне - однолетним травам, ксерофитам и суккулентам.

Продвигаясь с севера к экватору, можно выделить девять основных типов сухопутных биомов. Приведем их краткую характеристику.

Основная растительность - мхи, лишайники и травы, покрывающие землю в короткий период вегетации. Встречаются низкорослые карликовые древесные растения. Тундра, видимо, единственное место на Земле, где грибы вырастают выше деревьев. Из-за скудности растительности и жестких климатических условий крупных животных здесь мало. Основной представитель тундры - северный олень (североамериканская форма его называется карибу), встречаются заяц-беляк, лемминг и полевка . Хищников мало, в большинстве своем это песцы .

2. Тайга (биом бореальных (северных) хвойных лес). Протянулась широким поясом по северу Евразии и Северной Америки (Канада и Аляска). Это один из самых обширных по площади биомов. Здесь растут вечнозеленые хвойные древесные породы: лиственница, ель, пихта, сосна. Из лиственных обычна примесь ольхи, березы, осины. Крупных животных мало, в основном это лоси и олени, но обитает большое количество хищников: куницы, рыси, волки, росомахи, норки, соболи. Многочисленны грызуны. Резкие климатические контрасты между летом и зимой обусловливают колебание численности животных в годовом цикле. Цикл развития хищника зависит от цикла развития жертвы.

3. Листопадные лес умеренной зоны. В умеренном поясе, где достаточно влаги (800-1500 мм в год), а жаркое лето сменяется холодной зимой, развились лес определенного типа. К существованию в таких условиях приспособились деревья, сбрасывающие листву в неблагоприятное время года: дуб, бук, клен, граб, орешник. Вперемешку с ними встречаются здесь и сосна, и ель. Среди представителей животного мира можно отметить кабана, волка, оленя, лисицу, медведя, а также дятла, синицу, дрозда, зяблика и др. Данный биом характерен для Центральной Европы, частично для Восточной Азии и востока США. Леса этого биома занимают плодородные почвы, что послужило причиной их распахивания. Современная лесная растительность здесь сформировалась под непосредственным влиянием человека.

4. Степи умеренной зоны. Типичным обликом степей является море травянистой растительности, раскинувшееся на большой площади. Степи занимают внутренние пространства евразийского, североамериканского континентов, юг Южной Америки и Австралии. Решающий фактор существования степей - климат. Осадков здесь недостаточно для существования деревьев, но и не настолько мало, чтобы образовались пустыни. В год выпадает от 250 до 750 мм осадков. Обширные степные просторы в Америке называются прериями. Почти все они распаханы и заняты посевами зерновых и культурными пастбищами. Почвы степей с высокими травами (главным образом злаки с обширной корневой системой) богаты гумусом (органическим веществом), поскольку к концу лета травы погибают и быстро разлагаются. В прежние времена на бескрайних степных просторах паслись огромные естественные стада травоядных млекопитающих. В настоящее время здесь можно встретить порой только одомашненных коров, лошадей, овец и коз.

5. Растительность средиземноморского типа. Этот биом носит специфическое название - чапарраль. Его распространение приурочено к областям с мягкими дождливыми зимами и нередко засушливым летом. Впервые этот биом был описан для условий Средиземноморья, затем сходную растительность описали для Мексики, Калифорнии, Южной Америки и Австралии. Преобладает жестколистная растительность с толстыми и глянцевыми листьями. В Австралии такую растительность составляют деревья и кустарники из рода эвкалипт. Из животных встречаются кролики, древесные крысы, бурундуки, некоторые виды оленей. В этом биоме важную роль играют пожары, которые, с одной стороны, благоприятствуют росту трав и кустарников (в почву возвращаются элементы питания), а с другой - создают естественный барьер от вторжения пустынной растительности.

6. Пустыни. При рассмотрении агроклиматической карты мира, видно, что значительная часть суши на земном шаре занята пустынями, полупустынями и засушливыми зонами . Биом пустынь характерен для засушливых и полузасушливых зон Земли, где выпадает менее 250 мм осадков. Пустыни занимают около 1/5 поверхности суши. Среди них выделяют: пустыни, где годами не выпадает ни одного дождя (центральная Сахара, пустыни Такла-Макан в Центральной Азии, Атакама в Южной Америке, Ла-Жойа в Перу и Асуан в Ливии). В среднем такие пустыни получают около 10 мм осадков в год;

- пустыни, где выпадает менее 100 мм осадков в год (растительность здесь сосредоточивается вдоль русел рек, наполняющихся только после дождя);

- пустыни, где выпадает от 100 до 200 мм' осадков в год (возделывать культуры здесь невозможно, но многолетняя растительность встречается повсюду).

Среди пустынь различают холодные (пустыня Гоби) и жаркие (Сахара, Калахари и др.). Типичный пустынный ландшафт - обилие голого камня или песка с редкой растительностью. Поверхность обширной пустынной области Сахары только на 20 % занята песками, а остальное - галька, скалы, камни и солончаки.

В жестких условиях пустынь распространены виды растений и животных, приспособившихся к засухе. Пустынные растения относятся большей частью к группе суккулентовю Это различные кактусы и молочаи. Много однолетников. В холодных пустынях обширные площади заняты растениями, относящимися к группе солянок, - виды из семейства маревых.

Для мелких животных пустынь главным источником воды в основном является влага, содержащаяся в поедаемых ими кормах. Некоторые из этих животных вообще не умеют пить воду. Многие из них рождаются и умирают, даже и не увидав воды в обычной ее форме в течение жизни.

7. Тропические саванны и лугопастбищные земли. Там, где теплый климат имеет два сезона (сухой и влажный), вырастают травы и совсем мало деревьев. В Африке такие сообщества занимают 40 % территории и называются саваннами. Данный биом распространен на довольно бедных почвах, что послужило причиной относительной его сохранности.

Биом располагается по обеим сторонам от экваториальной зоны между тропиков. Наиболее характерные саванны расположены в Центральной и Восточной Африке, хотя они встречаются также и в Южной Америке, и в Австралии.

Типичный пейзаж саванны - высокая трава с редко стоящими деревьями из родов акация, баобаб, древовидные молочаи . Растения вынуждены здесь приспосабливаться к сухим сезонам и пожарам.

Особенности развития трав (опыление ветром, вегетативное размножение, способность образовывать дернину и возобновлять рост, несмотря на повреждения) помогают обеспечить огромное число травоядных животных источниками питания.

Отмершими растениями питаются в основном термиты. Они возводят гигантские сооружения, достигающие в поперечнике 3-4 м и высоты до 7 м. Миллионы термитов принимают участие в строительстве. Термитники состоят из почвенных частиц, которые скреплены экскрементами насекомых и выделениями из слюнных желез. Нередко число термитников достигает 2000 на гектар, составляя характерную деталь саванных ландшафтов.

Ярким примером биома саванны может служить национальный парк Серенгети в Танзании (Африка), расположенный в громадном кратере потухшего вулкана (площадь около 800 тыс. га). На площади парка обитают около 2 млн. антилоп-гну, 2 млн. газелей и зебр, десятки тысяч буйволов, антилоп, жирафов, слонов, львов, леопардов, множество птиц. Общее "количество животных достигает 4 млн. голов. Такое количество на относительно небольшой территории и сейчас впечатляет, однако совсем недавно, около ста лет назад, оно было в десять раз больше. Из-за необузданных аппетитов охотников и браконьеров многочисленные стада диких животных в Серенгети изрядно поредели.

8. Тропическое или колючее редколесье. Это в основном светлые редкостойные лиственные лес и колючие, причудливо изогнутые кустарники. Данный биом характерен для южной, юго-западной Африки и юго-западной Азии. Монотонно-однообразная растительность иногда украшается величественными баобабами. Лимитирующий фактор здесь - неравномерное распределение осадков, хотя в целом их выпадает достаточное количество.

9. Тропические леса. Биом занимает тропические области Земли в бассейнах Амазонки и Ориноко в Южной Америке; бассейны Конго, Нигера и Замбези в Центральной и Западной Африке, Мадагаскар, Индо-Малайскую область и Борнео-Новую Гвинею. Тропики обычно называют джунглями. Самые старейшие джунгли на Земле находятся в Малайзии (Национальный природный парк Таман-Негара). Они старше, чем джунгли в Конго или на Амазонке. Им порядка 130 млн. лет.

Тропические леса занимают всего около 7 % суши. Они переполнены жизнью от кроны самых высоких деревьев до лесной подстилки. Разнообразие растений (свыше 4/5 всех видов) и животных (почти половина всех наземных видов) порождено, возможно, идеальными жизненными условиями (все время тепло и влажно). Ни в одном месте суши нет такого разнообразия древних форм. Считается, что земноводные как класс появились именно в зоне влажных тропических лесов, где и встречается наибольшее число видов. Здесь же сохранились представители древних групп млекопитающих: наиболее примитивные сумчатые - опоссумы в Америке, опоссумы - в Австралии; в Африке и на Мадагаскаре обитают наиболее примитивные группы отряда насекомоядных - тенреки. Из полуобезьян на острове живут лемуры, в тропических лесах южной Азии и Африки - лори. Остатками очень древней ветви млекопитающих являются также обитающие в тропических лесах и весьма узкоспециализированные ящеры, броненосцы и муравьеды.

В кронах обитает многочисленное и разнообразное население. Они живут и умирают высоко над землей, практически никогда оттуда не спускаясь, полностью приспособившись к древесному образу жизни. Благодаря тому, что столько различных видов деревьев плодоносят в разное время, пища оказывается доступной круглый год, и потому животные могут специализироваться на ней или почти только на ней. Среди птиц, обитающих в кронах, немало таких, которые не слишком хорошо летают, в основном они прыгают и лазают (птицы-носороги, райские птицы). Почти все птицы, кроме всеядных шалашников и райских птиц, питаются плодами. Мощные клювы позволяют использовать в пищу твердокожие плоды и даже разгрызать их косточки, а виды с небольшими клювами питаются мелкими плодами. У большинства птиц тропических лесов широкие и короткие крылья, что позволяет им маневрировать среди ветвей и взлетать почти вертикально вверх.

А какими бывают биогеоценозы? Всем известно, что биогеоценоз, продуценты в котором представлены в основном деревьями, называется лесом. Расположенные в засушливом климате биогеоценозы, в которых доминируют травы, в Евразии называют степью, в Северной Америке — прерией, в Южной Америке пампой, а в Южной Африке — вельдом. Для того, чтобы разобраться в разнообразии биогеоценозов, нужна определенная классификация. Таких классификаций довольно много, и здесь будет использована та, которая, вероятно, чаще других используется в международном научном сообществе. Единицей этой классификации является биом.

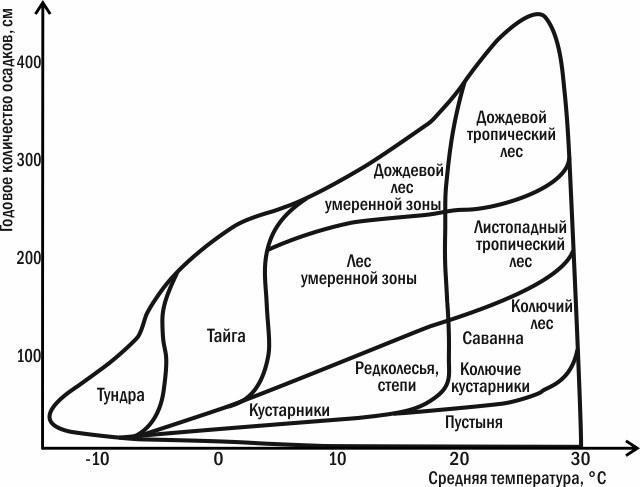

Биом — это крупный тип биогеоценозов, характеризующийся сходным характером растительности и занимающий определенные регионы планеты. Биомы регулируются макроклиматом и, в первую очередь, — количеством осадков и температурой (рис. 3.4.1).

Рис. 3.4.1. Распределение некоторых наземных биомов в зависимости от количества осадков и температуры

Как отразить взаимоотношения разных типов сообществ друг относительно друга? Существует два основных метода — ординация (т.е. расположение в каком-то пространстве в определенном порядке) и классификация (т.е. распределение по отделенным друг от друга группам — классам или таксонам). Ординация подчеркивает континуальность изменений свойств, классификация — дискретность разрывов. Пример ординации сообществ показан на рис. 3.4.1., пример многоуровневой иерархической классификации ьиомов приведен ниже.

Основные биомы на Земле таковы.

Тундра. Биом холодного влажного климата, который характеризуется отрицательными среднегодовыми температурами, количеством осадков около 200-300 мм в год и, чаще всего, наличием слоя вечной мерзлоты. Выделяют арктическую тундру, расположенную в высоких широтах, и альпийскую тундру, расположенную в высокогорьях. Растительность — низкорослые многолетники: лишайники, мхи, травы и кустарники.

Тайга. Лесной биом холодного климата с долгой многоснежной зимой и количеством осадков, превышающим испарение. Основные лесообразующие породы — хвойные, видовое разнообразие деревьев невелико (1-2 доминирующих вида).

Листопадный лес. Лес умеренного пояса. Развивается в регионах с умеренно теплым летом и относительно мягкой зимой с морозами. Характерно равномерное распределение осадков, отсутствие засух, превышение осадков над испарением. Осенью по мере сокращения длины светового дня происходит листопад. Листопадные леса относительно богаты видами, характеризуются сложной вертикальной структурой (наличием нескольких ярусов).

Степь. Территория травянистой растительности в полузасушливой зоне умеренного климата. Самые многочисленные травы — злаки и осоки, многие из которых образуют плотную дерновину. Потенциальное испарение превышает количество осадков. Характерны богатые органическим веществом почвы — степные черноземы. Синонимы — прерия, пампа, вельд.

Саванна. Тропические злаково-древесные сообщества, развивающиеся в областях с устойчивым чередованием сухого и влажного сезонов. Отдельные деревья или массивы кустарников разбросаны между открытыми травянистыми участками.

Пустыня. Достаточно разнообразная группа биомов, расположенная в областях с крайне засушливым климатом или, в случае арктической или альпийской пустыни, крайне низких температур. Известны песчаные, каменистые, глинистые, солончаковые, ледяные и другие пустыни. Типично (за исключением ледовых пустынь, которые развиваются в очень холодных условиях) или среднегодовое количество осадков менее 25 мм, или условия, обеспечивающие очень быстрое испарение влаги.

Чапараль. Жестколистные кустарниковые заросли в средиземноморском климате с мягкой дождливой зимой и засушливым летом. Характеризуется значительным накоплением сухой древесины, приводящим к периодическим пожарам.

Сезонный тропический лес. Распространен в областях с жарким климатом и обилием осадков, в которых осадки распределены в течение года неравномерно, с наличием сухого сезона. Чрезвычайно богат видами.

Вечнозеленый дождевой лес. Самый богатый биом, расположенный в регионах с большим количеством осадков (>2000) и почти постоянной температурой (около 26°C). В этих лесах сосредоточено 4/5 всех видов растений Земли, преобладает древесная растительность.

Лентические (стоячие) воды. Лужи, старицы, естественные и искусственные пруды, озера и водохранилища. Условия жизни определяются в первую очередь глубиной (и освещенностью) и количеством биогенов. Обмен биогенами и газами между поверхностью и глубиной часто затруднен.

Лотические (текучие) воды. Ручьи, потоки и реки. Условия очень зависят от скорости течения. Способны перемещать значительные количества воды и других неорганических и органических веществ, тесно связаны с окружающими наземными системами.

Болота. Водоемы с большим количеством органики, разрушение которой замедляется из-за недостатка в воде кислорода; в основном характерны для умеренного и умеренно холодного климата.

Пелагиаль. Открытый океан и морские глубины вдали от побережий. Продуценты (в первую очередь, фитопланктон) сосредоточены в относительно тонком приповерхностном слое воды, куда проникает свет. Характерно непрерывное опускание биогенов от поверхности в глубину.

Зоны апвеллинга. Относительно небольшие по площади зоны океана, где происходит подъем на поверхность глубинных вод, обогащенных биогенами. Оказывают исключительное влияние на продуктивность всего океана в целом.

Эстуарии. Зоны смешения речных и морских вод, образующиеся в морях напротив устьев больших рек. Характеризуются значительным количеством органики, которую выносят в море реки, и постоянными колебаниями солености.

Читайте также: