Ницше о морали реферат

Обновлено: 29.06.2024

Если в первый период творчества проблема культурных ценностей интересовала Ницше главным образом с эстетической точки зрения, то во второй период основное свое внимание он сосредоточивает на анализе этических норм и оценок, их сущности и происхождении. В этот период вырабатывается специфический для философа стиль изложения: его книги отныне уже ничем не напоминают научные трактаты, это - композиционно и тематически оформленные собрания афоризмов.

"Нравственность, - пишет Ницше, - есть, ближайшим образом, средство предохранения общества от распадения". Прежде всего должна появиться система принуждения, заставляющая индивида согласовывать свои личные мнения и интересы с общественными. Успешнее всего этот механизм действует, если принуждение принимает анонимную форму обычая, когда общественный авторитет утверждается исподволь через систему воспитания и обучения. В таком случае лояльность может стать "второй натурой", демонстрироваться добровольно и даже приносить удовольствие. Нравственность становится внутренним свойством и средством самоконтроля человеком своего поведения по мере совершенствования общественного организма.

Подобные рассуждения, казалось бы, должны наводить на мысль, что Ницше - сторонник утилитаризма. На самом деле его позиция не столь однозначна. Так, он говорит о "двойной предыстории" понятий добра и зла. развивая эту мысль в поздних сочинениях. В книге "По ту сторону добра и зла" он выдвигает учение о двух основных типах морали:

"морали господ и морали рабов". Во всех развитых цивилизациях они смешаны, элементы той и другой можно обнаружить буквально в одном и том же человеке. Но различать их, считает Ницше, необходимо. В морали господ, или аристократической морали, "добро" и "зло" эквивалентны понятиям "благородный" и "презренный" и относятся не столько к поступкам людей, сколько к самим людям, эти поступки совершающим. В рабской же морали смысл основных этических категорий зависит от того, что полезно, что служит поддержанию порядка в обществе, отстаивающем интересы слабых в духовном и физическом отношении индивидов. Такие качества, как сострадание, добросердечность и скромность, рассматриваются как добродетели, в то же время свойства, которые обнаруживают сильные и независимые индивиды, считаются опасными, а потому "злыми".

Данные идеи представлены и в книге "Генеалогия морали", где Ницше широко использует понятие мстительности (ressentiment). Высший тип человека, по его мнению, создает свои ценности от избытка жизненной силы. Слабые же и бессильные боятся таких людей, они стремятся обуздать и приручить их, подавить своей численностью, навязывая в качестве абсолютных "стадные ценности". Разумеется, подобная мстительность открыто не признается и, возможно, даже не осознается "толпой" в качестве побудительного мотива, однако, она действует, находя как прямые, так и окольные пути и косвенные выражения. Все это выводит на свет искушенный "психолог морали", каковым Ницше считает себя.

Итак, в истории морали, согласно Ницше, борются друг с другом две основные этические позиции. С точки зрения высшего типа людей, они могут сосуществовать. Это возможно, если "толпа", не способная ни к чему возвышенному, будет практиковать "рабскую морить" исключительно в своей среде. Но она, подчеркивает Ницше, никогда не ограничится этим и не откажется от универсалистских претензий. Более того, по крайней мере в истории Запада у "рабской морали" были и остаются все шансы па успех. Об этом, например, свидетельствует распространение христианства. Ницше не отрицает полностью какую бы то ни было ценность христианской морали, признавая, что она сделала человеческий внутренний мир более утонченным. Однако он видит в ней выражение мстительности, характерной для стадного инстинкта, или "рабской морали". То же воплощение мстительности видит Ницше в демократическом и социалистическом движениях, считая их производной формой от христианской идеологии.

Ницше полагает, что идеал всеобщей, единой и абсолютной морали должен быть отброшен, так как он ведет жизнь к упадку, а человечество - к вырождению. Его место должна занять градация рангов, степеней различных типов морали. Пусть "стадо" остается приверженным своей системе ценностей, считает Ницше, при условии, что оно лишено права навязывать ее людям "высшего типа".

Когда Ницше говорит о необходимости стать "по ту сторону добра и зла", это надо понимать как призыв к преодолению так называемой рабской морали, которая, с его точки зрения, ставит всех на одну доску, любить и охраняет посредственность, препятствует возвышению человеческого типа. Он не имеет в виду, как это иногда утверждают, полное безразличие к природе ценностей и упразднение всяких нравственных критериев. Подобное было бы самоубийственным для обычного человека. Только те, кто принадлежит к высшему типу, могут без ущерба для себя стать "по ту сторону" навязываемых обществом пониманий добра и зла, ибо эти индивиды сами являются носителями нравственного закона и не нуждаются ни в чьем попечительстве. Их свободное самоопределение, считает Ницше, - это единственный путь к более высокому уровню человеческого существования, к сверх-человеку (Ubermensch).

Идеи Ницше во многом предвосхитили топику большинства современных философских направлений, тематизировав лучшие философские тексты XX в. С Ницше полемизируют и чаще других авторов цитируют в новейших философских текстах, где его мысль продолжает инициировать поиски новых смыслов и значений. Прослеживая прямое или косвенное воздействие Ницше на мировую и отечественную литературу, можно отметить отрывки его идей у А. Камю, Ф. Юнгера, Ж.П. Сартра. В России творчество Ницше оставило глубокий духовный след: такие мыслители как В. Соловьев, Лопатин, Е. Н. Трубецкой, Луначарский, Бердяев, Шестов и Бубнов настойчиво вникали в философию Ницше. Можно говорить о влиянии идей философа на М. Достоевского, А. Белого, М. Булгакова.

1. Тема морали в философии Ф. Ницше

В философии Ницше мораль занимала важное место, он постоянно обращался к теме морали во многих своих произведениях.

Понятие морали появляется в связи с попыткой оценить вещи и явления.

По Ницше, современная мораль возвела себя в ранг единственно возможной, используя для защиты и самоутверждения могучий арсенал средств, в ряду которых Ницше отводит особое место религии.

Затем Ницше приходит к своему постулату о двух типах морали, пытаясь с помощью него объяснить современное состояние общества. Как полагал Ницше, именно постепенная демократизация общества с ее проповедью равных прав и привела к измельчению человеческой личности. И Ницше считает, что привели к нынешнему состоянию культуры, несомненно, рабы. Это они победили, утвердив свою мораль, требующую всеобщего равенства. Теперь, с точки зрения Ницше, становится вполне понятно, каким образом можно объяснить измельчение людей: ведь все это рабы и их потомки, они задают тон и создают современные культурные идеалы.

Так как современность, буквально во всех ее проявлениях, отравлена, по Ницше, рабской моралью, необходима не просто критика, а радикальная переоценка всех европейских идеалов и всей европейской морали в целом.

Собственная моральная позиция Ницше, конечно, прямо противоположна основанной на христианстве господствующей в обществе морали. Ее краеугольными камнями служат: во-первых, ценность жизни в ее биологическом смысле - только жизнь имеет абсолютную ценность и порождает все то, что имеет ценность; во-вторых, свобода сильного - свобода принадлежит только тому, кто имеет достаточно силы, чтобы завоевать и отстоять ее; в-третьих, неравенство - люди не равны, они лишь лучше или хуже, в зависимости от того, сколько жизненной силы заключено в каждом из них. Естественно, этим устоям соответствуют и принципы морали.

Ложным является и принцип полезности - назначение жизни состоит не в увеличении добра. Сама жизнь есть высшее и величайшее добро, и только это имеет значение. Соответственно, и полезным является то, что увеличивает жизнь, жизненную силу. Основным увеличивающим жизненную силу мотивом Ницше считает волю к власти. Не к власти в узком понимании управления (людьми, страной, миром и т. п) - это только частный случай, ошибочное толкование сделанное, например, Гитлером, за что, часто несправедливо осуждают Ницше. Ницше понимает власть гораздо шире - стремление к творчеству, к познанию - это тоже стремление к власти. Стремление к власти над искусством, наукой, техникой, самим собой, в конце концов. Сила воли есть ничто иное, как контроль, власть над собой - именно потому ее ценит Ницше, что это частное проявление стремления к власти, есть основного стремления сильных натур.

Принцип альтруизма Ницше также считает ложным: если и может у кого-либо быть великая цель, то она наверняка важнее благополучия ближнего. Дело не в любви к ближнему; уважения и поклонения достойны лишь лучшие, а лучшие - это наиболее сильные. Кроме того, альтруизм есть не что иное, как эгоизм, но только эгоизм слабого. Не видит Ницше каких-либо достоинств и у принципа милосердия - оно есть пустая трата энергии на слабых и вырождающихся. Требованием жизни является не спасение и даже не помощь слабым. То же и в случае с принципом общественного блага - только великие индивидуальности имеют ценность. Что касается массы, то она может представлять интерес или как копия великого, или как сила, сопротивляющаяся ему, или как орудие в его руках.

2. Идея Ф. Ницше о сверхчеловеке

Традиционная мораль, гражданская или религиозная, описывает реальность, которая на деле реальностью не является. Моральной реальности просто нет. Моральную реальность создает конкретный индивид. Вне этого индивида морали не существует. Мораль – это язык знаков, которым описывается реальная жизнь. Но жизнь есть вечное становление, есть непостижимый поток вещей, который не укладывается в схему кем-то заданной и сформулированной реальности.

Формирование каждым человеком индивидуальных ценностей исключает идею равенства: чем сильнее импульс жизни, тем сильнее власть к жизни, тем индивидуальнее человек. И, наоборот, чем слабее воля к жизни, тем сильнее потребность в равенстве.

Задачу своей философии Ницше видел в утверждении верховной ценности культурного совершенствования человека, в результате которого появится новый, превосходящий современных людей по своим морально-интеллектуальным качествам тип человека. В роли такого культурно-этического идеала Ницше выдвигает образ сверхчеловека. Это понятие становится одной из главных несущих конструкций его учения, фиксируя в себе образ человека, преодолевшего самообусловленность собственной естественной природой и достигшего состояния качественно иного существа - ориентированного на идеал радикального и многомерного освобождения человека посредством самотворения, овладения пробужденными им собственными, иррациональными силами[6] .

Идея сверхчеловека как цели, которую надо достичь, возвращает человеку утраченный им смысл существования, считал Ницше.

Ницше называл мораль предрассудком, он критиковал современные ему моральные устои, культуру и мораль вообще.

Всей предшествующей философии, считает Ницше, свойственен один существенный недостаток. Философы строили свои системы, исходя из заранее принятых моральных идей.

Свою задачу Ницше видел в том, чтобы воспитывать подлинно свободные умы – философов будущего, способных преодолевать собственные моральные предрассудки. Будущие философы будут законодателями – творцами таких новых ценностей, которые, ориентируя жизнь тех избранных, что способны их принять, будут способствовать становлению сверхчеловека.

Краткая биография и судьба философа Ф. Ницше. Основные идеи и учения. Внеморальная мораль сверхчеловека - форма морали, исторически сложившаяся, и ставшая основным препятствием на пути возвышения человека и установления между людьми искренних отношений.

| Рубрика | Этика и эстетика |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 20.04.2011 |

| Размер файла | 28,5 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Контрольная работа на тему:

по учебной дисциплине: Основы этики

студентки заочной формы обучения, Б - 65(з)

Фофановой Елены Викторовны

II. Краткая биография. Судьба философа

III. Основные идеи и учения. Мораль рабов

IV. Внеморальная мораль сверхчеловека

VI. Список использованной литературы

Ницше был самым необычным из всех моралистов. Он утверждал мораль через её критику, даже радикальное отрицание. Он исходил из того, что исторически сложившиеся и получившие господство в Европе формы морали стали основным препятствием на пути возвышения человека и установления между людьми искренних отношений.

Чтобы охарактеризовать творчество Ницше, необходимо попытаться ответить на вопрос: можно ли, а если можно, то в какой мере, вообще причислять Ницше к числу философов? Вопрос не настолько тривиален, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что профессиональные философы склонны отказывать ему в принадлежности к своему цеху, и для этого есть определённые основания. Ницше мало или совсем не интересовался традиционными философскими проблемами. Да и способ изложения мыслей с точки зрения традиционной философской формы является по меньшей мере необычным - понятия у него не выстраиваются в систему. Их значения часто призрачны, неопределённы, выступают как многозначные символы. Но вряд ли было бы корректным оценивать Ницше с помощью критериев традиционной философии. Ницше явился создателем своей философии, и эта философия наиболее ярко выразилась в его работах. Они дают основание говорить о законченной системе взглядов, положивших начало широкому и влиятельному течению в истории европейской мысли - ницшеанству.

II. Краткая биография. Судьба философа

Фридрих Вильгельм Ницше родился в 1844 г. Он был первым ребёнком в семье священника. Мать этого великого и, быть может, за всю историю человечества самого дерзкого безбожника также происходила из семьи священнослужителя. У него была ещё младшая сестра, сыгравшая впоследствии большую роль в жизни и особенно в посмертной судьбе Ницше в качестве наследника его творчества и архива. В 1850 г. семья после смерти отца переехала в Наумбург, который стал родным городом философа; там же в настоящее время находится его мемориальный дом-музей.

Школа, гимназия, изучение теологии и филологии в течение двух семестров в Боннском университете, затем филологии в Лейпцигском университете, место профессора классической филологии в Базельском университете, полученное 24-летним студентом (случай для формализованной академической жизни беспрецедентный), и десятилетняя преподавательская деятельность там же - таковы внешние вехи удачной, даже блестящей академической карьеры Ницше. С 1879 г. после того, как по состоянию здоровья Ницше оставил университет, получив право на ежегодную пенсию, он ведёт скитальческую жизнь, кружа между Швейцарией, Италией, Францией и Германией.

Ницше с юных лет обнаружил гуманитарные склонности и вёл интенсивную духовную жизнь. До конца своих дней он сочинял музыку, вдохновлялся ею, прекрасно импровизировал на рояле. Его поэтическое дарование помимо собственно поэтических опытов воплотилось в прекрасный язык и оригинальный стиль философских текстов, многие из которых представляют ритмизированную прозу. Интеллектуальный гений Ницше дал себя знать уже в студенческие годы.

Сильнейшим фактором, определившим внешний рисунок и психологическую мотивацию жизни Ницше, стала его болезнь. Обнаружившиеся в детстве головные боли, и болезнь глаз преследовали его всю жизнь. Головные боли бывали невыносимыми, иногда длились до тридцати часов. Зрение Ницше постоянно ухудшалось, и после тридцати лет он был уже полуслепым. Ко всему этому добавились постоянные рвоты, связанные с серьёзным расстройством внутренних органов после инфекций дизентерии и дифтерита, когда Ницше находился на грани жизни и смерти (это случилось в 1871 г. во время франко-прусской войны, в которой Ницше несколько месяцев принимал добровольное участие в качестве санитара). Болезненность Ницше проявлялась в виде периодически повторяющихся приступов, что так же, как его скитальческий образ жизни, в результате чего он помногу раз возвращался в одни и те же места, могло способствовать возникновению его идеи о вечном возвращении.

В конце 1888 - начале 1889 г. у Ницше обнаруживается душевное заболевание, и он до конца жизни становится пациентом психиатров, оказывается на попечении и под опекой своей энергичной и к тому времени овдовевшей сестры. Умер Ницше в 1900 г.

Бывают философы, которые живут в соответствии со своей философией. Таким был Сократ. Бывают философы, которые живут так, чтобы не мешать своей философии. Таким был Кант. А бывают философы, которые живут самой своей философией. Таким был Ницше. Для понимания личности Ницше его произведения значат неизмеримо больше, чем внешние события жизни. Они - его дети, его друзья, его любовницы, его боль и радость. Такие книги не пишутся, в них воплощаются.

III. Основные идеи и учения. Мораль рабов

Существует много разных моралей, самое общее и самое важное различие между ними состоит в том, что они подразделяются на два типа: мораль господ и мораль рабов. Ницше являлся моральным нигилистом в строгом и точном смысле слова: он решительно, последовательно, без каких-либо смягчающих оговорок и компромиссов отрицает мораль рабов.

Под моралью рабов Ницше подразумевает мораль, которая сформировалась под воздействием античной философии и христианской религии и воплотилась в многообразных индивидуально-аскетических, церковно-благотворительных. Общинно-социалистических и иных гуманистических опытов человеческой солидарности. Она стала в Европе господствующей и ошибочно воспринимается европейским общественным сознанием в качестве синонима морали вообще.

Не составляет никакого труда зафиксировать рабскую мораль чисто эмпирически, ибо она всесторонне обволакивает европейского человека. Значительно трудней выявить её содержательные характеристики, качественную определённость. Ницше это делает самым глубоким, полным и блестящим образом. Исследование рабской морали Ницше, как, впрочем, и всё, что он делал в философии, отличается, с одной стороны, полифоничностью, объёмностью, противоречивой полнотой, а с другой - необычайной тонкостью наблюдений, неисчерпаемостью нюансов. Поэтому оно трудно поддаётся обобщению, вообще методической обработке. Если тем не менее попытаться суммировать с неизбежным огрублением особенности рабской морали, как их понимает Ницше, то они могут быть резумарованы в следующих основных характеристиках.

5. Пожалуй, наиболее полно и рельефно рабская сущность морали выражается в её тартюфстве, лицемерии. Внутренняя лживость всех манифестаций морали, её выражений, поз, умолчаний и т.п. является в логике рассуждений Ницше неизбежным следствием ложности её исходной диспозиции по отношению к реальной жизни. Мораль претендует на то, чтобы говорить от имени абсолюта. А абсолюта на самом деле не существует, а если бы даже и существовал, то о нём по определению ничего нельзя было бы сказать. Следовательно, моральные речи - это всегда речи не о том. Далее, мораль противостоит природному эгоизму витальных сил. Но жизнь как жизнь не может не стоять за себя, не может не быть эгоистической - и не в каком-то общем смысле, а в конкретности своих индивидуальных существований. И где эгоизм страстей, инстинкты жизни не получают прямого выхода, там они обнаруживают себя косвенно, подобно тому, как растущее дерево, уткнувшись в препятствие, скрючивается, изгибается и, хоть в бок, хоть в обратном направлении, тем не менее продолжает расти. Мораль, поскольку она остаётся выражением жизни, не может не выражать её эгоистической сущности, но только делает это в прикрытой, превращённой форме. “ Разве само морализирование не безнравственно? ”- задаёт Ницше риторический вопрос. Особенно много лжи в моральном негодовании, которое, с одной стороны, скрывает неумение, умственную ограниченность, ошибку или иной недостаток негодующего, а с другой стороны, прикрывает тайное вожделение, зависть к самому предмету негодования; давно известно, что люди любят осуждать те пороки, которым втайне хотели бы сами предаваться. Зоркий глаз Ницше находит мораль лживой даже тогда, когда она кажется наиболее искренней и направленна против самой морализирующей личности. Презирающий чтит себя как человека, который презирает, за угрызениями совести скрывается род самодовольства, те, кто своим жалким положением вызывают сострадание, показывают, что “ не смотря на всю их слабость у них по крайней мере есть ещё одна сила - причинять боль ”. Моральное восхваление также не отличается особой честностью, в нём Ницше обнаруживает ещё больше назойливости, чем в порицании. “ Мы не ненавидим ещё человека, коль скоро считаем его ниже себя; мы ненавидим лишь тогда, когда считаем его равным себе или выше себя ”.

Такова в самых общих характеристиках рабская мораль. Она является рабской по той причине, что все её основные свойства выражают и обслуживают условия жизни рабов. Мораль могла стать такой, какой она сложилась в европейском культурном регионе, только в том случае, если бы она создавалась рабами. Она есть продукт восстания рабов в той единственной форме, на которую вообще способны рабы. Только морализирующий раб выдвинет вперёд качества, которые могут облегчить его страдальческое существование - сострадание, терпение, кротость и т.п. Только он додумается зачислить в категорию зла всё мощное, опасное, грозное, сильное, богатое. Только раб догадается связать мораль с полезностью. И только он, разумеется, сможет и нуждается в том, чтобы так вывернуть всё наизнанку, чтобы отброшенность на свалку жизни, сама низость существования воспринимается как источник внутреннего достоинства и надежды. Словом, Ницше додумался до простой вещи: мораль, которую создают рабы, может быть только рабской моралью. Или наоборот: рабскую мораль могли создать только рабы.

IV. Внеморальная мораль сверхчеловека

Во - первых, Ницше критикует мораль всегда с моральной точки зрения. Основной и постоянный аргумент, на котором держится моральный нигилизм Ницше, состоит в том, что мораль умаляет, унижает человека. Более того, он даже апеллирует к понятиям сострадания, любви к человеку. Он отрицает сострадание христиан и социалистов, так как оно является состраданием тех, кто сам страдает, и поэтому не имеет никакой цены, отрицает его во имя более высокого, подлинного и действительно ценного сострадания сильных и властных натур.

Внеморальная мораль Ницше вполне является моралью с точки зрения её роли, места, функций в жизни человека. Её даже в большей мере можно считать моралью, чем рабскую мораль сострадания и любви к ближнему. Она отличается от последней помимо уже упоминавшихся содержательных различий, по крайней мере, ещё двумя важными функциональными особенностями: а) она органична человеку; б) преодолевает беспросветность противоборства добра и зла. Рассмотрим кратко эти особенности.

Добродетельность знатного человека является прямым выражением и продолжением его силы. Он добродетелен не из-за абстрактных норм и самопринуждения (хотя известный аскетизм, готовность к самоотречению ему свойственны), а самым естественным образом, в силу своей натуры, положения, условий жизни. Добродетель - это его защита, его потребность, способ его жизни. Рабская натура тоже выражает свою волю, но так как эта воля слабая, то она не может найти удовлетворение в поступке и трансформируется в воображаемую месть, принимает превращённую форму морализации. Сильным натурам нет нужды прятаться, уходить в область внутренних переживаний и моральных фантазий, они могут условия своего существования прямо осознать как долженствование. Ницшеанский сверхчеловек есть цельный, с волей собранной и сильной, он открыто утверждает себя, в полной уверенности, что он тем самым утверждает жизнь в её высшем проявлении.

Сверхчеловек находится по ту сторону добра и зла. В историческом плане понятия добра и зла являются результатом восстания рабов в морали. Так как рабы не могли реально преодолеть своё невыносимое для человека рабское состояние, то они решили выдать поражение за победу и изобразили своих рабов в качестве персонификации зла. Понятие зла оказывается первичным и как его антипод возникает понятие доброго. Первичность зла и вытекающая отсюда зависть, тайная мстительность, которые трансформируются в иллюзию добра, ассоциируемого со всем слабым и немощным, хитрый ум и разрушительная мощь зла, которым противостоят нищета духа и бездеятельность добра, настолько специфичны для рабской морали, что её преодоление равнозначно прорыву по ту сторону добра и зла.

Исторически прорыв противоположности добра и зла связан с сверхчеловеческой моралью господ. Некогда хозяева господствовали в жизни. У них была своя мораль, свои понятия и представления о добре и зле. Но со временем их одолели рабы, но победили они не силой, а числом. Добром стало признаваться то, что в большей мере соответствует их интересам; мягкосердечие, любовь к ближнему, покорность, самоотречение, доброта - все эти и им подобные качества были возвышены до уровня добродетели. В эпоху после восстания рабов господствующей стала и продолжает оставаться рабская мораль.

Собственная моральная позиция Ницше, позиция хозяина, почти прямо противоположна господствующей в обществе морали. Её краеугольными камнями служат: во-первых, ценность жизни в её биологическом смысле - только жизнь имеет абсолютную ценность и порождает всё, что имеет ценность; во-вторых, свобода сильного - свобода принадлежит только тому, кто имеет достаточно силы, чтобы завоевать и отстоять её; в-третьих, неравенство - люди не равны, они лишь лучше или хуже, в зависимости от того, сколько жизненной силы заключено в каждом из них. Естественно, этим устоям соответствуют и принципы морали. Справедливость в том виде, как её понимает господствующая мораль, есть ложь. Истинная справедливость, считает Ницше, основана отнюдь не на равенстве - каждый имеет столько, сколько заслуживает, а заслуги его измеряются количеством жизни. Равенство - это признак упадка. Ложным является и принцип полезности - назначение жизни состоит не в преувеличении добра. Сама жизнь есть высшее и величайшее добро, и только это имеет значение.

философ ницше мораль учение

VI. Список использованной литературы

ГОСТ

Мораль – это характерные для определенного общества договорные представления о добре и зле, а также связанные с ними нормы поведения.

Мораль с позиции метафизического нигилизма

Ф. Ницше По данной теме мы уже выполнили реферат реферат по философии подробнее нередко определяют, как философа-диссидента, выделяя из множества смыслов его произведений в качестве лейб-мотива критику всякой морали вообще и подрыв христианского мировоззрения в частности. Безусловно подобная трактовка философии Ницше является чрезмерным упрощением и сужением его идей, однако этические проблемы занимают значительное место в его сочинениях, острота их обсуждения сохраняется на всех этапах творчества философа, а критика морали осуществляется с позиции основных идей Ницше:

- метафизического нигилизма,

- воли к власти,

- вечного возвращения и сверхчеловека.

Нигилизм и как философское, и как социальное течение предполагает отрицание каких-либо авторитетов, норм, правил и ценностей. Ницше отделяет себя от представителей негативного нигилизма, приравнивая их буйным подросткам. Он пишет, что отрицая устоявшиеся авторитеты, они столь же страстно ищут для себя новые, и находят их в лице науки, принимая метод и факты которой без всякого критического осмысления.

Нигилизм, который служит очищающей основой философии Ницше куда глубже и последовательней. Он не только отвергает существующую мораль, как полную двойных стандартов условность, иллюзию, выстроенную ради защиты интересов власть имущих слоев общества и штампования обывателей, но также отвергает само представление о необходимости существование морали как таковой. Нет никакой надобности в существовании моральной системы, авторитетов, целей или ценностей в мире или перед человеком – все созданные человечеством подобным образом системы, включая также науку, не более чем попытки защитить свое сознание, от того факта, что мир есть иррациональное и бесконечное ничто.

Готовые работы на аналогичную тему

Мораль и воля к власти

Поскольку все человеческие знания о мире, все достижения науки, философии, оккультного знания, религиозных откровений не более чем удобные иллюзии, то должно существовать нечто, что приводит весь мир в движение, сообщает ему логику движения и поступков. В качестве такой силы Ницше определяет волю к власти.

Воля к власти – это субстанция. Она действует не извне, как сила принуждения, и не изнутри, как один из мотивов или желаний, воля к власти есть суть любого действия, явления или субъекта. Все действия и страсти человека сводятся к достижению власти, установлению контроля над другими и создание системы морали в данном отношении ничем не отличается от прочих.

Ницше выделяет два народа:

Каждый из них обладает собственной моралью. Критикуя Гегеля По данной теме мы уже выполнили реферат Философия Гегеля. подробнее , с его представлением о господах как застывших в своем развитии, и рабах как двигателях человеческого прогресса, Ницше рисует альтернативную картину.

Народ господ – это сообщество сильных людей. Они сильны тем, что осознали и приняли абсолютную свободу, а потому не боятся ничего, нет действия которое было бы для них запретно, они готовы пожертвовать всем для достижениях своих целей, при этом каждый из них сам решает, что для него важно, а что нет, они самодостаточны.

Народ рабов – это сообщество обывателей, мелочных собственников. Они находятся в постоянной борьбе между собой за право удовлетворения своих низменных потребностей и жажды обладания. Они постоянно боятся потерять что-нибудь в этой борьбе, и потому больше всего боятся господ, которые выходят за рамки их понимания.

По этой причине народ рабов на протяжении всей истории, стремится навязать господам свою мораль – мораль в которой восхваляются качества, подавляющие волю к власти, стремление обладать, в ней поощряется слабость, покорность, снисхождение, участие, забота о ближних, в то время как качества свободных людей – гордость, сила, смелость подвергаются порицанию. Воплощением морали рабов для Ницше становится христианская мораль с ее идеалами, проповедующая покорность произволу со стороны властей и духовенства, ничем качественно не отличающегося от тех кому они навязывают эту мораль.

Реализация воли к власти предполагает борьбу, столкновение интересов, преодоление препятствий, навязывание своих правил окружающим, и поскольку любая существующая мораль лишь создает маскировочную сетку вокруг данных процессов, то Ницше считает необходимым вовсе отказаться от столь бесполезной морали.

Мораль и сверхчеловек

Поскольку сверхчеловек подчинен своей собственной высшей морали, то обыденная мораль рабов, равно как и авторитет, и обычаи, и законы не имеют для него никакого значения. Он способен с легкостью перешагнуть через них, если того требуют его высшие идеалы – идеалы творческого созидания.

По этой причине вечное возвращение – т.е. бесконечное повторение каждого мига, оборачивается торжеством сверхчеловека и полным поражением, кошмаром для человека мелкого, для раба. Вечное возвращение есть последний аргумент в пользу смерти бога в философии Ницше, так как вечно возвращение отрицает само понятие загробной жизни, воздаяния после смерти по грехам или заслугам, равно как и совершенной деградации личности, человек оказывается пойман в клетку реальности, в которой он пробудет вечность.

Настоящая статья изучению морали, воли, ресентимента как ключевых идей философии Ф. Ницше. В ходе исследования мы акцентируем внимание на разностороннем анализе всех неклассических концепций, освещённых в трудах Ницше в разные периоды творчества. При изучении раннего периода творчества мы разбираем аспекты, повлиявшие на самоопределение Ницше как наследника учения Шопенгауэра. При изучении основного цикла произведений мы изучаем сущность ключевых идей Ницше, их трактовку в первоисточнике, без отвлечений на посторонние оценки. Период надлома мы разбираем с позиции выявления принципиальных отличий от основного цикла и выявления новых идей: смерти бога (антитеизм), сверхчеловека (социальный дарвинизм) и воли к власти (витализм). Оценивая поздний период творчества, мы устанавливаем связь предыдущих работ Ницше и переосмысление им своего философского опыта и философии в принципе.

Ключевые слова: перспективизм, мораль, воля, ресентимент, система ценностей, культура, кризис, нигилизм, сверхчеловек.

This article is devoted to the study of morality, will, ressentiment as key ideas of F. Nietzsche's philosophy. In the course of the study, we focus on a comprehensive analysis of all non-classical concepts highlighted in the works of Nietzsche in different periods of creativity. When studying the early period of creativity, we analyze the aspects that influenced Nietzsche's self-determination as the heir to Schopenhauer's teachings. When studying the main cycle of works, we study the essence of Nietzsche's key ideas, their interpretation in the original source, without being distracted by extraneous assessments. We analyze the period of breakdown from the standpoint of identifying fundamental differences from the main cycle and identifying new ideas: the death of God (anti-theism), the superman (social Darwinism) and the will to power (vitalism). Evaluating the late period of creativity, we establish a connection between Nietzsche's previous works and his rethinking of his philosophical experience and philosophy in principle.

Key words: perspectivism, morality, will, ressentiment, value system, culture, crisis, nihilism, overman.

Актуальность темы обусловлена всё более возрастающей популярностью неклассической немецкой философии в трудах многих современных американских социологов, психологов и психоаналитиков. Ключевые понятия о морали, воле и ресентименты в период с 2015 по 2020 гг. подверглись значительному изменению, в соответствии с новейшими открытиями в области персонологии и социологии культуры. Мы же видим в этих открытиях возвращение к идеям немецкой философии второй половины XIX века, а среди затрагиваемых тем всё чаще всплывают имена Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Поскольку Ницше во многом правил, дополнял и развивал концепции Шопенгауэра, мы решили остановиться на подробном анализе его философии и выяснить — действительно ли она актуальна на сегодняшний день?

Практическая значимость обусловлена возможностью применения неклассического (постклассического) учения Ф. Ницше для анализа современных философских, социологических и психологических концепций, распространённых в США, Канаде и Западной Европе, а также имеющих место в трудах некоторых популярных московских социологов. Знание природы морали, воли и ресентимента (столкновения ценностей) в отвлечённом от классического представлении, позволит не только существенно дополнить самые различные направления в отечественных исследованиях по данному вопросу, но и взглянуть на такие сложные явления, как социальная дифференциация, социальное расслоение, поляризация и аномия совершенно под другим углом.

Цель исследования — проанализировать основные труды Ф. Ницше в различные периоды творчества и раскрыть сущность морали, воли и ресентимента через призму немецкой неклассической философии.

Объект исследования — основные концепции в трудах Ф. Ницше и их анализ в отвлечении от формальных оценок отечественных исследователей.

Предмет исследования — понятия морали, воли и ресентимента в духе неклассической немецкой философии на примере работ Ф. Ницше.

Методы исследования . Общенаучные: описательный, сопоставительный, анализ и синтез данных, индуктивный метод, сравнение, обобщение. Частнонаучные — социологические: анализ документов, контент-анализ. С опорой на философское знание мы конкретизируем ключевые идеи в трудах Ницше, во-первых, на основе традиций, сложившихся во второй половине XIX века и, во-вторых, на основе современного подхода к изучению представителей неклассической философии.

Фридрих Ницше (1844–1900) — немецкий филолог, переводчик, философ, эссеист, поэт и композитор, чьи труды были известны при жизни и получили широкое распространение после смерти мыслителя. Учение Ницше часто называют самобытным, неакадемическим , тем не менее, в современности оно получило распространение как в кругу научного сообщества, так и далеко за его пределами. И всё же, существуют различные точки зрения на философию Ницше: одни называют её аморальной, антиэтатической и даже антисоциальной, другие считают, что философия Ницше — единственно верный путь к развитию общественно-политических отношений.

Поиск перспективы

Рис. 1. Фридрих Ницше в юности, 1862 г.

Рис. 2. Ницше в год получения докторской степени, 1869 г.

Основной цикл

Рис. 3. Ницше в Базеле, Швейцария, 1874–1875 гг.

Период надлома

Миф о расовой теории Ницще, подкреплённый к тому же мифом о том, что сам Ницше был ярым антисемитом, был выгоден национал-социалистам, в то время, как сам Ницше решил противопоставить не арийскую расу всем другим расам, а себя — всей Европе. Он пытался доказать, что не национальность определяет человека, а его талант и способности. В подтверждение тому, можно вспомнить интересный факт, что сам Ницше по национальности был поляком, о чём ни раз писал в своих работах (1888: «Мои предки были польскими дворянами…) В действительности, о дворянах Ницких сохранилось множество сведений в польских источниках. Как ценитель немецкой культуры, Ницше не мог обойти стороной историю германских княжеств, историю Пруссии, чтобы не ужаснуться раздробленности и разобщённости общества, и, будучи нигилистом, он не мог дать иную, менее порывистую, менее несдержанную критику [2].

Рис. 4. Ницше, фотография Г. Шульце, 1882 г.

Переосмысление опытов

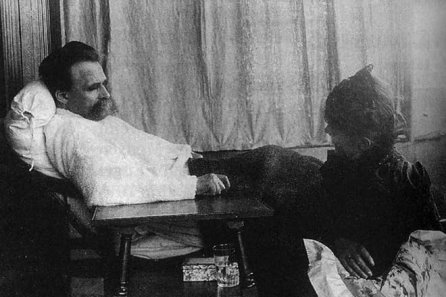

Рис. 5. Ницше в клинике Йенского университета, 1889 г.

Черновики и неоконченные труды

Черновики и наброски 1880–1882 гг. состоят из рассуждений на темы свободы, справедливости, морали, власти и необходимости соотношения императивной и диспозитивной частей в законах государства. Есть интересные мысли о сущности исторического развития и отвлечённые рассуждения об этике и эстетике через их сравнение с категориями художественности и естественной красоты [15.

Черновики и наброски 1884–1885 гг. посвящены анализу жизни и творчества известных французских и немецких писателей и политических деятели. В черновиках присутствуют стихотворные наброски, заметки об альтруистических и эгоистических поступках [17].

Ключевые идеи

На основе анализе основных произведений Фридриха Ницше, выделим ключевые идеи и специфические черты, характерные для творчества философа: 1) позитивистский субъективизм; 2) афористичность повествования; 3) имморализм; 4) бытие становления — возвышенное и низменное; 5) бытие измерения — здоровое и упадочное; 6) столкновение дионисийского и аполлонического начал; 7) диктатура разума — сократов метод; 8) абсолютный кризис; 9) смерть бога; 10) нигилизм; 11) вечное возвращение; 12) сверхчеловек; 13) мораль господ и мораль рабов; 14) воля к власти; 15) ресентимент. Для наглядности и дальнейшего анализа произведений философа по-отдельности, разберём каждую черту его творчества с точки зрения современной философии.

Имморализм . Ядром философии Ницше является мировоззренческая позиция, основанная на частичном или полном отрицании принципов и предписаний морали в реальных общественных отношениях. Ницще характеризует имморализм как разновидность критического мышления, способ противостояния ложным ценностям, продиктованным идеологией государства и слабостью человека в своём естестве. В действительности, по мнению Ницше, многие ценности, в частности, религиозные (христианские) не имеют ничего общего с реальной моралью и реальными, типичными для человека нормами и убеждениями.

Возвышенное и низменное . Ницше часто апеллирует к эстетическим категориям, сталкивая возвышенное, как проявление высших чувств человека, связанных с позитивной оценкой собственной общественной значимости , с низменным — ставящим под сомнение социальные нормы и ценности. Возвышенное трактует социальную природу как вечное, бесконечное продолжение мира, низменное обнаруживает ограниченность и конечность человеческого бытия. В этом противоречии рождается духовное существо, обладающее нравственным превосходством над теми, кто не может осознать двойственность мира и преодолеть тревогу и страх перед неизвестностью.

Здоровое и упадочное . Согласно философии Ницше, не данность является мерой действительности, а постоянное изменение в бытие человека. Истина не может считаться онтологическим основанием мира , а только ценностью, свойственной мечтателям и идеалистам. В этом ключе Ницше различает две главные задачи человека, ограниченного в своём бытие социальными нормами и установками: укреплять жизнь и противостоять болезни и разложению в том обществе, где наступает закат. Человек не должен поддаваться бессилию, ведь даже в своей обречённости он может предпринять попытку переоценки ценностей. Невзирая на упадок своего общества, проявить эгоизм — и спастись самому.

Дионисийское и аполлоническое начала . Образ Аполлона в философии Ницше соответствует порядку и процветанию, гармонии общества, постоянному приросту искусства и наличия пластичности в культуре, тогда как образ Диониса — это гедонизм , опьянение, анархия и забвение, чрезмерно возвеличенное, чрезмерно эпическое искусство, связанное с экстатической формой восприятия культуры: когда только крайняя степень наслаждения может считаться вершиной искусства. Но, дионисийское начало — свойственно человеку от природы, аполлоническое — искусственное начало, которое всегда нужно поддерживать в обществе. В столкновении двух начал проявляются две стороны человека — социальная и асоциальная, естественная, инстинктивная, свойственная с рождения.

Сократов метод . Долгие годы изучая греческую философию, Ницше обнаружил, что так называемые философы-досократики в своих трудах всегда опирались на диктатуру духа. Сократ был первым, кто предложил для постижения жизни и разворачивания картины становления философии использовать диктатуру разума , а не диктатуру духа . С помощью метода борьбы с софистами Сократ наделяет философское знание устойчивой логической моделью с наличием причинно-следственных связей. Используя эту модель — через указание оппоненту на смысловые ошибки в его утверждениях — Сократ добивался того, что оба участника спора оставались в выигрыше, приходя к единому мнению, то есть, к консенсусу. Ницше очень часто применял сократов метод при раскрытии природы морали в своих сочинениях.

Вечное возвращение . Любая идея, любое открытие, произведённое человеком, уже существовали когда-то, но в другой форме и в другом качественном состоянии. Это касается и художественных произведений, и научных открытий. Вечное возвращение представляет собой постоянство в вечности, цепочку событий, где обязательно вводятся переменные, кажущиеся человеку новыми. Для каждой эпохи есть переменные, которые отличают её от предыдущей эпохи, но, на самом деле, они возникают (возвращаются) из более ранних эпох и преображаются в соответствии со сложившейся действительностью. Нового знания как такового не существует, в сознании человека оно включает в себя набор идей, воспринятых через познание чужого опыта. Таким образом, сам познавательный процесс всегда возвращает нас к отправной точке, с незначительными изменениями.

Мораль господ и мораль рабов . Общество — вовсе не структурированное объединение, это совокупность людей, обладающих общими ценностями, соблюдающих общие нормы, разделяющих общую идеологию. Но в каждом обществе существует мораль господ — тех, кто направляет глобальные социальные процессы, и мораль рабов — тех, кто непосредственно участвует в этих процессах. Личность обязана примыкать к одному из объединений, перенимания его мораль, иначе это грозит непониманием и непринятием личностью общества, или обществом личности. Найти золотую середину — всё равно что удержаться на канате.

Ресентимент . И, кроме обретения силы, есть ещё одна сторона долга жизни — поддержание своих ценностей. Ресентимент (фр. ressentiment — вражда, злопамятность) как социальное явление представляет собой чувство враждебность, к тому, что человек считает причиной своих неудач. Ресентимент проявляется в столкновении двух противоположных ценностей и, фактически, раскрывает содержательную часть социальной дифференциации , социального расслоения и, как следствия, аномии и негативной поляризации . По Ницше, реактивная сила ресентимента восходит к морали рабов, а активная — к морали господ.

Это основные концепции и идеи Фридриха Ницще. Ранее, на примере отдельных произведений, мы более подробно описали, какое место занимает каждая идея в творческом наследии философа. Теперь, при обобщении, можно заметить схожие элементы, присущие фактически каждому труду Ницше, а также уникальные, единичные идеи, зафиксированные в каком-то одном произведении. Большая часть работ Ницше имеет афористичный характер, но, так или иначе, философ всегда отстаивает одну точку зрения, при этом, позволяя читателю ознакомиться с другими через приводимую аргументацию. В этом заключается отличительная особенность творчества Ницше — он не даёт прямого ответа, а лишь, раскрывая логику своей философии, подталкивает к рассуждению. То, что отталкивает от Ницше широкий круг читателей — это нигилизм, сочетающийся с острой критикой устоявшихся ценностей и множество мифологем, связанных с образом самого Ницше. Но именно нигилизм, по мнению современных исследователей ницшеанства, является единственным способом вывести человека из зоны комфорта и научить критическому мышлению.

Выводы . Таким образом, мы проанализировали основные труды Фридриха Ницше в разные периоды творчества (поиск перспективы, основной цикл, период надлома, переосмысление опытов). Путём сравнения оригинала и редакций, мы раскрыли сущность морали, воли, ресентимента и прочих значимых идей в контексте каждого из изученных произведений. Наблюдая эволюцию концепций и теорий Ницше, мы обнаружили, что философ нередко оказывался непонятым как близкими людьми, так и широкой общественностью.

Итак, мы обозначили 15 ключевых идей Ницше, которые используются в современной социологии, философии, истории, экономике, психологии и психоанализе, они есть практически у любого крупного исследователя, что в очередной раз доказывает, что идеи Ницше остаются актуальными и по сей день. Возможно, из них стоит исключить долю нигилизма, и мы получим чистый перспективизм, подобно тому, как когда-то К. Маркс и Ф. Энгельс исключили Абсолют из объективного идеализма Гегеля и получили диалектический материализм, основу основ современной науки.

Основные термины (генерируются автоматически): философия, воля, ценность, мораль господ, мораль рабов, работа, труд, философ, III, власть, идея, том.

Читайте также: