Минералы и горные породы как основа литосферы реферат по химии

Обновлено: 01.06.2024

Горная порода – природное вещество, занимающее большие объёмы в Земле и состоящие из минералов.

Минералы - природные химические соединения, имеющие химический состав и закономерное внутреннее атомное строение, образующиеся в глубинах и на поверхности Земли.

От состава и свойств тех минералов, из которых состоит горная порода зависят её свойства. Минералы отличаются своими физическими свойствами (твёрдостью, плотностью, блеском, прозрачностью, цветом, спайностью). Известно около 3000 видов минералов. Наиболее распространены силикаты, оксиды и гидрооксиды, сульфиды, фосфаты, карбонаты.

Расположение горных пород в земной коре зависят от их происхождения. По происхождению различают магматические, метаморфические и осадочные породы.

Магматические горные породы – это породы, образовавшиеся из магмы при её остывании и затвердевании. Если магма не достигла поверхности и остывание происходит медленно на глубине, то образуются интрузивные горные породы - гранит, габбро, сиенит, диорит. Их отличает крупнокристаллическое строение. Если магма застыла, будучи на поверхности, то образуются эффузивные горные породы - базальт (вулканическое стекло), пемза, андезит, липарит и др. Основными породообразующими минералами для них служат кварц, полевые шпаты, слюды. Магматические породы занимают около 60 % земной коры, с ними связаны месторождения металлических полезных ископаемых, апатитов, алмазов. Изучение магматических горных пород позволяет узнать какие процессы происходят в недрах Земли.

Осадочные породы – это породы, образующиеся при осаждении и отложении различного обломочного материала. Под воздействием внешних факторов, таких как ветер, вода, температуры и других воздействий происходит разрушение скальных пород. Дальнейшая их аккумуляция (накопление), уплотнение и цементирование под нагрузкой вышележащих слоёв образуют обломочные горные породы (терригенные). Их классифицируют по величине слагающих частиц, сцементированности и окатанности: алеврит, песок, песчаник, щебень, галька и т. п.

Химические (хемогенные) горные породы образуются при осаждении элементов из химических растворов, которые со временем уплотняются: соли, гипсы, доломиты.

Биогенные горные породы образованны при скоплении продуктов жизнедеятельности организмов (остатки растений и животных): известняки, ископаемые угли, гуано, представляющее собой разложившийся помет птиц, нефть, горючие сланцы. Изучая осадочные горные породы можно восстановить историю развития Земли.

Метаморфические породы образуются из магматических или осадочных при существенном изменении их минерального состава и структуры под воздействием высоких температур, большого давления и высокотемпературных водных растворов. Этот процесс называется метаморфизмом. Изменения происходят очень медленно – десятки и сотни миллионов лет. Так, при перекристаллизации гранитов образуются гнейсы, песчаников - кварциты, известняка или доломита - мрамор. С метаморфическими горными породами связаны месторождения золота, руд цветных и редких металлов, урановых руд, графита, строительных и поделочных материалов, драгоценных камней.

Изучая метаморфические горные породы можно судить о том, какие процессы происходили на Земле.

Литосфера - это твёрдая оболочка Земли, которая состоит из земной коры и пласта размягчённых горных пород, входящих в состав верхней мантии. Горные породы являются совокупностью минералов. Минералы используют в промышленности, при производстве стекла, в косметике, в качестве красителей или как декоративный материал.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Минералы и горные породы как основа литосферы

Введение • Сегодня нам тяжело представить себе, что всего лишь 300 лет тому назад люди практически ничего не знали об истории горных пород и минералов. Люди находили отражения растений и давних животных в горных породах, морские раковины высоко в горах, но эти находки ни о чем не говорили им.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Проблемы литосферы • Интенсивное развитие промышленности привело к тому, что человек и литосфера в последнее время стали чрезвычайно плохо уживаться друг с другом: загрязнение литосферы приобретает катастрофические масштабы. • Учёные подсчитали, что за год на одного человека выходит около одной тонны мусора, среди которых – 50 кг трудноразлагаемых отходов.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Цель проекта • Цель проекта: Изучить минеральные и горные породы в литосфере планеты Земля. • Актуальность изучения литосферы обусловлена тем, что литосфера есть среда обитания всех минеральных ресурсов, одна из главных составных природной среды, через значительные изменения которого, развивается глобальный экологический кризис.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Минералы и горные породы как основа литосферы

• Геосферы – географические концентрические оболочки (сплошные и прерывистые), из которых состоит планета Земля. Земля похожа на конфету: в центре орешек – ядро, потом идёт сливочная начинка – это мантия, а сверху шоколадная глазурь – это земная кора.

Минералы и горные породы как основа литосферы

• Литосферой называют твёрдую оболочку Земли, которая включает в себя земную кору и часть верхней мантии. В земной коре находятся минеральные ресурсы, которые человек может использовать в хозяйстве, они называются полезными ископаемыми. Полезные ископаемые можно классифицировать по различным признакам.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Классификация полезных ископаемых по агрегатному состоянию Твёрдые полезные ископаемые: гранит руда руда каменный уголь каменный уголь алмазы гранит алмазы Твёрдые полезные ископаемые:

Минералы и горные породы как основа литосферы

Классификация полезных ископаемых по составу и использованию Горючие полезные ископаемые газ газ нефть торф торф нефть Горючие полезные ископаемые

Минералы и горные породы как основа литосферы

Классификация полезных ископаемых по способу образования Экзогенные полезные ископаемые Экзогенные полезные ископаемые образовавшиеся из осадочных горных пород образовавшиеся из осадочных горных пород

Минералы и горные породы как основа литосферы

• Месторождения — это места скопления полезных ископаемых в количестве, выгодном для разработки. • Существует три наиболее распространенных способа добычи полезных ископаемых: Скважины

Минералы и горные породы как основа литосферы

пробуренные в земле отверстия, на поверхности, снабженные насосом и механизмом для отвода вещества. • Ископаемое может выходить • Скважины используются для добычи жидких и газообразных ископаемых. Они представляют собой на поверхность самостоятельно, под воздействием давления, или выкачиваться с помощью насоса. Таким образом, обычно добываются нефть, природный газ, минеральные воды.

Минералы и горные породы как основа литосферы

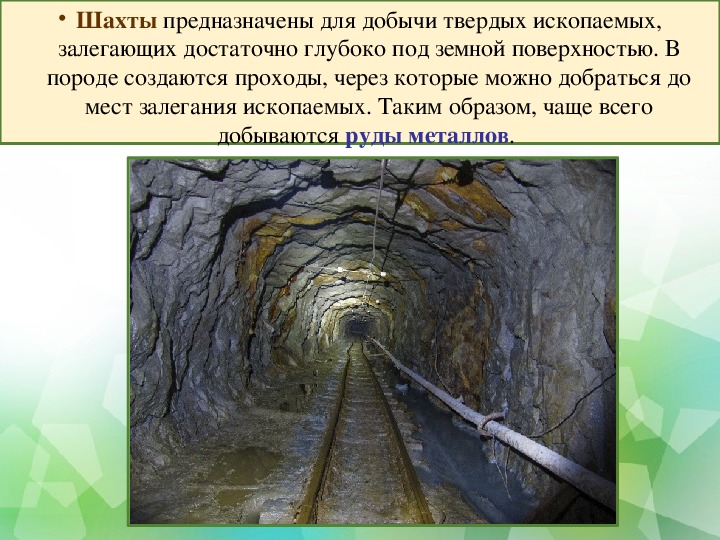

• Шахты предназначены для добычи твердых ископаемых, залегающих достаточно глубоко под земной поверхностью. В породе создаются проходы, через которые можно добраться до мест залегания ископаемых. Таким образом, чаще всего добываются руды металлов.

Минералы и горные породы как основа литосферы

• Карьеры представляют собой открытые ямы, в которых и добывают ископаемые. Они предназначены для добычи ископаемых, которые залегают непосредственно у поверхности. Карьеры — экономически наиболее удобные способы добычи, так как нет необходимости создавать сложные сооружения. В то же время сточки зрения экологии это наихудший способ добычи ископаемых, так как разрушению подвергается большая территория.

Минералы и горные породы как основа литосферы

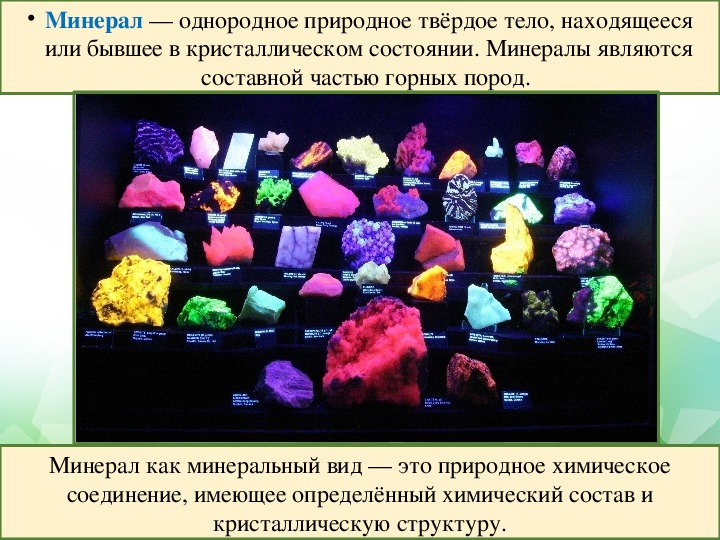

• Минерал — однородное природное твёрдое тело, находящееся или бывшее в кристаллическом состоянии. Минералы являются составной частью горных пород. Минерал как минеральный вид — это природное химическое соединение, имеющее определённый химический состав и кристаллическую структуру.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Съедобные минералы • Самый известный и самый съедобный минерал – вода. Она повсюду: в реках, морях, озерах, в атмосфере, внутри живых существ. • Известно, что человеческий организм в среднем на 80% состоит из воды. Чем моложе организм, тем больше он содержит воды. Мы не можем жить без воды, без нее не может работать промышленность.

Минералы и горные породы как основа литосферы

• Всем известен съедобный минерал – галит, он же каменная соль, поваренная соль, природная соль, пищевая соль или столовая соль. Галит добывается как из древних солевых пластов в горных породах, так и путем выпаривания воды соленых озер и морей. • Соль необходима человеческому организму для обменных процессов, ионы хлора и натрия входят в состав крови, мышц и костей и употребляется в пищу с древнейших времен.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Минералы и горные породы как основа литосферы

• Природный мел, состоящий из мельчайших ракушек радиолярий, всем известен в виде школьных мелков. Вы помните некоторых ваших одноклассников, которые зачемто ели мел? Скорее всего, в их организме не хватало кальция. В общем случае мел имеет состав CaCO3.

Минералы и горные породы как основа литосферы

Содержание:

- Состав литосферы………………………………………………………………………………………….3

- Строение литосферы……………………………………………………………………………………….3

- Горные породы………………………………………………………………………………………………4

- Свойства литосферы……………………………………………………………………………………….4

- Заключение………………………………………………………………………………………………….6

- Список используемой литературы……………………………………………………………………….7

Введение.

Геосферы — географические концентрические оболочки (сплошные или прерывистые), из которых состоит планета Земля.

Выделяются следующие геосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера, земная кора, мантия и ядро Земли. Ядро Земли делится на внешнее ядро (жидкое) и центральное — субъядро (твёрдое).

Актуальность экологического изучения литосферы обусловленная тем, что литосфера есть средой всех минеральных ресурсов, одним из основных объектов антропогенной деятельности (составных природной среды), через значительные изменения, которого развивается глобальный экологический кризис. Литосфера загрязняется жидкими и твердыми загрязняющими веществами и отходами. Установлено, что ежегодно на одного жителя Земли образуется одна тонна отходов, в том числе более 50 кг полимерных, трудноразлагаемых.

В границах литосферы периодически происходили и происходят грозные экологические процессы (сдвиги, сели, обвалы, эрозия), которые имеют огромное значение для формирования экологических ситуаций в определенном регионе планеты, а иногда приводят к глобальным экологическим катастрофам.

В России в 1991 г. была разработана программа, в которой предусматривался в целях комплексной переработки природных ресурсов и сырья переход на безотходные и малоотходные производства. При этом обеспечивались независимость экологической экспертизы и создание кадастра вторичных ресурсов для учета вторичного сырья. Однако этот процесс в связи с коренной перестройкой самой системы хозяйствования сильно затягивается, что усугубляет положение с охраной литосферы на территории России и стран СНГ.

Глубинные толщи литосферы, которые исследуют геофизическими методами, имеют довольно сложное и еще недостаточно изученное строение. Магнитная съемка — наиболее дешевый и доступный из геофизических методов изучения литосферы нашей планеты. Благодаря этому практически вся поверхность Земли покрыта наземной, аэромагнитной и спутниковой съемками. Однако оценка пространственного распределения магнитных масс в литосфере Земли и их эффективной намагниченности затруднена в силу неоднозначности решения обратной задачи магниторазведки.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Вопрос изучения литосферы актуален с каждым годом все больше. Экологическое изучение литосферы обусловлено тем, что литосфера является средой всех минеральных ресурсов, одним из основных объектов антропогенной деятельности (составных природной среды), через значительные изменения которого развивается глобальный экологический кризис. Экологическим изучением литосферы занимается раздел науки под названием геологическая экология.

В верхней части континентальной земной коры развиты грунты почвы, значение которых для человека тяжело переоценить. Почвы - органо-минеральный продукт многолетней (сотни и тысячи лет) общей деятельности живых организмов, воды, воздуха, солнечного тепла и света есть одними из важнейших природных ресурсов. В зависимости от климатических и геолого-географических условий грунты имеют толщину от 15-25 см до 2-3 м.

Почва возникла вместе с живым веществом и развивались под влиянием деятельности растений, животных и микроорганизмов, пока не стали очень ценным для человека плодородным субстратом. Основная масса организмов и микроорганизмов литосферы сосредоточенная в грунтах, па глубине не большее нескольких метров. Современные почвы являются трехфазной системой (разнозернистые твердые частицы, вода и газы, растворенные в воде, и порах), которая состоит из смеси минеральных частиц (продукты разрушения горных пород), органических веществ (продукты жизнедеятельности биоты ее микроорганизмов и грибов). Грунты играют огромную роль в кругообороте воды, веществ и углекислого газа.

С разными породами земной коры, как и с ее тектоническими структурами, связанные разные полезные ископаемые: горючие, металлические, строительные, а также такие, что есть сырьем для химической и пищевой промышленности.

1.Что такое литосфера?

Литосфера — внешняя твердая оболочка Земли, которая включает всю земную кору с частью верхней мантии Земли и состоит из осадочных, изверженных и метаморфических пород. Нижняя граница литосферы нечеткая и определяется резким уменьшением вязкости пород, изменением скорости распространение сейсмических волн и увеличением электропроводности пород. Толщина литосферы на континентах и под океанами различается и составляет в среднем соответственно 25— 200 и 5—100км.

Рассмотрим в общем виде геологическое строение Земли. Третья за отдаленностью от Солнца планета — Земля имеет радиус 6370 км, среднюю плотность— 5,5 г/см3 и состоит из трех оболочек — коры, мантии и ядра. Мантия и ядро делятся на внутренние и внешние части.

В границах литосферы периодически происходили и происходят грозные экологические процессы (сдвиги, сели, обвалы, эрозия), которые имеют огромное значение для формирования экологических ситуаций в определенном регионе планеты, а иногда приводят к глобальным экологическим катастрофам.

Глубинные толщи литосферы, которые исследуют геофизическими методами, имеют довольно сложную и еще недостаточно изученное строение, так же, как мантия и ядро Земли. Но уже известно, что с глубиной плотность пород возрастает, и если на поверхности она составляет в среднему 2,3-2,7 г/см3, то на глубине близко 400 км - 3,5 г/см3, а на глубине 2900 км (граница мантии и внешнего ядра) - 5,6 г/см3. В центре ядра, где давление достигает 3,5 тыс. т/см2, она увеличивается до 13-17 г/см3. Установлен также и характер возрастания глубинной температуры Земли. На глубине 100 км она составляет приблизительно 1300 К, на глубине близко 3000 км —4800, а в центре земного ядра — 6900 К.

2.Химический состав литосферы.

Преобладающая часть вещества Земли находится в твердом состоянии, но на границе земной коры и верхней мантии (глубины 100—150 км) залегает толща смягченных, тестообразных горных пород. Эта толща (100—150 км) называется астеносферой. Геофизики считают, что в разреженном состоянии могут находиться и другие участки Земли (за счет разуплотнения, активного радиораспада пород и т.п.), в частности - зона внешнего ядра. Внутреннее ядро находится в металлической фазе, но относительно его вещественного состава единого мнения на сегодня нет. Химический состав литосферы представлен в основном всего восемью элементами. Это кислород, кремний, водород, алюминий, железо, магний, кальций и натрий. На долю этих элементов приходится около 99,5% вещества земной коры.

Таблица 1. Химический состав земной коры на глубинах 10 - 20 км.

Элемент Массовая доля, %

3.Что такое загрязнение почвы?

Загрязнение почвы — процесс постоянный и неизбежный. Различаться может только степень загрязнения и виды веществ, которые поступают в почву в качестве загрязнителей.

Определенная часть загрязнителей поступает в почву естественным путем (в процессе функционирования биогеоценоза), но большинство вредных веществ является отходами промышленного производства, техники и различных аспектов жизнедеятельности человека.

Что загрязняет почву? Загрязняющие вещества почвы можно разделить на несколько основных категорий:

1.химические элементы и соединения (в особенности тяжелые металлы).

2.нефть и нефтепродукты.

4.минеральные и органические удобрения.

5.бытовые отходы и различные виды мусора.

6.выхлопы автомобильной и другой техники.

8.сточные воды и биологические элементы, выбрасываемые в окружающую среду животноводческой отраслью.

4. Потеря почвы

Для устойчивого развития человеку необходимо осознать свое отрицательное воздействие на почву и принять меры по снижению этого воздействия.

Увеличение численности человечества приводит к более интенсивному землепользованию. Характер деятельности человека весьма разнообразен, и условно можно выделить следующие аспекты: а) сельское и лесное хозяйство; б) разнообразное строительство; в) горнотехнические мероприятия.

Сельское и лесное хозяйство включает земледелие, скотоводство, осушение заболоченных территорий, орошение, обводнение земель, распашку целины, вырубку лесов и др. Разнообразное строительство также уменьшает количество пахотных земель — строительство крупных водохранилищ, каналов, плотин, ГЭС, промышленных комплексов, городов, железных дорог, населенных пунктов, коммуникаций. Горнотехнические мероприятия, такие, как разработка и эксплуатация минерального сырья, добыча полезных ископаемых, в том числе нефти и подземных вод, также изымают большие территории пахотных земель из природных и агроэкосистем. В результате разрушения природных экосистем происходит потеря почвы.

Самое разрушительное влияние на почву оказывает эрозия, т. е. процесс захватывания частиц почвы и их выноса водой (водяная эрозия) или ветром(ветровая эрозия). Вынос может быть медленным и слабым, когда почва медленно выдувается в ходе ветровой эрозии, и катастрофическим, когда водная эрозия образует глубокие овраги после сильного ливня (овражная эрозия). Растительный покров или естественный опал (опавшие листья) обеспечивают защиту земли от всех видов эрозии. Водная эрозия начинается с капельной эрозии — действия ударов дождевых капель; равномерное смывание почвы с поверхности называется плоскостной эрозией. Для удержания воды и биогенов в почве важнее всего гумус и глина, удаление которых за счет эрозии приводит к опустыниванию почвы.

Земельный фонд России имеет много неудобных земель: вечная мерзлота — 47—49%, пески, пустыни, полупустыни — 14—15%, заболоченные земли и болота — 9—10%, тундра — 8%, высокогорье — 3%, города и населенные пункты — 3% и только 15% — пахотные земли, площадь которых составляет около 230 млн га. Из них 160 млн га подвержены эрозии (в большинстве своем — это чернозем и 137 краснозем). Знаменитый воронежский чернозем, 1м3 которого хранится в Париже в качестве эталона плодородия, уже не дает того урожая, который был раньше(уменьшился в 1,5—3 раза). За последние 25 лет площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 24%, а пашни — на 18%. Накаждого жителя России приходится 1,5 га пахотных земель, в то время как на душу населения планеты(обрабатывается всего 10,4% всей суши) земли приходится менее 0,5 га, и этот показатель имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

Причинами потери почвы является выпахивание, перевыпас, сведение лесов и засоление почвы при орошении.

Выпахивание увеличивает эрозию почвы, уменьшает ее влагоудерживающую способность, инфильтрация и аэрация также уменьшаются.

Перевыпас уничтожает травяной покров. За счет указанных действий произошло опустынивание 61% плодородных земель засушливых районов, в частности: вЮжной Африке — 80%, Западной и Южной Азии — 82—83%, азиатской части бывшегоСССР — 55% и т. д. Ежегодно превращается в пустыню 6 млн га природных почв.

Сведение лесов. Лесной покров особенно эффективно предохраняет почву от эрозии и удерживает почвенную влагу, так как принимает на себя удары дождевых капель и позволяет впитываться в рыхлый, пахотный слой почвы, покрытый опалом. Кроме этого леса эффективно усваивают элементы питания, освобожденные при разложении детрита, т. е, рециркулируют их.

Следовательно, вырубка леса не только приводит к эрозии почвы, но и обедняет ее биогенный состав. Сведение лесов происходит по трем основным причинам: освоение новых территорий под сельскохозяйственные угодья, получение древесины для строительства и бумажной промышленности, использование в качестве топлива.

К потере почвы приводит и ее орошение — искусственное снабжение водой пахотных земель. Орошение приводит к существенному увеличению сельскохозяйственной продукции в регионах, где осадков выпадает недостаточно, но часто приводит к засолению почвы (т. е. солености почвы, выходящей за пределы устойчивости растений), поскольку даже очень хорошая поливная вода содержит солей 500—600 мг/л. При испарении воды из почвы и транспирации через листья растений растворенные в воде соли остаются в почве. 30% орошаемых земель уже засолены. Засоление почвы приводит к ее опустыниванию (азиатская часть СССР засолена на 30%, в США — на 22%, вКитае — на 30%). Одной из причин падения богатейшей когда-то Римской империи было засоление и опустынивание ранее богатых пахотных земель.

Процессы выветривания и почвообразования сильно зависят от климата и состава материнской породы. Если скорость эрозии не будет превышать скорости формирования почвы, то потери почвы не произойдет. Однако в большинстве агроэкосистем этот баланс нарушен, поскольку скорость эрозии в2—10 раз выше допустимой.

В настоящее время контроль за содержанием гумуса входит в число первоочередных задач. Изменение количества органического вещества в почве не только связано с изменением . почвенных свойств и их плодородия, но и отражает влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв.

Содержание гумуса определяют по окисляемости органического вещества. К навеске почвы добавляют окислитель (чаще всего хромлик) и кипятят. При этом органическое вещество, входящее в состав гумуса, окисляется до CO2 и Н2О.

Количество израсходованного окислителя определяют либо титрометрическим методом, либо спектрофотометрическим. Зная количество окислителя, определяют количество органического вещества.

В последнее время применяют анализаторы углерода, в которых происходит сухое сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим определением выделившегося СО2.

Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и почвенных растворах легкорастворимых солей — это NaCI, Na 2SО4, MgCI2, MgS04. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости. Применяют определение электрической проводимости почвенных суспензий, водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Этот процесс контролируется путём определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров. При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: определяются масштабы (площади) загрязнения, оценивается степень загрязнения, выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений.

Первые две задачи решаются дистанционными методами, к которым относится аэрокосмическое измерение спектральной отражательной способности почв. По изменению окраски или плотности почернения на аэрофотоснимках можно определить размеры загрязнённой территории, конфигурацию площади загрязнения, а по снижению коэффициента отражения оценить степень загрязнения. Степень загрязнённости почв можно определить по количеству содержащихся в почве углеводородов, которое определяется методами хроматографии.

5.Биотехнология охраны земель.

Загрязненность почв неорганическими ионами и нехватка полезных органических, избыток пестицидов и других вредных минеральных добавок приводят к снижению урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также эрозии и дефляции почвы. При этом традиционные удобрения и методы внесения их в почву являются весьма затратными. (По мнению специалистов США, на производство стакана молока необходимо расходовать в настоящее время стакан дизтоплива).

Вместе с тем имеются безграничные, возобновляемые ресурсы удобрений, содержащие необходимые питательные элементы для сельхозкультур и близкие, а иногда и превышающие по качеству органические удобрения (например: осадки сточных вод станций аэрации). Широкому применению их в сельском хозяйстве препятствует бактериальная зараженность и содержание тяжелых металлов. Если первое препятствие (технически и организационно) в целом разрешимо, то второе — требует новых подходов, основанных на биотехнологических приемах.

В настоящее время в России и за рубежом проводится большая работа по селекции и получению методами генетической инженерии микроорганизмов, способных при внесении их в почву вместе с осадками продуцировать полимеры, переводящие тяжелые металлы в неподвижные формы, и осуществляющие одновременно процесс азотфиксации (усвоение атмосферного азота).Уже не одно десятилетие насчитывает опыт применения красного калифорнийского червя для получения биологически ценного удобрения (биогумуса) из клетчаткосодержащих и широкого спектра органических отходов, а также для улучшения структуры почв, аэрирования. Прошедший через червя гумус обогащен всеми необходимыми аминокислотами, микроэлементами.

Одним из наиболее распространенных и стойких загрязнений земель является нефть. Естественная микрофлора, адаптируясь, способна разрушить загрязнения такого типа. Смешение загрязненной нефтью почвы с измельченной сосновой корой ускоряет на порядок скорость разрушения нефти за счет способности микроорганизмов, существующих на поверхности коры, к росту сложных углеводородов, входящих в состав сосновой смолы, а также адсорбции нефтепродуктов корой.

Почвенный покров Земли играет решающую роль в обеспечении человечества продуктами питания и сырьем для жизненно важных отраслей промышленности.

Использование с этой целью продукции океана, гидропоники или искусственно синтезируемых веществ не может, по крайней мере в обозримом будущем, заменить продукцию наземных экосистем (продуктивность почв). Поэтому непрерывный контроль за состоянием почв и почвенного покрова – обязательное условие получения планируемой продукции сельского и лесного хозяйства.

Вместе с тем почвенный покров является естественной базой для поселения людей, служит основой для создания рекреационных зон. Он позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протекающих в почвах химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров – один из наиболее мощных регуляторов химического состава атмосферы и гидросферы. Почва была и остается главным условием жизнеобеспечения наций и человечества в целом.

Сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности, бурного роста городов и транспорта возможно только при хорошо налаженном контроле за использованием всех видов почвенных и земельных ресурсов. Почва является наиболее чувствительной к антропогенному воздействию.

Из всех оболочек Земли почвенный покров – самая тонкая оболочка, мощность наиболее плодородного гумусированного слоя даже в черноземах не превышает, как правило, 80-100 см, а во многих почвах большинства природных зон она составляет всего лишь 15-20 см. Рыхлое почвенное тело при уничтожении многолетней растительности и распашке легко подвергается эрозии и дефляции.

При недостаточно продуманном антропогенном воздействии и нарушении сбалансированных природных экологических связей в почвах быстро развиваются нежелательные процессы минерализации гумуса, повышается кислотность или щелочность, усиливается соленакопление, развиваются восстановительные процессы – все это резко ухудшает свойства почвы, а в предельных случаях приводит к локальному разрушению почвенного покрова. Высокая чувствительность, уязвимость почвенного покрова обусловлены ограниченной буферностью и устойчивостью почв к воздействию сил, не свойственных ему в экологическом отношении.

Все в более широких масштабах проявляется загрязнение почвы тяжелыми металлами, нефтепродуктами, усиливается влияние азотной и серной кислот техногенного происхождения, ведущие к формированию техногенных пустынь в окрестностях некоторых промышленных предприятий.

Восстановление нарушенного почвенного покрова требует длительного времени и больших капиталовложений.

Список литературы:

Читайте также: