Международный мониторинг загрязнения биосферы реферат

Обновлено: 25.06.2024

Рязань 2013

Содержание

1. Мониторинг состояния окружающей среды

2.1 Организация систем мониторинга в России

2.2 Методы и средства контроля среды обитания

2.3 Методы контроля энергетических загрязнений

2.4 Обработка результатов и оценка экологической обстановки

2. Всемирнаяметеорологическая организация и международный мониторинг загрязнения биосферы

3. Автоматизированные системы контроля окружающей среды

3.1 Aэрокосмический мониторинг и данные космического зондирования

4. Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг – система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия.

Мониторинг окружающей природной среды - позаконодательству РФ - долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния окружающей природной среды.

Под качеством природной среды понимают такое состояние экологических систем, при котором постоянно обеспечиваются обменные процессы энергий и веществ между природой и человеком на уровне,обеспечивающем воспроизводство жизни на Земле. Качество среды до активного вмешательства человека поддерживалось самой природой путем саморегуляции, самоочищения от загрязнения нетехногенного происхождения. Человеческое производство в отличие от природного построено на отходной технологии, которые не могут затем быть сырьем для природных процессов (циклов). Это приводит к накоплению на поверхностиЗемли инертных (неусвояемых) или вредных материалов. Воздействие человека на природную среду и негативные последствия его деятельности создали в цивилизованном обществе проблему регулирования качества среды, в которой живет и проявляет себя человек.

В соответствии с типами загрязнений мониторинг различают глобальный, региональный, импактный, базовый, по способам наблюдения —авиационный, космический,дистанционный, по задачам — прогностический.

Глобальный мониторинг осуществляет слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных изменений.

Региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в пределах которых наблюдаются процессы и явления, отличающиеся по природному характеру или антропогенным воздействиям от естественных биологических процессов.Импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в особо опасных зонах и местах, непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ.

Базовый мониторинг осуществляет слежение за состоянием природных систем, на которые практически не накладываются региональные антропогенные воздействия. Для осуществления базового мониторинга используют удаленные от промышленных регионов территории.

Примониторинге качественно и количественно характеризуется состояние воздуха, поверхностных вод, климатические изменения, свойства почвенного покрова, состояние растительного и животного мира. К каждому из перечисленных компонентов биосферы предъявляются особые требования и разрабатываются специфические методы анализа.

Основные цели мониторинга состоят в обеспечении.

М.В. Горшков

Экологический мониторинг

Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – 313 с.

Лекция 5. Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг загрязнения биосферы

Всемирная метеорологическая организация – это межправительственная организация, в состав которой входят государства и территории. Она берет свое начало от Международной Метеорологической Организации, которая была основана в 1873 г. ВМО, созданная в 1950 г., стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области метеорологии (погода и климат), оперативной гидрологии и связанных с ними наук. Это – авторитетный орган системы ООН по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, образуемого им климата и формирующегося в результате этого распределения водных ресурсов [53]. Штаб-квартира ВМО расположена в Женеве, Швейцария.

Цели Всемирной метеорологической организации:

1. Координация деятельности стран-членов по выпуску информации о погоде, водных ресурсах и климате в соответствии с согласованными на международном уровне стандартами.

2. Научно-исследовательская деятельность в национальном, международном и глобальном масштабах и профессиональная подготовка специалистов до признанных международных уровней.

3. Содействие развитию обслуживания, направленного на повышение благосостояния и безопасности общин, стран и всего человечества.

Основной структурой в составе ВМО является Всемирная служба погоды (ВСП) – уникальная глобальная система сбора, обмена и анализа метеорологической и другой информации об окружающей среде (организована в 1963 г.). Каждая страна мира ежедневно из года в год вносит в ВСП вклад для общего блага. Эта система позволяет своевременно выпускать предупреждения о связанных с погодой стихийных бедствиях для обеспечения безопасности жизни и имущества.

ВМО возглавила кампанию по предупреждению мирового сообщества о таких потенциальных последствиях повышенных концентраций парниковых газов, как глобальное потепление и подъем уровня моря, что сыграло важную роль в переговорах о Конвенции ООН об изменении климата. В настоящее время ВМО выпускает ежегодный бюллетень о состоянии глобального климата.

ВМО внесла ценный вклад в Венскую конвенцию об охране озоновою слоя и ее Монреальский протокол. Она продолжает следить за озоновым слоем посредством Глобальной системы наблюдений за озоном в рамках Глобальной службы атмосферы и предупреждать мир посредством регулярных бюллетеней об опасности его неустойчивого состояния.

Уникальный проект по исследованию тропической зоны океана и глобальной атмосферы в рамках Всемирной программы исследований климата явился значительным, событием в области прогнозирования климата. Его широкомасштабные эксперименты в тропической зоне Тихого океана во время эпизодов потепления, известных как Эль-Ниньо, улучшили прогнозирование этих явлений.

ВМО создала Глобальную гидрологическую сеть для мониторинга качества воды и оценки водных ресурсов, которые являются необходимыми предпосылками для устойчивого развития и уменьшения последствий связанных с водой опасных явлений.

Погода и климат не знают национальных границ. Поэтому для развития метеорологии и оперативной гидрологии международное сотрудничество в глобальном масштабе всегда имело и будет иметь большое значение. Без ВМО исчезнет большая часть приносимой метеорологией и оперативной гидрологией пользы, которую мир получает сегодня.

Почти три четверти всех стихийных бедствий связаны с погодой. ВМО и ее программы обеспечивают жизненно важную информацию для выпуска заблаговременных предупреждений, которые спасают множество жизней и сокращают ущерб, наносимый имуществу и окружающей среде.

Многочисленные исследования показали, что помимо неисчислимой пользы для благосостояния человека каждый доллар, вложенный в метеорологическую и гидрологическую службы, приносит многократную, подчас десятикратную и более, экономическую отдачу.

Метеорологическое и климатическое обслуживание имеет ценное значение. В случае правильного использования оно обладает потенциалом экономии миллионов долларов ежегодно практически в каждой стране мира. В мире, где все большее распространение получает коммерциализация, правительства, которые расходуют время и деньги для создания метеорологических и климатических данных и обслуживания, стремятся получить компенсацию за свои усилия. С другой стороны, наше понимание всемирной метеорологической и климатической системы строилось на концепции свободного международного обмена данными, которая является одним из принципов, лежащих в основе деятельности ВМО. Достижение компромисса между этими явно противоречивыми требованиями явилось одним из крупнейших достижений ВМО за последние несколько лет.

ВМО подготовила новую стратегию в области информационных систем, охватывающую все аспекты информационной технологии (ИТ), которая предназначена для обеспечения общей основы ИТ для работы Организации до 2003 г. Ввиду скорости изменений подробные цели этой стратегии должны иметь открытый характер. Система предназначена для предоставления членам Секретариата возможностей использования любого персонального компьютера при минимальной переподготовке и включает программное обеспечение, которое может легко передаваться между персональными компьютерами. Находящемуся в командировках персоналу предоставляются также переносные компьютеры.

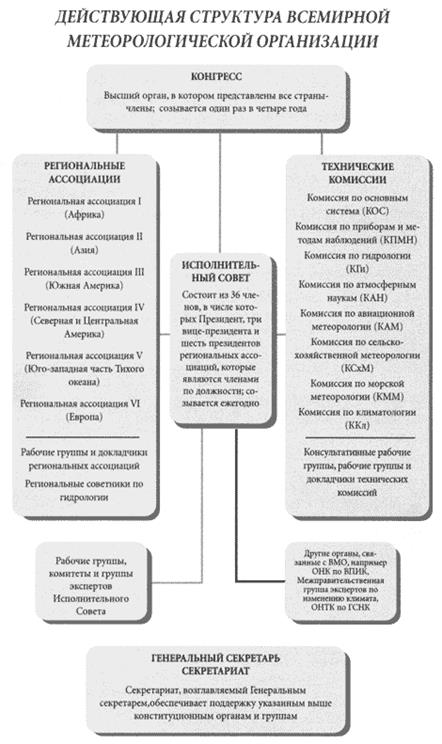

Рис. 5.1. Структура Всемирной метеорологической организации.

В рамках новой стратегии будет использоваться Интернет в качестве основного средства связи с рамках ВМО с использованием электронной почты, FTP, Web, TELNET электронных публикаций, Интранет, Экстранет и электронной торговли. В настоящее время по Интранету обеспечивается внутренний доступ к документам ВМО. Это уже дает значительную экономию расходов на бумагу и распространение. Интранет может принимать насыщенный цвет, а также вводимую аудио- и видеоинформацию. В этой связи эту систему можно использовать для интерактивной мультимедийной связи, включая проведение видеоконференций.

Каждые четыре года страны-члены направляют своих представителей для участия во Всемирном метеорологическом конгрессе, который определяет будущую политику ВМО. Исполнительный Совет, состоящий из 36 директоров национальных метеорологических или гидрометеорологических служб (НМС), является исполнительным органом Организации, ответственным за выполнение решений стран-членов.

Шесть региональных ассоциаций открывают перед странами-членами возможность для рассмотрения своих региональных проблем. Восемь технических комиссий имеют в своем составе лучших мировых экспертов в области авиационной, сельскохозяйственной и морской метеорологии, климатологии, оперативной гидрологии, атмосферных наук, приборов и методов наблюдений и основных систем, составляющих основу метеорологии. Они вырабатывают детальные рекомендации для работы Организации и для всех национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) мира.

Работа ВМО координируется Секретариатом, который насчитывает около 250 постоянных сотрудников и возглавляется Генеральным секретарем, назначаемым Всемирным метеорологическим конгрессом.

1. Полная (ежедневные наблюдения в 1, 7, 13 и 19 часов с получением информации о среднесуточных и разовых концентрациях вредных веществ).

2. Неполная (ежедневные наблюдения в 7, 13 и 19 часов с получением информации о разовых концентрациях вредных веществ).

3. Сокращенная (наблюдения в 7 и 13 часов при температуре воздуха ниже – 45 °С в местах, где содержание примесей низкое) и суточную (непрерывный отбор проб для определения среднесуточных концентраций вредных веществ).

Обозначим основные принципы функционирования метеорологической системы. Метеорологические наблюдения тогда и только тогда являются сравнимыми, точными, отвечающими задачам метеослужбы, когда при установках приборов выполняются требования, наставления и инструкции, а при производстве наблюдений и обработке материалов работниками метеостанций строго придерживаются указаний соответствующих руководств.

Каждая метеостанция является научной единицей обширной сети станций. Результаты наблюдений каждой станции, уже использованные в текущей оперативной работе, имеют ценность и как дневник метеорологических процессов, который может подвергнуться дальнейшей научной обработке.

Наблюдения на каждой станции должны проводиться со всей тщательностью и точностью. Приборы должны быть отрегулированы, проверены. Метеостанция должна иметь необходимые для работы бланки, книжки, таблицы, инструкции.

Наружные метеорологические приборы размещаются на площадке, которая должна быть открытой, ровной, с естественными условиями почвы и травяной растительностью. Нельзя сооружать площадку вблизи строений, высокого леса, в котловинах и др. местах, где имеется препятствие для свободной циркуляции воздуха. Размер участка зависит от количества помещаемых приборов. Минимальной считается площадь 15×15 м. Площадка обносится решетчатой изгородью обычной высоты. Метеорологическую площадку следует тщательно очищать от всякого сора и постоянно поддерживать на ней чистоту.

Если травяной покров на площадке летом сильно разрастается, то траву нужно скашивать или подстригать, оставляя не более 30-40 см. Скошенную траву обязательно убирать с площадки тотчас же. Снежный покров на площадке не следует трогать, весной же нужно удалять снег или ускорять его таяние путем разбрасывания или увоза снега с площадки.

С крыш будок и из защитной воронки осадкомера снег счищается. Приборы на площадке должны быть так размещены, чтобы они не затеняли друг друга. Термометры должны находиться в 2 м от земли. Дверца будки должна быть обращена на север. Лестница не должна соприкасаться с будкой.

На станции должны быть шкаф для хранения бланков и архива. В помещении устанавливаются барометр, барограф, а также измерительные пульты приборов-самописцев.

Все наблюдения вписываются простым карандашом в установленные книжки или бланки сразу же после отсчета того или иного прибора. Недопустимы записи по памяти. Все исправления вносятся зачеркиванием исправляемых цифр (так, чтобы их все же можно было прочесть) и подписыванием новых сверху; подчистка цифр и текста не допускается. Особенно важна четкая запись, облегчающая как первичную обработку наблюдений на станции, так и использование их Гидрометцентрами.

Отсчеты, произведенные неточно в срок, также в значительной степени обесцениваются. В таких случаях в графе, где отмечается срок наблюдений, пишется время отсчета сухого термометра в психрометрической будке.

Время, затрачиваемое на наблюдения, зависит от оборудования станции. За 10-15 мин, а зимой – за полчаса до срока осуществляется предварительный обход всех установок. Необходимо убедиться, исправны ли они, и подготовить некоторые приборы к предстоящим отсчетам, чтобы гарантировать точность наблюдений, убедиться, что психрометр исправен, и батист достаточно напитывается водой, что перья самописцев пишут правильно и чернил достаточно. В утренний срок приборы и будка очищаются от снега.

Станции, несущие службу погоды, после обработки наблюдений шифруют метеоданные для посылки синоптических телеграмм в Гидрометцентр. Цель шифровки – значительно сократить объем телеграммы при максимально количестве посылаемых сведений. Очевидно, что для этой цели наиболее пригодна цифровая зашифровка. В 1929 г. Международная метеорологическая конференция выработала метеокод, с помощью которого можно было описать состояние атмосферы со всеми подробностями. Этот код применялся в течение почти 20 лет, подвергаясь лишь небольшим изменениям. С 1 января 1950 года введен в действие новый международный код, значительно отличающийся от старого.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 4

Рис.1. Блок-схема системы мониторинга 4

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 6

Рис.2. Классификация экологического мониторинга 6

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6

Таблица 1. Классификация загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятая в системе ГСМОС 7

"БЕЛЫЕ ПЯТНА" НА КАРТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 11

Рис.3. Уровни экологического мониторинга и распределение ответственности между государственными органами в РК 12

“ХИМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ” ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 16

Прикрепленные файлы: 1 файл

Мониторинг для биосферы - копия.doc

На региональном уровне экологический мониторинг и/или контроль обычно вменяется в обязанность:

- Комитету по экологии (наблюдения и контроль за выбросами и сбросами действующих предприятий).

- Комитету по гидрометеорологии и мониторингу (импактный, региональный и отчасти фоновый мониторинг).

- Санитарно-эпидемиологической службе Минздрава (состояние рабочих, селитебных и рекреационных зон, качество питьевой воды и продуктов питания).

- Министерству природных ресурсов (прежде всего, геологические и гидрогеологические наблюдения).

- Предприятиям, осуществляющим выбросы и сбросы в окружающую среду (наблюдение и контроль за собственными выбросами и сбросами).

- Различным ведомственным структурам (подразделениям Минсельхозпрода, МЧС, Минтопэнерго, предприятиям водно-канализационного хозяйства и проч.)

Для того, чтобы эффективно использовать сведения, уже полученные государственными службами, важно точно знать функции каждого из них в области экологического мониторинга.

В системе официального экологического мониторинга задействованы мощные профессиональные силы. Нужен ли еще общественный экологический мониторинг? Есть ли для него место в общей системе мониторинга, существующей в Российской Федерации?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим уровни экологического мониторинга, принятые в России (рис. 3).

Рис.3. Уровни экологического мониторинга и распределение

ответственности между государственными органами в РФ

В идеальном случае система импактного мониторинга должна накапливать и анализировать детальную информацию о конкретных источниках загрязнения и их воздействии на окружающую среду. Но в сложившейся в РФ системе сведения о деятельности предприятий и о состоянии среды в зоне их воздействия по большей части усреднены или основаны на заявлениях самих предприятий. Большая часть доступных материалов отражает характер рассеяния загрязняющих веществ в воздухе и в воде, установленный с помощью модельных расчетов, и результаты замеров (ежеквартальных — по воде, ежегодных или более редких — по воздуху). Состояние окружающей среды достаточно полно описывается лишь в крупных городах и промышленных зонах.

В области регионального мониторинга наблюдения ведутся в основном Росгидрометом, имеющим разветвленную сеть, а также некоторыми ведомствами (агрохимслужба Минсельхозпрода, водно-канализационная служба и др.) И, наконец, существует сеть фонового мониторинга, осуществляемого в рамках программы MAB (Man and Biosphere3).

Практически не охваченными сетью наблюдений остаются малые города и многочисленные населенные пункты, подавляющее большинство диффузных4 источников загрязнения. Мониторинг состояния водной среды, организованный, прежде всего, Росгидрометом и, до некоторой степени, санитарно-эпидемиологическими (СЭС) и коммунальными (Водоканал) службами, не охватывает подавляющее большинство малых рек. В то же время известно, что загрязнение больших рек в значительной части обусловлено вкладом разветвленной сети их притоков и хозяйственной деятельностью в водосборе. В условиях сокращения общего числа постов наблюдений очевидно, что государство в настоящее время не располагает ресурсами для организации сколько-нибудь эффективной системы мониторинга состояния малых рек.

Таким образом, на экологической карте ясно обозначены "белые пятна", где систематические наблюдения не проводятся. Более того, в рамках сети государственного экологического мониторинга отсутствуют предпосылки к их организации в этих местах. Именно эти "белые пятна" могут (а часто и должны) стать объектами общественного экологического мониторинга. Практическая ориентация мониторинга, концентрация усилий на местных проблемах в сочетании с продуманной схемой и корректной интерпретацией полученных данных позволяют эффективно использовать имеющиеся у общественности ресурсы. Кроме того, эти особенности общественного мониторинга создают серьезные предпосылки для организации конструктивного диалога, направленного на консолидацию усилий всех участников.

“Химическая сущность” экологического мониторинга

Изучение и контроль состояния окружающей среды включают исследование таких природных ресурсов, как разнообразные воды, атмосферный воздух, почвы, совокупность этих систем с точки зрения определения в них загрязняющих химических веществ, нарушающих сложившееся экологическое равновесие в природе. Здесь четко просматривается химическая сущность обсуждаемой проблемы: с этой точки зрения можно говорить и о химическом мониторинге. Без химического анализа здесь не обойтись. Поэтому в экологическом мониторинге активно используют различные химические, физико-химические, физические и биологические методы анализа. Речь идет о неком глобальном химико-аналитическом исследовании с помощью различных методов аналитической химии - науки о методах анализа.

Результаты аналитических определений и измерений рассматривают уже в рамках экологического мониторинга. Это дает информацию о загрязнении биосферы различными несвойственными природе загрязняющими веществами, которые собирательно называют ксенобиотиками. Данные экологического мониторинга используют для всестороннего анализа состояния окружающей среды и определения стратегии управления им, для регулирования ее качества, для определения так называемых допустимых экологических нагрузок на природные системы. Степень ответственности здесь очень велика, поскольку указанные факторы, и в первую очередь химические, способны вызвать геофизические и геохимические изменения: возможное изменение климата, закисление природных вод кислотными дождями, загрязнение Мирового океана и нарушение баланса углекислоты в нем, нарушение озонового слоя. Можно определить различие между науками, вплотную занимающимися экологическими проблемами. Так, экология - наука о закономерностях взаимосвязей и взаимодействия организмов и их систем друг с другом и со средой обитания. Экологическая химия изучает процессы, определяющие химический состав и свойства объектов окружающей среды. Химическую экологию интересует химическое взаимодействие между живой и неживой природой.

Таким образом, основой экологического мониторинга является совокупность различных химических наук, каждая из которых нуждается в результатах химического анализа, поскольку химическое загрязнение - основной фактор неблагоприятного антропогенного воздействия на природу. Целью аналитической химии становится определение концентрации загрязняющих веществ в различных природных объектах. Ими являются природные и сточные воды различного состава, донные отложения, атмосферные осадки, воздух, почвы, биологические объекты.

Регулирование качества природной среды основано на определении экологически допустимого воздействия на нее, когда самоочищение природы еще способно работать. Определенными нормами такого щадящего воздействия являются установленные медиками-токсикологами предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК), не вызывающие нежелательных последствий в природной среде . ПДК достаточно малы. Они установлены для различных объектов - воды (питьевая вода, вода водоемов рыбохозяйственного значения, сточные воды), воздуха (среднесуточная концентрация, воздух рабочей зоны, максимально допустимая разовая ПДК), почв.

Перечень и количество выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ чрезвычайно велики, по некоторым оценкам, до 400 тыс. наименований, включая радионуклиды. Прежде всего, наблюдению должны подлежать вещества, выброс которых носит массовый характер, и, следовательно, загрязнение ими повсеместно. Это, например, диоксид серы, монооксид углерода, пыль, что характерно для городского воздуха; нефтепродукты, поверхностно-активные вещества для природных вод; пестициды для почв. Обязательно следует контролировать и самые токсичные вещества, отличающиеся наиболее низкими ПДК. Это позволяет сформировать список приоритетных загрязняющих веществ, которые следует определять в первую очередь.

Отсюда следуют два вывода. Первый состоит в том, что для оценки опасности загрязнения следует иметь некий образец для сравнения. Эту функцию выполняют исследования, проводимые в биосферных заповедниках. Второй вывод относится к аналитической химии: необходимо применять мощные, информативные и чувствительные методы анализа, чтобы контролировать концентрации, меньшие ПДК. В самом деле, что означает нормативное "отсутствие компонента"? Может быть, его концентрация настолько мала, что его традиционным способом не удается определить, но сделать это все равно нужно. Действительно, охрана окружающей среды - вызов аналитической химии.

Заключение

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность разрушения и деградации природной среды.

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества.

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в решении глобальных и региональных экологических проблем.

Из всего выше сказанного, следует вывод о необходимости совершенствования системы природопользования в нашей стране. Сохранение природы и улучшение окружающей среды - приоритетные направления государства и общества. Задачами, требующими скорейшего разрешения, являются создание единой государственной структуры, осуществляющей экологический мониторинг, и стимулирование исследовательской деятельности в области химического анализа компонентов окружающей среды вкупе с социальными программами, призванными информировать нацию о насущных экологических проблемах.

Список литературы

При подготовке реферата были использованы материалы, опубликованные в сети Интернет:

Под эгидой программы ООН по проблемам окружающей среды (ЮНЕП) было принято решение о создании Глобальной Системы Мониторинга Окружающей Среды (ГСМОС) с координационным центром в г. Найроби (Кения).

Он включает в себя наблюдения, оценку и прогноз антропогенных изменений состояния абиотической составляющей биосферы (в том числе изменения уровней загрязнения природных сред), ответной реакции экосистем на эти изменения и антропогенных изменений в экосистемах, изменений, связанных с воздействием загрязнений, сельскохозяйственным использованием земель, вырубкой леса, урбанизацией и т.п.

Содержание работы

Содержимое работы - 1 файл

Всемирный мониторинг окружающей среды.doc

Информация о состоянии окружающей природной среды, об изменениях этого состояния используется человеком давно. Последние сто с лишним лет наблюдения ведутся регулярно - достаточно напомнить о метеорологических, фенологических и некоторых других наблюдениях.

С развитием техники, когда у человека появилась бо́льшая возможность воздействовать на природу, преобразовывать ее, полнее использовать природные ресурсы, геофизическая информация становится для него все более важной, необходимой. С помощью такой информации можно определять оптимальные природные условия для осуществления различных мероприятий, предсказывать как благоприятные, так и неблагоприятные факторы для ведения хозяйства, принимать меры для уменьшения влияния неблагоприятных условий на жизнь и деятельность людей. В состав такой информации входят данные наблюдений за фактическим состоянием окружающей среды, прогнозы изменений природных условий.

Известно, что длительное время наблюдения производились лишь за изменениями состояния природной среды, обусловленными естественными (природными) причинами.

В последнее время во всем мире резко возросло воздействие человека на окружающую среду, стало очевидным, что бесконтрольная эксплуатация природы может привести к весьма серьезным негативным последствиям. В связи с этим возникла еще большая необходимость в детальной информации о состоянии биосферы.

С середины 50-х годов загрязнение среды приняло глобальные масштабы - в любом месте планеты можно теперь обнаружить токсичные продукты нашей цивилизации: тяжелые металлы, пестициды и другие токсичные органические и неорганические соединения. Потребовались многие годы для осознания учеными и правительствами стран мира необходимости создания службы контроля глобального загрязнения природной среды.

Под эгидой программы ООН по проблемам окружающей среды (ЮНЕП) было принято решение о создании Глобальной Системы Мониторинга Окружающей Среды (ГСМОС) с координационным центром в г. Найроби (Кения).

1. Цель, задачи, структура экологического мониторинга.

Цель экологического мониторинга – информационное обеспечение предотвращения отрицательных последствий изменения окружающей природной среды в результате антропогенного воздействия, использования благоприятных изменений окружающей природной среды для ведения хозяйственной деятельности. (Бузмаков С.А.).

оценка прогнозных данных.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений природной среды является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" (Израэль Ю.А.).

На рис.1. показаны отдельные блоки описываемой системы, а также прямые и обратные связи между этими блоками.

Рис.1. Блок-схема системы мониторинга (Израэль Ю.А.)

Наблюдения за состоянием окружающей природной среды должны включать наблюдения за источниками воздействия (в том числе источниками загрязнений), за факторами воздействия (загрязнениями, излучениями и т.п.), за состоянием элементов

биосферы (откликами живых организмов на воздействие), за изменением их структурных и функциональных показателей; при этом подразумевается наличие или получение данных о первоначальном или фоновом состоянии элементов биосферы.

Оценка состояния природной среды подразумевает всесторонний анализ состояния, вызванного воздействием различных факторов в различных средах.

Между блоками кроме прямых связей существуют и обратные. В случае, например, некачественного выполнения из-за отсутствия репрезентативных сведений функции прогноза, что происходит довольно часто, или оценки, что бывает, но реже, требуется усовершенствование сети наблюдений.

2. Уровни мониторинга

Мониторинг является многоуровневой системой. Обычно выделяют системы детального, локального, регионального, национального и глобального уровней.

При объединении систем детального мониторинга в более крупную сеть (например, в пределах района и т.п.) образуется система мониторинга локального уровня. Локальный мониторинг предназначен обеспечить оценку изменений системы на большей площади: территории города, района.

Локальные системы могут объединяться в еще более крупные – системы регионального мониторинга, охватывающие территории регионов в пределах края или области, или в пределах нескольких из них.

Системы регионального мониторинга могут объединяться в пределах одного государства в единую национальную (или государственную) сеть мониторинга, образуя, таким образом, национальный уровень ) системы мониторинга. Примером такой системы являлась "Единая государственная система экологического мониторинга Российской Федерации" (ЕГСЭМ) и ее территориальные подсистемы. ЕГСЭМ была упразднена в 2002г.

Мониторинг фоновый— слежение за общебиосферными, в основном природными явлениями, без наложения на них региональных антропогенных влияний. Ведётся с целью получения опорных (фоновых) значений содержания приоритетных загрязняющих веществ в окружающей среде и определения долговременных тенденций её изменения.

Для этого используются удаленные от загрязнителей территории или биосферные заповедники.

3. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС)

В 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде было предложено организовать Службу Земли (Earthwatch), которая в настоящее время является частью Программы ООН по проблеме окружающей среды (ЮНЕП). Компонентами Службы Земли были предложены глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС-GEMS), оценка, исследования и обмен информацией. Основная задача ГСМОС была определена как задача раннего предупреждения о наступающих естественных или антропогенных изменениях состояния природной среды, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб здоровью или благосостоянию людей.

Мониторинг был определен как "система непрерывного наблюдения, измерения и оценки для определенных целей.

В последующие годы идея ГСМОС подвергалась подробному обсуждению, однако дискуссия велась в основном вокруг проблемы мониторинга загрязнений (считалось, что это - важнейшая первая фаза мониторинга), вопросы отдельных экологических проблем (в том числе, проблем биологических эффектов загрязнений) и проблем, связанных с мониторингом возобновимых природных ресурсов, находились на втором плане

Важным этапом в выработке концепции ГСМОС явилось Межправительственное совещание по мониторингу в Найроби в феврале 1974 г. На совещании была предпринята попытка сбалансировать задачи ГСМОС (имеется в виду равное внимание антропогенным загрязнениям, экологическим проблемам, связанным как с воздействием загрязнений, так и с другими воздействиями, проблемам мониторинга возобновимых природных ресурсов, предупреждению о стихийных бедствиях и других опасностях, грозящих здоровью и благосостоянию человека); было сформулировано семь основных целей программы ГСМОС. Совещание, однако, уделило особое внимание вопросу мониторинга загрязнения природной среды, выработав список приоритетных загрязнителей и факторов, связанных с изучением загрязнений.

Ниже излагаются сформулированные цели программы ГСМОС:

1) организация расширенной системы предупреждений об угрозе здоровью человека;

2) оценка глобального загрязнения атмосферы и его влияния на климат;

3) оценка количества и распределения загрязнений в биологических системах, особенно в пищевых цепочках;

4) оценка критических проблем, возникающих в результате сельскохозяйственной деятельности и землепользования;

5) оценка реакции наземных экосистем на воздействие окружающей среды;

6) оценка загрязнения океана и влияния загрязнения на морские экосистемы;

7) создание усовершенствованной системы предупреждений о стихийных бедствиях в международном масштабе.

Сформулированные цели программы ГСМОС предусматривают работу в различных направлениях; по некоторым из них существующими международными организациями во многих странах уже в течение длительного времени проводятся успешные исследования и наблюдения, в других направлениях работа только начинается. Как уже отмечалось, некоторые направления, хотя и относятся к категории наблюдений за состоянием природной среды, вряд ли целесообразно включать в рамки системы ГСМОС. Так, например, Всемирная служба погоды (ВСП) Всемирной Метеорологической Организации, которая уже полностью введена в действие, имеет лишь частичное отношение к ГСМОС;

различные ее компоненты обеспечивают многие страны важнейшей гидрометеорологической информацией, но не вся выдаваемая информация играет значительную роль при идентификациии антропогенных изменений окружающей среды.

Так, по мнению Израэля, наблюдения и оценка естественного изменения состояния природной среды (например, изменение погоды) являются в большинстве случаев компетенцией существующих геофизических служб и, с точки зрения автора, не должны включаться в рамки ГСМОС (хотя знание и использование этих данных для интерпретации антропогенных изменений необходимо).

Для того чтобы организуемая система ГСМОС не дублировала в своей работе уже существующие системы, на указанном совещании в Найроби были приняты следующие важные принципы:

- Межправительственное сотрудничество по мониторингу должно строиться "по возможности максимально" на основе существующих национальных и международных систем.

- Необходимо "по возможности максимально" использовать специальные агентства ООН в качестве начальной основы для координирования и осуществления программы мониторинга.

- Приоритет должен быть предоставлен глобальному и региональному (многонациональному) мониторингу.

- Система мониторинга должна проектироваться таким образом, чтобы удовлетворять четко сформулированным требованиям, а мероприятия по оценке данных должны быть общей частью проекта такой системы.

Таким образом, для многих целей речь шла не об организации новых служб, а о максимальном использовании уже существующих систем, их поддержке и развитии, эффективном использовании информации и координации в рамках создаваемых структур

В связи с весьма широким кругом задач, вытекающих из основных целей ГСМОС, Совет управляющих ЮНЕП поручил директору ЮНЕП обсудить, как будут объединены семь целей системы, а также краткосрочные и долгосрочные планы осуществления для каждого намеченного района.

Действительно, имеется тесная связь между этими направлениями. Перечисленные цели в процессе реализации в ЮНЕП были объединены в две большие группы: в первую вошли все проблемы, относящиеся к мониторингу загрязнений, во вторую - все проблемы, имеющие отношение к мониторингу возобновимых природных ресурсов (в работе [43] для этого направления введен термин "экологический мониторинг"1 хотя, по существу, это мониторинг возобновимых ресурсов). Особняком стоит проблема, связанная с предупреждением о стихийных бедствиях, которая была оставлена в виде самостоятельного направления. Очевидно, что для решения задач в каждой группе мониторинга требуются различные подходы.

Читайте также: