Язык и речь виды и типы речи кратко

Обновлено: 27.06.2024

Речь – это коммуникативный процесс создания, хранения, передачи и получения информации. Речевой единицей, в которой фиксируется информация, является текст. Текст отличается от языковых единиц (знаков и фигур) тем, что он не обладает лингвистической синтагматикой и парадигматикой. Любой текст является знаком предшествующей информации (информационной памяти), последующей информации (замысла) и той объективной и субъективной действительности, которую он в целом обозначает (мыслительного и предметного содержания). Отношение между этими тремя компонентами текста называются коннекцией. Коннекция отличается от ассоциации (синтагматики и парадигматики) прежде всего тем, что членение текста на части и соединение текстов, в свою очередь, также является текстом, оно не образует новой единицы (как это имеет место в системе языка).

Речь – процесс коммуникации, который осуществляется конкретным человеком. Выделяют две формы речи: устную и письменную.

Письменная форма вторична по отношению к устной, так как является её отображением. Но субстанции устной и письменной речи различны. Устная речь осуществляется в виде непрерывного звучания, существующего во времени. Как известно, любое мгновение времени делит устную речь на уже произнесённую и ещё не произнесённую. Таких мгновений речи, которые делят устную речь на две части, может быть бесчисленное множество, поэтому интервалы между этими мгновениями стремятся к нулю. Сама материальная субстанция устной речи никаких звуковых сегментов (звуков речи) не содержит. Дискретизация устной речи осуществляется благодаря сознательной (мыслительной) деятельности человека, в процессе которой непрерывная устная речь сегментируется и ассоциируется с какими-то лингвистическими и содержательными представлениями.

Содержательная информация в устной речи образуется непрерывно. У говорящего, как правило, нет возможности постоянно следить за организацией устной речи, поэтому устная речь принципиально неорганизованна в деталях, незавершенна и непостоянна. Все эти недостатки, как уже было сказано, компенсируются возможностью интонационного переструктурирования, дополнительных интервалов, поправок, переинтерпретаций, оговорок и т.д. Чтобы сделать устную речь более организованной (например, при публичных выступлениях), необходима предварительная подготовка, которая выражается в формировании мыслительного содержания, его планировании, подборе лингвистических средств для построения текста.

Письменная речь играет важную роль в речевой культуре человечества, создании грамматик, словарей, классических текстов. Всё это связано с потребностями письменной речи. Мыслительная культура человечества – это, прежде всего, письменная культура. Именно в тексте выражается содержание, о котором мы можем сказать: истинно оно или ложно. Поэтому благодаря письменным текстам возникла и наука. Благодаря письменной речи модифицируется и изменяется устная речь.

Выделяется два основных типа устной и письменной форм речи: монолог и диалог.

Монолог – это речь, создаваемая одним участником коммуникации (коммуникантом) для фиксации определённого мыслительного содержания. Монолог обращён либо к самому себе (как адресанту) для запоминания определённого содержания, либо к какому – то другому коммуниканту (адресату), отделённому от говорящего временем или расстоянием. Сам монолог создаётся в результате внутренней мотивации самого коммуниканта без ориентации на непосредственную мотивацию окружающих.

Называют третий тип межиндивидуальной коммуникации – полилог (когда в общении участвуют несколько человек). Однако говорить одновременно нескольким людям нельзя, так как при этом нарушаются сами условия общения: восприятие информации коммуницирующими сторонами и реакция на информацию. Поэтому в реальном общении полилог разбивается на последовательные группы диалогов: коммуникант вначале общается с одним адресатом, потом со вторым, третьим и т.д. Возможно и хоровое произношение определённого текста несколькими людьми, но в этом случае хор выступает эквивалентом создателя монолога.

Специалисты по методике языка, следующие правилу: при освоении учебных действий нужно идти от простого к сложному, от лёгкого к трудному – приходили к выводу, что при изучении видов речи нужно идти от пассивных видов к активным, от письменных к устным (поскольку письменное можно фиксировать на бумаге, а устное только запоминать, а это сложнее). В связи с этим, рекомендовалась такая последовательность в изучении видов речи: чтение – слушание – письмо – говорение.

Однако изучение внутренних сторон видов речи даёт иную картину. К внутренним механизмам речи следует отнести

§ построение мыслительного содержания (для того чтобы

говорить, нужно знать, о чём говорить);

§ выбор языковых средств.

В наиболее строгом и полном виде эти механизмы представлены в говорении. В слушании данные механизмы подвергаются перестройке. Например, говорящий излагает то содержание, которое у него есть в уме. Он не строит это содержание в процессе изложения, он его репродуцирует. Слушающий должен соотносить предлагаемое ему в изложении мыслительное содержание с теми знаниями, которые содержатся у него в уме. При этом происходит переструктурирование этих знаний и преобразование их в новое знание. Этот процесс гораздо сложнее, чем процесс изложения уже имеющегося содержания. Говорящий в процессе изложения не занимается планированием его содержания, оно содержится уже в этом содержании. Слушающий должен построить мотивацию предлагаемой ему информации. Он должен постоянно предугадывать план последующего изложения, мотивационно осмысливать его. Пытаться понять, для чего ему нужно новое содержание. Предугадывание, таким образом, более сложный процесс, чем репродукция заранее произведённого планирования. Говорящий пользуется теми языковыми средствами, к которым он привык. А у слушающего существует свой типовой набор языковых средств, которым он пользовался раньше. Ему нужно в процессе восприятия переводить языковые средства говорящего (обучающего) и их содержание в свои языковые средства и их содержание. Этот процесс сложнее, чем процесс использования наиболее типичных для своей речи языковых средств. Таким образом, процесс слушания, с точки зрения внутренних механизмов речи, намного сложнее, чем процесс говорения.

Процесс чтения чем-то напоминает процесс слушания. Однако он значительно упрощает этот процесс. Во-первых, слушание, как и говорение, производится однократно, а прочитать текст можно несколько раз. Во-вторых, читающий может дополнительно осмыслить содержание читаемого привлечением дополнительной литературы, справочников и т.д. В-третьих, содержание читаемого и его план уже содержатся в воспринимаемом письменном тексте. Неясности в этом восприятии могут быть компенсированы с помощью дополнительных материалов. Наконец, своеобразие языка читаемого текста также может быть освоено повторным чтением справочников и словарей. В любом случае, чтение допускает возможность более медленного и повторного восприятия, иначе говоря, чтение для обучающегося гораздо более простой процесс, нежели слушание.

Письмо в целом напоминает говорение, но с помощью письменных знаков. Оно допускает многократное обдумывание содержания текста, его медленное производство, возможность исправлений и т.п. Однако в целом письменный текст, с точки зрения его внутренних механизмов, сложнее говорения. Письменный текст требует более четкой и строгой логики изложения, а значит и более основательного обдумывания содержания текста и его планирования. Что касается языка письменного текста, то он резко отличается от языка устной речи его нормированием, отбором и соотнесённостью с определённым стилем речи. Всё это делает письмо гораздо более сложным видом речи, чем говорение.

Анализ внутренних механизмов четырёх видов речи показывает, что в основе их всех лежат механизмы говорения, которые лишь перестраиваются в других видах речи. Другими словами, говорение выступает в качестве инварианта остальных видов речи, их контрольного механизма. Поэтому обучение нужно начинать с освоения процессов говорения, и говорением необходимо сопровождать всякий другой вид речи. Из этого следует вывод: все виды речи взаимосвязаны и дополняют друг друга, в процессе освоения одного вида речи нужно пользоваться другими видами речи. Только на завершающей стадии обучения, когда определённый вид речи доводится до совершенства, процесс освоения вида речи сопровождается использованием этого же вида речи.

Говорение как наиболее универсальный вид речи помогает контролировать любой другой вид речи. Проверить, правильно ли освоено содержание прослушанного текста, можно только с помощью рассказа обучаемого, то есть с помощью говорения. Проверить результаты чтения можно также с помощью говорения. В свою очередь, освоение написанного помогает более содержательно и логично построить говорение. А в целом, с дидактической (обучающей) точки зрения, самым простым видом речи является чтение, затем слушание, говорение и письмо.

Глава 2. Виды текстов

Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегла небо. Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение тёмное небо смешалось со снежным морем. Всё исчезло.

Текст изобилует глаголами, которые описывают последовательность смены событий: поскакал; поглядывал, бежали, становился, обратилось, подымалась, росла, облегла, пошел, повалил, завыл; сделалась, смешалось, исчезло.

Описание – это изложение объектов, их свойств, состояний или качеств. Описаниями довольно часто пользуются создатели художественных или научных текстов. Примером может служить описание портрета Обломова в одноимённом романе И.А.Гончарова:

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как- то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же, тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Текст изобилует прилагательными, описывающими внешность Ильи Ильича: ни румяный, ни смуглый, ни бледный, безразличный, матовому, белому, маленьких, пухлых, мягких, изнеженным.

А вот описание интерьера комнаты Обломова:

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного цвета, два дивана, обитые шелковой материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.

В тексте множество существительных: комната, взгляда, бюро, цвета, дивана, материею, ширмы, в природе, птицами, плодами, занавесы, ковры, картин, бронза, фарфор, мелочей. Все эти существительные называют предметы, которые объединяет то, что они находятся в одной комнате.

Рассуждение – это изложение каких-то мыслей, которые связаны между собой логическими отношениями. В текстах – рассуждениях, как правило, содержатся сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами и союзными словами. В таком изложении (рассуждении) содержfтся обобщение, анализ, сопоставление и логические выводы. Образцовыми примерами рассуждений служат сентенции Л.Н.Толстого:

Все счастливые семьи похожи друг на друг, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему (Анна Каренина).

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углём и нефтью, как не обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе (Воскресение).

В этом тексте перечисление действий неразумных людей перекрывается общей сентенцией – гимном жизни.

В конце 19 в. Лингвист из Швейцарии Ф. де Соссюр (1857- 1913) провел четкое разделение понятий.

Язык – социальное явление, имеющее надындивидуальный, общий характер.

Речь – подразумевает использование языка, имеет текучий, неустойчивый, переменчивый характер.

Еще до исследований Соссюра лингвисты в большей степени отдавали предпочтение изучению вопросов происхождения и изменения языков. Ученый же был первым, кто обратил внимание на то, что каждый язык имеет свою внутреннюю организацию, а именно особенную структуру, которая образуется посредством входящих в нее компонентов. Компонентами языковой структуры принять считать знаки. Язык как система знаков является средством осуществления общения и мышления человека.

Языковая система имеет независимый от индивида характер, поскольку человек с рождения не по своей воле оказывается в определенной языковой среде, освоение которой становится причиной речевого развития и формирования мышления.

Психолингвистика – раздел современной науки, который изучает природу и функционирование языка и речи, основанный на применении подходов и данных психологии и лингвистики, для более глубокого понимания сути этих явлений.

Функции речи

В процессе выявления роли речи в общественной и социально-психологической жизни человека выделяют две ее функции:

Более глубокое понимание функций речи позволит разобраться в сущности ее структуры.

Коммуникативная функция

Помимо смыслового содержания, которое передается посредством словесных значений, важная роль отводится эмоциональному отношению к произносимому. Используя сопровождающие речь элементы, такие как тон, интонацию, выразительные движения, живость, образность выражений, структуру построения предложения, отбор слов происходит выражение чувств и настроения. Таким образом, происходит эмоциональный обмен между собеседниками, то есть осуществляется выразительная функция речи.

Интеллектуальная функция

Здесь речь выступает как средство образования, выражения и развития мыслей. Как носитель системы различного типа значений, речь определяет способ формирования, формулирования и понимания мыслей.

Слово – основная единица речи и мышления, каждое из которых имеет собственное определенное значение.

Только в том случае, когда все субъекты коммуникации используют одинаковые словесные знаки с идентичными значениями, может осуществляться нормальное общение. Таким образом, общественная одинаковость знаков делает возможным нормальное общение и взаимопонимание между собеседниками.

Сигнификативная функция речи – организации в единую иерархическую систему обозначений имени явлений, предметов, действий и других значений.

Виды речи

Принято выделять несколько видов речи:

В свою очередь данные понятия также включают в себя некоторые элементы, которые разберем более подробно.

Устная речь

Устная речь – это тот тип речи, который произносится и воспринимается на слух, то есть является внешним.

Устная речь, в свою очередь делится на следующие компоненты:

Диалогическая речь – это разговорный тип речи, который характеризуется неполной развернутостью, ситуативностью, в ней многое не высказывается благодаря контексту понятному участникам разговора.

В ней большая роль отводится интонации, мимике, эмоциональному фону высказывания и прочим невербальным средствам общения. Диалогическая речь характерна разнообразностью развернутости, полноты и расчлененности. Если участвующие в беседе люди интуитивно понимают друг друга, они могут сокращать высказывания. Определяется это степенью представления предмета разговора, на основании сказанного ранее, происходящего в данную минуту, а также уровнем понимания между собеседниками и стремлением к достижению этого понимания. Отсутствие же внутреннего контакта между говорящими, противоположное отношение к предмету разговора способно сформировать трудности в общении, понимании сути, истинного смысла речи и может потребовать более развернутого ее построения.

Монологическая речь – это тип речи, в котором участником является один человек, а характер ее более развернут, грамматически оформлен, логически связан и систематичен.

Письменная речь

Однако, существующий разрыв времени между формированием письменной речи и ее восприятием делает ее обезличенной, лишенной общего ситуативного контекста между автором и адресатом, в чем и заключается основное отличие от устной речи. В отличие от устной речи, где существование общей ситуации, объединяющей собеседников, применение выразительных средств общения и интенсивный эмоциональный обмен обеспечивает возможность понимания без тщательного продумывания содержания, письменная требует более систематизированного и логически связного изложения.

При всех различиях данных видов речи нельзя противопоставлять их друг другу, ведь обе они не представляют собой однородного, завершенного целого компонента. Разнообразность этих понятий подтверждается и различием компонентов. Так устная речь включает в себя:

- Разговорную речь.

- Беседу.

- Публичное выступление.

- Лекцию.

- Доклад.

Видов письменной речи также довольно много и все они разнообразны. Так можно выделить следующий ряд компонентов письменной речи:

- Статьи.

- Монографии.

- Научные трактаты.

- Произведения эпистолярного жанра и другие.

Существенное значение имеет дифференциация речи на внешнюю и внутреннюю, где последняя осуществляется беззвучно, имеет другую функцию и строение. Внешняя речь напрямую связана с обменом информации и коммуникативным процессом, а функция внутренней речи определяется как обеспечение процесса мышления и внутренней регуляции. Наиболее явное проявление внутренней речи можно наблюдать в процессе чтения текстов, решения задач, построения мысленных планов. С ее помощью происходит упорядочивание полученной информации, самоинструктирование, анализ действий и переживаний. Структуру внутренней речи можно рассматривать как обобщенные семантические комплексы, которые состоят из фрагментов слов, фраз и с которыми группируются наглядные образы и условные знаки. В случае столкновения человека со сложностями или при возникновении внутренних затруднений внутренняя речь может перерасти во внутренний монолог, шепотную или громкую речь.

В психологической науке речь понимается как система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для передачи информации; процесс материализации мысли.

Важно отличать речь от языка. Их основное различие заключается в следующем.

Язык - это система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющие для людей определенные значения и смысл.

Если язык - объективная, исторически сложившаяся система кодов, предмет специальной науки - языкознания (лингвистики), то речь является психологическим процессом формирования и передачи мысли средствами языка.

Как психологический процесс речь является предметом раздела психологии, называемым "психолингвистикой".

Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может существовать и развиваться относительно независимо от человека, по законам, не связанным ни с его психологией, ни с его поведением.

Выделяются следующие признаки языка:

- исторически сложившееся средство общения;

- развивается относительно независимо от человека, по законам, не связанным ни с его психологией, ни с его поведением;

- отражает психологию народа;

- система условных знаков, с помощью которой передаются сочетания звуков, имеющие для людей определенные значение и смысл.

Выделяются следующие признаки речи:

- выражает психологические особенности отдельно взятого человека;

- наиболее совершенная, присущая человеку деятельность, передающая мысли и чувства.

Речь также понимается как совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл и то же звучание, что и соответствующая им система письменных знаков. Знак - символ или объект, служащий заменителем другого объекта.

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

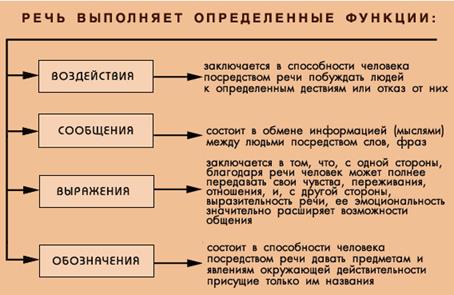

Функции речи

Функция воздействия заключается в способности человека посредством речи побуждать людей к определенным действиям или отказ от них.

Функция выражения заключается в том, что, с одной стороны, благодаря речи человек может полнее передавать свои чувства, переживания, отношения, и, с другой стороны, выразительность речи, ее эмоциональность значительно расширяют возможности общения.

Функция обозначения состоит в способности человека посредством речи давать предметам и явлениям окружающей действительности присущие только им названия. (См. дополнительный иллюстративный материал.)

Формы и виды речи

Соответственно множеству своих функций речь является полиморфной деятельностью, т.е. в своих различных функциональных назначениях представлена в разных формах и видах.

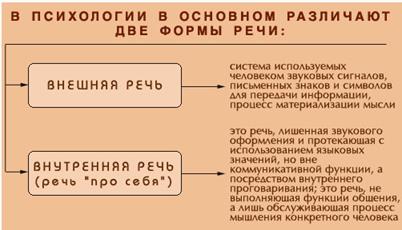

В психологии в основном различают две формы речи:

1. Внешняя речь - система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для передачи информации, процесс материализации мысли.

Жаргон - стилистические особенности (лексические, фразеологические) языка узкой социальной или профессиональной группы людей. Интонация - совокупность элементов речи (мелодика, ритм, темп, интенсивность, акцентный строй, тембр и др.), фонетически организующих речь и являющихся средством выражения различных значений, их эмоциональной окраски. (См. дополнительный иллюстративный материал.)

Внешняя речь включает следующие виды:

- устную: диалогическую и монологическую;

Устная речь - это общение между людьми посредством произнесения слов вслух, с одной стороны, и восприятия их людьми на слух - с другой.

Диалог (от греч. dialogos - разговор, беседа) - вид речи, заключающийся в попеременном обмене знаковой информацией (в том числе и паузами, молчанием, жестами) двух и более субъектов. Диалогическая речь - это разговор, в котором участвуют не менее двух собеседников. Диалогическая речь, психологически наиболее простая и естественная форма речи, возникает при непосредственном общении двух или нескольких собеседников и состоит в основном в обмене репликами. Реплика - ответ, возражение, замечание на слова собеседника - отличается краткостью, наличием вопросительных и побудительных предложений, синтаксически не развернутых конструкций. Отличительной чертой диалога является эмоциональный контакт говорящих, их воздействие друг на друга мимикой, жестами, интонацией и тембром голоса.

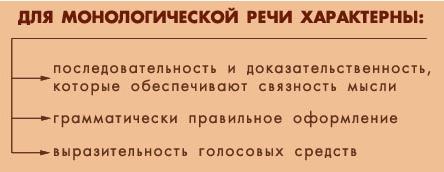

Монолог - вид речи, имеющий одного субъекта и представляющий собой сложное синтаксическое целое, в структурном отношении совсем не связанный с речью собеседника. Монологическая речь - это речь одного человека, в течение относительно длительного времени излагающего свои мысли или последовательное связное изложение одним лицом системы знаний.

Для монологической речи характерны:

- последовательность и доказательность, которые обеспечивают связность мысли;

- грамматически правильное оформление;

- выразительность голосовых средств. (См. дополнительный иллюстративный материал.)

Письменная речь - это графически оформленная речь, организованная на основе буквенных изображений. Она обращена к широкому кругу читателей, лишена ситуативности и предполагает углубленные навыки звукобуквенного анализа, умение логически и грамматически правильно передавать свои мысли, анализировать написанное и совершенствовать форму выражения.

2. Внутренняя речь (речь "про себя") - это речь, лишенная звукового оформления и протекающая с использованием языковых значений, но вне коммуникативной функции; внутреннее проговаривание. Внутренняя речь - это речь, не выполняющая функции общения, а лишь обслуживающая процесс мышления конкретного человека. Она отличается по своей структуре свернутостью, отсутствием второстепенных членов предложения.

Внутренняя речь может характеризоваться предикативностью.

Предикативность - характеристика внутренней речи, выражающаяся в отсутствии в ней слов, представляющих субъект (подлежащее), и присутствии только слов, относящихся к предикату (сказуемому).

Речь человека может быть как с понятийной, так и с лингвистической точек зрения двух типов:

В развернутом типе речи говорящий использует все возможности символического выражения смыслов, значений и их оттенков, предоставленные языком. Этот тип речи характеризуется большим словарным запасом и богатством грамматических форм, частым употреблением предлогов для выражения логических, временных и пространственных отношений, использованием безличных и неопределенно-личных местоимений, употреблением подходящих понятий, уточняющих прилагательных и наречий для обозначения того или иного специфического положения дел, более выраженным синтаксическим и грамматическим структурированием высказываний, многочисленной подчинительной связью компонентов предложения, свидетельствующей о предвосхищающем планировании речи.

Сокращенное речевое высказывание достаточно для понимания среди хорошо знакомых людей и в знакомой обстановке. Однако оно затрудняет выражение и восприятие более сложных, абстрактных мыслей, связанных с тонкими различениями и дифференциальным анализом скрытых взаимосвязей. В случае теоретического мышления человек чаще пользуется развернутой речью.

Типы речи — вопрос, с которым столкнетесь в школьном или вузовском курсе языкознания, а также при подготовке к ЕНТ. Разные способы изложения текста способны акцентировать внимание на предмете, событии, определенном высказывании. Правильно оформлять высказывание и различать виды текстов помогут сведения о типах речи, их признаках, а также примеры.

Типы речи: что это, виды, признаки

Типы речи в русском языке подразделяются на описание, повествование и рассуждение. Каждый вид имеет определенный характер выражения мысли и порядок изложения содержания. Эти типы речи представлены в разных стилях, за некоторыми исключениями даже в официально-деловом.

Типы речи — это способ изложения, который использует автор, чтобы передать свои мысли и наблюдения. Какие типы речи бывают? В зависимости от композиционных особенностей и цели различают такие виды:

Описание

Описание как тип речи используется для рассказа об особенностях предмета, живого существа или природной стихии. Его цель — охарактеризовать объект. Чтобы составить описание, достаточно просто ответить на вопрос — каков предмет или человек?

Для составления описания необходимо знать некоторые особенные признаки данного типа речи. Вот в чем особенности текстов такого рода:

- используют оценочные выражения;

- перечисляют характерные признаки и особенности предмета;

- воссоздают при помощи слова яркое изображение (образ) объекта;

- преобладает статика в изложении;

- используют глаголы несовершенного вида, прилагательные, имена существительные, составные именные сказуемые, обстоятельства места.

Как правило, описывают людей, животных, различные места, природные явления и стихии, состояние человека, предметы интерьера, технику и многое другое.

Различают такие подвиды описаний, как:

- характеристика-описание;

- портрет;

- характеристика состояния;

- словесная зарисовка пейзажа или интерьера.

Как определить тип речи описание среди других коммуникативных форм? Обратите внимание на композицию. Такой текст состоит из трех частей:

- Вначале автор создает общее представление о предстоящем описании: читатель знакомится с объектом и узнает о его предназначении.

- Следующий шаг предполагает перечисление основных свойств и признаков предмета.

- В конце автор дает оценку тому, что описывал.

Главная задача — ознакомить читателя с объектом описания, чтобы тот узнал о его особенностях, исключительных чертах, происхождении, предназначении и прочих признаках.

Повествование

Если задача автора привлечь внимание и рассказать о действиях, которые совершает объект, тогда рождается повествование. Главное — придерживаться определенной последовательности в изложении.

Повествование — это тот тип речи, который отвечает на вопросы — что, когда и с кем произошло? Определить, что такое повествование, помогут такие признаки:

- наличие сюжета — цепочки событий;

- события излагаются в хронологическом порядке и дополняются краткими описаниями;

- каждый ход, сюжетный поворот логически связаны друг с другом;

- важная составляющая — обстоятельства времени и преобладание глагольных форм.

Повествование отличается четкой композиционной структурой:

- Завязка.

- Развитие сюжета.

- Кульминация.

- Развязка.

Повествование еще бывает:

- информативным — рассказ дополняют интересными фактами;

- изобразительным — акцентируют внимание на героях сюжетной линии.

Если подытожить, то представленный тип речи — это обычная история, которая передает в линейном изложении ход событий. Читатель поймет, с чего история началась, как она развивалась и чем закончилась.

Повествование — это обычная история: Pixabay

Рассуждение

Как еще можно назвать монолог? Рассуждением, поскольку такой тип речи предусматривает словесное изложение мысли автора. Оно сопровождается объяснением и подтверждением умозаключений.

Рассуждение — тип речи, в котором автор в максимально емкой форме пытается раскрыть мысль, донести свою позицию до читателя. Размышляющий приводит примеры, аргументирует свои утверждения, пытается передать полет мысли. Такой текст ответит на вопросы — почему и зачем?

Перечитывая множество текстов-рассуждений, увидите следующие отличительные черты:

- прослеживается причинно-следственная связь;

- каждое новое высказывание заставляет читателя задуматься или помогает узнать что-нибудь новое;

- текст-рассуждение невозможен без аргументации. Поэтому утверждения подкрепляются доказательствами (исследованиями, научными наблюдениями, статистическими фактами и пр.);

- используются риторический приемы (вопросы, обращения, восклицания), абстрактная лексика, сложные предложения, вводные слова.

Композиционная особенность текста-рассуждения проявляется в трехчленном построении. В рассуждении есть:

- Тезис — кратко сформулированный основной посыл, выраженный одним-двумя предложениями.

- Аргументация тезисного высказывания (не менее трех доказательств).

- Итог — резюмирование написанного (обобщение рассуждения).

Представленный тип речи в зависимости от цели бывает:

- доказательством;

- размышлением;

- пояснением.

Тип речи: примеры

Разобраться с типами речи помогут примеры: Pixabay

Теперь наглядно убедимся в разнице между тремя типами речи. Для этого приведем примеры:

Описание: пример

Как пишется текст описание? Пример поможет в этом разобраться:

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен, сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которые уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка совсем облезла, рассохлась и развалилась, пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчишки. В дальнем углу цветника стояла ржавая бочка, наполненная грязной дождевой водой. Бочкой давно никто не пользовался, так как поливать было некому, да и нечего. Детские качели, на которых когда-то было весело и шумно, сиротливо и грустно скрипели, жалуясь ветру… Крапива занимала целый угол цветника. Она служила фоном для нежного и роскошного цветка розы. (В. Гаршин).

Повествование: пример

Теперь подробнее рассмотрим, что такое повествование. Пример в этом поможет:

В этом году весна началась поздно. Буквально за три дня снег, который заполонил местные просторы, превратился в ревущие водные потоки. Спустившись по многочисленным оврагам с гор, они направились вниз, и река, умолкнувшая на всю зиму, закованная в двухметровую толщу несокрушимого, казалось бы, льда, в одну ночь вскрылась и пробудилась от спячки.

Громовые раскаты лопающихся ледяных громадин прокатились над рекой. Освобожденная от оков, она двинулась навстречу потокам, соединилась с ними, затопляя все, что было выше ее уровня: поляны, огороды и ближние избы.

Текст рассуждение: пример

Рассуждение отличается от предыдущих типов речи, что наглядно продемонстрировано в примере:

Без багажа знаний, без развитого кругозора человеку нельзя двигаться дальше. В наше время человеческая красота проявляется в его интеллектуальном уровне и широком круге интересов. Такого человека еще называют гармонически развитым.

Сторонниками утверждения гармонии считаются Леонардо да Винчи и Лев Толстой. Они были похожи тем, что испытывали жажду ко всему неизведанному, имели широкий круг увлечений и глубокую связь с жизнью.

Леонардо да Винчи был сторонником свободы, за которую всячески боролся, и стал первооткрывателем в некоторых областях знаний. Да Винчи — великий художник, писатель, астроном и ботаник.

Страсть Льва Толстого — языки мира. Он знал украинский, латинский, английский, французский, греческий, итальянский, немецкий и даже церковнославянский языки. Этот человек также был мастером в укладке печи и кошении травы.

Наши знания имеют свойство накапливаться постепенно. Даже самые поверхностные познания можно улучшить — просто не нужно лениться. Воспитывайте в себе страсть к чему-то новому. Если даже не попробовать, то, как можно понять, что та или иная область знаний заставит нас проснуться от обыденного существования. Расширяйте кругозор, живите так, чтобы каждый день преподносил что-нибудь новое и интересное. (С. Коненков).

На практике встречается множество текстов, в которых совмещены несколько типов речи. Представленные сведения из статьи помогут легко распознать описание, повествование и рассуждение. Примеры наглядно проиллюстрируют их особенности.

Читайте также: