Возрастные особенности грудной клетки кратко

Обновлено: 30.06.2024

Старческие изменения дыхательной системы. Особенности

Изменения, связанные с возрастной перестройкой дыхательного аппарата, убедительно подтверждены многочисленными исследованиями. С 30-летнего возраста площадь поверхности альвеол сокращается - на 4% за каждое десятилетие. С уменьшением площади альвеолярной поверхности происходит ослабление силы поверхностного натяжения альвеол, что отрицательным образом сказывается на альвеолярном газообмене и объемно-скоростных характеристиках форсированного выдоха.

Альвеолы приобретают уплощенную вытянутую форму, за счет чего уменьшается площадь газообмена. Было доказано, что эффективность газообмена снижается ~ на 0,5% ежегодно. Кроме того, расширяются альвеолярные ходы, истончаются стенки альвеол и уменьшается количество оплетающих их капилляров. Из-за уменьшения общей поверхности функционирующего альвеолярного эпителия и утолщения альвеолярно-капиллярной мембраны снижается диффузионная способность легких.

Макроанатомические изменения включают в себя кифоз, кальциноз реберных хрящей и декальцинацию ребер, приводящих к уменьшению поперечного диаметра грудной клетки, потере плотности кости и нарастающей ригидности грудной стенки. Истончаются межпозвоночные диски и уменьшается высота тел позвонков. Грудная клетка приобретает бочкообразную форму, не имеющую, как полагают, существенного функционального значения.

Комплайнс грудной стенки меняется так, что в 70-летнем возрасте на преодоление силы сопротивления грудного каркаса затрачивается 70% от общей эластической работы дыхания, тогда как в 20-летнем возрасте только 40%. Потеря мышечной массы, напрямую связанная с ослаблением силы и выносливости дыхательной мускулатуры, сопровождается более выраженной зависимостью от участия в акте дыхания мышц брюшной стенки (вспомогательной дыхательной мускулатуры).

(а) Мужчина 54 лет с жалобами на кашель и недомогание. При рентгенографии органов грудной клетки в передней прямой проекции определяются объемное уменьшение верхней доли правого легкого, узелок в верхней доле правого легкого со спикулообразным контуром, лимфаденопатия корня правого легкого и средостения. Данная картина соответствует распространенному раку легких.

(б) На снимке в боковой проекции визуализируется выраженное утолщение задней стенки промежуточного бронха, что подтверждает наличие лимфаденопатии корня правого легкого и средостения. При бронхоскопической биопсии выявлена инвазивная форма аденокарциномы.

Этих изменений вкупе с повышенным риском аспирации из-за сниженного тонуса нижнего пищеводного сфинктера вполне достаточно для поддержания высокого риска нозокомиальной и вентиляторно-ассоциированой пневмонии.

Имея сниженный исходный уровень РаО2 и повышенный РаСО2 такие больные предрасположены к быстрой декомпенсации. Низкая жизненная емкость легких, как и ухудшение вентиляционно-перфузионных отношений, будет вызывать дальнейшее снижение артериального парциального давления кислорода с меньшей чувствительностью этого показателя к вспомогательной кислородной поддержке.

Как отмечалось выше, грудная стенка с возрастом становится малоподвижной и хрупкой. Такая повышенная ригидность в сочетании с остеопорозом повышает риск переломов ребер и обусловленных ими ушибов легких. У пожилых людей множественные переломы ребер, особенно при наличии флотирующего участка грудной клетки, связаны с высокой частотой осложнений (ателектаз, пневмония, дыхательная недостаточность) и летальных исходовю У пациентов с флотирующим переломом возраст является важным прогностическим критерием исхода и находится в прямой связи с показателем смертности.

Заболеваемость и смертность у пожилых больных с торакальной травмой в два раза выше, чем у людей с аналогичными повреждениями, но моложе по возрасту. Риск пневмонии у каждого пожилого больного с переломом ребер возрастает ~ на 27%, а риск летального исхода - на 19%. Кроме того, у пожилых травматологических больных прослеживаются определенные отношения между возрастом и развитием респираторного дистресс-синдрома взрослых. Johnston с соавт. продемонстрировали, что независимо от тяжести травмы риск развития этого синдрома постоянно увеличивается вплоть до 60-69 лет.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

У новорожденных грудная клетка имеет конусовидную форму. Передне-задний диаметр больше поперечного, ребра расположены почти горизонтально. В первые два года жизни идет быстрый рост грудной клетки. В возрасте 6-7 лет ее рост замедляется, а в 7-18 лет наиболее сильно растет средний отдел грудной клетки.

Подгрудинный угол у новорожденного достигает примерно 93°, через год - 68°, в 5 лет он равен 60°, в 15 лет и у взрослого человека около 70°. Усиленный рост грудной клетки у мальчиков начинается с 12 лет, а у девочек - с 11 лет. К 17-20 годам грудная клетка приобретает окончательную форму. У людей брахиморфного (гиперстеники) типа телосложения грудная клетка имеет коническую форму, у лиц долихоморфного (астеники) типа телосложения грудная клетка более плоская.

В старческом возрасте в связи с увеличением грудного кифоза грудная клетка укорачивается и опускается.

Физические упражнения не только укрепляют грудную мускулатуру, но и увеличивают размах движений в суставах ребер, что приводит к увеличению объема грудной клетки при дыхании и жизненной емкости легких.

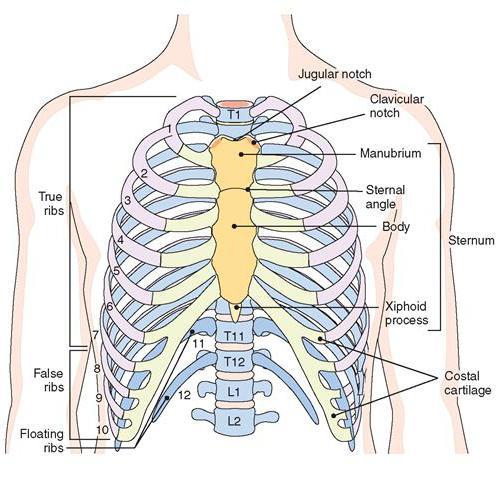

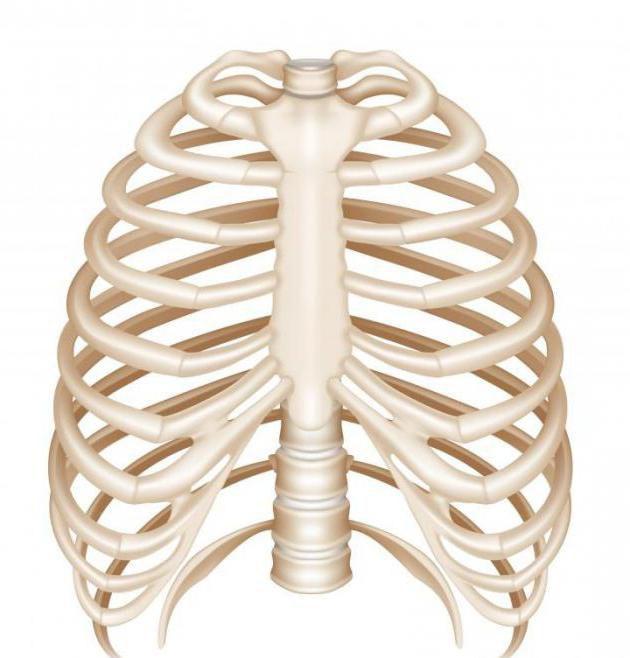

Строение грудной клетки человека обусловлено ее основной функцией – защитой от повреждений жизненно важных органов и артерий. Защитный каркас имеет несколько составных частей: ребра, грудные позвонки, грудина, суставы, связочный аппарат, мышцы и диафрагма. Грудная клетка имеет форму неправильного усеченного конуса, так как сплющена в переднезаднем положении, что обусловлено прямохождением человека.

Основа сторон грудной клетки

Спереди каркас формируют грудина и суставы, прикрепляющие к ней концы ребер, также сюда относят грудные мышцы, связки и диафрагму. Задняя стенка сформирована грудными позвонками (в количестве 12 штук) и задним концом ребер, закрепляющихся на грудных позвонках.

Боковые стенки (медиальная и латеральная) представлены непосредственно ребрами. С имеющимися на них связками и мышцами, обеспечивающими дополнительную жесткость и эластичность естественного каркаса организма. На строение грудной клетки человека оказали большое влияние эволюционные процессы, в частности прямохождение. Вследствие этого форма каркаса является сплющенной.

Виды грудных клеток

В зависимости от формы различают:

Нормостеническую грудную клетку – имеет форму усеченного конуса, слабовыраженные над- и подключичные ямки.

Гиперстеническую – хорошо развитая мускулатура грудного отдела, по форме схожа с цилиндром, то есть диаметр переднезаднего и бокового положений практически одинаковы.

Астеническую – имеет небольшой диаметр и удлинённую форму, ключицы, над- и подключичные ямки сильно выражены.

Строение грудной клетки человека при патологических процессах может претерпевать изменения своей формы. На это влияют некоторые заболевания или перенесенные травмы. Основной причиной изменения формы грудной клетки являются патологические деформационные процессы, протекающие в позвоночнике.

Деформация грудной клетки оказывает негативное влияние на работу внутренних органов, может вызывать их деформации и нарушения в ритме работы.

Особенности ребер в защитном каркасе

Наиболее крепкие и крупные ребра находятся в верхней части грудной клетки, их количество равно семи. Они крепятся к грудине при помощи костных соединений. Следующие три ребра имеют хрящевое крепление, а последние два не прикрепляются к грудине, а соединяются только с телом последних двух грудных позвонков, поэтому имеют название плавающих ребер.

Строение грудной клетки человека у новорожденных имеет некоторые отличия, так как костная ткань у них не до конца сформирована, и естественный скелет представлен хрящевой тканью, которая с возрастом окостеневает.

Объем каркаса увеличивается с возрастом ребенка, именно поэтому необходимо регулярно следить за состояние осанки и позвоночника, что позволит предотвратить деформации грудной клетки и, соответственно, не даст развиться патологиям в работе внутренних органов, таких как сердце, легкие, печень и пищевод.

Движение каркаса

Несмотря на тот факт, что костный каркас не имеет возможности двигаться, грудная клетка подвержена некоторым движениям. Незначительные движения осуществляются благодаря дыханию, на вдохе объем грудной клетки увеличивается, а на выдохе уменьшается, осуществляется это благодаря подвижности и эластичности хрящевых соединений ребер с позвонками и грудиной. При дыхании изменению подвергается не только общий объем грудной клетки, но и межреберные промежутки, которые на вдохе увеличиваются, а на выдохе сужаются. Такие процессы обеспечивает анатомическое строение грудной клетки человека.

Возрастные изменения

У новорожденных форма грудной клетки менее сплющена, то есть сагиттальный и фронтальный диаметры практически одинаковые. Расположение концов и головок рёбер происходит на одном уровне, но с возрастом, когда у ребенка начинает преобладать грудное дыхание, положение грудины меняется. Ее верхний край опускается до уровня 3-4-го грудного позвонка.

Пожилые люди более часто страдают от проблем с дыхательной системой вследствие сокращения амплитуды движения грудной клетки. Это обуславливается снижением эластичности хрящевых соединений, из-за чего изменяется строение грудной клетки человека. Внутренние органы также деформируются и не могут полноценно функционировать.

Особенности грудной клетки.

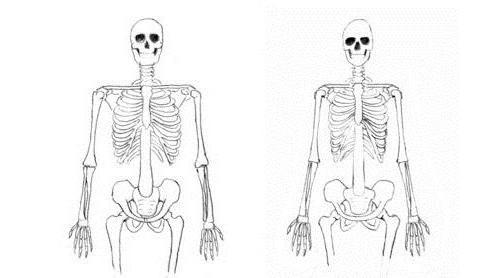

Различия форм грудной клетки обусловливается и половыми признаками.

На отличия влияют особенности дыхания – у мужчин дыхание осуществляется при помощи диафрагмы и является брюшным, а у женщин дыхание грудное. Визуально можно более подробно рассмотреть строение грудной клетки человека.

Схема мужского и женского каркаса указывают на присутствие отличий, зависящих именно от половых признаков.

Так как мужчины имеют больший каркас, их ребра отличаются крутым изгибом, однако на ребрах практически отсутствуют спиралевидные завитки. Женщины же, наоборот, отличаются наличием сильно выраженного спиралевидного скручиванию боковых частей грудной клетки (ребер), именно поэтому диафрагма женщин менее задействована в процессе дыхания, а большая нагрузка приходится именно на грудную клетку, то есть преимущественен грудной тип дыхания. Строение грудной клетки человека, фото которой представлено выше, указывает на явные отличия в скелете мужчин и женщин.

19. Скелет верхних конечностей: особенности строения и соединения костей. Особенности развития скелета верхних конечностей.

20. Скелет нижних конечностей: особенности строения и соединения костей. Особенности развития скелета нижних конечностей. Основные деформации формы ног. Плоскостопие.

21.Особенности строения черепа человека. Особенности формирования костей черепа. Деформации черепа.

22. Мышечная система человека. Строение и классификация мышц. Статическая и динамическая работа мышц. Роль мышечных движений в развитии организма.

23. Основные группы мышц человека. Мышцы туловища. Мышцы конечностей. Развитие и возрастные особенности скелетных мышц.

24. Мышцы головы и шеи, мимические мышцы. Работа мышц головы, шеи и мимических мышц.

25. Общее представление о нервной системе человека. Нервная ткань. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы.

26. Строение синапса и виды синаптических контактов. Механизм передачи сигналов по нервным клеткам.

27. Функции нервной ткани и функциональные механизмы нервной системы. Возрастные особенности структуры и функций органов нервной системы.

28. Учение И.П. Павлова об условном и безусловном рефлексе.

29. Спинной мозг: особенности строения и функционирования.

30. Головной мозг – общий план строения. Структура и функции продолговатого мозга, моста и мозжечка

31. Головной мозг – общий план строения. Структура и функции среднего и промежуточного мозга.

32. Головной мозг – общий план строения. Структурно-функциональная организация коры полушарий головного мозга и базальных ядер.

33. Периферическая нервная система. Черепные нервы. Спинно-мозговые нервы.

35. Первая и вторая сигнальные системы. Эволюционное значение второй сигнальной системы.

Первая и вторая сигнальные системы. Эволюционное значение второй сигнальной системы.

Учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах действительности.

Высшая нервная деятельность у человека, так же как и у животных, носит рефлекторный характер. И у человека вырабатываются условные рефлексы на различные сигналы внешнего мира или развивается внутреннее торможение.

Общими и для животных, и для человека являются анализ и синтез конкретных сигналов, предметов и явлений внешнего мира, составляющих первую сигнальную систему.

Вторая сигнальная система социально обусловлена. Вне общества, без общения с другими людьми она не развивается.

Первая и вторая сигнальные системы неотделимы друг от друга, они функционируют совместно. Высшая нервная деятельность человека в этом смысле едины.

Эволюционное значение второй сигнальной системы.

Поршнев прослеживает три стадии развития второй сигнальной системы (то есть системы, отвечающей за речь и мышление): суггестия – контрсуггестия – контр-контрсуггестия.

В основе речевого поведения лежит, по теории Поршнева, непосредственное воздействие на нервные центры высших млекопитающих. Возникнув как защитный механизм, суггестия становится явлением опасным для самого человека. От неё не было защиты, а тот, кто обладал способностью к суггестии, мог господствовать в своих интересах.

Как защитный механизм от суггестии у человека вырабатывается новое спасительное качество, а именно – недоверие, способность непослушания. Это свойство получает название контрсуггестии.

«С ходом истории, чем дальше, тем больше, человеку надо различать, чьему слову безоговорочно повиноваться, а чьему нет. Он хочет, чтобы слова ему были понятны не только в своей внушающей что-либо части, но и в мотивационной, т.е. он спрашивает, почему и зачем, и только при выполнении этого условия включает обратно отключенный на время рубильник суггестии. Он проверяет логичность внушаемого ему представления, мнения, действия, в том числе по закону достаточного основания, и, только не сумев найти нарушения правил, включает этот рубильник…

На деле контрсуггестия началась в истории с гораздо более элементарных защитных и негативных реакций на суггестию. Пожалуй, самая первичная из них в восходящем ряду - уклониться от слышания и видения того или тех, кто форсирует суггестию в межиндивидуальном общении. Это значит - уйти, удалиться.

Людей раскидало по планете нечто специфически человеческое, - подчёркивает автор теории глоттогенеза. Невозможно свести этот акт к тому, что людям не доставало кормовой базы на прежних местах: ведь другие виды животных остались и питаются на своих древних ареалах нередко и до наших дней - корма хватает. Во всей последующей истории индивидуальные или коллективные отселения и переселения, как на необжитые окраины, так и в другую среду были важным фактором социальной жизни. Но все же с ходом тысячелетий, с освоением ойкумены действенность простого побега все понижалась. Люди должны были оставаться в соседстве с людьми. Вероятно, в полном соответствии с этой кривой происходило рождение неизмеримо более специфических для человека средств контрсуггестии. Сущность контрсуггестии – подчёркивает Поршнев, - состояла в развитии все более совершенных средств непонимания, непринятия речевых побуждений, в развитии ума. Но и суггестия-внушение из-за этого сопротивления себе приобретает новые качества.

Поршнев отмечает, что эта борьба суггестии и контрсуггестии породила такие социологические явления, которые направлялись на охрану силы внушения, иначе говоря, которые так же были нацелены против контрсуггестии, как последняя - против суггестии. Поэтому эти явления получают в излагаемой здесь теории название контр-контрсуггестии.

У новорожденного грудная клетка находится в положении максимального вдоха и имеет колоколообразную форму. Верхнее отверстие грудной клетки имеет косое направление, а грудина своим верхним концом образует с позвоночным столбом острый угол. Переднезадний размер грудной клетки немного больше поперечного. Эпигастральный угол тупой. Ложные рёбра прижаты друг к другу. Колеблющихся рёбер три: X, XI, XII. Сзади рёбра расположены в одной фронтальной плоскости с позвоночником, поэтому лёгочные борозды не выражены. Нижняя часть грудной клетки расширена у основания за счёт высокого расположения внутренних органов брюшной полости, в основном печени.

К 3-м годам форма грудной клетки изменяется значительно. Во-первых, увеличивается поперечный диаметр, он становится равным переднезаднему. Увеличение продольного диаметра тел грудных позвонков приводит к образованию лёгочных борозд. Образуется грудинный угол.

К 7-ми годам с развитием лёгких и грудного дыхания (до этого возраста преобладал брюшной тип дыхания) грудная клетка увеличивается в объёме, её поперечный размер преобладает над переднезадним. Грудная клетка приобретает форму как взрослого, однако следует отметить, что в этот период большая часть скелета грудной клетки ещё хрящевая. Задние концы рёбер, грудина состоят из отдельных частей, соединённых хрящами.

В последующие годы (период полового созревания и позже) происходит пропорциональное увеличение объёма грудной клетки и оссификация её скелета. Так в мечевидном отростке точка окостенения появляется к 7 годам, полное окостенение грудины происходит в 18–25лет. Костное сращение тела с головкой ребра происходит к 20 годам.

Аномалии развития

Позвонков и позвоночного столба

Асомия – полное отсутствие развития тела позвонка.

Гемисомия – развитие одной половины тела позвонка

Несращение дужек позвонков (spina bifida) наиболее часто возникает в крестцовом отделе (spina bifida sacralis), а также 1 шейного позвонка (spina bifida atlantis).

Cакрализация – присоединение пятого поясничного позвонка к крестцу.

Люмбализация – превращение первого крестцового позвонка в поясничный.

Рёбер и грудной клетки

Увеличение числа рёбер. Наиболее часто дополнительные рёбра встречаются в шейном и поясничном отделе, в этом случае соответственно увеличивается число грудных позвонков.

Уменьшение числа рёбер, что сопровождается увеличением шейного или поясничного отдела позвоночного столба.

Отверстие в теле грудины.

Расщепление грудной кости вдоль.

Строение костей плечевого пояса, свободной верхней конечности и суставов, их возрастные особенности

В трубчатых костях выделяют две части: статическая – диафиз кости и динамическая – эпифиз кости. Точки окостенения в диафизах появляются в период внутриутробного развития и называются первичными. В эпифизах же точки окостенения появляются в постнатальном периоде – это вторичные точки окостенения. Кости новорожденного имеют грубоволокнистое строение, в трубчатых костях отсутствует полость.

Ключица

Это первая кость, претерпевающая процесс окостенения, который происходит за счёт двух ядер: одного первичного – диафизарного и другого вторичного – эпифизарного. В акромиальном конце ключицы диафизарное ядро окостенения появляется в соединительной ткани, поэтому минует вторую (хрящевую) стадию развития.

Лопатка

К моменту рождения лопатка практически сформирована, за исключением плечевого и клювовидного отростка и суставной впадины, которые остаются ещё хрящевыми. Наружный край и нижний угол лопатки также хрящевые, что обеспечивает рост лопатки. Надостная ямка слабо развита. Лопатка развивается из хрящевой модели с помощью 1 первичного и 8 вторичных ядер окостенения.

На 1-ом году жизни появляется ядро окостенения в клювовидном отростке, остальные гораздо позже – в 11–18 лет. Полное окостенение лопатки происходит в 18–24 года.

Плечевая кость

Плечевая кость развивается на основе хрящевого остова с помощью 1 первичного диафизарного ядра окостенения и 7 вторичных ядер. Окостенение эпифизов плечевой кости имеет ряд особенностей. Верхний эпифиз имеет три точки окостенения: один – в головке и два – в большом и малом бугорках (апофизах). В нижнем конце – четыре точки окостенения: две образуют собственно эпифиз (головку и блок), а две другие служат для окостенения медиального и латерального надмыщелков (апофизов).

В 1 год появляется костное ядро суставной головки плечевой кости, в 2–3 года – для большого бугорка, в 3–5 лет – для малого. В 5–6 лет все эти ядра сливаются между собой. Ядра окостенения в дистальном эпифизе появляются в 2–3 года, в апофизах позже – в 6–8 лет. Дистальный эпифиз срастается с диафизом в 18–20 лет, проксимальный – в 20–22 года.

Кости предплечья

Локтевая кость развивается из хрящевого остова с помощью 3-х ядер окостенения: одного основного первичного для диафиза и двух вторичных ядер для эпифиза. У новорожденного локтевой, венечный и шиловидный отростки хрящевые. В дистальном эпифизе локтевой кости точки окостенения появляются в 4–8 лет, в проксимальном эпифизе – в 6–9 лет, в локтевом отростке – в 7–8 лет.

Лучевая кость развивается из хрящевого остова посредством 4-х ядер окостенения. Локализация первичного ядра – диафиз кости, вторичных ядер – эпифизы, имеется ещё добавочное ядро в области бугристости лучевой кости. В дистальном эпифизе лучевой кости появляются ядра окостенения в 2 года, а в проксимальном – в 5–6 лет.

Проксимальные эпифизы и локтевой, и лучевой кости срастаются с диафизами в 17 лет, а дистальные – в 20–24 года.

Кости кисти

У новорожденного кости запястья и концы фаланг состоят из хрящевой основы. Диафизы пястных костей и фаланг состоят из костной ткани. Процесс окостенения пястных костей и фаланг имеет свои особенности:

1. Вторичные точки окостенения у первой пястной кости и фаланг возникают в основаниях, а у пястных костей (со 2 по 5) в головках.

2. В отличие от длинных трубчатых костей они имеют только по одному вторичному эпифизарному ядру окостенения – это моноэпифизарные трубчатые кости.

Окостенение костей запястья идет по принципу спиральности от головчатой кости к гороховидной, начиная с 1-го года: головчатая и крючковидная – 1 год, трёхгранная – 2–3 года, полулунная – 3–4 года, ладьевидная – 4–5 лет, трапеция и трапециевидная – 4–6 лет, гороховидная – 7–15 лет. Точки окостенения в проксимальных и дистальных эпифизах пястных костей появляются на 3 году жизни ребёнка. Полное окостенение костей пястья и фаланг происходит в 15–20 лет.

Таким образом, в ключице, лопатке и длинных трубчатых костях доношенного ребёнка при нормально протекавшей беременности имеются следующие первичные ядра окостенения: ядра ключицы и лопатки, диафизарные – в плечевой, лучевой и локтевой костях, основные диафизарные ядра пястных костей и фаланг. Все остальные части костей верхней конечности плечевого пояса новорожденного хрящевые. Появление в различные сроки вторичных точек окостенения в длинных трубчатых костях (в эпифизах) приводит к тому, что в течение всего периода детства сохраняется прослойка хряща между эпифизом и диафизом, называемая метаэпифизарным хрящом, или пластинкой роста. За счет этого хряща кость растёт в длину. Впоследствии размножение клеток прекращается, метаэпифизарный хрящ заменяется костной тканью, и метафиз сливается с эпифизом, получается синостоз.

Баландина И.А., Сапегина Ф.З., Еремченко Н.В., Пимкина О.В.

Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера Кафедра нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии

Резюме

Представлены результаты исследования размеров грудной клетки и туловища у людей зрелого возраста при разных типах телосложения. Выявлены четкие гендерные различия росто-весового показателя, связанные с анатомо-физиологическими особенностями строения мужского и женского организмов. Анатомо-метрические параметры грудной клетки обладают вариабельностью и зависят от типа телосложения человека.

The results of research of chest and torso to mature people with different types of constitution are presented in the article. The clear sexual differences of growth-weight index are dealt with anatomo-physiological peculiarities of male and female. Anatomometrical parameters of thorax are variable and depend on constitution.

Ключевые слова

Введение

В настоящее время в литературе имеются данные об анатомическом и гистологическом строении органов грудной полости. (В.Х. Василенко, 1978; Н. С. Горбунов с соавт., 2004; Л. М. Железнов с соавт., 2008; Морошек А. А., 2008; J. E. Pandolfino, 2000; K. Takubo,2005). Но отсутствуют комплексные работы, посвященные изучению топографо-анатомических характеристик органов при разных типах телосложения. В современных условиях изучение различных аспектов типовой анатомии представляется актуальным: широкое внедрение в клиническую практику компьютерной и магнитно-резонансной томографии открывает новые возможности для прижизненной визуализации органов. В то же время, при использовании диагностических методов не всегда возможна правильная трактовка полученных данных из-за недостатка исследований по типовой анатомии и отсутствия нормативных стандартов для пациентов с различными типами телосложения; а также, при планировании оперативных вмешательств на органах следует учитывать особенности их синтопического и скелетотопического расположения при различных типах конституции, нюансы проекции тех или иных анатомических образований органов на кожные покровы и с учетом этих возможностей индивидуализировать хирургические доступы. Вместе с тем, комплексное изучение с данной позиции топографической анатомии органов открывает новые перспективы развития учения об индивидуальной анатомической изменчивости, созданного академиком В.Н. Шевкуненко (1935, 1951) и развитое его учениками и последователями (Ф.И. Валькер, 1946; А.Н. Максименков, 1949; Е.М. Маргорин, 1967; С.С. Михайлов, 1987). Указанные выше соображения и определили выбор темы настоящего исследования.

Целью нашего исследования явилось определение параметров грудной клетки и туловища при разных типах телосложения.

Материал и методы

Проведен анализ антропометрических исследований, выполненных у 164 трупов людей зрелого возраста обоего пола.

Результаты

В таблице 3 приведены данные о средних величинах размеров грудной клетки трупов людей в зависимости от половой и возрастной принадлежности.

Отмечаются практически равные средние показатели в обеих возрастных группах, независимо от пола. При исследовании трупов мужчин в первом и втором возрастных периодах нами выявлен индекс ширины грудной клетки, равный 136±12 и 136±13 соответственно. У женщин в первом периоде зрелого возраста индекс ширины грудной клетки составляет 133±13, во втором периоде – 136±13.

Таким образом, в нашем исследовании у трупов мужчин первого периода зрелого возраста преобладает мезоморфный тип телосложения; выявлена примерно одинаковая частота встречаемости долихо- и брахиморфного типов телосложения с незначительным преобладанием последнего. Среди мужчин второго периода зрелого возраста преобладает брахиморфный тип телосложения, достоверно реже выявляется мезо- и долихоморфный тип телосложения.

У трупов женщин первого периода зрелого возраста превалирует долихоморфный тип телосложения, в 2,5 раза реже регистрируется мезоморфный, еще реже – брахиморфный тип телосложения. Во втором периоде зрелого возраста среди лиц женского пола преобладают объекты исследования мезоморфного типа телосложения, тогда как долихо- и брахиморфные типы встречаются достоверно реже и примерно с одинаковой частотой.

Выявлены четкие гендерные различия росто-весового показателя, связанные с анатомо-физиологическими особенностями строения мужского и женского организмов и состоящие в достоверном превышении росто-весового показателя у мужчин в сравнении с женщинами независимо от возрастной группы умерших. Кроме того, установлена тенденция к увеличению росто-весового показателя по мере перехода в более старшую возрастную группу, как у мужчин, так и у женщин.

Показатели стерно-вертебрального размера грудной клетки у мужчин и женщин зрелого возраста имеют следующие тенденции: в первом периоде зрелого возраста показатели значительно выше у мужчин в сравнении с женщинами, тогда как ко второму периоду зрелого возраста эти значения выравниваются и не имеют половых различий.

Величина поперечного размера грудной клетки более низкая у женщин в сравнении с мужчинами в первом периоде зрелого возраста, имеется выравнивание этого показателя у мужчин и женщин во втором периоде зрелого возраста.

Заключение

Таким образом, анатомо-метрические параметры грудной клетки обладают вариабельностью и зависят от типа телосложения человека.

Литература

1. Автандилов, Г. Г. Медицинская морфометрия / Г. Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

2. Железнов, Л. М. Топографическая анатомия органов грудной полости человека в раннем плодном периоде / Л. М. Железнов, Э. Н. Галиева, Д. Н. Лященко, И. М. Яхина // Морфология, 2008. – №5. – С. 39 - 42.

3. Максименков А. Н. Хирургическая анатомия груди /А.Н. Максименков. – МЕДГИЗ,: Ленинградское отделение, 1955. – 527 с.

4. Никитюк, Д.Б. Клинико-антропологические параллели: новые подходы /Д.Б Никитюк, Д.В. Мирошкин, Н.С., Букавнева//Морфологические ведомсти.– 2007. – № 1–2. – С. 259 - 262.

5. Николаев, В.Г. Антропологическое обследование в клинической практике / В. Г. Николаев, Н. Н. Николаева, Л.В. Синдеева, Л.В. Николаева. – Красноярск, 2007. – 173с.

6. Сапин, М.Р. Антропологические подходы в анатомии человека / М.Р. Сапин, Б.А. Никитюк // Морфология. – 1992. –№5. – С.7-18.

7. Шевкуненко, В.Н. Типовая анатомия человека /В.Н. Шевкуненко, А.М. Геселевич. – ОГИЗ,: Ленинградское отделение, 1935. – 232 с.

Таблицы

Таблица 1

Индекс пропорциональности между ростом и окружностью грудной клетки трупов людей зрелого возраста (n=164)

Читайте также: