Традиционное общество в россии кратко

Обновлено: 28.06.2024

Итак, можно ли считать современную Россию традиционным обществом, особой цивилизацией, которая вновь пошла по обособленному историческому пути, или это лишь временная реакция архаики, Премодерна, за которой скоро последует обратное движение к полюсу либерализма?

В связи с этим большой интерес вызывают исследования современного философа-традиционалиста А.Г. Дугина. В своих работах он, в частности, обращает внимание на то, что классическая схема стадиального деления общественного развития на Премодерн-Модерн-Постмодерн упускает фундаментальное различие между двумя типами традиционного общества входящих в Премодерн: архаическим и религиозным [5, с.140].

Иными словами в традиционном (религиозном) обществе нет слепого фундаментализма архаики основанного на чистом мифе, как нет в нем и масштабной десакрализации и секуляризации западноевропейского Модерна. Это общество, в котором логос и миф находятся в органичном взаимодействии, дополняя и усиливая друг друга; где рационализм мягко контролирует архаику, но не подавляет ее. То есть традиционное общество, в котором царит логос монотеистической религии, само потенциально содержит силу способную усмирить избыточное давление социальной архаики.

К сожалению, эта концепция по сей день активно тиражируется либеральной частью российской элиты, является устойчивым мифом в сфере гуманитарных наук. Однако учитывая время возникновения данных исследований, в настоящий момент, уже вполне понятна и объяснима их идеологическая подоплека.

В своих обширных работах А. Ахиезер (которой одним из первых в нашей стране плодотворно использовал методологию социокультурного подхода), критически анатомируя российское традиционное общество, сам манихейски делил весь мир на две суперцивилизации: либеральную и традиционную [7], зачастую не видел многообразия и сложности социальной организации различных культур. Для него города были очагами культуры и либеральных ценностей, а аграрный традиционализм источником и общественной базой, создавшим советский тоталитаризм. Однако сегодня, при всем уважении к проделанной им работе, уже очевидна его главная ошибка – не сколько локальный крестьянский мир, а в первую очередь города, вышедшие после распада СССР из-под власти традиции, представляют собой огромный, неструктурированный океан социальной архаики, который в действительности не менее, а может быть и более опасен, чем крайние формы традиционализма.

Между тем, более объективная оценка глобальных исторических процессов показывает, что начиная с Нового времени традиционные общества стран незападного мира пусть и с разным временным лагом, но также шли по пути создания своих версий Модерна, отличных от Модерна европейского. Однако где-то этот процесс протекал органично, приобретая яркие национальные черты, а чаще – в форме распада традиционного общества и высвобождения архаики. Данное утверждение имеет принципиальное значение, поскольку в противном случае речь по-прежнему будет идти в жестких рамках и логике прогрессистских теорий.

Сегодня подобные утверждения и А. Дугина, и К. Костюка по поводу советского Модерна выглядят явной натяжкой. Сам факт того, что оценка и критика социокультурной матрицы российского общества, его исторического опыта совпала на крайних полюсах научного дискурса (либерального и консервативного), можно объяснить тем, что последний развивался в постсоветской России не параллельно, а в противовес западноевропейской, либеральной научной традиции, транзит которой пришелся на 90-е годы, что надолго затруднило адекватную, альтернативную рефлексию в нашей стране.

В этом смысле можно согласиться с выводом социолога С. Кордонского, который считает, что и отечественные либералы, и традиционалисты, при описании сложившихся в России структур опираются сегодня на западные импортированные теории. В то время как в практике государственного строительства доминирует с приходом В. Путина неотрефлектированная традиционалистская парадигма [10, с.153].

Так, является в корне ошибочным мнение, что советское общество было архаичным по своей структуре, в котором институты Модерна составляли лишь внешнюю институциональную оболочку. Напротив, советский социум, хоть и медленно, но постоянно модернизировался, развивался. Однако особенность этого процесса была в том, что в отличие от европейского Модерна, его социальная архаика не была подавлена в жесткой форме, а существовала в виде пост-общины, коллективистских общностей.

Итак, лидирующие позиции, как и можно было предположить, здесь заняли базовые ценности консервативного большинства – социальная справедливость (47%), национальные традиции, моральные и религиозные ценности (35%), а также ценности великой державы, империи (32%). Ценности же из либерального сегмента – свободный рынок и сближение с Западом – поднялись лишь до уровня 10-11% [13].

О чем это говорит? На наш взгляд в первую очередь о том, что нынешние россияне (включая и постсоветскую молодежь) закономерно транслируют ценности не аграрного традиционализма, которого в чистом виде давно нет в России, а с небольшими поправками (вызванными восстановлением традиционных религий), именно ценности позднесоветского общества.

В целом подытоживая вышесказанное можно выделить следующие моменты:

3. Привнесенные в ходе либерального транзита 90-х годов новые практики, институты, были вновь адаптированы социальной органикой; не привели к радикальной смене социокультурного кода, основных цивилизационных доминант.

5. Возрастающее давление социальной архаики на современное российское общество вызвано не укреплением традиционализма, а в первую очередь, инерционным затуханием культуры советского Модерна, основанного на идеях и идеалах Просвещения, характеризуется противоречивой регрессивной динамикой.

С другой стороны – и само общество, и правящая элита российского государства уже не столь беспомощны, как на исходе СССР. Горький исторический опыт системного распада, социальных катастроф не прошли даром, и страна, возможно, все же сумеет консолидироваться и своевременно ответить на новые вызовы времени.

Как бы то ни было, создать квазисоветскую имитационную модель оказалось намного легче, чем наполнить эту форму реальным содержанием. Если архаику понимать как редуцированный элемент традиции, которая когда-то сама была традицией, но постепенно утратила силу и превратилась в реликт, то придется признать, что нынешние попытки воспроизводства советских практик и прежней модели государственности, - это во многом, всего лишь, всплывшая архаика. Следовательно, этим и объясняется неспособность системы порождать реальные инновационные импульсы, инертность, медленное угасание, поскольку главная черта архаики: неспособность к конструктивным изменениям, к саморазвитию [14, с. 318].

Отказаться от своей в сущности уже найденной и работающей версии Модерна, сломать, а затем вновь пытаться ее восстановить: слишком сложный и уже трудноосуществимый процесс. Страна угодила в опасную институциональную ловушку. Но даже в этом, казалось бы, безвыходном положении, история все же дает нам небольшой коридор возможностей. А именно: осуществить реальную и полномасштабную социально-экономическую и политическую модернизацию; не консервировать заведомо нефункциональную, архаичную и ущербную систему. Выстроить стратегию работы государственного аппарата с учетом социокультурной специфики общества, его цивилизационной матрицы. Стимулировать создание альтернативных центров по изучению и мониторингу ситуации в стране, новых политических проектов. Постараться найти свою, национальную и адекватную формулу возможного будущего.

1. Пайн Э. А. Волновая природа традиционализма на рубеже 20-21 веков // Общественные науки и современность. 2011, №2.

3. Лебон Г. Психология народов и масс. М., 1995.

4. Ламажаа Ч. К. Архаизация общества в период социальных трансформаций // Гуманитарные науки: теория и методология. 2003. №3.

5. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект; Трикста, 2010.

6. Ахиезер А.С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и современность. 2001. №2.

7. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.2. М., 1991.

8. Дугин А.Г. Археомодерн. М., Арктогея, 2011.

11. Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998.

12. Бызов Л.Г. Социокультурная трансформация российского общества и формирование неоконсервативной идентичности // Мир России. 2002. №1.

13. Бызов Л.Г. Консервативный тренд в современном российском обществе – истоки, содержание и перспективы // Общественные науки и современность. 2015. №4.

С точки зрения современного обществознания, существует три основных типа обществ: традиционные, индустриальные и постиндустриальные. Сегодня мы подробно поговорим о традиционном обществе, его основных признаках, культуре, социальной структуре и экономическом укладе, а также о том, как происходит переход между разными типами обществ.

Что такое традиционное общество?

Традиционное общество – это общество, жизнь которого полностью подчиняется традициям и обычаям, оставленным предыдущими поколениями. Иногда его отождествляют с аграрным обществом, но это не совсем точное отождествление, поскольку основополагающими признаками для них являются разные особенности. При этом основу экономики традиционного общества в большинстве случаев составляет сельское хозяйство, поэтому его можно считать аграрным.

Все человеческие общества, существовавшие вплоть до конца 18 века, принято считать традиционными. Доаграрные общества, обеспечивавшие себя охотой и собирательством, также считаются традиционными, хоть и не являются аграрными.

Для традиционного общества характерны натуральное хозяйство (полное самообеспечение без необходимости вести торговлю с другими странами), высокий уровень религиозности, повсеместное применение ручного труда, жесткая сословная иерархия и практически полное отсутствие социальной мобильности. Отношения людей друг с другом и с социумом основываются преимущественно на коллективной трудовой деятельности, в которой значительную роль играют родственные связи. Характерной особенностью такого общества является господство социума и государства над личностью.

Основным государственным строем традиционного общества является монархия. И даже в обществах, формально являвшихся республиками с выборными органами власти, претендовать на власть всё равно могли только представители знатных родов. Независимо от того, был правитель монархом или избирался каким-либо способом, он, как правило, обладал практически безграничной властью. При этом власть в доиндустриальных обществах ассоциировалась с собственностью, то есть правитель фактически владел страной.

Признаки традиционного общества

Как следует из вышесказанного, традиционное общество – это такое общество, в котором жизнь и все общественные процессы полностью подчинены обычаям и традициям. При этом есть несколько характерных особенностей, которые присутствуют практически всегда, независимо от культурных особенностей.

Основные признаки традиционного общества:

- Основу экономики составляет аграрное производство. При этом земля, как правило, не рассматривается как собственность.

- Опыт предшествующих поколений, отражённый в традициях и обычаях, служит основным регулятором общественной и духовной жизни.

- Экономическая система основана на коллективных и государственных формах собственности. Институт частной собственности развит слабо.

- Сохраняется общинный образ жизни. Внутри общин присутствует система перераспределения и взаимопомощи.

- Присутствует жесткая социальная стратификация, и границы между стратами (кастами, сословиями) практически непреодолимы. При этом классовое деление возникло в поздних аграрных обществах, в ранних же наблюдалась преимущественно этническая и клановая дифференциация.

- Религиозные верования и обряды оказывают значительное влияние на повседневную жизнь. Во всех сферах жизни наблюдается ориентация на прошлое, придание большого значения роли предков.

- Традиционные общества обычно очень стабильны, и при отсутствии значительных внешних угроз могут веками сохранять свою культуру, религию, обычаи и уровень технического развития.

- Практически для всех традиционных обществ характерен авторитарный государственный строй. Жесткая власть, связанная с религией, является одним из ключевых факторов сохранения устоявшихся традиций.

- Экономика подчинена государству. Это позволяет пресечь социальную мобильность и избежать самовольного перераспределения богатств.

Социальная структура традиционного общества

Чтобы лучше понять, что такое традиционное общество, нужно разобраться, как устроена его социальная структура. Основная её особенность заключается в том, что каждый человек привязан к системе перераспределения, которая распределяет блага между членами данного общества. Существует некая иерархия, учитывающая происхождение человека и его социальный статус. И в соответствии с этой системой происходит распределение материальных благ, начиная с самого верха и вниз – по ветвям этой иерархии.

Индивидуализм в традиционном обществе не приветствуется. Существующие нормы морали основываются на коллективистских установках, и любое открытое проявление индивидуальной свободы может восприниматься как угроза для общественного порядка. Приоритет коллективных интересов над частными является характерной особенностью традиционных обществ. Кроме того, обычно присутствует приоритет интересов иерархических структур, и ценность человека определяется его положением в иерархии (клановой, сословной, чиновничьей).

Экономический уклад традиционного общества

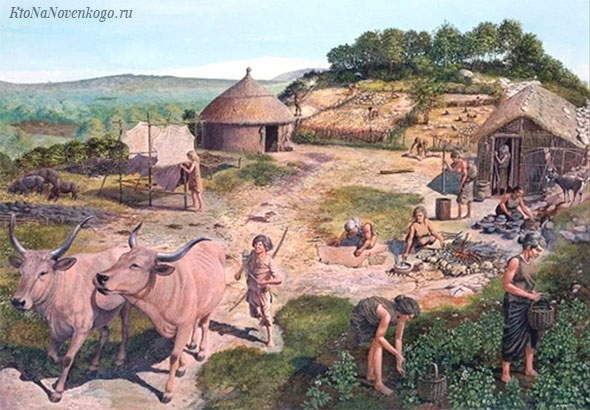

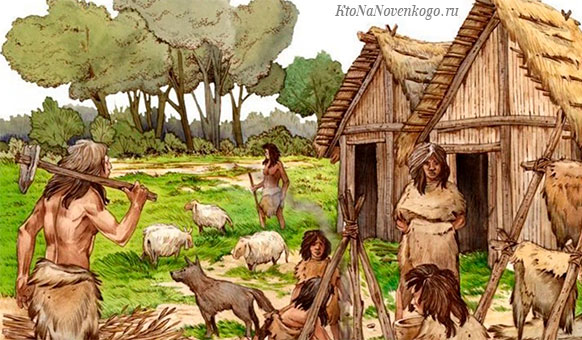

Поскольку традиционное общество обычно обеспечивает себя за счёт сельского хозяйства, оно считается аграрным. Люди занимаются земледелием и скотоводством, используя ручной труд и тягловую силу животных. Такие виды деятельности подразумевают длительное нахождение на одном месте, поэтому аграрные общества, в отличие от доаграрных, обычно основывают постоянные поселения.

Культура традиционного общества

Религиозно-мистические представления об окружающей действительности преобладают и в индивидуальном, и в общественном сознании. Основным способом распространения информации являются слухи. Уровень грамотности населения, как правило, незначительный. При этом все люди имеют представление об обычаях и традициях, но не имеют возможности самостоятельно выбирать духовные, культурные и моральные ценности.

Ещё одна характерная культурная особенность традиционных обществ заключается в том, что система ценностей имеет иерархическую структуру. В культурах с монотеистическими религиями высшей ценностью является верховное божество, от имени которого людям преподносятся основные правила поведения. Бог позиционируется как основной источник нравственности, справедливости и добродетели. Другой важной ценностью является аскеза – отказ от земных благ ради обретения небесных (или ради духовного просветления).

Переход к индустриальному обществу

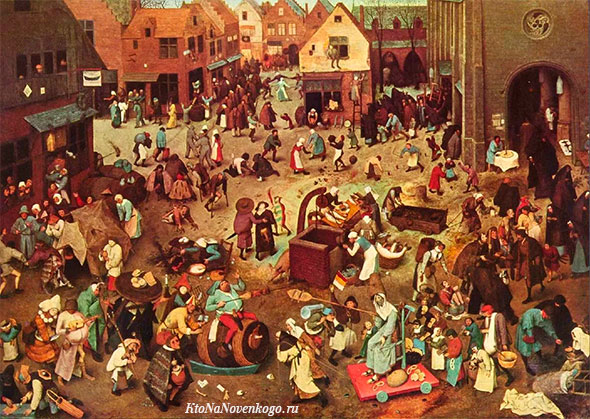

Индустриальная революция позволила резко увеличить производительность труда. В связи с этим основная часть населения была задействована в промышленном производстве, что повлекло за собой урбанизацию – процесс роста городов и увеличения их значимости. Это привело также и к смене ценностных ориентиров. На смену коллективистским взглядам пришла система ценностей, основанная на стремлении к индивидуальному успеху.

Очевидно, что индустриальная революция произошла не мгновенно. Даже в передовых европейских странах данный процесс растянулся на десятилетия. А в некоторых обществах он продолжается и сегодня.

Индустриализация имела как положительные, так и отрицательные последствия. К положительным относятся резкое увеличение производства, общее повышение качества жизни, научно-технический прогресс, всеобщая грамотность, демократизация. Негативные последствия заключаются, в частности, в том, что непосредственно во время индустриализации разорилось большое количество крестьян и ремесленников, не сумевших своевременно приспособиться к новым условиям.

Заключение

Традиционное общество – это форма, в которой человечество существовало на протяжении практически всей своей истории. Переход к индустриальному обществу произошёл чуть больше двух столетий назад, а переход к постиндустриальному обществу происходит прямо сейчас. Несмотря на то, что традиционное общество является устаревшим явлением, полезно знать, что оно собой представляет, чтобы иметь возможность проводить параллели с некоторыми особенностями современного общества.

Именно в это время был приручен огонь, изобретено колесо, возникло земледелие, сформировались первые государства, появилась письменность и было сделано множество других изобретений, позволивших создать цивилизацию (это как?).

Давайте вместе попробуем понять, что такое традиционное общество, каковы его признаки, особенности и отличия от современного социума (что это?).

Традиционное общество — это.

Традиционное общество — это общество, жизнь которого жестко регламентируется традициями и обычаями, закрепленными в социальных нормах (это что?).

Подобная организация призвана сохранить ранее сформировавшиеся социокультурные устои и не приемлет быстрых и качественных изменений. Развитие цивилизации идет очень медленно, эволюционно, так как в нем отсутствуют условия, которые обеспечивают быстрый прогресс (это как?).

Такой социум выступает самым ранним этапом в триаде традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество.

Традиционное общество принято иначе называть аграрным или доиндустриальным. Действительно, в нем развито сельскохозяйственное производство, которое доминирует в структуре экономики.

Распределение прибавочного продукта происходит не в рамках привычного нам рыночного обмена, а в соответствии со статусом человека, поэтому египетский фараон получал гораздо больше зерна, нежели производящие его крестьяне.

Признаки и черты традиционного общества

Для ранних стадий развития человечества характерен низкий уровень социальной мобильности, не позволявший людям менять социальные статусы (это как?).

В Индии, например, переходы между кастами (это как?) вообще были исключены, что лишало возможности талантливых людей двигаться вверх по социальной лестнице.

Строгая сословная иерархия (это как?) навязывала жесткую соподчиненность рабов рабовладельцам или зависимых крестьян феодалам. Иерархия существовала даже в рамках одного сословия (что это такое?), вспомним духовенство или вассальные отношения у феодалов (это кто?), где обычный рыцарь, барон и герцог стояли совсем не на одной ступени.

Среди других признаков традиционного общества:

- преобладание натурального хозяйства, в котором производство (в основном продукты питания) ориентировано на собственное потребление;

- преобладание ручного труда;

- основным фактором производства выступает земля;

- отсутствие частнособственнических отношений, имущество принадлежит государству или находится в распоряжении общины;

- значительная роль родоплеменных религий и церкви. Более подробно о значении религиозного фактора в жизни традиционного общества можно узнать здесь:

" alt=""> - доминирование внеэкономических способов принуждения (рабство, феодальная зависимость);

- в политической сфере отсутствие плюрализма (это как?) и склонность к авторитаризму (это как?), который необходим для сохранения традиций;

- преобладание коллективизма над индивидуализмом.

При ответе на вопрос что такое традиционное общество нужно знать, что в нем очень сильны родственные связи и фактически не выражены деловые.

В течение всей жизни люди привязаны к одному месту и практически никогда его не покидали. Поездки на 30-50 км для крестьян воспринимались так, как путешествия на другой конец планеты современными людьми.

Традиционное и индустриальное общество имеют тесную связь, так как второе пришло на смену первому в результате процесса модернизации (это как?), затронувшего все сферы общественной жизни. Но случилось это довольно поздно по меркам развития человечества - только в Новое время.

Особенности менталитета людей традиционного общества

Согласно концепции (это как?) первобытного мышления Л.Леви-Брюля, традиционное общество — это социум, в котором доминируют коллективные представления. Они передаются между поколениями и не зависят от конкретного индивида.

По мнению ученого, первостепенное значение имеют коллективные чувства и ощущения, нежели интеллектуальная деятельность представителей социума.

Человек традиционного общества обладает огромной верой в сверхъестественное и возможностью взаимодействия с ним.

Он воспринимает окружающую действительность как неразрывно-целостную и не способную меняться.

В отношениях между людьми преобладают коллективные установки. Индивидуализм отрицается и критикуется, так как может привести к нарушению установленного порядка, поэтому коллективные интересы (государства, общины, клана) всегда доминируют над частными.

В таком обществе формируется мифологическое (это как?) и религиозное мировоззрение.

Оба характеризуются иррациональностью и наличием большого количества догм (что это?), усвоение которых как бы консервировало мышление человека, исключая мысли о чем-то новом.

Последние рассматривались в качестве угрозы коллективу и категорически отвергались не только микросоциумом, но и на государственном уровне. Вспомним гонения инквизиции (что это?) на еретиков (кто это?).

Примеры традиционных обществ

Примеры традиционного общества многочисленны, так как к нему можно отнести любую цивилизацию, существовавшую до начала промышленной революции.

- речные цивилизации Древнего Востока (Египет, Междуречье, Индия, Китай);

- военные деспотии (Урарту, Хетты, Ассирия, Персидская держава);

- античные цивилизации (Греция, Рим);

- средневековые европейские государства (Англия, Франция);

- цивилизации доколумбовой Америки (инки, ацтеки, майя) и многие другие.

Несмотря на кажущуюся отсталость и архаичность традиционное общество сыграло важную роль в развитии мировой цивилизации.

Во время его существования были созданы многочисленные изобретения, которыми мы пользуемся и сейчас, заложены основы мировых религий, а также сформированы основные политические институты (государство (это как?), политические элиты, формы правления).

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Общество развивалось, соответственно развивались и общественные отношения, в итоге люди были обречены на отказ от традиционного уклада жизни. Те же плодородные почвы истощались, люди были вынуждены мигрировать, вступать в отношения с другими общинами, таковы законы общественной эволюции.

Критика индивидуализма в традиционном обществе очень эффективно использовалась для управления населением. Гораздо легче заставить человека поступать вопреки собственным интересам, если воспитанием и традициями уже подготовлена почва для послушания. К сожалению, очень часто все это делалось в угоду лидеру общины или клана, а не для процветания всего общества.

За время своего развития общество проходит определённые этапы. В обществознании принято выделять три типа общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Все они имеют отличительные черты, затрагивающие основные сферы жизнедеятельности. Узнаем, какое общество называют традиционным, каковы его признаки.

Что такое традиционное общество

Традиционное общество возникло в давние времена. Его время существования насчитывает тысячелетия. Зародилось оно при первобытном строе, достигло расцвета в период феодализма. Даже в современном мире встречаются отдельные элементы данного типа.

Рис. 1. Средневековые крестьяне.

Этот вид общества включает в себя отношения, основанные на строгом следовании обычаям предков, повторении их образа жизни. Любые новшества отвергаются, так как они несут угрозу устоявшемуся течению жизни.

Встречаются и другие названия этого понятия — доиндустриальное, аграрное. К аграрному можно отнести любое общество, больше половины населения которого занято в сельском хозяйстве. Примерами таких стран могут быть Древний Египет, Древняя Греция, Англия в период Средневековья.

Черты традиционного общества

Кратко рассмотрим характеристику аграрного общества по сферам жизни.

Экономика

Основной чертой доиндустриального общества в сфере экономики является натуральное хозяйство, при котором производство ориентировано на удовлетворение собственных нужд.

- Главным фактором производства является земля.

- Основная масса населения занята в сельском хозяйстве.

- Аграрное общество характеризуется ручным трудом с применением примитивных орудий труда.

- Земля и средства производства принадлежат общине (в период первобытности) или государству (при феодализме).

- В отличие от индустриального общества, которое характеризуется быстрым развитием экономики, в традиционном обществе сфера хозяйственных отношений почти не меняется.

- Большая часть населения живёт в бедности.

- Жизнь людей напрямую зависит от природно-климатических условий.

Политика

- Чаще всего в аграрном обществе господствует абсолютная монархия. Определение направлений внешней и внутренней политики сосредоточено в руках правителя и небольшой группы приближённых к нему людей. Мнение народа при этом не учитывается.

- Власть правителя опирается на религию или сильную армию.

- Отсутствует понятие прав и свобод личности.

Социальная сфера

- В традиционном обществе существует чёткая сословная иерархия.

- Положение человека в обществе зависит от происхождения и не меняется в процессе жизни (низкая социальная мобильность).

Духовная сфера

- С рождения человеку внушаются ценности, переходящие из поколения в поколения. Традиции и обычаи лежат в основе мировоззрения.

- Проявление индивидуальных свойств личности не поощряется. Главным является коллективизм.

- Отношение к религии зачастую имеет фанатичный характер.

- Развитие науки подавляется господствующими в обществе установками.

- Образование могут получить только знатные люди.

Менталитет человека доиндустриального общества существенно отличался от представлений современных людей. Жители общины с рождения и до смерти жили в одном и том же месте. Отсутствие развитых торговых связей и скоростных средств передвижения приводило к тому, что поездка за 50 км воспринималась человеком того времени как путешествие на край света, где обитают чудовища и подстерегает множество опасностей.

Что мы узнали?

Читайте также: