Сущность и структура морального выбора кратко

Обновлено: 29.06.2024

Анализ морали как системы норм и ценностей позволяет увидеть ее как общественное явление в статическом состоянии. Изучение морали с точки зрения морального выбора дает возможность раскрыть ее динамическую сторону, увидеть, как работают нормы, принципы, нравственные ценности и оценки в практике общественных отношений.

Моральный выбор — это осознанное предпочтение человеком того или иного варианта поведения в соответствии с личными или общественными моральными установками.

Необходимость морального выбора появляется тогда, когда обстоятельства вынуждают человека принять одно решение из нескольких, каждое из которых имеет нравственное содержание, т.е. может быть оценено с позиций добра и зла.

Моральный выбор иногда трактуют слишком узко, лишь как сознательный акт принятия человеком решения. Но для того, чтобы это решение было принято, необходимо наличие определенных объективных и субъективных предпосылок и условий выбора, возможностей познания этого выбора. Кроме того, принятием решения не заканчивается акт выбора. Продолжением его служит выбор средств реализации решения, практическое его осуществление и оценка результата. Поэтому при рассмотрении морального выбора в поле зрения попадают почти все объективные и субъективные компоненты поведения человека.

К числу объективных условий морального выбора можно отнести наличие вариантов выбора поведения и возможности их реализации. Субъективные условия включают в себя уровень

Нравственного развития личности, степень усвоения ею нормативных требований той или иной системы морали, развитость чувства долга, совести и другие нравственные характеристики личности.

В этой связи возникает вопрос: насколько свободен человек 0 своем моральном выборе, если этот выбор обусловливается объективными и субъективными обстоятельствами?

В истории этики отчетливо выявились две альтернативные позиции по данному вопросу: фаталистическая и релятивистская. В соответствии с фаталистической позицией поведение человека предопределено объективными обстоятельствами, а потому моральный выбор оказывается фикцией, ибо человек совершает те или иные поступки не в результате личных решений, а под давлением жизненной необходимости. Релятивисты, напротив, полагают, что человек абсолютно свободен в своем выборе, и никакие объективные обстоятельства не могут ограничивать его в этой свободе. Эта позиция делает выбор совершенно произвольным, не учитывающим жизненные реалии, а потому обреченным на ошибку.

Другое дело, когда речь идет о ситуации, которую можно обозначить словами: "Не могу поступить иначе". Означает ли это отсутствие свободы выбора? Видимо, нет. В данном случае действует не объективная, а нравственная необходимость.

Объективная свобода выбора - это наличие вариантов поведения, субъективная свобода выбора — возможность совершения поступков не под воздействием внешней принудительной силы (страх наказания, общественного осуждения или физического принуждения), а под влиянием внутренних убеждений. Субъективная свобода предполагает и действие нравственной необходимости, которая является ничем иным, как субъективно осознанной потребностью человека поступать в соответствии с требованиями нравственности. Иначе говоря, объективные обстоятельства предоставляют человеку возможность выбрать либо нравственный, либо безнравственный поступок, но в силу своей моральной позиции он однозначно выбирает первый вариант. Поскольку борьбы мотивов в этом случае не происходит, создается впечатление, что человек не совершает выбора, хотя объективно он присутствует. Следовательно, наличие или отсутствие борьбы мотивов характеризует форму морального выбора, но не его отсутствие. Таким образом, моральный выбор характеризуется: наличием объективных условий, предоставляющих различные варианты поведения; возможностью оценки этих вариантов с позиций добра и зла; нравственной необходимостью, т.е. обусловленностью поведения человека действующими в обществе моральными нормами и ценностями.

Всякий выбор зависит от тех целей, которые встают перед человеком, группой или обществом. Диапазон этих целей, которые определяют содержание выбора, достаточно широк. Он характеризуется и степенью общности субъекта (личность, группа, общество), и значимостью (удовлетворение сиюминутной потребности или наиболее полная реализация интересов субъекта выбора), и уровнем сложности (простая, ясная, легкодоступная цель и цель, требующая преодоления трудностей, связанная с большими материальными, физическими или моральными затратами). Соответственно, и нравственная оценка различных целей будет неоднозначна.

Цели, стоящие перед правоохранительными органами и их сотрудниками, обусловлены задачами борьбы с преступностью, носят социально значимый характер, имеют глубоко гуманистическое содержание. Однако это не означает, что любая цель, которую преследуют правоохранительные органы или их сотрудники, автоматически приобретает положительное нравственное содержание. Это содержание зависит от соблюдения законности, уровня правосознания, форм и методов деятельности и многих других факторов. Поэтому в каждом конкретном случае требуется всякий раз по-новому оценивать возникающую цель.

Для того чтобы выбор поступка был наиболее эффективным и с практической, и с нравственной стороны, человек должен познать все варианты возможных действий, чтобы затем определить среди них наилучший с его точки зрения. Специфика борьбы с преступностью вносит некоторые особенности в познание вариантов выбора, главная среди которых состоит в том, что сотрудникам правоохранительных органов достаточно часто приходится делать моральный выбор в ситуациях риска, когда трудно выяснить все возможные варианты выбора.

Отсутствие достаточной информации для принятия решения может толкнуть человека на совершение необдуманных действий, когда во имя долга и идеала он не обращает внимания на обстоятельства и последствия своих поступков. Это тип авантюрного поведения, нередко связанный с проявлениями индивидуализма, честолюбия, стремления выделиться, безответственности.

Другой тип поведения в рискованных ситуациях — так называемый "гамлетизм", когда человек отказывается от решительных действий из-за боязни ошибиться. "И вянет, как цветок, решимость наша в бездумье умственного тупика" — эти шекспировские слова достаточно полно характеризуют такое поведение. Но при этом следует учитывать, что отказ от выбора — это тоже форма выбора, к тому же не всегда лучшая.

Характер правоохранительной деятельности, связанный с острым противоборством, нестандартными ситуациями, значительно обостряет проблему выбора в условиях риска. Эту проблему подметил еще Аристотель в своей работе "Никомахова этика", когда выделил действия субъекта "по неведению" и "в неведении". Действия "в неведении" — когда человек сознательно избирает незнание, неведение. Действия "по неведению" имеют место тогда, когда остаются неизвестными некоторые частные или случайные обстоятельства, которые помимо воли действующего лица изменяют смысл поступка (когда, скажем, сотрудник ГАИ, пытаясь задержать преступников и не зная, что в салоне автомобиля помимо них находится еще ребенок, случайно ранит этого ребенка). Установление того, является ли действие непроизвольным, представляет порой трудную задачу, идет ли речь об установлении обстоятельств по уголовному делу или о разбирательстве по служебному проступку сотрудника.

Специфика борьбы с преступностью нередко обусловливает ситуации, когда сотрудники правоохранительных органов в силу тех или иных причин не заинтересованы в познании всей совокупности возможных вариантов выбора, а ограничиваются познанием лишь некоторых из них, то есть сознательно выбирают неведение. Например, следователь, выдвинув одну, понравившуюся ему следственную гипотезу, не изучает другие, менее вероятные, на его взгляд, варианты совершения преступления. Но в силу скрытого характера преступной деятельности те обстоятельства, которые представляются следователю несущественными, могут на самом деле оказаться наиболее значимыми, т.е. выбор, сделанный этим следователем, окажется неверным по его вине.

Если будет установлено, что выбор действия был сделан правильно, но его осуществлению помешали объективные условия или условия, которые сотрудник не мог предвидеть, нравственная оценка этих действий должна быть положительной. Отрицательной оценки заслуживают те ошибки в выборе, которые вызваны некомпетентностью морального решения, нецелесообразностью избранных средств.

Конечно, трудно дать какую-то формулу определения значения того или иного поступка в рискованных ситуациях, но можно попытаться выяснить, правильный ли выбор сделал человек. Если сотрудник правильно соотнесет значение упущенной в результате выгоды с возможным в случае неудачи ущербом, соизмерит вероятность успеха с вероятностью неудачи и в результате придет к обоснованному выводу о целесообразности рискованных действий, то независимо от их исхода и последствий не может быть речи о привлечении его к ответственности. Напротив, в случае неудачи у него должна быть закреплена установка на оправданный риск. Подлежит ответственности тот сотрудник, который идет на неоправданный риск, но еще в большей мере тот, кто не выполняет возложенных на него обязанностей, бездействует из боязни последствий.

Если при выявлении вариантов выбора мораль играет роль регулятора, направляющего на наиболее полное и всестороннее исследование обстоятельств и возможностей выбора, то на этапе выбора варианта поведения ей отводится решающая роль.

Важнейшую роль в выборе варианта поведения играет нравственная мотивация. Почему именно этот поступок наиболее предпочтителен? Чем обосновывается такой выбор? Эти вопросы в наибольшей степени характеризуют выбор варианта поведения.

Выбор всегда означает признание приоритета (предпочтения) одной ценности перед другой. В одних случаях обоснование выбора и сам выбор не вызывают затруднений, в других связаны с острейшей борьбой мотивов. Ситуации второго рода обычно называют нравственными конфликтами.

Деятельность правоохранительных органов всегда находится под пристальным вниманием общества, так как она в той или иной мере затрагивает интересы всех его членов и ее результаты самым непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности личности, общества и государства, реализации их законных интересов. Работа правоохранительных органов сопряжена со множеством нравственных проблем, порожденных спецификой целей, содержания, форм, методов и средств их деятельности. Понятие правоохранительных органов также в себя включает и органы внутренних дел, которые в свою очередь включают понятие полиция, к которой мы и относимся.

Предоставление обществом сотрудникам правоохранительных органов не только правовой, но и моральной санкции на проведение соответствующей деятельности по охране и защите прав граждан с использованием властных полномочий налагает на этих сотрудников высокую ответственность за строгое и точное соблюдение законности, с одной стороны, и, с другой стороны – границ допустимости действий, связанных с выполнением служебных обязанностей. И в том, и в другом случае речь идет о нравственных требованиях к поведению сотрудников правоохранительных органов, иначе говоря, о профессиональной этике.

В данной работе представлена попытка раскрыть вопрос о том, какое значение имеют цель, средства и результат в оценке степени нравственной деятельности сотрудника правоохранительных органов в целом и сотрудника полиции в частности.

Сущность морального выбора

Моральный выбор – это осознанное предпочтение человека конкретного воздействия или поведения, из двух или более вариантов, на основе усвоенных или моральных ценностей.

Необходимость морального выбора появляется тогда, когда обстоятельства вынуждают человека принять одно решение из нескольких, каждое из которых имеет нравственное содержание, т.е. может быть оценено с позиций добра и зла.

Моральный выбор имеет две стороны – объективную и субъективную.

К числу объективных условий морального выбора можно отнести наличие вариантов выбора поведения и возможности их реализации. Субъективные условия включают в себя уровень нравственного развития личности, степень усвоения ею нормативных требований той или иной системы морали, развитость чувства долга, совести и другие нравственные характеристики личности.

Объективная свобода выбора – это наличие вариантов поведения, субъективная свобода выбора – возможность совершения поступков не под воздействием внешней принудительной силы, а под влиянием внутренних убеждений. Субъективная свобода предполагает и действие нравственной необходимости, которая является ничем иным, как субъективно осознанной потребностью человека поступать в соответствии с требованиями нравственности. Иначе говоря, объективные обстоятельства предоставляют человеку возможность выбрать либо нравственный, либо безнравственный поступок, но в силу своей моральной позиции он однозначно выбирает первый вариант. Поскольку борьбы мотивов в этом случае не происходит, создается впечатление, что человек не совершает выбора, хотя объективно он присутствует. Следовательно, наличие или отсутствие борьбы мотивов характеризует форму морального выбора, но не его отсутствие.

Нравственные принципы службы воплощают безусловные требования профессиональной и общественной морали к деятельности органов внутренних дел.[1]

Всякий выбор зависит от тех целей, которые встают перед человеком, группой или обществом. Диапазон этих целей, которые определяют содержание выбора, достаточно широк. Он характеризуется и степенью общности субъекта (личность, группа, общество), и значимостью (удовлетворение сиюминутной потребности или наиболее полная реализация интересов субъекта выбора), и уровнем сложности (простая, ясная, легкодоступная цель и цель, требующая преодоления трудностей, связанная с большими материальными, физическими или моральными затратами). Соответственно, и нравственная оценка различных целей будет неоднозначна.

Цели, стоящие перед правоохранительными органами и полицией, обусловлены задачами борьбы с преступностью, носят социально значимый характер, имеют глубоко гуманистическое содержание. Но это не означает, что любая цель, которую преследуют правоохранительные органы или их сотрудники, автоматически приобретает положительное нравственное содержание. Это содержание зависит от соблюдения законности, уровня правосознания, форм и методов деятельности и многих других факторов. Поэтому в каждом конкретном случае требуется всякий раз по-новому оценивать возникающую цель.

Этичность, нравственность целей для работников суда и правоохранительных органов и соответственно избираемых ими средств для достижения может быть обеспечена при определенных условиях. К ним, в частности, относится научно обоснованное, четкое формулирование целей в уголовном процессе. Отступление от этого требования влечет за собой негативные последствия. Например, характеристика суда как органа борьбы с преступностью, несущего якобы ответственность за состояние преступности, а не как органа правосудия, означает возложение на суд обвинительных функций.[2]

Требование обеспечить 100-процентное раскрытие всех совершенных преступлений, которое не удалось реализовать ни в одной стране, порождало сокрытие преступлений, фальсификацию отчетности и криминальной статистики и другие негативные последствия.

Законодательство и организационно-правовые меры должны создавать условия для постановки только общественно полезных нравственных целей и использования соответствующих средств правоприменителями. Этому служат ограждение независимости судей, работников правоохранительных органов, поднятие престижа их профессии, создание благоприятных материальных условий, отвечающих социальной роли и трудностям деятельности.

Мораль - это совокупность норм, правил поведения, моральных законов, обычаев, которым люди, как правило, добровольно подчиняются и с позиций которых в каждом обществе почти о любом поступке можно сказать — хороший он или плохой, добрый или злой. Мораль требует от человека быть человеком, не опускаться до животного состояния, уважать других людей, делать добро, руководствоваться в своих поступках любовью, а не злобой, помогать друг другу, чтить своих предков и т. д. и т. п.

Мораль - это совокупность нравственных требований (норм, принципов), определяющих характер отношений между правил людьми в соответствии с принятыми в данном обществе понятиями добра и зла, справедливом и несправедливом.

Мораль (от латинского moralis – нравственный; mores – нравы) является одним из способов нормативного регулирования поведения человека, особой формой общественного сознания и видом общественных отношений. Есть ряд определений морали, в которых оттеняются те или иные ее существенные свойства.

Выбор моральный - разновидность моральной деятельности, выражающий духовную автономию морального субъекта, его способность самоопределения в отношении моральных ценностей и способов их реализации в поступках и поведении.

Моральный выбор – это осознанное предпочтение человеком того или иного варианта поведения в соответствии с личными или общественными моральными установками.

Моральный выбор в широком смысле слова означает самоопределение человека в отношении к самой морали, в выборе системы ценностей, ценностной ориентации и собственной позиции - становиться ли на сторону морали, моральных ценностей или же поступиться моральными соображениями ради целесообразности, практического успеха, непосредственных интересов и выгоды. Это фундаментальный моральный выбор, формирующий весь жизненный замысел, ценностные установки личности, характеризующий саму нравственную личность и мотивы её поведения.

В узком смысле слова моральный выбор означает моральное решение поступать таким-то образом, выбор поступка, где человек должен соотнести требование морали с обстоятельствами, соединить целесообразность с нравственной принципиальностью, выбрать необходимые средства, обеспечивающие согласованность мотива и результата поступка.

В основании морально ценного поступка обязательно лежит добрая воля, благородный и бескорыстный мотив, ибо эгоистический расчет, выгода, тщеславие или страх не могут соответствовать поведению по логике морали, а результат такого поведения только случайно может оказаться нравственным.

Ещё более трудной выглядит проблема целесообразности и моральной эффективности поступка, ибо зачастую благие цели и намерения оборачиваются бедствиями и несправедливостью, а низменные и корыстные мотивы оказывались действенными пружинами прогресса. Отсюда делался вывод, что мораль - "это бессилие в действии", и для усиления её необходимо снять моральные ограничения и действовать по принципу "цель оправдывает средства". Однако на практике такая позиция всегда в конечном счете приводила к аморализму и цинизму, ибо борьба со злом с помощью зла подрывают созидательную природу морали и её авторитет в глазах людей.

Попытка же всегда и во всем сопротивляться злу исключительно нравственными средствами - никогда не лгать, не прибегать к принуждению, не пользоваться вообще аморальными средствами в борьбе со злом, а только опираться на терпеливое увещевание и неучастие во лжи и зле, - хотя и укрепляли авторитет и доверие к морали, оказывались малодейственными.

Дилемма беспринципной силы и принципиального бессилия морали в моральном выборе разрешается в преодолении противопоставления целей и средств, когда цель не оправдывает, а определяет средства, которые оказываются необходимыми и достаточными для достижения моральной цели и при этом не искажает её моральной ценности.

Моральный выбор всегда совершается по внутреннему убеждению личности, на основании доброй воли, по велению совести и поэтому несовместим с попытками избежать личной ответственности, оправдаться ссылками на чей-либо авторитет или на то, что "так поступают все".

Структура морали. Мораль включает в себя моральные нормы, моральные принципы, нравственные идеалы, моральные критерии и др.

Моральные нормы – это социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, к обществу и к себе. Их выполнение обеспечивается силой общественного мнения, внутренним убеждением на основе принятых в данном обществе представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости, добродетели и пороке, должном и осуждаемом.

Моральные нормы определяют содержание поведения, то, как принято поступать в определенной ситуации, то есть присущие данному обществу, социальной группе нравы. Они отличаются от других норм, действующих в обществе и выполняющих регулятивные функции (экономических, политических, правовых, эстетических), по способу регулирования поступков людей. Нравы повседневно воспроизводятся в жизни общества силой традиции, авторитетом и властью общепризнанной и поддерживаемой всеми дисциплины, общественным мнением, убеждением членов общества о должном поведении при определенных условиях.

В отличие от простых обычаев и привычек, когда люди однотипно поступают в сходных ситуациях (празднование дня рождения, свадьбы, проводы в армию, различные ритуалы, привычка к определенным трудовым действиям и др.), моральные нормы не просто выполняются вследствие заведенного общепринятого порядка, а находят идейное обоснование в представлениях человека о должном или недолжном поведении как вообще, так и в конкретной жизненной ситуации.

В основу формулирования моральных норм как разумных, целесообразных и одобряемых правил поведения положены реальные принципы, идеалы, понятия о добре и зле и т. д., действующие в обществе.

Выполнение нравственных норм обеспечивается авторитетом и силой общественного мнения, сознанием субъекта о достойном или недостойном, нравственном или безнравственном, что определяет и характер нравственных санкций.

Моральная норма в принципе рассчитана на добровольное исполнение. Но ее нарушение влечет за собой моральные санкции, состоящие в отрицательной оценке и осуждении поведения человека, в направленном духовном воздействии. Они означают нравственный запрет совершать подобные поступки в будущем, адресованный как конкретному человеку, так и всем окружающим. Моральная санкция подкрепляет нравственные требования, содержащиеся в моральных нормах и принципах.

Нарушение моральных норм может влечь за собой помимо моральных санкций санкции иного рода (дисциплинарные или предусмотренные нормами общественных организаций). Например, если военнослужащий солгал своему командиру, то за этим бесчестным поступком в соответствии со степенью его тяжести на основании воинских уставов последует соответствующая реакция.

Моральные нормы могут выражаться как в негативной, запрещающей форме (например, Моисеевы законы – Десять заповедей, сформулированных в Библии), так и в позитивной (будь честен, помогай ближнему, уважай старших, береги честь смолоду и т. д.).

Моральные принципы – одна из форм выражения нравственных требований, в наиболее общем виде раскрывающая содержание нравственности, существующей в том или ином обществе. Они выражают основополагающие требования, касающиеся нравственной сущности человека, характера взаимоотношений между людьми, определяют общее направление деятельности человека и лежат в основе частных, конкретных норм поведения. В этом отношении они служат критериями нравственности.

Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки должен совершать человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный принцип дает человеку общее направление деятельности.

К числу моральных принципов относятся такие общие начала нравственности, как гуманизм – признание человека высшей ценностью; альтруизм – бескорыстное служение ближнему; милосердие – сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности помочь каждому в чем-либо нуждающемуся; коллективизм – сознательное стремление содействовать общему благу; отказ от индивидуализма – противопоставления индивида обществу, всякой социальности, и эгоизма – предпочтения собственных интересов интересам всех других.

Кроме принципов, характеризующих сущность той или иной нравственности, различают так называемые формальные принципы, относящиеся уже к способам выполнения моральных требований. Таковы, например, сознательность и противоположные ей формализм, фетишизм, фатализм, фанатизм, догматизм. Принципы этого рода не определяют содержания конкретных норм поведения, но также характеризуют определенную нравственность, показывая, насколько сознательно выполняются нравственные требования.

Нравственные идеалы – понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям нравственные требования выражаются в виде образа нравственно совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качества. Нравственный идеал по-разному понимался в разное время, в различных обществах и учениях. Если Аристотель видел нравственный идеал в личности, которая высшей доблестью считает самодовлеющее, отрешенное от волнений и тревог практической деятельности созерцание истины. Иммануил Кант (1724–1804) характеризовал нравственный идеал как руководство для наших поступков, "божественного человека внутри нас", с которым мы сравниваем себя и улучшаемся, никогда, однако, не будучи в состоянии стать на один уровень с ним. Нравственный идеал по-своему определяют различные религиозные учения, политические течения, философы.

Нравственный идеал, принятый человеком, указывает конечную цель самовоспитания. Нравственный идеал, принятый общественным моральным сознанием, определяет цель воспитания, влияет на содержание моральных принципов и норм.

Можно говорить и об общественном нравственном идеале как об образе совершенного общества, построенного на требованиях высшей справедливости, гуманизма.

Нравственность — это синоним морали. Если мораль — это регуляция поведения человека посредством строго фиксированных норм, психологического принуждения и контроля, а также общественного мнения, то нравственность — сфера нравственной свободы личности, где общечеловеческие требования совпадают с внутренними мотивами, область внутреннего самопринуждения благодаря личной сознательности, переходящего в спонтанное побуждение творить добро.

Нравственность — это область практических поступков, обычаев и нравов.

Мораль выражает человечность (гуманность) в идеальной форме, а нравственность фиксирует ее исторически конкретную меру.

Любая личность под воздействием жизненного опыта и воспитания, эстетического просвещения и искусства, собственного стремления к самосовершенствованию аккумулирует в своем сознании и поведении достижения нравственной культуры общества. Это помогает ей поступать нравственно как в традиционных, так и в проблемных ситуациях.

Степень освоения личностью нравственного опыта общества, способность осуществлять в поведении и в отношениях с другими людьми ценности, нормы и принципы является характеристикой нравственного развития личности.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Понятие и сущность морального выбора. Основные условия ситуации морального. Презентация на заданную тему содержит 41 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Понятие и сущность морального выбора. Основные условия ситуации морального выбора. Виды морального выбора. Типы нравственных позиций личности в моральном выборе.

Понятие и сущность морального выбора Моральный выбор – это выбор в поле противостояния добра и зла, это выбор между добродетелью и пороком. Моральный выбор - это выбор чего-либо как должного варианта поведения. Моральный выбор – это духовно-практическая ситуация нравственного самоопределения личности.

Бакштановский Владимир Иосифович пишет: Выбор – слово, подразумевающее целый комплекс понятий, характеризующих ключевой акт человеческой деятельности: искания и обретения; свобода и ответственность; намерение и результат; цель и средства; принятие решения и его исполнение; рациональность и гуманность.

Моральный выбор имеет две стороны Объективная сторона морального выбора связана с наличием некоторого числа вариантов поведения (как минимум, двух вариантов - совершить определенный поступок или воздержаться от его совершения).

Выбор между различными вариантами поведения есть в то же время выбор между ценностями, воплощенными в разных вариантах поведения: между честью и бесчестием, между справедливостью и несправедливостью, а может быть и между разными нравственными ценностями.

Субъективная сторона морального выбора заключается в свободе – в моральной (нравственной) свободе. Принятие решения в ситуации морального выбора должно быть свободным для индивида – осознанным и добровольным. С субъективной стороны моральный выбор всегда автономен – самостоятелен. Субъект способен самостоятельно принимать и исполнять решение (предвидеть последствия своего выбора) и он не находится под воздействием внешней принудительной силы. Другими словами, моральный выбор возможен при наличии способности субъекта к нравственной активности.

Основные условия ситуации морального выбора - это условия, при которых человек может действовать как свободный и моральный субъект: у него есть объективная возможность выбора и субъективная способность выбирать. Последняя проявляется в следующем: 1) отсутствие внешнего принуждения 2) сознательность и рефлексия 3) наличие ориентиров – целей, ценностей, идеалов, которые в свою очередь определяются уровнем нравственного развития личности, степенью усвоения ею нормативных требований той или иной системы морали, развитостью чувства долга, совести и других нравственных характеристик личности.

У ситуации морального выбора есть пространственно-временные характеристики. Ситуация морального выбора разворачивается во времени, а значит моральный выбор всегда осложнен жесткими временными рамками – они могут колебаться от нескольких мгновений до месяцев (и даже лет), но они всегда присутствуют. Колебания, нерешительность, бездействие на самом деле также бесповоротно разрешают ситуацию морального выбора, как и практические действия. Конкретное место, обстановка ситуации морального выбора может оказать влияние на принятие решения.

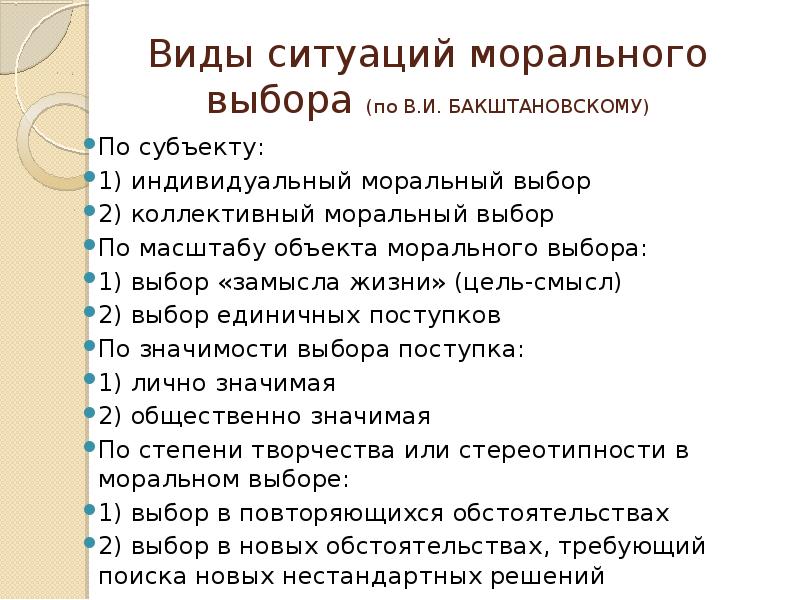

Ситуации морального выбора могут быть разными по масштабу и напряженности, характеру и значимости. Соответственно возникает проблема их классификации.

Классификация ситуаций морального выбора в зависимости от содержания выбора 1. Выбор между нравственным и безнравственным вариантами поведения. Опасности, подстерегающие здесь человека, это соблазн и давление.

2. Выбор между разными вариантами нравственного поведения. Проблема ценностей и их иерархия. Проблема долгов и их иерархия. Примеры: Сыновний долг и долг личности перед собой; Долг благодарности и долг справедливости; Гражданский долг и родительский долг. Выбор между ними – всегда драма, тяжелый внутренний конфликт. В случае если моральный выбор человек совершает между двумя значимыми (для него) ценностями, он все равно будет страдать о той ценности, которой был вынужден пренебречь (любовь к детям или политический идеал).

Острая ситуация морального выбора называется моральным (нравственным) конфликтом. Нравственный конфликт требует от личности совершить выбор между сталкивающимися ценностями в пользу одной из них и в ущерб другой.

Донкихотство – это позиция, игнорирующая объективные обстоятельства. Здесь активность во имя долга и идеала выступает как безусловная добродетель, поднимающаяся над обстоятельствами и последствиями действия. Но человек, не видящий пути и не знающий, куда он придет, при всех своих искренне благих намерениях нередко оказывается в стороне от действительной борьбы за счастье людей.

Это способность принимать решение в соответствии с нравственной необходимостью. В ситуации выбора обстоятельства и решение субъекта взаимосвязаны как элементы одного целого, составляя объективную и субъективную стороны свободы. Принимая решение, человек превращает нравственную необходимость из внешней причины в самодетерминацию, возлагает на себя бремя ответственности за выбор целей и средств, за преобразование ситуации, за ее достойное разрешение.

Моральный выбор совершается по внутреннему убеждению человека, он делается на основе нравственных ценностей человека, его жизненного опыта. Внешний результат морального выбора может быть одинаков, но продиктован быть разными моральными ориентациями личности.

Нравственные типы личности 1. Потребительский тип 2. Конформистский тип 3. Аристократический тип 4. Героический тип 5. Религиозный тип

В целом моральный выбор - деятельность, в которой огромная роль принадлежит не только рациональным компонентам, но и внерациональным компонентам сознания: чувствам, переживаниям, привычкам, интуиции.

Моральный выбор человека является тем понятием, через которое во многом проблематизируется нравственность как феномен индивидуального личностного сознания. Моральный выбор человека является тем понятием, через которое во многом проблематизируется нравственность как феномен индивидуального личностного сознания. Моральный выбор принадлежит личности как носителю этических качеств, предмету этических оценок, и тому, кто эти оценки осуществляет: именно в моральном выборе актуализирует вопрос о моральном законе и категориях морали, с помощью которых человек тематизирует для себя этические качества и оценки. Моральный выбор человека как понятие этики очерчивает ее предметное поле как, возможно, ни одна другая моральная категория, поскольку именно моральный выбор фокусирует в себе такие важнейшие признаки морального сознания, как намеренность и произвольность (Аристотель), автономию практического разума (Кант), вопрос о критерии благого, вопросы ответственности и т.п. БРЕМЯ ВЫБОРА И СЧАСТЬЕ ВЫБОРА

Читайте также: