Состояние красной армии накануне великой отечественной войны кратко

Обновлено: 28.06.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

ГОТОВНОСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ К

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

А.М. Фоминых, А. В. Обласов

Проблема готовности Красной Армии к войне с Германией в 1941 году остается актуальной и постоянно обсуждается в исторической литературе.

Насколько выводы немецкого Генштаба верны? Как осуществлялась подготовка Красной Армии к войне? Рассмотрим данную проблему с трех аспектов: военная стратегия, качество личного состава Красной Армии и военно-техническое оснащение армии.

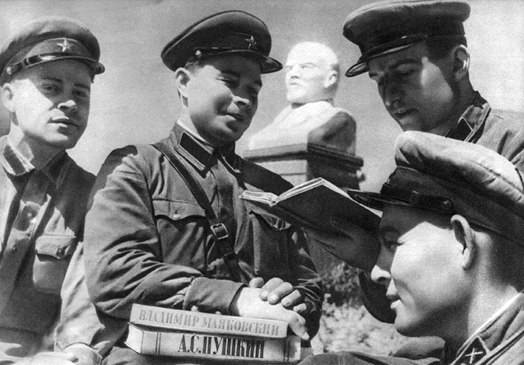

Накануне войны был осуществлен переход от территориальной к кадровой системе комплектования армии. К июню 1941 г. численность красной Армии составляла более 5 млн. чел. Однако качественные характеристики личного состава желали лучшего. К началу войны только 7% комсостава имели высшее военное образование, а 37% не прошли даже полного курса в средних военных заведениях[3]. Высший комсостав был ослаблен сталинскими репрессиями: из 5 маршалов репрессировано 3, из 5 командармов 1 ранга – 3, из 10 командармов 2 ранга – 10, из 57 командиров корпусов – 50, из 456 командиров полков- 401. К началу войны 70-80% командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий находились в своей должности менее года и не успели приобрести достаточного опыта управления войсками. Накануне войны в армию поступали новые образцы самолетов, но переподготовку полетов на новых моделях прошло только 15% летчиков [2].

Советское руководство осознавало военную угрозу, поэтому увеличивало расходы на военные нужды: 1939 г. – 25,6 %, 1940 г.- 32,6%, 1941г. – 43,4% от госбюджета. СССР стал увеличивать производство военной техники. Производственные мощности советских военных заводов характеризуют следующие цифры: с января 1939г. до 22 июня 1941 г. оборонная промышленность поставила Вооруженным Силам 17 745 самолетов, свыше 7 тыс. танков, более 29 тыс. полевых орудий и большое количество минометов, 105 тыс. ручных, станковых и крупнокалиберных пулеметов. В армию стали поступать новые образцы военной техники. Военно-воздушные силы СССР получали новые скоростные истребители и бомбардировщики МИГ-3, ЯК-1, ЛАГГ-3, По-2, Ил-2. Стали выпускать новые тяжелые танки КВ и средние – Т-34. ВМФ СССР получали новые корабли и подводные лодки. Однако начавшееся перевооружение армии должно было завершиться в 1942 г. В количественном составе в 1941 г. [3]. Красная Армия на западном направлении была паритетной армиям Германии и ее союзников. Кадровый состав армии СССР составлял 3 млн. чел., Германии – 4,4 млн. чел. СССР имел 39,4 тыс. минометов и орудий, Германия -39 тыс. Красная Армия располагала 11 тыс. танков и 9,1 тыс. самолетов, противник – 4 тыс. танков, 4,4 тыс. самолетов. В основном, Красная Армия встретила войну со значительной долей устаревшей военной техникой. 3/4 танков требовали списания, 90% танкового парка были легкие танки, 50% танков были выпущены до 1935 г. Танков новейшей конструкции было не более 1,5 тыс., а подготовленных к ним экипажей – всего 208 [2].

Таким образом, количественно Красная Армия была паритетной силам противника, но по качественным характеристикам в значительной степени уступала армии Германии. Большую роль в недостаточной подготовке Красной Армии к войне сыграли стратегические просчеты руководства страны.

Библиографический список

2. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XX век. М.: Просвещение, 2005.

3. Островский В. П., Старцев В. И., Старков Б. А. История Отечества. М.: Просвещение, 1992.

Вопрос, почему Красная Армия вчистую проиграла приграничные сражения в Белоруссии, на Украине (хотя как раз в полосе обороны КОВО все было не столь однозначно) и в Прибалтике давно занимает умы и военных историков, и просто людей, интересующихся историей СССР и России. В качестве основных причин называются:

1. Общее превосходство сил и средств армии вторжения над группировкой советских войск в западных военных округах (становившееся подавляющим на направлениях главных ударов);

2. РККА встретила начало войны в неотмобилизованном и недоразвернутом виде;

3. Достижение противником тактической внезапности нападения;

4. Крайне неудачная дислокация войск в западных военных округах;

5. Реорганизация и перевооружение РККА.

Зато пробелы в понимании проблем предвоенной Красной Армии дают повод для различных сногсшибательных теорий. Но эта статья не для любителей юношеской игры в конспирологию по методу Резуна-Суворова и его последышей, это попытка заглянуть и разобраться, так ли все хорошо было в Красной Армии накануне Большой Войны.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

Развитие военной техники и способов ведения боевых действий в середине ХХ века привели к резкому повышению требований к грамотности личного состава вооруженных сил любого государства. Причем это касалось как кадрового военнослужащего, так и военнообязанного запаса. Особенно важен был навык обращения с техникой. Германия уже к концу ХIХ века стала первой страной в мире со всеобщей грамотностью населения. В данном случае Бисмарк был совершенно прав, говоря, что войну с Францией выиграл обыкновенный прусский школьный учитель, а не пушки Круппа. А в СССР, согласно переписи населения 1937 года, проживало почти 30 миллионов (!) неграмотных граждан возрастом старше 15 лет, или 18,5% всего населения. В 1939 году только 7,7% населения СССР имели образование 7 классов и больше, а высшее образование имели только 0,7%. У мужчин возраста 16 — 59 лет эти показатели были заметно выше — соответственно 15% и 1,7% но все равно были недопустимо низкими.

Согласно немецким данным в конце 1939 года только в Германии имелось 1 416 000 легковых автомобилей, и это без учета автопарка присоединенной Австрии, Судет, и Польши, то есть в границах 1937 года. А на 1 июня 1941 года в СССР было всего около 120 000 легковых автомашин. Соответственно, в пересчете на количество населения, в Германии на 1000 граждан приходилось в 30 раз больше автомобилей, чем в СССР. Кроме того, в Германии в частной собственности было более полумиллиона мотоциклов.

Две трети населения СССР проживало до ВОВ в сельской местности, и уровень образования и навыков обращения с техникой призывников из сел и деревень в подавляющем кол-ве случаев был удручающе низок. В большинстве своем до прихода в армию они никогда не пользовались даже велосипедом, а некоторые о нем даже никогда не слышали! Так что говорить об опыте вождения мотоцикла или автомобиля вообще не приходилось.

В итоге, в предвоенный год в РККА сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на большое количество командиров (на июнь 1941 г.— 659 тыс. чел.), Красная Армия постоянно испытывала большой некомплект комсостава относительно штата. Например, в 1939 году на одного командира в нашей армии приходилось 6 рядовых, в вермахте — 29, в английской армии — 15, во французской — 22, а в японской — 19.

В 1929 году 81,6% курсантов, принятых в военные школы, пришли туда только с начальным образованием 2–4 класса. В пехотных школах этот процент был еще выше — 90,8%. Со временем положение начало исправляться, но очень медленно. В 1933 году доля курсантов с начальным образованием снизилась до 68,5%, но в бронетанковых училищах она оставалась по-прежнему 85%.

А из состоявших на учете 915 951 командиров запаса армии и флота 89,9% имели за плечами лишь краткосрочные курсы или не имели вообще никакого военного образования. Даже среди 1076 советских генералов и адмиралов высшее военное образование получили только 566. При этом их средний возраст был 43 года, а значит и большого практического опыта они не имели. Особенно печально обстояли дела в авиации, где из 117 генералов, только 14 имели высшее военное образование. Ни один из командиров авиакорпусов и дивизий его не имел.

«Опыт войны на Корело-Финском театре выявил крупнейшие недочеты в боевом обучении и воспитании армии.

Воинская дисциплина не стояла на должной высоте.

Подготовка командного состава не отвечала современным боевым требованиям.

Командиры не командовали своими подразделениями, не держали крепко в руках подчиненных, теряясь в общей массе бойцов.

Авторитет комсостава в среднем и младшем звене невысок. Требовательность комсостава низкая. Командиры порой преступно терпимо относились к нарушениям дисциплины, к пререканиям подчиненных, а иногда и к прямым неисполнениям приказов.

БОЕВОЙ ОПЫТ

Наличие боевого опыта является важнейшим компонентом боеспособности войск. К сожалению, единственным путем его приобретения, накапливания и закрепления является непосредственное участие в боевых действиях. Ни одни, даже самые широкомасштабные и приближенные к боевой обстановке учения не заменят реальной войны.

Обстрелянные солдаты умеют выполнять свои задачи под огнем противника, а обстрелянные командиры точно знают чего ожидать от своих солдат и какие задачи ставить своим подразделениям, а главное — умеют быстро принимать правильные решения. Чем свежее боевой опыт и чем ближе условия его получения к тем, в которых придется вести боевые действия, тем более он ценен.

В Германии же армейские традиции и преемственность удалось сохранить.

Масштабы боевых действий, в которых довелось участвовать немцам, были гораздо более значительны, чем масштабы локальных конфликтов, в которых участвовала Красная Армия. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что вермахт наголову превосходил РККА по практическому опыту ведения современной высокоманевренной войны. А именно такую войну вермахт и навязал нашей армии с самого начала.

РЕПРЕССИИ В РККА

Мы уже касались темы репрессий, но хотелось бы остановиться на этой теме поподробнее. Виднейшие советские теоретики и практики военного дела, имевшие смелость отстаивать свои взгляды, были объявлены врагами народа и уничтожены.

Существуют десятилетиями проверенные во всех армиях мира аксиомы: средних качеств командир взвода может быть подготовлен через 3–5 лет; командир роты — через 8–12 лет; командир батальона — через 15–17 лет; командир полка — через 20–25 лет. Для генералов и маршалов вообще особо исключительные условия.

Во флоте же был просто тихий ужас:

100% флагманов флота 1-го ранга,

100% флагманов флота 2-го ранга,

100% флагманов 1-го ранга,

100% флагманов 2-го ранга.

Таким образом, безвозвратные потери командного состава сухопутных войск СССР за три мирных года составили 17 981 человек, из них расстреляно около 10 тыс. человек.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА

Худо дело обстояло и с командующими оперативно-стратегического уровня, которые на крупных учениях НИКОГДА не выступали в роли обучаемых, а только — руководителей. Это в первую очередь относится ко вновь назначенным командующим приграничными военными округами, которым и предстояло летом 1941 года встретиться лицом к лицу с полностью развернутым вермахтом.

Должность командующего ЗапОВО, которым в свое время руководил казненный И. П. Уборевич, с июня 1940 года занял генерал армии Д. Г. Павлов. Дмитрий Григорьевич в 1914 году добровольцем ушел на фронт, получил звание старшего унтер-офицера, в 1916 году раненным попал в плен. В РККА с 1919 года, комвзвода, эскадрона, помощник комполка. В 1920 году закончил Костромские пехотные курсы, в 1922-м — Омскую высшую кавшколу, в 1931 — Академические курсы Военно-технической академии РККА им. Дзержинского, с 1934 г.— командир мехбригады. Участник боев на КВЖД и в Испании, где заслужил звание ГСС. С августа 1937 на работе в АБТУ РККА, в ноябре того же года становится начальником АБТУ. Во время финской кампании инспектировал войска СЗФ. Вот с таким багажом герой испанской войны был назначен командующим Западным особым военным округом.

Контраст в уровне подготовки, квалификации, служебном и боевом опыте у противостоящих друг другу полководцев по-моему очевиден. Полезной школой для вышеперечисленных немецких военачальников стало их последовательное продвижение по служебной лестнице. Им в полной мере удалось отработать на практике тяжелое искусство планирования боевых действий и управления войсками в условиях маневренной современной войны против хорошо оснащенного противника. Основываясь на результатах, полученных в боях, немцы внесли важные улучшения в структуру своих подразделений, частей и соединений, в боевые уставы и методику обучения войск.

Эта статья ни в коем случае не направлена на очернение РККА. Просто бытует мнение, что довоенная Красная Армия была могуча и сильна, все в ней было хорошо: и танков много, и самолетов, и винтовок с пушками. Однако это заслонило серьезнейшие проблемы в предвоенной Красной Армии, где количество, к сожалению, так и не перешло в качество. Потребовалось два с половиной года напряженной и кровавой борьбы с сильнейшей армией мира, чтобы наши Вооруженные Силы стали такими, какими мы знаем их в победном 1945 году!

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

Состояние вооруженных сил накануне войны.

В последние предвоенные годы в основу строительства Вооруженных Сил СССР был положен пятилетний план развития и реорганизации РККА, рассчитанный на период 1938 - 1942 гг.

При разработке этого плана к Вооруженным Силам предъявлялись требования быть способными отразить нападение врагов одновременно на западе и востоке страны и перенести боевые действия на территорию противника.

События второй мировой и опыт советско-финляндской войн указали военно-политическому руководству страны на необходимость внесения существенных изменений в план развития Вооруженных Сил, резкого повышения их боевой мощи и готовности.

В середине 1940 г. были созданы комиссия Главного военного совета и 16 подкомиссий по изучению состояния родов войск и авиации

Выводы и рекомендации, подготовленные подкомиссиями, составили основу перестройки Вооруженных Сил. Основные направления ее сводились к следующему: увеличить численность кадровой армии; оснастить армию и флот новым оружием и боевой техникой; реорганизовать органы управления видов Вооруженных Сил и родов войск; переработать оперативные и мобилизационные планы; усовершенствовать подготовку командных кадров и всю систему обучения и воспитания войск; усилить развертывание работ по подготовке театра военных действий и др.

Эта работа была задумана в широких масштабах и по мере ее завершения должна была коренным образом изменить состояние Советских Вооруженных Сил. Но, к сожалению, к началу фашистской агрессии ни одно из этих крупных мероприятий не было доведено до конца.

Подготовка Вооруженных Сил проводилась с учетом готовности ведения войны против коалиции государств, имеющих армии, оснащенные современными средствами вооруженной борьбы.Считалось, что предстоящая война может начаться внезапно. В связи с этим заблаговременная подготовка Вооруженных Сил к отражению внезапной агрессии должна была занимать важное место во всем этом комплексе мероприятий.

Резкое увеличение численности армий вероятных противников вызвало необходимость принятия адекватных мер по изменению численности Красной Армии и Флота. К январю 1939 г. Советские Вооруженные Силы имели 1 943 тыс. человек, на 1 июня 1940 г. их состав был доведен до 3602,3 тыс. человек, а на 1 июня 1941 г. - свыше 5 млн. человек Таким образом, численность Вооруженных Сил увеличилась в 2,5 раза и давала возможность решать задачи в соответствии с оперативными планами войны.

Увеличение численности армии и флота потребовало решения другой сложной задачи - развития всех видов Вооруженных Сил и родов войск. При решении этого вопроса учитывались многие факторы, и прежде всего характер будущей войны, географическое положение нашей страны и особенности вооруженных сил вероятных противников - Германии и Японии. С учетом этих и других факторов был увеличен удельный вес Сухопутных войск (с 75% в сентябре 1939 г. до 79% в нюне 1941 г.), одновременно возрастала роль ВВС и Войск ПВО страны (табл. 1).

Великая Отечественная война застала врасплох не только обычных граждан, но и высшее руководство страны. Но растерянность объяснялась не самим фактом нападения Германии, а скоростью произошедшего. У Сталина не было иллюзий по отношению к действиям Гитлера. С самого начала Второй мировой войны СССР готовился к защите своей территории от агрессора. Иосиф Виссарионович лишь пытался выиграть время, изображая дружбу с немцами.

Реорганизация Красной Армии

Срок службы увеличился до 3-5 лет. До 1939 года мужчины находились в запасе до 40 лет, по новому закону срок был продлен до 50 лет. Увеличился численный состав армии. Сталин принял решение вернуть часть ранее репрессированных офицеров. Армия пополнилась 12 тыс. профессиональными военными.

Усиление военно-экономического потенциала

Правительство постоянно увеличивало расходы на военные нужды. В 1939 году 25,6% общего государственного бюджета ушло на армию. В 1940 году ассигнования увеличились до 32,6%, а в 1941 возросли до 43,4%.

В восточных регионах Советского Союза ускоренными темпами строили предприятия угольной и металлургической промышленности.

Было принято решение наладить выпуск боевых самолетов. СССР занялся серийным производством штурмовика Ил-2, пикирующего бомбардировщика Пе-2, истребителей МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3. В 1941 году авиационная промышленность выпускала только новые модели самолетов.

На государственном уровне вышел приказ запасаться пшеницей, ржей, овсом, крупами, мукой.

Повышенное внимание к трудовой дисциплине

В апреле 1941 года вышли указы об ответственности за выпуск некомплектной или недоброкачественной продукции. Хулиганство, мелкие кражи наказывались уголовной ответственностью. Также людей жестко наказывали за нарушение правил воинского учета.

Военная доктрина

В СССР разрабатывали наступательную стратегию, а также стратегию упреждающего удара. Главное правило – бить противника на его территории. Крупный промах Сталина – отсутствие стратегии оборонительных операций. В итоге к 22 июня 1941 года Правительство СССР не имело законченных оперативных и мобилизационных планов.

Кадровая политика в армии

Советско-финляндская война показала все слабые стороны Красной Армии. В мае 1940 года К. Ворошилов был отстранен от руководства Наркоматом обороны СССР. Его место занял молодой маршал С. Тимошенко. 1 февраля 1941 года начальником Генерального штаба стал генерал Г. Жуков.

Централизация руководства государством

6 мая 1941 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин параллельно занял должность председателя Совета народных комиссаров СССР. В. Молотов был смещен.

СССР всячески стремился избежать войны на два фронта. В марте 1941 года Советский Союз и Турция обменялись нотами, обязуясь соблюдать нейтралитет в войне. 13 апреля 1941 года СССР заключил пакт о нейтралитете с Японией.

Читайте также: