Раннефеодальное государство киевская русь кратко

Обновлено: 28.06.2024

Отрицание величия России есть страшное ограбление человечества.

Бердяев Николай Александрович

Зарождение древнерусского государства Киевская Русь является одной из самых больших тайн в истории. Конечно, существует официальная версия, дающая многие ответы, но у нее есть один недостаток – она напрочь отметает все, что было со славянами до 862 года. Неужели все обстоит настолько плохо, как то пишут в западных книгах, когда славян сравнивают с полудикими людьми, которые сами управлять не в состоянии и для этого были вынуждены обратиться к постороннему человеку, варягу, чтобы тот научил их уму разуму? Конечно, это преувеличение, поскольку такой народ не могут до этого времени дважды штурмом взять Византию, а ведь наши предки это сделали!

В данном материале мы будем придерживаться основной политики нашего сайта – изложение фактов, которые доподлинно известны. Так же на этих страницах мы укажем на основные моменты, которые историками обходятся под различными предлогами, но на наш взгляд они могут пролить свет на то, что происходило на наших землях в то далекое время.

Образование государства Киевская Русь

Современная история выдвигает две основные версии, согласно которым произошло образование государства Киевская Русь:

Фактически до конца 9 века в летописях не осталось ни одного упоминания о славянах. Это довольно странно, поскольку здесь жили довольно цивилизованные люди. Этот вопрос очень подробно разобран в материале, про гуннов, которые по многочисленным версиям были никем иными, как русскими. Сейчас хочется отметить, что когда Рюрик пришел в древнерусское государство, там были города, корабли, своя культура, свой язык, свои традиции и обычаи. Да и города были достаточно хорошо укрепленными с военной точки зрения. Как то слабо это связывается с общепринятой версией, что наши предки в то время с палкой-копалкой бегали.

Становление государственности

Междоусобные войны и причины распада древнерусского государства

Междоусобный войны это тот страшный кошмар, которые долгие десятилетия мучил русские земли. Причиной этих событий было отсутствие внятной системы престолонаследия. В древнерусском государстве сложилась ситуация, когда после одного правителя оставалось огромное количество претендентов на трон – сыновья, братья, племянники и т.д. И каждый из них стремился реализовать свое право на управление Русью. Это неминуемо приводило к войнам, когда верховная власть утверждалась оружием.

В борьбе за власть отдельные претенденты не чурались ни чем, даже братоубийством. Широко известна история о Святополке Окаянном, который убил своих братьев, за что и получил это прозвище. Несмотря на противоречия, царившие внутри Рюриковичей, Киевская Русь управлялась великим князем.

Во многом именно междоусобные войны привели древнерусское государство к состоянию близкому к краху. Случилось это в 1237 году, когда древнерусские земли впервые услышали о татаро-монголах. Страшные беды принесли они нашим предкам, но внутренние проблемы, разобщенность и нежелание князей отстаивать интересы других земель привели к великой трагедии, и на долгие 2 века Русь попала в полную зависимость от Золотой Орды.

Все эти события привели ко вполне прогнозируемому итогу – древнерусские земли стали распадаться. Датой начала этого процесса принято считать 1132 год, который ознаменовался смертью князя Мстислава, прозванного в народе Великим. Это привело к тому, что два города Полоцк и Новгород отказались признавать власть его приемника.

Все эти события привели распаду государства на мелкие уделы, которые управляли отдельные властители. Оставалась, конечно, и главенствующая роль великого князя, но данный титул походил больше на корону, которую применял только сильнейший в результате очередных междоусобиц.

Ключевые события

Киевская Русь это первая форма российской государственности, которая имела немало великих страниц в своей истории. В качестве основных событий эпохи киевского возвышения можно выделить следующие:

Раскрываются основные этапы и содержание истории России с древнейших времен до настоящих дней, на конкретных примерах из различных эпох показана взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте проанализировано общее и особенное в истории России, определяется место российской цивилизации во всемирном процессе. Соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов вузов неисторического профиля.

Оглавление

- Предисловие

- Лекция 1. История как наука

- Лекция 2. Древнерусское государство Киевская Русь

Приведённый ознакомительный фрагмент книги История России. Конспект лекций предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Лекция 2. Древнерусское государство Киевская Русь

Восточные славяне в древности. Предпосылки образования древнерусского государства

Восточные славяне — потомки древних земледельческих и скотоводческих племен, живших на юге Восточной Европы до нашей эры. В начале нашей эры восточные славяне занимали обширную территорию от Балтийского моря до Черного, от Карпатских гор до верховий рек Оки и Волги.

В середине 1-го тысячелетия до н. э. у славян происходит постепенное разложение родового строя. В это же время единая славянская общность делится на две ветви — восточную (русские, украинцы, белорусы) и западную (поляки, чехи, словаки, лужичане). Позднее обособляется и третья — южная — ветвь славян (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы).

На начало XXI в. численность славян составляет не менее 300 млн человек, из них русских — около 145 млн (в России — 116 млн), украинцев — 45 млн (на Украине — 37,5 млн).

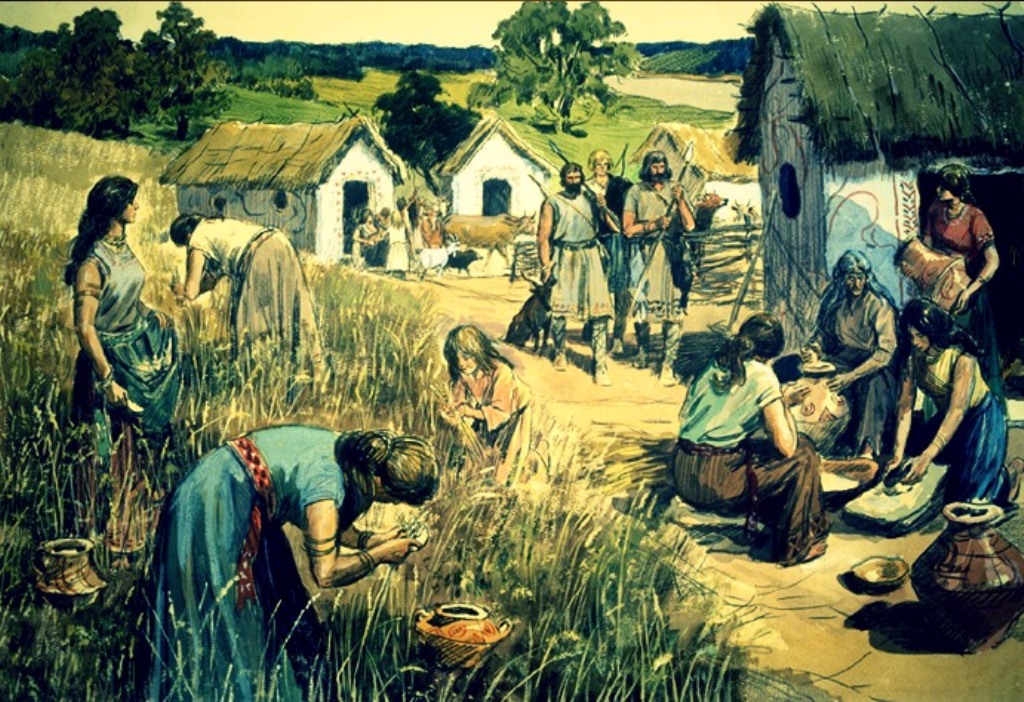

В первые века нашей эры восточные славяне сохраняли общинный строй. Каждое племя состояло из нескольких родовых общин. Славяне занимались подсечным земледелием. С совершенствованием орудий труда на смену подсечному земледелию пришло пашенное с двупольной системой. Отпала необходимость жить коллективами. Из родовых общин стали выделяться отдельные семьи. Каждая семья имела свой дом, участок земли, свои орудия труда. Но места охоты, рыбной ловли, пастбища были в общем пользовании. С появлением семейной собственности у восточных славян появляется имущественное неравенство. Одни семьи богатеют, другие беднеют.

В VI–VIII веках у славян идет интенсивный процесс разложения родоплеменного строя и образования крупных племенных союзов. Зарождаются феодальные отношения, создаются экономические и социально-политические предпосылки образования государственности.

Названия славянских племенных союзов большей частью связаны не с единством происхождения, а с районом расселения. Это свидетельствует о том, что в то время у славян территориальные связи уже преобладали над родовыми. Так, поляне жили на Днепре возле Киева; дреговичи — между Припятью и Западной Двиной; кривичи — вокруг города Смоленска; вятичи — в бассейне реки Оки и т. д.

Сохранилась легенда о том, как князь славянского племени полян Кий и его братья Щек и Хорив построили город на высоком берегу Днепра. В честь старшего брата они назвали его Киевом. Потомки Кия и были первыми князьями Киевского государства.

На протяжении многих веков восточные славяне вели борьбу с кочевниками, которые приходили из Азии. В IV веке на славян нападали гунны, затем авары и хазары, потом печенеги и половцы.

Итак, крупные племенные союзы были непосредственными предшественниками государства.

Начальный этап существования государства у многих народов связан с возвышением (в силу тех или иных обстоятельств) одного из знатных родов. Впоследствии, утвердив свою власть на определенных землях, этот род превращался в правящую династию. Примерно то же самое произошло и на Руси, где выделяется династия Рюриковичей.

В 862 году был приглашен на княжение в Новгород варяжский князь Рюрик. После смерти Рюрика в 879 г. власть перешла к его сородичу Олегу. Он собрал большое войско и силой захватил Киев. Так зародилась династия Рюриковичей, которая правила на Руси до конца XVI в.

Следует заметить, что в Киеве существовали собственные традиции восточнославянской государственности. Полагают, что примерно в VI–VII вв. здесь правил основатель города славянский князь Кий, а затем его родственники. Однако в 882 г. правителями были варяжские витязи Аскольд и Дир, с которыми жестоко и коварно расправился новгородский князь Олег.

Многие западные историки до сих пор утверждают, что она была создана норманнами, пришедшими из Скандинавии. Русские же ученые давно опровергли эту, так называемую норманнскую теорию. Они доказали, что Древнерусское государство возникло в результате длительного самостоятельного развития восточнославянских племен задолго до прихода норманнов.

Предпосылки образования Древнерусского государства — Киевской Руси — показаны на рис. 3.

Рис. 3. Начало формирования государственности у восточных славян

Экономический и социально-политический строй Киевской Руси

Для Киевской Руси была характерна многоукладность экономики. Что же составляло экономическую основу Древнерусского государства?

Во-первых, феодальная собственность на землю.

Это было коренным отличием от ряда европейских и восточных стран, в которых процесс государственного образования был связан с господством рабского труда. Феодальная собственность на землю существовала в двух формах:

а) вотчина — земля крупного феодала, боярина, которая переходила по наследству. Она состояла из феодальной усадьбы и крестьянских селений;

б) поместье — земля, которую князь жаловал своим дружинникам в условное владение за службу. Право владения землей сохранялось лишь в период службы. По наследству эта земля не передавалась.

Во-вторых, совершенствование земледельческих орудий привело к возникновению в Древней Руси двупольной и трехпольной систем земледелия.

В-третьих, быстрое развитие ремесел. В Киевской Руси было известно около 150 различных ремесленных специальностей. Развитие ремесел наряду с другими причинами обусловило рост городов. Наиболее крупными были Киев, Новгород, Смоленск, Чернигов. В Скандинавии Русь тогда называли Гардарикой — страной городов.

В-четвертых, углубление общественного разделения труда, повышение производительности земледелия, развитие ремесел вело к росту торгового обмена между городом и деревней, торговли между различными областями Киевской Руси и ее самой с Персией, Аравией, Францией, Скандинавскими странами. Крупнейшим торговым партнером Руси была Византия.

Установление частной формы собственности на землю привело к созданию четкой социальной структуры общества и положило начало формированию крепостной зависимости крестьян.

На вершине социальной пирамиды находился великий киевский князь. Он являлся крупнейшим собственником земли, осуществлял сбор дани с подвластных племенных князей и других земельных собственников. Он же жаловал за службу поместья в условное владение.

Следующую ступень занимали крупные земельные собственники — бояре и местные князья. Они платили дань великому киевскому князю и имели право на сбор дани с подчиненных и принадлежащих им земель. Такое же место занимало и высшее духовенство.

Свободные крестьяне жили на свободных землях, платили дань различным феодалам и отрабатывали повинности.

Зависимые крестьяне уплачивали феодалам оброк либо отрабатывали барщину.

В период образования Киевской Руси большинство населения состояло из свободных крестьян — общинников. Однако по мере установления частной собственности на землю возрастала зависимость от феодалов крестьян, разорившихся в результате неурожая, войн, стихийных бедствий, по другим причинам, и вынуждала добровольно идти в кабалу к феодалу. Таким образом, осуществлялось экономическое принуждение крестьян.

Зависимое население облагалось феодальной рентой, которая существовала на Руси в двух формах — барщины и натурального оброка:

а) барщина — это даровой принудительный труд крестьянина, работающего собственным инвентарем в хозяйстве феодала;

б) натуральный оброк — ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян.

В Киевской Руси сложились следующие группы зависимых крестьян:

а) закуп — крестьянин, взявший у феодала купу (долг денежный или натуральный);

б) рядович — крестьянин, который в силу различных причин не мог самостоятельно вести хозяйство и заключал с феодалом ряд — договор. Он добровольно признавал свою зависимость и получал взамен большой участок земли, орудия труда, зерно для посевов и т. д.;

в) изгой — крестьянин, потерявший связь с общиной и нанимавшийся к феодалу;

г) пущенник — раб, отпущенный на волю, оказавшийся без средств к существованию и идущий в кабалу к феодалу;

д) холоп — человек, который находился в составе дворовых людей феодалов и был фактически на положении раба.

Киевская Русь была раннефеодальной монархией во главе с великим князем. Великокняжеская власть носила неограниченный и наследственный характер. Князь же реализовывал и судебную власть.

Важным элементом политической системы Древнерусского государства был совет при великом князе из местных князей и высшего слоя дружинников — бояр. Местную власть осуществляли племенные князья, а также назначаемые великим князем посадники, тысяцкие и сотские.

Основные периоды истории Киевской Руси, причины и последствия ее распада

Историки выделяют три основных периода развития Киевской Руси:

• начальный период — вторая половина IX — конец Х в.;

• период расцвета — конец Х — середина XI в.;

• период упадка и начало феодальной раздробленности — середина XI — начало XII в.

Главным содержанием первого периода является объединение славянских земель вокруг Киева и дальнейшее развитие феодальных политических и экономических отношений.

Первые правители Киевской Руси — Олег (882–912), Игорь (913–945), Ольга (945–964), Святослав (964–972) — настойчиво расширяли свои владения, подчиняя себе племена древлян, северян, радимичей, кривичей, вятичей. Сначала зависимость этих племен проявляется лишь в выплате ежегодной дани. Потом постепенно власть местных правителей сменялась властью присланных из Киева наместников.

Независимые славянские племена упорно сопротивлялись покорителям (например, в 945 г. восставшие древляне убили киевского князя Игоря). Однако Рюриковичи, опираясь на собственные дружины, а также на отряды наемников — варягов, неизменно добивались успеха.

Помимо укрепления государства у первых киевских Рюриковичей были еще две взаимосвязанные большие заботы: торговля с Византией и борьба со степными кочевниками — хазарами, печенегами, а с середины XI в. — с половцами.

Сын Игоря и Ольги — Святослав прославился походами на Дунайскую Болгарию и Византию. Его активная внешняя политика привела к резкому обострению отношений с могущественным Хазарским каганатом. Разгром каганата (964) привел к образованию на Таманском полуострове русских поселений, объединенных в Тмутараканское княжество, а также освобождению из-под власти хазар волжскокамских булгар, которые создали свое государство. Внутренняя политика Святослава была направлена на дальнейшее усиление централизованной княжеской власти и завершение объединения восточнославянских земель вокруг Киева. В 970 г. Святослав впервые ввел в обычай дачу сыновьям особых уделов. Он посадил Ярополка в Киеве, Олега — в древлянской земле, а Владимира — в Новгороде.

Второй период истории Древнерусского государства — период расцвета. После смерти Святослава в течение восьми лет шла борьба между его сыновьями за великокняжеский престол. Победителем в этой борьбе при помощи наемной варяжской дружины становится Владимир (980–1015), убивший своего брата Ярополка.

Время его княжения становится периодом наивысшего расцвета, былинным временем Киевской Руси.

Владимир перешел к оседлой жизни в столице своего государства. Это явилось важным шагом в направлении его феодализации. Экономика этого периода определялась дальнейшим развитием феодальных отношений за счет активного распространения поместного землевладения и совершенствования земледелия. С целью защиты от кочевников южных рубежей Владимир вел строительство крепостей по рекам (Змиевы валы).

Жизнь славян-земледельцев целиком зависела от природы. То солнце сожжет посевы, то затяжной дождь сгноит неубранный хлеб, то ветер опустошит колосья. Древние славяне не могли объяснить такие явления, как дождь, град, снег, ветер, гром, молния. Считая силы природы могущественными живыми существами, они обожествляли их и поклонялись им. У восточных славян было много богов: Сварог — бог неба и огня, Ярило — бог солнца, Перун — бог грома и молнии, Велес — покровитель скота.

В 988 году Владимир крестился сам и повелел всем своим подданным принять христианство. Многие славяне не хотели расставаться со своими богами. Но их силой заставляли принять новую веру. Постепенно славяне привыкли к христианской религии.

Заслугой Владимира было и то, что он организовал надежную систему обороны степных границ Руси от кочевников. Внезапности нападения степных кочевников он противопоставил не только многочисленность своих дружин, но и хорошо налаженную службу дальней разведки, оповещения и связи.

После смерти Владимира 12 его сыновей начинают многолетнюю борьбу за великий киевский престол, уничтожая друг друга, разоряя русскую землю, приводя на Русь печенегов, поляков, немцев, венгров. В результате этой борьбы киевским князем стал Ярослав Мудрый (1036–1054).

Ярослав Мудрый сделал Русскую церковь более независимой от Византии. Без ведома патриарха Константинопольского он сам назначил в 1051 г. митрополита в Киеве и епископа в Новгороде из среды русских священников. В Киеве был построен Киево-Печерский монастырь, высшая школа подготовки русского духовенства. При Ярославе на Руси были канонизированы первые святые. Ими стали братья Борис и Глеб, злодейски убитые (1015) по приказу их сводного брата — киевского князя Святополка. Причислив Бориса и Глеба к святым, церковь тем самым выразила свое осуждение княжеских усобиц — страшного бедствия Древней Руси.

Третий период истории Киевской Руси — период упадка и начала феодальной раздробленности. После смерти Ярослава Мудрого в Киевской Руси начались междоусобные войны князей за лучшие земли, города, за киевский престол.

Старшие сыновья Ярослава — Изяслав, Святослав и Всеволод — не сумели сохранить единство русских земель. Они часто враждовали друг с другом. Кроме того, на юге появился новый сильный враг — кочевые племена половцев. В 1068 г. половцы разгромили объединенные силы Ярославичей в битве на реке Альте. Социальная напряженность в Киеве нарастала, начались народные восстания.

Раздоры князей, частые половецкие набеги и волнения горожан заставили киевскую знать в начале XII в. призвать на княжение внука Ярослава Мудрого — властного и авторитетного князя Владимира Всеволодовича Мономаха (1113–1125).

Владимир Мономах запретил взимать слишком высокие проценты с должников, заставил купцов снизить цены на продукты. Он прекратил княжеские усобицы, восстановил и укрепил единство Киевской Руси, дал решительный отпор половцам, отбросив их далеко на юг, к предгорьям Кавказа. Государственный деятель, полководец и писатель, он остался в памяти потомков как один из самых выдающихся строителей Русского государства. После кончины Мономаха княжение перешло к его сыну Мстиславу (1125–1132). Он имел достаточно сил и мудрости, чтобы еще некоторое время удерживать относительную целостность Киевской Руси.

Однако мудрая политика последних киевских князей уже не могла приостановить процесс дробления Руси, вызванный социально-экономическими причинами: рост новых городов, укрепление местной землевладельческой знати. Киев требовал дани и войск, задерживая хозяйственное развитие других земель, и поэтому отдельные княжества стремились покончить со своим подчинением столице.

Дробление государственного суверенитета при преемниках Ярослава было подготовлено длительным развитием производительных сил и свидетельствовало не о кризисе державы, а о возвышении отдельных центров, способных существовать самостоятельно. Уже с 1132 г. в истории Руси начинается новая эпоха — эпоха феодальной раздробленности. Отчасти она была подготовлена и съездом князей в 1097 г. в Любече, который принял решение о династическом разделении русских земель между различными княжескими родами.

Киевская Русь просуществовала более трех столетий. Она сыграла важную роль в истории Европы, преградив путь на Запад бесчисленным ордам кочевников. Восточные славяне, объединенные в единое, сильное государство, сумели отбить их натиск и сохранить свою независимость. Киевская Русь явилась колыбелью древнерусской народности, из которой затем сформировались русский, украинский и белорусский народы. Укрепление феодальных отношений привело к распаду Киевской Руси. В стране возникли крупные земельные владения бояр. Их хозяйство было натуральным. Все необходимое для боярина производили зависимые от него крестьяне.

раннефеодальное государство 9 — начала 12 вв., возникшее в Восточной Европе на рубеже 8—9 вв. в результате объединения восточнославянских племён, древним культурным центром которых было Среднее Приднепровье с Киевом во главе. К. Р. охватывала огромную территорию — от Таманского полуострова на Ю., Днестра и верховьев Вислы на З. до верховьев Северной Двины на С., являясь одним из крупнейших государств Европы. Образованию К. Р. предшествовал период (6—8 вв.) появления предпосылок феодальных отношений и созревания их в недрах военной демократии.

За время существования К. Р. восточнославянские племена сложились в древнерусскую народность, ставшую впоследствии основой для формирования трёх братских народностей — русской, украинской и белорусской. К. Р. положила начало государственности у восточных славян, объединение которых в пределах единого Древнерусского государства способствовало их общественно-экономическому, политическому и культурному развитию.

История К. Р. условно делится на 5 этапов. 1-й этап (до 882) — образование феодального государства со столицей в Киеве, которое охватывало ещё не всех восточных славян и ограничивалось территорией племён полян, руси, северян, древлян, дреговичей, полочан и, возможно, словен. 2-й этап (882—911) — захват власти в Киеве Олегом, по всей вероятности, предводителем варяжской дружины (см. Варяги), 3-й этап (911—1054) — расцвет раннефеодальной монархии К. Р., обусловленный подъёмом производительных сил, развитием феодальных отношений, успешной борьбой с кочевниками-печенегами, Византией и варягами. В этот период К. Р. объединила почти все восточнославянские племена, 4-й этап (1054—93) — появление первых ощутимых элементов распада К. Р. Одновременно происходит рост производительных сил, связанный с прогрессивной ролью феодальной формации в это время, 5-й этап (1093—1132) — усиление феодальной монархии, так как князья в связи с натиском половцев в конце 11 в. стремились консолидировать свои силы. Снова создаётся более или менее единое государство, но развитие феодальных центров, возросшая роль бояр усиливали стремление его отдельных частей к самостоятельности. В 1132 К. Р. распалась, начался период феодальной раздробленности.

Основой общественного строя являлась феодальная собственность на землю, с постепенно возрастающим закрепощением свободных общинников. Результатом закабаления деревни явилось её включение в систему феодального хозяйства, основанного на отработочной и продуктовой ренте. Наряду с этим сохраняются и элементы рабовладения (холопство).

Сельское население К. Р. состояло из крестьян-общинников, ещё не попавших под власть феодала (число их всё уменьшалось), и уже закрепощенных. Существовала также группа крестьян, оторванных от общины, лишённых средств производства и являвшихся рабочей силой внутри феодальной вотчины.

Культура К. Р. уходит своими корнями в глубины народной культуры славянских племён. В период образования и развития государства она достигла высокого уровня и была обогащена влиянием византийской культуры. В результате К. Р. стала в ряд передовых по культуре государств своего времени. Средоточием феодальной культуры был город. Грамотность в К. Р. была сравнительно широко распространена среди народа, о чём свидетельствуют Берестяные грамоты и надписи на хозяйственных предметах (на пряслицах, бочках, сосудах и т. д.). Есть сведения о существовании на Руси в это время школ (даже женских).

Архитектура и изобразительное искусство. Вековой опыт восточнославянских племён в области деревянного зодчества и сооружения укрепленных поселений, жилищ, святилищ, их высокоразвитые ремесленные навыки и традиции художественного творчества были усвоены искусством К. Р. В быстром решении сложных идейно-художественных задач, которые возникали в ходе установления феодальных отношений, огромную роль сыграли веяния, шедшие из-за рубежа (из Византии, балканских и скандинавских стран, Закавказья и Ближнего Востока) с развитием торговых и политических связей. В относительно краткий период расцвета К. Р. древнерусские мастера освоили новые для них приёмы каменного зодчества, искусство мозаики, фрески, иконописи, книжной миниатюры.

Типы рядовых поселений и жилищ, техника возведения деревянных зданий из горизонтально уложенных брёвен ещё долго оставались теми же, что и у древних славян. Но уже в 9—начале 10 вв. в некоторых сёлах появились обширные дворы вотчинников, а в княжеских владениях — деревянные замки (Любеч). Из укрепленных посёлков развиваются города-крепости с жилыми домами внутри и с хозяйственными постройками, примыкающими к оборонительному валу (Колодяжненское и Райковецкое городища, оба в Житомирской области; города разрушены в 1241).

Во 2-й пол. 11 в. на смену княжескому строительству храмов приходит монастырское. В своих крепостях и загородных владениях князья сооружают лишь небольшие церкви (Михайловская божница в Остре, 1098, сохранилась в руинах; церковь Спаса на Берестове в Киеве, между 1113 и 1125), а ведущим типом становится трехнефный шестистолпный монастырский собор, более скромный по размерам, чем городские, часто без галерей и с хорами только вдоль западной стены. Его статичный, замкнутый объем, массивные стены, разделенные на узкие части плоскими выступами-лопатками, создают впечатление богатырской мощи и почти аскетической простоты. В Киеве соборы однокупольные, иногда без лестничных башен (Успенский собор Киево-Печерского монастыря, 1073—78, разрушен в 1941). Новгородские храмы начала 12 в. увенчаны тремя куполами, один из которых — над лестничной башней (соборы Антониева, заложен в 1117, и Юрьева, начат в 1119, монастырей), или пятью куполами (Николо-Дворищенский собор, заложен в 1113). Величавая простота и мощь архитектуры, органичное слияние башни с основным объёмом собора Юрьева монастыря (зодчий Петр), придающее особую цельность его композиции, выделяют этот храм как одно из высших достижений древнерусского зодчества 12 в. В 12 в. заметно меняется и стиль живописи. В замечательных мозаиках и фресках Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве (около 1108, собор не сохранился; мозаики и фрагменты фресок главным образом в Софийском музее-заповеднике, Киев) выполненных византийскими и древнерусскими художниками, свободней становится композиция, изысканный психологизм образов усиливается живостью движений и индивидуализацией характеристик отдельных святых. Вместе с тем по мере вытеснения мозаики более дешёвой и доступной по технике фреской возрастает роль местных мастеров, которые в своих работах всё больше отходят от канонов византийского искусства и в то же время уплощают изображение, усиливают контурное начало. В росписях крещальни Софийского собора и собора Кирилловского монастыря (оба — в Киеве, 12 в.) преобладают славянские черты в типах лиц, костюмах, фигуры становятся приземистей, их моделировка цветом сменяется линейной проработкой, краски светлеют, исчезают полутона; образы святых становятся ближе к фольклорным представлениям.

Художественная культура К. Р. получила дальнейшее развитие в период феодальной раздробленности в различных древнерусских княжествах, обусловленное особенностями их экономической и политической жизни. Возникает ряд местных школ (Владимиро-Суздальская школа, Новгородская школа), сохраняющих генетическую общность с искусством К. Р. и некоторое сходство художественно-стилистической эволюции. В местных течениях приднепровских и западных княжеств, северо-восточных и северо-западных земель всё сильней дают себя знать народные поэтические представления. Выразительные возможности искусства расширяются, но слабеет пафос величавой формы. Высокие достижения искусства К. Р., явившиеся вкладом в мировую историю культуры, служили для местных течений, а затем для русского, украинского и белорусского искусства критерием художественного вкуса и образцом, к которому они неоднократно обращались как к источнику вдохновения и подражания.

Богатая и разносторонняя культура К. Р. явилась основой для последующего развития культур русского, украинского и белорусского народов.

Существование К. Р. — важный период в истории славянских и других народов Восточной Европы. К. Р. сыграла огромную роль в дальнейшей истории восточных славян. Истоки общности и дружбы русского, украинского и белорусского народов восходят к периоду К. Р. С этого времени ведет свое начало сознание единства происхождения, историко-культурной и этнической близости, родства и неразрывной связи всех частей возникшего в дальнейшем Российского государства.

Источн.: Повесть временных лет, ч. 1 — 2, М.— Л., 1950; Памятники русского права, в. 1, М., 1952; Памятники права Киевского государства X — XII вв., М., 1952.

Лит.: Татищев В. Н., История Российская, т. 1—2, М. — Л., 1962 — 63; Карамзин Н. М., История государства российского, т. 1 — 3, СПБ, 1903; Соловьёв С. М., История России с древнейших времён, кн. 1, М., 1959; Ключевский В. О., Соч., т. 1, М., 1956; Пресняков А. Е., Княжое право в древней Руси. Очерки по истории X—XII столетий, СПБ, 1909; Курс истории государства и права СССР, т. 1 — Юшков С. В., Общественно-политический строй и право Киевского государства, М., 1949; Очерки истории СССР. IX—XV вв., ч. 1 (IX — XIII вв.), М., 1953; Греков Б. Д., Киевская Русь, М., 1953; Тихомиров М. Н., Древнерусские города, 2 изд., М., 1956; его же, Крестьянские и городские восстания на Руси XI — XIII вв., М., 1955; Древнерусское государство и его международное значение, М., 1965; Пашуто В. Т., Внешняя политика Древней Руси, М., 1968; Рыбаков Б. А., Ремесло Древней Руси, М., 1948; его же, Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи, [М., 1963]; История культуры Древней Руси, т. 1 — 2, М. — Л., 1948 — 51: Будовниц И. У., Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI — XIV вв.), М., 1960; Художественная проза Киевской Руси XI — XIII вв., М., 1957; Лихачев Д. С., Поэтика древнерусской литературы, Л., 1967; его же, Человек в литературе Древней Руси, 2 изд., М., 1970; Свирин А., Древнерусская миниатюра, М., 1950; История русского искусства, т. 1 — 2, М., 1953 — 54; Ромм А. Г., Русские монументальные рельефы, М., 1953; Каргер М. К., Древний Киев, т. 1 — 2, М. — Л., 1958—61; Лазарев В. Н., Мозаики Софии Киевской, М., 1960; его же, Михайловские мозаики, М., 1966; Русское декоративное искусство, т. 1, М., 1962; Всеобщая история архитектуры, т. 3, Л. — М., 1966; Финдейзен Н. Ф., Очерки по истории музыки в России, т. 1, М., 1928; Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А., История русской музыки, т. 1, М., 1972; Довженок В. И., Землеробство древньої Pyci. До середини XIII ст.; К., 1961; Шекера I. М., Miжнароднi зв'язки Київської Pyci, К., 1963; Icторiя українського мистецтва, т. 1, К., 1966; Асеев Ю. С., Архитектура Київської Pyci, Київ, 1969.

Б. А. Рыбаков, Л. В. Алексеев (исторический очерк), А. Н. Робинсон (литература), П. Н. Максимов (архитектура), Г. И. Вздорнов (изобразительное искусство), Ю. В. Келдыш (музыка).

Изучая историю древнерусского государства, абитуриенты рано или поздно сталкиваются с проблемой определения степени развитости государственных институтов и устройства общества в целом. Прилагаем вашему вниманию два важнейших понятия, работа с которыми ведется при разборе заданий второй части ЕГЭ и ОГЭ по истории.

Раннефеодальное государство

Раннефеодальное государство — это государство, которое представляет собой наиболее раннюю форму монархического правления.

Данная форма правления характерна для государств, которые находились на этапе перехода от первобытно-общинного строя к феодальному. Данная форма монархии характерна для IX-XI вв.

Признаки раннефеодального государства

Современные исследователи в области истории государства и права выделили следующие основные признаки раннефеодального государства:

- Переход власти осуществлялся в порядке наследования, при этом данный механизм перехода власти не был закреплен законодательно, то есть устанавливался как правовой обычай.

- Правитель не подпадал под действия законов, то есть не мог нести ответственность за его нарушение.

- Монарх мог совершать любые действия в рамках подчиненного государства.

- Для раннефеодального государства является характерным признаком несформированость основных институтов власти. Правитель в одном лице мог представлять собой законодательную и судебную власть, а в отдельных случаях и исполнительную. Полномочия совещательных органов, таких как совет при правителе не были четко установлены и закреплены документально, то есть имели форму правового обычая.

Важным отличием от иных форм государственного управления было то, что государственные органы власти в Древней Руси не имели четких функций и прописанных полномочий, из-за чего происходила частая их смена.

Киевская Русь как раннефеодальное государство

Ярким примером раннефеодального государства является Киевская Русь (Древняя Русь), т.к. государственному устройству этого региона были присущи черты:

— Незавершенность формирования в данном государстве общественных классов, сословий, структур деления общества.

— Происходит зарождение феодального землевладения

— Боярское землевладение получает юридическое оформление. Общинные земли проходят этап захвата князьями и боярами. Князь раздает большие земельные участки своим подданным в дар и за заслуги.

— Вместе с участками во владение попадают и люди, которые на них проживают и трудятся. Все население, которое попало во владение феодалам, обязывалось платить им натуральный оброк.

— Во главе государства стоял князь, который опирался на свою дружину и совет старейшин, однако их функции не были формально определены и могли видоизменяться в зависимости от обстоятельств.

— Основные задачи дружины сложились в форме правового обычая. Князь обладал всей полнотой власти и не нес ответственности перед подданными или государством.

Древняя Русь: сохранение пережитков родоплеменного строя в Киевской Руси

С другой стороны, историки отмечают, что в Древней Руси сохранялись пережитки родоплеменного строя:

- Общее собрание рода;

- Совет старейшин (старейшина);

- Вождь (военачальник, предводитель охоты).

Общее собрание решало все важнейшие общие дела, касающиеся всего рода. Собрание избирало старейшину, военных вождей, предводителей охоты, которые управляли повседневной жизнью родовой общины. Для решения особо важных дел собирался совет старейшин. Предводителем становился обычно самый старший, сильный, опытный либо самый искусный в ораторском мастерстве. Власть старейшины осуществлялась в форме распоряжений, советов, приказов, которые отражали интересы всей группы, поэтому практически всегда исполнялись.

Племя – это макроструктура первобытного общества. Над ним почти ничего не возвышалось, если не считать образовавшихся позже надстроечных структур – конфедерации или союза племен.

Зато внизу располагалось множество родов, объединенных в племенное целое родственными и хозяйственными узами, общей территорией, оборонительными функциями и общей культурой (культом предков, обычаями и традициями, отправлением религиозных ритуалов), наконец, управленческо-административной структурой (общий племенной совет).

Военная демократия в Киевской Руси

- участие всех членов (мужчин) племенного союза в решении важнейших общественных проблем;

- особая роль народного собрания как высшего органа власти;

- всеобщее вооружение населения (народное ополчение).

Пройти тесты ЕГЭ по истории вы можете здесь и здесь.

Пройти тесты ЕГЭ по обществознанию вы можете здесь и здесь.

Вот здесь у нас практика к ОГЭ по обществознанию и тесты базового уровня.

А уже здесь базовые тесты по истории для сдающих ОГЭ по предмету и хорошая практика для начала погружения в большой материал.

Читайте также: