Прорыв блокады ленинграда 1943 года кратко

Обновлено: 28.06.2024

Гитлер мечтал смести Ленинград с лица земли. Он осознавал, что город, бывший для страны Советов колыбелью революции, имеет немалое значение в поддержании морального духа советского государства. Он рассчитывал уничтожением Ленинграда деморализовать страну. Военно-промышленный и культурный потенциал города фюрера не интересовал. Он ставил своей целью вынудить население уходить из города, в надежде, что массовый поток беженцев вглубь страны на восток внесет разлад и сумятицу в тех городах, где появятся беженцы.

Блокадное кольцо и первые попытки прорыва осады

Ему удалось создать кольцо вокруг города. В этом ему в значительной мере помогли финские войска, закрывшие выход из города в северном направлении.

Советские войска проводили наступление со стороны синявинско-шлиссельбургского выступа по линии южного берега Ладоги. Но немецким оккупантам удалось создать мощные укрепления в этой зоне и ослабленные, истощенные солдаты советской армии так и не смогли продвинуться вперед.

Войска Красной армии сосредоточились на левобережье Невы на вытянутой полосе длиной около 3-х километров и шириной не более километра. Этот участок фронта получил название Невского пятачка. Немцы не жалели боеприпасов, обстреливая этот участок земли, и советские войска понесли многочисленные потери. За 2 года на Невском пятачке Советская армия потеряла 50 тыс. солдат.

В начале 1942 года командование фронтами предприняло попытку силами Волховского и Ленинградского фронтов освободить Ленинград от осадного кольца. Однако наступательное движение советских войск сопровождалось огромными потерями, и закончилось разгромным поражением 2-й ударной армии Волховского фронта.

В апреле-мае 1942 года немцы попытались утопить стоящие на Неве корабли. К лету немецкое командование поставило своей целью форсировать военные действия на Ленинградском фронте и вместе с этим ужесточились бомбардировки и артобстрелы города.

С этой целью немцы развернули новые артбатареи, оснащенные тяжелыми орудиями, которые били на расстояние до 25 км. Фашисты наметили несколько стратегически важных точек города, которые каждодневно обстреливались из этих орудий.

Но Ленинград и его окрестности тоже успели превратиться в фортификационный район. Было создано множество инженерных сооружений, позволявших производить скрытую перегруппировку войск, подведение резервов, и отвод солдат с передовой. Благодаря этим мерам уменьшились потери советских войск. Была организована маскировка, упорядочена разведка.

Прорыв блокады

Утром 12 января 1943 года началась артподготовка, продлившаяся 2 часа 10 минут после которой 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная Волховского фронта перешли в массированное наступление. К концу дня они приблизились на 3 км с каждой стороны. На следующий день, несмотря на упорное противоборство немцев, войска РККА приблизились еще на 5-6 км. Еще на 2 километра расстояние сократилось 14 января.

Немцы стремились любой ценой удержать первый и пятый рабочие поселки, опорные точки на флангах прорыва. Перебрасывали сюда резервный потенциал из боеприпасов и подразделений. Группировка, стоявшая севернее поселков, пыталась прорваться к своим основным силам.

Попытки 67-й и 2-й Ударной армий продолжить наступление на юг тормозился силами противника, который регулярно вводил в район Синявина новые силы. Это заставило войска Красной Армии перейти к оборонительной тактике.

14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов предприняли запланированное ставкой наступление на участке между Ленинградом и Новгородом. Полное и окончательное избавление Ленинграда от блокадного кольца было осуществлено 21-25 января, когда Армии Ленинградского фронта уничтожили красносельско-ропшинское фашистское формирование, а части Волховского фронта освободили Новгород. 27 января город салютом отметил свое освобождение.

Прорыв блокады Ленинграда осуществили спустя три года после начала осады. Всё это время попытки прорыва не прекращались. Героическая помощь гражданского населения и самоотверженность защитников Ленинграда спасли город от уничтожения. Как это удалось и какую цену пришлось заплатить.

Прорыв блокады Ленинграда

С осени 1941 года город Ленинград был взят немецкими войсками в блокадное кольцо. Так как при штурме Ленинграда ожидались большие потери личного состава с обеих сторон, вражеское командование принимает решение попросту уморить мирных жителей голодом. Тем самым минимизировав для себя потери. Поэтому во время Ленинградской битвы основной целью армии Советского Союза было прорвать кольцо блокады.

В городе с самого начала не было достаточных запасов пищи. И это было известно как советскому, так и немецкому командованию. В городе хлебные карточки ввели ещё до начала осады Ленинграда. Сначала это было только превентивной мерой, и норма хлеба была достаточной – 800 граммов на человека. Но уже 2 сентября 1941 года она была снижена (блокадное кольцо было замкнуто 8 сентября), а в период с 20 ноября по 25 декабря норму урезали до 250 граммов хлеба рабочим и 125 граммов служащим, детям и иждивенцам.

Единственной связующей ниточкой осаждённого города со страной были берега Ладожского озера. По нему, сначала на судах, а позже по льду, в город доставляли продукты. Этим же путём продолжали эвакуироваться жители блокадного Ленинграда. Этот путь по Ладожскому озеру знали, как Дорогу жизни. Но, при всех стараниях и героизме работавших там людей, поток этот был недостаточным для спасения города. Хотя благодаря ему и удалось спасти тысячи и тысячи жизней. Передвижение по нему само по себе сопряжено с огромными опасностями. Кроме того, приходилось постоянно опасаться ударов вражеской авиации.

События 1941 года

Несмотря на то, что в это же самое время разворачивалось масштабное наступление вермахта, вылившееся в битву за Москву, Ленинградскому фронту Ставка Верховного Главнокомандующего уделяла не меньшее внимание. Сталин передал личный приказ любой ценой воспрепятствовать захвату Ленинграда. Жуков до солдат эту мысль донёс максимально просто. Он объяснил, что семья любого, кто самовольно покинет свою позицию или поддастся панике, будет расстреляна.

В связи с этим, задание 54-ой армии сразу изменили. Они должны были прорвать блокаду, пока немецкие части не успели основательно укрепиться. Действовать начали немедленно. Десятого сентября советские солдаты стали наступать на противника. Они смогли отбить несколько участков земли, но спустя всего лишь два дня мощными контрударами противника были отброшены на исходные позиции. День за днём красноармейцы возобновляли атаки. Они нападали в разное время, и пытались пробиться через разные участки фронта. Но всё было безуспешно. Прорвать вражескую блокаду не удалось. За такой провал с должности был смещён маршал Советского Союза Кулик.

Тем временем Жуков, задачей которого была непосредственная оборона города от попыток неприятеля захватить Ленинград, не решался ослабить основные силы и выступить на помощь. Однако он выделил часть Невской оперативной группы для прорыва кольца. Им удалось отвоевать небольшой кусок земли, площадью всего лишь два километра. Позже его назвали Невским пятачком. Эти несколько километров стоили жизни 50 000 советских бойцов. Хотя, как и в случае со многими другими сражениями Великой Отечественной войны, эти данные оспариваются. Есть те, кто называет цифру в 260 тысяч человек. По статистике, прибывающие сюда солдаты жили от 5 минут до 52 часов. На Невский пятачок за сутки попадало 50 тысяч снарядов.

Атаки шли одна за другой. За период в 43 дня было произведено 79 атак. Задним числом можно говорить, что эти ужасные жертвы были напрасны. Пробить брешь в немецкой обороне не удалось. Но в то время, когда происходили эти кровопролитные бои, этот клочок земли был единственной надеждой на прорыв блокады Ленинграда. А в городе от голода буквально умирали люди. И умирали тысячами, просто идя по улице. Поэтому сражались без оглядки.

Попытки прорыва блокады Ленинграда в 1942 году

Летом поставили другую задачу, уже не настолько грандиозную. Войска должны были пробить небольшой коридор, чтобы стало возможным восстановить сухопутные связи с блокадным городом. На этот раз действовать начал Ленинградский фронт. Как казалось – безуспешно. Однако по плану, это продвижение должно было лишь отвлечь противника. Через восемь дней началось наступление Волховского фронта. На этот раз его удалось приблизить на половину расстояния до соединения с Ленинградским. Но и в этот раз немцам удалось отбросить советские войска на исходные позиции. В результате этой операции по прорыву вражеской осады, как и прежде, погибло большое количество людей. Немецкая сторона потеряла в этих боях 35 тысяч человек. СССР– 160 тысяч человек.

Прорыв блокады

Следующая попытка была предпринята 12 января 1943 года. Выбранный для наступления участок был очень сложным, а ленинградские солдаты страдали от истощения. Противник укрепился на левом берегу реки, который был выше правого. На склоне немцы ярусами установили огневые средства, которые надёжно прикрывали все подступы. А сам склон предусмотрительно обильно залили водой, превратив его в неприступный ледник.

На этот раз сопротивление удалось сломить. Хотя немецкие группировки сражались отчаянно, им пришлось отступать. Наиболее жестокие бои были на флангах прорыва. Даже после того, как немецкие группы оказались там в окружении, они продолжали вести бой. Германское командование стало спешно посылать к месту прорыва резервы, стремясь заделать брешь и восстановить кольцо окружения. Но на этот раз им это не удалось. Коридор, шириной в 8 километров был отвоёван и удержан. Всего за 17 дней по нему были проложены автомобильная и железная дороги.

Снятие блокады Ленинграда

Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году имел очень большое значение. Благодаря образовавшемуся коридору появилась возможность эвакуировать оставшихся мирных жителей и обеспечить необходимыми припасами войска. Но полное снятие блокады Ленинграда произошло лишь спустя ещё год кровопролитных сражений.

План следующей военной операции был разработан, как и предыдущий, Говоровым. Он представил его в Ставку Верховного главнокомандующего в сентябре 1943 года. Получив одобрение, Говоров приступил к подготовке. Как и в случае с прошлой операцией, он стремился проработать всё до мелочей, чтобы добиться цели, понеся наименьшие потери. Операция началась 14 января 1944 года. Её конечным итогом должно было стать полное снятие блокады Ленинграда.

По всем правилам военного дела, начало вновь положила мощная артиллерийская подготовка. После этого с Ораниенбаумского плацдарма двинулась 2-я армия. Одновременно с этим, с Пулковских высот выступила 42-я армия. В этот раз им удалось прорвать оборону. Двигаясь, друг к другу навстречу, группировки этих армий в жарких боях вклинились глубоко во вражескую оборону. Они наголову разбили петергофско-стрельнинскую немецкую группировку.Блокадникам 27 января 1944 года удалось отбросить вражескую группировку на 100 километров от города. Страшная осада была, наконец, снята.

27 января – день снятия блокады Ленинграда

Понимая важность события снятия блокады Ленинграда, командующие Жданов и Говоров решились на беспрецедентный шаг – они обратились к Сталину с просьбой позволить произвести победный салют не в Москве, как это было принято, а в самом Ленинграде. Великому городу, выстоявшему в великом испытании, это было позволено. Двадцать седьмого января в ознаменование дня прорыва блокады Ленинграда, 324 орудия в городе дали четыре залпа.

Прошло уже несколько десятилетий. Люди, лично видевшие блокадный Ленинград состарились. Много из них уже умерло. Но вклад защитников Ленинграда не забыт. Великая Отечественная война богата трагическими и героическими событиями. Но день освобождения Ленинграда вспоминают и сегодня. Из семи отчаянных попыток прорыва, за каждую из которых тысячи бойцов заплатили своими жизнями, результативными оказались лишь две. Но эти достижения советскими войсками сданы уже не были. Попытки немцев восстановить блокаду остались безуспешными.

В смертельном кольце

Блокадное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, в самые черные и безнадежные дни войны. Красная армия отступала. Вместе с жителями пригородных районов в тисках окружения оказались почти 3 млн мирных жителей. Немцам не удалось захватить колыбель революции. Следуя своей бесчеловечной логике, они приняли решение уничтожить город голодом и бомбежками. Шансов на жизнь они ленинградцам не оставляли.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Самым трудным временем было начало первой блокадной зимы. 20 ноября ленинградцы стали получать 250 г хлеба по рабочей карточке и 125 г — по служащей и детской. Рабочие карточки полагались лишь третьей части жителей. Город голодал. Повысить норму удалось только 25 декабря. Рабочим прибавили по 100 г хлеба, служащим, иждивенцам и детям — по 75. Жизнь подчас зависела от лишних 5 г. Муку приходилось заменять гидроцеллюлозой — то есть, по существу, обработанной древесиной.

125 г хлеба на весах, установленная норма для служащих, иждивенцев и детей во время блокады города в ходе Великой Отечественной войны, Ленинград, 1941 год

Зима выдалась исключительно холодной — морозы доходили до −32 градусов. Электричества не было, водопровод замерз, канализация не работала. Последней ниточкой, связывавшей город со страной, стала ладожская ледовая Дорога жизни. На Нюрнбергском процессе было установлено, что жертвами блокады стали 649 тыс. мирных жителей, современные историки считают, что в действительности эта цифра составила не менее 800 тыс. Большинство из них унес голод.

Даже на исходе 1942 года Гитлер был уверен, что Красной армии не удастся прорвать кольцо блокады — и город рано или поздно вымрет. Но у советского командования на этот счет имелось иное мнение.

Встреча двух фронтов

Самое короткое расстояние между позициями Ленинградского и Волховского фронта — это Шлиссельбургско-Синявинский выступ в районе поселка Мга. От 12 до 18 км. Но немцы обороняли эту пядь земли изобретательно и яростно. Туда и было решено нанести удар. В разработке операции принимали участие и представители Ставки — Климент Ворошилов и Георгий Жуков.

Ленинградский фронт, атака десантников, район Красного села

Наступательная операция началась 12 января. После внушительной артподготовки ударные части Красной армии взломали немецкую оборону. Главный удар пришелся на Сенявино. В ходе кровопролитных тяжелых боев удалось освободить Арбузово и Рабочие поселки № 1 и № 6, бывшие важными элементами обороны врага.

Бомбардировщики 14-й воздушной армии поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда

Выпьем за тех, кто неделями долгими

Мёрзнул в сырых блиндажах,

Бился на Ладоге, бился на Волхове.

Не отступал ни на шаг.

Будут навеки в преданьях прославлены

Под пулеметной пургой

Наши штыки на высотах Синявина,

Наши полки подо Мгой!

Там, где Нева впадает в Ладогу, расположена важная твердыня — город Шлиссельбург, остававшийся в руках гитлеровцев с сентября 1941 года. Но шлиссельбургская крепость — знаменитый Орешек — всё это время не сдавалась врагу. Там, на острове, держали оборону бойцы НКВД, пограничники, моряки-артиллеристы.

Наконец 15 января 1943 года части Красной армии прорвались к Шлиссельбургу. Начались уличные бои. Через три дня город был полностью очищен от врага. Этот рывок оказался решающим в наступательной операции. Всё южное побережье Ладожского озера перешло под контроль Красной армии. А значит, можно было налаживать транспортные артерии, которые могли надежно связать Ленинград со страной.

Писатель Всеволод Вишневский, почти всю войну проведший в Ленинграде, писал:

Освобождение города Шлиссельбурга

Это действительно была незабываемая встреча — встреча двух фронтов, прорвавших блокаду Ленинграда. По воспоминаниям участников прорыва, в такие минуты забывается усталость. Для бойцов, прорывавших блокаду, Ленинград был не просто стратегически важной позицией. Они сроднились с великим городом, гордились им.

. О дорогая, дальняя, ты слышишь?

Разорвано проклятое кольцо!

Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,

в сияющих слезах твое лицо.

Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,

и не стыдимся слез своих: теплей

в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,

не плакавших в прошедшем феврале.

Да будут слезы эти как молитва.

А на врагов — расплавленным свинцом

пускай падут они в минуты битвы

за всё, за всех, задушенных кольцом.

За девочек, по-старчески печальных,

у булочных стоявших, у дверей,

за трупы их в пикейных одеяльцах,

за страшное молчанье матерей.

Прорыв блокады Ленинграда, встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года

Надо ли что-то добавлять к этим строкам?

Отвоевать удалось лишь узкую полоску болотистой земли. С февраля по апрель части Волховского и Ленинградского фронтов пытались развить успех и продолжали атаковать мгинско-синявинскую группировку вермахта. Но продвинуться дальше не удалось.

На следующий день после прорыва блокады, 19 января 1943 года, в освобожденном Шлиссельбурге началось строительство новой железнодорожной трассы, которую назовут Дорогой Победы. 33 км из Шлиссельбурга до Полян. Из них 8 км — по прифронтовым районам. Приказ был строг: дорогу нужно было построить за три недели. Это и в мирное время немыслимо, а зимой, в прифронтовых условиях от строителей требовались нечеловеческие усилия. А они не просто успели, но на три дня перевыполнили план. Хватило 17 суток.

Поезд направляется в освобожденный город Шлиссельбург, 1944 год

В те дни о прорыве блокады ежедневно рапортовало не только Совинформбюро, но и Лондонское радио. Приведем слова, по которым можно судить о тогдашнем отношении союзников к сражавшейся России:

Битва за Ленинград продолжалась. Почти год ушел на подготовку решительного удара по немецким позициям и полного снятия блокады. Последний артиллерийский удар по Ленинграду немцы нанесли 22 января 1944 года. В январе 1943 года маховик наступательных операций Красной армии еще не набрал полный ход. Но именно тогда, на шлиссельбургском льду, под хмурым зимним небом, впервые сверкнула искра Победы.

18 января для россиян и, особенно, для петербуржцев является особенной датой. В этот день в далеком 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда.

Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте.

Разведчики Ленинградского фронта

На подготовку операции был отведен почти месяц, за который в войсках развернулась всесторонняя подготовка к предстоящему наступлению. Особое внимание было уделено организации взаимодействия между ударными группировками для чего командование и штабы двух фронтов согласовали свои планы, установили линии разграничения и отработали взаимодействия, проведя ряд военных игр на основе реальной обстановки.

По планам Ставки Верховного главнокомандующего, советские войска ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – должны были разгромить вражескую группировку, удерживавшую Шлиссельбургско-Синявинский выступ.

Командование фронтами было поручено генерал-лейтенанту Л.А. Говорову и генералу армии К.А. Мерецкову. Координировали взаимодействие представители Ставки – генерал армии Г.К. Жуков и маршал К.Е. Ворошилов. 12 января 1943 года после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток.

Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады

Группировка врага несколько раз безуспешно пыталась прорваться на юг к своим главным силам. А через 6 дней, 18 января на окраине Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день был полностью освобождён Шлиссельбург и всё южное побережье Ладожского озера.

Рейте, красные флаги,

Над свободной Невой,

Здравствуй, полный отваги

Ленинград боевой!

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Окончательно снята она была зимой 1944 года, после успешного Первого Сталинского удара, открывшего счет череде наступательных операций Красной армии.

На воссозданном поле боя полная картина боевых действий: танки, авиация и пехота. Ради памятной даты в Санкт-Петербург приехали реконструкторы со всей России, а также из Польши, Эстонии и даже Бразилии.

Для реконструкции выбрано практически то же место, где в 1943-м происходили бои. Реконструкторы использовали точные копии исторической боевой техники, в том числе танки Т-60. Самый важный момент операции – воссоединение Волховского и Ленинградского фронтов, в результате которого войска фашистов сами оказались в кольце.

Стихотворения, написанные в честь 18 января 1943 года поэтами-фронтовиками.

Рейте, красные флаги! (18 января 1943 года) А. Прокофьев

Вот и встретились братья,

Стало небо алей.

Есть ли крепче объятья,

Есть ли радость светлей?

Знает город прекрасный,

Что на грозном пути

Лучше нашего братства

Нам нигде не найти.

Здесь гроза бушевала,

Здесь лилась за любовь

Благородная, алая

И священная кровь.

Рейте, красные флаги,

Над свободной Невой,

Здравствуй, полный отваги

Ленинград боевой!

Трехминутный праздник (Прорыв блокады) Сергей Наровчатов

Встреча разведчиков

18 января 1943 года взвод разведчиков 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта под командованием сержанта Алексея Бровкина продвигался на восток — на соединение с волховцами. Одетые в белые маскхалаты бойцы кустарником обошли Рабочий поселок №5, где засел крупный германский гарнизон, пересекли узкоколейку и двинулись дальше.

Бойцы Ленинградского фронта с пулеметом максим меняют огневую позицию, 18 января 1943 года

Стрельба в упор ошеломила нацистов. Одни из них были убиты, другие в панике заметались, несколько разведчиков по привычке бросились за ними

Сержант быстро остановил их, напомнив, что у них сегодня другая задача.

Внезапно красноармейцы увидели, что в сторону поселка №5 по просеке, которую пересекала глубокая канава, осторожно идут трое в белых маскхалатах. Бровкинцы припали к земле, издали разглядывая незнакомцев. Немцы или свои?

Когда они приблизились, сержант окликнул их:

— Стой! Кто такие?

— Свои, — послышалось в ответ, но все трое быстро упали на снег.

— Чего тогда прячетесь? Двигайте к нам. Отзыв знаете?

— А вы назовите пароль.

Еще раньше на восточной окраине Рабочего поселка №1 в половине десятого утра встретились красноармейцы 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта и бойцы 372-й дивизии Волховского фронта. Блокада Ленинграда была окончательно прорвана.

Сложная местность для обороны и наступления

Окончательно кольцо блокады сомкнулось 8 сентября, когда немцы заняли Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы и прервав сухопутное снабжение города. Накануне после тяжелого боя был оставлен поселок Синявино.

Боец 115-й стрелковой дивизии В. Павлов с ручным пулеметом Дегтярева на огневом рубеже под Ленинградом, сентябрь 1941 года

Несмотря на то что его ширина составляла всего лишь десять-двенадцать километров, в 1941-1943 годах выступ стал ареной ожесточеннейших боев. Здесь сама география выводила советские войска, действующие на внешней стороне блокадного кольца, кратчайшими путями к Ленинграду и Неве.

Местность сложная для обороны и особенно наступления — территория покрыта лесами и болотами, большинство из которых торфяные, имеются возвышенности. Севернее и западнее них располагалось Синявинское болото площадью 46 квадратных километров, которое не замерзало даже в сильные морозы.

Маневр войск и продвижение бронетехники серьезно затруднялись небольшими реками Мойкой, Черной, Назией и многочисленными ручьями с болотистыми долинами и крутыми обрывистыми берегами

А металлические трубы торфяных предприятий в ходе боев служили противникам дополнительным средством укрепления траншей и окопов.

Захватив территорию, немцы приступили к инженерному оборудованию позиций, в том числе на Синявинских высотах, откуда местность просматривалась и простреливалась на 12-15 километров в секторе 180 градусов.

10 сентября 1941 года командование Красной армии предприняло попытку прорвать блокаду, пока немцы прочно не закрепились. В операции, которая вошла в отечественную историю под названием 1-й Синявинской, принимали участие войска Ленинградского фронта генерала Георгия Жукова вместе с 54-й отдельной армией под командованием маршала Григория Кулика.

При этом операция готовилась в спешке, и командующие действовали не по единому плану, что вызвало сильное раздражение Жукова.

Бойцы выносят раненого с поля боя на Невской Дубровке (на противоположном берегу — Невский пятачок), октябрь 1941 года

Войскам Кулика, которые прорвались в район Рабочего поселка №7 и Синявино, удержаться на занятых позициях не удалось.

Такие итоги не устраивали Ставку Верховного главнокомандования, и 20 октября 1941-го началась 2-я Синявинская операция.

Вместо Жукова, которого Сталин отозвал на защиту Москвы, Ленинградский фронт возглавил генерал Иван Федюнинский. 54-й армией стал командовать генерал Михаил Хозин. Однако и это наступление не привело к желаемому результату.

Немцы, имевшие со времен Первой мировой богатый опыт позиционной войны, создали вдоль озер, оврагов, рек и болот, по лесам и высотам прочные оборонительные позиции, прикрытые минами и колючей проволокой.

Все городки торфяников были превращены в опорные пункты, главным из которых стал Рабочий поселок №5. Узлы сопротивления были усилены пушечными и минометными батареями.

Представитель Ставки генерал Николай Воронов докладывал в Москву о недостатках в проведении операции:

Пехота слабо подготовлена к наступательным действиям с форсированием такой водной преграды и трудной местности для наступления. Особенно сказывается слабая подготовка общевойсковых (пехотных) командиров. Некоторые из них, кроме того, проявили явную трусость и паникерство. Под большим нажимом осуществляется взаимодействие пехоты с артиллерией

По его мнению, артиллеристы тоже совершили немало ошибок: плохо поставлена разведка целей, отмечалось увлечение стрельбой по площадям вместо точной корректировки, слаба связь со стрелковыми подразделениями.

Советские артиллеристы везут орудие по раскисшей дороге во время 2-й Синявинской операции

К декабрю 1941-го положение горожан и бойцов Ленинградского фронта сильно ухудшилось — продовольствие могло доставляться только по ледовой Дороге жизни через Ладожское озеро или самолетами.

Тихвинская наступательная операция, освобождение Ростова-на-Дону и поражение немецких войск под Москвой подтолкнули Ставку продолжать попытки деблокирования Северной столицы. Был создан Волховский фронт под командованием генерала Кирилла Мерецкова, чьей основной задачей стал прорыв блокады и соединение с частями Ленинградского фронта.

7 января 1942 года началась Любанская наступательная операция, в ходе которой Москва поставила перед войсками глобальные задачи: не просто прорвать блокаду, но разгромить противника восточнее Ленинграда, а также освободить Новгород. Однако действия Волховского фронта, не поддержанные фронтальным ударом Ленинградского фронта, не привели к успеху.

Командующий 5-й армией Западного фронта генерал Леонид Говоров (слева) с членами Военного совета армии, январь 1942 года

О том, как выглядела территория шлиссельбургско-синявинского выступа, красноречиво свидетельствует запись из фронтового дневника безымянного немецкого офицера-артиллериста, убитого осенью 1942 года:

Говоров не давал поблажек никому

В документе констатировалось, что для прорыва блокады оба фронта выделят по одной ударной группе. Со стороны Ленинградского фронта — это 67-я армия генерала Михаила Духанова, от Волховского фронта — 2-я ударная армия третьего формирования генерала Владимира Романовского.

Начало операции устанавливалось на 1 января 1943 года. Представителем Ставки к Говорову Москва направила маршала Климента Ворошилова, к Мерецкову — генерала Жукова.

Все понимали, что задачи предстоят очень сложные.

В первую очередь, для 67-й армии, которой необходимо преодолеть широкую водную преграду в виде Невы на фронте 13 километров от истоков до Невской Дубровки, а затем лобовым ударом прорвать на левом крутом берегу (высотой 10-12 метров) сильную оборону немцев, которая совершенствовалась ими более полутора лет

Встреча с наступающими частями 2-й ударной армии планировалась в районе Синявина.

Участники предстоящей операции готовились к ней намного более тщательно, чем ранее. Мерецков лично вылетел в Ленинград, где вместе с Говоровым детально обсудил план наступления для синхронизации усилий двух фронтов. В свою очередь, командующий Ленинградским фронтом собрал в Смольном всех командиров дивизий 67-й армии, начальников штабов и командующих артиллерией соединений.

Командующий Волховским фронтом генерал Кирилл Мерецков

В течение недели офицеры под руководством Говорова и начальника его штаба вырабатывали конкретные решения и планировали наступательную операцию по прорыву блокады, закончив сборы командно-штабной игрой на картах.

Во втором эшелоне у Ленинградского фронта находились три стрелковых дивизии и две бригады тяжелых и средних танков. Резервы планировалось ввести в бой не позднее вторых суток операции.

Лестницы и багры в качестве оружия пехоты

Старались учесть все. Например, чтобы в бою не терять управление войсками, дивизии Духанова были дополнительно оснащены радиостанциями.

В какой-то момент возникла проблема: когда артиллеристы начнут вести огонь по врагу, некоторое количество рассеивающихся снарядов будет падать на лед Невы и ломать его, мешая переправе своих войск. Как быть?

Говоров предложил уничтожать цели на левом берегу орудиями прямой наводки. Для этого артиллерийские разведчики тщательно сличали фотопанораму вражеского берега с результатами своих наблюдений.

В дивизии Симоняка артиллерийский разведчик, молодой ленинградский художник-декоратор Василий Никифоров не просто наблюдал за противником, а, укрывшись в траншее, зарисовывал увиденное. Затем переползал на новое место, а вечером переносил наброски на четырехметровое панорамное полотно.

Всего же зоркий глаз разведчика-художника обнаружил 60 немецких огневых точек. Копии с его картины были переданы командирам дивизионов и батарей.

Стрелковые же части первого эшелона ежедневно тренировались в бросках через Неву на участке 55-й армии, где река поворачивает в тыл. Согласно предварительным расчетам, батальоны и роты должны были преодолеть 600-800 метров открытого пространства за шесть-семь минут.

Начало наступления на Ленинградском фронте. Танковая бригада готовится к бою

В результате родилась идея колеи из дерева, скрепляющейся сквозными болтами. Предполагалось, что болты смерзнутся со льдом, и колея как бы приварится к замерзшей реке.

При испытаниях пробного участка прогиб льда под 30-тонным тягачом оказался небольшим. А как поведет себя лед при движении танков? Несколько легких Т-60 быстро пересекли реку, а вот Т-34 затонул, при этом его механик-водитель сержант Михаил Иванов благополучно выплыл.

Начальник инженерных войск Ленинградского фронта генерал Борис Бычевский вспоминал:

Причины разрушения льда установили быстро. Оказывается, болты еще не успели смерзнуться с ним. Очень уж мы поспешили с испытанием

Затонувший танк понтонеры вытащили на следующий день. А еще через несколько дней состоялось второе испытание, которое прошло удачно — Т-34 четыре раза прошел по колейному настилу.

Готовились и тренировались и во 2-й ударной армии, в составе которой было 11 стрелковых дивизий, в том числе две, передислоцированные из-под Сталинграда. Армии предстояло ломать оборону немцев на участке от Гонтовой Липки до Липок.

В свою очередь 10 января Жуков сообщил в Ставку, что взаимодействие на стыках 2-й ударной армии, соединений и частей отработано слабо, а также неправильно действуют артиллеристы — много времени отводится на разные артналеты и мало на методическую прицельную стрельбу по огневым точкам. Но эти недостатки, по словам генерала, устраняются.

Линдеман ожидал советского наступления, но не знал ни его сроков, ни направления главного удара. На всякий случай он держал резервы в глубине обороны

Не дождавшись ее завершения, без десяти минут двенадцать штурмовые отряды стрелковых дивизий 67-й армии начали форсирование Невы и едва не попали под огонь гвардейских минометов.

Атаку поддерживали почти 150 легких танков и бронеавтомобилей, переправлявшихся вслед за стрелками.

На флангах 67-й армии наступление развивалось тяжело — 86-я стрелковая дивизия залегла на льду под шквальным огнем противника из Шлиссельбурга и не смогла продвинуться вперед.

Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады, январь 1943 года

Гораздо успешнее действовали войска на центральном участке, где лидером наступления стала дивизия Симоняка. К исходу 12 января ее полки, сломив сопротивление 170-й пехотной немецкой дивизии, смогли создать на левом берегу Невы плацдарм глубиной до трех километров и шириной до шести.

Командир 136-й стрелковой дивизии генерал Николай Симоняк на наблюдательном пункте, 12 января 1943 года

Это позволило перебросить туда 86-ю дивизию, которая продолжила движение к Шлиссельбургу уже с захваченного участка, и начать переправлять с советского берега средние и тяжелые танки.

Сначала разделаться с 67-й армией РККА

Несмотря на мощный артналет, не все огневые точки врага удалось подавить. Значительное количество танков подорвалось на минах, наступление пехоты по торфяным зимним болотам проходило тяжело. Все эти факторы сразу сказались на темпе продвижения Волховского фронта.

Немецкие солдаты у 7,92-миллиметрового пулемета MG-34 на позиции под Ленинградом

Наступление на сравнительно широком фронте 67-й армии привлекло внимание Линдемана, который решил, что это более слабый противник, чем 2-я ударная, и с ним будет легче разделаться. 12 января немецкий генерал усилил оборону, введя в сражение отдельные батальоны из состава 61-й и 96-й пехотных дивизий, а также 5-й горнострелковой.

На следующий день бои приняли особо ожесточенный характер, в ходе которых стороны обменивались яростными контрударами. Ежесуточные потери 67-й армии составляли 700-900 убитых.

Не забывали и об уничтожении главной опоры германской обороны — ее артиллерии.

В результате 256-я стрелковая дивизия Федора Фетисова из состава 2-й ударной очистила от врага Рабочий поселок №7, станцию Подгорную и вышла на подступы к Синявину.

372-я дивизия под командованием полковника Петра Радыгина захватила Рабочие поселки №4 и 8 и к 17 января наступала на Рабочий поселок №1. Одни из самых тяжелых боев завязались за Рабочий поселок №5, превращенный в мощный опорный пункт с круговой обороной. Его гарнизон насчитывал более тысячи человек.

Советские бойцы в бою на окраине Шлиссельбурга, январь 1943 года

136-я дивизия отбила неприятельский контрудар и ворвалась в поселок, где 18 января и произошла встреча с частями Овчинникова. В тот же день от врага был окончательно освобожден Шлиссельбург, и пал опорный пункт Липки.

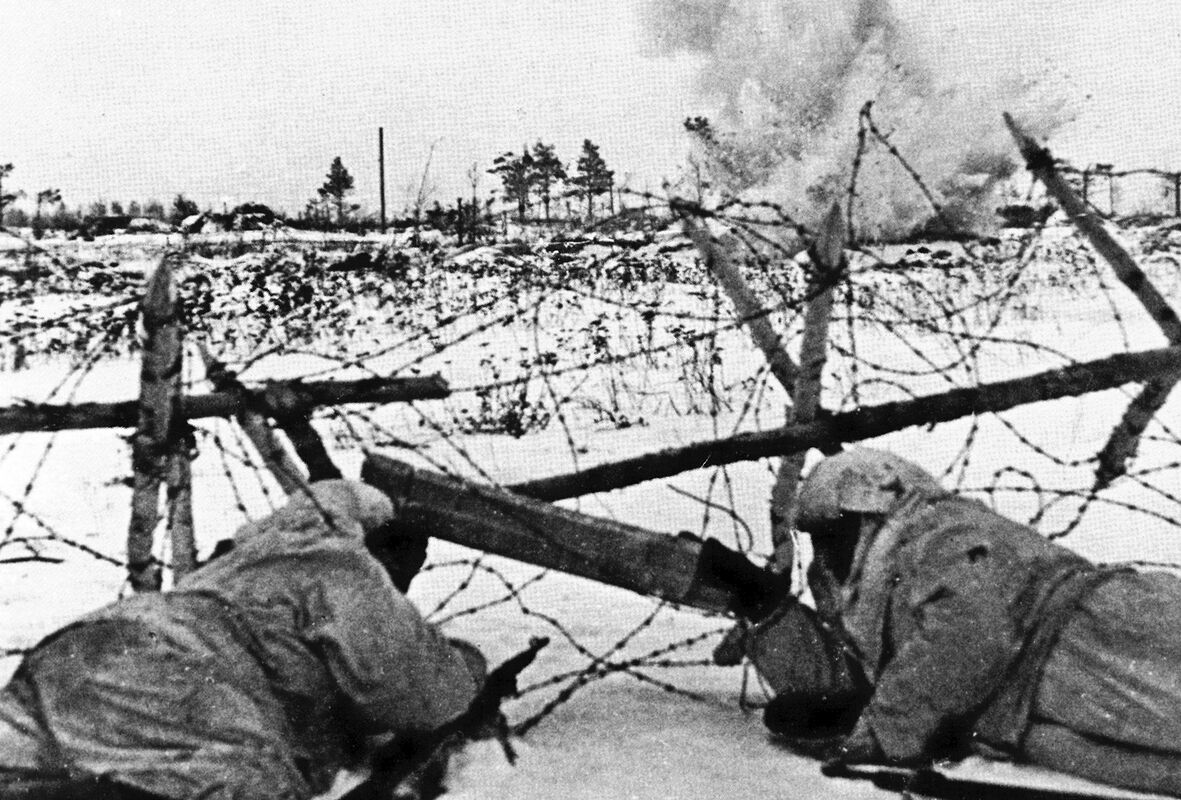

Саперы Волховского фронта — рядовой Александр Зубакин и сержант Михаил Каминский — делают проходы в проволочном заграждении на подступах к Синявину

Читайте также: