Притча о фоме неверующем кратко

Обновлено: 01.06.2024

Фома жил в I веке нашей эры. Слова "Фома" по-иудейски значит "близнец", иначе говоря - человек "двоящейся природы". Впрочем, есть и более прозаичная версия: по слухам, у Фомы просто срослись два пальца правой руки, средний и указательный, и поэтому его так назвали. Фома происходил из галилейского города Пенеады, но это не точно. Он был простым рыбаком, когда встретил Иисуса Христа во время проповеди, пошел за ним, и вскоре стал одним из его учеников (апостолов). Возможно, что Фому вначале звали иначе, а свое прозвище "Близнец" он получил из-за внешнего сходства с Иисусом, но и это, опять-таки, сейчас уже никак нельзя проверить.

Иисуса Христа распяли на кресте в в 33 году Новой эры. Он воскрес. Когда Иисус явился своим ученикам, Фомы среди них не было. Услышав, что Спаситель воскрес, Фома не поверил в это. Он пришел в Иерусалим и услышал от других апостолов: "Мы видели Господа". Но Фома ответил, что пока не увидит на его руках ран от гвоздей, и не вложит своих пальцев в его раны, и не положит руку на его ребра, то не поверит.

Тогда Иисус еще раз явился своим ученикам, среди которых на этот раз уже был Фома. Господь сказал: " Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим". Фома ответил: "Господь мой и Бог мой". Любопытно, что это единственное место в Евангелие, где Иисус Христос назван Богом.

Как же сложилась судьба Фомы? Иисус вознесся на небо, а апостолы пошли в разные страны, проповедовать христианство. Существует легенда, что Фома пытался учить людей христианству в Китае, однако увидел, что это не приносит никакого результата. Тогда он оставил в Китае нескольких учеников, и вернулся. Имя Фомы связано с проникновением христианства в Индию. Он проповедовал новую религию, крестил царей и простых людей. Один из царей, Маздай, правитель индийского города Мелиапора, узнал о том, что Фома крестил его семью, и приказал убить апостола. Это случилось или в 68, или в 72 году Новой эры.

На этом закончилась история апостола Фомы, но его имя стало нарицательным, и так как он сначала не поверил в воскрешение Христа, его прозвали "Фома Неверующий".

Спасибо, что дочитали до конца! Если вам понравилась статья, буду рад вашему лайку. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие публикации!

Разве не на этом — увижу, прикоснусь, проверю — основана вся наука, все знание? Разве не на этом строят люди все свои теории и идеологии? Сегодня мы вспоминаем апостола, которого порой называют родоначальником сомнений, колебаний в вере.

Протопресвитер Александр Шмеман

Фома неверующий

Откуда берется вера?

Откуда же взяться этой вере? Разве можно заставить себя поверить?

Вот с печалью или же с озлоблением уходит человек от этого невозможного требования и возвращается к своим простым и ясным требованиям — увидеть, тронуть, ощутить, проверить. Но вот что странно: сколько он ни смотрит, ни проверяет и ни прикасается, все столь же неуловимой и таинственной остается та последняя истина, которую он ищет. И не только истина, но и самая простая житейская правда.

Он как будто определил, что такое справедливость, но нет ее на земле — все так же царят произвол, царство силы, беспощадность, ложь.

Свобода… Да где она? Вот только что, на наших глазах, люди, утверждавшие, что они владеют настоящим, всеобъемлющим научным счастьем, сгноили в лагерях миллионы людей, и все во имя счастья, справедливости и свободы. И не убывает, а усиливается гнетущий страх, и не меньше, а больше ненависти. И не исчезает, а возрастает горе. Увидели, проверили, тронули, все рассчитали, все проанализировали, создали в своих ученых лабораториях и кабинетах самую что ни на есть научную и проверенную теорию счастья. Но вот выходит так, что не получается от нее никакого, даже самого маленького, простого, реального житейского счастья, что не дает она самой простой, непосредственной, живой радости, только все требует новых жертв, новых страданий и увеличивает море ненависти, преследований и зла…

А вот Пасха, спустя столько столетий, и это счастье, и эту радость — дает. Тут как будто и не видели, и проверить не можем, и прикоснуться нельзя, но подойдите к храму в пасхальную ночь, вглядитесь в лица, освещенные неровным светом свечей, вслушайтесь в это ожидание, в это медленное, но такое несомненное нарастание радости.

Сдался, поверил, отдал себя — и в ту же минуту достиг той свободы, того счастья и радости, ради которых как раз и не верил, ожидая доказательств.

Стоят перед нами два образа — воскресшего Христа и неверующего Фомы: от Одного идет и льется на нас радость и счастье, от другого — мучение и недоверие. Кого же мы выберем, к кому пойдем, которому из двух поверим? От Одного, сквозь всю человеческую историю, идет к нам этот никогда не пресекающийся луч пасхального света, пасхальной радости, от другого — темное мучение неверия и сомнения…

Неверующий апостол — так чаще всего называют Фому, одного из двенадцати ближайших учеников Христа. В Евангелиях о нем сказано немного, буквально несколько слов, но из жития и апокрифов известно, что с проповедью Воскресения Христова он дошел дальше всех — до самой Индии, а по пути привел ко Христу несколько народов. Как это возможно для слабого верой человека? И был ли он таким на самом деле? Почему мощи Фомы, погибшего в Индии, находятся в Италии? В преддверии дня памяти апостола Фомы — 19 октября — попробуем найти ответы на эти вопросы.

Психология сомнений

Как пройти в Индию?

Что же известно о его дальнейшей жизни? В Евангелиях и Книге Деяний апостольских о Фоме ничего более не сказано. Но некоторые важные сведения можно почерпнуть из его жития. Например, тот факт, что Фома, проповедуя Христа, пошел дальше других учеников и добрался до самой Индии. Именно этот удел достался ему в результате разделения между апостолами территории проповеди.

Великий шелковый путь из Европы в Китай — вероятно, именно так апостол Фома пришел в Индию

В житии апостола упоминается царь Гундофар: Фома был нанят к нему на службу как плотник, чтобы построить царю дворец. Этот царь — реальное историческое лицо.

В 1834 году в Кабульской долине Афганистана были найдены монеты с его именем, и по ним можно определить, что Гундофар правил в I веке по Рождестве Христовом, примерно в 45-46 годах. Это как раз те годы, когда Фома мог оказаться в Индии.

Архитектор с биографией

Так что же происходило в Индии с этим человеком? Что можно почерпнуть из основных источников, если вынести за скобки более поздние гностические правки? Вместе с неким купцом по имени Хаббан Фома прибыл в Индию, где к I веку уже сформировалась кастовая общественная система. Это означало, что без разрешения соответствующего царя или раджи в его владениях не могло осуществляться никакой деятельности, в том числе и проповеди новой веры. В этом смысле ситуация в Индии напоминала ту, что сложилась в Европе VI-VIII веков на территориях расселения варварских племен, где проповедь христианства была возможна только с разрешения вождя.

И если вождь принимал новую веру, то вслед за ним ко Христу обращалась и вся знать, и воины, и весь народ. Правда, существенная разница была в том, что в Индии I века христиане не подвергались гонениям подобно тому, как это было на территории Европы времен античности и ранней эпохи варварских королевств.

Были цари, которые вполне терпимо относились к различным верованиям, приносимым из дальних стран в их края. А приносили их чаще всего купцы. Так что Хаббан в этой истории фигурирует не случайно. Собственно, путь, по которому апостол Фома попал в Индию — это Великий шелковый путь между Европой и Китаем. Пользовались им не только торговцы, но и миссионеры. Правда, купечество по типу деятельности порой оказывалось с миссионерами в одном ряду, потому что если купцы были христианами, то они не только занимались бизнесом на этом транзите, но и, как могли, распространяли свою веру среди язычников. И судя по всему, Хаббан понимал, чем на самом деле занимается Фома. Апостол же неустанно проповедовал Христа. По дороге в Индию он сумел основать христианские общины в Палестине, Месопотамии, Парфии и Эфиопии, а также среди бактов. С таким багажом он и явился к царю Гундофару.

Мадрас, Индия. В базилике находится крест апостола Фомы

По прибытии в Индию апостол приступил к строительству дворца. Правда, делал он это весьма странным образом, его поступок вполне можно назвать авантюрой. Ему выделили немалые деньги, однако он все раздал беднякам, не потратив на дворец ни одной монеты. Здание в итоге так и не было построено. Когда же Гундофар пришел посмотреть на новый дом и выяснил, что его, по человеческим меркам, весьма недвусмысленно обманули, он велел арестовать Фому и собирался его казнить. Однако царю явился его умерший брат, который сказал, что много обителей он видел на небесах, но самый прекрасный дом — тот, что возведен для Гундофара. На вопрос, кто же строил это дом, брат ответил, что имя строителю Фома. Гундофар очень удивился таким сведениям и приказал отменить казнь. Впрочем, для Фомы это стало лишь отсрочкой дня смерти. Мученическая кончина его не миновала…

Идущий на смерть

Последние годы земной жизни апостол Фома провел в индийском городе Мелипур, близ Мадраса. Там он сумел обратить ко Христу супругу и сына местного царя Маздея. Правда, крестить их он не успел. Царь, узнав о таких переменах в близких людях, пришел в ярость, ведь все это совершилось за его спиной, и велел заключить Фому в темницу. Тогда родственники царя пришли к апостолу прямо в тюрьму, чтобы там принять крещение. Фома совершил над ними Таинство, а затем, подобно апостолу Петру, через затворенные двери темницы вышел на волю, явился к новообращенным и послужил для них Литургию. Однако тюремная стража обнаружила, что узник исчез. Сочтя его за колдуна, воины обо всем доложили царю. И когда Фома, следуя Божиему промыслу, вернулся в место своего заключения, его немедленно отправили на допрос.

Индия. Скульптура, изображающая апостола Фому

Естественно, индийскому царю странно было услышать подобный ответ. Он приговорил апостола к смертной казни. И хотя народ, видя добрые дела и намерения Фомы, протестовал, Маздей остался непреклонен. Фома, в свою очередь, не сопротивлялся и не возражал, и это тоже вполне в его духе — желать себе смерти ради Христа. Он переживал только об одном — что ему не до конца еще удалось посеять семя Христовой веры в этих землях. Поэтому по дороге к месту казни он рукоположил человека по имени Сифор в пресвитеры, а новообращенного сына царя — в диаконы. После этого Фома уже со спокойным сердцем принял свой жребий и претерпел мученическую смерть — его пронзили копьями.

Верить ли мертвому?

Пещера с высеченным на стене крестом, в которой жил святой

Что же тогда сделал царь? Он взял горсть песка с места захоронения апостола и вернулся домой. Маздей призвал Имя Господа Иисуса Христа, отрекся от дьявола, а затем дал сыну приложиться к песку с могилы Фомы, в результате чего тот получил исцеление. Затем Маздей обратился к рукоположенному Фомой пресвитеру Сифору с просьбой крестить его. Почему так важен этот эпизод? Дело ведь не столько в факте исцеления больного, в это чудо можно верить или не верить. Но дело главным образом в том, что царь, казнивший апостола, обратился ко Христу. Это свидетельство о главном чуде, которое возможно для человека — о перемене сердца.

Фома: путь туда и обратно

Таков был земной и посмертный путь апостола Фомы. Жизнь его напоминает приключенческий роман, а сам он — героя, совершающего подчас абсолютно нелогичные подвиги.

Какое же отношение все это имеет к нам, людям XXI века? Дело в том, что Фома, пожалуй, самый современный апостол. Ведь большинству из нас знакомо состояние внутренней пустоты, когда рушатся надежды, когда, казалось бы, смысла в жизни совсем не остается. И очень непросто в такой ситуации понимать, что Господь — рядом. Но пример Фомы показывает, что Бог нас не только не оставил, но более того — Он готов прийти к каждому, кто искренне этого хочет. Апостол Фома, поверивший в Воскресение своего Учителя, всю свою жизнь настолько горел этой верой, что сумел привести ко Христу тысячи людей. Он не побоялся ни дальнего пути, ни иноземных царей, ни смерти. Ему приходилось идти на авантюрные, с точки зрения земной логики, поступки, рисковать жизнью и в итоге расстаться с ней, исповедовав Христа. Но он всегда понимал, ради чего все это совершает. После того как он лично встретился с Воскресшим Богом, для него не оставалось больше сомнений в том, ради чего он живет. Даже если ему приходилось кардинальным образом менять место жительства и круг общения. Даже если казалось, что миссия его терпит неудачу. Даже если в далекой стране не находилось людей, готовых его поддержать… Все эти препятствия были преодолимы, потому что Бог, однажды став рядом с ним, уже никогда не оставлял Своего ученика. При чем же здесь мы, современные люди? Пожалуй, при том, что Господь точно так же приходит к каждому из нас. И какими бы ни были обстоятельства нашей жизни, встреча с Ним возможна. Стоит только очень этого захотеть…

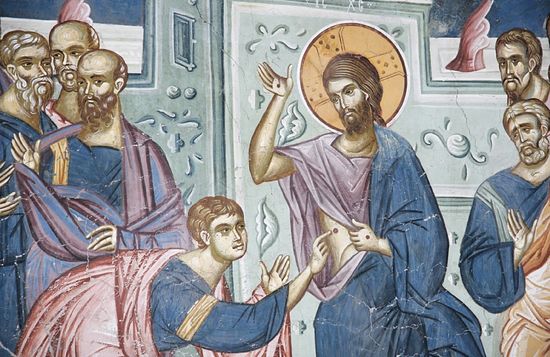

Уверение апостола Фомы

Фома не молчал о своих сомнениях, потому что к вере относился неравнодушно. Он ждал реальной встречи с Богом

К сожалению, в наши дни можно встретить много примеров полного неверия в Бога или примеров формальной мертвой веры.

Есть и те, кого мы можем назвать верующими лишь формально. Это те, над которыми совершен обряд крещения, но они не знают основ веры и правил духовной жизни. Такие люди не видят за собой большого количества грехов и не чувствуют нужду в покаянии. Отсутствие в церкви по воскресеньям объясняется ими какими-то непреодолимыми препятствиями: загруженность на работе, необходимость съездить на дачу, посетить родственников… Такие люди редко хотят что-то менять в своих привычках, но они могут быть достаточно навязчивыми в насаждении религии среди домочадцев. Проверьте на своем примере, нет ли среди ваших знакомых таких людей, которые причащаются редко, но зато назойливо повторяют своей второй половине, что тебе, мол, надо пойти в церковь на исповедь. Внешняя религиозность, лицемерная навязчивость и даже агрессивность в проповеди веры может не только оттолкнуть, но и вызвать чувство неприязни со стороны друзей, коллег по работе или близких родных.

Обе категории – как неверующие, так и формально верующие – убеждены в своей правоте, даже если эта правота построена на сплошных сомнениях. Они не поддают свои убеждения критике, не ставят себе сложных вопросов, не пытаются вносить корректив в свою траекторию религиозной жизни.

Верующие формально, конечно, признают существование Бога, но не обращаются к Нему в молитве. А это значит, что Бог для них – факт, ни к чему не обязывающий. Жизненный путь таких людей с Богом не пересекается. Если случается внутренний кризис, возникает обида на Бога за свою судьбу, болезни и неудачи. Они не пытаются мужественно преодолевать сомнения, учиться подниматься выше них; косность и упорство в сомнениях таких формально верующих людей приводят к унынию, депрессии и даже к потере веры в Бога.

Безусловно, сомнения в бытии Божием или неустойчивость в вере осуждаются апостолами (см.: Рим. 4: 20; 14: 23; Иак. 1: 6; ср.: Мф. 16: 3). Однако сомнение в своей мнимой праведности, критический взгляд на свои увлечения и трезвое отношение к успехам и неудачам в духовной жизни – все это при содействии молитвы может приобрести характер духовного рассуждения.

Иеромонах Ириней (Пиковский)

[1] То же самое прикосновение воспевается на 2-й стихире великой вечерни Антипасхи.

Читайте также: