Письма платонова о любви кратко

Обновлено: 02.07.2024

В августе этого года исполняется 120 лет со дня рождения Андрея Платонова — одного из самых необычных и ярких писателей ХХ века. Вспоминаем историю его жизни и любви.

И одно из них — Платонов и история его уникальной, единственной в жизни любви. Она длилась три десятка лет, лишь нарастая, неугасима была и страсть. Свою музу, Марию Кашинцеву, гениальный писатель называл и единственным своим достоянием, и своей православной верой, и своим трудным счастьем. Их роман не раз заставлял писателя страдать, их жизнь была наполнена выяснением отношений, вспышками ревности, расставаниями и встречами, но это была настоящая любовь.

Скуластый, большеглазый, с носом-картошкой, Андрюшка Климентов родился в Ямской слободе Воронежской губернии 28 августа 1899 года. Он у Платона Фирсовича Климентова и его жены Марии Васильевны Лобочихиной был первенцем. Платон Климентов был рукаст и делен, работал машинистом паровоза и слесарем, и при советской власти был дважды отмечен званием Героя труда. А Маша Лобочихина, дочка мастера-часовщика, жизнь посвятила семье — она родила одиннадцать детей. Зарабатывать деньги дети начинали рано, помогая отцу. И первый из них — Андрюшка. После церковно-приходской школы его отправили в четырехклассную городскую школу, и в 13 лет он полностью ушел в работу по найму. Кем только не работал мрачноватый лобастый парень, в каких только мастерских Воронежа не трудился от зари до ночи… В 1918 году, после революции, он отправился доучиваться в железнодорожный техникум, но свои коррективы в его биографию внесла Гражданская война — Андрей Климентов отправился на фронт, вступив в ряды Красной армии.

Филолог по образованию, умная Мария Александровна быстро поняла, что рядом с ней — гений. Но она не могла согласиться с тем, что этот мужик от сохи опережает ее на много корпусов вперед… Страсти — страстями, но в Марии огнем горела ревность к его таланту. Она, образованная, тоже могла бы. Маша отправилась на литературные курсы, занялась переводами с французского, принялась писать рассказы, сотрудничала с журналами. Нет-нет, она была небесталанна.

Кстати, родители Андрея категорически не приняли Марию как невестку. Для Платонова это была драма: он обожал мать. Но когда пришлось определяться, он фактически отвернулся от родных: Маша была важнее. Он тосковал, ему хотелось вернуться в их патриархальный дом, где было так тепло его душе, но. Это был его выбор. Его и Маши.

На беду или на счастье была ему дана эта встреча? За пять лет не меняется ничего, кто бы что ни говорил про любовь, живущую лишь три года: «На службе гадко… Вот когда я оставлен наедине с своей душой и старыми мучительными мыслями.

Но и это было гибелью. Не писать Платонов не мог.

. Литературный мир замер: все ждали репрессии, по мнению большинства, Платонов был обречен. Но с суровым наказанием писателя Сталин не спешил. Платонова ожидал другой удар — больнее.

Невозможность зарабатывать писательством доводила Андрея Платоновича до исступления. Просветы случались, но их было мало.

Комиссованный Платонов находил утешение в дочке и внуке Саше, родившемся у Тоши незадолго до смерти.

Чтобы вылечить мужа, Мария Александровна делала все — доставала тогда редкий и дорогой стрептомицин, отправляла его в санатории. Но Платонов уходил. Он находил радость лишь в переработке русских сказок, они так радовали маленькую Машу. 5 января 1951 года он умер.

. Мария Александровна помнила, что хотела стать писателем. Она задумала книгу воспоминаний, а потом автобиографический роман. Но почему-то ничего не получилось.

Мария Андреевна Платонова, литератор, сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, сделала для увековечивания памяти отца многое. Ее не стало в 2005-м. Она мечтала, чтобы на Тверском бульваре, 25, где жил и умер ее отец, появился его музей. Наверное, об этом мечтал и Юрий Нагибин, считавший Платонова своим учителем и великим писателем.

Свою Музу, Марию Кашинцеву, он назовет единственным своим достоянием и своей православной верой. Она была единственной его любовью, мучительной и страстной с постоянными срывами, конфликтами, ссорами, упреками, ревностью, разрывами и примирениями.

Я не мудрый, а влюблённый,

Не надеюсь, а молю.

Я теперь за всё прощенный,

Я не знаю, а люблю.

(1921, год встречи с Марией)

Но, несмотря на это, у него и в мыслях не было, что в его жизни может быть другая женщина, что возможно иное, легкое, счастье. Нет, невозможное – невозможно. Когда-то Алексей Толстой сказал, что писатель, чтобы хорошо писать, должен постоянно влюбляться и быть женатым, как минимум, трижды.

Андрей Платонов доказал обратное: гениальный писатель может быть однолюбом и его Музой может быть единственная жена. Он вообще был человеком одинокой судьбы, не похожим ни на кого не только по стилю письма, но и по стилю жизни. Его проза – насквозь автобиографична, хотя писатель и утверждал, что никогда и никому истинного себя не показывал и едва ли когда покажет.

Правда, Виктор Некрасов в своих воспоминаниях пишет, что увидев Платонова впервые, удивился несовпадению Платонова-писателя и Платонова-человека. Внешне он вовсе не был похож на своих героев, но думали и поступали они ровно так, как думал и поступал их автор.

Другими словами, всё написанное Платоновым – это его сокровенный человек, размышления которого не предназначены для внешних разговоров и споров. И всё написанное о любви – тоже результат его личной драмы и переживаний, о которых он предпочитал молчать.

Все рассказы Платонова о любви потому и печальны, что счастье его было трудным, может быть, слишком трудным. Мария Кашинцева, Муза его мыслей и прозы, доставалась ему тяжело. Когда читала письма Платонова, меня не оставляло чувство, что читаю второе издание любви-страсти Достоевского к Аполлинарии Сусловой (не зря говорили, что в юности писатель был похож на Достоевского).

Такой же тяжелой и всепоглощающей, на грани любви-ненависти, какую когда-то испытал другой поэт и писатель Даниил Хармс, о чем поведал в своем откровенном дневнике. Мария Кашинцева и Андрей Платонов по рождению и происхождению были из разных миров и разных культур, несоизмеримых и яростно ненавидящих друг друга.

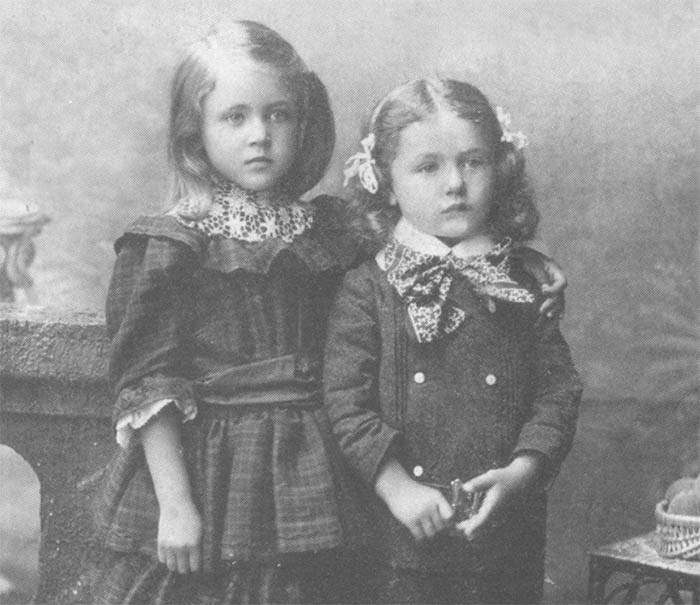

Она – из благородного рода графов Шереметевых, он – из рода крепостных крестьян, сын рабочего-железнодорожника; она – красавица петербургского света, хорошо воспитанная, артистичная, обаятельная, окруженная обожанием мужчин всегда и везде, где бы ни жила – в Петербурге, Петрозаводске или в Воронеже.

Он – молодой человек "сельской внешности", ходивший в вечно замасленной гимнастерке, т.к. постоянно возился с машинами. Она – из рода лирических героинь Александра Блока, рожденная для нового света и новой жизни. Подстраиваясь под время, она даже сменила дату своего рождения: с 1903 года – на революционный 1905, и невразумительное 14 апреля – на 1 мая, день празднования Интернационала.

Он – пролетарский герой из романов Горького; она – поклонница женской эмансипации, новой любви и новой семьи в духе Коллонтай, провозгласившей революцию нравов и чувств. Он – максималист, страстный поклонник социалистической революции, ненавидевший, до встречи с Марией, буржуазию и женщин, считая то и другое Пережитком прошлого.

Именно она поддержит мужа и даст ему возможность писать, когда будет наложен негласный запрет на печать платоновской прозы. Она, филолог по образованию, не могла не понимать гениальность мужа-писателя и делала всё, чтобы сохранить память о Платонове для потомков.

Поначалу, она тоже считала, что может стать писателем, мечтала о славе и признании, упрекая в семидесятые годы Платонова, что если бы не он, она бы непременно стала писательницей. Попытки стать писателем у Марии Александровны действительно были: в тридцатых годах она посещает литературные курсы, становится сотрудником нескольких журналов, переводит с французского и пишет рассказы.

У каждого в этой странной паре был свой комплекс. У Андрея Платонова - комплекс неполноценности по отношению к жене дворянских кровей, у Марии Кашинцевой – комплекс неполноценности несостоявшегося писателя, прорывавшегося в виде зависти к славе мужа. Верно, что противоположности, сходятся, что любовь не только праздник, но и боль, и трагедия, и даже смерть, и что один из двоих позволяет себя любить, другой - любит до смерти.

В этой паре Андрей Платонов любил, любил до умопомрачения, не находя себе места, расставаясь с женой даже на несколько дней. Его успокаивало только то, что в командировках он зарабатывал для своих любимых на сносную жизнь. А зарабатывал он очень неплохо. Мария Александровна мало в чем себе отказывала, постоянно ездила на юг, вела светскую жизнь, занималась домом и сыном.

Ради нее он пожертвовал даже матерью, не принявшей невестку, белоручку-барышню, которая увела из родительского дома ее старшего сына. Мария отказалась переезжать в дом к мужу, который ей, городской, показался слишком убогим и бедным. Всю жизнь Андрей Платонов, консерватор по взглядам на семью, тосковал по родному дому, особенно по матери, что прорывалось в рассказах и повестях.

В сакральном ряду его тем рядом с образом невесты-жены всегда стоят образы матери, отца, братьев и сестер. Он разрывался между родительским домом, в котором было тепло, уютно, много детей и любви, и новым взглядом на семью, которую исповедовала его жена. Она делала всё, чтобы оторвать мужа от родного дома, несмотря на то, что он был не только старшим братом, но еще и кормильцем. Позднее Мария Александровна говорила с обидой:

Но она сама была причиной охлаждения отношения к Андрею в его родной семье и так случилось, что по жизни он оказался самым неудачным из всех его сестер и братьев. Став гражданской женой писателя, Мария Кашинцева отказалась вступать с ним в законный брак, после рождения сына отказывалась еще рожать детей и лишь двадцать два года спустя согласилась оформить отношения официально, сменила фамилию и родила второго ребенка, дочь Машу.

Для Андрея Платонова Мария Александровна до конца жизни оставалась роковой страстью, музой, его счастьем и мукой. Письма писателя проливают свет на эту трагедию. Иногда эти письма почти целиком входят в его прозу, а тема нестроений в семье всё чаще присутствует в его рассказах тридцатых годов. Его счастье было трудным, но всё-таки это было счастье…

Для Платонова — с первой их встречи и до конца жизни — Мария-Муся оставалась его единственной любовью, музой, роковой страстью, счастьем и мукой. Писанье писем к любимой как действие выливалось в своеобразные поэмы в прозе высокого лирического строя. Письма к Марии питают творчество, превращаются в прихотливые эпистолярные сюжеты его прозы, в которых реальное обретает метафизическую перспективу.

Мария, вы та самая, о которой я одиннадцати лет написал поэму, вы та самая победительница вселенной. Я знал вас всегда. Вы сказали раз, что во мне много жестокости, а во мне много боли. Я и раньше всё сильнее и страшнее чувствовал нестерпимую красоту мира. Вы же конец всего. Вы моя смерть и мое вечное воскресение.

(из письма Андрея Платонова Марии, 1921 год)

Они познакомились в Воронеже начала 1920-х годов. Студентка Воронежского университета красавица Мария Кашинцева была из другого — петербургского — мира не только по рождению.

Пять прожитых вместе лет (в декабре было ровно пять лет с того момента в сенях на Нееловской, когда ты стала моей женой), пять лет вспоминаются как счастье. Пусть в этом счастье было много темных пятен, но сердцевина его была горяча и чиста.

(из письма Андрея Платонова Марии, 1927 год)

«Платонов развернул единственную в своем роде панораму бедствий, страданий, горя, нищеты, тоски Платонов один отстаивает человека от пренебрежительно-безразличных к нему стихийных или исторических сил тема сиротства владеет воображением Платонова так сильно, что расстаться с нею он не может. За двадцать лет существования советской России Платонов — единственный писатель, задумавшийся над судьбой и обликом человека страдающего, вместо того, чтобы воспеть человека торжествующего отнюдь не ведет борьбы с революцией, с большевизмом… Нет, Платонов, как и некоторые другие писатели, не довольствующиеся простым прислужничеством, стремится к углублению, к очищению того дела, которое могло бы оказаться делом революции, и не случайно он говорит в одном из своих рассказов „Происхождение мастера“:

— Большевизм должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться.

«Козлов бережно сжал рот и вдавил рукой живот, чтобы крысе было туже выходить, но вдруг почувствовал свою внутренность свободной и сердце легким

— Я вот теперь, как говорится, заявление в охрану труда подам — крысы рабочему сердце грызут

«Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: „Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива“.

Сюжетно мотив потенциального соперничества отца и сына из-за девушки развития не получает, и на первый взгляд даже не очень понятно, зачем он нужен. Но очевидно, что физическая сила отца, проявляющая себя в волоке по оголенному телу земли, противопоставлена слабости и стыдливости сына. Последнее и есть ключ ко всему, объяснение характера героя, и не случайно в сцене ночной неудачи Никиты противопоставлены пусть не бесстыдство, но отсутствие стыдливости у женщины и стыдливость мужчины. Образованной Любе как будто не хватает природной деликатности, застенчивости, она утрачивает эти врожденные женские черты, приобщаясь к культуре и науке, и эмоционально, интуитивно, бессознательно не совпадает с непросвещенным Никитой, не чувствует его.

«Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему:

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: „Подождите, у меня сердце сильно заболело“, — и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: „Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба“. Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь, наверно, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

— Не унывай, не стоит, — сказала она, улыбаясь. — У нас все с тобой наладится!

— Давай я пол вымою, — попросил Никита, — а то у нас грязно.

— Ну, мой, — согласилась Люба.

„Как он жалок и слаб от любви ко мне! — думала Люба в кровати. — Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой. Я протерплю. А может — когда-нибудь он станет любить меня меньше и тогда будет сильным человеком!“

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

«— Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо, — говорил Никита. — Дети несчастными уж никогда не будут!

— Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! — обижалась Люба.

— Больно будет? — спрашивал Никита. — Лучше тогда не рожай, не мучайся…

Все это напоминает игру в дочки-матери маленьких мальчика и девочки с той разницей, что оба осознают ужас своего положения, где никто не может им помочь — ни революция, ни мировой пролетариат.

В этих подземных корнях заключен особый подспудный, даже не высший, а низший смысл, тайна человеческого подсознания, и проницательные исследователи платоновских глубин видят в Никитиных фигурках фаллические знаки, а не подозревающий ни о чем подобном плотник просто лепит и уничтожает свои страшные поделки, превращая их в глину, и все боится, как в детстве, приближающейся ночи.

«Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На небе, за окном, началось смутное прозябание — еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула: может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Ее жизнь после передана в скупом диалоге между отцом и сыном.

«— Я ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась, — сказал отец. — Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать, — она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока еще не умерла, — произнес отец. — У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда утопала, то простудилась. Она время плохое выбрала, — тут как-то погода испортилась, вода была холодная…

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец. — А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый…

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец. — Пройдет. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего… Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо…

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

«Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской, — сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом, — она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату, — двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал ее Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

«Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую, — ответила Люба.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Жужжанье пчел над яблонью душистой Отрадней мне замолкнувших в цветке. А. Фет Грин заготовил для Горького письмо – на тот случай, если его не окажется дома. Оно было кратким:«Дорогой Алексей Максимович, хочу видеть Вас. Убедительно прощу сообщить мне,

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ — Сколько же работает наш сын! — удивлялась Камилла, обращаясь к мужу. — Эта каторга его доконает.Не успела она закончить свои сетования, как открылась дверь и на пороге появился весёлый Антонио с большущим пакетом в руках. Он тут же развернул пакет,

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Ракетой в ракету попасть — не пустяк. А мы вот попали: поди погляди! Эй, кто там по умным бумажкам мастак! А ну-ка попробуй и ты — попади! В противоракетной системе при перехвате баллистической ракеты все свершается с непостижимой для человеческого

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Зная горячую, большую любовь Игната Сороки к Варе, командование одобрило его решение жениться. Сорока бережно спрятал рапорт в нагрудный карман гимнастерки и в великолепном настроении отбыл вместе с сержантом Бражниковым на охрану государственной

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая А между тем в Москве продолжались политические процессы. На процессе Бухарина, Рыкова, Ягоды, врачей Плетнева, Казакова, Левина и других мне довелось присутствовать. Помню, как прокурор Вышинский патетически вопрошал врача Казакова:— Почему же вы,

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая 1 В начале апреля 1929 года Лихачев с группой заводских инженеров выехал из Москвы. В Москве была зима, а в Варшаве шел дождь и цвели подснежники. Поезд в Варшаве стоял два часа. Взяли такси, поехали в город посмотреть достопримечательности. Шофер попался

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Главные события в жизни Золя — это новые книги и новые замыслы. Мы знаем немало примеров авторского трудолюбия, но Золя, пожалуй, единственный из писателей, заранее составивший для себя программу действий на десятилетия. Нужна была необыкновенная

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Солемский отшельник — Реверди — Феномен Пикассо — Ответственность художника — Гибель Макса Жакоба — Последние годы СертаТеперь, когда глаза не позволяют мне читать, играть и делать тысячу других вещей, цену которых я узнала с тех пор, как они стали

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Не может сын глядеть спокойно На горе матери родной, Не будет гражданин достойный К отчизне холоден душой. Н. А. Некрасов Тяжелая годинаВ солнечный воскресный день 22 июня, гуляя в парке культуры и отдыха имени Кирова, я услышал о вероломном нападении

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Мировая война. — Шульгин на фронте. — Великое отступление. — Образование Прогрессивного блока Июль 1914 года, предчувствие грозных событий. В красочном описании Александра Казем-Бека, главы эмигрантского движения младороссов (его идея: «Царь и

Глава семнадцатая

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Не плачь, таежная река, Раскачивая мокрый парус, Судьба завидная досталась Ему — лететь через века! Черский уже не мог вести дневник. Привязанный к руке карандаш выскользнул из обессиленных пальцев и покачивался за бортом. Он долго ловил карандаш и,

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ …Незаметно наступил и покатился вперед сороковой год. К началу весны стало известно, что война с Финляндией скоро закончится. Но близкая победа почему-то мало кого радовала.Становилось очевидным, что надвигаются большие и грозные события.В далекий

Читайте также: