Осетия в первой мировой войне кратко

Обновлено: 01.06.2024

В июле 1918 года в Моздоке казачье-крестьянский совет, возглавляемый Георгием Бичераховым объявил о непризнании советской власти. С этого времени в Терской области официально началась братоубийственная Гражданская война. При этом кровь на Тереке уже лилась еще с осени 1917 года.

В прошлые годы эти печальные события нам преподносили как противостояние горцев (в основном красных) и казаков (в основном белых). Эта упрощенная схема далеко не верна. В первую очередь это касается осетин, которые далеко не все были керменистами (скорее наоборот). Участие осетин в Белом движении до сих пор остается белым пятном в истории.

Условно разделим всех осетин на две группы - осетин-казаков (уроженцы станиц Черноярской и Новоосетинской) и остальных. Первые, принадлежа к Терскому казачьему войску, почти все, в разной степени, были участниками Белого движения. Эта сторона вопроса более-менее известна, достаточно вспомнить имена генерала Мистулова, братьев Бичераховых, Кибировых, Татоновых и др. Но не менее значителен вклад в Белое движение и осетин-неказаков.

Как известно, белая борьба на Юге России началась с создания в ноябре 1917 года в Новочеркасске Добровольческой армии. Первым боевым крещением ее стали бои на Дону в декабре того же года и легендарный 1-й Кубанский ("Ледяной") поход в феврале-апреле 1918 года. Во всех этих боях принимали участие осетины. Известны имена первопоходников: генерала Василия Хабалова, ротмистра Ахмета Дударова, ротмистра Александра Гусова, капитана Сикоева, корнета Гены Мистулова, хорунжего Михаила Сеоева и др. Тогда же появились и первые жертвы. 22 января 1918 года у станции Энеем погиб войсковой старшина Петр Галаев, командир первого добровольческого отряда на Кубани.

На Тереке из осетинских офицеров первой жертвой братоубийственного противостояния стал корнет Осетинского конного полка Николай Гульдиев, убитый 24 декабря 1917 года на станции Прохладной только за то, что носил офицерские погоны.

Осетины, первые участники Белого движения, почти все были офицеры, убежденные противники советской власти. Начиная с конца лета 1918 года, стали появляться и осетинские части. Первым таким соединением стал Осетинский конный дивизион, сформированный в составе отряда полковника А.Г. Шкуро.

В прежние годы в русской армии уже существовал Осетинский конный дивизион, в течение Первой мировой войны развернутый в полк. Осенью 1917 года к нему добавился 2-й Осетинский конный полк. В 1916 году была сформирована Осетинская пешая бригада (четыре батальона). После развала русской армии, в начале 1918 года, эти части были расформированы, и в Белом движении началось их новое создание.

Осетинский конный дивизион отряда полковника Шкуро был сформирован в районе Кисловодска, когда Шкуро начал там поднимать восстание. С 15 октября 1918 года этот дивизион официально был включен в состав Добровольческой армии, которая начала занимать Терскую область. После очищения области от большевиков Осетинский дивизион был развернут в четырехполковую конную дивизию.

Осетинская конная дивизия в составе Войск Северного Кавказа начала формироваться в феврале 1919 года, и с 23 февраля ее включили в состав Вооруженных сил Юга России. Начальником дивизии был назначен генерал А. Разгонов, вскоре скончавшийся, и дивизию возглавил полковник А. Эммануэль. Сначала штаб дивизии был в Беслане, затем его перевели во Владикавказ.

Как единое формирование Осетинская дивизия никогда не воевала, все ее полки действовали на разных боевых участках, входя в различные соединения.

1-й Осетинский конный полк был сформирован в Ардоне 20 февраля 1919 года, командовал им полковник Дзугаев, затем - полковник Ефим Беликов. На октябрь 1919 года полк насчитывал 265 сабель и 5 пулеметов. Здесь служили полковник Сергей Сабеев, корнет Тембулат Хуцистов.

2-й Осетинский конный полк был сформирован в с. Дарг-Кох 20 февраля 1919 года, командовал им полковник Астемир Гутиев, его помощник - полковник Хаджи-мурза Шанаев. На октябрь 1919 года полк насчитывал 244 сабли и 8 пулеметов. Здесь был штабс-капитан Созрыко Гуриев.

3-й Осетинский конный полк был сформирован 15 февраля 1919 года, командовал им полковник Константин Гуцунаев. В этом полку находились ротмистр Туккаев, подпоручик Дзампаев, корнет Павел Мамуков, корнет Чермен Дзахсоров.

4-й Осетинский конный полк был сформирован 15 февраля 1919 года, командовал им полковник Даниил Хабаев (с сентября 1919). На октябрь 1919 года полк насчитывал 93 сабли и 8 пулеметов. Здесь служили полковник Алексей Тибилов, капитан Александр Цоколаев, поручик Константин Газданов, подпоручик Николай Газданов, корнет Моисей Канатов, корнет Константин Калманов, корнет Константин Канатов, поручик Владимир Джидзалов, поручик Федор Дзампаев.

1-й, 2-й и 4-й Осетинские полки всю войну действовали на Северном Кавказе, входя в состав Астраханского, Святого-Крестовского, Грозненского, Владикавказского отрядов.

23 марта 1919 года было сформировано управление Сводно-Горской конной дивизии, в состав которой вошел 3-й Осетинский полк. В составе своей дивизии, а затем других соединений, 3-й полк действовал в Астрахани и Царицыне, затем сражался на Украине и дошел до Киева.

Весной 1919 года также были сформированы 1-й (командир - полковник Веригин), 2-й (308 штыков, 4 пулемета, командир - полковник Ахмет Тхостов) и 3-й (384 штыка, 4 пулемета, командир - полковник Гранат) Осетинские пешие батальоны. 1-й батальон был в составе войск Добровольческой армии, а другие оставались на Северном Кавказе.

Во 2-м Осетинском пешем батальоне были подполковник Дмитрий Зембатов, поручик Кальцико Фриев, прапорщик Петр Гиоев.

В 3-м Осетинском пешем батальоне служили: полковник Александр Акоев, полковник Илья Джанаев, капитан Константин Дзгоев, поручик Тасолтан Адырхаев, подпоручик Федор Дигуров, подпоручик Георгий Атаев, поручик Алексей Дзахсоров, корнет Виктор Гулунов.

Кроме этого, в составе Вооруженных сил на Юге России были сформированы Осетинский (Кубанский) дивизион (78 сабель), Осетинский конный дивизион (46 сабель и 1 пулемет) и Осетинская конная сотня (68 сабель и 1 пулемет) в составе Закаспийской дивизии.

Когда в конце 1919 года белые отступали, то из остатков полков Осетинской дивизии был сформирован Осетинский конный дивизион. В апреле 1920 года в Крыму Осетинский дивизион вошел в состав 1-го Туземного конного (с августа - пешего) полка.

После занятия Терской области частями Добровольческой армии на территории бывшего Владикавказского округа было образовано национальное осетинское управление. Правителем Осетии был назначен генерал Яков Хабаев. Его резиденция располагалась во Владикавказе на углу улиц Лекарской (ныне Гостиева) и Грозненской (ныне Куйбышева). При нем было сформировано правительство и территориальные органы управления. В этих структурах многие должности заняли офицеры-осетины. Комендантом управления Правителя Осетии стал полковник Арчегов, здесь же служили полковники Георгий Кочисов, Федор Такоев, Иван Гулуев, капитан Василий Саламов, капитан Батырбек Туганов, штабс-капитан Ислам Бицуев, подпоручик Евгений Дзуцев, подпоручик Владимир Борадзев и др.

Кроме этого, некоторое время существовали различные отряды, названные по имени их командиров. Это отряды полковников Угалыка Цаликова, Икаева, Сафон-ка Урумова, Голиева, корнета Александра (Сосланбека) Бигаева, ротмистра Николая Цаллагова и др.

Нельзя не упомянуть и прославленного генерала Дмитрия Абациева, который был

почетным представителем горских племен при командующем войсками Северного Кавказа, представителя осетинского народа при Войсковом атамане ТКВ полковника Николая Бигаева, состоящего в резерве чинов штаба войск Терско-Дагестанского края генерала Созрыко Хоранова.

Говоря про осетин-казаков, то, так как их было слишком много, назовем лишь тех, кто командовал полками и выше, или занимал высокие посты. Это генералы Владимир и Константин Агоевы, генерал Георгий Татонов и полковник Григорий Татонов, генерал Василий Бегиев, генерал Иван Хамилонов, полковник Георгий Хутиев, полковники Александр и Гавриил Цугулиевы, полковник Петр Занкисов, полковники Павел, Георгий и Сафрон Кибировы, полковник Константин Лотиев и другие.

Отдельно можно остановиться на Лазаре Бичерахове. Партизанский отряд войскового старшины Лазаря Бичерахова, состоявший из кубанских и терских казаков, входил в состав русских войск в Персии (Кавказский конный корпус Кавказского фронта). В июле 1918 года отряд через порт Энзели морем прибыл в г. Баку и вошел в состав войск, оборонявших город от турецкой армии.

После свержения Бакинской коммуны (31 июля 1918 г.) и перехода власти к Центральному комитету Каспийской военной флотилии ("Диктатура Центрокаспия") Бичерахов был назначен командующим войсками (приказ по отряду N3 от 4 августа 1918 г.). После занятия Баку турецкими войсками (14 сентября 1918 г.) отряд отступил в район гг. Петровск-Порт (ныне Махачкала) и Дербент, но после поражения турецкой армии и окончания Первой мировой войны вместе с английскими войсками в ноябре 1918 г. возвратился в Баку.

Бичерахов возглавил войска, действующие в Прикаспийском крае (Кавказскую армию и флот), и признал власть временного Всероссийского правительства. Приказом Верховного главнокомандующего N37 от 16 ноября 1918 г. ему было присвоено звание генерал-майора. Были сформированы управления военно-судное и главного начальника снабжений Кавказской армии, штабы полевых войск армии и русских войск в Мугани, началось формирование 1 и 2 Кавказских и образцовой стрелковых бригад, управления воинского начальника г. Баку.

После занятия Терской области частями Добровольческой армии, в начале 1919 года, отряд Бичерахова был эвакуирован в г. Батум, где в апреле 1919 года был расформирован. Личный состав и имущество отряда были переданы на пополнение вооруженных сил Юга России. В отряде Бичерахова в основном были терские казаки, из них осетины - хорунжие: Василий Кукиев, Яков Гацунаев, Темур Савлаев, Роман Сагутонов, сотники: Петр Гогосов, Павел Сабеев, Михаил Сеоев, подъесаул Константин Латиев, ротмистр Даниил Сеоев и др. Здесь стоит отметить, что Лазарь Бичерахов щедро раздавал своим людям чины и награды (в том числе и георгиевские), но все эти приказы не были признаны генералом Деникиным.

Участвуя в Белом движении, осетины воевали не только в терских и осетинских частях, но и в других соединениях Вооруженных сил Юга России. В первую очередь это кубанские и донские казачьи части, возрожденные полки старой армии, а также Корниловские, Марковские, Дроздовские, Алексеевские части и др. Здесь можно назвать генерала Валентина Хоранова (командир Кубанского корпуса), генерала Казбулата Есиева (командир Ейского гарнизона), полковника Кирилла Акоева, полковника Андрея Колиева, ротмистра Александра Цогоева (12-й уланский полк), корнета Даурова (2-й конный полк), полковника Иосифа Аликова, корнета Басиева (Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии), корнета Дзахсорова (лейб-гвардий Кирасирского Его Величества полка), есаула Илью Борукаева (командира волчьей сотни генерала Шкуро), ротмистра Ивана Жускаева (Корниловского полка), штабс-ротмистра Николая Зангиева (Донская армия), корнета Федора Кадзова, полковника Кадиева (Чеченского конного полка), полковника Георгия Канукова, полковника Бориса Кусова, корнета Виктора и поручика Георгия Танутровых, ротмистра Георгия Туаева, полковника Хакима Туманова (Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии), корнета Александра Худалова, ротмистра Константина Тускаева (Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии), подполковника Павла Тогузова, ротмистра Тимофея Хестанова, капитана Бориса Джануева, есаула Давида Двалиева (2-й Сводно-Гвардейский Царскосельский полк) и многих, многих других.

Говоря о потерях, которые понес осетинский народ (в первую очередь в офицерском составе), то условно их можно разделить на четыре группы. К первой группе относятся погибшие и умершие во время Гражданской войны. В отличие от бытующего мнения, что осетины потеряли большинство своих офицеров во время Первой мировой войны, заметим, что это далеко не так. С конца 1917 г. до эвакуации из Крыма урон осетин в офицерском составе намного превысил всех погибших осетинских офицеров, начиная со службы их в Русской армии.

Ко второй группе относятся уехавшие в эмиграцию. Хотя они остались живы, для Осетии это безвозвратная потеря. До сих пор осетинская белоэмиграция остается белым пятном в осетинской истории. Единственного белогвардейца, которого у нас официального признали (не считая Гаппо Баева), это Гайто Газданов.

В третью группу попали те, кого сразу же расстреляли после занятия Осетии частями Красной армии и установлении здесь советской власти. Это были те, кто остался на родной земле, несмотря на опасность ареста и расстрела (что в большинстве своем и случилось). Многие, не желая покидать родину и опасаясь красных, скрывались в отдаленных аулах или прятались в лесах. Так, Федор Такоев сдался лишь 29 ноября 1920 года (скрываясь с марта).

Четвертая группа - это те, кто избежал смерти в 1920-21 годах, но карающего меча советской власти все же не миновал. Всех бывших белых офицеров все равно расстреливали. Наиболее сильно репрессии по ним прошлись в 1927-1931 годах и в 1937-1938 годах. Например, генерал Афако Фидаров расстрелян 31 декабря 1929 года, полковник Сергей Сабеев - 27 января 1931 года, полковник Георгий Кочисов - 25 августа 1937 года, полковник Александр Цугулиев - 7 декабря 1937 года.

Кто жизнь за Отчизну положит,

Мы славу тому пропоем,

А подвиг героя поможет

Батальон наш украсить крестом.

Это строки из песни 1-го Осетинского стрелкового полка, написанные в 1919 году. Увы, славу героям никто не пропел, ныне в чести совсем иные герои. Количество памятников Сталину и улиц его имени скоро превысит численность осетин - георгиевских кавалеров. Таковы беспамятные потомки славных героев. А может, это и к лучшему. Не к чему одной рукой ставить памятник Сталину, а другой - генералу, расстрелянному при сталинской власти. Это не историческая справедливость, а историческое неуважение.

Владимир Путин поздравил Линду Кумаритову с 8 марта

Общество

Бынаты хицауы æхсæв

Победа российской дипломатии

В мире

Владимир Путин поздравил Линду Кумаритову с 8 марта

Гергиеву закрыт путь на западные площадки? Считайте, что это наши санкции в отношении Запада – Меняйло

Диаспоры

Предложили присвоить звание Героя России Лазарю Дзотову

Публикации

Вручение государственных наград

Фотогалерея

Осетия и Россия: мы вместе!

Никто не забыт, ничто не забыто!

С Крещением Господним!

Видео

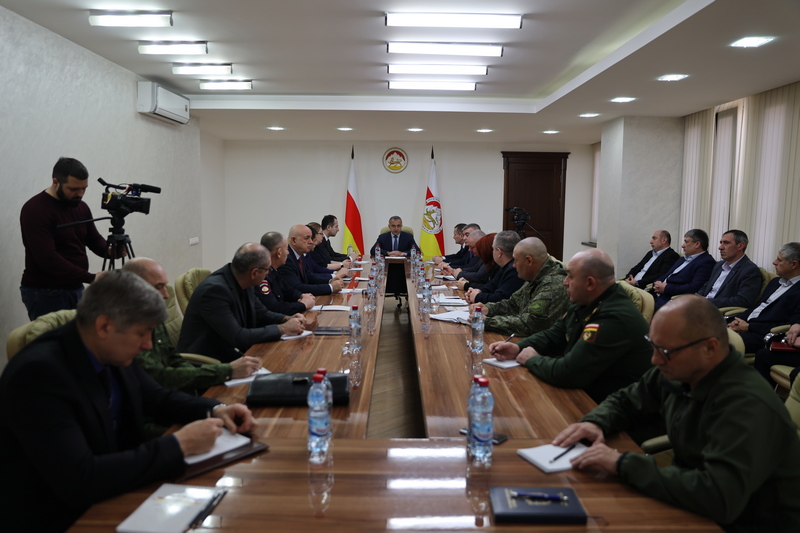

Заседание Совета безопасности

Новогоднее обращение к народу Республики Южная Осетия

Итоговая пресс-конференция Президента Анатолия Бибилова

Инфографика

Великая Отечественная война

В районах Южной Осетии: Объекты строительства в рамках реализации инвестпрограммы на 2019-2020гг.

Осетины на полях Первой мировой войны

28 июля человечество отметитло 105-летие начала Первой мировой войны. В 1914 году в этот день Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Отсюда и идет начало отсчета одной из самых кровопролитных войн, которой предшествовали события, ставшие поводом для объявления военных действий.

28 июня 1914 года Гаврило Принцип, девятнадцатилетний боснийский серб, студент, член националистической сербской террористической организации Млада Босна, убивает приехавшего в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек. Это сараевское убийство австрийские и германские правящие круги решили использовать как предлог для развязывания европейской войны. 5 июля Германия обещает поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией.

23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца Фердинанда, объявляет ей ультиматум, в котором требует от правительства страны выполнить заведомо невыполнимые условия, в том числе: произвести чистки госаппарата и армии от офицеров и чиновников, замеченных в антиавстрийской пропаганде; арестовать подозреваемых в содействии терроризму; разрешить полиции Австро-Венгрии проводить на сербской территории следствия и наказания виновных в антиавстрийских действиях. На ответ было дано всего 48 часов.

В тот же день Сербия начинает мобилизацию, однако соглашается на все требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. Германия настойчиво подталкивает Австро-Венгрию к объявлению войны Сербии. 25 июля Германия начинает скрытую мобилизацию: не объявляя её официально, на призывные пункты стали рассылать повестки резервистам.

28 июля Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Австро-венгерская тяжёлая артиллерия начинает обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекают сербскую границу. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. Параллельно во французской армии прекращаются отпуска.

1 августа 1914 года Германия объявила войну России, в тот же день немцы без всякого объявления войны вторглись в Люксембург. Прозвучали первые залпы Первой мировой войны, продолжавшейся до 11 ноября 1919 года. В нее были вовлечены 34 из 59 государств мира, с населением около полутора миллиарда человек, или 67% населения земли. Общее число мобилизованных достигало 73,5 млн. человек. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Страны-участницы потеряли более 10 млн. человек убитыми солдат, около 12 млн. убитыми мирных жителей, около 55 млн. были ранены.

Надо ли говорить, что южные осетины приняли активное участие в этой войне. Приказом от 29 июля 1914 года была объявлена частичная мобилизация на Кавказе, а 30 июля 1914 г. был отдан приказ о всеобщей мобилизации по России.

В первые же месяцы войны была сформирована Осетинская пешая бригада в количестве 11 393 человек. Осетинский конный дивизион был переформирован в 6-сотенный полк. Осетины были призваны в Кавказскую кавалерийскую дивизию. Военные действия протекали на Западно-Европейском, Балканском, Палестино-Сирийском, Месопотамском и Кавказском фронтах. Кавказская кавалерийская дивизия, осетинская пешая бригада и осетинский конный полк были посланы на Юго-Западный фронт, а казачьи полки, в которых служило много осетин на Кавказский.

Следует отметить, что в них было много кадровых офицеров-осетин. Многие из них командовали крупными соединениями русской армии. Среди них генерал Д.К.Абациев, генерал-майоры С.Ф. Бабиев, И.Г, Тебиев и другие.

В советское время существовало множество различных орденов и медалей, но самой престижной наградой всегда считалась Золотая Звезда Героя Советского союза. Аналогичная ситуация была и в императорской России, где в общей массе наград выделялся скромный белый крестик – орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Если проводить параллели, то кавалера ордена св. Георгия 4-й степени можно сравнить с Героем Советского Союза, те, кто получил еще и 3-ю степень – дважды Герой Советского Союза и т.д. Знаем ли мы, сколько осетин стали Героями Советского Союза, а сколько стало кавалерами ордена св. Георгия?

Как выяснилось, из числа осетин первым кавалером ордена св. Георгия 4-й ст. стал войсковой старшина Николай Гокинаев. Свою высокую награду он получил 26 ноября 1853 года, за отличия в Кавказской войне. Н.С. Гокинаев был одним из первых офицеров из числа осетин-казаков. Это он в 1843 году командовал сотней Горского полка, которая под Моздоком остановила отряд имама Шамиля.

Следующим отличился штабс-капитан 1-й батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады Инус Дударов. В ходе очередной русско-турецкой войны, в сражении 24 июля 1854 года у с. Кюрюк-Дара, он, приняв командование 1-м дивизионом, отважно и грамотно отбил наступление трех вражеских батальонов, а затем, выдвинувшись вперед меткой стрельбой, заставил замолчать и сняться с позиции неприятельскую батарею.

В этой же войне отличился подполковник Петр Николаевич Гайтов. Офицер Кавказского линейного казачьего войска, он воевал на Дунайском театре военных действий. Георгиевский орден он получил 26 ноября 1856 года.

26 ноября 1860 года, за отличия в Кавказской войне орден св. Георгия 4-й степени получил известный генерал Мусса Кундухов.

Двое осетин-офицеров особо отличились в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Штабс-капитан 155-го пехотного Кубанского полка Александр Бегиев, командуя ротой при штурме Деве-Бойну, выбил неприятеля из траншей и первым взбежал на эту высоту и захватил одно орудие. За этот подвиг он был награжден 18 апреля 1878 года.

11 июня 1877 года Георгиевский орден получил майор 16-го драгунского Нижегородского полка Инал Кусов. 2 октября 1877 года, командуя 4-м эскадроном, он отразил атаки турок, шедших на помощь своим частям, а на следующий день при атаке Визинкевских укреплений первым вскочил в укрепление, при этом получив ранение.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. особо отличился и стал Георгиевским кавалером есаул Терско-Кубанского казачьего полка Эльмурза Мистулов, будущий генерал и герой Белого Движения.

Таким образом, к 1914 году орденом св. Георгия 4-й ст. были награждены лишь семь осетин. Все остальные награждения пришлись на Первую мировую войну.

Первым, 18 ноября 1914 года, удостоился этой высокой награды сотник 1-го Волгского полка Терского казачьего войска Константин Агоев, будущий генерал Белого движения и атаман Терского казачьего войска за рубежом. Награжден он был за атаку на перевале Ужок в Карпатах, когда лично захватил один пулемет.

3 января 1915 года георгиевский орден получил штабс-ротмистр 5-го драгунского Каргапольского полка Александр Гутиев. Следующим был отмечен штабс-капитан 199-го пехотного Кронштадского полка Александр Бетанов. 18 мая 1915 он был награжден за то, что в ночь с 15 на 16 декабря 1914 года во время ночной атаки у деревни Гумин, командуя ротой повел ее в атаку под сильным огнем и, дойдя до вражеских окопов, штыковым ударом выбил противника, захватив один пулемет, при этом получил тяжелое ранение и скончался.

18 июля 1915 года орден св. Георгия 4-й ст. получили офицеры 21-й пехотной дивизии: подполковник 21-й артиллерийской бригады Заурбек Елоев и капитан 84-го пехотного Ширванского полка Федор Такоев. Уроженец с. Эльхотово Заурбек Елоев в бою 7 ноября 1914 года у деревни Льго-Мурована, находясь под огнем противника, искусно управлял огнем своих орудий, чем помог пехоте удержать позиции, а 10 ноября, когда неприятельская пехота пошла в атаку, метким огнем отвлек вражескую артиллерию на себя, что помогло в свою очередь нашей пехоте отразить наступление. В этом же бою капитан Федор Такоев, командуя двумя ротами, встретил контратаку превосходящего силами противника, отбросил его и, заняв его окопы, захватил два пулемета, двух офицеров и более ста нижних чина.

3 ноября 1915 года георгиевским орденом был награжден молодой офицер прапорщик 246-го пехотного Бахчисарайского полка Владимир Дзантиев-Гучмазов. В этом же месяце, 20 ноября, Георгиевским кавалером стал полковник 47-го Сибирского стрелкового полка Касбулат Есиев, сын известного героя русско-турецкой войны подполковника Асламурзы Есиева. В ночь с 6 на 7 марта 1915 года, командуя батальоном, полковник Касбулат Есиев, в атаке сильно укрепленной позиции, лично повел батальон в атаку и овладел селением Рона, взяв в плен 17 офицеров и 360 нижних чина. 11 декабря 1915 года Георгиевским кавалером стал (посмертно) еще один офицер сибирских частей – капитан 9-го Сибирского стрелкового полка Николай Алдатов.

1916 год принес новые награды. 17 января орденом св. Георгия 4-й ст. посмертно был награжден подполковник 77-го пехотного Тенгинского полка Владимир Кониев, а 6 марта эту же награду получил его брат, капитан 155-го пехотного Кубанского полка Александр Кониев.

15 января 1917 года был награжден штабс-ротмистр Дагестанского конного полка Константин Абациев, брат известного генерала. 26 января 1917 года орденом св. Георгия 4-й ст. получил подъесаул 2-го Горско-Моздокского полка Гавриил Цугулиев за то, что 3 мая 1915 года в бою у селения Садзавка в чине сотника, командуя 4-й сотней, получил приказ спешенной сотней отбить угрожающее нашей артиллерии наступление противника. Собрав по своему почину около 300 нижних чинов отступающей русской пехоты, под сильным огнем быстро перешел в наступление. Бросившись в атаку, опрокинул противника и принудил его к отступлению, перешедшему в бегство. Преследуя противника, дал возможность русской пехоте занять прежние позиции.

На этом награждения времен императорской России заканчиваются, наступило время Временного правительства. 4 марта 1917 года приказом по армии и флоту орден св. Георгия 4-й степени получил поручик 43-го пехотного Охотского полка Харитон Абаев. 5 мая был награжден подполковник 117-й артиллерийской бригады Николай Датиев.

16 июня 1917 года кавалером георгиевского ордена стал ветеран нескольких войн, временно командующий 1-й Терской казачьей дивизии генерал-майор Созрыко Хоранов. В это же время этот орден получили штабс-капитан 197-го пехотного Лесного полка Николай Атаев и корнет Текинского конного полка Гена Мистулов.

Примечательно, что последним осетином, кавалером ордена св. Георгия 4-й ст. стал подпрапорщик Осетинского конного полка Константин Сокаев. Всю войну он с отличием воевал в своем полку, стал полным кавалером солдатского Георгиевского креста, был произведен в подпрапорщики и 22 декабря 1917 года получил Георгиевский орден.

Таким образом, получается, что за время Первой мировой войны кавалерами ордена св. Георгия 4-й степени стали 30 осетин. А за все время присуждения этой награды – 37 человек. Кстати, цифра почти аналогичная Героям Советского Союза.

На первый взгляд количество георгиевских кавалеров за Первую мировую войну слишком мало, но необходимо учитывать два фактора. Во-первых – сколько всего в армии было осетин, а во-вторых – где они служили. К лету 1914 года в Русской армии служило примерно 500 офицеров-осетин. За время войны это число существенно увеличилось, но награждены были в основном кадровые офицеры. Кроме этого много осетин служило в конных частях, а в этой войне основную тяжесть сражений несли пехотные и артиллерийские части, соответственно и награждений там было больше.

Около 70% осетин находились на Юго-Западном и Кавказском фронтах. В их числе и выходцы из Южной Осетии. Многие из южных осетин отличились в сражениях, получили ордена, медали, Георгиевские кресты.

Участниками первой мировой войны были Владимир Джагаев, Александр Гаглоев, Ясон Пухаев, Кизо Тедеев, Саго Сланов, Гебел Дзугаев, Григорий Джагаев, Михаил Гаглоев, Георгий Мамиев, Василий Санакоев, Дианоз Бекоев, Роман Санакоев, Владимир Дзуцев и многие другие.

Заслуживают внимания подвиги Матвея (Мате) Ивановича Санакоева из пос. Дзау. Он родился в 1886 г., а в 1907 г. был призван в армию. Служил в гренадерском полку в Москве. Затем был направлен в военное училище, после окончания которого был произведен в прапорщики. В 1914 году был направлен на Юго-Западный фронт. Стал полным кавалером Георгиевского креста, награжден орденом св. Анны II и III степеней, св. Станислава II и III степеней, св. Владимира IV степени и офицерским Георгиевским оружием. В 1916 году Матвей получил чин капитана.

Доментий Зурабович Хугаев родился в 1880 году в селе Часавал. Он участник русско-японской войны 1904-1905 гг. Был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Участвовал в первой мировой войне на Юго-Западном фронте, награжден Георгиевским крестом 1, 2 и 3-й степеней. За храбрость получил четыре медали, чин унтер-офицера, был полным Георгиевским кавалером.

Участником войны был и Павел Караманович Танделов. Он родился в 1891 году в селе Теделет. В 1913 году был призван в армию и служил в 31-ой артбригаде, дислоцированной в Киевском военном округе. Принял участие в Галцийской битве (Брусиловский прорыв), одном из крупнейших сражений Первой мировой войны между русским и австро-венгерским войском. За личную храбрость он награжден Георгиевским крестом 4-й степени, медалью.

Исак Харебов находился в армии с 1914 по 1917 гг. Окончил училище, получил чин прапорщика. В 1915 году были организованы школы прапорщиков с четырехмесячным сроком обучения в Тифлисе, Душети, Телави, Гори, Владикавказе. Многие из южных осетин окончили эти школы и были направлены в действующую армию. Среди них Василий Короев, Алексей Чочиев, Леонтий Цховребов, Николай Дзасохов, Александр Дзудцев, Андрей Джиоев, Степан Джиоев, Александр Джиоев, Леван Санакоев, Федор Багаев, Ираклий Битиев, Владимир Дзугаев, Василий Хасиев и др.

Русское военное командование неоднократно убеждалось в отличной боевой подготовке осетин, дисциплине и умении обращаться с оружием, успешно сражаться в конном и пешем строю, знании и привычке к действиям в горной местности. Все эти качества осетин обуславливались политической обстановкой, социально-экономическими факторами, беспрерывными войнами, способствовавшими индивидуальному военному воспитанию горцев.

Как известно, Россия не вышла из Первой мировой войны 1914-1918 гг. победительницей, поэтому по заключенному Брестскому миру от России отторгались немалые территории на Западе, Юго-Западе и в Закавказье. Но в Закавказье была воинская часть, провоевавшая Первую мировую войну 1914-1918 гг. до победного конца. Это боевой отряд генерал-майора Лазаря Федоровича Бичерахова, оборонявший Закавказье и Кавказ от германцев и турок в 1918 г. когда в России уже полыхала Гражданская война.

Надо отметить, что большая часть южных осетин, участвовавших в Первой мировой войне впоследствии стали активными участниками и революционного движения в Южной Осетии. Они использовали свой богатый фронтовой опыт в организации военного сопротивления грузинским меньшевистским войскам, вторгавшимся на юг Осетии с 1918 по 1920 гг. Между тем, тема участия именно южных осетин в Первой мировой войне малоизучена и нуждается в более детальном исследовании.

О знаменитом отряде осетина Бичерахова, казаках-осетинах, проявивших себя в годы Первой мировой войны, и похороненных в Европе и США, рассказал приехавший в Южную Осетию краснодарский историк Егор Брацун.

ЦХИНВАЛ, 1 ноя — Sputnik, Мария Котаева. Имена многих осетин, храбро воевавших во время Первой мировой войны в рядах Терского казачьего войска, сегодня несправедливо забыты в Осетии, рассказал историк из Краснодара Егор Брацун.

Историк провел во вторник лекцию в Юго-Осетинском научно-исследовательском институте, рассказав в числе других о судьбе полного Георгиевского кавалера Тимофея Джамалова (Гогкинати). Это имя сегодня в Осетии почти не известно. По словам историка, все знают имя генерала Иссы Плиева, воевавшего с фашисткой Германией, но "имена тех, кто делал историю в годы Первой мировой войны, порой несправедливо забыты или вычеркнуты из памяти".

"О подвигах Джамалова, офицера Терского казачьего войска, сотника Цугуниева, генерала Константина Агоева, генерала Альмурза Мистулова не знают даже историки Осетии и Терского казачьего войска. А между тем они — мужественные защитники Отечества, отличившиеся в годы Первой мировой войны. В боях показали верность присяге, отчаянную храбрость, воинский талант и мастерство кавалеристов. Среди отважных осетин-казаков Джамалов был первым, кто заслужил высочайшую награду тех лет — полный бант высшей солдатской награды, Георгиевский крест всех четырех степеней", — рассказал Брацун.

Во время лекции на стену зала, где проходила лекция, проецировались фотографии осетинских воинов тех лет.

Историк рассказал об осетинской сотне партизанского отряда Лазаря Бичерахова, в котором в том числе состоял и Джамалов. По словам исследователя, отряд Бичерахова в основном состоял из выходцев с юга Осетии.

По его словам, отряд Бичерахова, оборонявший Закавказье и Кавказ от немецких и турецких войск, со славой провоевал до 1918 года, когда в России уже полыхала гражданская война.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

100 лет со дня начала Первой мировой войны . Презентация

С чего же вдруг ей взяться .

Альфред фон Шли́ффен начальник германского Генерального штаба с 1891 по 1905 год. Получил широкую известность благодаря разработанному им к 1905 году плану Шлиффена по разгрому Третьей французской республики и Российской империи.

Первая мировая война явилась катализатором индустриального развития. За годы войны было произведено 28 млн. винтовок, около 1 млн. пулеметов, 150 тыс. орудий, 9200 танков, тысячи самолетов, создан подводный флот (только в Германии за эти годы было построено более 450 подводных лодок). Военная направленность индустриального прогресса стала очевидной, следующим шагом явилось создание техники и технологий для массового уничтожения людей. Впрочем, уже в годы Первой мировой войны были произведены чудовищные опыты, впервые, немцами в 1915 году в Бельгии под городом Ипр применено химическое оружие. Не выдержала испытаний мировой войны и российская монархия. Объявление войны вызвало панику среди промышленных кругов России. На заводы посыпалась масса заказов, с которыми они не справлялись, большая часть военной продукции вырабатывалась на государственных военных заводах. Казенная промышленность с отсталым техническим оборудованием, не смогла удовлетворить запросы фронта. Многое из того, что имелось на вооружении других армий, русская военная промышленность вообще не выпускала. Многие предприятия, не имевшие отношения к войне, стали получать военные заказы. В результате сократили или совсем приостановили выпуск мирной продукции. Так Россия была отброшена еще на десятилетие назад в развитии. Два года войны поставили Россию перед национальным кризисом. Война дала очередной повод для размышления об экономическом положении России. Выявила все слабые политические стороны государства, Россия хотя и не добилась больших результатов, но уверенно заявила о своих правах на мировой арене. И последнее – тяготы войны подтолкнули народ к коренному изменению политической жизни, произошла буржуазно-демократическая революция.

На сегодня выяснилось, что 90 человек Осетинского конного полка награждены Георгиевскими крестами разных степеней. Это число еще не окончательное, но и это немало. Необходимо понимать, что в начале войны был лишь дивизион, насчитывавший немногим более 200 человек, затем подразделение покидало фронт, переформировывалось и участвовало в боях непостоянно.

Необходимо не только выявлять георгиевских кавалеров, но и выяснять судьбу тех, кем мы по праву должны гордиться. К сожалению, вместо почета и уважения их ждал печальный удел. Кто-то погиб в огне гражданской войны, кто-то эмигрировал, а те, что признали новую власть, сгинули в годы репрессий.

Что же известно о полных георгиевских кавалерах?

Казак станицы Пришибской хорунжий Яков Кошуба убит солдатами на станции Котляревской 27 декабря 1917 г.

Уроженец села Батакоюрт Афанасий Георгиевич (Егорович) Аликов работал турбинщиком 1-го крахмального завода г. Орджоникидзе. Был арестован и 14 декабря 1931 г. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ приговорен к ссылке на 3 года на Урал.

Тогда же были отправлены в ссылку Константин Сокаев и Виссарион Хадиков.

О других георгиевских кавалерах известно следующее.

Уроженец с. Кадгарон Елбыздыко Бициович Черджиев 11 октября 1937 г. тройкой НКВД СОАССР приговорен к расстрелу.

Житель с. Эльхотово Исаак Иванович Сугаров 26 сентября 1937 г. тройкой НКВД СОАССР приговорен к 10 годам ИТЛ.

Автор: Кандидат исторических наук, заведующий канцелярией Владикавказской епархии Феликс КИРЕЕВ

Читайте также: