Назовите характерные признаки земноводных кратко

Обновлено: 28.06.2024

1. Могут жить как в воде, так и на суше

2. Кожа не покрыта чешуёй, слабо защищает от высыхания

3.Яйца откладывают в воде или во влажные места

4. Молодые особи подвергаются трансформации

5. Не имеют собственной температуры тела, а значит зависит от температуры окружающей среды

Как написать хороший ответ? Как написать хороший ответ?

- Написать правильный и достоверный ответ;

- Отвечать подробно и ясно, чтобы ответ принес наибольшую пользу;

- Писать грамотно, поскольку ответы без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок лучше воспринимаются.

Мореплаватель — имя существительное, употребляется в мужском роде. К нему может быть несколько синонимов.

1. Моряк. Старый моряк смотрел вдаль, думая о предстоящем опасном путешествии;

2. Аргонавт. На аргонавте были старые потертые штаны, а его рубашка пропиталась запахом моря и соли;

3. Мореход. Опытный мореход знал, что на этом месте погибло уже много кораблей, ведь под водой скрывались острые скалы;

4. Морской волк. Старый морской волк был рад, ведь ему предстояло отчалить в долгое плавание.

of your page -->

ГДЗ Биология 7 класс Пасечник Суматохин Калинова

1. Каких животных называют холоднокровными?

2. Как передвигается лягушка на суше и в воде?

1. Холоднокровными являются животные, у которых температура тела определяется температурой окружающей их среды. Они не могут поддерживать свою собственную внутреннюю температуру тела.

2. В воде лягушки передвигаются с помощью мощных толчков задними лапами с плавательными перепонками. На суше она, с помощью задних конечностей, передвигается прыжками и приземляется на передние конечности.

1. Назовите характерные признаки земноводных.

2. Какие способы дыхания используют земноводные?

3. В чем основные отличия земноводных от рыб?

4. Каково значение земноводных в природе и жизни человека?

1. Признаки: Температура тела зависит от температуры окружающей среды, обитают на суше и в воде, имеют два круга кровообращения, дыхание легочное и кожное, сердце 3-ёх камерное, кожа влажна и покрыта слизью, развитие метаморфозом(перевод из одной формы развития в другую с приобретением нового внешнего вида и функций).

2. Дыхание происходит с помощью лёгких и влажной кожи. Благодаря кожному дыханию возможно долгое нахождение под водой.

3. Наличие конечностей и возможность выхода на сушу у земноводных, а так же легочное дыхание и другое строение покровов.

4. Они являются естественными регуляторами численности беспозвоночных и сами служат объектом питания для хищников. Земноводные регулируют численность вредителей культурных растений. Могут питаться кровососущими насекомыми, которые могут быть переносчиками всяких паразитов.

Докажите, что слизь, покрывающая тело лягушки, служит приспособлением как к водному, так и к наземному образу жизни.

В воде слизь уменьшает трение, тем самым более удобно передвижение в водной среде. Кожное дыхание имеет большее значение, чем легочное и слизь способствует лучшему газообмену в воздушной среде. На суше слизь сохраняет воду в организме лягушке и не даёт ей быстро засохнуть. С её помощью легче пропускается вода внутрь, чем наружу.

Земноводные животные или амфибии принадлежат к классу позвоночных животных, которые обладают рядом индивидуально-отличительных признаков.

Какие животные относятся к земноводным?

В этот класс животных входят саламандры, тритоны, червяги, лягушки. Если рассматривать земноводных в эволюционном ключе, то они являются переходной формой животных. Среди хордовых именно земноводные смогли заселить наземную и воздушную среды в числе первых. В связи с таким образом жизни они приобрели определенные ароморфозы: легочное дыхание, второй круг кровообращения и др.

В сравнении с другими хордовыми эта группа земноводных животных отличается довольно примитивным строением. В связи с этим она занимает промежуточное положение: между наземными и водными обитателями нашей планеты.

Тем не менее основной цикл развития этих животных связан с водной средой, особенно если речь идет о размножении.

Можно выделить некоторые черты, присущие кожным покровам этих животных:

- тонкость и прозрачность;

- проницаемость для газов и жидкостей;

- многослойный эпидермис;

- множество желез.

Голова, туловище, хвост и пятипалые конечности составляют тело амфибий. Голова присоединена к туловищу и отличается подвижностью. Также амфибии отличаются наличием осевого скелета, а также скелета головы и конечностей.

Позвоночник животных состоит из 4 отделов:

- Шейного. Здесь всего один позвонок, так что со стороны может показаться, что у амфибий нет шеи.

- Туловищного.

- Крестцового.

- Хвостового.

У скелета амфибий тоже есть определенные особенности. Шейный позвонок и затылочный отдел черепа соединены, за счет чего голова и приобретает подвижность. Туловищные позвонки имеют соединение с ребрами. Исключение — бесхвостые амфибии.

Если говорить о мышечной системе, то она представлена мускулатурой конечностей и туловища, которая сегментирована. Определенная сгруппированность мышц амфибий позволяет им совершать рычажные движения. Отмечается высокая развитость мышц конечностей.

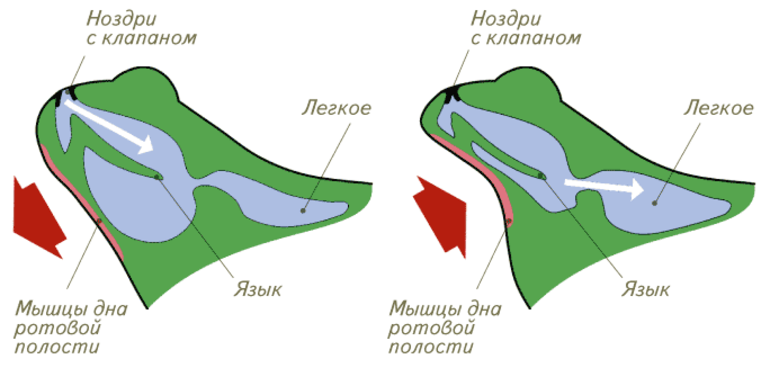

Для дыхания амфибии используют легкие. Кожа и слизистая оболочка — дополнительные органы дыхания. Головастики, которые являются целиком подводными животными, для дыхания используют жабры. Когда головастики переходят во взрослую стадию, то жабры и хвост редуцируются.

Характерные признаки амфибий

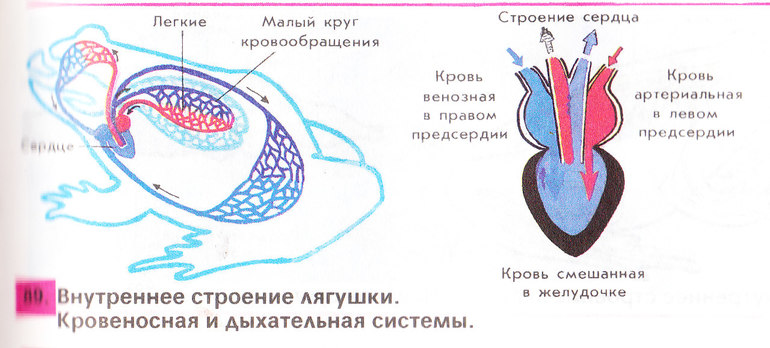

Начнем с кровеносной системы: она замкнутая, с трехкамерным сердцем, а смешение крови происходит в единственном желудочке. Окружающая среда определяет температуру тела животных. Есть два круга кровообращения: большой и малый. Второй круг возник как ароморфоз — он связан с легочным дыханием, а также необходимостью в частичном разделении газов.

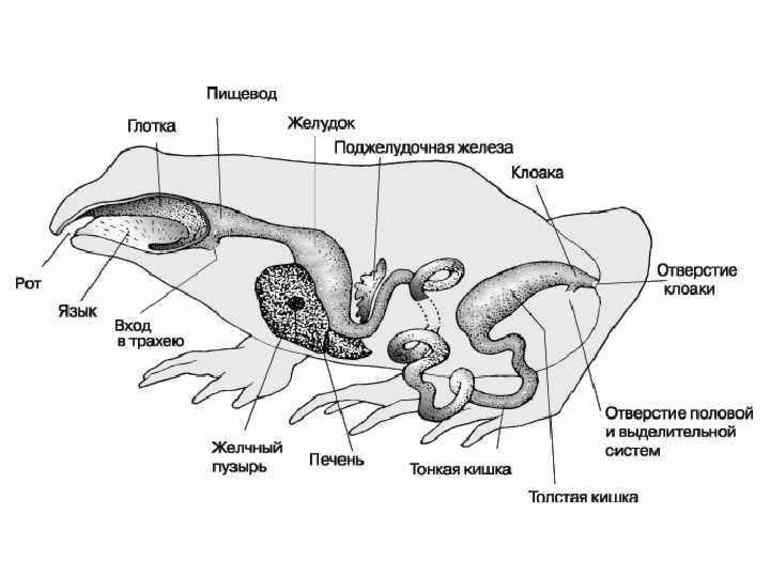

Основная пища земноводных животных — подвижная добыча. У них есть язык, расположенный на дне ротоглоточной полости. Зубы, которые есть на челюстях, выполняют только функцию удержания добычи.

В ротоглоточной полости открыты слюнные железы. Двенадцатиперстная кишка — начальный отдел кишечника. Пищеварительная система также включает печень. Отмечается переход тонкого кишечника непосредственно в прямую кишку: она формирует специальное расширение — клоаку.

Парные туловищные почки, отходящие от них мочеточники и мочевой пузырь, примыкающий к стенке клоаки образуют выделительную систему амфибий. Процесс обратного всасывания воды в туловищных почках не происходит. Выброс мочи наружу происходит из клоаки. Механизм довольно сложный, но только потому, что земноводные должны сохранять большое количество влаги. Поэтому и происходит задержка мочи в мочевом пузыре.

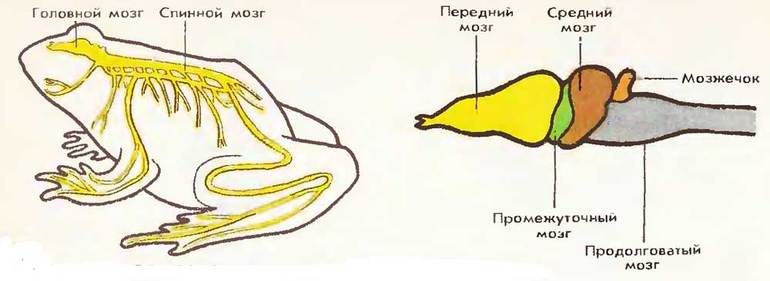

В сравнении с рыбами, у земноводных нервная система и объем головного мозга больше.

Головной мозг состоит из 5 отделов:

- Крупного переднего мозга, включающего два полушария и обонятельные доли. Развитие переднего мозга связывают с необходимостью более качественного анализа того, что происходит вокруг. Особенно это важно для тех представителей, которые обитают в наземно-воздушной среде.

- Промежуточного мозга.

- Мозжечка, который отличается средней степенью развитости.

- Продолговатого мозга. Именно он становится центром нервной, дыхательной, кровеносной и пищеварительной систем.

- Среднего мозга. Он отвечает за регуляцию тонуса скелетной мускулатуры, а также является центром зрения.

В головном мозге находится 10 пар черепно-мозговых нервов. В нервной системе тоже есть нервы — спинномозговые.

Если говорить об органах чувств, то это:

- глаза;

- органы обоняния — они выполняют свои функции исключительно в воздушной среде;

- органы слуха, которые обзаводятся средним ухом;

- органы осязания. Для этих животных таким органом является кожа;

- органы вкуса. Для земноводных характерно различие лишь горького и соленого вкусов.

Земноводные — раздельнополые животные. Почти все земноводные характеризуются наружным оплодотворением, происходящим в воде. Когда наступает период размножения, яичники наполняются яйцеклетками. Созревшие икринки выпадают в полость тела, таким образом занимая почти всю брюшную полость животного. Далее икринки попадают в яйцевод, а наружу выходят через клоаку.

Клоака представляет собой расширенную конечную часть кишки земноводных.

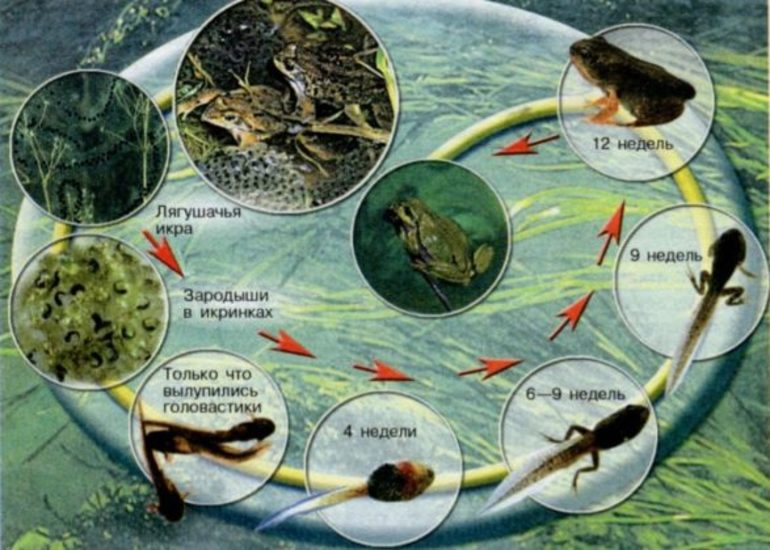

Жизненный цикл земноводных состоит из определенных стадий или периодов:

- стадия яйца или икринки;

- стадия личинки или головастика;

- метаморфозный период;

- стадия взрослой особи.

Стадии последовательно сменяются друг другом.

На стадии головастика лягушка и взрослая особь кардинально различаются. Различия лежат на физиологическом и морфологическом уровнях.

Основное место обитания земноводных — влажные места. Обычно они чередуют нахождение на суше и в воде. При этом, выделяются и чисто водные виды. Взрослая стадия земноводных представлена хищниками — они питаются мелкими животными. Растительноядных животных среди земноводных нет, так как обмен веществ у них очень медленный.

Множество земноводных являются ядовитыми. Представители отряда бесхвостых считаются самыми ядовитыми. Это лягушки-древолазы.

Земноводные, обитающие на территории России, не представляют опасности для человека. А вот тропические виды уже более опасны.

Амфибии, или земноводные, в процессе эволюции первыми появились на суше и обзавелись позвоночником. Но они по-прежнему сохраняют тесную связь с водой, проживают в ней на стадии личинок. Известные представители этого класса — тритоны и лягушки, жабы и саламандры, морских видов среди них не осталось. Животные обитают в теплых и влажных лесах, предпочитают тропические широты.

- Характеристика вида

- Опорно-двигательный аппарат

- Пищеварительный тракт

- Дыхательная система

- Кровеносные сосуды

- Нервная система

- Размножение животных

- Многообразие земноводных

Характеристика вида

Земноводных на планете немного — ученые насчитывают от трех до пяти тысяч видов. Ученые объединяют их в три отряда:

- хвостатые;

- бесхвостые;

- безногие.

Амфибии отличаются парными конечностями с пятью пальцами. Передние части тела состоят из кистей, предплечий и плечей, а задние из голеней, стоп и бедер. Взрослые животные дышат с помощью легких, но органы у них развиты недостаточно хорошо, как у высших классов позвоночных. И поэтому некоторые виды земноводных впитывают кислород через кожу.

Вслед за появлением легких в организме амфибий развился второй круг кровообращения и сердце, состоящие из трех камер. Оно не позволяет полностью разделить венозную и артериальную жидкость, поэтому органы получают смешанную кровь. Глаза оснащены не только обычными веками, но и слезными железами, которые смачивают и очищают их. У земноводных есть среднее ухо, а внутри него барабанная перепонка. Это отличает их от рыб, у которых только внутренний орган.

Кожа у животных голая, она покрыта холодной слизью и большим количеством желез. Но это не предохраняет ее от пересыхания, поэтому амфибии живут возле водоемов. Обмен веществ у них замедлен из-за смешанного кровообращения и дыхания. Личинки и головастики появляются на свет под водой, затем они проходят метаморфоз.

Следы существования первых земноводных датированы примерно 350 млн лет назад, а распространились они по планете еще через 150 млн лет.

Опорно-двигательный аппарат

Скелет земноводного состоит из меньшего количества костей, чем у рыбы, так как некоторые элементы у них срастаются вместе. Это позволяет им проживать на суше, так как опорно-двигательный аппарат у них легкий. Череп сросся с челюстными костями, подвижной осталась только нижняя кость и сохранилось много гибких хрящей.

Опорная система отличается от той, что есть у водных обитателей. Голова с позвоночником соединены подвижно, появился шейный отдел. Но лягушки могут только немного наклонять череп, во внешнем виде животного шеи незаметно.

У рыбы позвоночник состоит только из двух отделов, у амфибий их четыре:

- шейный;

- туловищный;

- крестцовый;

- хвостовой.

У бесхвостых животных эти позвонки срастаются с хребтом. Конечности у амфибий сложные, в строении кисти выделяются запястья и фаланги пяти пальцев. Для опоры скелета есть пояс конечностей. Передний состоит из лопаток, ключицы, коракоида, общей грудины. Ребра недоразвиты, пояса держатся мышцами и не крепятся к позвоночнику.

В состав заднего элемента входят подвздошные и седалищные кости, лобковые хрящи, которое срастаются с крестцовыми позвонками. Грудной клетки у амфибий нет, лучевая и локтевая кости соединяются, как и голени. Мышцы у земноводных имеют форму пластов, они делятся на отдельные мускулы. Такое строение позволяет животным плавать, прыгать, ползать и ходить.

Пищеварительный тракт

Строение пищеварительной системы похоже на то, что имеют рыбы. Но есть и некоторые отличия. Передний конек языка прирос к нижней челюсти, задний остается свободным, что позволяет ловить добычу. Есть также слюнные железы, но в жидкости нет пищеварительных ферментов. Конические зубы позволяют разрывать пищу и удерживать ее.

После рта и глотки расположен пищевод, ведущий к желудку. В нем еда переваривается частично. Первый отдел — это двенадцатиперстная кишка, куда открывается проток для жидкости из поджелудочной железы, печени и желчного пузыря. Переваривание пищи заканчивается в тонком кишечнике, из него питательные вещества поступают в кровь.

Остатки отправляются в толстый кишечник, а затем в клоаку. Она включает также элементы половой и выделительной системы. Отсюда переработанные продукты выходят из тела. Питаются взрослые амфибии насекомыми, головастики предпочитают растения и планктон.

Выделительная система состоит из почек, мочеточников и пузыря. Из первого органа жидкость поступает в каналы, затем по стенкам клоаки стекает в пузырь. Он сокращается, моча выходит наружу. Вода необходима для выделения мочевины, почечные канальцы всасывают ее для сохранения в воздушной среде.

Дыхательная система

Головастики отличаются наличием только одного кровеносного круга и небольшими жабрами. После стадии развития и превращения во взрослую особь появляются легкие, похожие на продолговатые мешки, у которых ячеистая структура тонких стенок. Дыхательная поверхность незначительная, поэтому воздух поступает и через кожные покровы.

Для вдоха и выдоха двигается дно полости рта. Воздух сначала проходит через ноздри, затем они закрываются, а потоки попадают в легкие. Выдох осуществляется через нос, ротовая полость при этом поднимается. Дополнительно сокращаются брюшные мышцы.

В крови и окружающей среде разная концентрация газов, это обуславливает их обмен в легких. Но органы недостаточно хорошо развиты. Если бы не было отверстий в коже, то амфибии просто задохнулись бы.

Кислород сначала растворяется в слизи, затем попадает в кровь. Полость носа у амфибий стала сквозной, а под водой они могут дышать только порами.

Кровеносные сосуды

Система кровообращения амфибий состоит из двух кругов. Маленький охватывает органы дыхания, большой проходит через все остальные. Сердце состоит из желудочка и двух предсердий. В правый отдел кожа и внутренние органы подают венозную кровь, в левый поступает артериальная от легких. К последнему ведет только один сосуд, который и называется легочным.

Оба предсердия сокращаются и толкают жидкость в общий желудочек, где она перемешивается. Затем она снабжает ткани, внутренние органы и головной мозг. По артериям из легких течет венозная жидкость, а голову питает практически чистая артериальная. Смесь попадает в туловище и выливается в аорту из сердечного желудочка.

На смешивании крови сказывается особое местонахождение сосудов: они выходят из сердечной камеры и заполняют самые близкие ткани. После этого жидкость дотекает до легочных артерий и кожи, где получает необходимое количество кислорода. Вторая порция идет к остальным органам тела, а третья течет к самым дальним сосудам и голове.

Нервная система

Нервная система и органы чувств амфибий практически не изменились за весь период эволюции. Но особенностью стал головной мозг: он увеличился и развился, теперь состоит из двух полушарий. А мозжечок стал меньше, так как земноводным не нужно поддерживать равновесие во время плавания.

У животных лучше развилось зрение: оно необходимо для ориентации в прозрачном воздухе. Хрусталики плоской формы позволяют им видеть дальше, чем речные обитатели. Глаза прикрывают веки и две перепонки. Одна из них не двигается, она закрывает слизистую оболочку сверху, а нижняя динамичная.

Звуковые колебания в кислороде распространяются не так сильно, как под водой. У амфибий, помимо внутреннего, появилось среднее ухо, состоящее из трубки с барабанной перепонкой. На теле оно выглядит как тонкая пленка и расположено за каждым глазом. Колебания воздуха попадают в среднее ухо с помощью слуховой косточки. Перепады давления ощущаются не так сильно благодаря соединению его с полостью рта.

Размножение животных

Половой зрелости амфибии достигают в три года после рождения, а оплодотворяется потомство наружным способом. Яйцеклетки зарождаются и развиваются в яичниках, затем они выходят в яйцеводы и покрываются там бесцветной слизью. Икра переходит в клоаку и затем появляется в окружающей среде.

Взрослые самцы вырабатывают семенную жидкость. Земноводные размножаются несколько дней. Мужская особь помещается на спине самки, занимается оплодотворением, поливает своей жидкостью икру, которую самка мечет 2−3 суток. Гроздья личинок лягушки крепят к водным растениям или откладывают на воду, где они плавают до созревания.

В жидкости икринки сильно набухают, нагреваются под солнечными лучами и быстро развиваются. За 10 дней личинки превращаются в головастиков. У них больше признаков рыб, чем амфибий. Наружные жабры позже превращаются во внутренние, вырастают задние и передние конечности. Хвост рассасывается, формируются кровеносные круги. Все размножение занимает несколько месяцев — от дня метания икры до превращения головастика в полноценную амфибию.

Многообразие земноводных

Хвостатые животные представлены амфибиями с длинным хвостом и короткими парами конечностей. У них маленькие глаза без век, а у некоторых в течение всей жизни сохраняются жабры. Представители безногих — это черви, обитающие в лесах тропиков. У них нет конечностей, а питаются они гниющими растениями. Отряд бесхвостых получил свое название из-за особенности тела: у таких земноводных есть лапы, но нет хвостов. Примеры таких амфибий — лягушки и жабы.

В список земноводных животных входит несколько интересных видов:

- тритоны;

- жабы;

- лягушки;

- саламандры;

- амбистомы;

- сирены;

- рыбозмеи;

- червяги.

Хвостатые тритоны могут жить в воде и на суше, у них развита регенерация, а выглядят они довольно мило. Лягушки живут в заболоченных местностях. Они небольшие — до 30 см в длину, покрыты слизью и всегда холодные. Тело жаб покрыто ядовитыми железами, поэтому они относятся к опасным животным. Выделяемая жидкость может вызывать раздражение и сыпь на коже. Обитают амфибии на суше возле водоемов.

У саламандр интересный внешний вид. Их характеристика: небольшое вытянутое тело, покрытое слизью, четыре конечности и тонкий хвост. Они похожи на ящериц, как и амбистомы. Это забавные амфибии; за все время существования класса их появилось более 33 видов. Земноводных часто содержат в качестве домашних животных, они поддаются тренировке и обучению, быстро привыкают к хозяину.

У сирен длинное змееподобное тело с двумя передними конечностями. Они живут в воде и вырастают до 70 см в длину.

Рыбозмеи — это безногие амфибии, которые обитают только на берегах и гибнут от попадания в водоем. Червяги похожи на обычных червяков, но они более крупные и хорошо развиты.

Небольшой класс земноводных представлен разнообразными интересными животными. У них осталось много общего с рыбами, но они развиваются и все еще продолжают эволюционировать. Некоторых амфибий можно содержать дома, они неприхотливы и ласковы.

Читайте также: