Московский концептуализм это кратко

Обновлено: 25.06.2024

Борис Гройс. Московский романтический концептуализм.

Казалось бы, все хорошо. Каждый художник делает, что хочет, выражая этим cвою индивидуальность — и прекрасно. Но этому выводу противоречили два соображения: во-первых, если раньше истина изображения состояла в сходстве, то куда она делась теперь? Если она вместе с условностью перешла в существование художника, то возникает вопрос, какое существование есть истинное существование, а этот вопрос ставит индивидуальность художника под сомнение. И второе: хотя, казалось бы, должна господствовать индивидуальность, и она действительно господствует в работах, рассмотренных синхронно, в смене направлений явно видна логика.

Из сказанного ясно, однако, что по самой своей природе концептуальное искусство должно быть совершенно прозрачным, т. е. оно должно содержать в себе новые критерии своего существования как искусства. Оно не должно подразумевать никакой непосредственности. В сознании зрителя проект такого искусства должен быть настолько ясен, чтобы он мог повторить его, как повторяют научный эксперимент: не всегда для этого бывают знания и аппаратура, но в принципе это возможно всегда. Произведение концептуального искусства должно содержать в себе и представлять зрителю эксплицитные предпосылки и принципы своего порождения и своего восприятия.

Я рассмотрю здесь творчество нескольких художников и поэтов, которых, разумеется, довольно искусственно, можно отнести к романтическим концептуалистам.

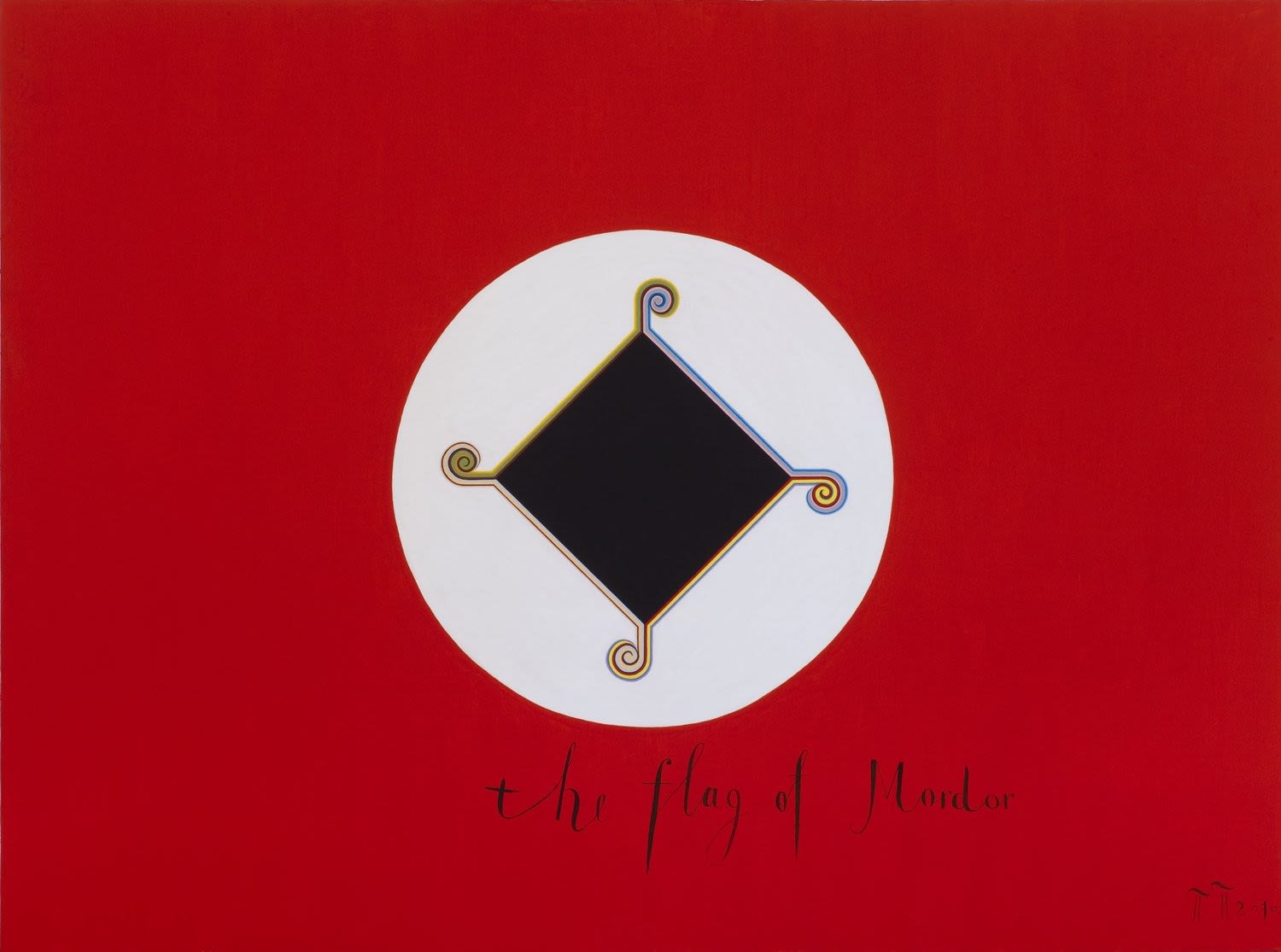

1. ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

При первом же знакомстве с текстами Л. Рубинштейна бросается в глаза их сходство с машинными алгоритмами. И далеко не только потому, что они записаны на перфокартах. Сами тексты перфомативны. Они обрушивают на читателя грозные указания и констатируют необратимые события. Есть, впрочем, и описания. Как и в настоящих рабочих алгоритмах, тексты членятся на описания и приказы. Вообще говоря, описания в алгоритмах не имеют самостоятельного значения. Никто не ждет от них ничего большего, чем получения информации для продолжения действия. И ничего большего в них не содержится. Действия доминируют над описаниями, и последовательность действий определяет их структуру. Таковы же на первый взгляд тексты-алгоритмы Л. Рубинштейна. Единство текста констатируется не единством дескрипции или единством описываемого предмета, а единством действия — невербализованного и заключенного в рабочие паузы. Такое впечатление, что от карточки к карточке что-то происходит — что-то глухо скрежещет, мигает, разворачивается и меняет окружающий мир.

Однако по мере того как чтение продолжается, начинает казаться, что с грозными приказами не все в порядке. И в попытке выяснить, что же с ними не в порядке, мы несколько замедляем процесс чтения и обращаем внимание на описание тех ситуаций, на которые эти приказы имеют цель воздействовать.

И тут становится ясно, что они и недостаточно точны, чтобы служить основой для действия машинного, и чересчур точны, чтобы служить основой для действия человеческого. То есть не то, что точны, а субтильны, рафинированны и попросту романтичны. Да, романтичны.

что строится объясняется связано порождено анализирует относится значит усугубляется и т. д.

Текст Л. Рубинштейна — это синтаксис и практика романтического, данные в их единстве. Усилие чтения и усилие письма здесь выступают как автономный труд, порождающий и организующий независимую реальность. Как осознание практики романтического эти тексты выводят вместе с тем за пределы романтического сознания. Они возвращают его к конечности его существования, к обреченности на труд и смерть, и в то же время они со всей трезвостью расставляют для него вехи тех возможностей существования, которые достижимы через язык литературы в его фактичности и не достижимы никаким иным путем.

Иван Чуйков — художник, чье внимание сосредоточено на проблеме соотношения между иллюзией и реальностью. Картина в традиционном смысле есть нечто не тождественное себе. Она являет нам зрелище чего-то иного, чем она есть сама, до такой степени отчетливо, что как бы растворяет в представленном свое предметное бытие. Это и есть свойственная картине как произведению изобразительного искусства иллюзорность. Стремление к усмотрению облика вещей всегда было связано со стремлением к их познанию через обнаружение в них тождественного и нетождественного. Однако современная наука подорвала самые корни подобного устремления.

За видным обликом вещей наука обнаружила нечто иное — атомы, пустоту, энергию и, в конце концов, математическую формулу. Само первоначальное созерцание вещей предстало как иллюзия. И притом как иллюзия, вводящая в заблуждение. Тождественное и нетождественное утратили былую связь с подобным и неподобным. Видимый мир стал обманным покрывалом Майи, накинутым то ли на пустоту, то ли на материю.

В этих условиях искусство обратилось прочь от иллюзии, видя в ней ложь. Искусство стало аналитичным. Произведение искусства обнаружило свою собственную структуру и свое материальное присутствие в мире. В центре внимания оказалось то, что отличает произведение искусства от других вещей, а не то, что делает его подобным другим вещам посредством иллюзии, т. е. внимание обратилось на конструктивную основу картины как просто присутствующей вещи. Следовало теперь выявить эту основу и представить ее наглядно, чтобы утвердить это представление как произведение искусства. Эта задача породила то, что мы называем авангардным искусством.

Но представление осталось представлением, и это означает, что искусство не утратило связи с иллюзией. Наука, открывая закон эмпирического мира, уничтожает видимое, дезинтегрирует его, утверждая затем тождественность своего результата с первоначальной формой. Опыт, стремясь обнаружить закон видимого, все более удаляется в невидимое. Но искусство не выходит за сферу представления. Картина, на которой представлена структура некоей другой предшествующей по времени написания картины, висит рядом с нею на стене галереи. Ее привилегированная позиция может быть доказана лишь исторически. Сама по себе она также судит предыдущее искусство, как и судима им. Камень, разбитый на куски и разъятый на атомы, остается тем же камнем, но картина, разрезанная на куски, либо уничтожается как произведение искусства, либо становится другой картиной. Эксперимент в искусстве не идет в глубь представления, разрушая иллюзию — он лишь порождает новое представление, воспроизводя иллюзию вновь. Покуда общество хранит искусство от прямого разрушения, искусство сохраняет свое основное свойство быть непреодолимой иллюзией, за которую не может переступить никакой опыт.

Иван Чуйков тематизирует в своем творчестве эту хранящую силу искусства. Он обтягивает пленкой пейзажа параллелепипеды и непроницаемые окна. Эта трактовка пейзажа соответствует его функции оболочки, скрывающей вещь-в-себе от одинокого романтического созерцателя. Для пейзажиста классической эпохи пейзаж — это вид, понятный как этап познания. Следующий этап познания — это следующий вид, открывающийся перед путником, движущимся внутри природы и познающим ее посредством наблюдения. Для современного человека пейзаж преодолевается в процессе познания на первом же шаге. Пейзаж — это иллюзия, составляющая мир романтической субъективности, либо коллективная иллюзия, разделяемая теми, кто в ней живет, т. е. иллюзия искусства.

Итак, выявлена роль иллюзии, институированной в искусстве как охраны и защиты. При этом анонимность стиля, в котором эта иллюзия воспроизведена, гарантирует ее коллективно признанный защитительный характер.

Упомянутые работы остаются отчасти двусмысленными. Возникает вопрос: стремится ли художник к жесту охраны и защиты, видя в этом задачу искусства, или демонстрирует условие существования романтической картины? Возникает подозрение, что демонстрация им ящика-пейзажа продиктована стремлением не столько к концептуализации опыта романтизма, сколько к ностальгическому и иронически безопасному развертыванию самой романтической картины. Все разумные доводы склоняют нас ко второму решению. И действительно: сам по себе параллелепипед (как и вполне анонимное окно) кажется слишком ничтожным объектом, чтобы художника могла всерьез заинтересовать его сохранность. Параллелепипед, следовательно, взят здесь скорее в качестве наглядного примера. И мог бы быть заменен любым другим объектом. Он демонстрирует поэтому чистую возможность защиты, а не ее действительность, поскольку эмоционально оставляет зрителя равнодушным, не возбуждая в его душе пафоса подлинной заинтересованности. С другой стороны, и изображенный на ящике пейзаж настолько тривиален и узнаваем, что его воспроизведение художником, может быть, как кажется, подчинено только задаче концептуализации изображаемого.

Однако диктуемая такими доводами интерпретация остается всего лишь интерпретацией, т. е. противостоит самой работе художника, предполагая зрительский взгляд, приходящий извне. В самой работе концептуализация не осуществляется. Отдельная работа не помещена ни в какой ряд и не снабжена никакими приметами, которые недвусмысленно навязали бы ее прочтение. Произведение искусства как таковое должно обладать выявленностью и принудительностью в своей обращенности к зрителю, что и отличает его от вещей природы, которые представляют себя человеку пассивно. Если концепт формируется лишь в голове у зрителя, то это значит, что он есть в произведении искусства только как возможность и подлинной действительности не приобрел. Так естественно возникает подозрение, что в данном случае демонстрация нам ящика-пейзажа продиктована не столько стремлением к концептуализации опыта романтизма, сколько к ностальгическому развертыванию заново самой романтической картины.

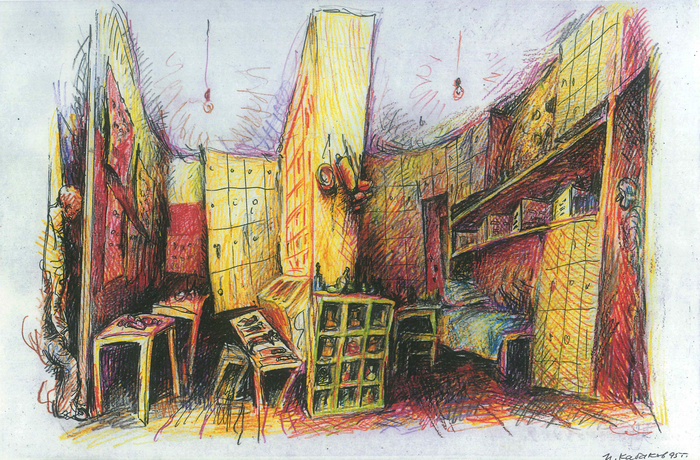

Предлагаемое И. Чуйковым определение искусства как иллюзии несомненно сужает его область, поскольку имеет в виду некоторое уже имеющееся, уже наличное искусство. По сути дела же искусство есть всегда выход к вещам самим по себе. Не в том смысле, разумеется, что оно само становится вещью, но в том смысле, что оно свидетельствует нам о вещах, как они есть поистине. Так, если И. Чуйков являет нам образ искусства как иллюзии со всей серьезностью, то это означает, что он говорит нам о нем нечто истинное. И далее, если он создает такое произведение искусства, в котором искусство обнаруживает свою иллюзорность, то ясно, что во всяком случае созданное им самим произведение искусства — истинное. И здесь возникает вопрос: принадлежит ли оно еще искусству или выходит за его пределы? Очевидно, что в любом случае мы приходим к парадоксу. Возможно, что именно этот парадокс и остановил художника и не дал ему довести обнаружение открывшейся ему истины искусства до конца. Создается впечатление, что сам И. Чуйков полагает, что бытийственный статус искусства обнаруживается не в нем самом, а в дискурсе, предметом которого он является. То, что, однако, непреодолимо в искусстве — это не иллюзия, но созерцание. Полагать же, что созерцание есть всегда иллюзия, т. е., что истинное созерцание невозможно и всякое созерцание должно обосновываться невидимым (иначе говоря, рассуждением) и значит оставаться в рамках романтического, лишая самого себя права на истину. На деле же осознание наличного искусства, т. е. искусства как иллюзии, было всегда для художника поводом преодолеть иллюзию и выйти к самим вещам в подлинном созерцании. Истина искусства исторична и неустранима как и сама история. Иван Чуйков и совершает выход за пределы условного, но не путем концептуализации романтического (как и показывало возникшее ранее подозрение), а путем его дальнейшей экспансии. В работах Углы и Зоны И. Чуйков окончательно выбирает прямой жест и отвергает рефлексию. Он возвращает в этих работах замкнутому помещению — комнате — его ритуальный и мистический смысл. (Вспомним: красный угол, счастливые и несчастливые стены, место для домашних богов и т. д.). Углы и Зоны так организуют пространство, что оно приобретает индивидуально-сакральный характер, теряя безличность жилплощади. В то же время возникает риск неузнаваемости и нехудожественности, что и означает полный выход за пределы рефлексии.

Комната, в отличие от ящика, взывает к защите, и этот зов вызывает непосредственную реакцию у зрителей. Подлинность возникшей заинтересованности гарантирует ту вовлеченность в происходящее, которая и превращает одну или две черты на потолке и в углах комнаты в произведение искусства. Несколько изящных и достоверных начертаний придают помещению статус неразрушимого созерцаемого, не отсылающий ни к какому стереотипу, и в этом смысле преодолевают иллюзорность, укореняя ее в подлинном переживании. Собственные свойства этих начертаний (их игра при движении зрителя и т. д.) не столь уж важны и, строго говоря, излишни. Важно то, что, отказав искусству в праве на истинное созерцание, Иван Чуйков прямо продолжил здесь ту традицию заклинающего жеста и рыцарственной защиты, которую он выделил и осознал как одну из возможностей осмысленного делания искусства в наше время — искусства, понятого как непреодолимая, но подлинно пережитая иллюзия.

3. ФРАНЦИСКО ИНФАНТЕ

Перформанс у Инфантэ весьма отличен от западного. Если на Западе внимание сосредоточено на индивидуальном, социальном и биологическом определениях человеческого тела, на предельных возможностях человеческого существования и т. д., то Инфантэ представляет нам мир технологической грезы, напоминающей о далеком детстве. Изящество и элегантность, ясность и остроумие отделяют его фотографии от приевшейся стилистики научно-фантастического дизайна. Мир Инфантэ — это мир доверия, в то время как подлинно технологический мир — это мир подозрений, потому что технология — это управление, а нельзя управлять, не подозревая. То, что делает реальность, стоящую за фотографиями Инфантэ, привлекательной, — это ее чистая форма, чистая представленность. Эта реальность свободна от подозрений постольку, поскольку она не требует проникновения за свою форму. И, следовательно, реальны только фотографии, а то, что сфотографировано — просто искусство и обладает реальностью ровно настолько, насколько ею вообще обладает искусство. В основе лежит обман. Но сам этот обман есть искусство. Инфантэ модифицирует понятие картины так, чтобы сохранить его. И это делает наконец приемлемым то, что еще так недавно вызывало тревогу. Обнаружив консерватизм авангарда, Инфантэ возвращает его в лоно искусства, где он, по сути дела, всегда и пребывал.

4. ГРУППА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (Никита Алексеев, Андрей Монастырский и др.)

После предпринятого выше анализа творчества нескольких современных московских художников естественно возникает вопрос: что составляет особенность современного русского искусства? Что делает его своеобразным, если таковое своеобразие у него вообще есть? Можно ли говорить о его противопоставленности искусству Запада, видя между ними очевидное сходство?

Я полагаю, что такая противопоставленность все же есть. Быть может, она не выявлена сейчас в полной мере в самих работах современных московских художников, но нет сомнения, что она присутствует в понимании этих работ и художниками, и публикой. А следовательно, и на работы ложится печать различия, к сожалению, полуосознанно, так что необходима интерпретация для того, чтобы правильно видеть.

Что же такое мир иной? Это и мир, который нам открывает религия. Это и мир, который нам открывается только через искусство. Это и мир, лежащий в пересечении этих двух миров. Поэтому отношения между искусством и верой в России столь напряженны. Во всяком случае, мир иной — это не прошлое и не будущее. Это, скорее, то присутствующее в настоящем, во что можно уйти без остатка. Для того, чтобы жить в церкви или в искусстве, не надо ждать и не надо хлопотать. Надо просто сделать шаг в сторону и очутиться в другом месте. Это так же просто, как умереть. И, по существу, то же самое, что умереть. Умереть для мира и воскреснуть рядом с ним. Магия существует в пространстве, а не во времени. Сам космос устроен так, что в нем есть место для разных миров.

Художники, о которых говорилось выше, нерелигиозны, но насквозь проникнуты пониманием искусства как веры. Как чистая возможность существования, как чистая представленность (откровение, несокрытость) или как знак, подаваемый свыше и требующий истолкования, — в любом случае искусство есть для них вторжение мира иного в наш мир, подлежащее осмыслению. Вторжение, которое осуществляется через них самих и за которое мы не можем не быть им благодарны. Ведь благодаря такого рода вторжениям мира иного в нашу Историю мы можем сказать о нем нечто такое, чего он не может нам сказать сам о себе. А именно, мы можем сказать, что мир иной не есть иной мир, а есть наша собственная историчность, открытая нам здесь и сейчас.

Содержание

Некоторые наиболее известные представители направления:

См. также

Библиография

- Гройс Б. Московский романтический концептуализм // А-Я. — Paris, 1979. — № 1. Часть 1, Часть 2

- Гройс Б. Утопия и обмен. — Москва: Знак, 1993.

- Монастырский А.Словарь терминов московской концептуальной школы. — Москва: Ad Marginem, 1999. — С. 224. — ISBN 5-93321-009-9.

Ссылки

- Неофициальное искусство СССР

- Течения и направления в современном искусстве

- Изобразительное искусство Москвы

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое "Московский концептуализм" в других словарях:

Московский акционизм — Московский акционизм художественная ситуация, сложившаяся в Москве в 1990 х годах усилиями ряда художников акционистов. Содержание 1 Основные действующие лица 2 О московском акционизме … Википедия

КОНЦЕПТУАЛИЗМ — КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО последнее по времени возникновения (60 80 е гг.) крупное движение авангарда. Один из его основателей Дж. Кошут в своей программной статье “Искусство после философии” (1969) назвал К. “пост филос.… … Энциклопедия культурологии

Нахова, Ирина Исаевна — Ирина Исаевна Нахова Дата рождения: 1955 год(1955) Место рождения: Москва Гражданство: СССР → … Википедия

Монастырский, Андрей Викторович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Монастырский. Андрей Монастырский … Википедия

Концептуальное искусство — Это статья об искусстве XX века. См. также Концептуализм в философии Концептуальное искусство, концептуализм (от лат. conceptus мысль, представление) литературно художественное направление постмодернизма, оформившееся в конце 60… … Википедия

Концептуалист Артем Темный рассказывает, что значило это слово в разных странах мира, и объясняет, почему искусство, создаваемое для друзей, оказалось более важным, чем висящее в музеях. Серое Фиолетовое беседует с легендарным акционистом и теоретиком Андреем Монастырским и создателем первой регулярно действовавшей советской квартирной галереи Никитой Алексеевым, а Виктория Мирошниченко представляет серию диалогов с композиторами-концептуалистами и пытается разобраться, бывает ли музыка концептуальной. Сегодня же читайте интервью с писателем и художником Павлом Пепперштейном, самым активным из московских концептуалистов наших дней.

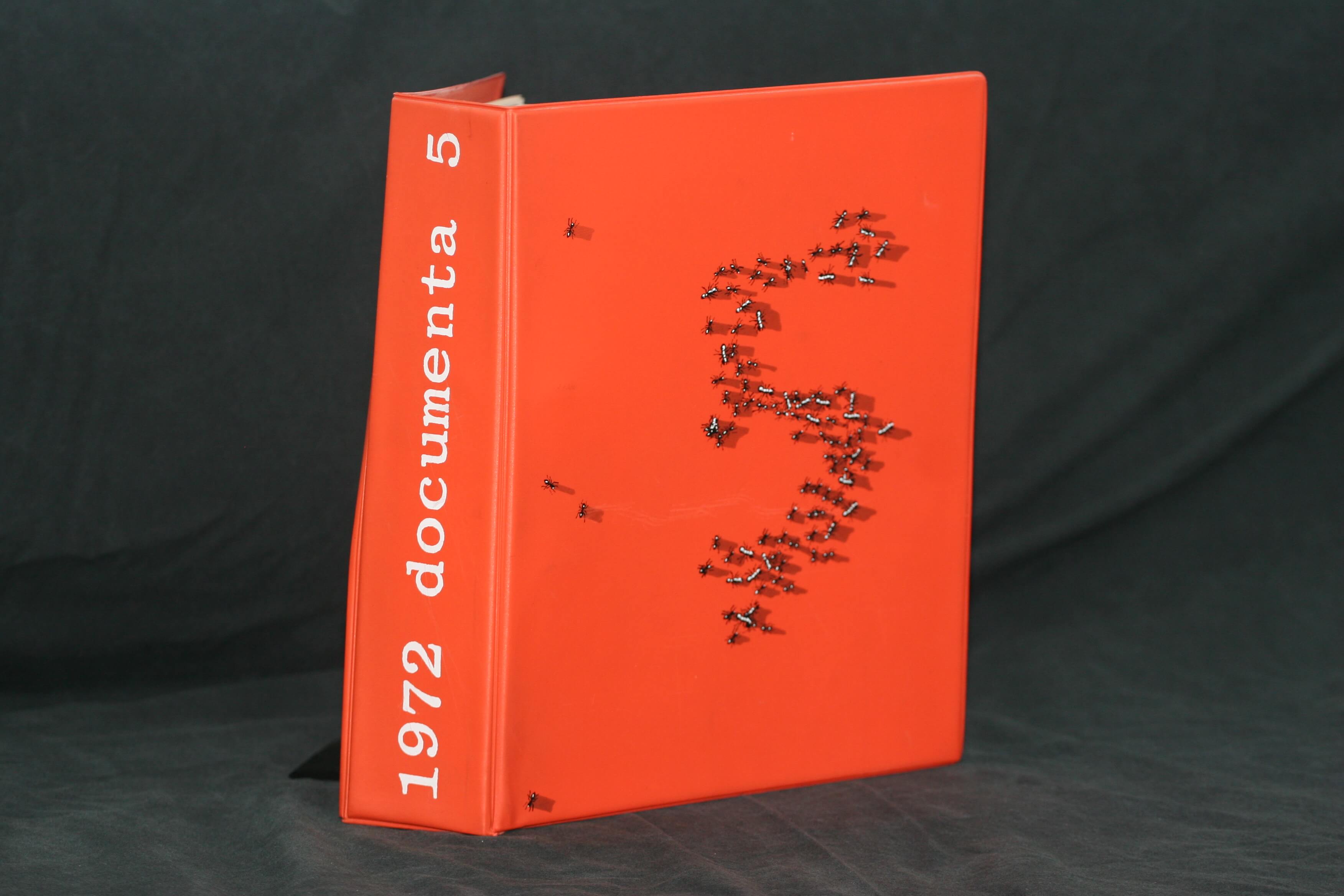

. Начиная с конца 1960-х годов этот круг художников стал локомотивом в создании эстетических и смысловых моделей, которые, отражая локальную проблематику, успешно стыковались с дискурсами, разрабатывавшимися их современниками на Западе. Похоже, что 1970–1980-е годы были последней эпохой в мировом искусстве, когда общекультурные и мироощущенческие парадигмы формировались без ущерба для локальных контекстов, как и во времена исторического авангарда.

Маргарита Тупицына [1]

Дематериализация: советская генеалогия

| ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИ | ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА |

| Артикулированная речь | Прямохождение |

| Письмо | Колесо |

| Книгопечатание Гутенберга | Повозки, влекомые силой животных |

| ? | Автомобиль |

| ? | Аэроплан [19] |

Концептуализм: две критические стратегии

Коридор двух банальностей

Читайте также: