Ливонская война и опричнина кратко

Обновлено: 28.06.2024

Русское государство остро нуждалось в расширении связей с европейскими странами. Речь шла не только о торговле — в перспективе эти связи открывали новые возможности для общения со странами Европы.

Первоначально успех сопутствовал Ивану IV. Были заняты Дерпт и Нарва, воевода П. И. Шуйский пошел к Ревелю. Однако город, в котором преобладало немецкое население, не сдался.

Несмотря на победы, члены Избранной рады, сторонники борьбы с Крымским ханством, продолжали упорствовать в своем мнении. Это привело к их разрыву с царем. Больше того, когда в 1560 г. умерла Анастасия, обвинения в пренебрежении к покойной царице пали на Адашева и Сильвестра. Сильвестр был отправлен в далекий Соловецкий монастырь. Алексей Адашев оказался сначала на воеводстве, а затем в тюрьме. От более ужасной участи его спасла лишь смерть.

Кризис разрешился выздоровлением Ивана. Репрессий не последовало, но у царя была злая память. Как оказалось, он ничего не забыл. В начале 1560-х гг. все обиды вышли наружу.

Военные успехи России вызвали сильные опасения соседей. К 1560 г. почти вся Ливония оказалась в руках царя. Ливонский орден, по сути, прекратил свое существование — он признал себя вассалом Сигизмунда II Августа, короля польского и великого князя литовского. Часть Ливонии — Эстляндия — переходит под власть Швеции. Датский принц Магнус стал владетелем острова Эзель. В итоге произошло то, чего опасались противники этой войны: вместо слабой Ливонии России предстояло бороться с тремя сильными державами — Польско-Литовским, Шведским и Датским государствами. Правда, Ивану IV удалось на время избежать столкновения со Швецией и сблизиться с Данией. Центр противостояния переместился в Литву.

Сами опричники были организованы на манер монастырской братии, где игуменом был сам царь, возомнивший, что он творит Страшный суд.

Смысл опричнины. Едва ли какое-то событие в нашей истории вызывало столько разноречивых оценок и споров, как опричнина. В чем ее смысл и есть ли он вообще? Не была ли опричнина порождением больного человека, тирана и изверга?

Едва ли мы сможем найти бесспорные ответы на все эти вопросы, но, обратившись к фактам бесспорным, можно сделать целый ряд выводов.

Иван IV Грозный

Опричнина означала решительную перемену способов и методов управления. Прежние методы, которые опирались на традиции, правовые нормы и религиозно-нравственные установки, сменились режимом открытой диктатуры и террора. Свою слабость, обусловленную неразвитостью государственного аппарата — прямое следствие незавершенности реформ Рады, — власть компенсировала жестокостью.

Наступило царство террора.

Опричнина нанесла удар по церкви, идеологическое могущество которой давало ей известную политическую самостоятельность. В 1568 г. царь столкнулся с митрополитом Филиппом (Колычевым), который воспользовался правом церкви оценивать действия властей с религиозно-нравственных позиций, соотносить их с божественными установлениями. Митрополит публично осудил Ивана Грозного и опричнину за казни невинных людей. Надо было иметь немалое мужество, чтобы решиться на такое. В ответ царь приказал низложить мятежного митрополита. Послушный царской воле, Освященный собор — собрание высших иерархов церкви — безропотно лишил Филиппа его сана. Филипп был сослан в Тверь в Отроч монастырь. Два года спустя царский любимец, опричник-палач Малюта Скуратов удушил старца в келье.

Судьба Филиппа — предостережение. Даже Иван Грозный не мог отнять у церкви право наставлять и оценивать. Но он на практике очертил ту границу, за которую было уже опасно преступать, когда речь заходила о власти самодержца.

Удар был нанесен по Новгороду. Осенью Иван получил известие о якобы открывшемся намерении новгородцев изменить ему. Главный опричник давно уже испытывал недоверие к Новгороду, прошлое которого было для него синонимом своеволия и непокорности. К тому же он подозревал новгородцев в симпатиях к Владимиру Старицкому.

В 1570 г. опричное войско появилось в Новгороде и учинило кровавый погром. Погибло несколько тысяч человек. Один из опричников похвалялся: пошел в поход на одной лошаденке, вернулся на 48, 22 из которых везли телеги с награбленным добром.

Подобную участь готовили и Пскову. Спас случай — страшное предсказание юродивого испугало суеверного царя.

Воюя с собственными подданными, Иван не забывал о своих главных противниках. Старицкий князь вел себя лояльно по отношению к своему царственному родственнику. Он даже был причастен к безвинной гибели собственных слуг — лишь бы угодить царю. Но для царя Владимир Андреевич был опасен как потенциальный противник, как человек, который по одной своей принадлежности к великокняжескому роду мог стать знаменем оппозиции. Поэтому в 1566 г. царь вырвал князя из его родного удела, где на Владимира Андреевича привыкли смотреть как на своего государя. А спустя три года наступил последний акт драмы: был инспирирован донос о намерении Владимира Андреевича отравить царя. В ответ Иван Грозный заставил старицкого князя вместе с частью семьи выпить яд.

Террор имеет то свойство, что, преступив все грани, начинает пожирать самих исполнителей. Вскоре царский гнев обрушился и на опричников. Летом 1570 г. были устроены массовые и изощренные казни. Казнили земских бояр и опричников. Казни сменялись пирами и оргиями. Опричнина окончательно вырождалась в банду убийц.

Продолжение Ливонской войны. Конец опричнины. Война и опричнина оказались вещами взаимосвязанными. Поражения давали основания Ивану Грозному обвинять своих воевод в измене и напускать на них опричников; гибель воевод, ратных людей и разорение страны, в свою очередь, отражались на боеспособности русских ратей и оборачивались новыми неудачами. Новые неудачи давали повод для новых репрессий. Царь с невероятной последовательностью загонял страну в заколдованный круг, из которого не было исхода.

Ко времени учреждения опричнины страна, по сути, воевала на два фронта — в Литве и Ливонии и против крымского хана Девлет-Гирея.

Правда, в 1566 г. возникла возможность заключить перемирие с сохранением завоеваний в Ливонии. Царь созвал Земский собор для обсуждения этого вопроса. Война сулила новые тяготы и бедствия, но тем не менее участники собора высказались за ее продолжение. Правда, при этом была подана челобитная с просьбой отменить опричнину. Иван Грозный казнил челобитчиков.

Возобновившаяся война шла с переменным успехом. В 1569 г. между Великим княжеством Литовским и королевством Польским была заключена уния, которая завершила долгий процесс сближения двух государств. Отныне Москве приходилось иметь дело с единой Речью Посполитой — республикой Польской, военный потенциал которой превосходил возможности разоренной России.

Правда, преимущество выявилось не сразу. После смерти бездетного короля Сигизмунда II Августа наступило длительное бескоролевье — время смут и раздоров. Иван возобновил наступление в Ливонии, где было создано зависимое от России королевство, на престол которого царь посадил датского принца Магнуса, женатого на дочери Владимира Старицкого.

В 1571 г. на Москву обрушилось страшное бедствие: воспользовавшись тем, что главные силы царя увязли в Прибалтике, крымский хан Девлет-Гирей переправился через Оку и подошел к Москве. Крымцы подожгли город. Пожар имел катастрофические последствия. Современники, явно преувеличивая, называли до 300 тысяч погибших. Виновными были объявлены бояре, отвечавшие за оборону столицы.

Но уже сам Иван стал осознавать все губительные последствия опричного раскола и террора. Земские войска изнемогали в неравной борьбе. Опричные, поднаторевшие на убийствах и грабежах, не были способны защитить родную землю. Когда на следующий год окрыленный успехом крымский хан вновь двинулся на Москву уже с намерением добиться ее вассальной зависимости, против него выступило объединенное земско-опричное войско под командой опытного земского воеводы князя Михаила Воротынского. В битве у Молоди, близ Серпухова, противник был разгромлен. Осенью 1572 г. царь объявил об отмене опричнины. Это не значит, что Иван Грозный навсегда отказался от бессудных опал и казней. На следующий год погибли многие воеводы, в том числе Воротынский — победитель крымцев.

Прием литовских послов Иваном IV. Миниатюра из летописи

Опричнина подорвала пережитки удельной старины. Но цена за это оказалась несоразмерной. К тому же эти пережитки преодолевались — правда, не столь решительно и кроваво — в ходе реформ 1550-х гг. Опричная политика в основе своей оказалась антинациональной. Цель ее была сугубо эгоистическая: ради достижения неограниченной власти царя над жизнью и имуществом подданных страна раскалывалась и опрокидывалась в пучину террора. Погибли тысячи. Причем не только люди знатные, но и множество простых людей.

Опричниной и террором царь, несомненно, достиг укрепления режима личной, неограниченной власти. Но парадокс заключался в том, что одновременно эта власть оказалась ограниченной. Грозный монарх сам, разорением страны и казнями, сузил свои возможности: не случайно первая половина его царствования была отмечена внешнеполитическими успехами, а вторая — неудачами. Ведь чтобы побеждать, нужны реальные силы, а не одни только гневные окрики и без устали работающий топор палача.

Опричнина и Ливонская война поставили страну на грань катастрофы.

Завершение Ливонской войны. В 1578 г. избранный на польский престол талантливый полководец Стефан Баторий перешел в наступление в Ливонии. Многие завоеванные города оказались утеряны. На следующий год пал Полоцк. Возобновила активные военные действия Швеция. В 1580 г. еще удар — Баторий занял Великие Луки, шведы — Корелу. Война переместилась за московские рубежи, внутрь страны.

Баторий отступил. Страну спас не царь, готовый, по слухам, даже на то, чтобы бежать от возмущения своих подданных в Англию, а простой народ и выполнившие свой долг воины.

В 1582 г. Речь Посполитая, нуждавшаяся в мире не менее России, пошла на заключение Ям-Запольского перемирия. По его условиям Москва отказывалась от Ливонии и земель, завоеванных в Литве. Польша возвращала Великие Луки.

В 1583 г. заключено еще одно перемирие в Плюссе. На этот раз со Швецией. По нему Россия теряла не только Нарву, но и часть побережья Финского залива.

Окончание правления Ивана Грозного. Бесславно заканчивалось правление Ивана Грозного. В результате войны в несколько раз вырос податный гнет. Посадские люди бросали свои тягловые дворы, крестьяне — пашню и бежали в поисках лучшей доли. Во многих местах запустение приобретало колоссальные размеры. В Псковской и Новгородской землях распахивали лишь десятую часть ранее обрабатываемых земель. Наступил хозяйственный кризис.

Правительство судорожно искало пути выхода из него. Казалось, что самое простое — навсегда прикрепить тяглеца к земле. Эта мера вполне отвечала интересам провинциальных помещиков, для которых бегство или выход крестьянина оборачивался катастрофой. В начале 1580-х гг. проводится новое описание земель. Оно должно выявить реальные податные возможности населения. Одновременно описание используют для упрочения власти помещиков и вотчинников. Крестьянам было объявлено об отмене выхода в Юрьев день. По-видимому, первоначально эта мера трактовалась как временная — для проведения переписи. Эта временная мера длилась века!

Отмена Юрьева дня ограничивала свободу крестьянина и прикрепляла его к земле. Это был важный шаг в утверждении крепостничества и крепостного права. Проведена была эта мера в интересах и помещиков, и правительства. Ее непосредственная причина — печальные итоги правления Ивана Грозного. Но вспомним, как неумолимо феодалы и феодальное государство наступали на права крестьян. Крепостничеством страна расплачивалась за свою отсталость, медленные темпы развития. Эту мысль можно выразить иначе: бедное общество и бедное государство принуждены были обращаться к самым экономически неэффективным способам обеспечения служилых людей — к крепостничеству.

Близилась Смута, семена которой были щедро разбросаны Иваном Грозным.

1. Почему Россия была заинтересована в связях с Западной Европой? 2. Что мешало этим связям? 3. В чем причины Ливонской войны? 4. Охарактеризуйте внутриполитическую борьбу вокруг вопроса о первоочередности решения внешнеполитических задач. 5. Чем была вызвана опричнина? Какими методами она проводилась? Как отразились личные качества Ивана Грозного на проведении опричнины? Охарактеризуйте результаты опричнины. 6. Как влияли набеги крымских татар на события Ливонской войны? Какую роль сыграла опричнина в ходе этой войны? 7. Расскажите о военных действиях на завершающем этапе Ливонской войны. Каковы ее результаты? 8. Подведите итоги правления Ивана IV. 9. Охарактеризуйте Ивана Грозного как личность и государственного деятеля. 10. Дайте общую оценку методов проведения централизации.

Интересы России заключались в прорыве к балтийской торговле и в активном участии в разделе территорий Ливонского ордена, прогрессирующий распад которого был очевиден всем соседям. Ливонские власти, Империя вкупе с Великим княжеством Литовским стремились не допустить Россию к установлению прямых связей с Европой по Балтийскому морю. Царь руководствовался также желанием получить стратегические выгоды от обладания Северной и Центральной Прибалтикой и религиозными мотивами — идеей торжества православия.

Уже первые столкновения выявили слабость Ордена. В мае 1558 г. взята Нарва, в июле — Юрьев (Дерпт). В зимнем походе конца 1558 — начала 1559 г. русские рати достигли окрестностей Риги. В марте 1559 г. было подписано перемирие на полгода. Как уже было отмечено выше, это решение оказалось ошибочным. Дания захватила Эзель, Сигизмунд II взял Орден под свой протекторат. Но пока война продолжалась с успехом: в феврале 1560 г. пал Мариенбург, чуть позже взят Феллин (Вильянди). Однако в 1561 г. положение изменилось: в июне рыцарство Северной Эстонии и город Ревель присягают шведскому королю, под Ригой стоят литовские войска. По Виленскому договору (ноябрь 1561 г.) Ливонский орден прекратил существование, его территория передана в совместное владение Литвы и Польши, последний магистр получил от Сигизмунда II Курляндское герцогство. Вместо слабого противника перед царем оказались теперь три сильных государства, впрочем, с почти непримиримыми противоречиями между собой. Иван IV пошел на перемирие со Швецией, взял курс на соглашение с Крымом. Это позволило подготовить грандиозный поход русской армии во главе с царем в Литву зимой 1562/1563 г. Главная его цель была достигнута: в феврале 1563 г. пал Полоцк, стратегически важная крепость на Западной Двине. На этом список удач был исчерпан на несколько лет вперед.

Обострение внутриполитической ситуации происходило на фоне военных неудач. В январе 1564 г. на Уле 20-тысячная русская армия была разбита куда меньшим литовским отрядом. В июне последовало новое поражение под Оршей. А в сентябре крымский хан разграбил Рязанщину и, не взяв город, удалился с полоном. Для царя было ясно: подобное не могло произойти без широкомасштабной измены. Пора было переходить к решительным мерам.

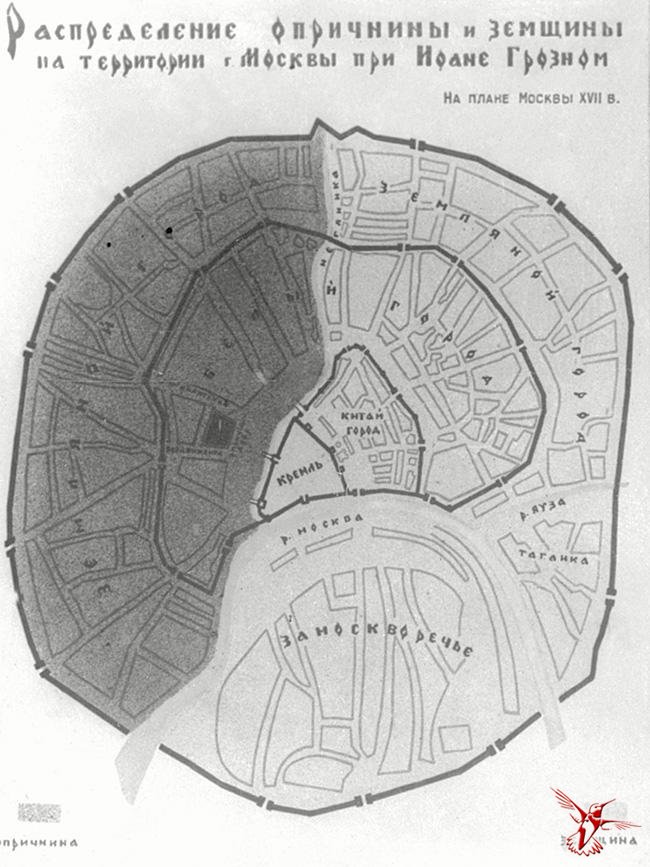

В свой удел царь взял многие уезды на Западе, Юго-Западе и в Центре страны, лучшие дворцовые владения и богатые северные регионы, часть территории Москвы. Опричный корпус насчитывал тысячу специально отобранных дворян, получивших поместья только в опричных уездах (откуда все земцы выселялись). Позднее численность опричников увеличилась в несколько раз, а территория опричнины заметно расширилась. В опричнине были своя Дума, свой двор, отдельные приказы. Земская дума и приказы полностью отстранялись от любого воздействия на опричнину. В свою очередь, царь, оставив текущее управление за Земской думой и центральными ведомствами, сосредоточил в своих руках контроль над дипломатией и важнейшими делами. Тяготы войны лежали опять-таки на земщине, опричники знали по преимуществу две обязанности — охрану царя и его семьи, сыск и выведение изменников.

Именно тогда был созван широкий по составу (включая и представителей от купцов и от рядовых помещиков западных уездов) Земский собор 1566 г.

Поводом для начала массовых репрессий, видимо, стал донос самого князя В.А. Старицкого о заговоре в его пользу с боярином И.П. Федоровым во главе. Заговорщики якобы собирались выдать царя Ивана Сигизмунду II во время боевых действий. В 1567 г. царский поход в Ливонию был отменен, Грозный срочно вернулся в столицу. Там в конце года были произведены первые казни. Вакханалия расправ началась в 1568 г. с погромов вотчин И.П. Федорова. Опричники казнили около 500 человек. Престарелого боярина, якобы покусившегося на трон, царь сам заколол его же кинжалом.

Еще по дороге в Новгород Малюта Скуратов по приказу царя задушил сведенного с кафедры и несправедливо осужденного митрополита Филиппа (Колычева), открыто обличавшего опричные беззакония Ивана IV.

Военные действия велись вяло. Событие, изменившее соотношение сил, произошло в марте 1569 г.: Польша и Литва заключили Люблинскую унию, родилось объединенное государство — Речь Посполитая. В сентябре 1568 г. был свергнут шведский король Эрик XIV, на союз с которым Иван Грозный сделал ставку. Русские политики упустили момент, когда была возможность получить Ревель посредством соглашения — новый шведский король Юхан III отчаянно нуждался в мире. Весной же 1571 г. ситуация кардинально изменилась. В мае состоялся поход всех крымских сил во главе с ханом. Царь с корпусом опричников едва ускользнул от столкновения с крымской ратью. Хан расположился у стен столицы, поджег ее слободы, за несколько часов грандиозный пожар уничтожил Москву. На обратном пути крымчаки разграбили более 30 городов и уездов, в рабство было уведено более 60 тысяч пленников. Осенью того же года на приеме крымских послов Иван IV выродился в сермягу, чтобы продемонстрировать, насколько он разорен.

В 1577 г. царь в последний раз напрягает силы страны для решающего удара. Под российский контроль попадает почти вся территория к северу от Западной Двины, за исключением Ревеля и Риги. Казалось, желанная цель достигнута. Но слабость Речи Посполитой, объяснявшаяся внутренней борьбой после смерти Сигизмунда II в 1572 г. (русский царь являлся одним из претендентов на освободившийся трон), оказалась временной. Королем избирается блестящий полководец, трансильванский воевода Стефан Баторий, который урегулировал внутренние конфликты и подготовил общество к войне с Россией. Кампания 1579 г. завершилась взятием сильно укрепленного Полоцка, поход 1580 г. — Великих Лук. Сопротивление было отчаянным, но полевые русские силы не отваживались на открытое сражение. Тяжелейшая шестимесячная оборона Пскова вынудила Батория пойти на мирные переговоры. В январе 1582 г. при посредничестве папского нунция А. Поссевино было заключено перемирие между Россией и Речью Посполитой, в августе 1583 г. — между Россией и Швецией. Завершилась Ливонская война. А 18 марта 1584 г. закончил свой земной путь царь Иван Васильевич Грозный…

В хозяйственном отношении страна была разорена. По официальным сведениям, пашня, облагаемая налогами, уменьшилась в новгородских пятинах более чем на 90 %. В несколько раз сократилось число населенных пунктов. При этом налоговый нажим государства почти не изменился в сравнении с годами максимального подъема. Ответ крестьян был очевиден: побеги (в том числе на окраины страны), сокращение надельной пахоты, увеличение вненадельной аренды, рост населенности пока еще сохранявшихся дворов. В такой ситуации логично введение заповедных лет — с отменой нормы о крестьянском переходе. Тогда, в самые последние годы царствования Ивана Грозного, был сделан первый реальный шаг к становлению крепостничества.

В глубоком кризисе находилась вся поместная система, а соответственно и русская армия. Массовые репрессии до предела обострили внутрисословные противоречия в дворянстве, между ним и знатью. К тому же были казнены многие блистательные воеводы.

Ливонская война была проиграна. Все завоеванное пришлось вернуть, шведы захватили четыре русские крепости. Гигантские усилия всей страны оказались затраченными впустую. Единственный успех этого времени — поход казачьего атамана Ермака. Со своим отрядом он перешел Уральские горы и в 1581 (1582)—1585 гг. нанес несколько поражений сибирскому хану Кучуму, положив начало присоединению к России Западной Сибири.

Страшный удар царь нанес и самому себе, и своей династии. В дни осады Пскова, в очередном приступе гнева он смертельно ранил старшего сына, царевича Ивана. Неполноценность Федора, второго сына от Анастасии, уже тогда была очевидна. Права же на трон царевича Дмитрия, рожденного шестой венчанной женой почти через год после смерти царевича Ивана, были крайне сомнительны. Царь собственной рукой подрубил корни династии, того, что составляло предмет его безмерной гордыни: он, по собственному разумению, был царь по достоянию и наследованию предков, по поставлению Бога.

Не исключено, что царь умер, отравленный своими последними фаворитами Б.Я. Бельским и Б.Ф. Годуновым. Если это так, то рожденные в значительной мере его паранойей кошмары, заставлявшие его истреблять ближних и дальних и искать пути для возможного бегства за границу (в Англию), все-таки сбылись. Но вот что важнее. В XVI в. Россия вступила на путь создания новой государственной машины и централизации, ведущий, как и в других европейских странах, к абсолютизму. К сожалению, ей довелось в полной мере ощутить издержки, заложенные в такой форме развития. Впоследствии страна, хотя и с некоторым запозданием, продолжила адаптацию новых политических и социально-культурных институтов, втягивавших в свою орбиту всю Европу, а затем и весь мир.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Ливонская война — мать опричнины

Ливонская война — мать опричнины Ливония в ту пору была конфедерацией из пяти государств: Ливонского ордена, Рижского архиепископства, Курляндского епископства, Дерптского епископства, Эзель-Викского епископства. Формально вся конфедерация находилась под властью папы

§ 34. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА

§ 34. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА Причины и начало Ливонской войны. Отсутствие российских портов на Балтийском море, культурных и технических связей с Западной Европой сдерживало развитие страны. Русское купечество стремилось выйти на европейские рынки. Служилое дворянство было

4. Ливонская война и опричнина.

4. Ливонская война и опричнина. I Карта 1. Театр Ливонской войны В 1550-х гг. московское правительство стояло перед лицом двух главных внешнеполитических проблем: татарской – на юге и ливонской – на северо-западе. Обе были связаны с третьей вечной проблемой московитской

Ливонская война

§2. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558 - 1583 гг.*

§2. ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558 - 1583 гг.* * Параграф написан В.А. Волковым.История Ливонской войны, при кажущейся очевидности целей этого конфликта, характера действий противоборствующих сторон, давно уже определенной последовательности ее этапов и, наконец, вполне, казалось бы,

Глава 7 Знаменитая греко-персидская война якобы V века до н. э. и неудачный карательный поход Ксеркса на Элладу — это неудавшаяся Ливонская война Ивана Грозного

Ливонская война и народы Прибалтики[43]

Ливонская война и народы Прибалтики[43] В 1558 г. началась война между Россией и Ливонским орденом, позднее расширившаяся и охватившая ряд европейских государств. Эстонский и латышский народы, видевшие в русских своих союзников и защитников в борьбе против ненавистных

Ливонская война

Ливонская война Непростым было положение и на западной границе. Конфликты с немцами происходили постоянно. То немцы, напав на русское пограничье, расправятся с пленниками, то наши предки, напав на немцев, перережут их засапожными ножами. Ни тем, ни другим все это не

7. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война. Опричнина

4. Ливонская война 1558–1583 гг.

4. Ливонская война 1558–1583 гг. История Ливонской войны, несмотря на изученность целей конфликта, характера действий противоборствующих сторон, итогов произошедшего военного столкновения, остается в числе ключевых проблем российской истории. Свидетельство тому —

Часть 31. Ливонская война. Война со Швецией

Часть 31. Ливонская война. Война со Швецией В этой ситуации в июле 1570 года было заключено трехлетнее перемирие между Московским государством и Речью Посполитой, по условиям которого за обеими сторонами сохранялись занятые ими территории (Сестрорецкое княжество формально

Часть 37. Ливонская война. Окончание

Часть 37. Ливонская война. Окончание Боевые действия велись и на польском фронте. Зимовка войск Стефана Батория на русской территории имела как негативные, так и позитивные последствия. Конечно, вражеские отряды жестоко разорили новгородские, тверские и смоленские земли

Ливонская война

Ливонская война В 1547 году молодой царь поручает саксонцу Шлитте привезти ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, людей, искусных в древних и новых языках, даже теологов. Однако, после протестов Ливонии, сенат ганзейского города Любека арестовал

В середине XVI столетия Московское государство, в прежние времена только усиливавшееся, подверглось первому серьёзному испытанию.

Опричнина пришлась на разгар Ливонской войны и во многом определила её результаты. Многие гонения начались ещё до её официального объявления. Некоторые известные русские воеводы (в их числе Курбский и Воротынский) были казнены или эмигрировали из страны. Убийство митрополита Филиппа Колычёва поставило православную церковь в тайную оппозицию действующей власти, её отношение к Ивану Грозному позже перешло в исторические источники.

В данной статье я хочу коснуться темы, ранее не слишком изученной, — политической и религиозной эмиграции из Московского царства в годы, предшествующие опричнине, и во время неё.

Любопытно, что в большинстве своём знатные московские беглецы не смогли прижиться в ВКЛ и не оставили там потомства. Их отношения с соседями были весьма натянутыми, а стычки с местными чиновниками — перманентными.

Безусловно, многие детали быта беглецов известны нам из биографии князя Андрея Курбского, самого известного оппонента Грозного. За свою измену князь получил небольшие владения, которые периодически подвергались нападениям соседей. Так как стать своими в среде литовско-русской знати у московских беглецов не получилось, некоторые из них после смерти Грозного вернулись в Московское государство. Курбский до этого счастливого момента не дожил.

Бегство в ВКЛ вынудило многих московских беглецов стать предателями и принять участие в войне против своей страны. В отдельной главе я упомяну об этом более подробно.

Отдельная тема — религиозная эмиграция. Она мало связана с опричниной, но достойна отдельного разбора.

Таким образом, я постараюсь осветить тему со всех сторон, чтобы у читателя сложилось представление не только о конкретных беглецах из Московского царства, но и об эпохе, в которой они жили.

Ранние дела об изменах

Обычно, когда речь заходит о конфронтации между Грозным и боярством, мы прежде всего вспоминаем о князе Андрее Курбском. Вместе с тем он был далеко не единственным перебежчиком в Литву до и во время Ливонской войны. Более того, у него имелись предшественники. Безусловно, скудость исторических источников не позволяет нам увидеть картину во всей полноте, однако некоторые детали всё-таки сохранились.

Следующий известный случай измены случился тоже до опричнины. На этот раз он произошёл в 1562 году с главой Боярской думы князем Иваном Бельским. При нём были найдены королевские охранные грамоты с приглашением к отъезду в Литву, а также роспись пути до литовской границы. Расследование, проводившееся по данному делу, было приостановлено в связи с тем, что обвиняемый имел обширные связи, позволившие ему не только избежать наказания, но и вернуть себе должность.

Любопытный случай произошёл с князем Дмитрием Вишневецким, который изначально был выходцем из Литвы. Иван Грозный прочил его на роль правителя вассального Черкесского княжества в Кабарде. Тем не менее отношения между царём и князем не сложились, последний тайно стал ссылаться с польским королём, а потом бежал в Литву.

Обвинения в изменах периодически возникали, однако чаще всего были ложными. До смерти царской жены Анастасии особых причин покидать Московское государство у русской знати не было. Не стоит забывать, что в середине XVI века ВКЛ окончательно перешло на католические позиции, православным беглецам не стоило рассчитывать на радушный приём. Кроме того, до 1560-х гг. правление царя практически ничем не отличалось от его предшественников, он даже на время позволил сформироваться кругу единомышленников, чем-то напоминающих окружение Александра I.

Ливонская война, опричнина и измены

Ливонская война и последовавшая опричнина стали главными причинами бегства московской знати в Литву.

В 60-е годы правление Ивана Грозного стало более жёстким, многие его прежние единомышленники подверглись опале. Это вызвало сильное недовольство бояр, которые рассчитывали на ослабление царской власти.

Конфликт между двумя сторонами нарастал, однако у царя был эффективный инструмент для расправы с оппозицией. Против родовитой знати он использовал худородных дворян, отличавшихся безусловной верностью. С 1560 года аристократия уже не чувствовала себя в безопасности, любой ложный оговор приводил к жестокой казни.

Разумеется, война между Литвой и Москвой позволила многим противникам Грозного не только бежать в сопредельное государство, но и принять участие в борьбе на стороне Речи Посполитой.

Любопытно, что среди них встречались как люди знатные (Андрей Курбский, Михаил Андреевич Оболенский-Ноготков), так и простые дворяне (Тимофей Тетерин, Марк Сарыхозин). У некоторых из них политические мотивы эмиграции переплетались с религиозными.

Не все побеги заканчивались удачно. В 1565 году в Литву попытался сбежать воевода и кравчий князь Пётр Иванович Горенский-Оболенский. Его поймали и повесили в Москве. Его младший брат Юрий позже всё-таки смог переметнуться к Сигизмунду Августу.

Я перечислил далеко не всех перебежчиков, среди которых встречались люди самых разных сословий и взглядов. Впрочем, причины для их бегства были типовыми — опричнина и царская опала.

Князь Андрей Курбский

Князь Андрей Курбский известен каждому человеку, интересующемуся русской средневековой историей.

От остальных изменников Курбский отличался не только знатностью, но и близостью к царю. Он был потомком ярославских князей и членом кружка единомышленников Грозного. Именно по этой причине отношения царя и его главного оппонента носили глубоко личный характер.

На сторону Литвы Курбский, как и многие другие, перешёл накануне официального объявления опричнины. Очевидно, что у него были свои осведомители в царском окружении. Бегство князя случилось в 1564 году, практически сразу он получил от Сигизмунда Августа имения и принял участие в войне с Москвой.

Как и Тимофей Тетерин, Курбский принял активное участие в походе Стефана Батория на Полоцк.

Что касается переписки Курбского с Грозным, то о ней нужно сказать особо. В настоящий момент мы имеем четыре его письма к Грозному, в которых изложены основные претензии князя к царю. Ответы Грозного (который, несмотря ни на что, считал Курбского ценным и равным) также замечательно характеризуют личность правителя. Переписка, как и следует ожидать, к прояснению отношений не привела, каждый остался при своём мнении.

Положительной стороной жизни Курбского в Литве является его покровительство православию. Князь не только выделял средства на местные общины, но и занимался переводами религиозной литературы.

Курбский, пожалуй, единственный. кому удалось удачно инкорпорироваться в шляхетскую среду Речи Посполитой. Все остальные его соратники по несчастью оказались в гораздо более скромном положении.

Беглецы по религиозным причинам

Те, кто покинул Московское царство по религиозным причинам, имели гораздо более скромный социальный статус.

Из данных личностей особого упоминания заслуживают Феодосий Косой, старец Артемий и Марк Сарыхозин.

Феодосий Косой был религиозным вольнодумцем, в 1554 году нашедшим пристанище в Литве. О его взглядах нам прежде всего известно благодаря трудам его оппонентов. В некотором смысле Косой был первым русским протестантом. Он осуждал почитание икон, призывал к возвращению ранней христианской морали, выступал против неравенства и обрядовой стороны церковной деятельности. Любопытно, что в Литве еретик нашёл себе многих сторонников, а местные власти не препятствовали его деятельности.

В отличие от Косого, старец Артемий не был еретиком. Он стал жертвой процесса над Матвеем Башкиным, проходившего в Москве. Опасаясь гонений, монах бежал в Литву, где занялся просветительской деятельностью. Вместе со своим учеником (Марком Сарыхозиным) он поселился в Слуцке под покровительством князя Юрия II Олельковича. Как и Курбский, Артемий состоял в переписке с Иваном Грозным, которому пытался давать советы по защите православия от еретического влияния.

Обращает на себя внимание тот фактор религиозной свободы, который позволял людям разных религиозных взглядов не бояться гонений на территории ВКЛ. Уже в следующем столетии ситуация кардинально изменилась. Речь Посполитая позиционировала себя ультракатолическим государством, в котором не было места терпимости к религиозной свободе.

После смерти Грозного побеги русских людей в Литву практически прекратились. Некоторые из них позже даже вернулись домой.

Опричнина не только не принесла положительных плодов, но и способствовала разладу внутри государства. Позже многие опричники были в свою очередь подвергнуты гонениям и убиты.

О судьбе большинства беглецов мы имеем весьма скудные сведения, не позволяющие судить о степени их ассимиляции в новых условиях.

Очевидным является тот факт, что многие из них пытались оправдать своё поведение не только перед царём, но и перед своими друзьями, оставшимися в Москве.

Я надеюсь, что данная статья позволит читателю заинтересоваться темой политической и религиозной эмиграции середины XVI столетия. Как можно видеть, во все времена тема конфликта власти и оппозиции является актуальной.

Русское государство остро нуждалось в расширении связей с европейскими странами. Речь шла не только о торговле — в перспективе эти связи открывали новые возможности для общения со странами Европы.

Первоначально успех сопутствовал Ивану IV. Были заняты Дерпт и Нарва, воевода П. И. Шуйский пошел к Ревелю. Однако город, в котором преобладало немецкое население, не сдался.

Несмотря на победы, члены Избранной рады, сторонники борьбы с Крымским ханством, продолжали упорствовать в своем мнении. Это привело к их разрыву с царем. Больше того, когда в 1560 г. умерла Анастасия, обвинения в пренебрежении к покойной царице пали на Адашева и Сильвестра. Сильвестр был отправлен в далекий Соловецкий монастырь. Алексей Адашев оказался сначала на воеводстве, а затем в тюрьме. От более ужасной участи его спасла лишь смерть.

Кризис разрешился выздоровлением Ивана. Репрессий не последовало, но у царя была злая память. Как оказалось, он ничего не забыл. В начале 1560-х гг. все обиды вышли наружу.

Военные успехи России вызвали сильные опасения соседей. К 1560 г. почти вся Ливония оказалась в руках царя. Ливонский орден, по сути, прекратил свое существование — он признал себя вассалом Сигизмунда II Августа, короля польского и великого князя литовского. Часть Ливонии — Эстляндия — переходит под власть Швеции. Датский принц Магнус стал владетелем острова Эзель. В итоге произошло то, чего опасались противники этой войны: вместо слабой Ливонии России предстояло бороться с тремя сильными державами — Польско-Литовским, Шведским и Датским государствами. Правда, Ивану IV удалось на время избежать столкновения со Швецией и сблизиться с Данией. Центр противостояния переместился в Литву.

Сами опричники были организованы на манер монастырской братии, где игуменом был сам царь, возомнивший, что он творит Страшный суд.

Смысл опричнины. Едва ли какое-то событие в нашей истории вызывало столько разноречивых оценок и споров, как опричнина. В чем ее смысл и есть ли он вообще? Не была ли опричнина порождением больного человека, тирана и изверга?

Едва ли мы сможем найти бесспорные ответы на все эти вопросы, но, обратившись к фактам бесспорным, можно сделать целый ряд выводов.

Иван IV Грозный

Опричнина означала решительную перемену способов и методов управления. Прежние методы, которые опирались на традиции, правовые нормы и религиозно-нравственные установки, сменились режимом открытой диктатуры и террора. Свою слабость, обусловленную неразвитостью государственного аппарата — прямое следствие незавершенности реформ Рады, — власть компенсировала жестокостью.

Наступило царство террора.

Опричнина нанесла удар по церкви, идеологическое могущество которой давало ей известную политическую самостоятельность. В 1568 г. царь столкнулся с митрополитом Филиппом (Колычевым), который воспользовался правом церкви оценивать действия властей с религиозно-нравственных позиций, соотносить их с божественными установлениями. Митрополит публично осудил Ивана Грозного и опричнину за казни невинных людей. Надо было иметь немалое мужество, чтобы решиться на такое. В ответ царь приказал низложить мятежного митрополита. Послушный царской воле, Освященный собор — собрание высших иерархов церкви — безропотно лишил Филиппа его сана. Филипп был сослан в Тверь в Отроч монастырь. Два года спустя царский любимец, опричник-палач Малюта Скуратов удушил старца в келье.

Судьба Филиппа — предостережение. Даже Иван Грозный не мог отнять у церкви право наставлять и оценивать. Но он на практике очертил ту границу, за которую было уже опасно преступать, когда речь заходила о власти самодержца.

Удар был нанесен по Новгороду. Осенью Иван получил известие о якобы открывшемся намерении новгородцев изменить ему. Главный опричник давно уже испытывал недоверие к Новгороду, прошлое которого было для него синонимом своеволия и непокорности. К тому же он подозревал новгородцев в симпатиях к Владимиру Старицкому.

В 1570 г. опричное войско появилось в Новгороде и учинило кровавый погром. Погибло несколько тысяч человек. Один из опричников похвалялся: пошел в поход на одной лошаденке, вернулся на 48, 22 из которых везли телеги с награбленным добром.

Подобную участь готовили и Пскову. Спас случай — страшное предсказание юродивого испугало суеверного царя.

Воюя с собственными подданными, Иван не забывал о своих главных противниках. Старицкий князь вел себя лояльно по отношению к своему царственному родственнику. Он даже был причастен к безвинной гибели собственных слуг — лишь бы угодить царю. Но для царя Владимир Андреевич был опасен как потенциальный противник, как человек, который по одной своей принадлежности к великокняжескому роду мог стать знаменем оппозиции. Поэтому в 1566 г. царь вырвал князя из его родного удела, где на Владимира Андреевича привыкли смотреть как на своего государя. А спустя три года наступил последний акт драмы: был инспирирован донос о намерении Владимира Андреевича отравить царя. В ответ Иван Грозный заставил старицкого князя вместе с частью семьи выпить яд.

Террор имеет то свойство, что, преступив все грани, начинает пожирать самих исполнителей. Вскоре царский гнев обрушился и на опричников. Летом 1570 г. были устроены массовые и изощренные казни. Казнили земских бояр и опричников. Казни сменялись пирами и оргиями. Опричнина окончательно вырождалась в банду убийц.

Продолжение Ливонской войны. Конец опричнины. Война и опричнина оказались вещами взаимосвязанными. Поражения давали основания Ивану Грозному обвинять своих воевод в измене и напускать на них опричников; гибель воевод, ратных людей и разорение страны, в свою очередь, отражались на боеспособности русских ратей и оборачивались новыми неудачами. Новые неудачи давали повод для новых репрессий. Царь с невероятной последовательностью загонял страну в заколдованный круг, из которого не было исхода.

Ко времени учреждения опричнины страна, по сути, воевала на два фронта — в Литве и Ливонии и против крымского хана Девлет-Гирея.

Правда, в 1566 г. возникла возможность заключить перемирие с сохранением завоеваний в Ливонии. Царь созвал Земский собор для обсуждения этого вопроса. Война сулила новые тяготы и бедствия, но тем не менее участники собора высказались за ее продолжение. Правда, при этом была подана челобитная с просьбой отменить опричнину. Иван Грозный казнил челобитчиков.

Возобновившаяся война шла с переменным успехом. В 1569 г. между Великим княжеством Литовским и королевством Польским была заключена уния, которая завершила долгий процесс сближения двух государств. Отныне Москве приходилось иметь дело с единой Речью Посполитой — республикой Польской, военный потенциал которой превосходил возможности разоренной России.

Правда, преимущество выявилось не сразу. После смерти бездетного короля Сигизмунда II Августа наступило длительное бескоролевье — время смут и раздоров. Иван возобновил наступление в Ливонии, где было создано зависимое от России королевство, на престол которого царь посадил датского принца Магнуса, женатого на дочери Владимира Старицкого.

В 1571 г. на Москву обрушилось страшное бедствие: воспользовавшись тем, что главные силы царя увязли в Прибалтике, крымский хан Девлет-Гирей переправился через Оку и подошел к Москве. Крымцы подожгли город. Пожар имел катастрофические последствия. Современники, явно преувеличивая, называли до 300 тысяч погибших. Виновными были объявлены бояре, отвечавшие за оборону столицы.

Но уже сам Иван стал осознавать все губительные последствия опричного раскола и террора. Земские войска изнемогали в неравной борьбе. Опричные, поднаторевшие на убийствах и грабежах, не были способны защитить родную землю. Когда на следующий год окрыленный успехом крымский хан вновь двинулся на Москву уже с намерением добиться ее вассальной зависимости, против него выступило объединенное земско-опричное войско под командой опытного земского воеводы князя Михаила Воротынского. В битве у Молоди, близ Серпухова, противник был разгромлен. Осенью 1572 г. царь объявил об отмене опричнины. Это не значит, что Иван Грозный навсегда отказался от бессудных опал и казней. На следующий год погибли многие воеводы, в том числе Воротынский — победитель крымцев.

Прием литовских послов Иваном IV. Миниатюра из летописи

Опричнина подорвала пережитки удельной старины. Но цена за это оказалась несоразмерной. К тому же эти пережитки преодолевались — правда, не столь решительно и кроваво — в ходе реформ 1550-х гг. Опричная политика в основе своей оказалась антинациональной. Цель ее была сугубо эгоистическая: ради достижения неограниченной власти царя над жизнью и имуществом подданных страна раскалывалась и опрокидывалась в пучину террора. Погибли тысячи. Причем не только люди знатные, но и множество простых людей.

Опричниной и террором царь, несомненно, достиг укрепления режима личной, неограниченной власти. Но парадокс заключался в том, что одновременно эта власть оказалась ограниченной. Грозный монарх сам, разорением страны и казнями, сузил свои возможности: не случайно первая половина его царствования была отмечена внешнеполитическими успехами, а вторая — неудачами. Ведь чтобы побеждать, нужны реальные силы, а не одни только гневные окрики и без устали работающий топор палача.

Опричнина и Ливонская война поставили страну на грань катастрофы.

Завершение Ливонской войны. В 1578 г. избранный на польский престол талантливый полководец Стефан Баторий перешел в наступление в Ливонии. Многие завоеванные города оказались утеряны. На следующий год пал Полоцк. Возобновила активные военные действия Швеция. В 1580 г. еще удар — Баторий занял Великие Луки, шведы — Корелу. Война переместилась за московские рубежи, внутрь страны.

Баторий отступил. Страну спас не царь, готовый, по слухам, даже на то, чтобы бежать от возмущения своих подданных в Англию, а простой народ и выполнившие свой долг воины.

В 1582 г. Речь Посполитая, нуждавшаяся в мире не менее России, пошла на заключение Ям-Запольского перемирия. По его условиям Москва отказывалась от Ливонии и земель, завоеванных в Литве. Польша возвращала Великие Луки.

В 1583 г. заключено еще одно перемирие в Плюссе. На этот раз со Швецией. По нему Россия теряла не только Нарву, но и часть побережья Финского залива.

Окончание правления Ивана Грозного. Бесславно заканчивалось правление Ивана Грозного. В результате войны в несколько раз вырос податный гнет. Посадские люди бросали свои тягловые дворы, крестьяне — пашню и бежали в поисках лучшей доли. Во многих местах запустение приобретало колоссальные размеры. В Псковской и Новгородской землях распахивали лишь десятую часть ранее обрабатываемых земель. Наступил хозяйственный кризис.

Правительство судорожно искало пути выхода из него. Казалось, что самое простое — навсегда прикрепить тяглеца к земле. Эта мера вполне отвечала интересам провинциальных помещиков, для которых бегство или выход крестьянина оборачивался катастрофой. В начале 1580-х гг. проводится новое описание земель. Оно должно выявить реальные податные возможности населения. Одновременно описание используют для упрочения власти помещиков и вотчинников. Крестьянам было объявлено об отмене выхода в Юрьев день. По-видимому, первоначально эта мера трактовалась как временная — для проведения переписи. Эта временная мера длилась века!

Отмена Юрьева дня ограничивала свободу крестьянина и прикрепляла его к земле. Это был важный шаг в утверждении крепостничества и крепостного права. Проведена была эта мера в интересах и помещиков, и правительства. Ее непосредственная причина — печальные итоги правления Ивана Грозного. Но вспомним, как неумолимо феодалы и феодальное государство наступали на права крестьян. Крепостничеством страна расплачивалась за свою отсталость, медленные темпы развития. Эту мысль можно выразить иначе: бедное общество и бедное государство принуждены были обращаться к самым экономически неэффективным способам обеспечения служилых людей — к крепостничеству.

Близилась Смута, семена которой были щедро разбросаны Иваном Грозным.

1. Почему Россия была заинтересована в связях с Западной Европой? 2. Что мешало этим связям? 3. В чем причины Ливонской войны? 4. Охарактеризуйте внутриполитическую борьбу вокруг вопроса о первоочередности решения внешнеполитических задач. 5. Чем была вызвана опричнина? Какими методами она проводилась? Как отразились личные качества Ивана Грозного на проведении опричнины? Охарактеризуйте результаты опричнины. 6. Как влияли набеги крымских татар на события Ливонской войны? Какую роль сыграла опричнина в ходе этой войны? 7. Расскажите о военных действиях на завершающем этапе Ливонской войны. Каковы ее результаты? 8. Подведите итоги правления Ивана IV. 9. Охарактеризуйте Ивана Грозного как личность и государственного деятеля. 10. Дайте общую оценку методов проведения централизации.

Читайте также: