Ледяной поход корнилова кратко

Обновлено: 28.06.2024

15—17 марта 1918 года Добровольческая армия разбила в ходе кровопролитного сражения красные войска у станций Выселки и у Кореновской.

Предыстория

В январе—феврале 1918 года контрреволюционные силы в Донской области, калединцы и алексеевцы (корниловцы), потерпели сокрушительное поражение. Казаки, способные выставить целую армию, хорошо вооруженную и подготовленную, в массе своей были равнодушны к белому (контрреволюционному) движению и не желали воевать. Многие сочувствовали советской власти. Новочеркасск пал. Каледин покончил с собой. Оставшиеся белоказаки бежали.

Вожди Добровольческой армии (ДА) Алексеев и Корнилов, решили, что необходимо покинуть Дон, чтобы сохранить костяк армии. Ростов обложили со всех сторон. 1 (14) февраля Добровольческая армия лишилась возможности отхода на Кубань по железной дороге: добровольцы были вынуждены оставить станцию и посёлок Батайск. Их заняли отряды командующего Юго-Восточной революционной армией Автономова, их поддержали местные железнодорожные рабочие. Однако корниловцам удалось удержать левый берег Дона, также были отбиты все попытки Автономова прорваться в Ростов. Одновременно к Ростову с другой стороны — от Матвеева Кургана и Таганрога — подходили отряды Сиверса.

Сводно-Офицерский полк Добрармии выступает в Ледяной поход. Февраль 1918 г.

Корнилов предлагал уйти в Сальские степи, где на зимовниках (становищах племенных табунов) имелись большие запасы продовольствия, фуража и конечно много лошадей. Приближалась весенняя распутица, разлив рек, что мешало передвигаться крупным силам и позволяло белым выиграть время, выждать удобного момента для контрнаступления. Алексеев выступил против. Зимовники подходили для мелких отрядов, так как были разбросаны на значительных расстояниях друг от друга. Там было мало усадеб для проживания и топлива. Войска пришлось бы распылить на небольшие подразделения и красные отряды получали возможность их легко уничтожить ДА по частям. Армия оказывалась зажатой между Доном и железными магистралями. Её можно были лишить притока подкреплений, снабжения, организовать блокаду. Кроме того, добровольцы вынуждены были бездействовать, выключившись от событий в России. Поэтому большинство, включая Деникина и Романовского, предлагали идти на Кубань. Там возможностей было больше. А в случае полного провала можно было бежать в горы или Грузию.

Однако тут вмешался случай. Пришло известие, что добровольческий отряд во главе с походным атаманом войска Донского генерал-майором П. Х. Поповым (около 1600 бойцов при 5 орудиях и 39 пулеметах) ушёл из Новочеркасска в Сальские степи — т. н. Степной поход. Донские казаки не хотели уходить с Дона и отрываться от родных мест, они собирались начать партизанскую войну и снова поднять Донскую область против большевиков. Генерал Попов со своим начальником штаба полковником В. Сидориным приехали к добровольцам. Добровольцы решили, что будет выгодно объединиться с сильным отрядом казаков, и изменили первоначальное решение. Армия получила приказ идти на восток.

Кубанский казак, красный полководец Иван Лукич Сорокин

Добровольцы двигались на восток. Двигались медленно, выслав разведку и создавая обоз. Для связи с Кубанью выехали генералы Лукомский и Ронжин. В пути пережили массу приключений. Были арестованы, но сумели вывернуться, скитались, перебирались с места на место, в итоге очутились вместо Екатеринодара в Харькове. Между тем стало ясно, что уходить на восток опасно. Красные обнаружили ДА, стали её тревожить мелкими наскоками. Сведения, собранные в районе зимовников разведкой, ничего хорошего не сулили. Оставалось повернуть на юг, на Кубань.

25 февраля добровольцы двинулись на Екатеринодар в обход Кубанской степи. Алексеевцы и корниловцы прошли через станицы Хомутовская, Кагальницкая, и Егорлыкская, вступили в пределы Ставропольской губернии (Лежанка) и вновь вошли в Кубанскую область, пересекли железнодорожную ветку Ростов-Тихорецкая, спустились к станице Усть-Лабинской, где форсировали Кубань.

На Кубани сначала всё было хорошо. Богатые станицы встречали хлебом-солью. Но это быстро кончилось. Сопротивление красных отрядов усиливалось. Но корниловцы рвались вперёд, каждый бой для них был вопросом жизни. Победа – жизнь, поражение — смерть в холодной степи. 2 (15) марта тяжелый бой шёл за станцию Выселки. Станция несколько раз переходила из рук в руки. Здесь добровольцы узнали первые слухи о захвате красными Екатеринодара, но точных данных ещё не было. Кроме того, на следующей станции, Кореновской, стоял сильный отряд Сорокина с бронепоездами и многочисленной артиллерией. 4 (17) марта началось тяжелое сражение. В лоб пошли юнкера и студенты Боровского, на флангах ударили Офицерский и Корниловский полки. В обход Корнилов бросил Партизанский полк и чехословаков. Истратили последний боезапас. Корнилов лично остановил пятившиеся цепи. В итоге красные дрогнули и добровольцы победили.

Однако в Кореновской окончательно подтвердилось, что Екатеринодар пал. Покровский, узнав о боях 2 – 4 (15 – 17) марта перешёл в наступление, захватил переправу через Кубань под Екатеринодаром. Он хотел соединиться с ДА. Корнилов, узнав о падении Екатеринодара, повернул войска на юг, с целью, переправившись через Кубань, дать отдых войскам в горных казачьих станицах и черкесских аулах. Стратегическая идея похода на Кубань рухнула, армия была крайне утомлена, потеряла сотни бойцов убитыми и ранеными. Необходимо было передохнуть, выждать более благоприятных обстоятельств.

Ночью 5 — 6 (18 – 19) марта Добровольческая армия двинулась к Усть-Лабинской, повернув на юг. Сорокин, потерпевший поражение, но не разгромленный, немедленно начал преследование. Добровольцев прижимали к Кубани. А впереди, в станице Усть-Лабинской, также ждали красные войска, туда стягивались эшелоны с солдатами из Кавказской и Тихорецкой. Пока Богаевский с Партизанский полком вёл тяжёлый арьергардный бой, сдерживая Сорокина, корниловцы и юнкера прорвали оборону красных, взяли мост через реку и вырвались из кольца окружения.

Генерал Л. Г. Корнилов с офицерами Корниловского полка. Справа от Корнилова — М. О. Неженцев. Новочеркасск. 1918 г.

Армия, которой еще нет

Генералы-добровольцы

Пехотная рота Добровольческой армии, укомплектованная гвардейскими офицерами, январь 1918 года

Поход начинается

Генерал от инфантерии Лавр Корнилов (в центре) и командир Корниловского ударного полка капитан Митрофан Неженский (сидит крайний слева) с офицерами полка, Новочеркасск, январь 1918 года

Пробиться на Кубань

Боевое крещение Добровольческая армия приняла в сражении у села Лежанки 6 марта (21 февраля по ст.ст.) 1918 года. Несмотря на то, что село было превращено частями Красной армии в укрепленный пункт, добровольцы сумели взять его, атаковав с разных сторон. Офицерский полк пошел в лобовую атаку (причем генерал Марков повел подчиненных за собой вброд через ледяную речушку), Корниловский ударный и Партизанский нанесли фланговые удары, юнкера-артиллеристы выкатили пушки на прямую наводку — и противник дрогнул. В результате схватки потери Добровольческой армии оказались необычайно низкими — всего несколько человек, зато брошенные красноармейцами пушки пополнили матчасть артиллерийского дивизиона.

Пройдя еще несколько таких же бескровных боев, Добровольческая армия подошла к станице Кореновской, в окрестностях которой ей пришлось принять одно из самых тяжелых сражений. Части Красной армии, отделявшие добровольцев от цели их похода — Екатеринодара, заняли прочную оборону. После почти суток боя солдатам и офицерам генерала Корнилова удалось 17 марта захватить станицу, но дорогой ценой: потери составили около полутысячи человек, в том числе свыше 300 ранеными. И здесь же, в Кореновской, командование Добровольческой армии узнало, что Екатеринодар уже занят большевиками, а Кубанская армия штабс-капитана Виктора Покровского отступает. Понимая, что наличными силами город им не захватить, генерал Корнилов принял решение уходить на юг, на Кубань, надеясь на соединение с кубанцами. 19 марта Добровольческая армия с тяжелыми боями переправилась через реку Лабу, но только через пять дней, которые прошли в тяжелых боях в фактическом окружении, ей удалось соединиться с Кубанской армией.

Возвращение на Дон

Казаки из состава Кубанской армии штабс-капитана Виктора Покровского, начало 1918 года

Это сражение, как и череда последовавших за ним арьергардных и фланговых боев с частями Красной армии, преследовавшей Добровольческую, повернувшую назад к Ростову-на-Дону, едва не привели к полной гибели первого соединения Белой армии. Но генералу Деникину, который к тому времени принял командование добровольцами, удалось вывести их из-под ударов и в конце концов к 12 мая вывести к донским станицам. К этому времени Ростов-на-Дону уже был взят войсками полковника Михаила Дроздовского, и Добровольческая армия смогла соединиться с единомышленниками. Именно из этих частей в конце концов и были сформированы Вооруженные силы Юга России под общим командованием генерал-лейтенанта Антона Деникина.

100 лет назад в России началась Гражданская война. Именно на Юге страны впервые полыхнуло пламя — начались масштабные боевые действия между красными и белыми. На Дону собиралась Добровольческая армия под командованием генерала Корнилова, позже объединившаяся с кубанским казачеством.

Почему казаки эвакуировались из Екатеринодара

В начале февраля по всей Кубани прошли выборы, которые только укрепили сформировавшуюся в конце 1917 года позицию большевиков. Представители казаков и горцев получили большинство голосов только в Екатеринодарском гарнизоне. В прочих населенных пунктах области, где состоялись выборы, Краевое правительство оказалось непопулярным среди электората.

Формально у Краевой казачьей рады оставались союзники в борьбе против большевизации области. На протяжении всего года в правительство приходили телеграммы от атаманов станиц и отделов, в которых они выражали готовность бороться за свою родную землю. На деле эта борьба проявилась в буквальном смысле: местные атаманы защищали только свои станицы, установив там режим личной власти.

Еще про большевиков:

Планируя в будущем взять реванш и отбить город от большевиков, Кубанский отряд начал движение на соединение с другой антибольшевистской силой — Добровольческой армией, которая 22 (по другим данным, 23) февраля двинулась к Екатеринодару, рассчитывая получить там поддержку от казаков.

Ледяным поход был прозван из-за сильных заморозков в марте 1918 года. Согласно воспоминаниям современников, холода были такими сильными, что раненых, лежавших на телегах, вечером приходилось освобождать от ледяной коры штыками.

Больше половины похода (44 дня) составляли бои, а если считать пройденное расстояние, отряд прошел 1050 верст, что равняется более чем 1120 км.

Как на Дону сформировалась Добровольческая армия

Позиции большевиков после октябрьских событий значительно упрочились по всей стране. В этих условиях наиболее консервативные элементы общества, как правило офицеры бывшей императорской армии, отправились на юг России — в регионы, которые считались зажиточными. В их планах было объединить усилия с местными казаками и вместе противостоять большевикам.

К началу 1918 года на Дону и Кубани сложилась уникальная для России ситуация. Казачество (особенно богатая его часть) крепко стояло на защите своих интересов, которые удалось отстоять после Февральской революции. Здесь сформировался контрреволюционный стержень, к которому тянулись другие антибольшевистские силы. Местом формирования Добровольческой армии на Дону стал Новочеркасск.

Создателем армии справедливо считается Михаил Алексеев — бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего.

Ставка Верховного главнокомандующего — орган высшего полевого управления армией и флотом России на театре военных действий во время Первой мировой войны. Помимо этого ставка Верховного главнокомандующего обозначала местопребывание штаба Верховного главнокомандующего. С начала войны находилась в Барановичах, с 8 августа 1915 года — в Могилеве.

Антон Иванович Деникин (1872‑1947) — русский военачальник, общественный деятель и публицист. Родился в Варшавской губернии в семье бывшего крепостного. Участник Русско-японской и Первой мировой войны.

Как и зачем начался Ледяной поход

Сразу после своего создания Добровольческая армия начала бои против красных отрядов. 22 февраля 1918 года под натиском красных войск белые оставили Ростов и двинулись на Кубань. Численность армии составляла 4 тыс. человек, из них 148 человек медперсонала. Поход продолжался 80 дней (с 22 февраля по 13 мая).

__x7n7k38.jpg)

Лавр Георгиевич Корнилов (1870‑1918) — русский военачальник, генерал от инфантерии. Родился в семье простого казака. Герой Русско-японской и Первой мировой войны.

Войска постоянно сталкивались с красными, численность которых постоянно росла. Однако победы неизменно оставались за ними — этому способствовали профессиональные военные навыки и дисциплина.

Объединение белой армии с кубанскими казаками

Объединение сил произошло 30 марта 1918 года в станице Новодмитриевской (сейчас находится в Северском районе, в 27 км от Краснодара). На переговорах присутствовали главы обеих антибольшевистских сил: генералы Корнилов, Алексеев и Деникин со стороны добровольцев, со стороны Кубанского правительства — Николай Рябовол и Лука Быч.

Краевое правительство настаивало на создании Кубанской армии по возвращении в Екатеринодар, на что положительно отреагировал Корнилов, заранее убеждая Раду в неприкосновенности их власти.

Договориться быстрее помогла сама обстановка в тот вечер: большевики ворвались в станицу и начали обстрел дома, где проходило совещание. Пока казаки обдумывали сделанное им предложение, генерал Корнилов лично занялся ликвидацией прорыва. Большевиков выгнали из станицы, и протокол был подписан.

Участники совещания постановили:

1. Кубанский правительственный отряд переходит в полное подчинение генералу Корнилову.

2. Законодательная рада, Войсковое правительство и Войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям Командующего армией.

Штурм Екатеринодара и смерть Корнилова

После объединения с Кубанским отрядом численность Добровольческой армии возросла до 6 тыс. В новых условиях генерал Корнилов решился на штурм Екатеринодара. План штурма Екатеринодара, принятый генералом Корниловым, был дерзок: он задумал застать врага врасплох, внезапно выведя отряд на штурм со стороны станицы Елизаветинской.

Добровольческая армия с 9 по 13 апреля с небольшими потерями вела бои против 20-тысячной Юго-Восточной армии большевиков. Секрет малых потерь заключался в тактике постоянного наступления. Белым некуда было отступать, поэтому бойцы отряда сражались отчаяннее своих врагов и намного чаще одерживали победу, отделываясь малым числом погибших. Однако все изменилось после нелепой случайности: в землянку Корнилова попал случайный снаряд, и главнокомандующий погиб.

Что было в 1917-м на Кубани:

Смерть Корнилова заметно деморализовала отряд, а численное превосходство оставалось на стороне красных. В тяжелых моральных и тактических условиях командование взял на себя Антон Деникин. Ему удалось в течение месяца вывести уцелевшие силы на Дон, где к тому времени началось антибольшевистское восстание казаков.

По итогам похода Екатеринодар так и не был взят: из похода вернулось около 5 тыс. бойцов, среди которых было порядка 1,5 тыс. раненых, погиб главнокомандующий. Казалось, Добровольческой армия обескровлена, но с ростом антибольшевистских выступлений на юге России к белому движению присоединялись все новые и новые участники.

Через месяц Добровольческая армия, пополненная новыми силами, начала свой Второй Кубанский поход, в ходе которого 17 августа от большевиков был освобожден не только Екатеринодар, но и вся Кубанская область с Черноморской губернией. Вплоть до весны 1920 года Екатеринодар продолжал оставаться одним из главных форпостов белых в борьбе против большевиков по всей России.

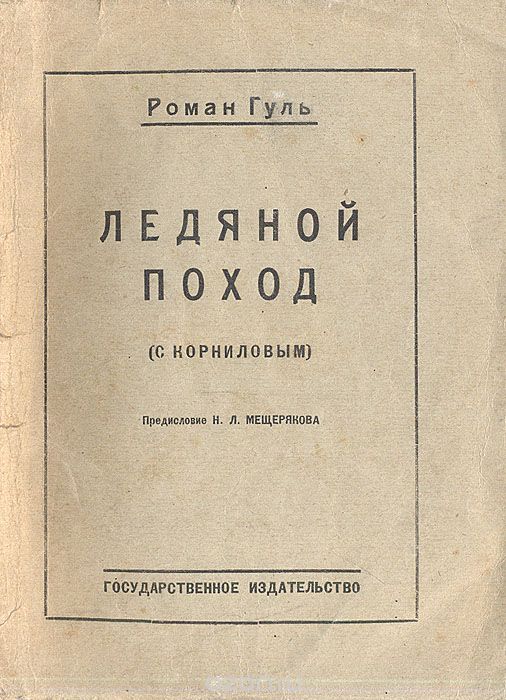

Сын пензенского юриста и домовладельца, он планировал пойти по стопам отца (а вовсе не эмигрировать, чтобы в конце концов закончить жизнь в далеких США в 1986 г.). Но учебу на юридическом факультете прервала война. В 1916 г. Гуль был призван в армию и стал прапорщиком военного времени, командовал ротой. После Октябрьского переворота юный офицер сумел добраться до Новочеркасска к генералу Л. Г. Корнилову, собиравшему добровольческое движение для борьбы против большевиков.

Читайте также: