Климент смолятич биография кратко

Обновлено: 28.06.2024

(Клим Смолятич) († после 1163/64), митр. Киевский (1147-1155), не признанный К-польской Патриархией.

Биография

Сочинения

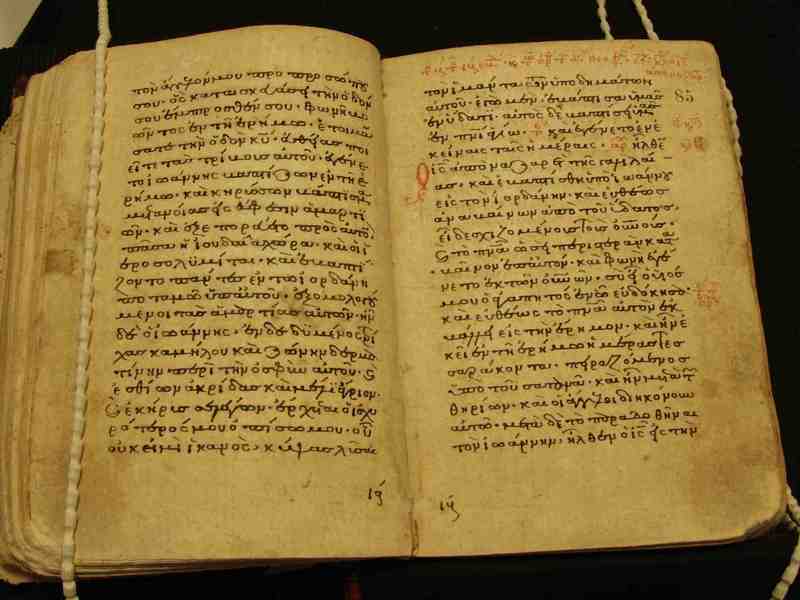

Послание К. дошло до нас не в первоначальном виде, а, как видно из заглавия, с наслоением толкований некоего мон. Афанасия, о к-ром ничего не известно. Текстологический и источниковедческий анализ позволяет предположить, что этот последователь К. на литературно-богословском поприще был скорее всего его младшим современником, толковавшим Послание неск. десятилетий спустя после написания. Возможно, К. вместе с представителями своей лит. школы был автором 1-го слав. перевода Толкований Никиты Ираклийского (ХI в.) на 16 Слов свт. Григория Богослова и Послание К. является ответом на претензии по поводу этого труда, высказанные смоленским свящ. Фомой.

Иконография

К. нередко изображали на миниатюрах рус. летописей. Так, в Радзивиловской летописи кон. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 178) показан совет кн. Владимира Мстиславича с К. и жителями Киева, на к-ром обсуждается измена черниговских князей. К. изображен в центре композиции вполоборота влево; облачен в монашескую мантию и черный клобук. Он обращается к сидящим с ним на одной скамье кн. Владимиру Мстиславичу и, вероятно, киевскому тысяцкому. За спиной митрополита - неск. горожан, один из к-рых размахивает предметом, похожим на посох или багор.

Климент или Клим Смолятич – митрополит киевский и всея Руси; на митрополичью кафедру поставлен был после Михаила в 1147-м году преемником Всеволода Олеговича († 1146 г.) великим князем Изяславом Мстиславичем, родоначальником князей волынских, внуком Владимира Мономаха. В домонгольский период это был второй митрополит, поставленный из природных русских и в самой России без сношений с константинопольским патриархом. Прозвание Климента „Смолятичем“, может быть, и не значит того, что он был родом Смолянин, из Смоленской области, как обыкновенно принимается, а что оно, может быть, было родовым его прозванием. В 1147 году в России было 10 или 11 архиерейских кафедр, из них одна была праздною; следовательно, всех епископов было 9 или 10. Из этих 9-ти или 10-ти епископов явились к Изяславу Мстиславичу на собор в Киев для избрания и поставления митрополита в самой России, – по свидетельству Лаврентьевской летописи, – шестеро, а по свидетельству Ипатской летописи, – как кажется, в данном случае более верному, – пятеро, Из остальных епископов двое не явились на собор потому, что были против поставления митрополита в России, а о мыслях прочих ничего неизвестно: очень может быть, что они уклонились от собора не по собственным воле и намерению, а по причинам независящим, т.-е. потому, что не желали их участия в соборе их удельные князья. Из двоих епископов, прямо заявивших свое несогласие на поставление Климента и протестовавших против него, один был грек; следовательно, из всех русских епископов, которые были родом русские, протестовал только один. Передавая часть или же вообще сущность соборных рассуждений, Ипатский летописец пишет, что епископ черниговский, – или старший по столу между присутствовавшими на соборе, или более других авторитетный, лично говорил: „я знаю, что епископы, составив из себя собор, имеют право поставить митрополита. я знаю, что мы имеем право поставить; к тому же у нас есть глава святого Климента: как греки ставят (патриархов) рукою святого Иоанна (так и мы поставим митрополита“). „Так порешили“, говорит летописец, и 27 июля 1147 г. был поставлен в митрополиты главою св. Климента избранный вел. князем кандидат Клим или Климент, монах II схимник, т.-е. монах великого образа. На третий год после поставления Климента, в августе месяце 1149 года, Изяслав Мстиславич был „согнан“ с великокняжеского престола своим дядей Юрием Владимировичем Долгоруким. Вместе с князем должен был удалиться из Киева и митрополит, что значит, во-первых, то, что, будучи личным творением Изяслава, он, хотел или не хотел, имел быть врагом его врагов, во-вторых и главное, что Юрий не признавал законности его поставления. В продолжение следующего 1150 года Изяслав дважды „сгонял“ с престола Юрия и столько же раз возвращался с ним в Киев митрополит. Возвратившись во второй раз, он оставался на кафедре в течение пяти лет до 1155 года, когда Юрий после смерти Изяслава († 13 ноября 1154 г.) окончательно занял великое княжение. Его удаление с кафедры в 1155 г., при этом окончательном занятии Юрием великокняжеского престола, было вместе и последним его с нее удалением.

Климент занимал кафедру митрополичью с небольшими перерывами в продолжение девяти лет (1147 – 1155 гг.). Так как он не признавал власти константинопольского патриарха, а патриарх не признавал его законности, то, значит, в его правление русская церковь находилась в схизме и расколе с церковию греческою. Следовательно, за период домонгольский был случай девятилетнего раскола между русскою и греческою церквами.

Как можно догадываться, послание Климента к смоленскому священнику Фоме (имеющее надписание: „Послание написано Климентом митрополитом русскым к Фоме прозвитеру смоленскому, истолковано Афонасием мнихом“) представляет из себя ответ на послание Фомы к митрополиту, каковой ответ в свою очередь был вызван еще более ранним по времени посланием митрополита Климента к смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу, родному брату киевского великого князя Изяслава.

Священник Фома укорял Климента в своем послании к нему, что он – митрополит – в своем послании к князю Ростиславу явил себя человеком тщеславным, – что, славя себя и творяся философом, он написал послание (высокою) философией, а именно – что, оставив почитаемые (отеческие) писания, писал от Омира, Аристотеля и Платона. Отвечая Фоме, Климент товорит, что совершенная неправда, будто он писал от Омира, Платона и Аристотеля, что он не ищет людской славы, но что он, будучи несправедливо обвиняем в искании таковой славы, есть горячий почитатель аллегорического или духовного толкования Свящ. Писания, а равным образом усмотрения духовного смысла в природе вещественной, нравоучениями какового характера, вероятно, наполнено было его послание к князю Ростиславу и что было принято Фомою за, философию, заимствованную у Омира, Аристотеля и Платона. Затем, оправдывая свою приверженность к духовному толкованию Свящ. Писания и к созерцанию духовного в природе вещественной, Климент приводит образцы этого толкования и этого созерцания, показывающие, что они, будучи много выше толкования и созерцания чувственного, представляют собою толкования и созерцание необходимые. Эти образцы духовного толкования и созерцания (причем остается неизвестным, что принадлежит из них самому Клименту, быв выписано им из одной книги, что вставлено после каким-то истолкователем послания монахом Афанасием) и составляют дальнейшее, довольно обширное, содержание послания, превращая его в настоящее компилятивного характера сочинение.

Какие же свидетельства в пользу того мнения, что до нашествия монголов в России не была только грамотность с книжною начитанностью, а было настоящее просвещение, находят гг. Лопарев и Никольский в послании митр. Климента к священнику Фоме?

Первый указывает на то, что, как видно из послания Климента, учитель Фомы, некий Григорий, хорошо знал греческий язык и что в сочинениях его Фома не раз изучал вопрос о душевном спасении. Затем мы у него читаем: не соглашаясь с Фомою, что писал свое послание к князю философски, Климент говорит, что, описав совершенно просто, он действительно пользовался Гомером, Аристотелем и Платоном; это замечание Климента важно в двух отношениях: слова его лишний, но весьма желанный раз убеждают нас, что классическая литература не была чужда и высшим представителям православной церкви (как греческой, так и русской); слова его (Климента) являются новым доказательством и факта процветания у нас в XII столетии греческих студий; русский митрополит мог читать в подлиннике или в греческих же компиляциях Гомера, Платона и Аристотеля и, как видно, усваивал себе отчасти их воззрения, за что и подвергался нападениям со стороны консервативно-православной партии Смоленска в лице пресвитера Фомы: этот последний также получил греческое образование, но, по-видимому, считал ненужным знание языческой литературы; во времена Климента и среди его Киевской паствы находились изумительные начетчики в греческой письменности (Хр. Лопарев, стр. 5–6).

Итак несомненно, что послание Климента к смоленскому священнику Фоме не свидетельствует в пользу мнения о процветании на Руси в период до-монгольский настоящей образованности. Если говорится о науке чтения, как о великой науке, и если хорошая грамотность представляется, как великая ученость, то не ясно ли этим свидетельствуется об отсутствии настоящих наук и настоящей учености?

Н. К. Никольский говорит почти то же самое, что и г. Лопарев, только изумительных натетчиков в греческой письменности второго превращает в кружок книжников, который группировался подле двора князя Изяслава Мстиславича и который занимался научно-литературными (философскими) вопросами (стр. 84). Проф. В. Владимиров находит эти „любопытные выводы“ „не имеющими под собою прочной почвы“ (см. Киевские Университетские Известия“ 1893 г. № 1, стр. 16, 18 и ср. 22), и справедливо. Можно только подивиться на эту своего рода академию наук и нельзя не указать на смелость, с которою, ради увеличения объема своей картины, г. Никольский позволяет себе „нет“ превращать в „да“. Он говорит: „с пресвитером Фомою митрополит вел переписку; послание первого Климент читал пред князем Изяславом и пред многими послухами, которые, таким образом, следили за их литературными сношениями. А между тем Климент, отвечая на укор Фомы, что ради тщеславия написал послание к князю философски, говорит, что если и философски писал, то к князю, а не к нему – Фоме, что же касается до него – Фомы, то к нему не писал и писать (за исключением, подразумевается, настоящего послания) не намерен.

Митрополит Климент Смолятич скончался после 1164 года.

См. нашу Историю Русской Церкви, 1-ю половину т. И-го, изд. 2-е Москва 1901, стр. 287, 300 – 315 и 846 – 853 [а к сему ср. у киевского профессора протоиерея Ф. И. Титова, Критикобиблиографический обзор новейших трудов по истории русской церкви, вып. III, Киев 1904, стр. 25–26].

Что разумеет митр. Климент в словах, обращенных к свящ. Фоме: Григорий знал алфу, якоже и ты“ и пр, – это пока не составляет совсем решенного вопроса. Несколько иное, чем здесь, предлагаемое нами понимание дела см. в нашей статье: „Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой схерографии, представлявшей собою у последних высший курс грамотности“, напечатанной во 2-й книге IX тома (1904 г.) „Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук“ (стр. 49 – 59). Именно – в этой статье мы высказываем предположение, что Климент разумеет заучивание наизусть русскими книжниками большого количества слов из так называвшихся „греков“ и по подобию греков составленных и у нас схедографических словарей, представлявших собою руководства к познанию языка относительно синонимов, орфографии и орфоэпии.

Источник: Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. : под ред. проф. А. П. Лопухина : В 12 томах. – Петроград : Т-во А. П. Лопухина, 1900–1911. / Т. 11: Клавда - Книги апокрифическия Новаго Завета. - 1910. - XI с., 470 стб. : портр.

Христианизация Руси от Византии предоставила широкие возможности для развития культуры и искусства. Однако фундаментальные знания в любых отраслях науки в XII в. русские люди могли получить только в Константинополе. Поэтому истинных мыслителей, философов и богословов уровня Климента Смолятича, способных не только оценить серьезные политические и религиозные веяния своего времени, но и пытаться на них влиять, известно не так много.

История Руси XII в.

Централизация власти в Киеве обеспечивалась только первыми Рюриковичами, ввиду малого количества их наследников. В дальнейшем Русь впала в длительный период междоусобиц, вызванный традициями престолонаследия (оно происходило по старшинству в роду). Сыновья Великого князя не могли надеяться на воцарение в Киеве, разве что только через убийство дядь и собственных братьев. Распри внутри государства практически не прекращались, ведь количество потомков Рюрика с каждым годом увеличивалось, поэтому система престолонаследия требовала пересмотра.

В 1146 г. к власти в Киеве пришел Изяслав, внук Владимира Мономаха по линии его старшего сына Мстислава. Он был сторонником церковной независимости Руси от Византии.

Необходимость автономии Киевской митрополии назрела по следующим причинам:

Поэтому Изяслав предложил региональным епископам в 1147 г. выбрать митрополитом Климента Смолятича, без утверждения этого решения Константинополем.

Византийское влияние

Прежний киевский митрополит Михаил II (грек) в период захвата власти Изяславом (1145 г.) сбежал в Константинополь. Он правил русской церковью с 1130 г., параллельно поддерживая междоусобные распри между князьями. До его рукоположения Константинополем киевская кафедра пустовала 5 лет, соответственно, после его отъезда – еще два года.

С самого начала христианизации Руси Византия контролировала в ней церковную власть, присылая своих митрополитов. Греки участвовали в политических интригах, так как это увеличивало церковные сборы в пользу Константинополя.

Заняв престол и затеяв церковный раскол утверждением Климента Смолятича в качестве киевского митрополита, Изяслав сделал вызов не только своим родственникам. Он возбудил недовольство Византии, чем и воспользовался Юрий Долгорукий (дядя Изяслава), начав войну за воцарение в Киеве.

Письменные источники Руси XII века

Несмотря на сложную обстановку, столетие оказалось богатым на культурное наследие. В это время велось строительство большого количества храмов во Владимиро-Суздальских землях и в Великом Новгороде. А к письменным источникам следует отнести следующие:

Церковные распри

Климент Смолятич известен как второй, после Святителя Иллариона (1051-1055 гг.), исконно русский митрополит. Изяслав вызвал его в Киев из схимы, которую тот держал в Зарубском монастыре, для участия в соборе. Также были приглашены десять епископов из всех существующих в 1147 г. архиерейских кафедр. Однако явились только пятеро. Причины неявки остальных такие:

- нежелание поддерживать отделение русской церкви от Царьграда;

- запрет удельных князей на участие архиереев в соборе.

Епископ Смоленска Мануил писал патриарху в Константинополь, что ему претит бегать перед Климентом, а Новгородский иерарх Нифонт отказался даже упоминать имя Климента в литургии. Поскольку оба были греками, их позиция отражает пренебрежение византийских церковников к русским епископам и фактическую узурпацию религиозной власти на Руси Византией.

- хранившейся в Десятинной церкви головы римского папы Святого Климента (ученика Петра и Павла), которого Византия не почитала;

- перста Иоанна Святителя.

Поскольку в итоге выбрана была именно голова, можно сделать вывод о намеренном провоцировании русскими епископами раскола с греческой православной церковью.

Жизненные вехи митрополита

Летописец Нестор не посчитал нужным присутствовать на торжественной церемонии рукоположения нового митрополита, состоявшейся 27.07.1147 г., выражая тем самым протест по отношению к собору. Несогласных оказалось много - не только в церковной, но и в светской среде.

О биографии Климента Смолятича известно мало. Считается, что он родом из Смоленска, русин. Его хорошие знания трудов языческих философов (Аристотеля и Платона), а также отличное владение аллегорическими приемами в изложении мыслей, говорят об отличном образовании, полученном, по-видимому, в Византии.

Далее он жил в Зарубском монастыре на Днепре, о чем упоминается в Ипатьевской летописи. Там он принял схиму, был черноризцем и три года молчальником.

Борьба за престолонаследие в Киеве, с военным противостоянием Великого князя Изяслава и его дяди Юрия Долгорукого, длилась с 1147 г. по 1154 г. За это время Изяслав покидал город три раза. Вместе с ним уезжал и возвращался Климент Смолятич. В ноябре 1154 г. Изяслав умер, и Юрий Долгорукий наконец-то воцарился, окончательно выдворив митрополита из города, предварительно низложив. До 1164 г. Климент жил у одного из сыновей Изяслава - в Галицко-Волынском княжестве. Дата смерти митрополита осталась не установленной.

Основные произведения

Ввиду тяжелых времен, пережитых Русью в последующие столетия, сохранилось не так много письменного наследия выдающегося богослова своего времени Климента Смолятича. Известно, по крайней мере, не более четырех произведений:

Авторство последних двух трудов не доказано вполне, однако и не опровергнуто. Все произведения написаны очень живо и красивым языком.

Богословские мысли

Основной философской идеей послания Климента Смолятича пресвитеру Фоме была мысль о возможности аллегорического толкования Библии. Этот факт дает представление о митрополите как человеке рациональном и думающем, способном соединить духовное и материальное понимание жизни.

Есть и другие интересные мысли:

- Бог не познаваем, однако изучение каждой твари открывает тайны мироздания.

- Человек наделен свободой от Бога, как любимое Его чадо, поэтому волен в выборе собственного пути.

- Тем не менее свобода находится в рамках Промысла Господа, противиться которому бессмысленно - надо быть благодарным за возможности Его постижения.

- Спасения достойны все, кто уверовал в Бога.

- Истинная свобода возможна только при отказе от имущества, потому что его бремя мешает совершенствованию духа.

Произведение выражает идеи креационизма и антропоцентризма – все сущее сотворено Богом, а лучшее творение - человек. Поэтому человек познает Бога через мир, в котором живет. Новизна идей неоспорима, ведь церковникам в те времена думать было запрещено – они должны были понимать истину Господа буквально написанному и молиться, не рассуждая.

Значение идей богослова для раннехристианской Руси

В XII в. Русь находилась на этапе формирования феодальных отношений: князья передавали церквям и боярам земли и право сбора налогов. Духовенство, так же как и светская власть, начало накапливать земли и другие материальные блага. Ради этих благ оно уходило от своего предназначения, начиная служить князьям.

Естественно, что в таких условиях идеи отказа от имущества, схимничества и отшельничества смещались на задний план. Церковь ступила на путь развращения – она сотрудничала со знатью и государством, участвуя в политических играх и военных распрях. Философия Климента Смолятича представляет собой рассуждения о необходимости защитить церковь от материального разложения. Климент был идеалистом. Он полагал, что духовные отцы должны быть чисты помыслами и иметь аскетические взгляды. В этом его мысли перекликаются с "Поучением" Владимира Мономаха о государственном благе.

Человеческая история, по мнению Климента, имеет три периода развития, к каждому из которых Бог дал напутствия:

- Завет был дарован Аврааму в качестве пророчества будущего.

- Ветхий завет послан через Моисея иудеям для выживания.

- Новый завет - истина, данная для спасения всех людей.

Поэтому богословы должны владеть светскими науками, познавая через них Божье Провидение.

Все послание Климента выражает одну цельную мысль: право русской церкви выбирать собственный путь. Ибо Господь дает возможности людям, согласно Своему Промыслу. Но убедить в своих мыслях современников Клименту не удалось.

В конце XII в. Киев перестал играть роль политического центра Руси, уступив это место Москве. А феодальная раздробленность в итоге привела к неспособности противостояния монголо-татарской орде. Автономию русская церковь фактически получила лишь после падения Византии.

Кратко о Клименте Смолятиче можно сказать следующее: он был выдающимся мыслителем своего времени, первым богословом и исконно русским митрополитом, вынашивавшим идеи самостоятельности русского православия и централизации государства. В его лице соединились высокая духовность, глубокий ум и образованность. Оценить эти качества митрополита современники не смогли, передав такое право потомкам.

Климент Смолятич (ск. после 1164), митрополит Киевский и всея Руси (1147 — 1155), писатель, мыслитель. В Ипатьевской летописи 1147 говорится о Клименте Смолятиче, что он “книжник и философ”, подобного которому “не бывало в Русской земле”. Считается, что его перу принадлежит “Послание, написанное Климентом митрополитом русским Фоме, пресвитеру, истолкованное Афанасием Мнихом” и “Слово о любви Климове”.

Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, т. II, Е – М, с. 260.

Климент Смолятич, Клим Смолятич (ум. после 1154), - монах Зарубского монастыря, древнерусский церковный писатель; очевидно, смолянин. В 1147 году киевский князь Изяслав Мстиславич поставил Климента Смолятича киевским митрополитом без санкции константинопольского патриарха. После смерти Изяслава (1154) Климент Смолятич принужден был оставить митрополичью кафедру. Климент Смолятич был высоко образованным человеком своего времени и выдающимся писателем ("бе зело книжен и учителен и философ велий и много писания написав"). Сохранилось лишь одно его сочинение - "Послание к смоленскому пресвитеру Фоме", являющееся частью обширной переписки Климента Смолятича с Фомой. Оно важно как документ, свидетельствующий о зарождении свободомыслия в церк. письменности.

Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 7. КАРАКЕЕВ - КОШАКЕР. 1965.

Литература: Никольский Н. К., О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII в., СПБ, 1892.

Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014, с. 279-280.

Сочинения: Лопарев X. М. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме. Неизданный памятник литературы XII в. Спб., 1892.

Использованы материалы из кн.: Богуславский В.В., Бурминов В.В. Русь рюриковичей. Иллюстрированный исторический словарь. М., 2000, с. 272.

Климент Смолятич, митрополит Киевский в 1147—56 (ск. после 1164), православный мыслитель.

В киевские митрополиты Климента возвели 27 мая 1147 без благословения константинопольского патриарха, но по инициативе вел. кн. Изяслава Мстиславича. Т. о., Климент Смолятич стал вторым русским по происхождению митрополитом (после Илариона). Поставление Климента в митрополиты было напрямую связано с желанием вел. князя и некоторых церковных иерархов утвердить независимость как Русской церкви, так и всего Киевского государства от Византии. Именно поэтому вспомнили о некоторых традициях раннего, еще Владимировой поры, русского христианства.

А свои размышления об истинности Благодати Климент, опять же в духе митр. Илариона, иллюстрирует своеобразным толкованием библейской притчи о Заре и Фаресе, сыновьях-двойняшках библейского патр. Иуды и его невестки Фамари. Зара должен был родиться первым, но во время родов лишь выставил руку, на которую тотчас же была навязана красная нитка. Первым же на свет появился Фарес.

Далее читайте:

Сочинения:

Лопарев X. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме. Неизданный памятник литературы 12 в. СПб., 1892;

Послание, написано Климентом, митрополитом русским, Фоме пресвитеру, истолковано Афанасием мнихом. — В кн.: Златоструй. Древняя Русь 10-13 вв. М., 1990, с. 180-90.

Литература:

Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя 12 в. СПб., 1892;

Голубинский К История Русской Церкви, т. 1,1-я пол. М., 1902, с. 300-14,847-51.

Читайте также: