Календарные обряды и их поэзия кратко

Обновлено: 28.06.2024

произведения народного устно-поэтического творчества, являющиеся частью календарной обрядности. Календарные обряды, игры и песни связаны с явлениями природы, с годовым кругом солнца, с земледельческим трудом. В основе этих обрядов лежала вера в магическую силу слова, жеста, действия, способную, по представлениям людей, обеспечить хороший урожай. К языческим по своему существу календарным обрядам и связанной с ними поэзии были позднее приурочены христианские праздники. В русской К. п. сочетались магические заклинания, христианские мотивы и трудовой житейский опыт. Поэтически наиболее богаты зимний и весенний обрядовые циклы. Во время зимних праздников пелись колядки (См. Колядка) и овсени, а также Подблюдные песни. Начало весны отмечено масленичными народными песнями и играми. Летняя обрядность связана с праздником Ивана Купалы. Яркой образностью, оптимизмом отличаются осенние обрядовые песни и игры, приуроченные к периоду сбора урожая. С ростом просвещения и по мере того, как человек обретал всё большую власть над силами природы, календарные обряды постепенно исчезали из народного быта. Многие произведения К. п., утратив непосредственную связь с обрядом, тем не менее сохранились в крестьянском песенном репертуаре как игровые и лирические песни.

Лит.: Аничков Е. В., Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 1—2, СПБ, 1903—05; Чичеров В. И., Зимний период русского земледельческого календаря XVI-XIX вв., М., 1957; Пропп В. Я., Русские аграрные праздники. (Опыт историко-этнографического исследования), Л., 1963.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое "Календарная поэзия" в других словарях:

КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ — КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ, разновидность обрядовой поэзии … Современная энциклопедия

КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ — произведения народного устно поэтического и музыкально поэтического творчества, элемент обрядности, связанной с временами года, аграрными праздниками (колядки, веснянки и др.) … Большой Энциклопедический словарь

Календарная поэзия — КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ, разновидность обрядовой поэзии. … Иллюстрированный энциклопедический словарь

календарная поэзия — произведения народного устно поэтического и музыкально поэтического творчества, элемент обрядности, связанной с временами года, аграрными праздниками (колядки, веснянки и др.). * * * КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ, произведения народного… … Энциклопедический словарь

КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ — КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ, произведения народного устно поэтического творчества, являющиеся частью календарной обрядности, связанной с явлениями природы, годовым кругом солнца, земледельческим трудом. В русской К. п. сочетались пережитки язычества (напр … Литературный энциклопедический словарь

Хоровая поэзия — у древних греков. Хоровое начало в развитии поэзии является одним из существенных элементов так наз. первобытного поэтического синкретизма, т. е. сочетания ритмических, плясовых движений с музыкой и словом, причем руководящая роль выпадала на… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

НАРОДНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО — (народная словесность, устная словесность, народная поэзия, фольклор), совокупность различных видов и форм массового словесного художественного творчества, вошедших в бытовую традицию того или иного народа. Древнейшие виды словесного творчества… … Литературный энциклопедический словарь

Колядки — вид устной обрядовой поэзии: песенки, исполнявшиеся в обряде колядования. Исполнялись группами колядовщиков под окнами домов во время святок и заключали величание хозяина и его близких и пожелания урожая, благополучия, здоровья. Композиция К.… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

Вплоть до начала ХХ века русские крестьяне ежегодно справляли целый ряд календарных праздников, посредством которых стремились получить большой урожай. Целью этих обрядов было воздействовать на окружающий мир, землю, воду, оградить себя от бед, болезней, неурожая. Обряды образовались в результате смешения христианства с язычеством, они отразили дохристианское поклонение солнцу и земле, обожествление животных, культ предков. Календарные обряды получили свое наименование от того, что они сопровождают труд народа в течение всего года. В русском народном творчестве ведущее место занимает земледельческий календарный фольклор, так как именно земледелие было основным занятием восточных славян.

Календарный фольклор в исследованиях и учебных пособиях XIX – начала ХХ веков делился на четыре цикла по временам года (И.П. Сахаров, братья Б. и Ю. Соколовы и др.) или на два цикла – зимнего и летнего солнцеворотов (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев). Обе эти циклизации не поддерживаются современной фольклористикой. В основу четырехциклового деления легло понятие времени года, что создает нечеткость в отношении разграничений обрядов; деление же на два цикла (зимний и летний) является попыткой вывести духовную культуру из религии.

Современная фольклористика определяет особенности календарного фольклора в зависимости от трудовой деятельности крестьян и делит его на два цикла:

1) обряды, направленные на подготовку и увеличение урожая (зимний, весенний и летний цикл) и

2) обряды, сопровождающие уборку урожая (осенний период).

Обряды обоих циклов отличаются своим характером: в первом цикле в большинстве случаев они имеют вид самостоятельных действий, совершаемых параллельно с проводимыми работами или даже независимо от них; обряды второго цикла почти всегда не самостоятельны, а лишь сопровождают уборочные работы. Календарные обряды распространены во всем мировом фольклоре; известно, что еще в Древней Греции и Риме были широко известны ежегодные праздники, связанные с уборкой урожая.

В России на протяжении многих веков главными были обряды:

1) празднования Нового года – святочная неделя (25 декабря – 6 января). Хочется заметить, что русский народ всегда праздновал астрономический Новый год, хотя в русском феодальном государстве, вплоть до эпохи Петра I, новый год начинался с 1 сентября;

2) масленица или масленичная неделя (конец февраля);

3) весенние календарные обряды;

4) семицкая неделя и Троица;

5) летние календарные обряды (день Ивана Купалы и Петров день).

Композиция наиболее полных колядок включает следующие элементы:

1) обращение к Коляде, поиски ее ряжеными;

2) величание, описание обряда;

3) пожелание благополучия, просьба о вознаграждении.

| Пришла коляда накануне рождества, |

| Виноградье красно-зеленое мое! |

| Блин да лепешка кладись на окошко, |

| Виноградье красно-зеленое мое! |

| Коли нет блина, то конец пирога, |

| Виноградье красно-зеленое мое! и т.д |

| Дорогая гостья масленица, |

| Авдотья Изотьевна, |

| Много ты добра истратила, |

| Много вина, пива выпила. |

| Масленица-обманщица обманула нас – |

| На великий пост дала редьки хвост. |

| Весна, весна красная! |

| Приди, Весна, с радостью, |

| С радостью, с радостью, |

| С великой милостью, |

| Со льном высоким, |

| С корнем глубоким, |

| С хлебами обильными. |

В другой группе веснянок обращение к весне переплетается с мотивами любви и будущего брака.

Следующий весенний праздник – троицко-семицкая неделя, это праздник цветения растительницы, в эти дни дома украшают цветущими ветками, катаются на тройках, украшенных цветами. В эти дни девушки шли в лес, где выбирали березки, завивали их, несли с собой в рощу ритуальные блюда, водили хороводы и пели песни:

| К тебе девки пришли, |

| Березка, березка, |

| Завивайся кудрявая! |

| К тебе красны пришли, |

| Пирога принесли. |

| Нивка, нивка, отдай мою силку, |

| Я тебя жала, силку потеряла. |

В жнивных песнях отражалась и радость окончания тяжелого труда:

| Ох, и слава Богу, |

| Что жито пожали! |

| Что жито пожали |

| И в копы поклали, |

| На гумне стогами, |

| В клети закромами, |

| А в печи пирогами. |

Основные праздники русского земледельческого календаря отражались в календарно-обрядовых песнях. Их содержание – сочетание языческих и христианских верований, даже отражение некоторых особенностей сельскохозяйственных работ. Многие аспекты крестьянского труда носили коллективный характер, при этом всегда исполнялись песни определенного содержания, они сопровождали даже заготовку соленой капусты (25 сентября). Знание календарно-обрядовой поэзии помогает лучше понять особенности жизни русского народа. Собирание календарно-обрядовой поэзии началось в первой половине XIX века, но к концу XIX века календарная поэзия стала исчезать в народе, поэтому ее записи сейчас представляют особый интерес, позволяют лучше понять менталитет русского народа.

Вплоть до начала ХХ века русские крестьяне ежегодно справляли целый ряд календарных праздников, посредством которых стремились получить большой урожай. Целью этих обрядов было воздействовать на окружающий мир, землю, воду, оградить себя от бед, болезней, неурожая. Обряды образовались в результате смешения христианства с язычеством, они отразили дохристианское поклонение солнцу и земле, обожествление животных, культ предков. Календарные обряды получили свое наименование от того, что они сопровождают труд народа в течение всего года. В русском народном творчестве ведущее место занимает земледельческий календарный фольклор, так как именно земледелие было основным занятием восточных славян.

Календарный фольклор в исследованиях и учебных пособиях XIX – начала ХХ веков делился на четыре цикла по временам года (И.П. Сахаров, братья Б. и Ю. Соколовы и др.) или на два цикла – зимнего и летнего солнцеворотов (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев). Обе эти циклизации не поддерживаются современной фольклористикой. В основу четырехциклового деления легло понятие времени года, что создает нечеткость в отношении разграничений обрядов; деление же на два цикла (зимний и летний) является попыткой вывести духовную культуру из религии.

Современная фольклористика определяет особенности календарного фольклора в зависимости от трудовой деятельности крестьян и делит его на два цикла:

1) обряды, направленные на подготовку и увеличение урожая (зимний, весенний и летний цикл) и

2) обряды, сопровождающие уборку урожая (осенний период).

Обряды обоих циклов отличаются своим характером: в первом цикле в большинстве случаев они имеют вид самостоятельных действий, совершаемых параллельно с проводимыми работами или даже независимо от них; обряды второго цикла почти всегда не самостоятельны, а лишь сопровождают уборочные работы. Календарные обряды распространены во всем мировом фольклоре; известно, что еще в Древней Греции и Риме были широко известны ежегодные праздники, связанные с уборкой урожая.

В России на протяжении многих веков главными были обряды:

1) празднования Нового года – святочная неделя (25 декабря – 6 января). Хочется заметить, что русский народ всегда праздновал астрономический Новый год, хотя в русском феодальном государстве, вплоть до эпохи Петра I, новый год начинался с 1 сентября;

2) масленица или масленичная неделя (конец февраля);

3) весенние календарные обряды;

4) семицкая неделя и Троица;

5) летние календарные обряды (день Ивана Купалы и Петров день).

Композиция наиболее полных колядок включает следующие элементы:

1) обращение к Коляде, поиски ее ряжеными;

2) величание, описание обряда;

3) пожелание благополучия, просьба о вознаграждении.

| Пришла коляда накануне рождества, |

| Виноградье красно-зеленое мое! |

| Блин да лепешка кладись на окошко, |

| Виноградье красно-зеленое мое! |

| Коли нет блина, то конец пирога, |

| Виноградье красно-зеленое мое! и т.д |

| Дорогая гостья масленица, |

| Авдотья Изотьевна, |

| Много ты добра истратила, |

| Много вина, пива выпила. |

| Масленица-обманщица обманула нас – |

| На великий пост дала редьки хвост. |

| Весна, весна красная! |

| Приди, Весна, с радостью, |

| С радостью, с радостью, |

| С великой милостью, |

| Со льном высоким, |

| С корнем глубоким, |

| С хлебами обильными. |

В другой группе веснянок обращение к весне переплетается с мотивами любви и будущего брака.

Следующий весенний праздник – троицко-семицкая неделя, это праздник цветения растительницы, в эти дни дома украшают цветущими ветками, катаются на тройках, украшенных цветами. В эти дни девушки шли в лес, где выбирали березки, завивали их, несли с собой в рощу ритуальные блюда, водили хороводы и пели песни:

| К тебе девки пришли, |

| Березка, березка, |

| Завивайся кудрявая! |

| К тебе красны пришли, |

| Пирога принесли. |

| Нивка, нивка, отдай мою силку, |

| Я тебя жала, силку потеряла. |

В жнивных песнях отражалась и радость окончания тяжелого труда:

| Ох, и слава Богу, |

| Что жито пожали! |

| Что жито пожали |

| И в копы поклали, |

| На гумне стогами, |

| В клети закромами, |

| А в печи пирогами. |

Основные праздники русского земледельческого календаря отражались в календарно-обрядовых песнях. Их содержание – сочетание языческих и христианских верований, даже отражение некоторых особенностей сельскохозяйственных работ. Многие аспекты крестьянского труда носили коллективный характер, при этом всегда исполнялись песни определенного содержания, они сопровождали даже заготовку соленой капусты (25 сентября). Знание календарно-обрядовой поэзии помогает лучше понять особенности жизни русского народа. Собирание календарно-обрядовой поэзии началось в первой половине XIX века, но к концу XIX века календарная поэзия стала исчезать в народе, поэтому ее записи сейчас представляют особый интерес, позволяют лучше понять менталитет русского народа.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Календарные обряды и их поэзия

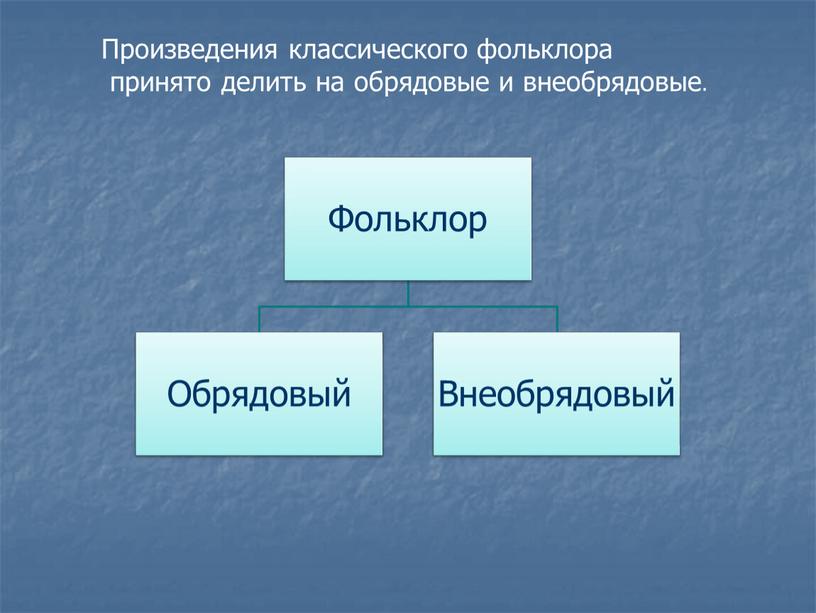

Произведения классического фольклора принято делить на обрядовые и внеобрядовые.

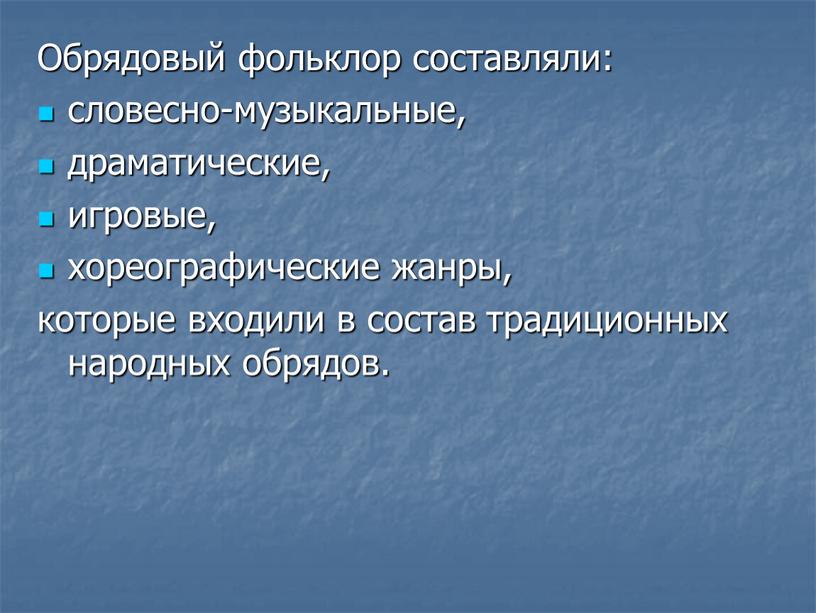

Обрядовый фольклор составляли: словесно-музыкальные, драматические, игровые, хореографические жанры, которые входили в состав традиционных народных обрядов.

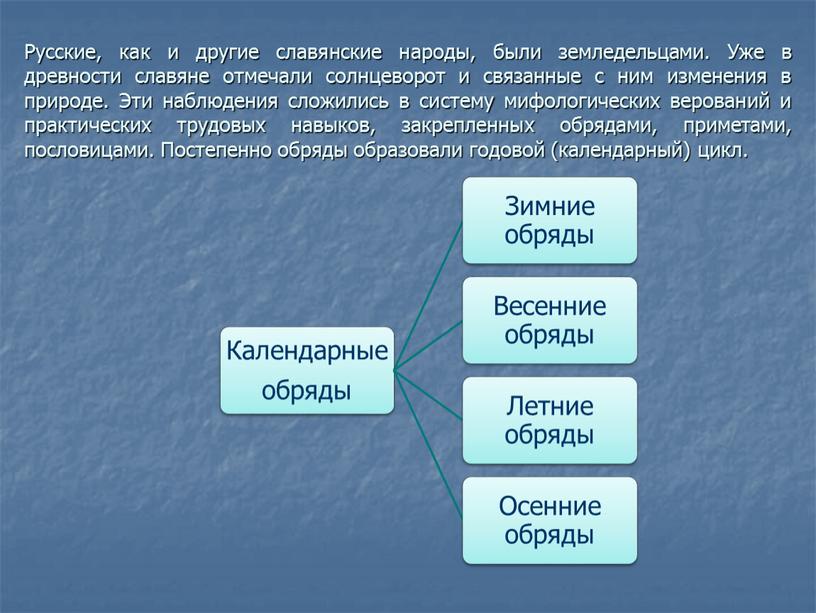

Русские, как и другие славянские народы, были земледельцами. Уже в древности славяне отмечали солнцеворот и связанные с ним изменения в природе. Эти наблюдения сложились в систему мифологических верований и практических трудовых навыков, закрепленных обрядами, приметами, пословицами. Постепенно обряды образовали годовой (календарный) цикл.

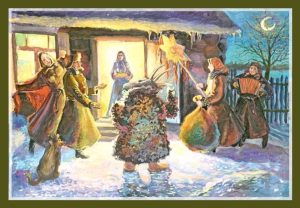

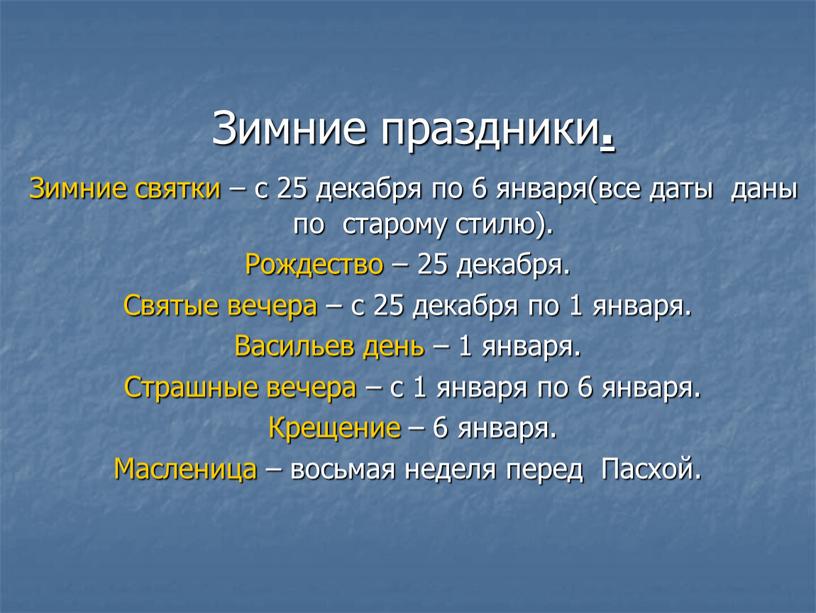

Зимние праздники. Зимние святки – с 25 декабря по 6 января(все даты даны по старому стилю). Рождество – 25 декабря. Святые вечера – с 25 декабря по 1 января. Васильев день – 1 января. Страшные вечера – с 1 января по 6 января. Крещение – 6 января. Масленица – восьмая неделя перед Пасхой.

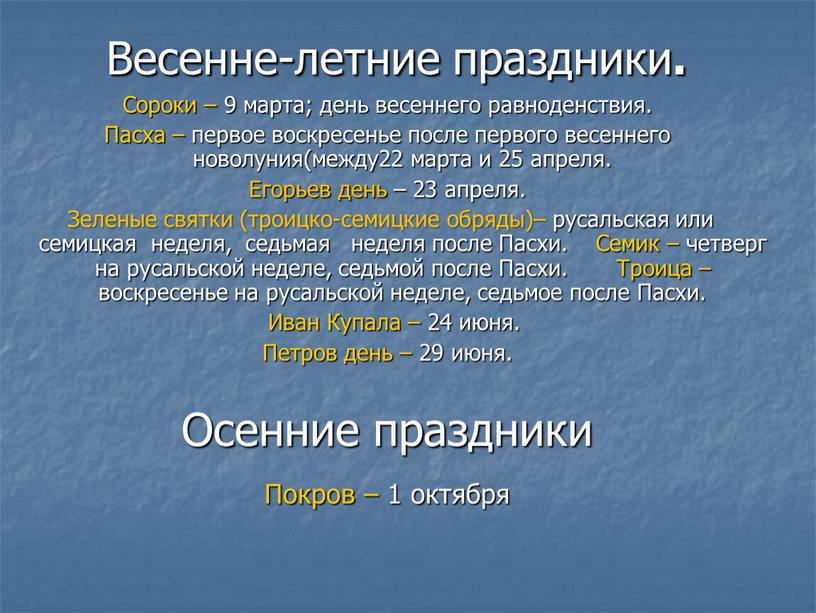

Весенне-летние праздники. Сороки – 9 марта; день весеннего равноденствия. Пасха – первое воскресенье после первого весеннего новолуния(между22 марта и 25 апреля. Егорьев день – 23 апреля. Зеленые святки (троицко-семицкие обряды)– русальская или семицкая неделя, седьмая неделя после Пасхи. Семик – четверг на русальской неделе, седьмой после Пасхи. Троица – воскресенье на русальской неделе, седьмое после Пасхи. Иван Купала – 24 июня. Петров день – 29 июня. Осенние праздники Покров – 1 октября

Цикл календарных песен Календарные песни жанрово многообразны, но существуют они в неразрывном единстве представляющем собой своеобразный цикл. Он представляет собой соотношение языческого календаря с церковно-христианским. Путём наложения праздников образовалось двоеверие – слияние язычества и христианства. Обряды и соответствующие им песни призваны были обеспечить хороший урожай, приплод скота, рождение детей, благополучие. Для более яркого претворения обрядовых действий человек пользовался магией пения.

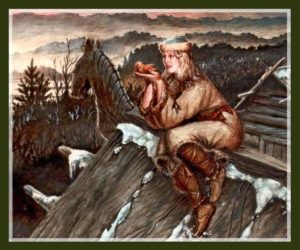

В Егорьев день впервые после зимы выгоняли скот на пастбища, подхлестывая животных ветками вербы. Этот праздник был преимущественно мужским. Мужчины обходили поля, закликая Егория уберечь скот от падежа, болезней, от зверей и сглаза. Подростки ходили от двора ко двору и пели перед каждым домом песни-пожелания. В этом весеннем празднике особенная роль отводилась пастуху. Он должен был ритуальной игрой на пастушеском рожке и специальными заговорами сохранить скот целым и невредимым на все время, пока скот пасется в поле.

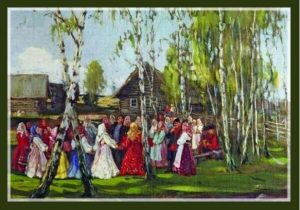

Конец весны – начало лета (май – июнь) – время новых праздников. Самый многообрядовый среди них – Зеленые святки или русальская неделя. Главные действующие лица во время летних святок – девушки; главная героиня исполнявшихся песен – березка, воплощавшая для крестьян животворную и растительную силу.

В Семик, празднично одевшись, девушки отправлялись в лес завивать березу: перевязывали концы деревьев кольцами, сплетали березовые верхушки с травой, пригнув березу. Венок, образованный ветвями, представлял собой магический круг. Березу завивали на несколько дней – до Троицына дня, когда шли смотреть, завял венок или нет, и в зависимости от этого предугадывали, счастливым или несчастным будет ближайший год и как сложится судьба гадающей девушки. Как и все календарные ритуалы, троицко-семицкие обряды связаны с будущим плодородием: урожаем и браком. После завивания березы ходили смотреть поля. Гадая о судьбе девушки, плели венки и, пуская их по воде, ждали, прибьется ли венок к берегу, поплывет ли по течению, что означало скорое или нескорое замужество; утонувший венок сулил смерть…

После ритуалов в ночь на Ивана Купалу и встречи солнца в Петров день- вплоть до жатвы не было никаких праздничных обрядов. Жнивные же ритуалы не были жестко связаны с календарем, ибо зависели от срока поспевания зерна. Так как жатва, в отличие от пахоты и сева , была женским делом, то жнивные обряды и связанные с ними песни – прежде всего женские. Трем этапам жатвы соответствуют три вида песен: -зажиночные – в начале уборки урожая; -жнивные – во время полевых работ (в этих песнях говорится в основном о самом труде крестьянок в поле); -дожиночные (обжиночные) – поются после окончания жатвы. В конце уборки хлеба в поле оставляли немного колосьев и завивали несжатый пучок или, пригнув его к земле, закапывали вместе с хлебом и солью. Последний сноп украшали и несли в дом.

Частью народного быта является фольклор. Он сопровождал первую пахоту, молодежные гулянья, праздничные обряды. Обрядовыми именуются песни, который исполняют во время самых разных обрядов.

Древние славяне считали, что такие обряды оказывают влияние на силы природы: способствуют хорошему урожаю, удачной охоте, приплоду скота, принесут человеку здоровье, счастье и богатство и т.п.

Праздник Каляды

Коляда — один из крупных славянских праздников, в переводе с латинского — первый день месяца. Этот праздник приурочен к зимнего солнцестоянию, к рождению Нового солнца, нового солнечного года, к повороту солнца на весну.

С пением колядок — песен, юноши и девушки наряжались и обходили дома, славили их хозяев, желали богатого урожая, изобилия и т.п. Веселые, короткие колядки были песенной формой таких пожеланий. В завершении колядующие просили хозяев дома наградить их. Наградой были угощения:

Бегла свинка от Максимки,

Да сгубила Коляду,

А ты, хлопчик,

Не гуляй, не гуляй,

А колядки собирай, собирай…

Если хозяева отказывали в угощении, то для них могли пропеть:

У скупого мужика

Родись рожь хороша:

Колоском пуста,

Соломкой густа!

После принятия христианства праздник Коляды совпал с празднованием Рождества Христова.

Коляда, Коляда!

А бывает Коляда

Накануне Рождества.

Коляда пришла,

Рождество принесла.

Перед Рождеством и под Новый Год существовал обычай — святочные гадания по жребию, которые сопровождались подблюдными песнями, в иносказательной форме предвещающих будущее каждому участнику. В песнях предвещалось: богатство, счастье, несчастье, замужество и т.п..

На печи дежа

Высоко взошла.

Кому мы же спели,

Тому добро.

Кому вынется,

Тому сбудется!

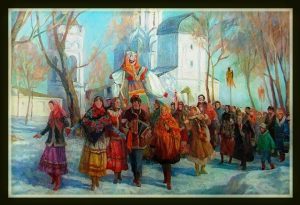

Пр аздник Маслени ц ы

Масленица — один из самых весёлых древних праздничков, отмечаемый в течении недели перед Великим постом, отличающейся гостеприимством и обильным застольем.

Масленица изображалась в песнях как богатая, красивая и щедрая гостья, которую народ встречал с радостью и весельем:

Наша Масленница годовая,

Она гостика дорогая,

Она пешая к нам не ходит,

Всё на комонях разъезжает,

Чтоб коники были вороные,

Чтобы слуги были молодые.

Чтобы проводить Масленицау — чучело с песнями возили по деревне, а затем хоронили или сжигали.

Поговорки:

Не всё коту Масленица, будет и Великий пост.

Масленица объедуха, деньгам приберуха.

На горках покататься, в блинах поваляться.

Сыр, сметану, масло вкушай, все беды — щедростью души избывай.

Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.

Заклички весны

Обряды, связанные со встречей весны, сопровождались не пением, а кликанием. Это то, что разрешалось издревле. И даже было обязательным. Славяне считали, чтобы Весна пришла, ее нужно позвать, попросить придти — выкликнуть. Девушки под вечер вечер забирались на крыши сараев, выходили на высокие места и оттуда кликали весну.

Весна, весна красная!

Приди, весна, с радостью,

С радостью, с огромною милостью:

Со льном большим,

С корнем глубоким,

С хлебом великим.

В это время начиналось возвращение перелетных птиц. Чтобы приблизить весну, хозяйки пекли фигурки птиц с распахнутыми крыльями: “грачей”, “жаворонков”, “куликов”. Каждый член семьи, выходя на улицу, подбрасывал их в воздух и выкликивал:

Жаворонки, жавороночки!

Прилетите к нам, принесите нам

лето теплое.

Закличек было много. Наигравшись, накричавшись, фигурки прикрепляли к веткам деревьев, засовывали под крыши домов и сараев. Остатки печенья съедали или скармливали скоту.

Все это связывали с приходом весны, весенним возрождением земли.

Праздник Троицы

Широко отмечается летний праздник — Троица. Это один из важнейших праздников в году. Для славянских народов этот день особенный, с ним связано множество примет и обрядов. Возрождение земли после зимы отмечалось массовыми народными гуляньями, девушки плели пышные венки и гадали на замужество и свою долю, в Троицу бросая их в воду и наблюдая, как река их принимает. Водили хороводы, которые сопровождались различными песнями:

Березонька кудрявая,

Кудрявая, моложавая.

Под тобою, березонька,

Всё не мак цветет,

Под тобою, березонька,

Не огонь горит;

Не мак цветет,

Не огонь горит —

Красные девушки

В хороводе стоят,

Про тебя, березонька,

Всё песни поют.

В празднике Троицы органично слились языческие и христианские верования.

Праздник Ивана Купалы

Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. приближение к жатве. По времени проведения совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи.

По традиции производились два очистительные обряда: купание и прыгание через костёр.

Горела липа, горела,

Под ней панейка сидела.

Искорки на неё падали,

Парни по ней плакали

Что ж вы обо мне плачете,

Не одна я на свете,

Ведь не одна я едина,

Девушек полна деревня.

Девушки собирают травы и цветы, плетут венки, по которым гадают и припасают травы-обереги (полынь, зверобой, крапиву). В купальскую ночь ищут клады (цветущий папортник).

Основная цель купальских обрядов — отогнать злых духов, чтобы они не испортили урожай перед жатвой. Для этого жгут костры. Юноши и девушки ночь накануне Купалы проводили в поле.

Купалы проводила в поле.

А мы ночью мало спали,

Ведь мы поле охраняли.

Праздник урожая

Праздник урожая посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию — спасы: медовый, хлебный, яблочный.

Лежит козёл на мяже,

Дивуется бороде:

А и чья то борода,

А вся мёдом увита?

Для восстановления сил катались по жатве. С радостными песнями возвращались домой. Последний сноп брали с собой и хранили в деревне весь год.

Ох, и слава богу,

Что жито пожали,

Что жито пожали,

И в копы поклали:

На гумне стогами,

В клети — закромами,

А в печи пирогами!

В такие дни чествовали и благодарили Богородицу (Мать – Сыру-Землю) за собранный урожай. Считается, что она даёт благополучие, покровительствует земледелию, семье и особенно матерям.

Праздник Покров

По погоде этого дня, по тому, как падают листья с деревьев, откуда дует ветер, какие птицы улетают на юг, загадывали о характере предстоящей зимы.

Сельскохозяйственный год завершен, и снова наступает время веселых игр, гуляний, свадеб с их обрядами и ритуалами. В Покров девки просили Ладу о скором замужестве, гадали.

К празднику Покрова в избе старались навести полный порядок и наготовить как можно больше угощений из плодов нового урожая.

С течением времени праздник Покров стал более православным, но у древних славян он был одним из важных праздников в году.

Заключение

Календарно-обрядовая поэзия — это художественное обобщение трудового опыта крестьянина — земледельца. Календарные праздники облегчали тяжёлый труд крестьян, давали им возможность отдыха, наполняя его поэзией.

Список используемой литературы

1. В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.. Литература. 6 класс. 1 часть. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2013

Произведения классического фольклора принято делить на обрядовые и внеобрядовые

Произведения классического фольклора

принято делить на обрядовые и внеобрядовые.

Обрядовый фольклор составляли: словесно-музыкальные, драматические, игровые, хореографические жанры, которые входили в состав традиционных народных обрядов

Обрядовый фольклор составляли:

словесно-музыкальные,

драматические,

игровые,

хореографические жанры,

которые входили в состав традиционных народных обрядов.

Календарные обряды и их поэзия

Русские, как и другие славянские народы, были земледельцами

Русские, как и другие славянские народы, были земледельцами. Уже в древности славяне отмечали солнцеворот и связанные с ним изменения в природе. Эти наблюдения сложились в систему мифологических верований и практических трудовых навыков, закрепленных обрядами, приметами, пословицами. Постепенно обряды образовали годовой (календарный) цикл.

Зимние праздники . Зимние святки – с 25 декабря по 6 января(все даты даны по старому стилю)

Зимние праздники.

Зимние святки – с 25 декабря по 6 января(все даты даны по старому стилю).

Рождество – 25 декабря.

Святые вечера – с 25 декабря по 1 января.

Васильев день – 1 января.

Страшные вечера – с 1 января по 6 января.

Крещение – 6 января.

Масленица – восьмая неделя перед Пасхой.

Весенне-летние праздники . Сороки – 9 марта; день весеннего равноденствия

Весенне-летние праздники.

Сороки – 9 марта; день весеннего равноденствия.

Пасха – первое воскресенье после первого весеннего новолуния(между22 марта и 25 апреля.

Егорьев день – 23 апреля.

Зеленые святки (троицко-семицкие обряды)– русальская или семицкая неделя, седьмая неделя после Пасхи. Семик – четверг на русальской неделе, седьмой после Пасхи. Троица – воскресенье на русальской неделе, седьмое после Пасхи.

Иван Купала – 24 июня.

Петров день – 29 июня.

Осенние праздники

Покров – 1 октября

Цикл календарных песен Календарные песни жанрово многообразны, но существуют они в неразрывном единстве представляющем собой своеобразный цикл

Цикл календарных песен

Календарные песни жанрово многообразны, но существуют они в неразрывном единстве представляющем собой своеобразный цикл. Он представляет собой соотношение языческого календаря с церковно-христианским. Путём наложения праздников образовалось двоеверие – слияние язычества и христианства.

Обряды и соответствующие им песни призваны были обеспечить хороший урожай, приплод скота, рождение детей, благополучие. Для более яркого претворения обрядовых действий человек пользовался магией пения.

Песни зимнего календаря коляды подблюдные

Песни весеннего календаря Веснянки

Песни весеннего календаря

Веснянки

Закликание

Вербные

В Егорьев день впервые после зимы выгоняли скот на пастбища, подхлестывая животных ветками вербы

В Егорьев день впервые после зимы выгоняли скот на пастбища, подхлестывая животных ветками вербы. Этот праздник был преимущественно мужским. Мужчины обходили поля, закликая Егория уберечь скот от падежа, болезней, от зверей и сглаза. Подростки ходили от двора ко двору и пели перед каждым домом песни-пожелания.

В этом весеннем празднике особенная роль отводилась пастуху. Он должен был ритуальной игрой на пастушеском рожке и специальными заговорами сохранить скот целым и невредимым на все время, пока скот пасется в поле.

Конец весны – начало лета (май – июнь) – время новых праздников

Конец весны – начало лета (май – июнь) – время новых праздников.

Самый многообрядовый среди них – Зеленые святки или русальская неделя.

Главные действующие лица во время летних святок – девушки; главная героиня исполнявшихся песен – березка, воплощавшая для крестьян животворную и растительную силу.

В Семик , празднично одевшись, девушки отправлялись в лес завивать березу: перевязывали концы деревьев кольцами, сплетали березовые верхушки с травой, пригнув березу

В Семик, празднично одевшись, девушки отправлялись в лес завивать березу: перевязывали концы деревьев кольцами, сплетали березовые верхушки с травой, пригнув березу. Венок, образованный ветвями, представлял собой магический круг. Березу завивали на несколько дней – до Троицына дня, когда шли смотреть, завял венок или нет, и в зависимости от этого предугадывали, счастливым или несчастным будет ближайший год и как сложится судьба гадающей девушки. Как и все календарные ритуалы, троицко-семицкие обряды связаны с будущим плодородием: урожаем и браком. После завивания березы ходили смотреть поля. Гадая о судьбе девушки, плели венки и, пуская их по воде, ждали, прибьется ли венок к берегу, поплывет ли по течению, что означало скорое или нескорое замужество; утонувший венок сулил смерть…

Иван Купала Времени летнего солнцестояния (22-24 июня), когда солнечное тепло и свет достигали наибольшей силы, соответствовал праздник «Иван

После ритуалов в ночь на Ивана

После ритуалов в ночь на Ивана Купалу и встречи солнца в Петров день- вплоть до жатвы не было никаких праздничных обрядов. Жнивные же ритуалы не были жестко связаны с календарем, ибо зависели от срока поспевания зерна. Так как жатва, в отличие от пахоты и сева , была женским делом, то жнивные обряды и связанные с ними песни – прежде всего женские. Трем этапам жатвы соответствуют три вида песен:

-зажиночные – в начале уборки урожая;

-жнивные – во время полевых работ (в этих песнях говорится в основном о самом труде крестьянок в поле);

-дожиночные (обжиночные) – поются после окончания жатвы.

В конце уборки хлеба в поле оставляли немного колосьев и завивали несжатый пучок или, пригнув его к земле, закапывали вместе с хлебом и солью. Последний сноп украшали и несли в дом.

Читайте также: