Итоги второй мировой войны для японии кратко по пунктам

Обновлено: 01.06.2024

Непосредственные результаты и дальнейшие последствия крупнейшего военного конфликта в истории человечества – Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Мобилизация

Формально в войне участвовало 72 государства (80 % населения Земного шара). В реальности военные действия охватили территорию около 40 стран – почти всю Европу, Северную Африку, часть Ближнего Востока, Китай, Юго-восточную Азию, Тихоокеанское побережье от северной Австралии до Аляски. При этом война на Дальнем Востоке началась уже в 1937 году (японо-китайская война 1937-1945 годов). В вооружённые силы было мобилизовано 110 млн человек. Погибло до 65 млн чел., из них на фронтах – до 27 млн человек. СССР потерял более 8,9 млн военных и от 11 до 18 млн мирных жителей. Германия – около 5 млн военных и около полутора миллионов мирных жителей. Китай – 3,8 млн военных и от 8 до 30 млн мирных жителей. Япония – почти 2 млн военных и 690 тыс. мирных жителей. Польша – 425 тыс. военных и 5,6 млн мирных жителей. Франция – 253 тыс. военных и 412 тыс. мирных жителей. Великобритания – более 286 тыс. военных и 96,7 тыс. мирных жителей. США – 405,4 тыс. военных и 3 тыс. мирных жителей.

Экономика войны

Военные расходы и военные убытки составили 4 трлн долларов, что составило 60—70 % национального дохода воевавших государств. К концу войны огромное пространство от Сталинграда до Нормандии было разрушено. Однако восстановление разрушенных промышленности и жилья стали огромным рынком, который способствовал экономическому подъему в конце 40-х годов. Вторым фактором такого подъема стала гонка вооружений. Основные государства-участники войны настолько нарастили военное производство, что возникли устойчивые военно-промышленные комплексы, которые в странах-победительницах продолжили существовать и в дальнейшем.

Международные отношения

Конференция определила новые границы в Европе. Все приобретения Германии после 1938 года отменялись. Восточная Пруссия отходила от Германии к СССР и Польше. Кенигсберг стал российским городом Калининградом – столицей Калининградской области РСФСР. Польша получила и другую компенсацию за территории, отошедшие в 1939 году к СССР. Польско-германская граница была передвинута на запад до рек Одер и Нейсе. Началась массовая высылка немцев с территорий Польши и Чехословакии.

Денацификация Германии

Германия должна была оплатить причиненные нацистами разрушения. Репарации были определены в 20 млрд долларов, половину которых должен был получить СССР. Союзники договорились выдать друг другу (репатриировать) тех граждан, которые оказались в чужой зоне оккупации. Под этим предлогом Сталин добился выдачи Советскому Союзу тысяч людей, бежавших на Запад от коммунистических репрессий.

Инициаторы войны были преданы суду Международного трибунала в Нюрнберге, который работал с 20 ноября 1945 года. На скамье подсудимых оказались ведущие чиновники и военачальники нацизма, из которых 1 октября 1946 года 11 были приговорены к смерти (И. Риббентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, Ф. Заукель, А. Йодль, А. Зейсс-Инкварт, М. Борман (заочно)), Г. Геринг (покончил жизнь самоубийством), 3 — приговорены к пожизненному заключению (Р. Гесс, В. Функ, Э. Редер). К. Дениц, Б. Ширах, А. Шпеер и К. Нейрат получили от 10 до 20 лет тюремного заключения, а Я. Шахт, Ф. Папен, Г. Фриче были оправданы. 16 октября 1946 года 10 видных нацистов были повешены. Нацистские и фашистские организации были запрещены.

Демилитаризация Японии

Подобный процесс над японскими военными преступниками прошел и в Токио 3 мая 1946 – 12 ноября 1948 года. Из 29 обвиняемых министр иностранных дел Ёсуке Мацуока и адмирал Осами Ногано умерли. К смертной казни через повешение были приговорены Коки Хироти, Сейсиро Итагаки, Хейтиро Китура, Иване Мацуи, Якиро Муто, Хидеки Тодзио, Кенузи Доихара и повешены 23 декабря 1948 года. К пожизненному заключению были приговорены: Наоки Хосино, Садао Араки, Коици Кидо, Кунлаки Койго, Дзиро Минами, Такаумо Оки, Хироси Осита, Кеирио Сато, Сигетыро Симада, Тейици Судзуки, Тосио Сиратору, Иосидзиро Умедзу, Оконори Кайя, Сюнропу Хата, Киициро Хиранума, Кингоро Хасимото. Подсудимый Сигенори Того был приговорен к 20 годам, а подсудимый Мамору Сигемицу — к 7 годам тюремного заключения. Подсудимый Сюмей Окава признан умалишенным, в связи с чем его дело было прекращено до его выздоровления. Все, кто не умер в тюрьме до 1955 года, были помилованы.

Борьба с фашизмом

В результате войны фашизм был полностью разгромлен. Человечество прокляло его теорию и практику. Это привело к серьезным изменениям в общественно-политической обстановке планеты вплоть до конца ХХ века. Характерные для 30-х годов колебания западной цивилизации между правыми (вплоть до расистских) и левыми (вплоть до коммунистических) ценностями привели к поражению тех сил, которые ставили на союз либерализма и правого радикализма (включая фашизм). Фашизм стал неприличен в послевоенном мире, который теперь базировался на сочетании ценностей демократии и социального равноправия, которым формально были привержены и Запад, и СССР. Это открывало путь к ликвидации тоталитаризма в СССР, распаду колониальной системы, отказу от расизма в США, укреплению институтов социального государства и демократии. Таков был вектор долгосрочного развития планеты, определенный итогами войны.

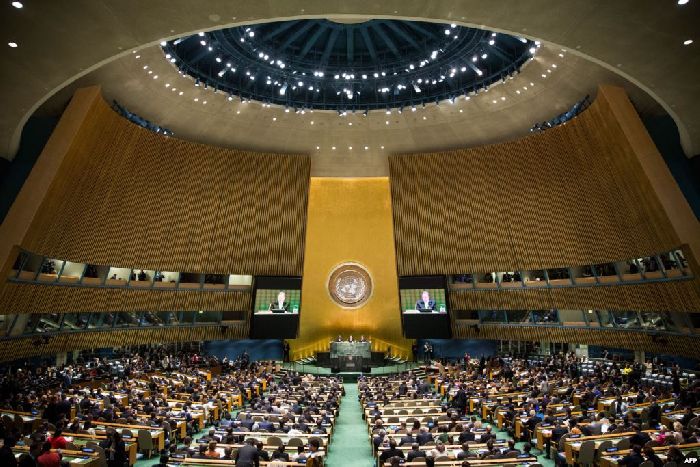

Организация объединенных наций

Чтобы повторение мировой войны и даже создание новых очагов агрессии стало невозможным, на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года была создана Организация объединенных наций (ООН). Подобно Лиге наций, ООН должна была предотвращать военные столкновения путем мирного согласования международных проблем. Однако опыт Лиги наций убедил организаторов ООН, что для защиты мира можно применять силу. Совет Безопасности ООН, постоянными членами которого стали страны-победительницы СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, получил право накладывать санкции на агрессора и даже применять против него международные военные силы.

Распад колониальной системы

После Второй мировой войны, когда была одержана победа над режимами, исповедующими расизм, идеологию господства одних народов над другими, сохранение колониальной системы стало анахронизмом. Страны Запада были заинтересованы в изменении форм своего господства в Азии и Африке с прямого управления и подавления на экономическую зависимость “третьего мира” от развитых капиталистических стран. Одновременно народы колониальных стран усилили свою борьбу за освобождение. Демократические и социалистические идеи, господствовавшие в Европе и Америке, проникли в Азию и Африку. Их население больше не хотело быть людьми второго сорта. Таким образом, культурное воздействие метрополий на их колонии способствовало подъему освободительной борьбы.

Крупнейшими достижениями антиколониальной борьбы стало получение независимости Индией, Пакистаном и Бирмой с согласия метрополии (Великобритании) и Вьетнама и Индонезии без такого согласия, что привело к войнам за независимость этих стран против Нидерландов и Франции. Обретение независимости было чревато обострением межнациональных и межконфессиональных конфликтов (Индо-пакистанский конфликт и др.). Ситуацию на Ближнем востоке осложнила массовая иммиграция в Палестину еврейского населения, организованная сионистскими организациями – особенно активно в результате холокоста. В 1948 г. было провозглашено государство Израиль. Арабские государства не признали Израиль и попытались его уничтожить. В ходе первой арабо-израильской войны 1948–1949 годов арабские государства потерпели поражение, и Израиль даже несколько расширил свои границы.

Биполярный мир

Единство стран-победительниц не могло сохраняться долго. СССР с одной стороны и США, Великобритания и Франция — с другой, представляли различные социальные системы. СССР стремился к расширению территории, руководимой из единого центра по образцу советской экономической и политической командно-административной системы. В своей сфере влияния СССР добивался перехода к государственной собственности на основные средства производства и к политическому господству коммунистов. СССР стремился получить доступ к ресурсам, которые прежде контролировались капиталистическим странами. Прокоммунистические и просоветские партизанские движения развернулись в Греции, Иране, Китае, Вьетнаме и других странах.

США, в свою очередь, стремились к такому переустройству мира, при котором будут созданы благоприятные условия для деятельности монополистических корпораций. США и их союзники, которые в 40-е годы тоже перешли к системе государственно-монополистической экономики, стремились сохранить свое господство в Азии, Африке и Латинской Америке. Большое беспокойство США вызывал рост влияния СССР и в Европе. Разоренные войной европейцы с большим интересом относились к опыту быстрого индустриального строительства в СССР. Информация о Советском Союзе часто была идеализирована, и миллионы людей надеялись, что замена капиталистической системы, переживавшей тяжелые времена, на социалистическую, может позволить быстро преодолеть разруху.

Холодная война

Противоборство СССР и США усиливалось в 1946–1949 годах и получило название “холодной войны”, так и не вылилось в мировую войну, хотя постоянно приводило к войнам в отдельных странах и регионах (локальным войнам). “Холодная война” вызвала раскол мира на два лагеря, тяготевших к СССР и США.

Сразу же после начала “холодной войны” страны Дальнего востока превратились в арену ожесточенной борьбы между сторонниками коммунистических идей и прозападного пути развития. Возобновилась гражданская война в Китае, которая шла там с 10-х годов ХХ века. Благодаря помощи СССР окрепшая в ходе мировой войны Народно-освободительная армия Китая одержала победу в ходе гражданской войны в Китае 1946-1949 годов, и к власти пришли коммунисты. Корея была разделена на север и юг, занятые соответственно советскими и американскими войсками. После их вывода обострилась борьба между прокоммунистической Корейской народно-демократической республикой и проамериканской Республикой Корея, что привело к войне в Корее 1950-1953 годов.

Послевоенная Германия

Новый раздел Европы трагически сказался на судьбе Германии — линия раскола проходила по территории страны. Восток Германии был оккупирован СССР, запад — США, Великобританией и Францией. В их руках находилась также западная часть Берлина. Действия оккупировавших Германию государств предопределили раскол Германии на три государственных образования. В мае 1949 г. земли, находившиеся в западной зоне оккупации, объединились в Федеративную республику Германия (ФРГ). ФРГ заявила, что будет добиваться воссоединения Германского народа. Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным с ФРГ. В октябре 1949 года в советской зоне оккупации была создана Германская демократическая республика (ГДР). Формально состояние войны СССР и Германии было прекращено только в 1955 году. Тогда же иностранные войска были выведены из Австрии.

Послевоенная Япония

В результате победы над Японией СССР вернул Курильские острова и потери. Понесенные в результате Портсмурского мира 1905 г. после русско-японской войны 1904-1905 годов: Южный Сахалин и даже арендованный у Китая Порт-Артур и Дальний.

По окончании Второй мировой войны Япония представляла собой разгромленную, разрушенную, униженную страну. Но уже само поражение помогло Японии быстро преодолеть послевоенный кризис. Японская военная бюрократия, препятствовавшая демократическим преобразованиям, была повержена, а американские оккупационные власти опасались, что нищее японское население может поддержать коммунистов. Поэтому американцы способствовали японским реформам. Уже в 1946 году была принята новая японская конституция, по которой императорская власть становилась чисто формальной, а реальное управление страной переходило к правительству, ответственному перед парламентом. Были введены основные гражданские свободы. Конституция, принятая под наблюдением союзников, запрещала Японии иметь армию и флот, вести войну за пределами своей территории. Но после Второй мировой войны Япония была неравноправным государством. Она была оккупирована американцами. У Японии не существовало международно признанных границ. В 1951 году в Сан-Франциско собралась мирная конференция, которая должна была закрепить итоги войны на Тихом океане и завершиться подписанием мира Японии со всеми странами, воевавшими против нее во Второй мировой войне. Но к этому моменту в полном разгаре была “холодная война”. Организаторы конференции США отказались допустить на нее представителей коммунистического Китая и других коммунистических режимов Дальнего востока. В знак протеста СССР, Монголия и Индия отказались от участия в конференции. В результате Япония подписала Сан-Францисский договор 1951 года только со странами Запада и их союзниками в “холодной войне”. По этому соглашению Япония отказывалась от любых владений вне Японских островов, суверенитет страны восстанавливался, но конституционные ограничения на развитие военной мощи сохранялись. Японию должны были защищать американские войска, которые оставались в стране по Договору о безопасности. Отношения Японии с СССР и множеством других стран Азии остались неурегулированными. Подписание мирных договоров затянулось на десятилетия. Неурегулированные после Второй мировой войны проблемы Японии и ее соседей остаются до сих пор.

Не удалось договориться и о подписании советско-японского мирного соглашения. Япония признавала, что должна вернуть России Южный Сахалин и большую часть Курильских островов. Но, по мнению японской стороны, южно-курильские острова (“северные территории”) Итуруп, Хабомаи, Кунашир и Итуруп — это японские участки суши, которыми Россия и СССР никогда не владели. В 1956 году между СССР и Японией были восстановлены дипломатические отношения, велись переговоры об урегулировании проблемы островов и заключении полномасштабного мирного договора. Однако договориться пока так и не удалось. Эта проблема досталась России в наследство от СССР.

Став крупнейшим военным потрясением в мировой истории, Вторая мировая война оказала, таким образом, глубокое и долгосрочное воздействие на мировое развитие, и некоторые из ее последствий продолжают сказываться до сих пор. Вторая мировая война играет большую роль в исторической памяти, и в XXI веке ее сюжеты используются в мировоззренческой и идеологической борьбе.

В сентябре 1945 года окончилась Вторая мировая война, продлившаяся шесть лет, затронувшая множество стран, унесшая миллионы жизней и навсегда изменившая ход истории. В нашей статье подведем ее итоги.

Результаты войны

Последствиями изнуряющих вооруженных столкновений Второй мировой стали огромные людские потери (около 70 млн), колоссальные материальные затраты (4 трлн долларов), многочисленные разрушения (десятки тысяч городов). Что было оплачено этими жертвами, выясним, рассказав кратко об итогах Второй мировой войны по пунктам:

-

Безоговорочная победа стран-союзников антигитлеровской коалиции: 09.05.

Логичным итогом окончания войны явилось осуждение сторонников нацистского режима. Международный военный трибунал заседал в Нюрнберге (Германия). 403 судебных слушания проводились с 20.11.1945 по 01.10.1946. Оправданы были только трое подсудимых, остальные признаны виновными в преступлениях разной степени тяжести (вынесены приговоры от 10 лет заключения до повешения).

Рис. 2. Нюрнбергский процесс.

Последствия

Кроме обозначенных итогов, уделим внимание последствиям (в т. ч. далеко идущим) для конкретных стран. Они представлены отдельно в виде таблицы результатов Второй мировой войны:

Страна

Усиление роли в мировой политике (одно из двух государств – новых мировых лидеров). Серьезное влияние на ряд освобожденных стран (Восточная Германия, Польша, Болгария, Чехословакия, Венгрия). Расширение территории. Совершенствование военного производства, армии. Начало холодной войны с США

Возможность оказывать существенное влияние на решение послевоенных вопросов. Контроль над деятельностью нового японского правительства. Экономическое и политическое противостояние с СССР, приведшее к формированию НАТО

Сохранение независимости. Снижение мирового политического влияния (несмотря на победу). Утрата части колоний

Снизилась роль в международной политике. Некоторые колонии отвоевали независимость. Французская администрация контролировала часть Германии

Формальное сохранение целостности государства под контролем государств-победителей. Изменение политического устройства страны. Утрата всех захваченных территорий. Передача части собственных земель Польше. Запрет на формирование армии, наличие вооружения. Возмещение убытков (репарации) пострадавшим странам

Лишилась независимости (до 1952 была оккупирована США). Два города подверглись первой в мире атомной бомбардировке. Возврат захваченных китайских земель. Часть довоенных территорий присоединена к СССР и Китаю. Проведен Токийский судебный процесс (29 военных преступников)

Территориальные потери. Необходимость выплачивать репарации. Введены ограничения на количество и виды войск, вооружения

Выведена из состава Германии. Находилась под контролем войск союзных государств до 1955 года

Лишилась захваченных земель. Часть территории передана Чехословакии

Рис. 3. Генеральная Ассамблея ООН.

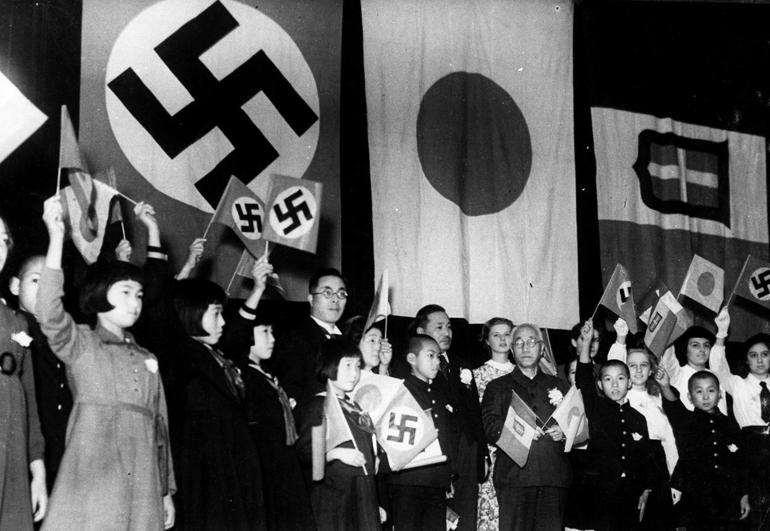

В XX столетии произошла самая жестокая и кровопролитная военная кампании за всю историю человечества. Япония во время Второй мировой войны оказалась в эпицентре трагических событий. Страна, обладая одной из сильнейших армий, оказала поддержку фашистскому режиму, захватывала страны Тихоокеанского региона.

Накануне боевых действий

Почему Япония выступила в роли единомышленницы Германии? Чтобы это понять, необходимо рассмотреть предысторию событий. На рубеже 30—40-х годов прошлого столетия Тихоокеанский регион лихорадило: то тут, то там возникали вооружённые конфликты. Прочитав экскурс по истории в Википедии, кратко можно выделить причины происходившего:

- Финансовый кризис 1929 года затронул экономику многих государств, не исключением оказалась и Япония. Правительством было взято направление на милитаризацию экономики.

- Японо-китайские взаимоотношения на протяжении столетий были противоречивыми. Островное государство всегда привлекали богатые природными ресурсами земли Китая, поэтому в начале 1931 года его войска нарушили целостность границ и оккупировали Маньчжурию — северо-восточный регион, ставший государством Маньчжоу-го, просуществовавшее до осени 1945 года.

- Агрессивное поведение Японии в отношении Китая подверглось осуждению Лигой Наций. В результате Германия покидает организацию.

- Ещё до прихода к власти Гитлера, экономику двух держав связывали прочные торговые отношения. После 1933 года японо-германские взаимосвязи укрепились. Немецкое государство также одобряло оккупацию японскими войсками китайских территорий. Сходными оказались и идеологии: Гитлер хотел поработить Европу, а Япония — добиться господства в Тихоокеанском регионе.

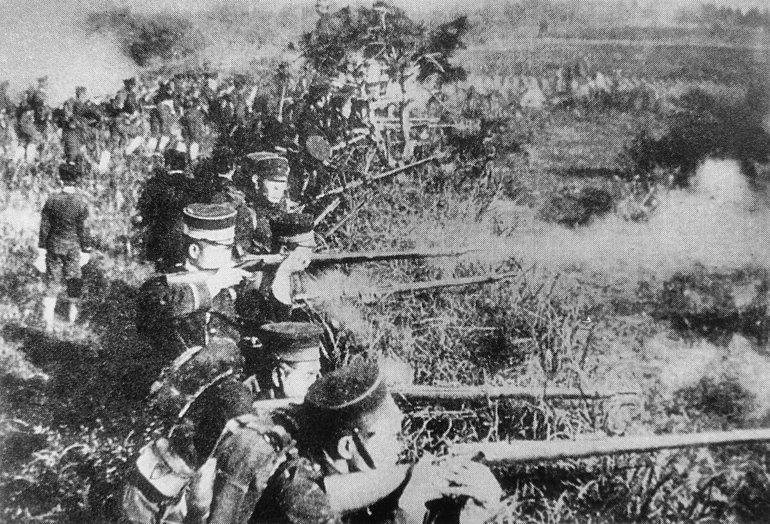

Конфликты с Китаем и СССР

В 1937 году Япония во второй раз попыталась присоединить территорию соседнего государства. Перед войной экономика страны всё больше нуждалась в сырье и рынках сбыта. В июле японские войска перешли к полномасштабным боевым действиям. В начале войны наступление шло быстрыми темпами: оккупированными оказались крупнейшие города Китая, такие как Пекин и Шанхай. Затем японская армия захватила провинции Чахар и Суйюань.

Но китайские вооружённые силы оказывали врагу ожесточённое сопротивление, на завоёванных территориях крепло партизанское движение. По результатам первого этапа войны, японская армия не смогла уничтожить противника. Измотанная боями, ощущая дефицит продовольствия и боеприпасов, она меняет свою военную концепцию, которую можно охарактеризовать, как переход к многочисленным локальным боям, изматывающим силы недруга.

Кроме Китая, Япония была не против присоединить к своей территории Дальневосточный регион Советского Союза. С 1935 года нередкими были столкновения пограничников с войсками Маньчжоу-го. Крупнейшие из них — бои у озера Хасан и у реки Халхин-Гол.

Под предлогом территориальных требований к Советскому государству, в августе 1938 года Квантунская армия нарушила границы СССР в районе озера Хасан. В результате кровопролитных боёв, длившихся около полумесяца, войска Маньчжоу-го были повержены.

Поражением японской армии закончились военные действия на Халхин-Голе. Поводом послужило перенесение границы, разделявшую Монголию и Маньчжоу-го, что обеспечивало бы беспрепятственный подход вооружённых сил к советским рубежам. В мае 1939 года армия Японии вторглась на территорию Монголии возле деревни Номохан. Поддержку монгольским военным оказали войска Красной Армии. В сентябре конфликт завершился заключением соглашения о прекращении войны.

В 1940 году Япония присоединяется к Берлинскому пакту. Подписав его, она вступила в военно-политический союз с Германией и Италией, связав себя обязательствами поддержки в случае нападения на одну из них. Япония во Второй Мировой становится другом фашистской Германии.

Недружественными государствами считались США и Советский Союз: международные связи между странами всегда отличались некоторой напряжённостью. Американо-японские отношения были сложными из-за нефтяного эмбарго. В 40-е годы Америка прекратила обеспечивать Японию авиационным топливом и нефтью.

В это время фашисты хозяйничали в большинстве европейских стран.

Правительство СССР, накануне войны, стремясь обезопасить свои границы, в августе 1939 года заключает с фашистской Германией соглашение о ненападении. С советской стороны пакт подписал В. М. Молотов, с немецкой — фон Риббентроп. Договор предусматривал отказ от агрессивных действий в отношениях двух государств в течение 10 лет.

Основные сражения

Вступление страны в боевые действия начинается с атаки на военно-морскую базу США, расположенную на территории гавайского острова Оаху. В результате нападения флот и авиация Соединённых штатов были обескровлены, потеряв основную часть своих военных кораблей и самолётов.

Разгромив американскую эскадру, Япония получила неограниченную свободу действий в Тихом океане, что способствовало порабощению японцами нескольких стран в юго-восточной части Азии: Гонконга, Бирмы, Сингапура, Малайзии, Филиппин. Соединённые штаты Америки отреагировали молниеносно: началась американо-японская война 1941—1945 годов.

Начало 1942 ознаменовывается для японского государства захватом Голландской Ост-Индии.

Под контроль попали острова Бали, Суматра, Тимор, Андаманский архипелаг. В этом же году вооружённые силы Японии нацелились захватить Австралию, но войска Соединённых Штатов не позволили этого. В боях возле Соломоновых островов армия потерпела сокрушительную неудачу.

Поражением закончилось и битва у атолла Нью-Джорджии в 1943 году.

В 1944 г. союзными войсками (в составе которой были американские, австралийские, мексиканские военнослужащие) были освобождены от японских захватчиков страны Бирма и Филиппины.

В начале 1945 года театр военных действий перемещается к южным границам Японии. Американские войска захватывают острова Иводзиму и Окинаву. В середине 1945 авиация США бомбит Токио.

Окончание Второй мировой

8 мая 1945 года фашистская Германия капитулировала. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ победоносно завершилась. Незадолго до поражения Германии, в Ялте, на проходившей здесь в феврале встрече глав трёх государств: Великобритании, США и СССР были достигнуты договорённости о разделении сфер влияния союзников.

Одним из обязательств, принятых на себя страной Советов, было начало военных действий против Японии не позднее трёх месяцев со дня разгрома фашистских войск. В начале апреля Правительством Советского Союза разрывается соглашение о нейтралитете, а 9 августа вступает в войну. Месяц потребовался Красной Армии, чтобы разгромить Квантунское войско.

В середине августа японская сторона принимает решение о безоговорочной капитуляции. Для Японии Вторая мировая война закончилась. Концом боевых действий стало 2 сентября 1945 года — день подписания договора о капитуляции. Японская армия во Второй мировой войне потерпела сокрушительное поражение.

Последствия её участия оказались плачевные:

- Человеческие потери составили: почти миллион убитыми, ещё полмиллиона раненых.

- Разрушена экономика.

- Обострились общественные проблемы: люди потеряли работу, жильё. В результате — выросла инфляция.

Японцы всегда будут помнить об ужасах войны. Перед руководителями страны стоит сложная задача: воспитать подрастающее поколение так, чтобы такое больше никогда не повторялось.

Советско-японская война – важная историческая веха, определившая развитие отношений на Дальнем Востоке на многие десятилетия вперед. Историки именуют это событие Войной с Японией. Русско-японская война 1945 года началась в августе последнего года Великой Отечественной войны. Конфликт захватил август и сентябрь, официально длился менее месяца. На стороне СССР выступила Монгольская народная республика, Японию поддержала Маньчжоу-го.

Япония воевала с СССР

Введение

Война в 1945 году с Японией началась после быстрого наступления совместной армии монголов и советских солдат. В период 9-22 августа союзные войска уничтожили Квантунскую армию, освободили северо-восточные китайские регионы и северную часть Корейского полуострова, заняли Южный Сахалин, Курилы. Агрессивные успешные действия привели к тому, что уже 2 сентября японское правительство подписало капитуляционный акт, ставший заключительной точкой в истории Второй мировой войны, хотя часть японских солдат на Курилах оборонялась еще три дня.

Договор о нейтралитете

Война с Японией в пресловутом 1945 году, казалось бы, не должна была начаться. В апреле 1941 стороны подписали пакт о взаимном нейтралитете. Основанием для заключения договоренности стал конфликт на реке Халхин-гол. Документ закрепили подписями Молотова, Есукэ Мацуоки и Есицугу Татэкавы. В том же апреле пакт ратифицировали. Предполагалось соблюдение договоренности в течение пяти лет с последующим продлением до 1951 года.

До подписания мирового договора Мацуока и Сталин провели дипломатические беседы, приняв взаимовыгодные решения по спорным вопросам о концессиях, Южном Сахалине. Дальневосточный сосед отказался от продажи Северного Сахалина. В пакте, сформированном по итогам переговоров, стороны указали, что в случае участия одной из них в военном конфликте вторая выберет нейтральную позицию. К пакту приложили подписанную теми же политиками декларацию о взаимном уважении к территориям, неприкосновенности Маньчжоу-го, Монгольской народной республики. Второй важный аспект договоренности – торговые, рыболовные соглашения, отказ от концессий и создание комиссии по вопросам конфликтов на границе.

В 1941 казалось, что войны с Японией не будет

Закончив переговоры с министром Японии, Сталин лично проводил его в Берлин с Ярославского вокзала, своим поведением акцентировав внимание на важности достигнутых решений. Для истории зафиксирован последний момент встречи: на прощание политики обнялись, заверив друг друга в том, что именно мирное взаимодействие приведет к решению проблем всего мира. Кроме того, по указанию вышестоящих персон поезд, на котором ехал японец, задержали, дав уезжающему и провожающим больше времени на беседы за горячительными напитками.

Разрыв договоренностей

Завершение мирного периода инициировано СССР

Положение на Дальнем Востоке в период ВОВ

Конфликт на Дальнем Востоке начался на невыгодных для Японии условиях. Германия капитулировала, США и Великобритания нарастили военные силы на море. Япония не рассматривала это причиной для сдачи, несмотря на постепенное нагнетание ситуации, и отвергла американский ультиматум. Включение СССР в неоднозначную ситуацию частично спровоцировал американо-английский союз, настаивавший на борьбе с Японией. Срок вступления советского народа в войну стал итогом проведенной в Крыму в феврале 1945 конференции.

Готовясь к сражениям, руководство создало 3 фронта, привлекло Тихоокеанский флот и Амурскую флотилию, пограничные войска, ПВО. За 3 месяца число воинов в опасной зоне возросло в полтора раза. Вместе с боевой силой прибыли танки, САУ, минометы, ракеты. Противник сформировал 3 фронта, отдельные армии (включая воздушные) и несколько полков, а также флотилию. Основная часть боевой силы пришлась на Квантунскую армию.

СССР и союзник – Монгольская народная республика – выступили 9 августа после сделанного накануне заявления о вовлечении в военный конфликт.

СССР сотрудничал с МНР

Вступление Советского Союза в войну с Японией

Приказ о начале боевых действий поступил в ночь на 9 августа. Кампания состояла из 3 пунктов:

- Маньчжурская операция;

- Южно-сахалинская операция;

- Курильская операция.

Силы и планы сторон

За лето 1945 советскими воинами на Дальний Восток доставлено более 2 000 танков, 7 000 оружий и минометов. Общая численность всех фронтов оценивалась в 1,5 миллиона. Командование возложили на маршала Василевского.

- Забайкальский фронт – 5 армий, группа советско-монгольских войск, армия ПВО, авиация;

- Первый Дальневосточный фронт – 4 армии, оперативная группа, авиация, ПВО, механизированный корпус;

- Второй Дальневосточный фронт – 3 армии, авиация, ПВО, стрелковый корпус;

- Монгольская союзная армия.

Советский Союз располагал 3 армиями

- Квантунская армия – 700 000 воинов, 6 260 орудий и минометов, более тысячи танков, полторы тысячи самолетов.

Японцы не располагали автоматами, противотанковыми ружьями; имели лишь небольшое количество артиллерии. Фактическая численность солдат оказалась заметно ниже списочной. Для организации новых частей набирали подростков и стариков. Основная часть армии находилась в восточной Маньчжурии; на севере располагались 2 бригады, 1 пехотная дивизия. На западе расположили 1 бригаду, 6 пехотных дивизий, противостоящих 33 советским дивизиям. Вся японская авиация концентрировалась в центре и на юге Маньчжурии.

Силы СССР превосходили противника

План войны

План сражений со стороны СССР утвердили 28 июня. Предполагалось завершить подготовку к началу августа, а бои начинать после поступления приказа. План предполагал наступление в Манчжурию для уничтожения Квантунской армии, сил Маньчжоу-Го, затем наступление на Южном Сахалине и завоевание Курил, нескольких корейских портов, которыми в тот момент располагала Япония.

План включал сильные удары по флангам вражеской армии, вспомогательные атаки в направлении центра. Так силы соперника рассекались и лишались возможности согласованно действовать. Освобождение Сахалина, Курил, оккупация Хоккайдо – дополнительные пункты плана, реализация которых откладывалась на заключительный этап конфликта.

Ход войны

Конфликт начался в августе 1945, завершился в сентябре того же года.

Объявление войны

Начало войны

Правительство Великобритании отреагировало на конфликт 9 августа, выразив полную поддержку. Войну назвали проявление солидарности между союзниками, и отметили надежду на то, что она создаст условия для установления всеобщего мира.

Управление Монгольской народной республики объявило войну Японии 10 августа. Глава правительства выступил по радио, объяснив населению причины конфликта.

Забайкальский фронт начал наступление в 10 минут пополуночи 9 августа, еще через 50 минут выдвинулись остальные фронты (время местное). Отряды солдат вклинились на маньчжурские земли, наступление основных сил началось с рассветом. Квантунская армия поднялась по тревоге – первые донесения поступили в час ночи. Генерал армии издал приказ об отражении атаки, разработанный заранее, и ввел в действие законы и планы обороны. В это же время авиация напала на Харбин, Чанчун. Впоследствии воздушная армия продолжала атаки на железную дорогу, войсковые колонны, аэродромы. Такие действия позволили в первые часы конфликта разрушить связь между штабами противника, лишив армию врага управления.

Атака СССР оказалась успешной с первых часов

Маньчжурская наступательная операция

Операция включала три шага:

- Хингано-Мукденский;

- Харбино-Гиринский;

- Сунгарийский.

Ночное наступление первого военного дня осуществилось в направлении Большого Хингана. Войска встретились с 2 дивизиями, 2 бригадами пехоты противника, 9 дивизиями Маньчжоу-Го. В этом же направлении в глубоких областях региона располагались основные силы третьего фронта противника. Советские войска прошли Гоби, разбили пограничную защиту, преодолели за день 55 км, разгромили солдат Де Вана и пехоту японцев. За этот же день 17 армия прошла 50 км в чифынском направлении, танки проехали 150 км, 39 амия преодолела 60 км, а 36 армия направилась в Хайлар.

1 Дальневосточный фронт прошел сквозь пограничное сопротивление, отразил контратаку противника, захватил Харбин, Цзилинь, 4 порта и северные регионы Кореи. 2 Дальневосточный фронт форсировал Амур, Уссури, уничтожил оборону Хэйхэ, Фудзиня, прошел горами и присоединился к первому фронту в Харбине.

Советские воины быстро захватывали Манчжурию

Корейский полуостров

Поскольку Корея – японская колония с 1910 года, одним из направлений для советских военных стало освобождение северных регионов. Для этого выделили Южную войсковую группу, назначили ответственным генерал-майора Шанина. 8 августа маршал Василевский обратился к корейцам, призвав бороться с оккупантами, на следующий день войска заняли Кенхын и направились в Тумынь, Хверен и к берегам полуострова. 11 августа в Унги высадился десант, с суши его поддержала стрелковая дивизия. После успешного захвата города советские силы направились в Наджин, захватив его 13 августа. Эти победы привели к нарушению связи японской армии с командованием в родной стране, а также закрыли пути отступления для японцев через Корею. Советские силы получили плацдарм для нападения на Сэйсин – крупную военно-морскую японскую базу. Сражение за нее затянулось на несколько дней, город полностью перешел под советский контроль во второй половине дня 16 августа. Еще через три дня войска захватили Одэджин – операция заняла всего 1 час.

Корейский полуостров – важная сцена Советско-японской войны

Овладение Южным Сахалином и Курильскими островами

Борьба за Курилы началась 18 августа. Южно-Сахалинская операция, в ходе которой армия захватила юг полуострова, проведена тогда же. 18 августа издан приказ оккупировать Хоккайдо, но из-за замедленного продвижения по Сахалину план задержали, затем отменили по указанию Сталина.

Окончание войны

К 12 августа фронт противника был прорван во всех направлениях, а еще через два дня император Японии сообщил о капитуляции. В этот же день начался масштабный штурм, позволивший 1 фронту за 6 дней углубиться на территорию противника на 150 км. Генерал армии приказал солдатам сдаться 16 августа, фактическая капитуляция началась 20 августа. Миллионная Квантунская армия потерпела сокрушительное поражение. Потери составили 84 000 солдат, 600 000 попали в плен. Потери СССР оцениваются в 12 000 человек.

Официально конфликт закончился в 1956 году

Официально состояние войны между державами отменено 12 декабря 1956 года одновременно с принятием Московской декларации.

Итоги

Главный результат конфликта – полная победа над японцами в Манчжурии, северных корейских регионах, на Курилах и Сахалине. В конце августа весь северо-восток Китая, север Кореи и внутренние части Монголии освободились от захватчиков, очаг дальневосточной агрессии удалось полностью ликвидировать. Появились условия для национального освободительного движения во Вьетнаме, Корее, Китае.

Важная часть результатов конфликта – накопление опыта ведения стремительных боевых действий в условиях сжатых сроков. Война показала преимущество быстрого достижения поставленных целей. Такой практики военных конфликтов у СССР на тот момент не было. Действия, направленные на захват инициативы и маневрирование на новой местности, показали отличный результат. Комбинирование авиации, флота и пеших батальонов, организация взаимодействия флота и сухопутных сил, характерная этому конфликту, дала полезную информацию для стратегического планирования.

Третий аспект итогов – восстановление справедливости в сочетании с гуманностью победителя. Это подняло уровень патриотизма в СССР, показало воинов Красной армии и ВМФ героями. Моральное и политическое состояние войск оказалось важным фактором победы, а патриотизм и дружба народов, пропагандируемые в обществе, проявили себя инструментами военной стратегии.

Вопрос о мирном договоре

Мирный договор враждующие стороны не оформили. В декабре 1956 года в Москве Булганин и Хатояма подписали декларацию, завершившую состояние войны. В декларации указали, что Сикотан и Хабомаи переходят Японии после заключения мирного договора. После подписания Япония потребовала вернуть Курилы для продолжения политического сотрудничества, что вызвало сопротивление СССР. Это состояние сохраняется и сейчас.

СССР и Япония не заключили мирный договор

Читайте также: