Хозяйство и сословия кратко

Обновлено: 04.07.2024

Господствующим сословием в обществе оставались феодалы. Прежде к ним относили лишь бояр, имевших свои родовые земельные владения — вотчины. В XVII веке в рамках феодального сословия зарождались основы дворянского сословия. По мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства — главной опоры царской власти. На протяжении XVII века оформилась сложная система должностного продвижения дворян в армии, при дворе и в системе управления. В зависимости от знатности происхождения и успехов в службе их переводили из одного чина в другой. С учетом занимаемой должности служилые люди получали право на владение большими или меньшими землями с жившими на них крестьянами. Все это свидетельствовало о том, что в XVII веке дворянство постепенно превращалось в новое сословие.

Царская власть стремилась укрепить права как дворян, так и бояр на землю и подвластных им крестьян. С этой целью был увеличен срок розыска беглых крестьян вначале до 10, а затем до 15 лет. Однако это мало помогало. Бояре и дворяне требовали полного закрепления крестьян за их хозяевами. В 1649 году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому.

К концу века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, столько же — боярам, около 15% — церкви и более всего (около 60%) — дворянам.

Крестьяне

Основную массу населения по-прежнему составляли крестьяне. Их положение в XVII веке значительно ухудшилось. Именно на крестьянские плечи легло тяжкое бремя Смуты и многочисленных войн этого столетия, восстановление разрушенного хозяйства. Крестьянство делилось на две основные группы:владельческих и черносошных. Первые были полной собственностью бояр, дворян, царской семьи и духовенства. Вторые сохраняли личную свободу, владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности. Крестьяне, жившие на землях бояр и дворян, принадлежали лишь одному хозяину и полностью зависели от его произвола. Их можно было продать, обменять, подарить. Имущество крепостных принадлежало феодалу. Самым суровым и тяжелым было положение крестьян, находившихся в собственности мелких феодалов.

Крестьяне работали на феодалов на барщине, платили натуральный и денежный оброк. Как мы уже знаем, по мере развития рыночных отношений роль денежного оброка постоянно росла. Средняя протяженность барщины составляла 2—4 дня в неделю. Во второй половине века к барщинным работам стали приравнивать работу крепостных крестьян на первых мануфактурах, принадлежавших их хозяевам. Одновременно зависимые крестьяне несли повинности в пользу государства.

К концу века изменилась роль холопов. Если прежде они были бесправными полурабами своих господ, то теперь становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и т. д. К концу века эта категория зависимого населения постепенно слилась с крепостными крестьянами.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1—2 десятины (1—2 гектара) земли. Были и зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров. Из таких родов выходили известные предприниматели, купцы, торговцы.

Городское население

В XVII веке росла численность городского населения. В каждом большом городе насчитывалось не менее 500 дворов. В новых городах, в первую очередь на южных и восточных окраинах страны, вслед за крепостями появлялись посады. В них жили не только русские, но и представители других народов России. Посадское население включало в себя ремесленников и торговцев, стрельцов, купцов, духовенство, дворян и бояр (с их многочисленной челядью).

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы, контролировавшие посадские общины. Они старались переложить всю тяжесть налогового бремени на самую бедную часть населения — мелких ремесленников и торговцев. Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов, которые в свободное от службы время промышляли торговлей и ремеслом. Как и их хозяева, они были жителями белых слобод, населенных феодалами и церковнослужителями, и не несли повинностей в пользу государства. Это вызывало, в свою очередь, постоянные жалобы основной массы посадского населения.

Особенностью XVII века стало и то, что по мере роста ремесленного производства в нем начинает применяться (пока еще в небольших размерах) наемный труд. К быстро богатевшим и не желавшим уже выполнять черновую работу ремесленникам нанималась не только посадская беднота, но и крестьяне-бобыли, холопы.

Духовенство

К концу XVII века численность российского духовенства значительно увеличилась. Церковную службу почти в 15 тысячах церквей страны несли до 110 тысяч человек. А в монастырях проживало еще до 8 тысяч монахов. С принятием в конце XVI века патриаршества Русская православная церковь стала полностью самостоятельной. Вместе с тем сложилась и новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу слоем духовенства были приходские священники. Высшим слоем были епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную иерархию патриарх Московский и всея Руси со своим двором.

Церковь была крупнейшим собственником земли. Это вызывало обеспокоенность светских властей и зависть многих бояр и дворян. В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод (к их числу относились и церковные владения) в городах. Тогда же церковные руководители были лишены некоторых судебных привилегий, принадлежавших им ранее.

Тем не менее церковь была одним из крупнейших собственников земли в стране, ей принадлежало до 15% земель.

Казачество

Новым для России сословием стало казачество. Это было военное сословие, в котором числилось население ряда окраинных местностей России (Дон, Яик, Приуралье, Терек, Левобережная Украина). Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы — охота, рыболовство, бортничество, а позже — также скотоводство и земледелие. Как и в XVI веке, казачество основную часть доходов получало в виде государственного жалованья и военной добычи.

Казачество сумело в короткий срок освоить огромные окраинные районы страны, в первую очередь донские и яицкие земли.

Эти порядки народного управления выгодно отличались от самодержавных, набиравших силу в стране. В 1671 году было приведено к присяге русскому царю донское казачество.

Итог

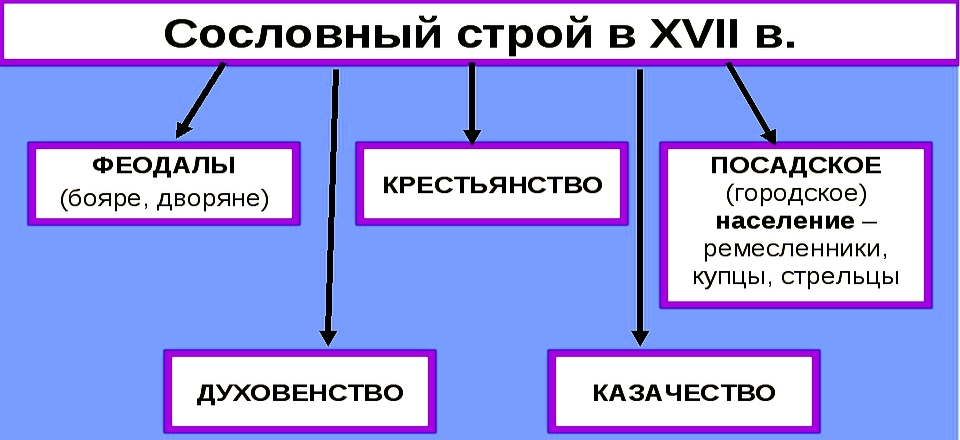

Таким образом, в XVII веке сложная прежде социальная структура российского общества значительно упростилась.

Господствующее сословие — феодалы. Прежде всего это бояре, имевшие свои родовые земельные владения — вотчины. В XVII веке по мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства, которое постепенно превращалось в новое сословие.

В 1649 году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому (крепостное право).

К концу века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, 10% — боярам, 15% — церкви и около 60% — дворянам.

2. Крестьяне.

Положение крестьян в XVII веке значительно ухудшилось. Крестьянство делилось на две основные группы: владельческих и черносошных. Первые — это собственность феодалов. Их можно было продать, обменять, подарить. Вторые владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности.

Крестьяне работали на феодалов на барщине (2—4 дня в неделю), платили натуральный и денежный оброк. Изменилась система налогообложения. Вместо поземельной подати была введена подворная.

К концу века холопы из полурабов становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и т.д.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1-2 га земли. Зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров, становились предпринимателями, купцами, торговцами.

3. Городское население.

В XVII веке росла численность городского населения. В новых городах вслед за крепостями появлялись посады. В них жили не только русские, но и представители других народов России. В них процветали ремесла и торговля.

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы. Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов, которые в свободное время промышляли торговлей и ремеслом.

Начинает применяться наемный труд, но пока еще в небольших размерах.

4. Духовенство.

К концу XVII века численность российского духовенства увеличилась (в 15000 церквях 110 тысяч человек). Сложилась новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу были приходские священники. Высшим слоем были епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную иерархию патриарх Московский и всея Руси.

В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод.

5. Казачество.

Новым для России сословием стало казачество, военное сословие, в котором числилось население ряда окраинных местностей России (Дон, Яик, Приуралье, Терек, Левобережная Украина). Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы — охота, рыболовство, скотоводство и земледелие. Основную часть доходов получало в виде государственного жалованья и военной добычи.

Сословие в России в 17 веке – это социальная группа, обладавшая закрепленными за ней правами и обязанностями, которые передавались по наследству из поколения в поколение. В рассматриваемое время в нашей стране произошло окончательное оформление социальной структуры общества благодаря политике правительства и принятию целого ряда постановлений, в частности, знаменитого Соборного Уложения, которое по сути зафиксировало устоявшуюся традиционную иерархию социальных слоев.

Бояре

Верхушкой общества считалось боярство. Оно включало в себя несколько групп: представителей боковых ветвей династии Рюриковичей, перешедших на службу к московскому государю татарских, ордынских царевичей, а также знати из Молдавии и Валахии, старое московское боярство, а также приближенных удельных князей, правителей княжеств, которые в разное время были присоединены к Москве. Это привилегированное сословие в России в 17 веке обладало правом владеть вотчиной – потомственным земельным владением, передаваемым по наследству и правом владеть крепостными крестьянами. Особое место боярство занимало в думе при князе и царе. Именно они составляли основную управленческую верхушку в администрации. Видное значение имели окольничие - люди,которые сопровождали правителя в пути, принимали послов из иностранных государств, а также командовали полками, занимали должности воевод.

| Привилегированные сословия | Зависимые сословия |

| Бояре (окольничии, "дети боярские") | Крестьяне (черносошные, помещичьи, дворцовые) |

| Дворянство (стряпчие, городовые дворяне, стольники) | Посадские люди (жители черных и белых слобод) |

| Духовенство (монахи, священники) | Купцы (гости, простые торговцы) |

Дворяне и служилые

Следующую ступень занимало дворянское сословие. Оно также делилось на разряды. Особым почетом пользовались дворяне московские: стряпчие, стольники. На втором месте располагались дворяне городовые – провинциальная знать. Эти люди, так же как и бояре, имели право владеть земельным наделом и крепостными крестьянами, однако, в отличие от первых, это владение переходило по наследству только в том случае, если сын продолжал службу после отца.

Основные сословия России в 17 веке оформились именно в это столетие, когда сложившаяся в предшествующее время социальная структура получила законодательное оформление. Еще одной важной категорией были военные люди. Они делились на несколько разрядов: стрельцы, пушкари, кузнецы и казаки. Они считались зависимой категорией населения.

Городские жители

Данная группа также находилась в большой зависимости от государства. Дело в том, что она была основным поставщиком налогов в царскую казну, и поэтому правительство было особенно заинтересовано в том, чтобы прикрепить этих людей к их постоянному месту жительства. Посадские люди были обложены так называемым тяглом, данью, и в случае побега или ухода какого-нибудь посадского человека его доля падала на остальных. Поэтому власть прикрепила население к постоянному месту жительства. Однако многие нашли выход в том, что стали переходить в белые слободы, которые были освобождены от налогов, закладываясь за их владельцев и хозяев, теряя при этом личную свободу.

Крестьяне

Характеристика сословий 17 века в России включает анализ положения основной массы населения страны. Речь идет о крестьянах, которые также не были однородной массой. Они делились на черносошных (которые принадлежали государству или были лично свободными), помещичьих, которые находились в личной собственности землевладельцев, дворцовых, которые принадлежали царской семье. Они несли разного рода повинности, в первую очередь барщину (натуральную отработку) и оброк (денежный или натуральный взнос в пользу помещика). Соборное Уложение ввело бессрочный сыск беглых крестьян, чем окончательно закрепило существование крепостного права в России.

Торговцы

Сословия 17 века в России, таблица которых представлена в данной статье, показывает, насколько большой степени дифференциации достигло российское общество. В отдельную группу относились купцы. Среди них выделялись наиболее знатные и богатые гости, которые занимали видные посты в финансовом управлении и имели право владеть вотчинам и освобождались от налогов. Члены гостинной и суконной сотни также относились к привилегированной части торговцев. Они имели право на самоуправление и их внутренними делами заведовали выборные головы и старшины. Остальная же часть купцов платила государству таможенные пошлины.

Духовенство

Схема сословий России в 17 веке показывает место каждой социальной группы в иерархии. Духовенство делилось на две части: черное и белое. К первой категории относились монахи. Монастыри также владели землей с приписными крестьянами. Приходские священники имели семью, имущество, в их ведении находилось образование. Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что в России в 17 столетии окончательно оформилось иерархическое феодальное общество.

В начале ХVII века в России сложились основные сословия общества. На основании государственных законов за всеми ветвями структуры закреплялись права, обязанности и привилегии. Установлению иерархии способствовал ряд постановлений правительства того времени.

Структура сословий — таблица

Сословия ХVII века состояли из 5 основных групп, которые имели свои разветвления:

Бояре

Потомки представителей древних родов, несших службу при князе. Занимали высшие должности в государстве. Являлись крупными землевладельцами.

Управляли государством и защищали его от внешних врагов.

Земля с прикрепленными на ней крестьянами являлась их частной собственностью. Она передавалась по наследству или оформлялась в виде дарственной. Хозяин имел право ее продать.

Дворяне

Выдвинувшиеся на службе князьям и высшим боярам (еще до образования Российской империи) служилые люди, получавшие за то, что всю жизнь были обязаны нести воинскую повинность, земельные наделы. Эти наделы переходили по наследству детям. Звание дворянина было потомственным.

Территория с прикрепленными на ней крестьянами давалась царем за верную службу. Передавалось по наследству, только если сын продолжал службу отца.

Служили в монастырях, которым принадлежали владения с крестьянами. Не имели права заводить семью.

Белое (приходские священники)

Наличие своего прихода, где проповедовалось слово Божье.

Владели имуществом и землей. Создавали семьи.

Работали и платили государству налоги.

Изготавливали различные изделия. Занимались предпринимательской деятельностью.

Кроме налогов с них взималась пошлина от торговой деятельности.

Организовывали мануфактуры и занимались предпринимательством.

Обрабатывали землю феодалов и монастырей. Выплачивали оброк со своего участка.

Хозяин оказывал им необходимую помощь.

Взимались налоги в пользу государства.

Служили в войске.

Имели жалованье со стороны государства.

Охраняли границы страны.

Кроме жалованья обладали правом выборного самоуправления.

Привилегированное население

Боярский привилегированный слой общества

Это была высшая знать общества приближенная к государю. Сословие образовывалось в течение длительного времени. Состояло оно из представителей династии Рюриковичей, князей присоединенных к Руси территорий, а также местных бояр. Эти люди составляли верхушку общества. Они заседали в государственной думе, занимали высокие посты в управлении государством, владели вотчинами.

Главной отличительной чертой высшей прослойки населения являлось освобождение от налогов. Дворяне и бояре платили только определенную долю в государственную казну при вступлении в наследственные права. Основной обязанностью дворян являлось несение военной службы государю. Они должны были служить сами и поставлять в войска полки и отряды, составленные из подвластных им крестьян.

Среди бояр выделялись окольничие, которые непосредственно контактировали с царем. В их задачу входило:

- сопровождение государя в поездках;

- прием послов иностранных держав.

Часто окольничие впоследствии становились воеводами или полководцами.

Дворяне – вторая по влиянию группа

Данное сословие окончательно сформировалось именно в начале XVII века, когда было выпущено соответствующее законодательство. К этому времени во дворянстве существовали разряды:

- стряпчие;

- стольники;

- провинциальная знать.

Первые две группы пользовались особыми привилегиями.

Владение земельными наделами носило ограниченный характер. Поскольку выдавались они государем за личные заслуги, то дворянский сын обязан был продолжать службу, которую вел его отец.

Слияние бояр и дворян

Тенденция, наметившаяся ранее и в полной мере проявившаяся к концу XVII века, — слияние бояр и дворян. Обе группы были главной опорой царской власти. Они не только помогали царю руководить страной но возглавляли армии во время войны.

Если бояре прежде занимали самые влиятельные посты, то теперь их потеснили дворяне.

Духовенство – черное и белое

Духовенство во все времена играла важную роль в государстве. Не стал исключением и XVII век.

Духовенство было освобождено от каких-либо обязанностей. Церковь стала самостоятельной, имела огромные земельные наделы в собственности. Она поддерживала светскую власть, но и пыталась конкурировать с ней. Церковь превращалась из инструмента власти в ее соперника, и потому в 1649 г. было принято Уложение, согласно которому ей было запрещено приобретать новые земли.

К его началу произошло формирование двух видов духовных сословий:

Черное. Было наиболее массовым. По статистическим данным насчитывало до 110 тыс человек. Сюда входили монахи, проживающие в монастырях, которые имели в своей собственности земельные наделы, обрабатываемые крепостными крестьянами. Черному духовенству запрещалось иметь семью.

Белое. Сюда входили приходские священники. Их число насчитывалось около 10 тыс человек. Они имели свой приход и вели мирской образ жизни: владели собственностью и содержали семью.

Во внутренней структуре духовенства наблюдалось расслоение. Выделялись категории:

- служащие;

- средняя прослойка;

- руководящий состав.

К числу руководителей относились архиереи. Их богатство было настолько велико, что соперничало с боярским.

Горожане – посадские граждане

Немногочисленной прослойкой были купцы (торговые люди) и ремесленники – городское население.

Со стороны городских жителей шло основное поступление налогов, поэтому правящая верхушка была заинтересована в увеличении его численности. Для этого посадское население обкладывалось тягловой данью. Это означало, что в случае ухода городского жителя на другое место поселения доля его налога распределялась среди оставшегося люда.

По степени богатства городские жители делились на категории:

богатые (обязанности: уплата налогов, в частности так называемого десятинного сбора – таможенной пошлины, имели право заниматься внутренней и внешней торговлей);

средние (занимались исключительно внутренней торговлей, платили налоги, несли воинскую повинность);

младшие (вели мелкую торговлю, платили налоги, участвовали, как и купцы второй категории, в рекрутском наборе).

Ремесленники работали в основном самостоятельно, продавали продукты своего труда, несли рекрутскую повинность и уплачивали налоги.

Несмотря на существующие раздоры между общинами города в случае появления внешней опасности шло общее объединение. Только единым фронтом можно было обеспечить защиту от врага.

Купцы, как отдельная группа

Купеческое сословие тоже постигла сильная дифференциация. Некоторые из них были настолько богатыми, что входили в число чиновников, управляющими государственными финансами. Так же как и бояре, они владели вотчинами.

Купцы меньшего ранга не занимали постов. Они вели обычную торговлю и платили пошлины.

Крестьяне: крепостные и черносошные

Если городское население составляло 3%, то на долю крестьянства приходилось 90% и разделялось оно на группы:

Крепостные. Прикреплялись к земельным наделам, которые были в собственности бояр, дворян и духовенства.

Черносошные (государственные). Имели собственную землю, которая выделялась им со стороны общины. При этом с них требовалась уплата налога.

Черносошные обрабатывали наделы, принадлежавшие государству. Крепостные трудились на землях, находившихся в собственности частных лиц: дворян, бояр. И те, и другие были практически бесправными. Если ранее крестьяне могли раз в году переходить от одного владельца к другому, то Уложение 1649 г. сделало их полностью бесправными: власть наложила запрет на переход к другому помещику. Только владелец мог продать или подарить крестьянина кому-либо, не согласуясь с его желаниями.

Крепостные крестьяне были полностью лишены прав. С ними хозяин мог обращаться как с вещью. Допускалась их продажа и дарение.

Крестьяне платили оброк и отрабатывали барщину:

Барщина. В течение 5 дней недели требовалась работать на участке помещика.

Оброк. Налог в натуральной форме, который требовалось отдать со своего участка.

Фактически это было самое бесправное сословие. Крестьяне составляли 95% населения России (в то время страна была полностью аграрной) и платили все основные налоги.

Военные люди

Военные люди разделялись на 2 категории:

Стрельцы. Это представители, которые призывались на службу извне. За свое служение они от правительства получали жалованье. Как правило, командирами над ними были дворяне, но иногда и сами стрельцы добивались такой чести за выдающиеся заслуги.

Казаки. Занимались охраной пограничных районов государства. Несмотря на обязательность воинской повинности, казачество имело особые права и свободы. Проживание шло в общине, которая располагалась на собственной земле. Руководство осуществлялось выборными атаманами и старшинами. Назначение их шло на собраниях общины, где каждый казак имел равные права.

Несмотря на большое количество сословий, направленность всех категорий была устремлена на служение государству. Ни для какого класса не было сделано исключений. Это касалось и аристократии. Каким бы богатством не располагали бояре, вся их деятельность состояла в работе на ответственных постах. Именно на них лежала ответственность за благополучие государства.

Как делилось население России накануне петровских реформ

Самой крупной по численности и самой бесправной прослойкой было крестьянство. На нем лежала обязанность нести налоговые тяготы, из него формировалась армия.

Наиболее богатая часть населения, обладавшая привилегиями, — светская и духовная элита. Высшая власть, стремясь получить еще большую поддержку представителей крупных дворянских и боярских родов, постепенно расширяла для них круг привилегий.

Впоследствии это было закреплено указами Екатерины Второй, даровавшей дворянам исключительные права и практически освободившей их от каких бы то ни было обязанностей.

Читайте также: