Бальзамирование в древнем египте кратко

Обновлено: 28.06.2024

Еда, помещавшаяся в гробницы умерших фараонов Древнего Египта, подвергалась бальзамированию, выяснили ученые. Более того, процесс бальзамирования продуктов питания иногда был более сложным, чем бальзамирование тел людей.

Бальзамирование — метод предотвращения разложения тел людей, применяемый для их сохранения после смерти и насчитывающий не одно тысячелетие. В Древнем Египте превращение тел мертвых фараонов и жрецов в мумии составляло неотъемлемую часть жизни людей, так как культ умерших играл важнейшую роль в древнеегипетском обществе.

Первым мастером бальзамирования считается древнеегипетский бог Анубис, проводник душ умерших людей в царство мертвых. Поначалу мумии были довольно примитивны и представляли собой тела людей, обработанные консервирующими веществами и обернутые в несколько слоев тканей. Искусство бальзамирования постепенно развивалось,

позднее из тел умерших стали извлекать внутренние органы, пустоту заполняли тканью, пропитанной предотвращавшими тление маслами, и благовониями.

В гробницах древних египтян помимо самой мумии находились различные необходимые человеку в царстве мертвых вещи: кухонная утварь, керамические изделия, каменные сосуды. Родственники более богатых людей могли позволить себе класть в гробницу и ценные вещи, такие как мебель и ювелирные изделия. Однако могилы как бедных, так и состоятельных египтян обычно содержали в себе и еду. Сосуды c остатками мяса и птицы находят в захоронениях, датируемых от 3300 года до н.э. до IV века н.э.

Ранее найденная в захоронениях еда не подвергалась серьезному изучению. Исследователи знали, что для сохранности продуктов питания проводилась их дегидратация при помощи соли и соды. Присутствие в сосудах с едой темных отложений говорило о том, что древние египтяне могли использовать бальзамирующие составы для предотвращения тления мяса и птицы, однако этот вопрос не был исследован до настоящего времени.

Ученые Кэтрин Кларк и Ричард Эвершед из Бристольского университета и Салима Икрам из Американского университета Каира изучили полотна ткани, в которые была завернута найденная в древнеегипетских захоронениях еда, а также состав бальзама, которым была пропитана ткань. Образцы для изучения предоставили Британский и Каирский египетский музеи. С результатами работы исследователей можно ознакомиться в журнале PNAS.

Ученые анализировали образцы тканей на содержание некоторых компонентов бальзамирующих составов, таких как пчелиный воск, животные жиры, масла растений, смолы и битум. Изучению подверглись несколько образцов ткани.

Первый из них относится к периоду XXI династии (ок. 1070 года до н.э). Обнаружилось, что ткань носит следы животного жира, который, скорее всего, являлся компонентом пропитывающего состава. Жир не мог попасть на ткань непосредственно от завернутого в нее мяса, так как материя находилась с внешней стороны свертка. Тем не менее

других составляющих бальзамирующих составов обнаружено не было.

Жирные кислоты были найдены и на образце из гробницы жрицы Хенутмехит (1290 год до н.э.). Но в этом случае ученые не были уверены насчет происхождения этих веществ: они могли попасть на ткань как от мяса, так и другим путем.

Состав масел и жиров идентичен составу веществ, использованных при мумификации тел людей.

Смола фисташкового дерева — достаточно дорогое и редко используемое при мумификации вещество. Довольно часто смола употреблялась при совершении религиозных ритуалов, в качестве благовоний в храмах. Исследователи предположили, что

египтяне использовали такое ценное вещество для бальзамирования еды для того, чтобы умерший человек в загробной жизни мог наслаждаться ее улучшенными вкусовыми качествами.

Бальзамирование — это практика, обычно использующая химические вещества, особенно смолы или бальзамы, для сохранения целостности трупов от гниения. Самые древние упоминания об этой практике относятся к древнему Египту, но сохранение трупов с помощью бальзамов и физико-химических процессов также было привычным для южноамериканских культур, особенно в Перу и среди инков, хотя и с помощью методов, отличных от египетских. Бальзамирование в древнем Египте было сложным и длительным.

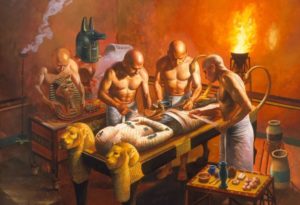

Анубис и мумия

Анубис — древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации.

Техника бальзамирования достигла наивысшего уровня совершенства в Египте. Разница между древним и современным бальзамированием заключается в ритуальном, священном и магическом характере, который побудил египетский народ, а точнее касту жрецов, применить такой сложный метод.

Что такое мумия

Мумией называют тело, подвергнутое специальной обработке, из-за которой прекращается процесс разложения. Бальзамирование в Древнем Египте практиковалось только для фараонов, жрецов и видных деятелей. С течением времени границы были расширены и стали доступны всем, кто мог позволить себе такую практику. В основном, существовало три вида бальзамирования, в зависимости от категории и материального положения умерших.

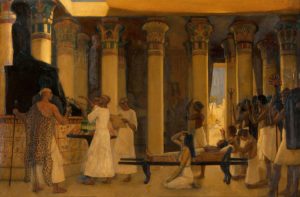

Мумификация – главная ритуальная услуга в Древнем Египте

Бальзамированные останки

Египетские мумии не самые древние в мире, но они, пожалуй, самые удивительные из-за сказочной техники, которую их бальзамировщики сумели усовершенствовать за тысячелетия, чтобы попытаться реализовать самое большое желание любого гражданина того времени: обрести тело, чтобы провести вечность. Для того чтобы долгое время сохранять ткани и повязки человека, которые бальзамировщики использовали для обертывания трупов, они исследовали и разумно использовали продукты, предлагаемые природой.

Но до бальзамирования, мумификация проводилась естественным путем. Трупы, обычно завернутые в шкуры животных, оставались сухими из-за жары, сухости и песка пустыни. Ученые полагали, что египтяне иногда использовали смолы для фиксации повязок во времена Древнего Королевства (следы хвойной смолы были обнаружены у мумии примерно 2200 года до н.э.), и чаще в период между 2000 и 1600 годами до н.э. Однако химический анализ гораздо более старших мумий показал, что египтяне начали использовать продукты для бальзамирования по меньшей мере за 1500 лет до предполагаемой даты.

Зачем это делали в Древнем Египте

Даже маленького ребенка заинтересует вопрос, для чего древние египтяне бальзамировали и превращали в мумии умерших фараонов. Эта практика возникла из-за веры в бессмертие человеческого духа. Согласно египетской мифологии бальзамирование фараонов сохраняет индивидуальность человека в будущей жизни.

В древнем Египте сперва хоронили умерших в горячем песке пустыни, в контейнерах с травами, что приводило к быстрому высыханию останков, препятствуя тем самым их разложению. Позже египтяне начали разрабатывать сложный процесс мумификации и ритуалы, связанные с погребением, которые послужили основанием для похоронных обрядов. Процесс бальзамирования в Египте достиг своего максимального развития во времена 4-й династии. Почти все внутренности, кроме почек и сердца, удалялись, а полость тела обрабатывалась.

Знания древних египтян об анатомии

Египетские врачи считались наиболее способными в древнем мире, хотя многие из их теорий, рассматриваемых с сегодняшней точки зрения, были очень далеки от реальности. В тексте Эберсова папируса, датируемом 1500 годом до н.э., есть трактат о сердце, которое врачи считали центром тела и сосудистой системы, местом разума и восприятия. Однако египтяне утверждали, что сердце увеличивалось в весе и размере до 50 лет, и с тех пор оно сокращалось до почти полного исчезновения, что приводило к естественной смерти человека. По этой же теме в упомянутом папирусе есть пособие, очевидно адресованное студентам-медикам, о физиологии и анатомии сердца. Бальзамирование умерших людей и животных и знания об анатомии человека в Древнем Египте по меркам того времени граничили с совершенством.

Около 300 г. до н.э. главным центром медицинских исследований в мире был Александрийский мусейон (медицинская школа Александрии), спонсируемый и поддерживаемый фараонами. Среди основных предметов изучалась анатомия. В этой школе практиковались первые вскрытия человеческих тел.

Как проводили мумификацию древние египтяне?

Процесс бальзамирования

Два папируса описывают египетский ритуал бальзамирования, хотя и неполный. Примечательно, что трупы молодых и красивых женщин отдавались бальзамировщикам через три-четыре дня, чтобы избежать надругания над телом. Труп перевозили; тело помещали на специальный деревянный стол. Там труп тщательно промывали.

В ходе церемонии выбиралось лицо, ответственное за выполнение первоначального пореза тела каменным ножом области живота. Заниматься этим мог далеко не каждый человек. Затем человека подвергали ритуалу преследования, поскольку нанесение повреждения телу фараона даже после его физической смерти являлось преступлением. Мозг из черепа необходимо было удалять через нос, для чего использовался специальный инструмент. Тело покрывалось как внутри, так и снаружи смолой, оборачивалось льняными повязками, обкладывалось скарабеями, амулетами и другими религиозными талисманами. Внутренние органы (кишечник, легкие, печень и желудок) держались отдельно и хранились в навесных сосудах, тем самым защищаясь четырьмя сыновьями Гора. Тело фараона помещалось в каменный саркофаг.

Процесс бальзамирования и обертывания занимал 70 дней

Бальзамирование — это сложная и длительная процедура в Египте. Тело помещали в специальный контейнер, наполненный вязкой жидкостью. Продолжительность этой фазы составляла 70 дней.

Внутренности тщательно промывались пальмовым вином и специями и заполнялись анисом или луком. Надлежащим образом обернутые, они ритуально располагались в навесах из разных материалов: обожженной земли, алебастра или гранита. Затем их накрывали крышками, на которых были выгравированы изображения четырех сыновей Гора. В мифах утверждается, что Анубис научил египтян искусству обертывания своих умерших в бинты, и это было необходимо в процессе мумификации. Мумификация и перевязка в частности проводились по строгим правилам мистического характера. Операция по нанесению повязок была очень сложной и требовала помощи бальзамировщиков и жрецов, которым приходилось читать молитвы. Бинты из нарезанных полос льняной ткани должны были иметь особую форму и покупаться в определенных местах.

Стремление к загробной жизни у бедных египтян

Гробница незнатного человека

Жизнь в то время была неприятной, жестокой и, кроме того, очень короткой. Взрослые умирали в возрасте около 38 лет; было очень мало людей, которым исполнялось 50 лет, и младенческая смертность была очень высокой. Средний крестьянин того времени был ростом до 1,60 метра, а его фигура была вытянутой и довольно изогнутой из-за объема работы, которую он должен был выполнять ежедневно. Их диета была основана на злаках, винограде и оливках. Не только знатные люди стремились к вечной жизни, к тому же изменения в верованиях привели к тому, что любой человек мог надеяться на загробную жизнь. Естественно, только очень богатые люди могли позволить себе уйти в мир иной по всем правилам, но это не мешало строить маленькие семейные гробницы людям попроще.

Сохранившиеся мумии фараонов

Фараоны первых династий считались бессмертными, и они были единственными существами, которые могли продолжать жить в будущем. Позже вельможи и жрецы сочли себя достойными вечной жизни, приняв аналогичные ритуалы мумификации и захоронения. Сохранилось множество мумий фараонов, но самой известной является мумия Тутанхамона. Её нахождение и презентация когда-то вернули общественности интерес к Древнему Египту и дали толчок к появлению множества приключенческих фильмов об исследовании гробниц.

Что интересно, бальзамировали не только фараонов и прочих вельмож, но и других существ, которые считались живыми воплощениями богов или их проявлениями. В мумифицированном состоянии были найдены быки, ибисы, крокодилы, кошки, бабуины, змеи и др.

Египтяне применяли очень сложную технику бальзамирования тела, желая обеспечить в загробной жизни воссоединение души умершего с плотью.

До четвертого столетия повой эры в Древнем Египте сохранялась традиция бальзамирования тел. После смерти человека и недолгого траура тело переносили в обрядовый дом, где священнодействовали жрецы-бальзамировщики.

Жрецы начинали ритуал, проламывая одну из черепных костей. Металлическими крючками они извлекали мозг, потом делали разрез по левой стороне туловища, используя обсидиановый пояс. Все внутренности также извлекали, чтобы бальзамировать отдельно, но захоронить вместе с мумией. Полость желудка вычищали пальмовым вином и ароматическим уксусом, наполняли мирровым порошком и другими веществами, прежде чем загнить наглухо. Труп полностью покрывали натроном и оставляли сохнуть в течение 70 дней.

После этого тело, теперь лишь сухая плоть и кости, обрабатывали благовонными маслами, натирали бальзамом и начинали пеленание. Если умерший был знатным человеком, на пальцы рук и ног надевались золотые колпачки. Золотая гибкая дощечка, содержащая иероглифы — заклинания против несчастья, помещалась в разрез на теле. Вместо глаз вставляли самоцветы.

Пеленание бинтами

Льняные бинты тщательно изготовленной мумии могли составлять несколько сотен метров в длину. Пальцы, руки, ноги пеленали первыми, затем приступали к туловищу, наконец, оборачивали все тело полностью. Бинты были пропитаны ароматическими маслами, между слоями полотна в особых точках на теле оставляли амулеты.

Льняной кокон покрывался слоем смолы, на поверхность наносили иероглифы, изображения богов. После этого голова и плечи мумии покрывали маской. Маска фараона делалась из золотой пластины. Для обычных людей — из формованного в гипсовой пасте льняного полотна, ее покрывали позолотой, расписывали и украшали инкрустацией. Наконец тело помещали в деревянный гроб, или саркофаг, а затем опускали в каменный саркофаг — таков был обряд до распада Нового царства.

Древние саркофаги представляли собой деревянные ящики. К началу XII династии (1985—1785 гг. дон. э.) стали появляться гробы, саркофаги в форме человеческого тела, украшенные рисунками и письменами. Мумии фараонов были спрятаны в несколько саркофагов, один в одном, как матрешки, иногда числом до семи. Бывало, что внутренний гроб, главный, был изготовлен из золота. Заключительным этапом было помещение гроба-саркофага в последний каменный саркофаг. Как непроницаемая темница, он служил надежной защитой для мумии, храня ее от климатических воздействий и грабителей-мародеров.

Церемония отверзания уст

Бальзамировщики иногда так искусно оборачивали тело умершего бинтами, что запеленатая поверхность оказывалась, будто разрисована орнаментом, особенно часто на лице и на голове.

Амулеты, завернутые среди слоев льняного полотна, должны были предохранять умершего с помощью чудодейственных сил и способствовать его возрождению. Среди самых популярных амулетов было уджат — соколиный глаз бога небес Гора, который, как считалось, защищает все, что под ним находится.

Процесс превращения мертвого тела в забальзамированную мумию происходил за пределами дворца и города, в специальной мастерской, устроенной, чаще всего, неподалеку от некрополя. В некоторых мумиях находили следы растений, вероятно, попавших туда случайно, занесенных ветром. Из этого можно сделать вывод, что бальзамированием занимались не в помещении, а на открытом месте, возможно, под навесом.

Ни рисунки, ни древнеегипетские тексты ничего не рассказывают об искусстве бальзамирования усопших. Эти тайные знания передавались преимущественно устно, от отца к сыну, от учителя к ученику. Ремесло бальзамировщика было потомственным и переходило из поколения в поколение. Для египтян, по всей вероятности, рецепты и технология не имели ритуального значения, важен был только результат.

Папирус I века н. э. описывает некий ритуал бальзамирования, но в тексте не приводятся никакие подробности. Зато ученые располагают сведениями, которые сохранил для потомков греческий ученый Геродот, посетивший Древний Египет в V веке до н. э. Современные эксперименты подтвердили и уточнили его описания, так что теперь ученые довольно точно знают, каким образом производили бальзамирование древние египтяне.

В первую очередь они удаляли из черепа мозг – выковыривали его длинным железным крючком через нос. Крючок для этой цели делался изогнутым, гибким, чтобы его можно было протолкнуть через носовой проход. Иногда бальзамировщик для упрощения задачи проделывал отверстие в затылочной части черепа.

Вслед за этим в очищенный от мозга череп вливали жидкий елей, который там затвердевал. Елей состоял из древесной смолы, пчелиного воска, ароматических растительных масел, иногда с добавкой битума (природного минерального асфальта). Смолы хвойных деревьев и битум специально для бальзамирования привозили из Палестины. В черепах некоторых мумий находят также куски льняного полотна.

Когда с черепом все было в основном сделано, бальзамировщик приступал к следующему этапу работы. Острым лезвием каменного ножа он вскрывал брюшную полость и вытаскивал внутренности. Вынутые органы тщательно промывали, полоскали в пальмовом вине, натирали натриевой солью. В теле оставляли только сердце, которое египтяне считали вместилищем мыслей и чувств. В некоторых мумиях сердце тоже вынуто, а вместо него вставлен Скарабей сердца – амулет в виде магического жука-скарабея, олицетворяющего непреходящую силу сердца, сущность бессмертия, необходимую для пробуждения в новой жизни. Амулет должен был стать помощником умершего в его многотрудном пути к вечному блаженству. Очищенные внутренности заворачивали в полотно и укладывали в специально предназначенный для этого сосуд – канопу.

В очищенную и промытую брюшную полость насыпали натриевую соль (смесь карбоната натрия и гидрокарбоната натрия) и натирали ею все тело снаружи. Эта соль очень гигроскопична, и она впитывала влагу из тканей тела. Иногда внутрь тела закладывали маленькие полотняные мешочки с натриевой солью – это было удобно, потому что отсыревшие мешочки с солью легко заменяли новыми. Требовалось выждать 35-40 дней, пока из тела будет удалена вся влага. В сухом климате Египта ткани, обезвоженные таким способом, не могли разлагаться.

Через 35-40 дней высушенное тело натирали небольшим количеством елея – употребляли тот же состав, какой заливали в череп. Высушенную и пустую брюшную полость, из которой уже были удалены все внутренние органы, заполняли льняными тряпками или древесными опилками. Иногда вместо полотна и опилок живот набивали нильским илом, изредка даже мхом. Бальзамировщики старались придать усохшему телу, по возможности, более натуральный вид.

Поскольку глазные яблоки тоже высыхали и съеживались, вместо них бальзамировщики вставляли льняной тампон или обыкновенный репчатый лук.

Разрезанный живот необходимо было закрыть. Геродот писал, что живот зашивали нитками, но так делали не всегда. Чаще оставшуюся щель просто прикрывали длинным куском льняного полотна или заделывали воском. С мумией фараона поступали иначе: разрез прикрывали тонкими пластинами листового золота.

Под конец работы мумифицированное тело бинтовали полосами льняного полотна. Для этого употребляли не новое, а долго послужившее в хозяйстве полотно, в частности, разорванные на полоски полотняные рубашки.

Чтобы тело лежало прямо и не прогибалось, его иногда укладывали на деревянную доску и бинтовали вместе с доской. В других случаях внутрь тела вставляли палку, просовывая ее через грудную клетку вдоль шейных позвонков в череп. Это позволяло жестко прикрепить к мумии голову.

Между слоями бинтов бальзамировщики укладывали амулеты, которые должны были защищать покойного и помочь ему в загробном мире. На голову накладывали маску с идеализированным портретом усопшего – с ликом юным и прекрасным.

Начиная с XXI династии поверх последнего слоя полотняных покровов накладывали еще сеть из фаянсовых бус с нашитыми изображениями жуков-скарабеев, четырех сыновей Гора и другие амулеты. Изготовленную таким способом мумию украшали искусно сплетенными венками из цветов.

Мумии укладывали в один или несколько саркофагов. В Древнем царстве и в начале Среднего царства саркофаги изготавливали в форме длинного ящика, а позднее им стали придавать форму человеческого тела.

На протяжении тысячелетий технология изготовления мумий сильно изменялась. Если в Додинастический период египтяне хоронили своих мертвецов в песчаной пустыне, завернутыми в звериные шкуры или в плетеные циновки, то в Древнем царстве уже стали заворачивать покойников в полотно. Из трупов удаляли внутренние органы, но для сохранения тела этого было недостаточно. От захороненных в этот период мертвецов сохранились только скелеты с остатками мягких тканей и льняное полотно в очень хорошем состоянии. Но по старательности, с какой были завернуты покойники, можно догадаться, что их тела стремились сохранить для новой жизни. Зная по опыту, что тело истлеет, египтяне дополняли недолговечные мягкие ткани, формируя из полотна (или рисовали) глаза, рот, нос, мужские и женские половые органы.

В Среднем царстве научились удалять из черепа мозг крючком, но это довольно сложная операция, и мозг выскребали только при мумификации фараонов и высших сановников. Для придания объема мумию стали набивать опилками или тряпками.

Из сохранившихся наиболее примечательны мумии эпохи Нового царства. В этот период мозг удаляли обязательно и научились хорошо сохранять мягкие ткани тела. Во время XXI-XXIV династий мумифицированные внутренние органы или то, что от них осталось, укладывали внутрь тела вместе с восковой фигуркой соответствующего сына Гора.

На закате египетской культуры, в последние столетия Древнего Египта, к мумификации покойников относились менее серьезно, бальзамировали кое-как. Настали другие времена с другими нравами и обычаями. Тем не менее, исследуя захоронения, археологи узнали массу подробностей о культуре Древнего Египта.

Канопы изготовляли, как правило, из алебастра, но иногда в раскопках древнеегипетских захоронений находят канопы из известняка, фаянса или обожженной глины. Канопы были известны со времени Древнего царства. До этого внутренние органы просто не трогали или удаляли из тела, заворачивали в полотно и закапывали в ямку в могиле рядом с мумией.

У первых каноп были простые плоские крышки. В Среднем царстве эти крышки стали изготавливать в форме человеческой головы. Иногда к канопам приделывали также руки и ноги. Примерно в это же время в Древнем Египте начали почитать четырех богов сыновей Гора и богинь-покровительниц. Но только во время правления XIX династии крышкам каноп стали придавать форму голов богов сыновей Гора, находившихся под покровительством богинь Исиды, Нефтиды, Селькет и Нейт.

Для мумии полагалось делать четыре канопы, по числу сыновей Гора. В канопу Хапи (богиня покровительница Нефтида) с крышкой в виде головы павиана помещали легкие. В канопу Дуамутефа (покровительница богиня Нейт) с головой шакала укладывали желудок. В канопу Кебексенуфа (богиня-покровительница Селькет) с головой сокола засовывали кишки. В канопе Имсета (богиня Исида) с человеческой головой хранили печень.

В некоторых канопах археологи не находили останков – это были ложные канопы. Они были сплошные, в них почти не оставляли углублений, чтобы туда можно было что-то положить. Древние египтяне верили, что такой канопы, если ее положить в гробницу, было достаточно, чтобы тело считалось целым. С XXVI династии внутренние органы помещали также по отдельности в деревянные шкатулки или, что очень редко, в керамические сосуды. Только тогда, когда окончательно оборвалась традиция мумификации трупов умерших, надобность в канопах отпала.

Саркофаги предназначались для лучшей сохранности мумии, но им придавалось еще и важное магическое значение. Саркофаг был для покойника не ящиком, а домом, из которого он, по убеждению египтян, мог выходить и куда он возвращался. Поэтому одно время на стенках саркофага рисовали большие глаза, через которые покойник мог выглядывать, словно через окошки, и смотреть на покинутый им мир живых.

Снаружи и внутри на стенках саркофага обычно начертаны магические заклинания. Они должны были защитить покойника от повторной смерти в загробном мире, которая стала бы его окончательной погибелью. Иногда на внутренней стенке саркофага рисовали карту Царства мертвых, чтобы покойник не заблудился и шел в край вечного блаженства кратчайшим путем.

Саркофаги, приближенные по форме к человеческому телу, постепенно стали делать в эпоху Среднего царства. В это же время появился обычай закрывать голову и плечи мумии раскрашенной маской. Возможно, этот обычай появился из опасения, что ба может не узнать свое тело и не вернуться в него. Чтобы ба не ошиблось, саркофагу стали придавать форму человеческого тела, а на мумию накладывали маску с приукрашенным портретом покойного. Несмотря на достижения бальзамировщиков, разработавших весьма эффективную методику, египтяне понимали, что они не умеют полностью остановить процесс распада мертвого тела, и мумии сильно отличаются от живого или только что умершего человека.

Под конец Второго периода распада Древнего Египта появились саркофаги из картонажа (слоев ткани, клея и гипса) и папируса. После этого широко распространились раскрашенные деревянные саркофаги-гробы. В Новом царстве саркофаги стали пышно украшать. Мумии фараонов помещали в несколько саркофагов разной величины, поставленных один в другой. Саркофаги фараонов, как видно на примере погребения фараона Тутанхамона, покрывали золотом. Во время XIX и XX династий даже не самые знатные египтяне, например разбогатевшие торговцы, могли позволить себе несколько разукрашенных саркофагов. Вошли в моду саркофаги, богато отделанные золотом и многоцветной живописью. На внутренних поверхностях рисовали богов, сцены из загробного мира, защитные амулеты. На наружных поверхностях саркофагов изображали усопшего, например, как он поклонялся богам, а также ладью бога солнца Ра и судилище Осириса.

Кроме богато расписанных саркофагов, явно перегруженных всевозможными сюжетами и амулетами, встречались и однотонные саркофаги из гранита, базальта и других твердых видов камня.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

9. Бальзамирование практиковалось на Руси, по крайней мере, еще до конца XVIII века

Бальзамирование

Бальзамирование Процесс превращения мертвого тела в забальзамированную мумию происходил за пределами дворца и города, в специальной мастерской, устроенной, чаще всего, неподалеку от некрополя. В некоторых мумиях находили следы растений, вероятно, попавших туда

10. Бальзамирование практиковалось на Руси, по крайней мере, еще до конца XVIII века

Читайте также: