Арогенез кратко и понятно

Обновлено: 28.06.2024

Морфофизиологический прогресс (ароморфоз) - совершенствование в ходе эволюции строения и функции организма (морфофизиологической организации).

Арогенез, ароморфоз (морфофизиологический прогресс)— направление эволюции, при котором у некоторых групп внутри более крупного таксона появляются новые морфофизиологические особенности, приводящие к повышению уровня их организации.

т.е одно из главных направлений биологического прогресса живых существ, при котором в ходе эволюционного развития усложняется их организация.

Ароморфозы – это адаптации широкого значения, т.е. полезные в самых разнообразных условиях среды, повышающие уровень организации живых организмов. Ароморфозы открывают большие возможности для освоения видами новых, прежде недоступных сред обитания.

Соотношение между ароморфозом, идиоадаптацией и дегенерацией

После ароморфного усовершенствования организации развитие может продолжаться на основе специализации ее в частных условиях среды.

Благодаря ароморфным преобразованиям (теплокровность, живорождение и др.) произошло широкое расселение животных в самых разнообразных условиях среды (суше, воде, в воздухе), тем самым возникло множество экологических форм, приспособленным к различным географическим зонам.

Идиоадаптации (Алломорфоз)

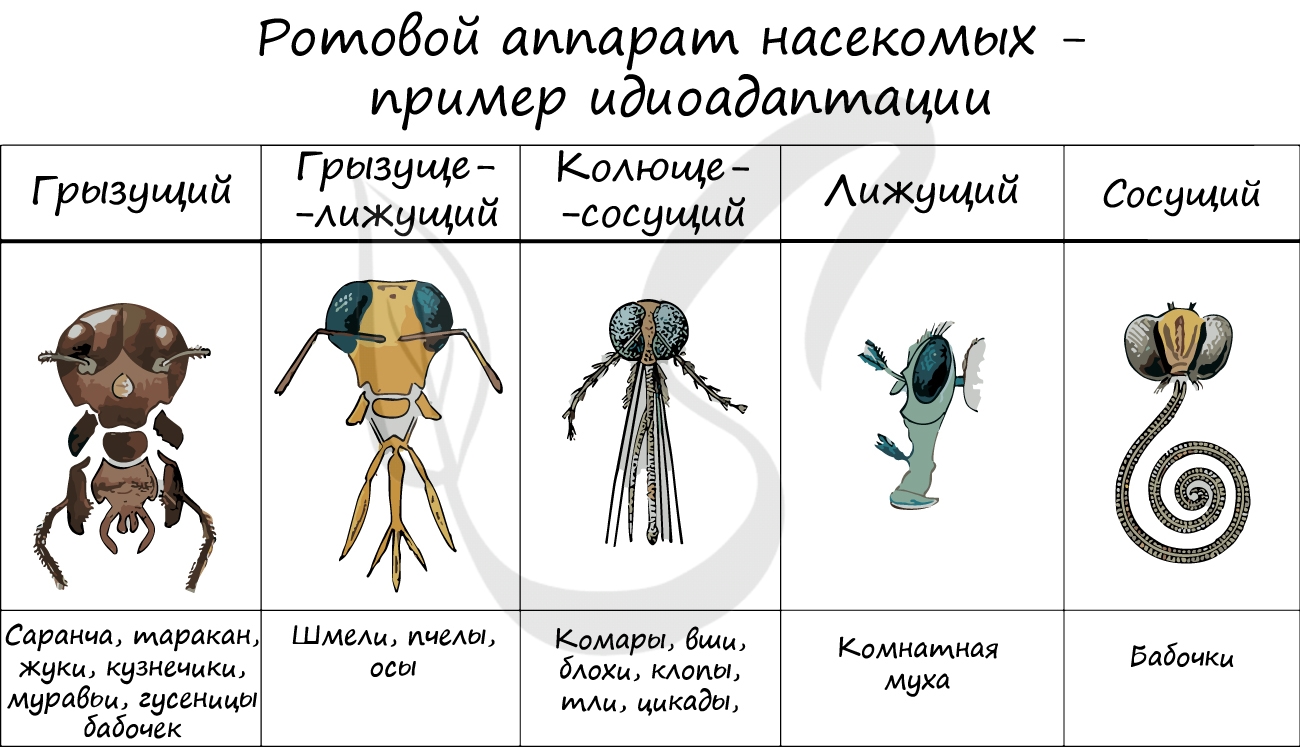

Идиоадаптации - локальные морфофизиологические приспособления к определенным условиям существования.

Примеры идиоадаптаций. Появление покровительственной окраски Уплощение тела придонных животных Формирование соцветий Видоизменение побегов и т.д.

При идиоадаптации ароморфные признаки сохраняют свое значение.

Пример: для всех видов млекопитающих характерны теплокровность, живорождение, вскармливание потомства молоком.

На основе идиоадаптации сформировалось большое число отрядов и семейств млекопитающих.

Пример: хищные, ластоногие, копытные, кошачьи, лошадиные, медвежьи.

Биологический прогресс осуществляется как на основе морфофизиологических усовершенствований, так и благодаря упрощению морфофизиологической организации.

В ряде эволюционных ситуаций, когда окружающая среда стабильна, наблюдается явление общей дегенерации (катаморфоз - от греческого движение вниз).

Общая дегенерация или катаморфоз – эволюционное направление, сопровождающееся упрощением организации.

В результате чего происходит переход другие условия жизни, что влечет утрату части имеющихся или бесполезных признаков.

Прогрессивная эволюция заключается в выживании наиболее приспособленных, а не более высокоорганизованных существ.

Общая дегенерация наблюдается у многих форм организмов и связана в основном с переходом к паразитическому или сидячему образу жизни.

Общая дегенерация не затрагивает кардинальных черт организации данной систематической группы.

Виды идущие по пути катаморфоза могут увеличивать численность и ареал, т.е. двигаться по пути биологического прогресса.

Биологический регресс — свидетельствует об угасании филогенетической группы, ведущем к ее вымиранию, может длиться долго.

Оставшиеся немногочисленные представители некогда биологически прогрессивной группы, найдя соответствующую их организации экологическую нишу, могут продолжать существовать на протяжении сотен миллионов лет. Они называются реликтами, обладают консервативностью организации и крайне медленно эволюционируют.

Пример: латимерия, ближайшие родственники которой жили в девонском периоде более 200 млн. лет назад

дерево гинкго, непосредственные предки которого существовали на Земле уже в первой половине мезозойской эры.

Дивергенция - расхождение признаков у видов, происходящих от общего предка. Обусловливает увеличение числа видов и продолжается на уровне надвидовых таксонов. Дивергентной эволюцией обусловлено поразительное разнообразие живых существ.

Конвергенция -(схождение признаков) наблюдается в тех случаях, когда неродственные таксоны приспосабливаются к одинаковым условиям. Конвергентное сходство животных, питающихся муравьями и термитами.

Параллелизм - эволюционное явление, когда сходство организмов, относящихся к разным таксонам, основано на сходных изменениях одних и тех же гомологичных структур.

Структуры и органы, имеющие общее происхождение называют гомологичными

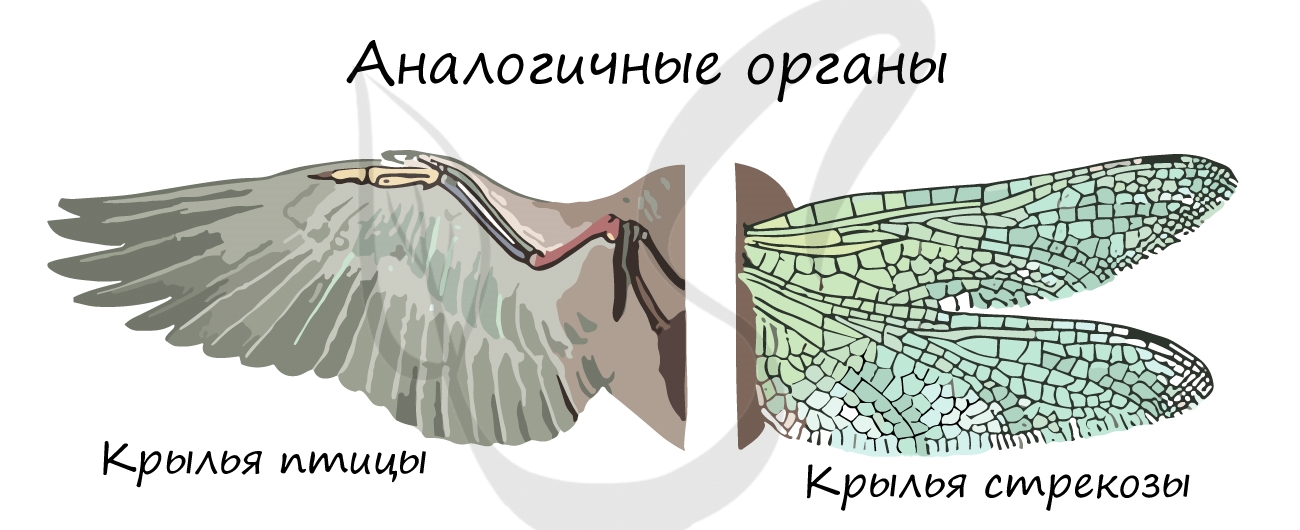

Аналогичныеорганы (от греч. análogos — соответственный), органы и части животных или растений, сходные в известной мере по внешнему виду и выполняющие одинаковую функцию, но различные по строению и происхождению.

Параллельная эволюция на разобщенных массивах суши. Справа - американские плацентарные млекопитающие, слева - их австралийские сумчатые аналоги (Coyne, 2009). Внешне (т.е. по "поверхностным" адаптивным признакам) сумчатая летяга больше похожа на обычную летягу, чем на сумчатого крота или сумчатого муравьеда. Однако по более "глубоким" (т.е. эволюционно древним) анатомическим и эмбриологическим признакам, а также по нуклеотидным последовательностям ДНК, она гораздо ближе к другим австралийским сумчатым. Поэтому ее и относят к отряду сумчатых, а белку-летягу - к отряду грызунов.

Морфофизиологический прогресс (ароморфоз) - совершенствование в ходе эволюции строения и функции организма (морфофизиологической организации).

Арогенез, ароморфоз (морфофизиологический прогресс)— направление эволюции, при котором у некоторых групп внутри более крупного таксона появляются новые морфофизиологические особенности, приводящие к повышению уровня их организации.

т.е одно из главных направлений биологического прогресса живых существ, при котором в ходе эволюционного развития усложняется их организация.

Ароморфозы – это адаптации широкого значения, т.е. полезные в самых разнообразных условиях среды, повышающие уровень организации живых организмов. Ароморфозы открывают большие возможности для освоения видами новых, прежде недоступных сред обитания.

Соотношение между ароморфозом, идиоадаптацией и дегенерацией

После ароморфного усовершенствования организации развитие может продолжаться на основе специализации ее в частных условиях среды.

Благодаря ароморфным преобразованиям (теплокровность, живорождение и др.) произошло широкое расселение животных в самых разнообразных условиях среды (суше, воде, в воздухе), тем самым возникло множество экологических форм, приспособленным к различным географическим зонам.

Идиоадаптации (Алломорфоз)

Идиоадаптации - локальные морфофизиологические приспособления к определенным условиям существования.

Примеры идиоадаптаций. Появление покровительственной окраски Уплощение тела придонных животных Формирование соцветий Видоизменение побегов и т.д.

При идиоадаптации ароморфные признаки сохраняют свое значение.

Пример: для всех видов млекопитающих характерны теплокровность, живорождение, вскармливание потомства молоком.

На основе идиоадаптации сформировалось большое число отрядов и семейств млекопитающих.

Пример: хищные, ластоногие, копытные, кошачьи, лошадиные, медвежьи.

Биологический прогресс осуществляется как на основе морфофизиологических усовершенствований, так и благодаря упрощению морфофизиологической организации.

В ряде эволюционных ситуаций, когда окружающая среда стабильна, наблюдается явление общей дегенерации (катаморфоз - от греческого движение вниз).

Общая дегенерация или катаморфоз – эволюционное направление, сопровождающееся упрощением организации.

В результате чего происходит переход другие условия жизни, что влечет утрату части имеющихся или бесполезных признаков.

Прогрессивная эволюция заключается в выживании наиболее приспособленных, а не более высокоорганизованных существ.

Общая дегенерация наблюдается у многих форм организмов и связана в основном с переходом к паразитическому или сидячему образу жизни.

Общая дегенерация не затрагивает кардинальных черт организации данной систематической группы.

Виды идущие по пути катаморфоза могут увеличивать численность и ареал, т.е. двигаться по пути биологического прогресса.

Биологический регресс — свидетельствует об угасании филогенетической группы, ведущем к ее вымиранию, может длиться долго.

Оставшиеся немногочисленные представители некогда биологически прогрессивной группы, найдя соответствующую их организации экологическую нишу, могут продолжать существовать на протяжении сотен миллионов лет. Они называются реликтами, обладают консервативностью организации и крайне медленно эволюционируют.

Пример: латимерия, ближайшие родственники которой жили в девонском периоде более 200 млн. лет назад

дерево гинкго, непосредственные предки которого существовали на Земле уже в первой половине мезозойской эры.

Дивергенция - расхождение признаков у видов, происходящих от общего предка. Обусловливает увеличение числа видов и продолжается на уровне надвидовых таксонов. Дивергентной эволюцией обусловлено поразительное разнообразие живых существ.

Конвергенция -(схождение признаков) наблюдается в тех случаях, когда неродственные таксоны приспосабливаются к одинаковым условиям. Конвергентное сходство животных, питающихся муравьями и термитами.

Параллелизм - эволюционное явление, когда сходство организмов, относящихся к разным таксонам, основано на сходных изменениях одних и тех же гомологичных структур.

Структуры и органы, имеющие общее происхождение называют гомологичными

Аналогичныеорганы (от греч. análogos — соответственный), органы и части животных или растений, сходные в известной мере по внешнему виду и выполняющие одинаковую функцию, но различные по строению и происхождению.

Параллельная эволюция на разобщенных массивах суши. Справа - американские плацентарные млекопитающие, слева - их австралийские сумчатые аналоги (Coyne, 2009). Внешне (т.е. по "поверхностным" адаптивным признакам) сумчатая летяга больше похожа на обычную летягу, чем на сумчатого крота или сумчатого муравьеда. Однако по более "глубоким" (т.е. эволюционно древним) анатомическим и эмбриологическим признакам, а также по нуклеотидным последовательностям ДНК, она гораздо ближе к другим австралийским сумчатым. Поэтому ее и относят к отряду сумчатых, а белку-летягу - к отряду грызунов.

- Арогенез — процесс преобразования организации, ведущий к ароморфозу (синоним − анагенез). Иногда используется как синоним понятия ароморфоз, что является не совсем корректным. Арогенез в качестве макроэволюционного процесса не может быть непрерывным, поскольку в этом случае утрачивается преемственность, и адаптации для организмов (таксонов) оказываются невозможными. Поэтому в качестве постоянного эволюционного процесса арогенез может мыслиться только как некая идеальная линия, составленная из развития разных таксонов.

Арогенез — направление эволюции, при котором, в результате приобретения новых крупных приспособлений, развитие групп сопровождается расширением адаптивной зоны и выходом в другие природные зоны.

Связанные понятия

Тéория двойнóй наслéдственности (англ. dual inheritance theory, также известная как теория генно-культурной коэволюции или биокультурная эволюция) — теория, разработанная в 1960—1980-х годах с целью объяснить человеческое поведение с точки зрения двух различных, но взаимодействующих процессов: генетической эволюции и культурной эволюции. В рамках теории двойной наследственности культура определяется как информация или поведение, приобретенное посредством социального научения. Одно из центральных.

Понятие неоэволюционизм возникло в середине 50-x годов XX века благодаря работам американского этнолога Лесли Уайта и американского антрополога Джулиана Стюарда. В основе неоэволюционизма сохранились основные постулаты традиционного эволюционизма, но вместо идеи однолинейного развития культуры неоэволюционистами были предложены несколько концепций эволюции, таких как теория общего и частного развития, закон культурной доминанты и др. Неоэволюционисты опирались в своих работах не на философию или.

Онтогенетическая адаптация — способность организма приспосабливаться в своем индивидуальном развитии к изменяющимся внешним условиям. Различают следующие подвиды.

Модель развития межкультурной чувствительности (англ. Developmental Model of Intercultural Sensitivity; DMIS) — модель формирования межкультурной компетенции, описывающая процесс поступательного освоения другой культуры с акцентом на чувственном восприятии культурных различий.

Синтетическая теория эволюции (также современный эволюционный синтез, англ. modern synthesis или neo-Darwinian synthesis) — современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, прежде всего, генетики и дарвинизма. Синтетическая теория эволюции также опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию и другие дисциплины.

Естественная информатика — это научное направление, изучающее процессы обработки информации, протекающие в природе, мозге и человеческом обществе. Она опирается на такие классические научные направления, как теории эволюции, морфогенеза и биологии развития, системные исследования, исследования мозга, ДНК, иммунной системы и клеточных мембран, теория менеджмента и группового поведения, история и другие. Вторичной задачей этого направления является реализация полученных знаний в технических системах.

Техноценоз (др.-греч. τέχνη — мастерство, греч. koinós — общий) — ограниченная во времени и пространстве искусственная система, сообщество изделий со слабыми связями и едиными целями, выделяемое для целей проектирования или строительства.. Термин введён по аналогии с биоценозом.

Историю геоботанической науки можно условно разделить на три периода: допарадигмальный период, период парадигмы дискретности растительности и современный период.

Биологическая адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие. Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях конкретного местообитания, устойчивость к воздействию факторов абиотического и биологического характера, а также успех в конкуренции с другими видами, популяциями, особями. Каждый вид имеет собственную способность к адаптации, ограниченную физиологией (индивидуальная.

Теория организма (организменный подход) — подход в психологии развития, разработанный Х. Вернером, согласно которому психологические процессы необходимо изучать в целом, действующем организме. Например, процессы восприятия необходимо изучать не изолированно, а по мере того, как они появляются из начальных форм действий и чувств, в которых заложена перцептивная основа.

Модель организа́ции — (франц. organisation, от позднелат. organizo — сообщаю стройный вид, устраиваю). Для организаций, которые были образованы человеком (людьми), характерно наличие функций управления и планирования.

Теории нативизма — теории психического развития, общим для которых является определение характеристик и особенностей зрелой личности как изначально предопределенных с момента зачатия. Теории нативизма и эмпиризма, в первую очередь, являются философскими теориями, но на них основе созданы психологические теории, объясняющие психологическое развитие личности. Общим для данных теорий личностного развития является определение наследственности как главной движущей силы и единственной детерминанты развития.

Эволюцио́нная биоло́гия — раздел биологии, изучающий происхождение видов от общих предков, наследственность и изменчивость их признаков, размножение и разнообразие форм в ходе эволюционного развития. Развитие отдельных видов обычно рассматривается в контексте глобальных преобразований флор и фаун, как компонентов биосферы. Эволюционная биология начала оформляться в качестве раздела биологии с широким признанием идей об изменчивости видов во второй половине XIX века.

Психологическая резилентность (от англ. resilience — упругость, эластичность) — Резильентность — это врожденное динамическое свойство личности, лежащие в основе способности преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем. Несмотря на то, что это свойство врожденное, его можно развивать.

Социокультурный подход — методологический подход на базе системного подхода, сущность которого состоит в попытке рассмотрения общества как единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека. Это единство, согласно принципам системного подхода, образует целое, свойства которого не выводимы из характеристик частей. Сама личность при социокультурном подходе рассматривается как связанная с обществом как системой отношений и культурой как совокупностью ценностей и норм.

Генетика развития растений (биология развития растений) — частная отрасль генетики, изучающая особенности развития растений, гены, экспрессирующиеся и обеспечивающие нормальное формирование и функционирование тканей и органов растений.

Эволюционное моделирование (англ. Evolutionary computation) использует признаки теории Дарвина для построения интеллектуальных систем (методы группового учёта, генетические алгоритмы). Является частью более обширной области искусственного интеллекта — вычислительного интеллекта.

Общая теория систем (теория систем) — научная и методологическая концепция исследования объектов, представляющих собой системы. Она тесно связана с системным подходом и является конкретизацией его принципов и методов.

Добавлен иной взгляд на 'рискологию, озаглавленный: 'ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ РИСКОЛОГИИ - НАУКИ О РИСКАХ:'''

Закон перехода количественных изменений в качественные в диалектике Гегеля и материалистической диалектике, а также ряде близких философских концепций — всеобщий закон развития природы, материального мира, человеческого общества и мышления. Закон сформулирован Фридрихом Энгельсом в результате интерпретации логики Гегеля и философских работ Карла Маркса.

Биологическое поле — концепция, введенная в рассмотрение советским биологом А. Г. Гурвичем для объяснения процессов эмбриогенеза и, в более общем контексте, биологического морфогенеза. Получила развитие в современных теоретических моделях морфогенеза под именем морфогенетического поля (morphogenetic field) . Следует отличать от понятия биополе, которое в работах Гурвича и в литературе по морфогенезу не используется.

Антропология технологии (техники) (англ. anthropology of technology) — междисциплинарная область знаний, существующая на стыке социальной антропологии, философии, истории, исследований технологий, в центре которой оказывается исследование влияния технологий на человека и социальные отношения. Наиболее близки к нему философия техники и исследования науки и технологий.

Нейроэкономика (англ. Neuroeconomics) — междисциплинарное направление в науке на пересечении предметов экономической теории, нейробиологии и психологии. Она изучает процесс принятия решений при выборе альтернативных вариантов, распределении риска и вознаграждения. Нейроэкономика использует экономические модели для изучения мозга и достижения нейробиологии для построения экономических моделей.

Живая система — единство, состоящее из самоорганизующихся, самовоспроизводящихся элементов, активно взаимодействующих с окружающей средой, имеющее специфические признаки, присущие живым существам.

Социа́льная гру́ппа — объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, на котором основано их участие в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами.

Жи́зненный цикл организа́ции — совокупность стадий развития, которые проходит фирма за период своего существования.

Социальное познание (англ. social cognition) — сложный, комплексный процесс познания одного человека другим, одна из областей, изучаемых социальной психологией, где исследуются механизмы того, как человек перерабатывает, хранит и использует информацию о других людях и социальных ситуациях.

Филогене́з, или филогени́я (др.-греч. φῦλον, phylon — племя, раса и др.-греч. γενετικός, genetikos — имеющий отношение к рождению), — историческое развитие организмов. В биологии филогенез рассматривает развитие биологического вида во времени. Биологическая классификация основана на филогенезе, но методологически может отличаться от филогенетического представления организмов.

Кросскульту́рные иссле́дования — это научный метод из области антропологии и смежных наук (социология, психология, экономика, политология), который использует данные о различных обществах, собранные в полевых исследованиях, чтобы изучить социальное поведение и проверить гипотезы о культурных различиях. В отличие от сравнительных исследований, в которых рассматриваются схожие характеристики нескольких обществ, в кросс-культурных исследованиях используется более широкая выборка, которая позволяет провести.

Интернализа́ция (от лат. interims — внутренний) — процесс освоения внешних структур, в результате которого они становятся внутренними регуляторами.

Периодизация истории — особого рода систематизация, которая заключается в условном делении исторического процесса на определённые хронологические периоды. Эти периоды имеют те или иные отличительные особенности, которые определяются в зависимости от избранного основания (критерия) периодизации. Для периодизации могут избираться самые разные основания: от смены типа мышления (О. Конт, К. Ясперс) до смены способов коммуникации (М. Маклюэн) и экологических трансформаций (Й. Гудсблом). Многие учёные.

Культурная патология — новое направление в клинической психологии, которое исследует влияния технологического прогресса на формирования новых, не существовавших ранее форм аномалий психического развития. Данное направление развивается в научных коллективах факультета психологии МГУ им. Ломоносова (А. Ш. Тхостов, К. Г. Сурнов, В. А. Емелин, Е. И. Рассказова др.). Его основной задачей является формирование концептуально обоснованных представления о единицах и методе исследования процессов появления.

Клиповая культура (англ. clip culture) — термин, предложенный Элвином Тоффлером для описания культуры развитых стран, определяемой господством свойственного для средств массовой коммуникации способа представления и восприятия информации. Особенности клиповой культуры — мозаичность и фрагментарность образа, его яркость и кратковременность, быстрая смена другими; алогичность, разрозненность, отрывочность информации, растворение её целостных моделей. В российских источниках для обозначения особенностей.

Культу́рный па́ттерн (англ. cultural pattern; нем. Kulturmuster.) — преобладающие ценности и верования, характеризующие данную культуру и отличающие ее от других.Сегодня культурный паттерн (культурный образец) это широкое понятие, включающее в себя и информацию о мире, и момент его оценки, и способы действия в нем человека, и стимулы таких действий. Культурным паттерном могут быть разнообразные явления культуры: материальные предметы, способы и манеры поведения, правовые или обыденные нормативы поступков.

Эпигенетическая теория эволюции (ЭТЭ) — одна из современных эволюционных теорий, основанная на данных эпигенетики.

§ 49. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Способы осуществления эволюционного процесса

Прогресс и регресс в эволюции. Как вы уже знаете, возникновение надвидовых систематических групп (родов, семейств и т. д.) в ходе исторического развития живой природы называют макроэволюцией. *Этот процесс протекает на основе микроэволюции под действием тех же предпосылок и движущих сил.*

Анализ макроэволюционных процессов показывает, что развитие органического мира происходило от низших форм жизни к высшим, т. е. от примитивных организмов к сложноорганизованным. Однако в современном мире наряду с организмами, имеющими высокий уровень организации, такими как млекопитающие, птицы, цветковые растения и др., широко распространены и сравнительно просто устроенные, например, бактерии и протисты. В то же время многие группы довольно высокоорганизованных организмов (зверозубые ящеры, динозавры, семенные папоротники, риниофиты и т. д.) исчезли с лица Земли. Это дает основание выделить два основных направления эволюционного процесса — биологический прогресс и биологический регресс. *Учение о главных направлениях эволюции и путях достижения биологического прогресса разработал русский биолог А. Н. Северцов в 20-х гг. прошлого столетия. В дальнейшем оно было развито и дополнено другими исследователями.*

Биологический прогресс — направление эволюции, которое сопровождается повышением приспособленности организмов той или иной группы к условиям окружающей среды. Результатом этого является увеличение численности особей видов, входящих в состав данной систематической группы, их расселение в новые местообитания, что ведет к расширению ареалов и способствует видообразованию. Со временем на основе образовавшихся видов возникают новые роды, семейства и т. д. Таким образом, биологический прогресс является следствием эволюционного успеха определенных групп организмов и ведет эти группы к процветанию.

Биологический регресс , наоборот, характеризуется снижением приспособленности организмов определенной систематической группы к среде обитания. Он проявляется в уменьшении численности особей, сокращении ареалов и даже полном исчезновении видов. Снижение биологического разнообразия в пределах той или иной систематической группы, которое наблюдается при биологическом регрессе, нередко становится причиной вымирания данной группы организмов.

Важно отметить, что в современном мире биологический прогресс или регресс определяется не только способностью организмов адаптироваться к изменению абиотических и биотических факторов, но и антропогенным воздействием. Деятельность человека, связанная как с прямым истреблением организмов, так и с нарушением среды их обитания, стала причиной вымирания целого ряда видов. Многие виды, существующие в наше время, стали редкими или находятся под угрозой исчезновения. Вместе с тем человек является мощным фактором, обусловливающим биологический прогресс домашних животных, культурных растений и в то же время сорных растений, вредителей сельского хозяйства и др.

Следует отличать биологический прогресс и регресс от морфофизиологического прогресса и регресса. Морфофизиологический прогресс — это повышение уровня организации живых организмов в ходе эволюции, т. е. принципиальное усложнение их строения и процессов жизнедеятельности. Под морфофизиологическим регрессом понимают упрощение организации живых организмов. Такое явление наблюдается, главным образом, при их переходе к малоподвижному или сидячему (у животных) либо паразитическому образу жизни. Морфофизиологический прогресс не всегда ведет к биологическому: многие сложноорганизованные организмы в ходе эволюции вымерли или сейчас находятся на грани исчезновения. Нельзя говорить и о том, что морфофизиологический регресс связан с биологическим регрессом. Наоборот, многие виды и более крупные систематические группы, которые в ходе эволюции подверглись упрощению организации, на сегодняшний день являются процветающими .

В своих работах советский ученый Северцов А.Н. выделил понятия биологического прогресса и регресса.

- Численность вида увеличивается

- Ареал расширяется

- Смертность особей уменьшается

- Рождаемость увеличивается

- Происходит процветание вида

-

Ароморфоз (греч. airomorphosis — поднимаю форму)

Ароморфоз представляет собой прогрессивное эволюционное преобразование, повышающее уровень организации организмов. В результате ароморфоза становится возможным освоение новых, ранее недоступных для жизни, территорий. К примеру, теплокровность птиц позволила им заселить места с холодным климатом.

Идиоадаптация подразумевает незначительные, частные изменения в строении и функциях организма, которые помогают приспособиться к условиям среды обитания. Идиоадаптации существенно не повышают уровень организации.

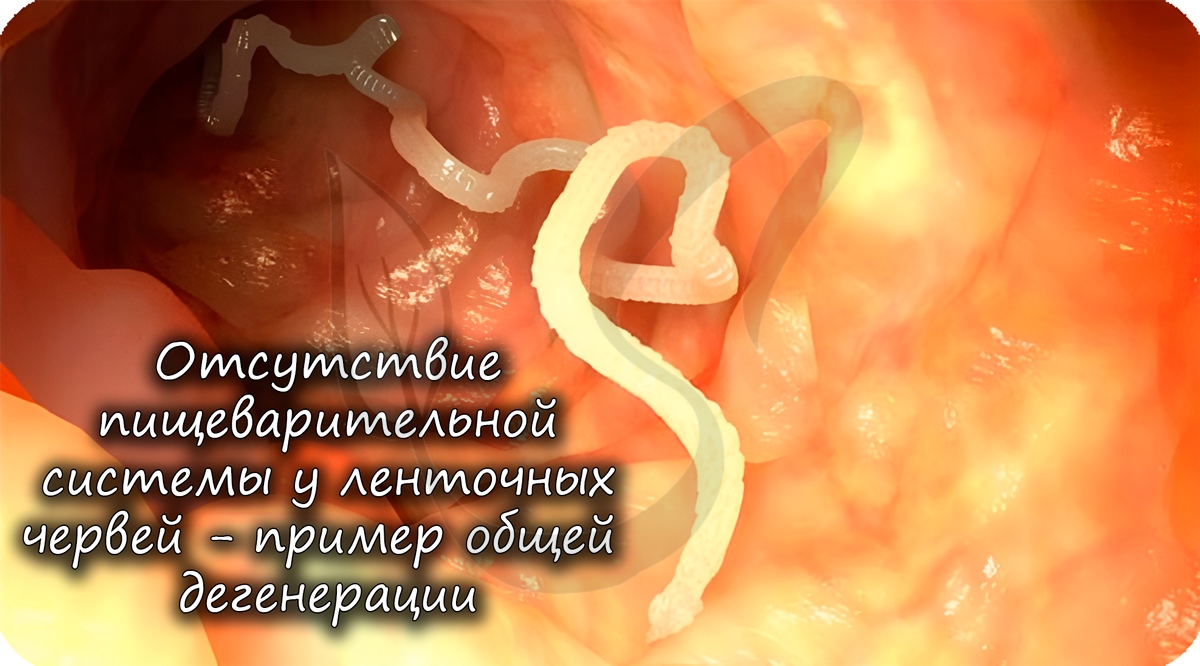

Общей дегенерацией называют упрощение организации, которое заключается в утрате отдельных органов и систем органов. У многих этот пункт вызывает внутреннее противоречие: как общая дегенерация может относиться к биологическому прогрессу?

На самом деле, если орган или система органов не нужна организму в его условиях обитания - то зачем она? Эта система может исчезнуть и освободить место для других, более полезных в данных условиях, органов.

У многих паразитов отсутствуют различные органы, к примеру, у ленточных червей нет пищеварительной системы. А зачем она им, когда пища в кишке, где они обитают, уже переварена и расщеплена организмом хозяина?

Биологический регресс характеризуется признаками, противоположными биологическому прогрессу:

- Численность вида уменьшается

- Ареал сужается

- Смертность особей возрастает

- Рождаемость уменьшается

- Происходит вымирание вида

Главная причина биологического регресса в том, что скорость эволюции вида отстает от скорости изменения внешней среды, эволюции других видов: это несоответствие снижает приспособленность организмов. Часто деятельность человека молниеносно меняет окружающую среду: далеко не все виды могут приспособиться к этому, происходит вымирание.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

-

Гомологичные органы (гомология, от греч. homo(s) — равный, одинаковый)

Такие органы развиваются из одних и тех же зародышевых листков, имеют общий план строения, но выполняют разные функции. Это связано с тем, что животные освоили разные среды обитания, из-за чего происходит дивергенция (лат. divergo - отклоняюсь) - расхождение признаков у первоначально близких животных в ходе эволюции.

Гомологичны между собой скелеты конечностей различных классов позвоночных: рука - ласт - крыло птицы, колючки кактуса - усики гороха - листья растений.

Аналогичные органы развиваются из разных зародышевых листков, имеют различное строение, но выполняют схожие функции. Такое сходство возникает в результате приспособления к одним и тем же условиям среды, из-за чего происходит конвергенция (лат. convergo - сближаю) - схождение признаков у неблизкородственных видов в ходе эволюции.

Аналогичными органами являются крыло птицы - крыло бабочки, глаз человека - глаз кальмара, усики винограда - усики гороха, жабры рака - жабры рыбы.

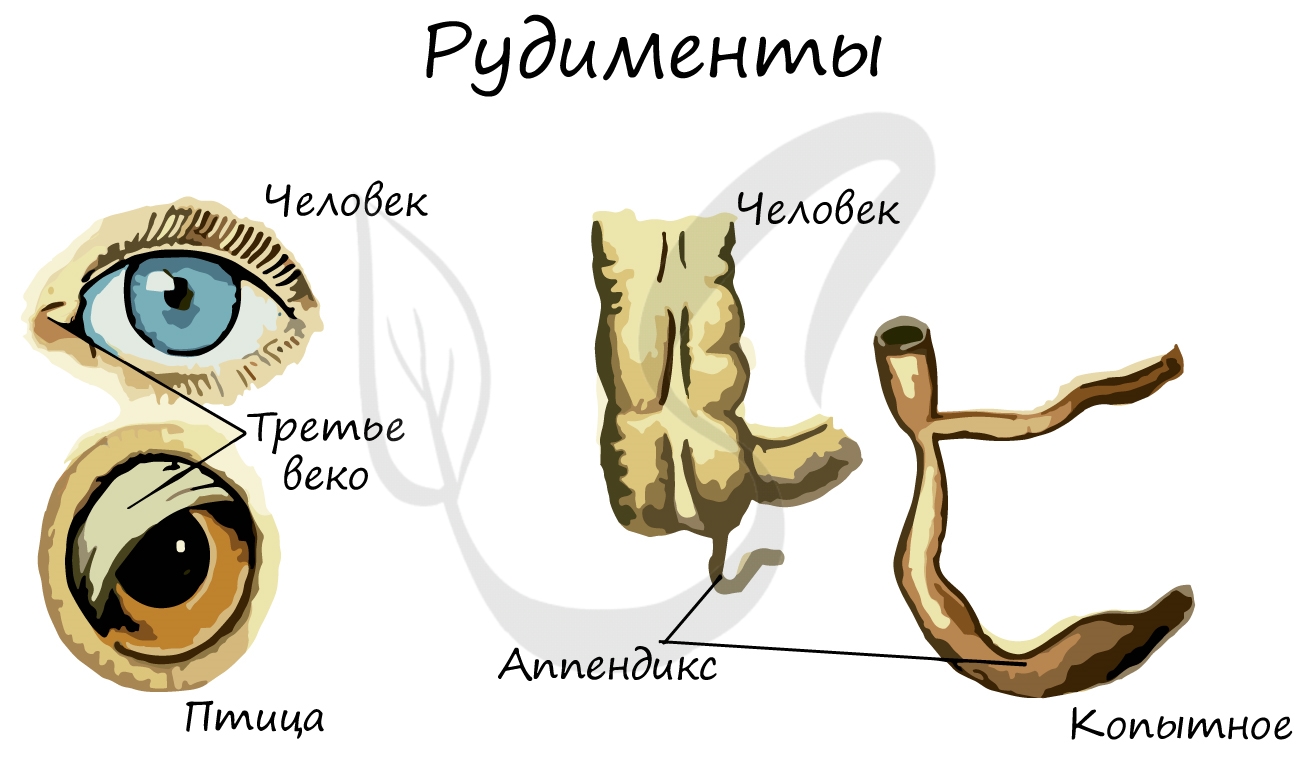

В строении нынешних животных можно найти признаки древних предковых форм, которые также свидетельствуют об эволюции. Сейчас мы обсудим рудименты и атавизмы.

Рудименты (лат. rudimentum — зачаток) - органы, которые в ходе эволюции утратили свое функциональное значение. Они сохраняются в течение всей жизни и в норме обнаруживаются у человека и животных.

У человека к рудиментарным органам относятся: зубы мудрости, копчик, ушные мышцы, аппендикс (червеобразный отросток), третье веко (эпикантус).

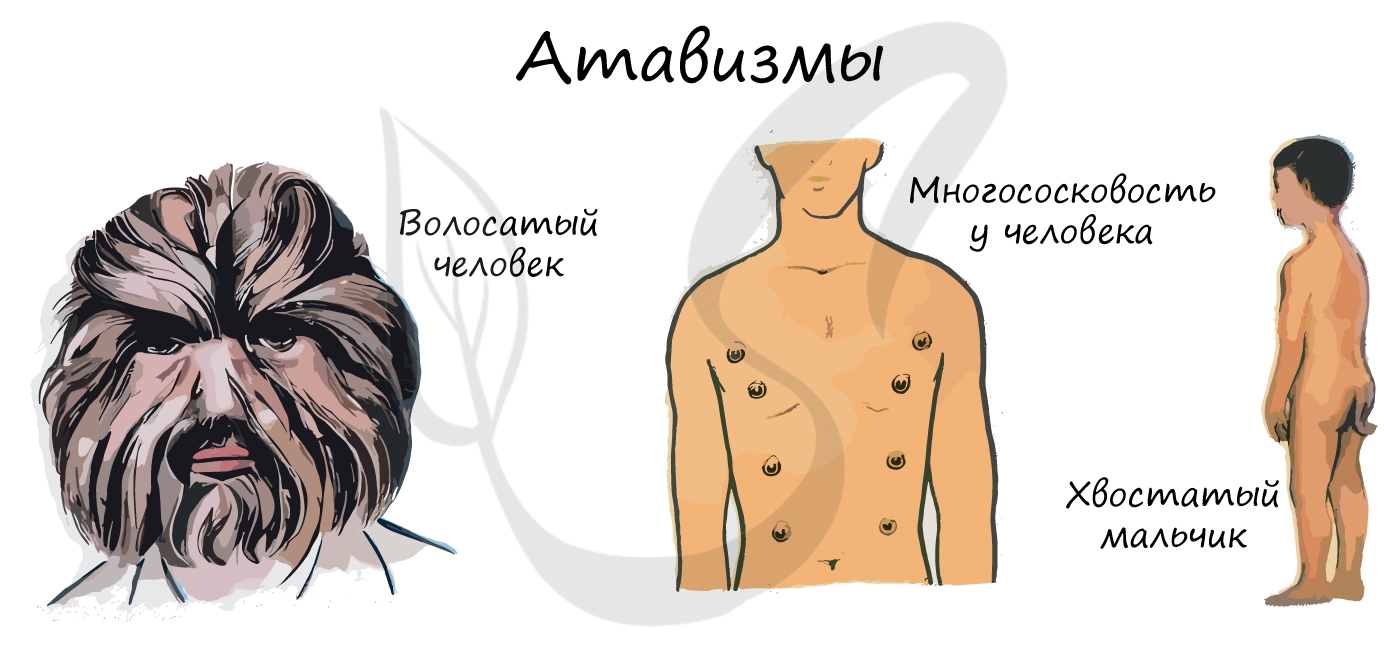

Атавизмы (лат. atavus — отдалённый предок) - случаи проявления у отдельных особей признаков дальних предков. Атавизмы сугубо индивидуальны и не являются нормой. Они также являются доказательством эволюции.

У человека атавизмами могут являться хвост, волосатое тело, добавочные молочные железы, незаращение межпредсердной перегородки.

Переходные формы

Переходные формы свидетельствуют о филогенетической преемственности, соединяя в своем строении черты высших и низших классов. Они - наглядное, живое доказательство эволюции.

Такими формами являются, к примеру, утконос и ехидна из класса млекопитающих. При многих признаках млекопитающих, они откладывают яйца, тем самым подтверждают родство млекопитающих с пресмыкающимися.

Эмбриологические доказательства

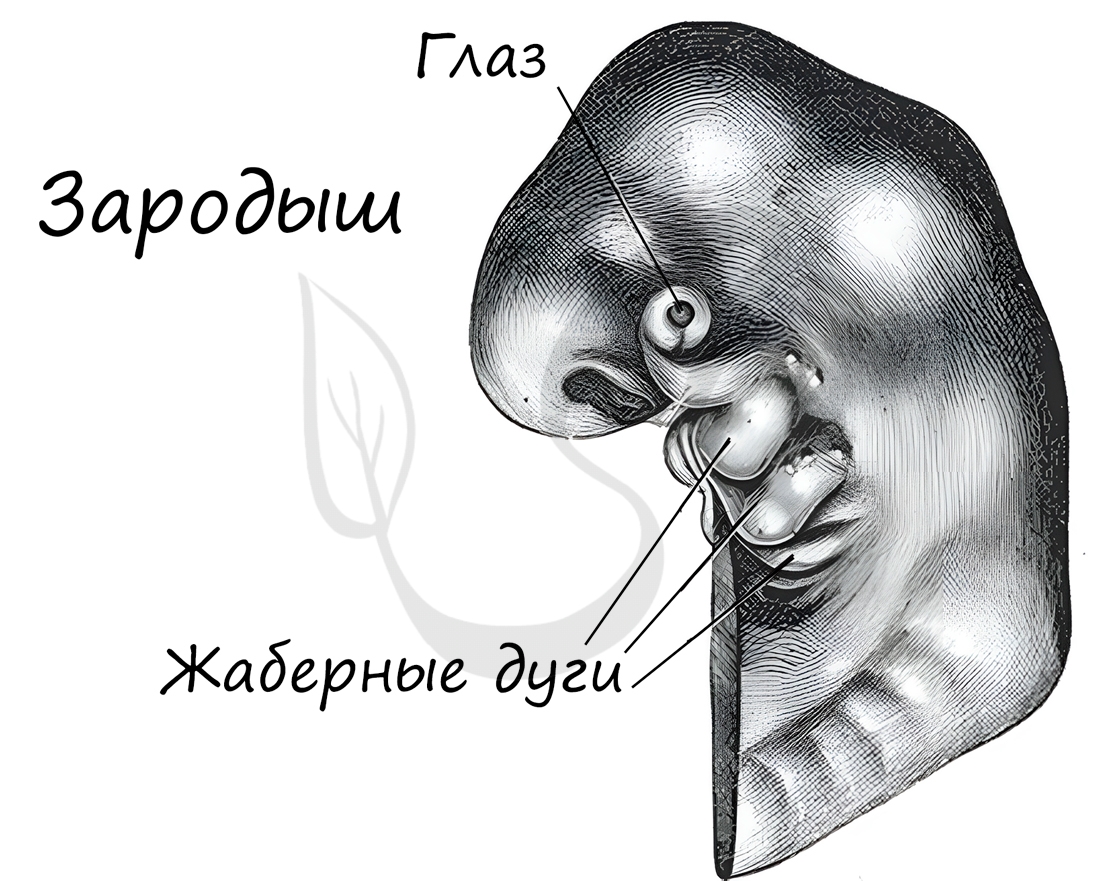

Эмбриология (греч. embryon - зародыш) - раздел биологии, изучающий строение эмбрионов. Только вдумайтесь: на этапе эмбриона, через который мы с вами успешно прошли, у нас можно было найти закладку жаберных дуг, которые существуют непродолжительное время, после чего исчезают.

А у рыб, например, жаберные дуги не исчезают - из них развиваются жабры.

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель во второй половине XIX века сформулировали биогенетический закон, гласящий, что онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития вида).

Биогенетический закон Мюллера-Геккеля объясняет повторение этапов (на стадии зародыша), которые были свойственны нашим далеким предкам. Таким образом, мы проходим их этапы, но, не останавливаясь на них, двигаемся дальше к более совершенным этапам.

У головастиков лягушек развивается плавник, есть жабры - это наглядное повторение признаков, которые характерны для их предков - рыб.

Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, который гласит, что на ранних стадиях развития зародыши позвоночных животных настолько похожи друг на друга, что практически неразличимы между собой. Это также указывает и подтверждает единство происхождения животного мира.

Палеонтологические доказательства эволюции

Палеонтология (греч. palaios – древний) изучает ископаемые останки вымерших животных, их сходства и различия с ныне живущими видами. Сопоставляя друг с другом ископаемые останки разных геологических эпох, можно увидеть как происходила эволюция различных видов животных и растений.

В результате таких исследований иногда удается открыть переходные формы, а иногда - целые филогенетические ряды, то есть совокупность последовательно сменяющих друг друга форм одного вида. Так, к примеру, был открыт филогенетический ряд лошади.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: