Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов кратко

Обновлено: 25.06.2024

Возникновение русского символизма

3) расширение художественной впечатлительности.

Мы неведомое чуем

И с надеждою в сердцах,

Умирая, мы тоскуем

О несозданных мирах.

Наши гимны - наши стоны;

Мы для новой красоты

Нарушаем все законы

Преступаем все черты.

Будь, что будет, - все равно

Парки дряхлые, прядите

Жизни спутанные нити,

Ты шуми, веретено.

Все наскучило давно

Трем богиням, вещим пряхам:

Было прахом, будет прахом, -

Ты шуми, веретено.

Нити вечные судьбы

Тянут Парки из кудели.

Без начала и без цели

Не склоняют их мольбы.

Мы же лгать обречены:

Роковым узлом от века

В слабом сердце человека

Правда с ложью сплетены.

Художественные принципы символизма

1) Центральным понятием эстетической системы символизма является символ (от греческого Symbolon – условный знак) – образ, вмещающий в себя бесконечное множество смыслов. Восприятие символа базируется на ассоциативности человеческого мышления. Символ позволяет постичь то, что нельзя выразить словами, что находится за пределами чувств. Андрей Белый вывел трехчленную формулу символа:Символ = a * b * c *

а – символ как образ видимости (форма);

b – символ как аллегория (содержания);

2) Искусство символизма призвано интуитивно постигать мир, поэтому произведения символистов не поддаются рациональному анализу.

3) Стихи символистов отличаются музыкальностью , так как они считали музыку праосновой жизни и искусства. Музыкальность стихов достигается благодаря частому использованию ассонансов, аллитераций, повторов.

Создал я в тайных мечтах

Мир идеальной природы.

Что перед ним этот прах:

Степи, и скалы, и воды!

6) Слово в произведениях символизма многозначно , что отражено в формуле N +1 , то есть ко множеству значений, которыми обладает слово, всегда можно добавить еще одно значение. Многозначность слова определяется не только тем и смыслами, которые вкладывает в него автор, но и контекстом произведения, контекстом творчества писателя, соотнесенностью слова-символа и мифа (например, сирена автомобиля в стихотворении Блока напоминает сирен, едва не погубивших гомеровского Одиссея).

Символизм - внутренне неоднородное явление. В начале 900-х годов обозначилось три течения в символизме.

Общим для этих трех групп было неприятие реалистического искусства. В то же время в среде символистов происходили постоянные споры.

Русский декаданс - одно из течений внутри символизма. Он усматривал свои истоки не в психической, а в социальной сфере.

«Существуют мэоны пространства, мэоны цели и мэоны времени.Пространственные мэоны суть понятия о едином теле, которого абсолютно нет и которое, если бы существовало, повергло бы в небытие все существующее.

Шарль Бодлер - французский поэт, предтеча символизма, автор поэтического цикла "Цветы Зла"

Термин "символизм" впервые был использован в 1886 году в одноимённой опубликованной в газете "Фигаро" статье-манифесте французского поэта Жана Мореаса. " Картины природы, человеческие деяния, все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как осязаемые отражения перво-Идей, указующие на своё тайное сродство с ними", - отмечал Мореас. При этом в создании символических образов особая роль отводилась именно французскому языку.

Владимир Соловьёв - русский религиозный философ и поэт, чьё учение легло в основу символизма

Философские и эстетические установки русский символизм позаимствовал у французского, преломив, однако, западные идеи через учение философа Владимира Сергеевича Соловьёва (1856-1900)

Литературным предшественником русской символистской поэзии явился Ф.И. Тютчев – первый в России поэт-философ, попытавшийся выразить в своем творчестве интуитивное, подсознательное мироощущение.

Возникновение русского символизма

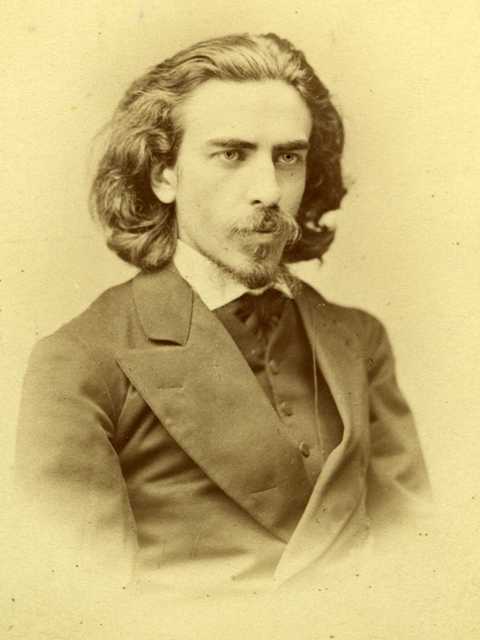

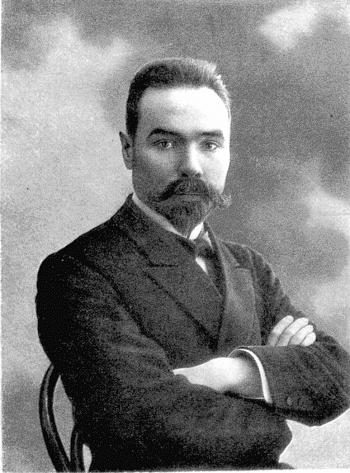

В 1892 году молодые поэты Валерий Яковлевич Брюсов (в Москве) и Дмитрий Сергеевич Мережковский (в Петербурге) заявили о создании нового литературного направления.

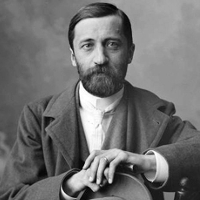

Валерий Яковлевич Брюсов

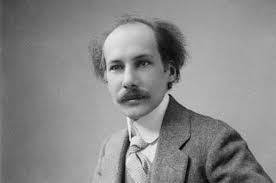

Дмитрий Сергеевич Мережковский

3) расширение художественной впечатлительности .

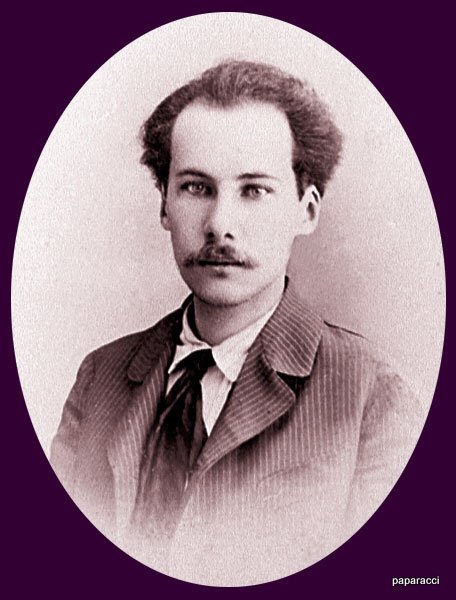

Андрей Белый (Борис Бугаев) - поэт-символист, романист, автор книги "Символизм как миропонимание"

Художественные принципы символизма

1) ФОРМУЛА СИМВОЛА. Центральным понятием эстетической системы символизма является символ (от греческого Symbolon – условный знак) – образ, вмещающий в себя бесконечное множество смыслов. Поэт Константин Бальмонт уподоблял символистские стихи двум зеркалам, отражающим друг друга, между которыми поставлена свеча: " Зеркало в зеркало, сопоставь две зеркальности, и между ними поставь свечу. Две глубины без дна, расцвеченные пламенем свечи, самоуглубятся, взаимно углубят одна другую, обогатят пламя свечи и соединятся им в одно. Это образ стиха. Две строки напевно уходят в неопределенность и бесцельность, друг с другом несвязанные, но расцвеченные одною рифмой, и глянув друг в друга, само углубляются, связуются, и образуют одно, лучисто-певучее, целое ".

Восприятие символа базируется на ассоциативности человеческого мышления. Символ позволяет постичь то, что нельзя выразить словами, что находится за пределами чувств. Андрей Белый вывел трехчленную формулу символа:

Символ = a*b*c

а – символ как образ видимости (форма);

b – символ как аллегория (содержание);

2) ИНТУИТИВНОСТЬ. Искусство символизма призвано интуитивно постигать мир, поэтому произведения символистов не поддаются рациональному анализу.

3) МУЗЫКАЛЬНОСТЬ. Стихи символистов отличаются музыкальностью, так как они считали музыку праосновой жизни и искусства. Музыкальность стихов достигается благодаря частому использованию ассонансов, аллитераций, повторов.

Создал я в тайных мечтах

Мир идеальной природы.

Что перед ним этот прах:

Степи, и скалы, и воды!

6) МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МНОГОЗНАЧНОСТЬ. Слово в произведениях символизма многозначно, что отражено в формуле N+1, то есть ко множеству значений, которыми обладает слово, всегда можно добавить ещё одно значение. Многозначность слова определяется не только теми смыслами, которые вкладывает в него автор, но и контекстом произведения, контекстом творчества писателя, соотнесённостью слова-символа и мифа (например, сирена автомобиля в стихотворении Блока напоминает сирен, едва не погубивших гомеровского Одиссея).

Русский символистский роман

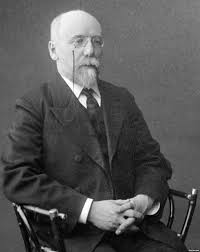

Степан Петрович Ильёв (1937 - 1994), доктор филологических наук, профессор Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова, крупнейший в мире исследователь русского символистского романа

Особое явление в мировой литературе представляет собой русский символистский роман, к анализу которого неприменимы принципы реалистической критики. Ведущие поэты-символисты В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб, Д.С. Мережковский, А. Белый стали авторами оригинальных, сложных по форме и содержанию романов, осснованных на эстетике символизма.

Фёдор Кузьмич Сологуб (Тетерников)

Реалистично выписанный фон действия романа сочетается со сновиденческой стихией психики главного героя. Эротизм и страхи - вот что владеет и управляет Логиным. В его подсознание позволяют заглянуть полусны-полугрёзы. Герою иногда кажется, что он идёт по мосту через реку и проваливается. Показательно, что город, в котором живёт Логин, действительно разделён на две части рекой (подобно тому как раздвоено его сознание), а берега реки соединяет шаткий мост. При этом сам Логин живёт "на краю города, в маленьком домике". Клавдия, являющаяся одним из предметов его любовных переживаний, тоже живёт как будто у края - а именно у реки. Пространство романа замкнуто, ограниченно, создаётся впечатление, что кроме города, где живёт Логин, в мире больше ничего нет.

Замкнутость хронотопа - черта, присущая романам Достоевского (Петербург в "Преступлении и наказании", Скотопригоньевск в "Братьях Карамазовых"), - приобретает особенный смысл в контексте поэтики символизма. Герой романа существует в страшном замкнутом, а потому саморазрушающемся (как любая замкнутая система) мире, в котором нет и не может быть места добру и справедливости, а его преступление в конечном счете оказалось бессмысленным, ибо изначальная цель героя недостижима.

Кадр из фильма "Мелкий бес" (1995, режиссёр Николай Досталь)

Центральная фигура романа – провинциальный учитель Ардальон Борисович Передонов, сочетающий в себе черты чеховского Беликова и щедринского Иудушки. Прототипом главного героя стал учитель Страхов из города Вытегра Вологодской губернии (по другим данным - из города Великие Луки Псковской губернии), где Сологуб жил в 1889-1892 годах. Известно, что Страхов окончательно сошёл с ума в 1898 году.

Передонов оказался во власти злых иллюзий: не только люди, но и предметы в большом сознании героя становятся его врагами. Карточным королям, дамам и валетам он выкалывает глаза, чтобы не следили за ним. Передонову кажется, что его преследует Недотыкомка, пугающая его своей серостью и бесформенностью, и в конце концов она становится символом сущности окружающего мира:

" Откуда-то прибежала удивительная тварь неопределённых очертаний, — маленькая, серая, юркая недотыкомка. Она посмеивалась, и дрожала, и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала, убегала за дверь или под шкап, а через минуту появлялась снова, и дрожала, и дразнилась, — серая, безликая, юркая ".

Интерсный факт: в 1899 году Сологуб написал стихотворение "Недотыкомка серая. ", что послужило поводом для необоснованных параллелей между Передоновым и самим Сологубом.

Отдельную линию романа составляют взаимоотношения ученика гимназии Саши Пыльникова, которого Передонов подозревает в том, что тот не мальчик, а девочка, и Людмилы Рутиловой. Именно слух о половом несоответствии Пыльникова рождает у озорной Людмилы сначала любопытство к юноше, а затем и чувство любви. Их взаимоотношения становятся предметом пересудов, чему немало способствует сам Передонов.

"Он замышлял все новые планы защиты от врагов. Украл из кухни топор и припрятал его под кроватью. Купил шведский нож и всегда носил его с собою в кармане. Постоянно замыкался. На ночь ставил капканы вокруг дома, да и в горницах, а потом осматривал их. Эти капканы были, конечно, сооружены так, что никто в них не мог попасться: они ущемляли, но не удерживали, и с ними можно было уйти. У Передонова не было ни технических познаний, ни сметливости. Видя каждое утро, что никто не попался, Передонов думал, что его враги испортили капканы. Это его опять страшило" .

Тем не менее, Передонов не представлен в романе как антигерой: страшно не существование психически нездоровых людей, а общества, которое вполне мирно с такими людьми уживается. Критик Владимир Боцяновский отмечал: ". страшит не этот маньяк, не сам Передонов, а то общество, которое нисколько не лучше его. Матери и невесты наперебой стараются его залучить в свою семью ". Сологуб также утверждал, что передоновщина является болезнью всей России.

Ярким событием литературы Серебряного века стал роман Валерия Яковлевича Брюсова "Огненный ангел" (1907), действие которого происходит германских землях 16 века. Любопытно, что этот роман имеет самое длинное в русской литературе второе название: "Правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем её на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанная очевидцем". В основу романа, написанного от первого лица, была положена мифологически преображённая и переосмысленная история реального любовного треугольника: в образе ландскнехта Рупрехта угадывается сам Брюсов, в образе Ренаты - Нина Петровская, в образе графа Генриха - Андрей Белый. Роман наполнен видениями и мистическими откровениями, одолевающими Ренату. Именной ей является "огненный ангел", воплощение которого она видит в графе Генрихе. В этом смысле роман, отражающий как будто реальные события, продолжает традиции готического романа. В частности, можно отметить влияние Э.Т.А. Гофман а и его романа "Эликсиры Сатаны". Первое издание романа было представлено в виде мистификации: Брюсов выдал себя за переводчика с немецкого языка подлинной рукописи 16 века.

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаёв)

Символизм — направление в европейском и русском искусстве, возникшее на рубеже 20-го столетия, сосредоточенное на художественном выражении идей, которые находятся за пределами чувственного восприятия посредством символов. Представителей данного течения назвали символистами, они выражали тоску по духовной свободе, стремились прорваться сквозь видимую реальность к реальностям скрытым, пытались постичь идеальную сущность мира, его подлинную и вечную красоту [1, c. 26].

Возникновение русского литературного символизма происходило под влиянием западной поэзии: французской (Верлен, Рембо, Малларме), а также английской и немецкой, где символизм проявил себя десятилетием раньше. Кроме того, в произведениях русских символистов можно заметить отголоски философии Ницше и Шопенгауэра. Тем не менее, следует подчеркнуть, что представители русской символистской школы решительно отрицали свою принципиальную зависимость от западноевропейской литературы, желая отыскать свои корни в русской поэзии — в произведениях Фета, Тютчева и Фофанова [4, c. 43].

Значительное влияние на русских символистов оказал философ и поэт Владимир Соловьев, в учении которого было заложено представление, сложившееся под влиянием трудов древнегреческого философа Платона, о существовании двух миров: здешнего (земного) и потустороннего (высшего, совершенного, вечного). Идея поэта-философа о двух мирах — “двоемирии”, была глубоко усвоена символистами, в связи с этим среди них утвердилось представление о поэте как о маге, который обладает способностью приобщаться к потустороннему миру, ему дана сила прозрения, и все полученные тайные знания он стремится выразить в своем искусстве [2, c. 38].

Символистами была выработана собственная философию искусства и эстетические принципы, которые не были едиными, а представляли собой эклектическую смесь из различных дуалистических и субъективно-идеалистических концепций.

В России символизм развивался по двум основным направлениям, а именно:

- Символизм как художественное направление

- Символизм как миропонимание, мировоззрение, своеобразная философия жизни.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что оба этих направления часто переплетались и перекликались между собой в поэзии многих крупнейших символистов. Особенно сложным переплетение этих линий было у Вячеслава Иванова и Андрея Белого с явным преобладанием второй линии [2, c. 39].

По особенностям мировоззренческой позиции и времени формирования в русском символизме принято выделять два основных этапа:

Русский символизму было свойственно наличие широкой периферийной зоной, так как немало крупных поэтов, не числясь ортодоксальными адептами и не исповедуя ее программу, тем не менее, примыкало к символистской школе. К таким поэтам относились в частности Максимилиан Волошин и Михаил Кузмин. Воздействие символистов было заметно и на молодых стихотворцах, входивших в другие кружки и школы.

- Требование обязательной мистификации, “раскрытия тайны”, стремление к постижению бесконечного, что в конечном итоге привело к утрате подлинности поэзии, а стих оказался лишь, своего рода, мистическим трафаретом, шаблоном.

- Чрезмерное увлечение “музыкальной основой” стиха, что привело к созданию поэзии, которая была лишена всякого логического смысла, а слово утратило свою глубину, уподобилось звенящей жестяной побрякушке [4, c. 44].

Дискуссия, произошедшая между символистами в 1910 году, была воспринята не только как кризис, но и распад символистской школы, в которой произошла перегруппировка сил, ее расщепление. В 1910-х. годах ряды молодое поколение покинуло символистов, образуя объединение акмеистов, которые противопоставили себя символистской школе. Футуристическое течение также обрушило на символистов град насмешек и издевательств, шумно выступая на литературной арене. Кроме того, протест против символизма нашел свое выражение в творчестве поэтов, не примыкавших ни к акмеизму, ни к футуризму, но выступавших своим творчеством в защиту ясности, простоты и прочности поэтического стиля. Позднее Брюсов писал, что в те годы символизм лишился динамики, символистская школа “застыла в своих традициях, отстала от темпа жизни”, пришла в упадок и не давала новых имён. Среди историков литературы нет единого мнения на счет даты окончательного падения символистской школы, одни обозначают его 1910 годом, другие — началом двадцатых [3, c. 16].

Несмотря на противоречивые взгляды со стороны множества критиков, следует отметить, что символизм обогатил русскую поэтическую культуру, привнес в нее множество новшеств. Благодаря символистской школе для русской поэзии стала характерной способность открытия в слове дополнительных оттенков и граней смысла, поэтическое слово приобрело прежде неведомую подвижность и многозначность, расширились ритмические возможности русского стиха, строфика стала более разнообразной. Особенно плодотворными оказались поиски представителей символистского течения в сфере поэтической фонетики: мастерами выразительного ассонанса и эффектной аллитерации были К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Анненский, А. Блок, А. Белый.

Таким образом, символизм как течение дало множество превосходных стихотворений, которые навсегда останутся в сокровищнице русской поэзии и найдут своих почитателей среди последующих поколений.

- Басинский П. Федякин С. Русская литература конца ХIХ — начала ХХ века. — М., 1998. –С. 26.

- Ермилова Е. Теория и образный мир русского символизма. — М., 2003. — С. 38–39.

- Пайман А. История русского символизма. — М., 2001. — С. 14–16.

- Поэтические течения в русской литературе конца ХIХ — начала ХХ века. Литературные манифесты и художественная практика: Хрестоматия /Сост. А. Соколов. — М., 2002. –С. 43–44.

Основные термины (генерируются автоматически): символистская школа, символизм, символист, русская поэзия, поэт, русская литература.

В конце 19 века в искусстве и литературе России сформировалось новое направление – модернизм. В нем слилось несколько течений, и одно из самых мощных было символизмом. Однако это течение было свойственно не только русской литературе, но и зарубежной. Строго говоря, зародилось оно не у нас, а во Франции, однако русский символизм отличался от французского и был более многогранным. Без понимания этого течения и художественного метода невозможно составить представление о литературе Серебряного века. Поэтому сегодня я напомню вам, как проявлялся символизм в русской литературе, каковы были его основные черты. Вкратце расскажу и об основных представителях этого направления в русской литературе.

История появления и развития символизма в русской литературе

Наиболее известными французскими символистами были П. Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Родоначальником французского символизма называют Ш. Бодлера.

Поэзия французских поэтов символистов – это поток ощущений. Основой их художественного метода является идеализированная чувственность. Типичное не представляет для них интереса, они ищут единственное и неповторимое. Эмоции в их лирике беспредметны.

Формирование символизма в России происходило, с одной стороны, под влиянием вышеперечисленных авторов, с другой стороны, русский символизм имел собственные корни. К слову сказать, поэты, стоявшие у истоков интересующего нас литературного направления в нашей стране, не признавали влияния на их творчество западной литературы. Своими предтечами они называли Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.

С первым этапом развития русского символизма связывают также имена З. Гиппиус (супруги Д. Мережскоского), К. Бальмонта и Ф. Сологуба. Последний творил сам по себе, не примыкая к какой-либо школе.

Д. Мережковский и З. Гиппиус

Второй этап развития русского символизма пришелся на начало 20 века. Наиболее яркими представителями младосимволистов были А. Белый, А. Блок, В. Иванов, С. Соловьев. Большое влияние на их творчество оказала философия В. Соловьева. Его учение базировалось на концепции двоемирия и образе святой Софии, которая олицетворяла ветхозаветную и платоновскую мудрость. Младосимволисты именовали ее Вечной Женственностью, Девой Радужных Ворот, Мировой Душой и Прекрасной Дамой. Они ожидали явления Вечной Жены и видели знаки ее грядущего воплощения в чертах своих любимых женщин: А. Блок – в лице Любови Менделеевой, А. Белый (Бугаев) – в лице Маргариты Морозовой.

Также на этот период приходилось творчество символистов И. Анненского, М. Волошина и многих других авторов.

Просуществовал символизм в русской литературе не долго. Уже в 1910-х годах он начал угасать, а к 1920-м годам от него остались лишь слабые отголоски.

В. Брюсов и К. Бальмонт

Основные черты русского символизма

Приведу основные черты русского символизма:

- концепция двоемирия, то есть признание существования двух миров: реального и идеального;

- стремление постичь тайны идеального мира с помощью мистики или теологии;

- преставление о том, что постичь высшую реальность в состоянии только избранные;

- отражение идеальных сущностью с помощью символов;

- многоплановость содержания;

- музыкальность и звукопись;

- давление формы над содержанием (искусство ради искусства);

- экспериментаторство (поиск новых форм);

- мифотворчество.

Главной особенностью символизма является использование символов. Реалистический символ связан с объективной сущностью предметов и явлений, символический – с субъективным представлением поэта о мире. Во всех вещах и словах символисты искали знаки чего-то другого. При этом они не заботились о том, чтобы их символы были понятны читателю. Более того, символы многозначны, из-за чего чтение произведений символистов тоже превращается в творчество.

В. Брюсов: «Этот мир – иного мира тень,

Эти думы внушены оттуда,

Символистским произведение можно назвать, основываясь на характерных признаках символизма. Вот они:

- использование символов;

- двоемирие;

- возвышенные темы;

- мистицизм;

- иносказания;

- недосказанность;

- многозначность;

- наличие собственной поэтической мифологии;

- внимание к форме, структуре произведений, музыкальности стихотворного ритма, звукописи.

Для достижения целей символистов больше подходили лирические жанры (стихотворение, элегия, ода), но использовались и другие:

- эпические (рассказ, новелла, сказка, повесть);

- лироэпические (поэма);

- драматические (трагедия, драма).

Причем пьесы могли писаться в стихах.

Исследователи русского символизма выделяют еще один жанр, присущий именно этому течению. Это книга (или цикл стихотворений). Произведения символистов часто издавались сборниками, и были связаны друг с другом. Это помогало создавать собственную мифологию.

А. Белый, А. Блок, В. Иванов

Представители русского символизма

Вкратце расскажу об основных представителях обоих течений русского символизма.

Символизм в России просуществовал менее четверти века. Для литературного направления это очень небольшой срок. Однако на дальнейшее развитие литературы творчество символистов оказало огромное влияние. Без него литература 20 века была бы совсем другой.

Читайте также: