Развитие сестринского дела при петре 1 и екатерине 2 кратко

Обновлено: 28.06.2024

В 12-13 веках при церквях и монастырях в Москве создаются «больничные палаты). Необходимое лечение больных и раненых в периоды эпидемий и войн проводилось в монастырских больницах.

Лечебной деятельностью на Руси занимались лекари, ведуньи и знахарки.

Развитие сестринского дела в России в XVI-XX вв. С 1701-1917 организация ухода за больными в монастырских и гражданских больницах. Общины сестер милосердия.

В 16 веке лекарки выполняли функции акушерок, впоследствии – педиатров.

В 18 веке Петр I проводит реформу по организации медицинской помощи в Российском государстве.

Систематическое обучение уходу за больными в России началось в школе при Московском госпитале, открытом в 1707 г. усилиями Петра I и голландского врача Н. Бидлоо.

В 1715 г. вышел Указ о службе женщин в воспитательных домах для ухода за больными детьми.

Но отсутствие системы организации женского труда в госпиталях и заинтересованности командования в нём привело к тому, что в большинстве госпиталей участие женщин в уходе со временем либо прекратилось, либо носило временный характер. В результате больные и раненые, особенно в военное время, находились практически на полном самообеспечении. Например, в 1808 г. в Гродненском госпитале на одного медика приходилось 500 больных при полном отсутствии обслуживающего медицинского персонала.

Во время правления Екатерина 1 удалила женщин из больниц и впоследствии роль сиделок выполняли отставные солдаты.

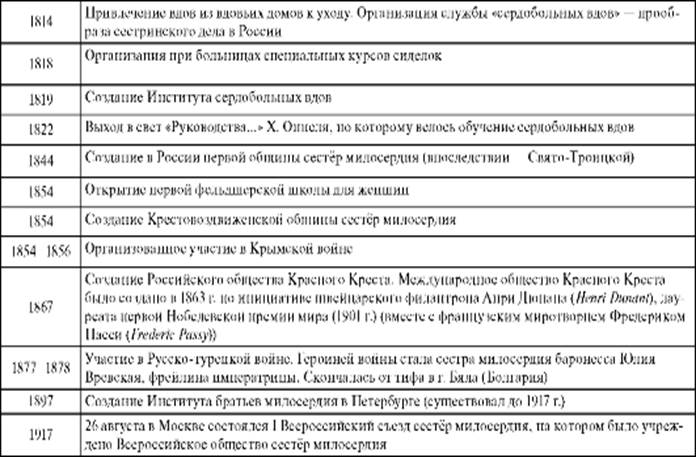

Таблица. Основные вехи развития сестринского дела в России в XVI-XX вв.

В начале 18 в. в Москве оказывают акушерскую помощь повивальные бабки, получившие подготовку за рубежом.

Как уже было отмечено выше, начинаниям Петра I суждено было воплотиться в жизнь только во время правления Екатерины II (1762- 1796 гг.).

В 1707 г. в Москве был построен госпиталь, при котором была открыта первая в России медико-хирургическая школа. Аналогичные школы открываются по подготовке лекарей при госпиталях в Петербурге и Кронштадте.

В 1728 г. вновь делали попытки привлечения женщин к работе с больными в госпиталях и лазаретах. Медицинская канцелярия вводит в штаты госпиталей должности для женщин

В 1764 г. создается первое родовспомогательное учреждение. Затем в Петербурге открывается Повивальный институт – родовспомогательное и образовательное учреждение.

В 1775 г. открывается в Москве Екатерининская больница на 150 коек.

В светских больницах специальных сестер для ухода за больными не было.

В XVIII в. в России появились фельдшеры. Их тогда называли рудометами или цирюльниками. Для первых медицинских школ в России было характерно единство фельдшерского и врачебного образования. Через 2 — 3 года после поступления успевающие ученики получали звание подлекарей (что примерно соответствует званию фельдшера), затем еще через 1 — 2 года им присваивалось звание лекаря. Лекарские ученики учились оказывать неотложную помощь, делать кровопускания, лечить больных и готовить лекарства.

С 1741 г. в госпитальные школы проводят набор учеников из солдатских семей. Через 5 лет обучения получают специальность цирюльника или подлекаря. Направляют в армию. Позже их называют фельдшерами.

В 1816г. при Московском госпитале открывается специальная фельдшерская школа на 150 мест.

В 1818 г. – курсы сиделок и Институт сердобольных вдов. Обучение проводили по учебникам Х. Оппеля.

В 1832 г. при Голицынской больнице открывают фельдшерскую школу для мальчиков.

В 1854 г. – для женщин.

Всего к 1911 г. было открыто 27 фельдшерских школ.

В 1798 г. врачебное образование было отделено от фельдшерского.

Идея организации систематического ухода за больными специально обученным для этих целей персоналом принадлежит императрице Марии Федоровне. Еще в 1804 г. она выдвинула идею привлечения вдов к уходу за больными в Московском вдовьем доме. Но только в 1813 г. в Санкт-Петербурге стали открываться вдовьи дома для призрения престарелых и не имеющих средств к пропитанию своему вдов. В 1813 г. было принято решение привлечь некоторое число вдов из Петербургского вдовьего дома для оказания помощи в воспитании сирот и для работы в качестве сиделок в Мариинской больнице для бедных. Мариинская больница в Санкт-Петербурге - первое частное благотворительное лечебное учреждение. В больнице 200 коек и амбулатория, 9 врачей, 12 фельдшеров, 14 надзирательниц, 60 хожатых, 54 остальных служителей.

Больница находилась на полном самообеспечении. Доходов от оранжереи, где круглый год выращивали овощи и фрукты, хватало на зарплату всему персоналу, питание больных и лекарства.

Чистые и тёплые палаты, чистое и сухое постельное и нательное бельё, полноценное питание, регулярное проветривание помещений, ежегодная побелка и покраска каждой палаты и коридоров, полноценный уход и лечение обеспечили Мариинской больнице репутацию одной из лучших больниц Европы того времени.

Императрица разработала правила и инструкции для персонала (включая врачей), почти ежедневно лично контролировала лечебный процесс, работу персонала и попечительского совета, обеспечила снабжение больных деньгами, лекарствами и одеждой после выписки. В начале 1814 г. 24 вдовы, изъявившие желание посвятить себя уходу за больными, приступили к исполнению обязанностей: каждые две недели восемь вдов переселялись в больницу для дежурств. Они наблюдали за состоянием палат, за порядком в раздаче пищи и лекарств, за чистотой и опрятностью больных, их постели и белья, за поведением больных и посетителей. При этом женщины осваивали некоторые медицинские приёмы, чтобы в случае необходимости уметь оказать помощь.

В 1819 г. Последовал особый вердикт, учреждающий Институт сердобольных вдов.

Со временем они стали многоструктурными учреждениями, как, например, Санкт-Петербургский вдовий дом, который включал отделение для малолетних детей, сиротское отделение для дворянских детей, дом призрения больных девиц благородного звания, приют для детей, родители которых умерли от эпидемии холеры, училище для детей-сирот военнослужащих.

В 1812 г. во время нашествия Наполеона помощь раненым на добровольных патриотических началах оказывали женщины. Они кормили и обогревали раненых солдат, перевязывали им раны, выхаживали вплоть до выздоровления. Это привело к созданию в ноябре 1812 г. в Санкт-Петербурге Патриотического женского общества, предназначенного для оказания помощи населению, пострадавшему от нашествия противника.

В 1814 г. по распоряжению императрицы Марии Федоровны женщины из Санкт-Петербургского вдовьего дома на добровольных началах были приглашены и направлены на работы в больницы, чтобы ухаживать за больными. Дежурные вдовы должны были надзирать за порядком в палатах, при раздаче больным пищи, питья и лекарств, содержать в чистоте и опрятности как больных, так и их постели. Доктора давали вдовам необходимые наставления по уходу за больными, а дежурные вдовы учились у них всем медицинским приемам, чтобы в случае необходимости самим оказывать помощь больным.

В 1818 г. в России была создана государственная служба сиделок, которые обучались в больницах санитарно-гигиеническому уходу за больными и имели штатные должности при больницах. Но в первой половине XIX в. эта форма подготовки обслуживающего медицинского персонала не получила должного развития и заметного вклада в дело ухода за больным не внесла.

С учреждения Института сердобольных вдов началась подготовка женского медицинского персонала. По уровню медицинской квалификации сердобольные вдовы занимали среднее положение между медицинской сестрой и няней.

В начале XXв. руководство благотворительными учреждениями возглавила великая княгиня Елизавета Фёдоровна. В 1905 г. был убит её супруг - великий князь Сергей Александрович, губернатор Москвы. После этого княгиня целиком посвятила себя делу благотворительности. В 1907 г. Елизавета Фёдоровна учредила общину сестёр милосердия - Марфо-Мариинскую обитель, по имени двух евангельских сестёр, в судьбе которых воплощены две идеи: духовное служение и деятельное милосердие. В составе общины действовала больница, амбулатория, аптека, приют для девочек-сирот, воскресная школа. Здесь же работала столовая для бедных, размещалось общежитие сестёр милосердия и спальни детского приюта. Ансамбль общины был задуман самой княгиней. Она имела тонкий художественный вкус и неплохо рисовала. На территории общины был разбит прекрасный парк с оранжереями. Больница обители считалась по тем временам образцовой. В ней работали лучшие специалистыМосквы. В амбулатории медицинскую помощь оказывали бесплатно, безвозмездно выдавали лекарства в аптеке. Община помогала в устройстве на работу, уходе на дому, присматривала за детьми, оказывала материальную помощь в виде раздачи денег, одежды, продуктов. Сестры милосердия вместе с великой княгиней посещали трущобы и тюрьмы. Елизавета Федоровна относилась к своим обязанностям очень самоотверженно, ухаживала за безнадежными больными, заботилась о сестрах общины, обходила палаты по ночам, ассистировала во время операций. Она была очень строга к себе, вела аскетическую жизнь: спала не более 3 ч на деревянной кровати без матраца, в еде была очень воздержанна.

Женщины доказали, что они достойны иметь равные права с мужчинами в общественной жизни страны.

Движение сестёр милосердия быстро набирало силу и получило всеобщее признание. К концу 1912 г. в 109 благотворительных общинах работали 3442 сестры милосердия, а к началу Первой мировой войны их количество достигло почти 20 000.

Общины сестёр милосердия.

Качественно новый этап в развитии сестринского дела в России связан с организацией общин сестёр милосердия.

В 1844 г. в Санкт-Петербурге по инициативе и на средства Великой княгини Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской была основана первая в России община сестер милосердия (с 1873 г. — Свято-Троицкая община сестер милосердия, названная так в честь существующей при общине церкви святой Троицы).

К деятельности Свято-Троицкой общины проявил большой интерес великий русский хирург Н.И. Пирогов. Он часто посещал ее, присутствовал на совещаниях комитета общины, давал советы, проводил сложные операции.

С 1850 г. дежурства вдов распространились и на детскую больницу. Существование службы сердобольных вдов определялось доходами вдовьих домов и крупными пожертвованиями благотворителей. Деятельность Свято-Троицкой общины сестер милосердия с момента основания и до ликвидации в 1917 г. осуществлялась на благотворительные средства, в том числе средства царской семьи. Также община имела доход от оплаты ухода за больными в частных домах. Принц Александр Петрович Ольденбургский, являясь почетным опекуном общины, в 1886 г. создал при ней Пастеровскую прививочную станцию для лечения больных бешенством. А в 1890 г. на ее базе был создан Императорский институт экспериментальной медицины (первое в России научно-исследовательское учреждение в области медицины и биологии).

Никольская община. 1 апреля 1848 года, во время эпидемии холеры создана С. С. Щербатовой и врачом Федором Петровичем Гааза.

Состав общины был утвержден Николаем I 5 октября 1848 г. Сестры ухаживали за больными в Первой городской больнице и больнице, учрежденной Гаазом для чернорабочих, впоследствии названной в честь императора Александра III. При общине находился сиротский приют.

В 1844 г. в Санкт-Петербурге княгиня М. Ф. Барятинская основала общину сестер милосердия Литейной части. Целью общины было оказание помощи нуждающимся и страждущим, проживающим на территории данного района. Согласно уставу она состояла из следующих отделений: сестер милосердия, призреваемых бедных старушек и детских ясель. В сестры милосердия принимались совершеннолетние девушки или вдовы после шестимесячного испытательного срока. Сестры осуществляли уход за больными, преимущественно бедными, в их жилищах. Кроме того, в 1854 г. при общине была открыта больница для раненых офицеров Балтийского флота, реорганизованная в 1856 г. во временный дом призрения для вдов и сирот офицеров, убитых в Севастополе. А с 1863 г. при общине стала работать детская больница на 10 коек.

Для участия в Крымской войне (1853-1856 гг.) была создана Крестовоздвиженская община (Община воздвижения животворящего креста сестер попечения о раненых и больных)сестёр милосердия., они первыми отправились оказывать помощь раненым на поле боя. Данная община была учреждена в 1854 г. в Санкт-Петербурге Великой княгиней Еленой Павловной Романовой и Н.И.Пироговым. Изначально общине хотели придать исключительно религиозный характер, но Н. И. Пирогов по-другому понимал назначение сестер милосердия. Он подчеркивал, что сестра милосердия не должна быть православной монахиней. Она должна быть простой богопочтительной женщиной с практическим рассудком и хорошим техническим образованием, но непременно должна сохранить чувствительное сердце.

Крестовоздвиженская община стала первой готовить медицинских сестер не только для работы в госпиталях, но и для обслуживания раненых на поле боя. Ее устав был написан Н.И.Пироговым.

Желающие поступить в общину предварительно проходили испытательный срок до двух лет. В мирное время сёстры ухаживали забольными в военных госпиталях и гражданских больницах, в квартирах частных лиц. В военное время они откомандировывались советом общины в распоряжение Российского общества Красного Креста и распределялись по госпиталям. Вступая в члены общины, сёстры брали на себя тяжёлый труд и высокую нравственную ответственность. Это была особая форма подвижничества, выдержать которую могли только сильные духом. Они не получали ни пенсии, не имели ни выходных, ни отпусков. Общины были своеобразными коммунами. При них функционировали детские приюты и школы, больницы и амбулатории, ремесленные и художественные мастерские и обязательно постоянно действующие курсы сестёр.

Уставы общин мало отличались друг от друга. Неизменными их условиями были целомудрие и строгость поведения, любовь и милосердие к ближнему, трудолюбие и самоотверженность, дисциплинированность и беспрекословное подчинение начальству. Уставы были строгими, но сохраняли за членами общины некоторые свободы (в отличие от монастырских). Сёстры имели право владеть наследственным и собственным имуществом, при желании могли вернуться к родителям, требующим ухода, или вступить в брак. Среди сестёр милосердия было много женщин и девушек знатного происхождения. Например, княгиня Шаховская начинала свою общественную деятельность сестрой милосердия в Московской тюремной больнице. Однако устав не позволял делать скидок никому, да никто и не стремился к привилегиям.

Несмотря на свое знатное происхождение (многие были потомственными дворянками), женщины выполняли самую тяжёлую, но необходимую работу.

Комитет общины обратился с призывом к женщинам русского подданства о вступлении в ряды общины сестер милосердия. Женщины и девушки, принятые в общину, давали присягу. Около 3 мес они работали в 1-м сухопутном госпитале в Петербурге, а затем направлялись на театр военных действий в Крым или на север России (в связи с появлением неприятельского флота у берегов Финляндии). Часть сестер, которые были назначены старшими, в конце своей специальной подготовки проходили испытания в клиническом госпитале Петербургской медико-хирургической академии.

В 1870 г. возглавила Георгиевскую общину сестер милосердия Российского Красного креста.

Легендарную славу завоевала себе дочь матроса Даша Севастопольская (Д. Л. Михайлова). Сведения о жизни и судьбе этой русской воительницы сохранились в воспоминаниях Н.И. Пирогова.

2 сентября 1854 г. англо-франко-турецкий экспедиционный корпус высадился в районе Евпатории. Русские войска после первого же сражения 8 сентября на реке Альме начали отступление. В их обозе находилась прачка Даша Александрова (Севастопольская). Солдаты и матросы называли Дашу сестричкой. Один из современников писал, что Даша, которая осталась сиротой, сначала зарабатывала стиркой белья и вместе с прачками следовала со своей повозкой за войсками. К счастью, в её повозке нашлись и уксус, и какое-то тряпьё, которые она использовала для перевязки ран. Таким образом, Дарья Михайлова стала первой сестрой милосердия на поле боя.

Особое место среди сестер милосердия заняла Е. М. Бакунина(1812-1894 гг.), истинная аристократка, глубоко верующая женщина. Екатерина Михайловна была воспитана в духе лучших семейных и национальных традиций, на замечательных образах русской классической литературы. Её родословная - сплетение двух прославленных родов в России: Бакуниных и Голенищевых-Кутузовых. Деда Екатерины Михайловны Ивана Логиновича многие годы связывала дружба с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, и женаты они были на сёстрах, так что Екатерину Михайловну можно считать внучатой племянницей великого полководца.

Она одной из первых отправилась в составе Крестовоздвиженской общины в Крым для оказания помощи раненым и больным воинам, вначале работая обычной сестрой, а затем по настоянию Великой княгини Елены Павловны во главе общины. На этом посту Е. М. Бакунина проявила большие организаторские способности, неустанно объезжая самые отдаленные госпитали, вникая в проблемы снабжения медикаментами, продовольствием, теплой одеждой. По ее ходатайству раненым регулярно выдавалось теплое белье. Часто она сопровождала обозы с ранеными, разделяя с ними все невзгоды тяжелого пути и оберегая от равнодушия и разгильдяйства нерадивых работников. По окончании войны Е. М. Бакунина продолжила возглавлять Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия.

Впервые в России женский труд для ухода за больными в госпиталях и лазаретах был использован при Петре I. По его указу в 1715 году были созданы воспитательные дома, в которых должны были служить женщины. Однако затем привлечение женщин для работы в больницах было отменено. Роль сиделок была отведена отставным солдатам.

В 1818 году в Москве был создан Институт сердобольных вдов, а при больницах стали организовывать специальные курсы сиделок. С этого времени в России начинается специальная подготовка женского медицинского персонала.

Первое руководство на русском языке для специальной подготовки персонала (учебник Х.Оппеля по уходу за больными) вышло в свет в 1822 году. В пособии Х.Оппеля описывались принципы отбора ухаживающего персонала, требования к их физическим и нравственным качествам, т.е. впервые давались основы деонтологии. Отдельные главы пособия были посвящены особенностям ухода за тяжелобольными, выздоравливающими, травмированными. Впервые были описаны методики выполнения основных медицинских процедур и правила приема лекарственных препаратов.

Историческим поводом для создания общин сестер милосердия нового типа послужили события Крымской войны (1853-1856 гг.) По инициативе Н.И. Пирогова Великая княгиня Елена Павловна (сестра императора Николая I) учредила в 1854 году Крестовоздвиженскую общину предназначенную, главным образом, для оказания помощи раненым и больным в действующей армии.

История сохранила память о сестрах милосердия в период Крымской войны. Среди сестер милосердия особое место занимает Екатерина Михайловна Бакунина – внучатая племянница Кутузова, московская аристократка. Она стала сестрой милосердия во время Крымской войны. Екатерина Бакунина она из первых отправилась в составе Крестовоздвиженской общины в Крым для оказания помощи раненым и больным воинам. Бакунина сделала переворот в госпиталях, введя в них службу сестер милосердия.

Широкую известность получила Екатерина Петровна Карцева, приехавшая в Крым в 1855 г., и ставшая впоследствии одной из самых известных сестер милосердия.

Екатерина Александровна Хитрово – одна из первых сестер милосердия, соратница Н.И. Пирогова. Во время Крымской войны Е.А. Хитрово подготавливает и направляет на театр военных действий сестер милосердия из Одессы.

Движение сестер милосердия получило широкий отклик в сердцах русских людей. Одна за другой открываются новые общины:

Международным комитетом Красного Креста в 1912 году учреждена медаль Флоренс Найтингейл, которой награждают сестер, проявивших героизм на театре военных действий (в годы ВОВ 46 сестер в нашей стране были награждены этой медалью).

Крымская война (1853-1856 гг.) потребовала качественно нового, квалифицированного ухода за больными и ранеными. Идея помощи раненым силами сестер милосердия явилась предпосылкой для организации Общества Красного Креста. Основоположником организации стал гражданин Швейцарии Анри Дюнан. Он был поражен страданиями раненых и деятельностью Ф. Найтингейл, Н.И. Пирогова и его отряда сестер во время войны. Эмблемой общества стал красный крест на белом полотне (флаг родины Дюнана – белый крест на красном).

Первым настоящим испытанием для Красного Креста стала русско-турецкая война (1877-1878 гг.). Потребность в сестрах возросла в несколько раз. Началась срочная подготовка новых сестер на 1,5-2 месячных курсах. Полученные знания проверялись при помощи экзамена и выдавались свидетельства Красного Креста.

В этот период истории сестринского дела нельзя не вспомнить о замечательной сестре милосердия Юлии Павловне Вревской. Баронесса Ю.П. Вревская во время русско-турецкой войны на Балканах была сестрой милосердия в эвакуационном госпитале действующей русской армии. Воспетая Тургеневым и Гюго, она умерла от тифа в болгарской деревушке.

С учреждением Русского общества Красного Креста в его компетенцию вошли организация подготовки сестер милосердия и контроль за учреждением и деятельностью общин сестер милосердия. Обучение сестер милосердия велось в течение 1,5-2 лет. Курс состоял из практического и теоретического разделов, преподавание велось в собственных врачебных учреждениях КК, госпиталях, городских и земских больницах, частных лечебницах. По окончании обучения сестры сдавали экзамен и переходили на права испытуемых в течение 2–х лет, после чего получали свидетельство сестры милосердия.

В 1894 году в распоряжении Российского общества Красного Креста находилось 49 общин сестер милосердия, в которых насчитывалось 1074 сестры.

В 1897 году РОКК учредило институт братьев милосердия с двухгодичным сроком обучения, целью которого была подготовка мужского персонала по уходу за больными и ранеными и оказанию помощи при несчастных случаях.

Система общин Красного Креста продолжала развиваться, и к 1913 году они существовали во всех губернских городах, а также в некоторых уездных центрах и даже в селах. Общее число их составило 109, в которых насчитывалось 3442 сестры.

С 1928 года в нашей стране стала проводиться систематическая подготовка медицинских сестер.

В годы Великой Отечественной войны рядом с больными и ранеными в тылу врага и на передовой всегда были медицинские сестры, 17 медицинских сестер получили звание героя Советского Союза, 46 – вручена медаль Флоренс Найтингейл.

В годы войны медицинская служба Вооруженных Сил совместно с гражданским здравоохранением возвратила в строй после излечения 72,3 % раненых и 90,6 % больных; действующую армию и тыл удалось уберечь от крупных эпидемий.

В 1953 году школы были реорганизованы в медицинские училища, создана система среднего медицинского образования. С 1991 года проводится подготовка в училищах и колледжах.

В 1965 году создаются курсы повышения квалификации средних медицинских работников.

С 1971 г. День рождения Ф. Найтингейл – 12 мая – объявлен Международным днем медицинской сестры.

История не стоит на месте, развивается и сестринское дело. Возрастают требования к профессиональным и личностным качествам медицинской сестры.

В 1993 году в Голицино была проведена международная конференция по теории сестринского дела, на которой был поставлен вопрос о необходимости реформы образования и СД для совершенствования сестринской практики.

Основные направления реформы сестринского дела в России

- Создать нормативно-правовую базу сестринского дела;

- определить философию сестринского дела;

- создать многоуровневую систему подготовки специалистов сестринского дела;

- внедрить сестринский процесс в сестринскую практику.

В 1994 году создана Ассоциация медицинских сестер России, принимающая участие в работе Международного Совета сестер.

Основные задачи Ассоциации медицинских сестер России

- Повышение роли медсестры в системе здравоохранения;

- защита профессиональных прав;

- повышение качества медицинской помощи;

- улучшение условий труда и повышение заработной платы;

- повышение уровня квалификации медицинских сестер и их образования;

- возрождение традиций сестринского милосердия.

В 1997 году Ассоциация медицинских сестер создает Этический кодекс медицинской сестры России.

В 1998 году прошел I Всероссийский съезд средних медицинских работников в Санкт-Петербурге. Одобрен проект Государственной программы развития сестринского дела в Российской Федерации.

Внедрена многоуровневая подготовка специалистов сестринского дела – базовый уровень, повышенный уровень, высшее сестринское образование (ВСО).

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Все нынче радостны с утра, И есть для этого причины: Справляет праздник медсестра - Основа нашей медицины! 12 мая Международный день медицинской сестры

Об истории развития сестринского дела в России Наиболее полный анализ истории развития сестринского дела в России представлен в работах Г.М. Перфильевой

На Руси придворные врачи появились уже в X в. при киевских князьях. В основном это были монахи Киево-Печёрского монастыря. При монастырях создавались больничные палаты. Больничные здания, как правило, размещались за монастырскими стенами, к ним примыкали прачечные, бани, огороды, кладбища. Богатые были обязаны заботиться о безбедном существовании больниц. Неимущие за дни, проведенные на лечении в больнице, отрабатывали на пашне, на промыслах, в извозе. Допетровский период развития сестринского дела

Таблица. Основные вехи развития сестринского дела в России в XVI-XX вв.

Качественно новый этап в развитии сестринского дела в России связан с организацией общин сестёр милосердия. По инициативе великой княгини Александры Николаевны и принцессы Терезы Ольденбургской в Петербурге (1844 г.) была создана первая в России община сестёр милосердия. Своё название - Свято-Троицкая - община получила лишь в 1873 г. В основу первой в России общины сестёр милосердия была положена мысль о том, что попечение о больных и другие формы милосердия могут быть делом личного подвига. Первоначально община включала семь отделений: отделение сестёр милосердия, женскую больницу, богадельню для неизлечимых, пансион, приют для приходящих детей, исправительную детскую школу, отделение кающихся, или магдалин. С 1845 по 1856 г. общину посещал Н.И. Пирогов. Деятельность общины быстро завоевала признание.

В 1907 г. Елизавета Фёдоровна учредила общину сестёр милосердия - Марфо-Мариинскую обитель, по имени двух евангельских сестёр, в судьбе которых воплощены две идеи: духовное служение и деятельное милосердие. В составе общины действовала больница, амбулатория, аптека, приют для девочек-сирот, воскресная школа. Здесь же работала столовая для бедных, размещалось общежитие сестёр милосердия и спальни детского приюта. В амбулатории медицинскую помощь оказывали бесплатно, безвозмездно выдавали лекарства в аптеке. В 1914 г. обитель была переоборудована в госпиталь, сюда поступали раненые, здесь в качестве сестёр милосердия работали императрица и её дочери. Деятельность обители продолжалась и после революции 1917 г., вплоть до ареста царской семьи. Марфо-Мариинская обитель

Существование общин милосердия было замечательным примером подвижничества, который был подхвачен русским обществом во второй половине XIX в. Женщины доказали, что они достойны иметь равные права с мужчинами в общественной жизни страны. Движение сестёр милосердия быстро набирало силу и получило всеобщее признание. К концу 1912 г. в 109 благотворительных общинах работали 3442 сестры милосердия, а к началу Первой мировой войны их количество достигло почти 20 000.

В 1854 г. в Петербурге была создана Крестовоздвиженская община сестёр милосердия, специально для работы в действующей армии. Устав общины был составлен самим Н.И. Пироговым. Крестовоздвиженская община

Н.И. Пирогов дал высокую оценку трудолюбию, самоотверженности и большому нравственному влиянию, которое оказывали сёстры милосердия на воинов. Он писал, что поведение сестёр с медиками и их помощниками было примерное и достойное уважения, обращение их со страждущими было самое задушевное, а вообще все действия сестёр при уходе за больными, сравнительно с поведением госпитальной администрации, должны быть названы не иначе как благородными. Русские женщины в годы Крымской войны впервые вышли из сферы домашней жизни на поприще государственной службы, показав высокие деловые и нравственные качества. Сестры приобретали одну из специальностей: сестёр хирургических (перевязочных), аптекарей и хозяек.

. Екатерина Михайловна Бакунина (1812-1894 гг.)

Н.И. Пирогов называл её неутомимой сестрой и считал своей верной помощницей. В первые послевоенные годы Е.М. Бакунина по рекомендации Пирогова руководила Крестовоздвиженской общиной. Но летом 1860 г. она добровольно сложила с себя полномочия сестры-настоятельницы и навсегда рассталась с общиной. Причиной такого серьёзного шага послужили разногласия с Еленой Павловной по вопросам дальнейшего развития и деятельности общины. Дальнейшая жизнь Е.М. Бакуниной подтвердила духовное богатство её натуры: до конца своих дней она неустанно боролась с человеческой бедой - лечила крестьян в селе Козицино Новоторского уезда Тверской губернии, где проживала с сестрами. Участие в Русско-турецкой войне - одна из ярчайших страниц её интересной, но ещё не написанной биографии

Дарья Лаврентьевна Михайлова

После восстановления специальности медсестры (примерно 1932 г.) в новых требованиях к её подготовке отмечалось, что она выполняет уход за больными под руководством врача или помощника врача, и для сознательного отношения к назначениям врача она должна быть медицински грамотна. В 1934 г. началось массовое обучение взрослых по программе ГСО (Готов к санитарной обороне СССР), а так же обучение школьников по программе БГСО (Будь готов к санитарной обороне СССР). В эти программы были включены вопросы оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах, вопросы по гигиене, санитарно-технической помощи, инфекционным заболеваниям. В это же время формировались санитарные дружины и посты. В 1936 г. введена единая система подготовки среднего медицинского персонала. С 1939 г. началась подготовка медсестёр в каждой республике. Уже в 1940 г. в бывшем СССР было 967 медицинских и санитарных школ и отделений. Основные вехи развития сестринского дела в России в 1919-1977 гг.

В Европе издавна существовали добровольные объединения людей, посвятивших себя уходу за больными и ранеными. Такую миссию взяла на себя христианская церковь с начала своего существования. Обязанность по уходу за больными странниками, нищими, сиротами лежала на дьяконах (в переводе с греческого – служители).

В XI веке во многих городах Западной Европы (Нидерланды, Германия и др.) были созданы общины женщин и девиц для ухода за больными.

В 1617 году во Франции священник Викентий Поль организовал первую общину сестер милосердия и поставил во главе ее Луизу де Мариллак, которая организовала семинары для сестер милосердия и сиделок, а в 1641 г создала специальную школу по их обучению.

К середине XIX века в Западной Европе насчитывалось около 16 000 сестер милосердия.

Флоренс Найтингейл (1820 – 1910 г.г.) – английская сестра милосердия, считается во всём мире основоположницей сестринского дела.

Впервые ее имя прозвучало 1854г., когда Флоренс и с нею 38 сестер милосердия прибыли к месту военных действий на Крымской войне. Ф.Н. доказала насколько важен правильно организованный уход за ранеными, снизив смертность в госпиталях с 40% до 2,2%.

Вернувшись в Лондон в 1860г., она открыла школу для подготовки сестер милосердия. Система обучения в ней послужила основой современного преподавания сестринского дела.

· провела анализ влияния санитарно-гигиенических факторов на состояние здоровья;

· высказала убеждение, что С.Д. как профессия требует специальных, отличных от врачебных знаний;

Ф.Н. разработала такие нравственные ориентиры, как милосердие, безграничная преданность делу, уважение личности пациента, соблюдение профессионального долга, которые не изменились и сегодня.

Взгляды и убеждения Ф.Н. получили широкое признание во многих странах мира. Современные исследователи рассматривают ее работы в качестве первой модели С.Д.

Идея помощи раненым силами сестер милосердия во время Крымской войны явилась предпосылкой для создания Общества Красного Креста. Основоположником стал швейцарец Анри Дюнан. Эмблемой общества стал красный крест на белом полотне.

Международное Общество Красного креста в 1912 г. учредило медаль Флоренс Найтингейл. Ею награждают медсестёр, проявивших героизм в ходе военных действий. В годы ВОВ ею впервые были награждены 46 медсестёр в нашей стране.

История сестринского дела в России

Первые упоминания о стационарных ЛУ на Руси относятся к середине X века – кН. Ольга основала больницы, где уход был поручен женщинам

В XVIII век Россия вступила с Петром I. Именно тогда произошли значительные преобразования в организации медицинской помощи. В 1715г. вышел указ о службе женщин в воспитательных домах для ухода за больными детьми. Это был первый шаг для официального привлечения женщин к лечебной работе.

В 40-х годах XIX века в Петербурге по инициативе великой княгини Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской открылась Свято – Троицкая община. В сестры принимали вдов и девиц 20-40 лет. В течение года они проходили курсы обучения уходу, перевязкам, рецептуре, проявляли свои душевные качества. В торжественной обстановке их посвящали в сестры милосердия. В дальнейшем подобные заведения стали создаваться и других крупных городах.

Особое место принадлежит Петербургской Кресто – Воздвиженской общине. Она была учреждена великой княгиней Еленой Павловной, а руководство ей осуществлял Н.И.Пирагов.

Ближайшими помошницами Пирагова стали старшие сестры:

Екатерина Михайловна Бакунина (племянница фельдмаршала Кутузова), которую называли идеалом сестры милосердия

Елизавета Петровна Карцева, по словам Н.И. сумевшая обратить обязанность сестры в духовное призвание жизни

Екатерина Александровна Хитрово, которая личным примером способстовала воспитанию в людях высокой нравственности.

В 1867 г. Россия присоединилась к Женевской конвенции, создавшей Общество Красного креста. В его формировании большую роль сыграли великие русские врачи Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, Н.Н. Бурденко. Основные функции общества: подготовка сестёр милосердия и оказание бесплатной медицинской помощи.

1914г. – начало 1 Мировой войны. Большую роль в движении сестёр милосердия сыграли императрица Александра Фёдоровна и её дочери Татьяна и Ольга, которые открывали лазареты и работали в них сами. В этой войне участвовали уже более 2 500 сестёр милосердия.

После Октябрьского переворота движение Красного креста и сестры сыграли большую роль не только в медицинском обеспечении Красной армии и в борьбе с эпидемиями. Они боролись с неграмотностью, поднимая общую культуру населения. В связи с большой потребностью в сестрах были организованы краткосрочные курсы.

В 1920г. начали открываться школы по подготовке сестер, позже техникумы. С 1926 г. сестёр милосердия начали называть медицинскими сестрами.

Годы социализма полностью уничтожили деятельность православных общин сестер милосердия. Главным достижением этого периода отечественного здравоохранения было насыщение сестринскими кадрами медицинских служб в стране.

К 1940г. обеспеченность сестринскими кадрами по сравнению с 1913 г. выросла в 8 раз. Но престиж профессии был невысоким. Наркомздрав определил среднего медработника как помощника врача, работающего по его указаниям и под его наблюдением. Все принципиальные вопросы решались не самими сёстрами, а врачами. Государственная система лишала сестёр гражданской инициативы, творчества. Не смотря на то, что уход в значительной степени определяет успех лечения, статус медицинской сестры того времени был занижен.

С 1953г. средние медицинские учебные заведения стали именоваться медицинские училища. Сестринская помощь в России до 1989г. имела основательную теоретическую, практическую и организационную базу. Имелись и недостатки, в т.ч. отрыв от международных сообществ.

С 1991 года началась подготовка медицинских сестер в колледжах, стали открываться факультеты высшего сестринского образования в медицинских вузах. Значительным стимулом для развития сестринского дела на современном этапе стали интенсивные контакты с зарубежными коллегами. Состоялось переосмысление роли медсестры в профессиональном сообществе.

Развитие сестринского дела за рубежом

В Европе издавна существовали добровольные объединения людей, посвятивших себя уходу за больными и ранеными. Такую миссию взяла на себя христианская церковь с начала своего существования. Обязанность по уходу за больными странниками, нищими, сиротами лежала на дьяконах (в переводе с греческого – служители).

В XI веке во многих городах Западной Европы (Нидерланды, Германия и др.) были созданы общины женщин и девиц для ухода за больными.

В 1617 году во Франции священник Викентий Поль организовал первую общину сестер милосердия и поставил во главе ее Луизу де Мариллак, которая организовала семинары для сестер милосердия и сиделок, а в 1641 г создала специальную школу по их обучению.

К середине XIX века в Западной Европе насчитывалось около 16 000 сестер милосердия.

Флоренс Найтингейл (1820 – 1910 г.г.) – английская сестра милосердия, считается во всём мире основоположницей сестринского дела.

Впервые ее имя прозвучало 1854г., когда Флоренс и с нею 38 сестер милосердия прибыли к месту военных действий на Крымской войне. Ф.Н. доказала насколько важен правильно организованный уход за ранеными, снизив смертность в госпиталях с 40% до 2,2%.

Вернувшись в Лондон в 1860г., она открыла школу для подготовки сестер милосердия. Система обучения в ней послужила основой современного преподавания сестринского дела.

· провела анализ влияния санитарно-гигиенических факторов на состояние здоровья;

· высказала убеждение, что С.Д. как профессия требует специальных, отличных от врачебных знаний;

Ф.Н. разработала такие нравственные ориентиры, как милосердие, безграничная преданность делу, уважение личности пациента, соблюдение профессионального долга, которые не изменились и сегодня.

Взгляды и убеждения Ф.Н. получили широкое признание во многих странах мира. Современные исследователи рассматривают ее работы в качестве первой модели С.Д.

Идея помощи раненым силами сестер милосердия во время Крымской войны явилась предпосылкой для создания Общества Красного Креста. Основоположником стал швейцарец Анри Дюнан. Эмблемой общества стал красный крест на белом полотне.

Международное Общество Красного креста в 1912 г. учредило медаль Флоренс Найтингейл. Ею награждают медсестёр, проявивших героизм в ходе военных действий. В годы ВОВ ею впервые были награждены 46 медсестёр в нашей стране.

История сестринского дела в России

Первые упоминания о стационарных ЛУ на Руси относятся к середине X века – кН. Ольга основала больницы, где уход был поручен женщинам

В XVIII век Россия вступила с Петром I. Именно тогда произошли значительные преобразования в организации медицинской помощи. В 1715г. вышел указ о службе женщин в воспитательных домах для ухода за больными детьми. Это был первый шаг для официального привлечения женщин к лечебной работе.

В 40-х годах XIX века в Петербурге по инициативе великой княгини Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской открылась Свято – Троицкая община. В сестры принимали вдов и девиц 20-40 лет. В течение года они проходили курсы обучения уходу, перевязкам, рецептуре, проявляли свои душевные качества. В торжественной обстановке их посвящали в сестры милосердия. В дальнейшем подобные заведения стали создаваться и других крупных городах.

Особое место принадлежит Петербургской Кресто – Воздвиженской общине. Она была учреждена великой княгиней Еленой Павловной, а руководство ей осуществлял Н.И.Пирагов.

Ближайшими помошницами Пирагова стали старшие сестры:

Екатерина Михайловна Бакунина (племянница фельдмаршала Кутузова), которую называли идеалом сестры милосердия

Елизавета Петровна Карцева, по словам Н.И. сумевшая обратить обязанность сестры в духовное призвание жизни

Екатерина Александровна Хитрово, которая личным примером способстовала воспитанию в людях высокой нравственности.

В 1867 г. Россия присоединилась к Женевской конвенции, создавшей Общество Красного креста. В его формировании большую роль сыграли великие русские врачи Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, Н.Н. Бурденко. Основные функции общества: подготовка сестёр милосердия и оказание бесплатной медицинской помощи.

1914г. – начало 1 Мировой войны. Большую роль в движении сестёр милосердия сыграли императрица Александра Фёдоровна и её дочери Татьяна и Ольга, которые открывали лазареты и работали в них сами. В этой войне участвовали уже более 2 500 сестёр милосердия.

После Октябрьского переворота движение Красного креста и сестры сыграли большую роль не только в медицинском обеспечении Красной армии и в борьбе с эпидемиями. Они боролись с неграмотностью, поднимая общую культуру населения. В связи с большой потребностью в сестрах были организованы краткосрочные курсы.

В 1920г. начали открываться школы по подготовке сестер, позже техникумы. С 1926 г. сестёр милосердия начали называть медицинскими сестрами.

Годы социализма полностью уничтожили деятельность православных общин сестер милосердия. Главным достижением этого периода отечественного здравоохранения было насыщение сестринскими кадрами медицинских служб в стране.

К 1940г. обеспеченность сестринскими кадрами по сравнению с 1913 г. выросла в 8 раз. Но престиж профессии был невысоким. Наркомздрав определил среднего медработника как помощника врача, работающего по его указаниям и под его наблюдением. Все принципиальные вопросы решались не самими сёстрами, а врачами. Государственная система лишала сестёр гражданской инициативы, творчества. Не смотря на то, что уход в значительной степени определяет успех лечения, статус медицинской сестры того времени был занижен.

С 1953г. средние медицинские учебные заведения стали именоваться медицинские училища. Сестринская помощь в России до 1989г. имела основательную теоретическую, практическую и организационную базу. Имелись и недостатки, в т.ч. отрыв от международных сообществ.

С 1991 года началась подготовка медицинских сестер в колледжах, стали открываться факультеты высшего сестринского образования в медицинских вузах. Значительным стимулом для развития сестринского дела на современном этапе стали интенсивные контакты с зарубежными коллегами. Состоялось переосмысление роли медсестры в профессиональном сообществе.

Читайте также: