Расскажите о церковной организации и монастырях на руси кратко

Обновлено: 04.07.2024

Главой русской православной церкви был киевский митрополи́т. Он подчинялся константинопольскому патриа́рху и назначался с его согласия. Русская церковь считалась частью (митропо́лией) византийской, поэтому многие митрополиты имели греческое происхождение.

Вся территория Руси делилась на епа́рхии, часто они совпадали с границами княжеств. Каждой епархией управлял епи́скоп, который подчинялся митрополиту . Глава новгородской церкви назывался архиепи́скоп. Епископ руководил всем духовенством своей епархии. Монахи, жившие в монастырях, назывались чёрное духовенство. Священники, служившие в церквях и храмах, назывались белое духовенство.

Люди, жившие рядом и ходившие в один храм, образовывали церковный прихо́д. Они вносили взносы на содержание храма или объединялись, чтобы построить новый. Самые обеспеченные люди (князья, бояре) строили себе личные церкви, их называли домовые церкви .

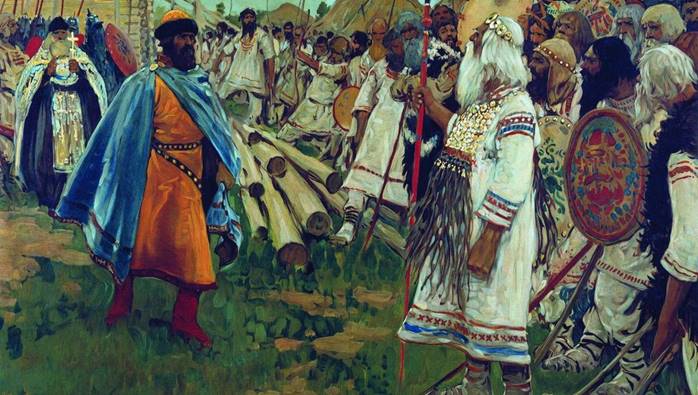

Князь Владимир Святой после крещения Руси установил, что государство будет выделять десятую часть налогов на содержание церкви . Это правило стали называть церковной десяти́ной. На эти деньги была заложена первая каменная церковь в Киеве , получившая название Десятинной .

В \(XI\) в. на Руси стали появляться первые монастыри . Их образовывали группы людей, которые хотели уйти от мирской жизни и полностью посвятить себя Богу. Для этого нужно было провести специальный обряд — принять по́стриг, после него человек считался монахом, или иноком. Монахи не могли иметь семью и имущество , они должны были отказаться от всех радостей прошлой жизни. В монастыре они молились, трудились, изучали духовные книги. Глава монастыря назывался настоятелем , или игу́меном. Он устанавливал правила жизни в монастыре и строго следил за их соблюдением. Монастыри были важными культурными и образовательными центрами . Именно там переводили и переписывали церковные книги, писали летописи, создавали иконы.

2. В чём сходства, а в чём различия устройства православной церкви на Руси и католической в средневековой Европе?

4.1. Иерархия. Во главе русской церкви стоял митрополит, назначаемый Константинопольским патриархом, что свидетельствовало о ее определенной зависимости от Византии. В подчинении киевских митрополитов находились епископы, управлявшие церковью на определенных территориях – епископствах. В их распоряжении находились городские и сельские священники – так называемое белое духовенство. Наряду с белым существовало черное духовенство – монахи, ведущие совсем иную, чем простые люди, жизнь, т. е. духовную, посвященную служению Богу (отсюда одно из названий монаха – инок). Монахи брали на себя обет безбрачия, из них выбирали высших иерархов церкви. При своей затворнической жизни они пользовались огромным авторитетом и оказывали влияние на политическую жизнь страны. В монастырях создавались летописи, разрабатывались церковные уставы, регулирующие не только церковную, но и семейную, бытовую жизнь русских людей.

4.2. Десятина. Долгое время, начиная с эпохи Владимира, церковь существовала за счет десятины – десятой части от всех налогов, отчислявшейся в ее пользу. Постепенно у церкви появились собственные села и земли, в основном за счет дарений князей, а позже и бояр, надеявшихся таким способом искупить свои грехи. Первые известные историкам вотчины принадлежали церкви.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Церковная уния

ЦЕРКОВНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ЦЕРКОВНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Духовную и светскую власть церкви в империи олицетворяли епископы. С VI в. они играли ключевую роль в городских магистратах и являлись управляющими церковными имениями (это положение сохранилось за ними на всем протяжении истории Византии). В

1. Внутренние условия жизни Рима и быта римлян. — Три класса народа. — Воинская организация. — exercitus romanus. — Организация цехов (scholae). — Всеобщность цехового устройства. — Корпорации (scholae) чужестранцев: иудеев, греков, саксов, франков, лангобардов и фризов

1. Внутренние условия жизни Рима и быта римлян. — Три класса народа. — Воинская организация. — exercitus romanus. — Организация цехов (scholae). — Всеобщность цехового устройства. — Корпорации (scholae) чужестранцев: иудеев, греков, саксов, франков, лангобардов и фризов В этой главе мы

1.2. Церковная организация Новгородской республики

1.2. Церковная организация Новгородской республики К началу XIV в. новгородская церковь представляла собой могущественную организацию, оказывающую влияние на все стороны жизни общества. По определению В. Ф. Андреева, государственная машина срослась здесь с церковной

6. Церковная пропаганда

6. Церковная пропаганда Вернуть свои владения, управлять церковными землями, получить права иммунитета — все это требовало от Церкви усилий в распространении знаний о себе, в укреплении своего авторитета и влияния. Такая деятельность принимала различные формы. Вот

Церковная организация и монашество

Церковная организация и монашество Политическое положение папства оставалось весьма неопределенным на протяжении трех последних веков первого тысячелетия, но именно в этот период произошло становление важнейших церковных институтов и традиций. Окончательно

8. Церковная реформа

8. Церковная реформа Уже при жизни Петра I его политика в отношении церкви наряду с деятельностью созданного им Всешутейшего собора, пародировавшего и высмеивавшего церковные обряды, порождала у современников обвинения царя в атеизме или приверженности протестантизму,

Церковная историография

Церковная историография Под именем историографии разумеются опыты более или менее связного изложения жизни Церкви по историческим источникам и собственным наблюдениям. Появление таких опытов свидетельствует о том, что Церковь стала уже историческою силою, и таковое

Глава III. Церковная организация.

Глава III. Церковная организация. Организация мировой Церкви происходила применительно к организации государства, ибо и первая также хотела обнять . и в дважды 40-калетний период мира (пред императором Декием и после Валериана) Церковь и государство видимо все больше и

Церковная реформа

3. Церковная власть

3. Церковная власть Следуя римской традиции и традиции Меровингов, Каролинги не только находили естественным, но и поощряли участие епископов в управлении мирскими делами своего диоцеза. Но зачастую в качестве сотрудника или наблюдателя при королевском чиновнике, иными

4.6. Церковная жизнь

4.6. Церковная жизнь В конце XIII в. сложились определенные нормы и традиции в отношениях между князьями и церковью. Удельные князья пытались использовать церковь, в частности христианскую символику, для достижения конкретной политической цели. Так, выделение Владимиро-

в) Организация рабочих и организация революционеров

Во главе русской церкви был митрополит, назначаемый константинопольским патриархом, что свидетельствовало о ее определенной зависимости от Византии. В подчинении киевских митрополитов находились епископы, управляющие церковью на определенных территориях - епископствах. В их распоряжении находились городские и сельские священники- т. н. белое духовенство. Наряду с белым существовало черное духовенство - монахи, ведущие совсем иную, чем простые люди жизнь, т. е. духовную, посвященную служению Богу ( отсюда одно из названий монаха - инок) . Монахи брали на себя обет безбрачия, “поставляли” кадры для высших иерархов церкви. При своей затворнической жизни они пользовались огромным авторитетом и оказывали влияние на политическую жизнь страны. В монастырях создавались летописи, разрабатывались церковные уставы, регулирующие не только церковную, но и семейную, бытовую жизнь русских людей.

Долгое время церковь существовала за счет десятины - десятой части от всех налогов, отчисляемой с эпохи Владимира в ее пользу. Постепенно у нее появляются, в основном за счет дарений князей, а позже и бояр, собственные села и земли. Первые известные вотчины (во второй половине XI в. ) принадлежали церкви.

Во главе русской церкви был митрополит, назначаемый константинопольским патриархом, что свидетельствовало о ее определенной зависимости от Византии. В подчинении киевских митрополитов находились епископы, управляющие церковью на определенных территориях - епископствах. В их распоряжении находились городские и сельские священники- т. н. белое духовенство. Наряду с белым существовало черное духовенство - монахи, ведущие совсем иную, чем простые люди жизнь, т. е. духовную, посвященную служению Богу ( отсюда одно из названий монаха - инок) . Монахи брали на себя обет безбрачия, “поставляли” кадры для высших иерархов церкви. При своей затворнической жизни они пользовались огромным авторитетом и оказывали влияние на политическую жизнь страны. В монастырях создавались летописи, разрабатывались церковные уставы, регулирующие не только церковную, но и семейную, бытовую жизнь русских людей.

Долгое время церковь существовала за счет десятины - десятой части от всех налогов, отчисляемой с эпохи Владимира в ее пользу. Постепенно у нее появляются, в основном за счет дарений князей, а позже и бояр, собственные села и земли. Первые известные вотчины (во второй половине XI в. ) принадлежали церкви.

В уроке рассказывается о процессе формирования древнерусской народности. Подробно рассматривается положение всех категорий населения Руси. Особое внимание уделяется церковной организации и положению духовенства.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Общественный строй и церковная организация на Руси"

Согласно древнерусским былинам, тело богатыря Ильи Муромца покоится в Киево-Печерской лавре. Здесь были обнаружены останки человека ростом 177 сантиметров, на тот момент это был очень высокий человек. Также на останках были обнаружены многочисленные боевые раны. Учёные выявили и долгую болезнь позвоночника, что сочетается с былинным рассказом о неподвижности Ильи Муромца на протяжении 33 лет.

В ходе урока вы узнаете о формировании древнерусской народности, основных слоях населения Древней Руси, земельных отношениях, церковной организации, монастырях и духовных ценностях.

В конце 10 века восточные славяне создали государство Русь. Каждое племя платило киевскому князю дань и принимало участие в государственных делах. На время военных походов собиралось народное ополчение, самые отважные воины которого могли стать княжескими дружинниками.

Население Руси объединяли многочисленные хозяйственные дела. В городах и поселениях строились корабли для флота князя и торговых караванов. Жители русских земель встречались на киевском торге. Это общение способствовало развитию единого древнерусского языка.

Ещё большее сплочение началось после принятия христианства. Со временем люди перестали отождествлять себя с каким-либо племенем, они становились единым народом. Так формировалась древнерусская народность.

Люди больше не делились по родо-племенному признаку. Все жители Древнерусского государства составляли единое общество. Общество – это люди, объединённые общей жизнью и деятельностью в одном государстве.

Общество состояло из слоёв, или категорий, населения. То, к какому общественному слою относился человек, определял его род занятий.

Князья относились к правящей верхушке. В своём управлении они опирались на дружину, которая делилась на старшую и младшую. Старшей дружиной считались бояре, выполнявшие важные княжеские поручения. Бояре – это высший слой общества на Руси, владельцы больших вотчин.

После принятия на Руси христианства сформировался ещё один слой населения – духовенство. Это служители культа в религиях, исповедующих веру в единого Бога.

Основную массу населения Древней Руси составляли свободные земледельцы, которые объединялись в общины.

По мере роста городов увеличивалось количество их жителей. В городах жили не только представители высших слоёв общества, но также ремесленники и купцы.

Основным занятием населения было сельское хозяйство. Земля находилась в совместном пользовании общины. Между семьями делили участки, пригодные для пашни. Также в общинном пользовании были леса и луга. За использование земли общинники платили государству дань. Так формировалось государственное право собственности на землю.

Существовали и личные земельные владения. Часто свободные земли князь забирал себе, отправляя туда пленников и делая их своими работниками.

С формированием личных земельных владений появилось зависимое население. Самыми бесправными из них были рабы. На Русь их называли холопы либо челядь. Они работали на княжеской или вотчинной земле. К холопам относились и слуги.

Пополнялась эта категория населения за счёт пленников. Случалось, что в ситуации крайней нужды люди сами передавали себя в холопы.

Были и другие категории зависимого населения. Смерды – свободные крестьяне, которые исполняли повинности в пользу князя.

Закупы – люди, получившие купу (заём) и обязанные за это отработать на господина, который этот заём предоставил. Закуп вёл своё личное хозяйство, а когда долг был возвращён, снова становился свободным.

Зависимыми были рядовичи – люди, которые заключали договор на выполнение определённой работы.

Рассмотрим церковную организацию на Руси. Главой Русской православной церкви был митрополит. Так называли глав крупных церковных округов. До середины 15 века русский митрополит находился в подчинении у константинопольского патриарха. В Константинополе происходило и назначение всех митрополитов, которые в большинстве своём были греками. Первым русским по происхождению митрополитом стал Иларион, современник Ярослава Мудрого.

Резиденция русских митрополитов находилась в Киеве. Резиденция – это место постоянного пребывания должностного лица.

В подчинении митрополита находились епископы – главы крупных церковных областей. Как правило, епископские области совпадали с территориальным делением Руси. Епископу подчинялось местное духовенство, разделённое на чёрное и белое.

К чёрному духовенству относились монахи, которые жили в монастырях. А к белому – священники и дьяконы, служившие в церквях и соборах. Собор – это центральный городской храм. Большинство храмов строилось силами горожан и сельских жителей. Они объединялись в приходы – общины, которые посещают службы в своём храме.

Обеспеченные люди могли позволить себе строительство церкви в собственной усадьбе. Такой тип церкви получил название домовая.

Церковная организация была учреждена при князе Владимире. Князь выделял одну десятую часть своих доходов в пользу церкви. От этой традиции получила название Десятинная церковь, первая крупная княжеская церковь в Киеве.

Митрополитов и епископов всем необходимым обеспечивало государство. Остальное духовенство жило за счёт средств, которые выделяли основатели храмов и прихожане. Важным источником доходов были земли, пожертвованные верующими.

На начальном этапе большое влияние на русскую церковь оказывала Византия. Это проявлялось в сохранении традиций пения текстов на богослужениях и в особом почитании икон. Но при этом все богослужения велись не на греческом, а на церковнославянском языке. Перевод византийской христианской литературы на славянский язык способствовал скорейшему распространению христианства.

Особая роль в религиозной жизни Руси принадлежала монастырям – общинам монахов, живших по единым церковным правилам. Также это было и место, где люди, отрешившиеся от обычной жизни, моги посвятить всё своё время служению Богу. Руководство монастырём осуществлял игумен.

В монастырях у монахов всё было общим. Время они проводили за молитвой, работой или чтением.

Феодосий – наиболее известный последователь Антония. Он был игуменом монастыря и смог превратить Киево-Печерский монастырь в своеобразный духовный центр всей Руси.

Монахами становились как простые люди, так и бояре, и даже князья. Они занимались написанием икон, созданием летописей. Часто монахи просвещали население, незнакомое с христианством. Таких людей называли миссионерами.

Уже к началу 13 века практически во всех крупных городах Руси существовали монастыри. В Новгороде это были Варлаамо-Хутынский, Юрьев, Антониев монастыри. В Чернигове – Елецкий.

Суть христианства заключается в вере в Христа, Спасителя человечества. Описание его земной жизни вы можете найти в Евангелие. А идеалы, которые должны быть основой поведения человека, заключаются в евангельских заповедях. Главной ценностью христианство провозглашает любовь к ближнему и Богу.

После принятия христианства, на Руси появились люди, чьи деяния и посмертные чудеса воспринимались как проявление Божественной воли. Таких людей причисляли к лику святых.

Одними из первых святых церковь признала князей Бориса и Глеба, которые были убиты своим братом Святополком во время борьбы за киевское княжение. Их судьба стала символом мученического подвига ради братской любви.

Идеалами отрешения от мирской жизни стали Антоний и Феодосий Печерские, Евфросиния Полоцкая, Антоний Смоленский.

Давайте подведём итоги.

Общество Руси состояло из слоёв, или категорий, населения, принадлежность к которым определялась занятиями людей.

К высшим слоям населения относились князь, бояре и духовенство.

Самой бесправной категорией населения были холопы.

Главой Русской православной церкви был митрополит.

Особая роль в религиозной жизни Руси принадлежала монастырям, главным из которых был Киево-Печерский.

5. Расскажите о церковной организации и монастырях на Руси.

(Булгаков) пытался определить время возникновения ранних русских монастырей6).

Позже было подготовлено полное описание древних обителей причем значительное место отводилось истории возникновения первых, наиболее крупных монастырей.

Но и эти труды носили описательный характер7).

Другой темой, которую активно разрабатывали дореволюционные исследователи, является монастырское землевладение.

Одним из первых ее поставил В.

О. Ключевский в своем "Курсе русской истории", однако из - за скудных источниковых данных ученый занимался более подробно историей монастырей только с середины XIV в.

8). Анализируя некоторые жития, В.

О. Ключевский воспроизводил историю обителей, зачастую пересматривал некоторые установленные факты, предлагал новые датировки.

Со второй половины XIX в.

Определяется еще одно направление в изучении монастырской проблематики.

Это вопрос о регламентации внутримонастырской жизни, т.

Е. проблема монастырских типиконов (уставов), а также принятия их на Руси.

Существует целый ряд исследований по этому вопросу9), который, однако, не решен окончательно, до сих пор является актуальным и волнует современных исследователей.

Большое значение для изучения монастырей имел труд Е.

Е. Голубинского "История Русской Церкви" (М.

Т. I, первая половина ; М.

2). Эта работа содержит специальный раздел, посвященный истории монастырей, где автором затронуты все отмеченные нами проблемы, занимающие в той или иной степени историков10).

Голубинский впервые обратил внимание на формы подвижничества, имевшие место на Руси11), подробно останавливался на устройстве монастырей, исходя из данных о Киево - Печерском монастыре, выявил архимандритов в монастырях, полагал, что это почетный титул для игуменов особо крупных обителей12).

В древних рукописях встречаются сведения о монастырях, монашеской жизни13)

В современной исторической литературе можно выделить несколько основных направлений.

Ряд работ посвящен монастырскому землевладению ; они основаны на большом фактическом материале14).

Разрабатывается еще одна интересная тема : вопрос об архимандритиях - особой городской организации черного духовенства в городе, обладавшей, по мнению исследователей, особым статусом15).

Продолжается изучение монастырских уставов, имевших хождение на Руси.

Так, изучению этой проблемы посвящены работы И.

Современные историки открывают новые источники, принесшие существенные изменения в уже устоявшиеся выводы о развитии монастырей и их хозяйства17).

Слабая изученность ранней истории монастырей объясняется во многом незначительным количеством сохранившихся источников.

Читайте также: