Принципы русской орфографии с примерами начальная школа

Обновлено: 28.06.2024

Что главенствует: орфографические навыки или орфографическая грамотность?

Одни эксперты ставят знак равно, другие выделяют навыки. Однако Марина Кузнецова считает, что развитие общей грамотности гораздо важнее. Чистые навыки дети, как правило, применяют только в решении конкретных учебных задач на уроке русского языка и не переносят их на другие предметы, в жизненные ситуации.

Интересные результаты показывает мониторинг PIRLS. Как известно, в международном исследовании уровня читательской грамотности российские младшеклассники занимают лидирующие позиции. Мониторинг, к счастью, не учитывает орфографические ошибки в письменных ответах. В текстах наших школьников орфографических ошибок очень много.

Проявления орфографической грамотности нужно искать там, где она не является целью. Об этом говорится и в примерной основной образовательной программе начальной школы.

применять правила правописания (в объеме содержания курса);

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;

писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

Как соотносится изучение орфографии и системы языка?

Эффективность достигается только при системном подходе. Нельзя рассматривать изучение орфографии как единственный приоритет на уроках русского языка в начальной школе. Ребенку нужна подготовка к изучению орфограмм, представления о взаимосвязях внутри языка, работа с примерами. Только понимая как, почему и для чего существует та или иная орфограмма, младшеклассник сможет усвоить обширный, сложный материал и после применять его в жизни, вне школьных упражнений.

На какой анализатор целесообразно опираться при обучении правописанию?

Само письмо включает все анализаторы, поэтому нельзя пренебрегать в обучении правописанию ни одним из них. Конечно, у каждого ученика есть сильные стороны: кто-то лучше запоминает на слух, кто-то зрительно. При обучении нужно задействовать все анализаторы и помочь ребенку выбрать тот, на который он будет опираться в дальнейшем.

Некоторые эксперты апеллируют фактом, что в прошлом дети успешно обучались грамоте с опорой только на зрительный и двигательный анализаторы. Почему же сегодня так важно развивать фонематический слух? Нужно учесть, что 100 лет назад люди получали за один день гораздо меньше информации. Сегодня способы восприятия меняются из-за больших объемов информации, которые сложно принимать так же детально. Разумеется, у детей сохраняется двигательная память, зрительное восприятие, однако метод списывания уже не так эффективен для современных учеников. Согласно зарекомендовавшему себя методу известного советского психолога Даниила Эльконина, основой для всего последующего обучения орфографии является обучение действию звукового анализа.

Нужно ли использовать транскрипции?

В тетради представлены разнообразные виды упражнений, которые помогут закрепить изучаемые в 4 классе правила орфографии и провести орфографический тренинг.

Когда следует начинать работу над орфографической грамотностью?

Работа над орфографической грамотностью должна начинаться уже с первого сентября первого класса. Формирование необходимых навыков выстраивается через дифференциацию звуков, закрепление образа букв в печатном и письменном, прописном и строчном вариантах.

Хотите обсуждать актуальные вопросы образования с нашими экспертами в режиме онлайн? Подписывайтесь на рассылку и получайте анонсы ближайших вебинаров!

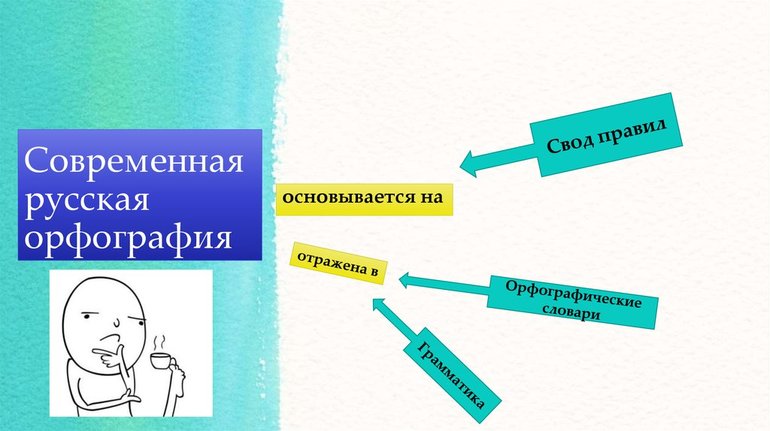

Современная русская орфография основывается на Своде правил, опубликованном в 1956 г. Правила русского языка отражены в грамматиках русского языка и орфографических словарях. Для школьников выходят специальные школьные орфографические словари.

Язык меняется, поскольку меняется общество. Появляется много новых слов и выражений, своих и заимствованных. Правила написания новых слов устанавливаются Орфографической комиссией и фиксируются орфографическими словарями. Самый полный современный орфографический словарь составлен под редакцией ученого-орфографиста В.В.Лопатина (М., 2000).

Русская орфография – это система правил написания слов.

Она состоит из пяти основных разделов:

1) передача буквами фонемного состава слов;

2) слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) написания слов и их частей;

3) употребления прописных и строчных букв;

4) перенос части слова с одной строки на другую;

5) графические сокращения слов.

Разделы орфографии – это большие группы орфографических правил, связанные с разными видами трудностей передачи слов на письме. Каждый раздел орфографии характеризуется определёнными принципами, лежащими в основе орфографической системы..

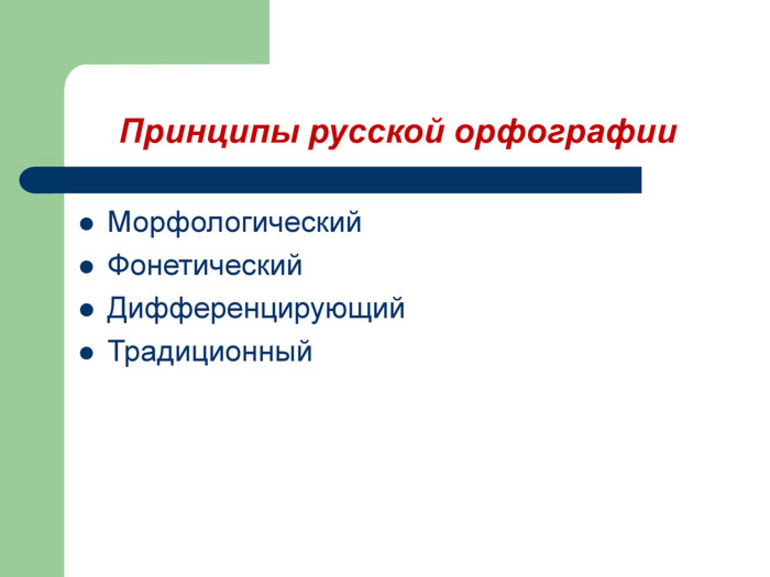

Принципы русской орфографии

В основе современной русской орфографии лежат несколько принципов. Основным из них является МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, сущность которого в следующем:

морфема (значимая часть слова: корень, приставка, суффикс, окончание) сохраняет единое буквенное написание, хотя при произношении звуки, входящие в эту морфему, могут видоизменяться.

Так, корень хлеб во всех родственных словах пишется одинаково, но произносится по-разному в зависимости от того, какое место в слове занимают гласный или согласный звуки, ср.: [хл'иэба], [хл'ьбавос]; приставка под- в словах подпилить и подбить одна и та же, несмотря на разное произношение, ср.: [пътп'ил'ит'] [падб'ит']; прилагательные насмешливый и хвастливый имеют один и тот же суффикс -лив-; безударное окончание и ударное обозначаются одинаково: в столе - в книге, большого - великого, синего - моего и т.п.

Руководствуясь именно этим принципом, мы проверяем истинность той или иной морфемы путем подбора родственных слов или изменением формы слова таким образом, чтобы Морфема оказалась в сильной позиции (под ударением, перед р, л, м, н, j и т.д.), т.е. была бы четко обозначена.

Роль морфологического принципа в орфографии велика, если иметь в виду, что в русском языке широко развита система внутриморфемных чередований, обусловленных разными причинами.

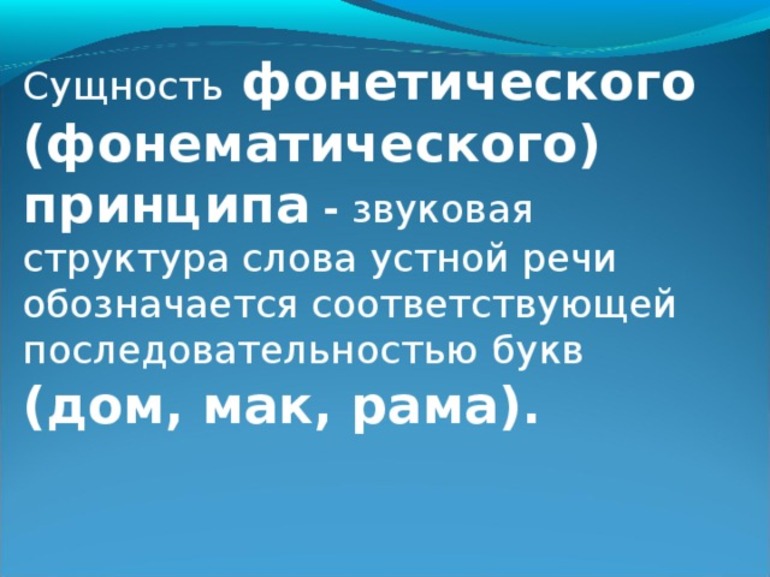

Наряду с морфологическим действует и ФОНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, в соответствии с которым слова или их части пишутся так, как они произносятся.

Например, приставки на з изменяются в зависимости от качества следующего за приставкой согласного: перед звонким согласным слышится и пишется в приставках буква з (без-, воз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез-, через-), а перед глухим согласным в этих же приставках слышится и пишется буква с, ср.: возразить - воскликнуть, избить - испить, низвергнуть - ниспослать и т.п.

Действием фонетического принципа объясняется и написание гласных о - ё после шипящих в суффиксах и окончаниях разных частей речи, где выбор соответствующего гласного зависит от ударения, ср.: клочок - ножичек, парчовый - кочевой, свечой - тучей и т.п.

Корневой гласный и после русских приставок на согласный переходит в ы и обозначается этой буквой тоже в соответствии с фонетическим принципом, т.е. пишется так, как слышится и произносится: предыстория, предыюльский, розыгрыш, разыгрывать и т.п.

Действует в нашей орфографии также ИСТОРИЧЕСКИЙ, или ТРАДИЦИОННЫЙ ПРИНЦИП, по которому слова пишутся так, как они писались раньше, в старину.

Так, написание гласных и, а, у после шипящих - это отголосок древнейшего состояния фонетической системы русского языка. По этому же принципу пишутся и словарные слова, а также заимствованные. Объяснить такие написания можно только с привлечением исторических законов развития языка в целом.

Существует в современной орфографии и ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО НАПИСАНИЯ (смысловой принцип), согласно которому слова пишутся в зависимости от их лексического значения, ср.: ожёг (глагол) и ожог (существительное), компания (группа людей) и кампания (какое-либо мероприятие), бал (танцевальный вечер) и балл (единица оценки).

Кроме названных в правописании необходимо отметить и ПРИНЦИП СЛИТНОГО, ДЕФИСНОГО И РАЗДЕЛЬНОГО НАПИСАНИЯ: сложные слова мы пишем слитно или через дефис, а сочетания слов - раздельно.

Подводя итог, можно говорить о том, что многообразие правил русской орфографии объясняется, с одной стороны, особенностями фонетического и грамматического строя русского языка, спецификой его развития, а с другой - взаимодействием с другими языками, как славянскими, так и неславянскими. Результатом последнего является большое количество слов нерусского происхождения, написание которых приходится запоминать.

Общая информация

Основные принципы

Орфографические правила могут строиться на различных принципах. Русская орфография включает в себя три типа:

- Морфологический.

- Фонетический.

- Традиционный.

Ведущим принципом является морфологический. Чтобы понять его, нужно разобраться со значением понятия. Термин применяется не только в лингвистической области, но и во многих других. Пришел он из биологии, где морфология изучает строение организма, части тела и органов.

В языках морфология изучает строение слова, его части, их значения. Составными частями слова являются приставка, корень и суффикс. Они постоянно взаимодействуют друг с другом и выполняют определенные функции.

Фонетический принцип

В некоторых языках и на сегодняшний день фонетический принцип служит основным. Но, как и говорилось ранее, все не так просто. Во-первых, при письме довольно проблематично следить за произношением. Во-вторых, произношение тоже бывает разным, так как каждый слышит по-своему.

Стоит рассмотреть основные случаи, на которые распространяется фонетический принцип. Пожалуй, самый известный — это написание приставок -з и -с. Причем он идет вразрез с морфологическими принципами. Причина, как всегда, кроется в истории языка. В старых правилах языка существовал закон открытого слога. Бо́льшая часть приставок, которые в настоящее время оканчиваются на согласную, в то время оканчивались на гласную букву.

Традиционный или исторический

Традиционный является одним из основных принципов русской орфографии. Если предыдущие варианты основывались на группе правил, то исторический в одно время и простой, и сложный. Дело в том, что он представляет те самые слова, написание которых следует просто запомнить. А чтобы лучше это делать, следует больше читать или просто записать проблемные слова в отдельную таблицу.

Определение этого принципа очень простое. Оно основано на том, что правильным является то написание, которое было закреплено традицией. Второе название (исторический) говорит само за себя, то есть написанные слова опираются не на современные правила.

Все слова, которые пишутся, основываясь на историческом принципе, делятся на две группы:

Традиционный принцип в некотором роде похож на морфологический, но он остался в зачаточном состоянии. Правил, которые бы объяснили образование того или иного слова, нет, а значит, нужно лишь запоминать их. В школе такие термины еще называют словарными.

Современная орфография требует от человека знания больше ста орфографических правил, различных исключений и так называемых словарных слов, написание которых не регулируется правилами. Признаки классификации порой бывают очень странными.

Кроме того, появилось немало терминов, находящихся между словом и частью слова: медиа, аудио, мини и многие другие. Конечно, в правилах 50-х годов не написано, как их писать — слитно, раздельно или через дефис.

Еще в правилах 1956 года имеется всего три слова, в которых после твердого согласного идет буква Э — это мэтр, пэр, сэр. В орфографическом словаре их уже побольше: рэкет и другие. В своде правил также не прописано, когда нужно применять букву Й. Ни одна грамматика не может незыблемо зафиксировать все правила, поэтому необходимо вносить поправки и уточнения.

В русском языке, как в других языках, действуют правила правописания, которые называются орфографическими правилами. В основном орфография включает в себя нормы передачи слова с помощью букв, употребления прописных и строчных букв, переноса слова, а также написания слитно, раздельно или через дефис. Все эти вещи регламентируются несколькими принципами русской орфографии, о которых речь пойдет ниже.

Что мы слышим и что мы пишем?

Три принципа

Обычно выделяют три основных принципа орфографии русского языка.

Первый из них – это морфологический принцип.

Морфологический принцип иногда называют и иначе; например, фонематический, фонемный, морфо-фонематический, фонемно-морфологический.

Затем, менее распространенный фонетический принцип, или звуковой.

Третий принцип обычно называют историческим, или этимологическим, или традиционным.

Ведущим принципом современной русской орфографии по праву считается морфологический.

Морфологический принцип русской орфографии

Морфологический принцип присущ большинству орфографических правил:

- написание безударных гласных, проверяемых ударением;

- сомнительные и непроизносимые согласные;

- неизменяемые приставки, гласные и согласные в них;

- употребление смягчающего мягкого знака внутри слова;

- безударные окончания существительных и (во многих случаях) прилагательных;

- сюда же часто относят употребление буквы ё после шипящих в глаголах и в словах, образованных от глаголов, а также в корнях слов, которые можно изменить, чтобы на этом месте было Е (пчёлка – пчела).

Фонетический принцип русской орфографии

Он сводится к тому, что записываются буквы, обозначающие именно тот звук, который слышится. Этот принцип мало распространен в русском языке, поскольку он неудобен в использовании (мало ли кому что слышится…).

Тем не менее по фонетическому принципу организованы следующие орфографические правила:

- приставки на –З, -С (перед глухим пишется С, перед звонким – З; обычно так и слышится: растянуть – перед глухим слышится С; раздавить – перед звонким слышится З);

Традиционный принцип

Третий принцип – исторический, или традиционный. Это те написания, которые в настоящий момент уже никак не объясняются, но восходят к каким-то историческим процессам. Сейчас эти написания в самом деле традиционные; их надо просто запомнить. К этому принципу относится также несколько правил:

Читайте также: