Образец в архитектуре киевской школы 11 первой половины 12 вв

Обновлено: 28.06.2024

4. Архитектура Преднепровской школы. Чернигов 11-12 вв.

Памятники киево-черниговской архитектуры XII века отличаются от более древних композицией и строительной техникой. Кладку стен ведут теперь исключительно из кирпича-плинфы, но не прежней, почти квадратной, а более вытянутой формы. Новая техника позволила отказаться от кладки со скрытым рядом и перейти к более простой в исполнении равнослойной кладке, где торцы всех рядов кирпичей выходили на лицевую поверхность стен. Это снижало декоративность поверхностей стен. Чтобы не обеднить фасады, зодчие начали вводить дополнительные, легко выполнимые из кирпича элементы декора - аркатурные пояски, многоуступчатые порталы, объединенные в одну композицию окна и т. д. Важным элементом фасадов стали массивные полуколонны, прислоненные к лопаткам и делающие стену более пластичной. При этом полуколоннами усложняли только промежуточные лопатки, угловые же оставляли плоскими. Как и в XI веке, каждое членение фасада завершалось полукруглой закомарой. Поскольку принцип соответствия декора стены строительному материалу сохранялся, стены, как было и прежде, часто не покрывали штукатуркой.

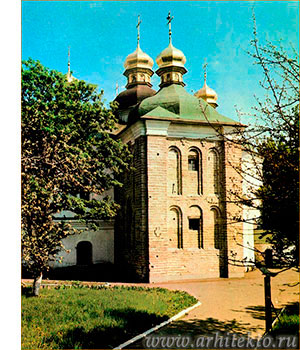

Несколько памятников начала XII века сохранилось в Чернигове. Таков шестистолпный собор Бориса и Глеба, недавно восстановленный в первоначальных формах, но без примыкавших галерей, прежний облик которых точно не установлен. Вероятно, к их убранству относились найденные здесь при раскопках белокаменные капители, покрытые великолепной резьбой. Собор Елецкого монастыря, также шестистолпный, в юго-западном углу имел встроенную маленькую часовню. Черниговские мастера создали и пример бесстолпного решения, применявшегося для наименьших по размеру церквей, - Ильинскую церковь. Поддерживающие барабан купола подпружные арки опираются здесь не на столбы, а на пилоны в углах помещения. Это единственная бесстолпная церковь XII века, сохранившая своды и главу. Фасады некоторых черниговских построек были частично оштукатурены и расчерчены на квадры, имитирующие кладку из белокаменных блоков. В этом, видимо, сказался интерес к белокаменному зодчеству.

Политически связанное с Черниговом Рязанское княжество следовало архитектурным вкусам своей митрополии. Столица княжества была огромным, красиво расположенным на высоком берегу Оки городом, защищенным гигантскими земляными валами (ныне городище Старая Рязань). Здесь раскопками открыты развалины трех каменных храмов, из них два относятся к первой половине XII века. Это шестистолпные соборы; один из них имел три притвора. Как и в Чернигове, в рязанских постройках при кирпичной кладке применялись резные белокаменные детали. Очевидно, что их и возводили черниговские мастера. Рязань, жившая в очень трудных военно-политических условиях, видимо, не имела своих строителей.

Чрезвычайно яркая архитектурная школа существовала на рубеже XII и XIII веков в киево-черниговских землях. В это время здесь было возведено несколько храмов, выдающихся как по своим художественным качествам, так и по смелости конструктивного решения. Одним из таких шедевров является церковь Пятницы в Чернигове. Несмотря на традиционную схему плана, четырехстолпный храм с тремя апсидами совершенно необычен по облику. Сложные пучковые пилястры влекут глаз к завершению здания, поражающему своеобразием конструктивного и художественного замысла. Зодчий-новатор полностью изменил систему сводов: не только перекрыл углы сводами в четверть окружности, но и сильно поднял несущие барабан подпружные арки. Таким образом, здесь впервые в русском зодчестве была применена ступенчато повышающаяся к центру систем арок. Динамическое нарастание верха, устремленность здания вверх получили закономерную конструктивную основу. Фасады завершались трехлопастной кривой, отвечающей конструкции сводов, а ступенчатые подпружные арки образовывали основу второго яруса комар. Подножие стройного барабана окружали декоративные закомары-кокошники Стремительное движение ввысь еще больше подчеркивалось заостренным очертанием закомар. Фасады храма очень нарядны: мастер любовно украсил их простым, но изящным решетчатым кирпичным поясом и лентами меандра.

Раздел: Культура и искусство

Количество знаков с пробелами: 238498

Количество таблиц: 0

Количество изображений: 0

Видимо, ремесленное обеспечение работ после создания Софийского собора не вызывало уже никакого затруднения. Мы можем сделать вывод и о том, что зодчие образовывали не одну артель. Часть их возводила Софию Новгородскую в 1045—1050 гг., в то время когда другая строила в Киеве Георгиевский собор. Можно думать, что к Ярославу перешли из Чернигова мастера Спасо-Преображенского собора. Но отличие Киевской Софии от Спасо-Преображенского собора и размах строительства Ярослава могут говорить о приглашении Ярославом новых зодчих из Константинополя. Во всяком случае, при анализе строительных работ в Киеве 1037—1054 гг. (до смерти Ярослава) необходимо учитывать возможность одновременного возведения двух и, может быть, даже трех объектов.

При Ярославе в Киеве был воздвигнут ряд памятников, образовавших настоящий ансамбль между Золотыми воротами и Софийским собором. К сожалению, мы мало что о них знаем. Золотые ворота дошли в руинах, дающих недостаточный материал для суждения об их художественной выразительности, хотя реконструкция самого проезда ворот и их связи с валом получила солидную археологическую обоснованность ( Висоцький С. О., Лопушинсъка 6. I., Холостенко М. В. Архiтектурно-археологiчнi дослiдження Золотих ворiт у Киевi: у 1972 - 1973 pp.- Apxeологiчнi дослiдження стародавнього Киева. Крив, 1976, с. 63 - 85; Высоцъкий С. О. Вал Ярослава Мудрого у Киевi - Археологiя Киева. Дослiдження и матерiали. Киiв, 1979, с. 22 - 38; Он же. Фортификационные сооружения Древнего Киева. Золотые ворота, вал Ярослава Мудрого. - В кн.: Новое в археологии Киева. Киев, 1981, с. 142 - 172 .). Общая композиция Золотых ворот имеет тысячелетнюю традицию: через византийские образцы она восходит к римскому строительству I в. до н. э. и последующего периода; уже в таких памятниках, как Порта деи Леони в Вероне, Порта Претория в Аосте, Порта Нигра в Трире. встречается арочный проезд, невысокий закрытый (как бы аттиковый) ярус над ним с рядом арочных проемов и верхняя боевая площадка.

В византийское время стремление усилить неприступность ворот приводило к помещению на них священных изображений (например, знаменитая икона Спасителя на воротах Халке — главного входа Большого дворца в Константинополе ( Mango С. The Brazen House. Copenhagen, 1959 .).

Обратимся теперь к трем киевским храмам середины XI в. Материалы раскопок побудили М. К. Каргера представить эти памятники как пятинефные постройки ( Каргер М. К. Древний Киев. М.; Л., 1961, т. II, с. 216-237. ) . Исходя из других соображений, к такому же выводу пришел К. Н. Афанасьев ( Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М.. 1961, с. 174-179 .)

Софийский собор имеет галереи при пятинефном ядре, план его в целом выглядит семи- или девятинефным. Планы же раскопанных зданий — пятинефные в целом. Хотя галереи не есть обязательная форма в храмовой архитектуре XI в., все же они кажутся таковыми в эпоху Ярослава. В храмах в Георгиевском переулке и на митрополичьей усадьбе крайние нефы значительно шире промежуточных, так соотносятся галереи и нефы Софии Новгородской. Поэтому и в указанных храмах это, вероятнее всего, были галереи.

Есть еще одна интересная деталь. Западная галерея (нартекс) храма в усадьбе митрополичьего дома расчленена слишком сильно выступающими лопатками. Даже беглое сравнение подобной формы с планами Софийских соборов убеждает нас в том, что это остатки аркбутанов. Отсюда можно сделать почти бесспорный вывод, что это галерея, а не неф. Все эти наблюдения делают маловероятной пятинефность разбираемых памятников. Скорее всего, Софийский собор был единственным пятинефным памятником Киева.

Но существуют еще два пятинефных русских храма, выстроенных в середине XI в. и образующих единое по характеру явление с главным храмом Киева. Это — Софийские соборы Новгорода и Полоцка, игравшие для этих земель столь же важную и существенную роль, как София Киевская для всей Руси. Но если собор в Новгороде, исходной и родной земле Ярослава Мудрого, строился по заказу самого великого князя и его старшего сына Владимира, правившего Новгородом, и потому его аналогичность Киевской Софии кажется естественной, то гораздо удивительнее близость к этим соборам полоцкого храма, создававшегося повелением князя Всеслава, враждовавшего с Киевом и с Новгородом. Софийские соборы всех трех городов и своей общностью, и своими различиями дополняют наши знания о единстве русской культуры и формировании ее локальных вариантов в 1040—1050-е годы.

Русские Софийские соборы схожи с Софией Константинопольской еще одной чертой — типологической уникальностью. Они возникли как главные храмы крупнейших городов и земель. Их пятинефная структура родилась в Киеве из-за особых требований заказа, и она оказалась связанной с их посвящением. В сфере архитектуры XI столетия это явление творческое и особенное, определенное спецификой не только художественной, но и общекультурной и даже политической жизни киевского государства XI столетия. Строительство Ярослава Мудрого стало школой для мастеров второй половины XI в., но при этом основные их поиски шли уже на основе традиционного трехнефного типа храма.

Основным процессом в зодчестве второй половины XI в. стало формирование особого типа трехнефного храма, послужившего каноническим образцом для всего последующего развития древнерусского искусства. Его появление связано с поисками новой формы завершения стен, при которой каждое прясло фасадов стало заканчиваться закомарой, и возникшее таким образом позакомарное покрытие распространилось по всему периметру здания.

Многоглавие русских памятников было связано с устройством в них обширных хор. Во второй половине XI в. хоры остаются лишь над нартексом и западными углами основного помещения (наоса) киевских храмов. Галереи, обязательные для эпохи Ярослава Мудрого, исчезают, так же, как и восточные приделы. Хоры, прежде освещавшиеся главами, теперь получают свет через большие окна в стенах храма; храмы становятся одноглавыми.

По киевской традиции хоры делаются высокими, поэтому со времен Софии Киевской русские храмы не имеют пониженных западных угловых компартиментов наоса, характерных для всего остального византийского мира. В Константинополе иногда встречается равновысотность центральных и угловых ячеек храма, связанная с превращением хор в обособленные помещения над угловыми зонами наоса (монастырь Липса, Эски Имарет Джами). В церкви Богородицы монастыря Липса мы даже видим некоторое подобие позакомарного завершения фасадов. Однако такие формы никогда не образуют в Константинополе отчетливого композиционного решения.

Некоторое увеличение значимости хор можно отметить в начале XII в. в храмах монастыря Пантократора. Но и здесь хоры располагаются только над нартексом. их поднятые на один уровень своды образуют общее закомарное завершение только западного фасада. Западные углы наоса остаются пониженными. В русских же памятниках хоры всегда заходят в угловые части наоса, и закомарная форма завершения распространяется не только на западный, но и на боковые фасады. Конструктивная схема в сравнении с постройками первой половины XI в. остается принципиально неизменной, но вместо глав традиционная система несущих арок завершается сохраняющими округлость и гибкость очертаний глав сводами и закомарами.

Уже в Михайловском соборе Выдубецкого монастыря, чье строительство началось в 1070 г., в верхней части лопаток сохранились до наших дней двойные уступы, свидетельствующие о наличии здесь изначально расположенных в одном уровне закомар. В последние годы была уточнена история строительства памятника ( Раппопорт П. А. Русская архитектура X-XIII вв. Археология СССР. Свод археологических источников, 47. Л., 1982, с. 26-27, № 35. В книге П. А. Раппопорта суммирована литература по рассматриваемым памятникам, вышедшая до начала 1980-х годов, поэтому мы будем лишь дополнять эти сведения ссылками на последующие публикации: Мовчан И. И. Культовые постройки.- В кн.: Новое в археологии Киева. Киев, 1981, с. 202-212. ). Сначала выстроили сам храм, а затем к нему пристроили нартекс с лестничной башней в северной ячейке. Нартекс был пристроен так же, как лестничная башня и крещальня Спасо-Преображенского собора в Чернигове, — со своей примыкающей к храму стеной, независимо от стен самого храма. Это обстоятельство раскрывает понимание композиционной структуры соборов XI в. самими зодчими, для которых нартекс всегда являлся особой по своим функциям зоной храма. Разделяющие нартекс и наос стены никоим образом не являются здесь столбами, как и почти во всех остальных русских памятниках XI — XII вв.

Если мы обратимся к классическим византийским крестово-купольным храмам, таким, как храм св. Ирины, Календер Джами, Дере-Агзы, то станет очевидным, что русские храмы могут быть относимы к подобному типу лишь с большими оговорками. Главнейшие различия состоят в тех новых идеях, которые привнес тип храма на четырех колоннах.

Вряд ли возможно называть византийские крестово-купольные постройки VI — XII столетий четырех- или шестистолпными ( Krautheimer R. Early Christian and Byzantine architecture. Harmondsworth, Middlesex, 1965, p. 201-203. ).Столбом можно назвать опору достаточно компактную, небольшую в своем горизонтальном сечении и достаточно центрическую. В византийских же памятниках подкупольные опоры имеют слишком сложную и дифференцированную форму, они чаще всего есть не что иное, как комбинация отрезков стен. В русских же памятниках термин столб (столп) вполне приемлем, ибо не только на плане, но и объемно эта форма выделяется вполне отчетливо. Подобное переосмысление крестово-купольного типа своим источником имеет структуру четырехколонных храмов, где внутри полностью исчезают стены и остаются лишь колонны. В памятниках Киева внутри тоже нет стен, но колонны заменяются столбами. Храмы от этого не становятся снова крестово-купольными, они по-прежнему относятся к типу вписанного креста. Трудно поэтому без соответствующих оговорок согласиться с мнением Р. Краутхаймера, который говорит о широком распространении построек крестово-купольного типа в русских княжествах ( Idem. p. 208, 241-242 .).

Храмы Киева (за исключением Софийского собора) — всегда четырехстолпны. Дополнительная пара опор с запада, приближающаяся по форме к крестообразным столбам, на самом деле всегда является частями прорезанной арками стены нартекса. Восточные же столбы так называемых восьмистолпных храмов есть не что иное, как части межалтарных стен, разделенных проходами ( Еще раз отметим, что подобное наблюдение впервые было сделано К. Н. Афанасьевым, хотя, к сожалению, эта точка зрения не стала у него систематической и постоянной; см.: Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961, с. 53 .).

Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции

От собора сохранилась западная часть; восточная известна только по раскопкам фундаментов. По типу храм, вероятно, был близок к Спасскому собору в Чернигове: такая же структура вытянутого восьмистолпного плана, так же четко выраженный нартекс. Лишь размеры здания были значительно меньше, особенно в ширину. Как и в черниговском соборе, центральный купол, очевидно, был поставлен в центре здания.

Широкий нартекс вмещает с левой стороны башню с лестницей, ведущей на хоры. Башня уже не стоит отдельно от храма (как в черниговском Спасе или Киевской Софии): она включена в объем здания и выходит на северный фасад криволинейным в плане выступом.

Тип Спасского собора в Чернигове был повторен и в построенном в конце XI в. Борисоглебском соборе в Вышгороде, план которого известен по археологическим раскопкам. Борисоглебский собор был значительно больше Выдубицкого. Поставленный на высоком Вышгородском холме, собор был виден на много километров.

Из сохранившихся до нашего времени памятников киевского зодчества второй половины XI — начала XII в. один из позднейших — церковь Спаса на Берестове. Очевидно, строителем ее был князь Владимир Мономах, так как в XII в. церковь служила родовой усыпальницей Мономаховичей: в ней были похоронен основатель Москвы — Юрий Долгорукий (в 1158) и другие представители этой династии. Вернее всего датировать храм годами правления в Киеве Владимира Мономаха (1113—1125). Вероятно, Спас на Берестове был церковью загородной феодальной княжеской резиденции (княжеского двора). Дворцовый характер храма наложил отпечаток на его архитектуру.

Западная часть церкви сохранилась до наших дней почти па полную высоту, включенная в состав более поздней постройки. По типу — это крестовокупольный трехнефный шестистолпный храм, близкий к Успенскому собору Печерского монастыря. Нартекс занимает значительную часть здания; в северной его части расположена крещальня, служившая одновременно княжеской усыпальницей, а в южной помещалась башня с парадной лестницей на хоры. С трех сторон к зданию примыкали притворы, перекрытые цилиндрическим и двумя полуцилиндрическими сводами, которые образовывали перекрытие, по форме воспроизводившее трехлопастную кривую. Следы стен и перекрытий в виде тесаной кладки сохранились над входом и по бокам от входа.

В интерьере башни окна чередуются с полукруглыми в плане глубокими нишами, идущими по ходу винтовой лестницы. Необычны для древнерусского зодчества перспективные арки под хорами, на внутренней западной стене, выходящей в центральное пространство. Очень интересны сохранившиеся древние деревянные перемычки над оконными и дверными проемами; при этом надо отметить, что прямоугольные оконные проемы также редко встречаются в древнерусском зодчестве. Фасады здания украшены декоративными меандровыми фризами и крестами, выполненными из кирпича.

Техника кладки стен значительно отличается от кладки XI в. Камня в кладке мало, он имеется только в толще стены. Вся же основная кладка стен выполнена из кирпича. Полосатость фасадов, характерная для смешанной кладки, достигнута здесь путем утопления рядов кирпича и затирки их раствором.

Постоянные набеги степных кочевников заставляли принимать радикальные меры к обороне города. С этой целью, кроме городских валов и рвов, была завершена начатая еще при Владимире тройная система укреплений, расположенных с юга - стороны, откуда чаще всего происходили нападения на город. Таким образом, уже в XII в. Киев представлял собою сложный городской организм с двумя центрами — в Кремле и Лавре, с плотно застроенным городом у подножья кремлевской горы и с системой поселков, растянутых вдоль Днепра почти на 4 км. Однако об архитектуре Киева этого периода трудно составить более четкое представление, так как деревянные постройки исчезли бесследно, а большинство каменных строений дошло до нас либо в состоянии руин (Золотые ворота), либо в переделанном виде.

После многократных набегов половцев, русских феодальных князей и разорительного нашествия Батыя (в 1240 г.) Киев пришел в состояние упадка и в течение всего XIII в. оставался почти необитаемым городом. Возрождение Киева началось с XIV в., но наибольшее количество архитектурных памятников и ансамблей относится ко времени присоединения Украины к России и к XVIII в. (7, т. 3, стр. 551-558; 8, стр. 111-115; 16, стр. 112-114).

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Искусство Киевской Руси XI – XII вв. Архитектура Киевской Софии. Мозаики и фрески главного собора Киевской Руси. Урок подготовила преподаватель ИЗО МБУ ДО ДШИ а. Тахтамукай Джасте Саида Юрьевна

Древнерусское искусство Древнерусским называется искусство периода феодализма X–XII вв. Истоки его восходят к культуре восточнославянских племен. Их искусство было разнообразно по жанрам и высокого развития достигло прикладное искусство и архитектура оборонительных сооружений. Процесс разложения первобытнообщинного строя и формирование классового общества у восточных славян и борьба их с враждебными соседями приводят к образованию крупных территориальных объединений. Вначале вокруг двух центров – Киева и Новгорода, но уже во второй половине IX в. преобладание переходит к Киеву – столице древнерусского государства.

Софийский собор в Киеве Софийский собор в Киеве (1037 – нач. 1040 гг.) создан при Ярославе Мудром. Храм сделан по крестово-купольной схеме. Софийский собор, выстроенный из плоского кирпича – плинфы, пятинефный храм с пятью апсидами, к которым примыкает два пояса галерей. Внутренние – двухэтажные, более узкие, а наружные – одноэтажные и широкие. Лестничные башни располагаются несимметрично. Доминирует главный купол; окруженный четырьмя меньшими за которыми расположены боковые более низкие купола. 13 куполов образуют пирамидальную композицию. Софийский собор в Киеве (1037 – нач. 1040 гг.) Софийский собор в Киеве. План Софийский собор в Киеве. Продольный разрез Апсида. Фрагмент Софийский собор в Киеве (1037 – нач. 1040 гг.)

Залитое светом центральное пространство украшено мозаиками, а боковые части были расписаны фресками. Мозаики и фрески центрального нефа были созданы в 1043 – 1046 гг., в 60-х гг., были расписаны боковые нефы. Византийская живопись оказала влияние на Киевскую монументальную живопись. Суровые фигуры византийских святых со строгими аскетическими лицами противоречили полнокровным и жизнерадостным представлениям древних славян об окружающем мире, поэтому в русской живописи очень рано начинается ее переработка. Софийский собор в Киеве Интерьер

С XI в. формируются местные образы, нехарактерные для византийского искусства. Русские мастера изображали приземистые массивные фигуры, крупные лики, а также использовали тяжелые линии, плоскостное развертывание композиции, контрастную светотеневую лепку форм. Это обусловило внушительность и силу образов, их мгновенное эмоциональное воздействие. Софийский собор в Киеве "Благовещение": слева — архангел Гавриил, справа — дева Мария

"Христос-Вседержитель" Систему куполов, столбов, арок, в Софийского собора, на которых в строгом иерархическом порядке расположены фигуры святых, торжественно венчает пронизанный светом центральный купол с полуфигурой Христа Вседержителя (Пантократора). Софийский собор в Киеве В барабане центрального купола собора изображены апостолы. По сторонам от него четыре архангела – небесное воинство. На парусах – сидящие евангелисты – авторы Нового Завета: Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Облик святых в мозаиках Софии Киевской близок к византийскому канону: удлиненный овал лице, прямой длинный нос, маленький рот с тонкой верхней и пухлой нижней губой, огромные глаза, строгое, часто суровое выражение. Тем не менее некоторые святые, и особенно святители в апсиде производят впечатление портретных изображений. Фреска "Святая Надежда" Фреска "Святая Варвара" Софийский собор в Киеве

В Софийском соборе есть и изображения конкретных исторических лиц; это в центральном нефе собора на южной стороне представлены 4 дочери князя Ярослава, напротив этой фрески изображены сыновья князя. Изображения Ярослава и его жены не сохранились. Софийский собор в Киеве дочери князя Ярослава сыновья князя Ярослава Семья Ярослава Мудрого Ктиторская фреска Софийского собора в Киеве. Общий сид фрески. Реконструкция С.А. Высотского. Ктиторскаая фреска с изображением членов семьи Ярослава Мудрого была написана на трех стенах центрального нефа: на южной – портреты сыновей, на северной – дочерей, в центре – Христос на троне, подле него князь Владимир, княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и его жена Ирина. Ярослав Мудрый подносит Спасителю модель Софийского собора.

фреска "Музыкант" фреска "Охота на медведя" фреска "Охота на вепря" фреска "Охота на белку" "Скоморохи" Царьградский ипподром Фрески башен Собора возникли при Владимире Мономахе (1113 – 1125). Их стиль отличен от стиля фресок времен Ярослава. Здесь показаны сцены придворной жизни, сцены охоты, состязания, цирковые представления, сцены на царьградском ипподроме. Софийский собор в Киеве Росписи повторяют аналогичные византийские, но здесь изображены приемы русской охоты, и изображены животные не известные в Византии.

Алимпий Печерский Наряду с Византийскими мастерами в Киеве работали и русские. Дошло имя одного из них – Алимпия Печерского (конец XI в.) — преподобный святой, киевский мозаичист, иконописец и ювелир конца XI века, ученик греческих мастеров. Гробница его сохранилась в Киевских пещерах до наших дней. Достоверные произведения Алимпия не сохранились. Алимпий Печерский, иконописец

Кроссворд: Типы икон. По вертикали: 1. Богоматерь Всесвятая; 2. Богоматерь Молящаяся (по лат.); 4. Богоматерь Умиление (по греч.). По горизонтали: 2. Богоматерь Путеводительница; 3. Один из типов Богоматери; 5. Богоматерь Моление (по греч.). п а н а г и я о р а н т а е л у с а е д и т р и я и з а м н и е д е и с с

Читайте также: