Модели процесса перевода кратко

Обновлено: 28.06.2024

«Первая полноценная теория перевода была создана только в XX веке. Русские ученые А. В. Федоров и Я. И. Рецкер разработали лингвистическую теорию перевода, получившую название теории регулярных соответствий. Значение этой теории огромно.

Денотативная (ситуативная) теория перевода.«Ситуативная(или денотативная) модель распространяет на процесс перевода лингвистические концепции о связи языка и действительности. Вспомним, что словесные знаки называют классы объектов или единичные объекты (денотаты), реально существующие или воображаемые, а речевые высказывания и тексты используются для описания ситуаций — совокупностей денотатов и связей между ними. Ситуативная модель перевода исходит из положения о том, что любая ситуация может быть в принципе описана средствами любого языка. Даже если в языке отсутствуют наименования для каких-то элементов действительности, всегда существует возможность либо образовать в этом языке новые единицы, либо описать эти элементы с помощью сочетаний уже имеющихся единиц. На основе этих положений предполагается, что процесс перевода происходит следующим образом. Поняв содержание оригинала, переводчик определяет, какая ситуация в нем описана, а затем описывает эту ситуацию средствами языка перевода. Иначе говоря, процесс перевода осуществляется в два этапа: от текста оригинала к действительности и от действительности к тексту перевода.

Семантическая модель перевода.Разумеется и трансформационная модель, устанавливающая соответствия лишь между синтаксическими структурами оригинала и перевода, обладает ограниченной объяснительной силой и не претендует на всестороннее описание переводческого процесса. В определенной степени ее дополняет семантическаямодель перевода, которая представляет процесс перевода как идентификацию и сохранение релевантных сем оригинала. В основе этой модели лежит попытка распространить на перевод применяемую в лингвистике процедуру компонентного анализа, позволяющую разбивать значения языковых единиц на более мелкие элементарные смыслы — семы, и эти значения рассматриваются как пучок таких сем. При этом оказывается, что, если пучки сем (значения языковых единиц) в разных языках, как правило, не совпадают, то между составляющими их семами имеется значительная общность. Предполагается, что процесс перевода может осуществляться в два этапа. На первом этапе переводчик определяет семный состав отрезка оригинала и решает, какие из выявленных сем релевантны для коммуникации и должны быть переданы в переводе. На втором этапе в языке перевода подбираются единицы, в значения которых входят как можно больше сем оригинала, в первую очередь, релевантных. Степень близости перевода к оригиналу определяется количеством общих сем. При этом некоторые семы могут обнаруживаться из контекста оригинала и эксплицироваться в переводе или навязываться нормами языка перевода.

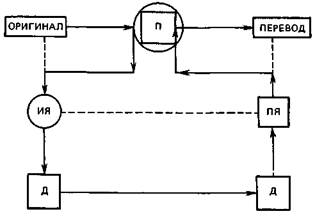

В наиболее полном виде такой подход к процессу перевода нашел свое отражение в теоретической модели, трактующей перевод как акт межъязыковой коммуникации. Понять наиболее существенные черты коммуникативной теории перевода позволяет приводимая ниже схема. Согласно этой схеме, процесс перевода распадается на два этапа: 1) порождение и восприятие Исходного Текста (T1) и 2) порождение и восприятие Текста Перевода (Т2). На основе этой посылки различаются два Акта Коммуникации — первичный (К1)и вторичный (К2). При первичном Акте Коммуникации Отправитель Исходного Текста (O1) порождает Исходный Текст, который далее воспринимается Получателем Исходного Текста (П2). Переводчик в рамках вторичной коммуникации выступает в двойном качестве: как Получатель Исходного Текста (П2) и Отправитель Текста Перевода (О2), воспринимаемого Получателем Текста Перевода (П3).

Термин "предметная ситуация" (ПС) обозначает описываемые в тексте предметы и связи между ними. В данном случае речь идет об отражаемой в текстах Т1 и Т2 одной и той же внеязыковой ситуации, которая в разных языках часто воспринимается неодинаково. Так, в русском языке при описании террас на берегу озера или моря говорят, что они спускаются к воде. В английском языке, наоборот, террасы поднимаются от воды вверх по склону берега. Положение сидящего человека, которое в русском языке описывается как "сидеть, положив ногу на ногу", в английском языке воспринимается иначе, а именно как положение "with one's knees crossed". "Пенка на молоке" в английском языке передается при помощи иного понятия, именно "milk with skin on it".

… При переводе имеет место не только контакт двух языков, но и соприкосновение двух культур. То, что является очевидным для Получателя П1 может быть непонятным для Получателя П3. Различие культур проявляется, в частности, в различии фоновых знаний. Примером может служить перевод имени "Белоснежка" из сказки "О Белоснежке и семи гномах". Для некоторых народов, живущих в тропиках и не имеющих в своем языке понятия "снег", это имя пришлось передать описательно как "девушка белая, как оперение белой цапли".

Такова в общих чертах модель, отражающая основные признаки перевода как акта межъязыковой коммуникации. Следуя в русле этой модели, перейдем к рассмотрению ряда ключевых понятий, имеющих непосредственное отношение к переводческой практике.

До этого была рассмотрена первая часть коммуникативной цепочки, связанной с порождением Исходного и Конечного Текстов. Основополагающим понятием на этом этапе является положение о коммуникативной установке Отправителя. В семиотике, науке о знаках, наряду с ранее упомянутым отношением между знаком и обозначаемым выделяются еще два вида отношений. Одно из них, именуемое синтактическим, объединяет сами знаки, определяя их роль по отношению друг к другу. Другое, именуемое прагматическим, является отношением между знаками и человеком, который ими пользуется. С точки зрения этого отношения, коммуникативную установку можно определить как "прагматику Отправителя".

Перейдем ко второй части коммуникативной цепочки, характеризуемой отношением между Текстом и Получателем. Если основной установкой, характеризующей звено Отправитель—Текст, было коммуникативное намерение, определение цели общения, то в этой части коммуникативной цепочки можно говорить о коммуникативном эффекте порожденного Отправителем Текста. Коммуникативный эффект, как и коммуникативная установка, основывается на прагматических отношениях (знак—человек), поэтому звено Текст—Получатель именуют также "прагматикой Получателя".

Очевидно, что та же проблема существует и в рамках межъязыкового общения. Причем здесь различия в исходных знаниях, представлениях, интерпретационных и поведенческих нормах еще более велики. Наглядной иллюстрацией является случай, происшедший с английским этнографом Лаурой Боханнен. Во время своих странствий она однажды оказалась в Африке в глухой деревушке. Выехать она не могла, так как после дождей поднялась вода в окружающих болотах. Боханнен решила рассказать старейшинам племени, с которыми коротала время, историю принца Гамлета, имеющую, по ее глубокому убеждению, общечеловеческий характер. Их реакция, в русле обсуждаемой проблематики, весьма показательна. То, что для европейца является нарушением норм поведения, для африканских слушателей Боханнен было приемлемым и даже похвальным. Так, Клавдий, женившись на матери Гамлета, совершил хороший поступок: кто будет заботиться о ней и ее детях после смерти мужа? Иной рисуется картина мира. Отец Гамлета, король, по мнению старейшин, не мог стать духом. После смерти он превратился в зомби и продолжал вести себя, как живой.

«Одним из представителей коммуникативного направления в отечественном переводоведении … является А.Д. Швейцер, творчески развивший основные положения концепций зарубежных исследователей А.Д. Швейцер определяет перевод как:

- процесс, характеризуемый установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемой различиями между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями.

Интерпретативная теория перевода.Интерпретативная (или смысловая) теория перевода (ИТП) была создана французскими учеными и профессиональными переводчиками-практиками профессорами Даницей Селескович и Марьян Ледерер в середине прошлого века и продолжает развиваться в созданной ими Высшей школе перевода в Париже (ESIT). Возникновение теории было обусловлено тем, что существовавшие ранее и существующие ныне теории перевода при анализе переводческого продукта и при обучении переводу основываются в основном на лексико-грамматическом подходе, который теряет свою объяснительную силу в условиях реального, профессионального перевода. Основной постулат (ИТП) гласит, что переводятся не слова, а смысл. Особенностью ИТП являет то, что данное положение, которое, впрочем, постулируется и во многих других переводческих теориях, получает, в отличие от них, своё последовательное выражение в методике обучения переводу и в практической переводческой деятельности. Таким образом, здесь наблюдается тесная взаимосвязь между теорией перевода, которая выросла из потребностей переводческой практики, и методикой преподавания перевода, базирующейся на теории перевода, и имеющей непосредственный выход в практику перевода как профессиональную деятельность.

В рамках ИТП перевод рассматривается как передача идеи, сущности, целостного внутреннего логического содержания, т. е. смысла высказывания.

В соответствии с указанной выше необходимостью переводить не слова, а смысл, процесс перевода в ИТП состоит в том, чтобы понять текст, затем, абстрагируясь от лингвистической формы понятого, выразить на другом языке понятые, усвоенные идеи, мысли, ощущения. Первоначально эта идея была предложена для объяснена процессов, происходящих при письменном переводе, а затем распространена также и на устный перевод, поскольку в основе обоих видов перевода лежат одни и те же процессы.

Чтобы проиллюстрировать разницу между тремя уровнями перевода, рассмотрим французскую фразу, взятую вне контекста: "L’еst va plus vite qu'on ne croif'. Перевод на уровне слов состоит в том, что мы находим словарные соответствия для каждого слова: Est - восток, va - идёт, plus - более, vite - быстро, qu 'on - чем мы, пе - не, 1е - это, croif - думаем и убеждаемся, что полученная русская фраза не несёт никакого смысла.

Если же мы будем знать, что данная фраза взята из статьи в газете "Le Monde", где речь идёт о переходе стран Восточной и Центральной Европы к рыночной экономике, и принадлежит она президенту Европейского Банка по Реконструкции и Развитию, то становится очевидным, что во фразе говорится о том, что переход к рыночной экономике идёт быстрее, чем предполагалось ранее. Теперь фразу можно перевести, например, следующим образом: ''Этот переход происходит быстрее, чем мы думаем".

Следовательно, профессиональный перевод осуществляется только в рамках целого текста и возможен лишь при условии учёта фактов экстралингвистической реальности.

Таким образом, перевод является прямым отражением понимания оригинала, а не переходом от одного языка к другому.Именно поэтому ИТП оставляет за пределами сферы своих интересов лингвистические проблемы, не занимается непосредственно языковыми трудностями. В центре её внимания находится деятельность переводчика, в результате которой сделанный перевод должен оказывать то же смысловое и эмоциональное воздействие, что и оригинал.

Обязательным элементом содержания процесса перевода являются в ИТП экстралингвистические знанияОни подразделяются на:

• когнитивный багаж- знания в различных областях, полученные переводчиком в течение всей жизни, то есть его кругозор, эрудиция, общая культура;

• когнитивный контекст(не смешивать с вербальным контекстом) - это знания, полученные переводчиком при чтении или прослушивании переводимого текста, которые, девербализуясь, остаются в памяти переводчика в невербализованной форме. Они помогают переводчику понять продолжение переводимого текста и присоединяются к его когнитивному багажу;

• когнитивные дополнения- содержательные, значимые элементы, необходимые для понимания смысла высказывания, которые черпаются либо из когнитивного багажа, либо из когнитивного контекста, либо из обоих.

ИТП придаёт огромное значение экстралингвистическим знаниям, контексту, учёту факторов внелингвистической ' действительности и отводит данным знаниям фундаментальную роль в процессе понимания, лежащего в основе процесса интерпретации. Смысл, по ИТП, рождается из слияния лингвистического значения и соответствующего, подходящего для данной ситуации когнитивного дополнения. …

Основные этапы процесса перевода. ИТП устанавливает основные этапы процесса перевода (интерпретации). Схематически процесс интерпретации может быть представлен в виде треугольника, который отражает основные фазы перевода, понимание, девербализация, ревербализация (или восстановление, реституцию) и транскодирование (см. рис. 1).

девербализация ^ ^ ревербализация

На этапе понимания происходит вычленение смысла, рождаемого из сплава лингвистических значений и экстралингвистических знаний (соответствующих когнитивных элементов).

Транскодирование- это перевод соответствиями, который используется для передачи разного рода технических терминов, чисел, специально подобранных слов или выражений, имён собственных, географических названий, фамилий. Эти слова передаются дословно, за ними нет скрытого смысла (Алексеева Е.А., 2002, с.144-147).

2. Понятие модели перевода:

Реальный процесс перевода осуществляется в мозгу переводчика и недоступен для непосредственного наблюдения и исследования. Поэтому изучение процесса перевода производится косвенным путем при помощи разработки различных теоретических моделей, с большей или меньшей приближенностью описывающих процесс перевода в целом или какую-либо его сторону. Моделью перевода называется условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые переводчик может осуществить перевод всего оригинала или

некоторой его части. В лингвистической теории перевода модели перевода представляют процесс перевода в виде ряда мыслительных операций над языковыми или речевыми единицами, т.е. в виде лингвистических операций, выбор которых обусловливается языковыми особенностями оригинала и соответствующими явлениями в языке перевода. Модель перевода носит условный характер, поскольку она необязательно отражает реальные действия переводчика в процессе создания текста перевода. Большинство таких моделей имеет ограниченную объяснительную силу и не претендует на то, что на их основе может быть реально осуществлен перевод любого текста с необходимой степенью эквивалентности. Задачи модели заключаются лишь в том, чтобы описать последовательность действий, с помощью которых можно решить данную переводческую задачу при заданных условиях процесса перевода. Модели перевода раскрывают отдельные стороны функционирования лингвистического механизма перевода. Хотя в своей практической работе переводчик может добиваться необходимого результата и каким-либо путем, не совпадающим ни с одной из известных нам моделей перевода, знание таких моделей может помочь ему в решении трудных переводческих задач.

Описание переводческого процесса с помощью моделей перевода включает два взаимосвязанных аспекта: 1) общую характеристику модели с указанием возможной сферы ее применения (объяснительной силы модели); 2) типы переводческих операций (трансформаций), осуществляемые в рамках модели. Модель перевода может быть преимущественно ориентирована на внеязыковую реальность или на некоторые структурно-семантические особенности языковых единиц. Примером моделей первого вида может служить ситуативная модель перевода, примером моделей второго вида - трансформационно-семантическая модель.

3. Ситуативная модель перевода:

Если отвлечься от несущественных различий, то следует признать, что окружающая нас реальная действительность едина для всего человечества. Общность окружающего мира, биологической структуры, производственных и жизненных процессов у всех людей, независимо от их языковой принадлежности, приводит к тому, что все люди обмениваются мыслями, в основном, об одних и тех же явлениях действительности. В принципе, любая мыслимая ситуация может быть с одинаковым успехом описана с помощью любого развитого языка.

Схема № 2. Ситуативная модель перевода.

составляющие этот текст единицы с известными ему языковыми единицами ИЯ и, интерпретируя их значение в контексте, выясняет, какую ситуацию реальной действительности описывает оригинал. После этого переводчик описывает эту ситуацию на языке перевода. Таким образом, процесс перевода осуществляется от текста оригинала к реальной действительности и от нее к тексту перевода. В ряде случаев этот же процесс идет более кратким путем, когда интерпретация текста или какой-либо его части была проведена заранее, и переводчику известно, что определенные единицы ИЯ и ПЯ указывают на одинаковые предметы, явления или отношения реальной действительности. На этом основании он может непосредственно заменять единицы оригинала соответствующими единицами перевода, и обращение к реальной действительности осуществляется вне данного акта перевода (на схеме эти два случая обозначены соответственно сплошной и пунктирной линией). Модель перевода при этом сохраняет свою основную ориентацию: объяснение процесса перевода как обращение к описываемой ситуации.

Поскольку у безэквивалентных единиц ИЯ нет готовых соответствий, любой способ создания окказионального соответствия для таких единиц связан с обращением к ситуации, которая описана с их помощью в оригинале. Даже если создаваемые соответствия (путем транскрибирования или калькирования) относятся непосредственно к переводимому слову или словосочетанию, они могут быть выбраны лишь на основе правильного уяснения всей ситуации:

The plan is to use a system called "dense pack" which would put the missiles into a narrow strip 14 miles long and one mile wide.

Необходимые сведения о реальной ситуации могут быть порой получены из различных литературных источников и всякого рода справочников. В следующем примере переводчику понадобится основательное знание истории Англии: Cromwell and Bradshaw (not the guide man, but the King Charles's head man) likewise sojourned here. (J.K. Jerome) Перевести выделенные слова можно лишь при условии, что переводчику удастся выяснить, что Дж. Бредшо был председателем суда, приговорившего к смертной казни Карла Первого, а его однофамилец - автор известного в Англии путеводителя. В самом же тексте ни узкий, ни широкий контекст не позволяет правильно интерпретировать сочетания guide man и King Charles's head man.

Понятно, что ситуативная модель перевода не работает и в тех случаях, когда переводчику необходимо отказаться от описания той же самой ситуации, чтобы обеспечить передачу цели коммуникации оригинала. Если данная ситуация не позволяет Рецептору перевода сделать необходимые выводы или связана с иными ассоциациями, чем у Рецептора оригинала, то описание переводчиком той же ситуации средствами ПЯ не обеспечит возможности межъязыковой коммуникации.

Из сказанного выше не следует, что ситуативная модель неправильно объясняет процесс перевода. Она адекватно воспроизводит этот процесс в тех случаях, когда для его осуществления необходимо и достаточно уяснить описываемую в оригинале ситуацию и передать ее средствами ПЯ. Однако ее объяснительная сила ограничена тем, что она не учитывает необходимости воспроизведения в переводе и той части содержания оригинала, которая создается значениями используемых в нем единиц ИЯ.

4. Трансформационно-семантическая модель перевода:

Трансформационно-семантическая модель перевода, в отличие от ситуативной, исходит из предположения, что при переводе осуществляется передача значений единиц оригинала. Она рассматривает процесс перевода как ряд преобразований, с помощью которых переводчик переходит от единиц ИЯ к единицам ПЯ, устанавливая между ними отношения эквивалентности. Таким образом, Трансформационно-семантическая модель ориентирована на существование непосредственной связи между структурами и лексическими единицами оригинала и перевода. Соотнесенные единицы рассматриваются как начальное и конечное состояния переводческого процесса. В рамках трансформационно-семантической модели процесс перевода может быть представлен в виде следующей схемы (см. схему № 3).

Схема № 3. Трансформационно-семантическая модель перевода.

Трансформационно-семантическая модель перевода обладает значительной объяснительной силой. Она позволяет описывать многие стороны переводческого процесса, недоступные для непосредственного наблюдения. Особенно важно, что, в отличие от ситуативной модели, данная модель дает возможность отразить роль значений языковых единиц в содержании исходного текста и зависимость (хотя и не всегда прямую) от этих единиц средств ПЯ, используемых в переводе. Тем самым моделируются способы достижения эквивалентности четвертого и пятого типов, где сохраняется основное значение синтаксических структур и лексических единиц исходного текста. Способ представления процесса перевода, который используется в трансформационно-семантической модели, во многом соответствует интуиции переводчика, который нередко ломает себе голову над тем, как поточнее передать ту или иную сему в значении слова оригинала. В рамках этой модели делается попытка объяснить общность содержания оригинала и перевода на уровне микрокомпонентов семантики языковых единиц, т. е. сем. Общность сем составляет основу переводческой эквивалентности как в случае максимального совпадения состава сем в оригинале и переводе (I saw him yesterday - Я видел его вчера), так и в тех случаях, когда для осуществления межъязыкового общения оказывается достаточным хотя бы части семантических признаков. Далеко не все семы, имеющиеся в содержании оригинала, коммуникативно-релевантны для данного акта общения. Задача переводчика, в первую очередь, заключается в том, чтобы сохранить коммуникативно-релевантные семы. Сопоставление семного состава оригинала и перевода показывает, что именно такие семы и воспроизводятся в процессе перевода.

Заменяющие друг друга семы могут не совпадать, а быть связаны отношениями семантического перефразирования, характерными для третьего типа эквивалентности:

Last year saw a rapid growth of industrial production. - В прошлом году отмечался быстрый рост промышленного производства. (А видит X у себя = X наличествует у А = X существует в период, когда А.)

She was preceded by her father. - Она вошла вслед за своим отцом. (А предшествует Б = Б следует за А = Б идет вслед за А.)

Подобное перефразирование может также сопровождаться добавлением или опущением отдельных семантических признаков:

McDermot spoke briefly into the telephone, then waited again. - Макдермот отдал краткое распоряжение по телефону и снова стал ждать.

As he stood there he heard a shot fired. - Вдруг он услышал выстрел.

Не моделирует трансформационно-семантическая модель процесса перевода и тогда, когда в переводе необходимо передать образные и иные ассоциации, связанные с текстом оригинала, когда в процессе перевода происходит замена ситуации, чтобы воспроизвести цель коммуникации. Иными словами, трансформационно-семантическая модель не предназначается для описания процесса перевода и в первом типе эквивалентности:

5. Психолингвистическая модель перевода:

Наиболее разработанным методом изучения переводческого процесса является создание теоретических моделей перевода и описание различных типов преобразований (трансформаций), с помощью которых возможен переход от отрезка текста оригинала к отрезку текста перевода.

→Модель перевода – это условное изображение процедуры осуществления процесса перевода, основанная на попытке распространить на перевод некоторые общие постулаты языкознания или психологии.

Модель носит гипотетический характер, поскольку, как мы знаем, процесс перевода в мозгу переводчика непосредственно наблюдать нельзя и нет уверенности, что переводчик действует именно так, как предсказывает та или иная модель.

Моделью перевода называется условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые переводчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части.

Описание переводческого процесса с помощью моделей перевода включает два взаимосвязанных аспекта:

· общую характеристику модели с указанием возможной сферы ее применения (объяснительной силы модели);

· типы переводческих операций (трансформаций), осуществляемые в рамках модели. Модель перевода может быть преимущественно ориентирована на внеязыковую реальность или на некоторые структурно-семантические особенности языковых единиц.

Примером моделей первого вида может служить ситуативная модель перевода, примером моделей второго вида – трансформационно-семантическая модель.

☼ Коммуникативная модель перевода –модель перевода, в которой перевод рассматривается и моделируется как особый вид коммуникации.

Коммуникативная модель перевода является обобщенной моделью восприятия текста оригинала как иноязычного текста и порождения текста перевода, адекватного и/или эквивалентного ему в системе языка перевода. Деятельность переводчика жестко детерминируется свойствами, характеристиками и содержанием переводимого объекта; внутренними (жанр, стиль) и внешними (задача и условия коммуникации, социальный заказ, условия его выполнения, стилистические и эстетические требования языка перевода) воздействующими факторами. Текст оригинала как текст первичной коммуникации представляет собой прототекст (базовый текст, с опорой на который создаётся метатекст) вторичной коммуникации, где текст перевода будет метатекстом, цель которого заключается не в том, чтобы передавать информацию об обсуждаемом предмете, а в том, чтобы репрезентировать структуру самого текста. Опосредованная переводческая деятельность включает понимание текста оригинала и порождение текста перевода.

☼Ситуативная (или денотативная) модель распространяет на процесс перевода лингвистические концепции о связи языка и действительности.

ü Исходит из положения, что любая ситуация может быть в принципе описана средствами любого языка. Даже если в языке отсутствуют наименования для каких-то элементов действительности, всегда существует возможность либо образовать в этом языке новые единицы, либо описать эти элементы с помощью сочетаний уже имеющихся единиц.

ü На основе этих положений предполагается, что процесс перевода происходит следующим образом. Поняв содержание оригинала, переводчик определяет, какая ситуация в нем описана, а затем описывает эту ситуацию средствами языка перевода. Иначе говоря, процесс перевода осуществляется в два этапа: от текста оригинала к действительности и от действительности к тексту перевода.

Решающую роль играет обращение к ситуации и в тех случаях, когда содержащаяся в высказывании информация недостаточна для выбора варианта перевода. Необходимые сведения о реальной ситуации можно порой получить из литературных источников и всякого рода справочников.

Таким образом ситуативная модель перевода дает возможность объяснить те особенности переводческого процесса, которые связаны с обращением переводчика к реальной действительности.

Модель обладает ограниченной объяснительной силой. Она охватывает лишь некоторые способы реализации процесса перевода.

☼Попытку объяснить, каким образом происходит выбор синтаксических структур в переводе, предпринимает трансформационная модель перевода.

ü Она основывается на положениях трансформационной грамматики, которая постулирует существование в языке рядов взаимосвязанных синтаксических структур. В таких (трансформационных) рядах выделяются ядерные структуры, в которых отношения между элементами структуры наиболее прозрачны, и производные структуры (трансформы), выводимые из ядерных по определенным трансформационным правилам.

Одна и та же производная структура будет неоднозначной, если она может быть выведена из разных ядерных структур.

Трансформационная модель предлагает рассматривать процесс перевода как ряд последовательных трансформаций в двух языках, исходя из предположения, что ядерные структуры в разных языках совпадают в значительно большей степени, чем производные структуры.

Согласно этой модели процесс перевода осуществляется в три этапа:

●На первом этапе производная структура в оригинале возводится к ее ядерной структуре в исходном языке.

●На втором этапе происходит переход от ядерной структуры языка оригинала к аналогичной ядерной структуре языка перевода.

●На третьем этапе ядерная структура в языке перевода преобразуется в производную в соответствии с нормой и узусом этого языка.

Разумеется, и трансформационная модель, устанавливающая соответствия лишь между синтаксическими структурами оригинала и перевода, обладает ограниченной объяснительной силой и не претендует на всестороннее описание переводческого процесса.

☼В определенной степени трансформационную модель дополняет семантическая модель перевода, которая представляет процесс перевода как идентификацию и сохранение релевантных сем оригинала.

ü В основе этой модели лежит попытка распространить на перевод применяемую в лингвистике процедуру компонентного анализа, позволяющую разбивать значения языковых единиц на более мелкие элементарные смыслы – семы, и эти значения рассматриваются как пучок таких сем. Предполагается, что процесс перевода может осуществляться в два этапа:

●На первом этапе переводчик определяет семный состав отрезка оригинала и решает, какие из выявленных сем релевантны для коммуникации и должны быть переданы в переводе.

●На втором этапе в языке перевода подбираются единицы, в значения которых входят как можно больше сем оригинала, в первую очередь, релевантных.

Степень близости перевода к оригиналу определяется количеством общих сем. При этом некоторые семы могут обнаруживаться из контекста оригинала и эксплицироваться в переводе или навязываться нормами языка перевода.

1. Говорящий (первое лицо).

2. Прибытие (без указания на способ передвижения).

3. Прошедшее время

4. Связь с другим действием или моментом времени (значение перфекта).

5. Связь с моментом речи (значение формы перфекта настоящего времени).

3. Прошедшее время.

5. Движение пешком.

6. Совершенный вид.

☼Интегративная модель перевода строится на интегративном подходе к факторам, влияющим на процесс перевода: этнокультурным, социальным, историческим, психолого-педагогическим, морально-этическим и др. При попытке предлагаемого моделирования переводческого процесса интегративные факторы представляются особенно важными в свете их системообразующего и системосохраняющего характера. Интегративная модель процесса перевода исходит из предположения о том, что в мозгу переводчика в момент переводческой деятельности параллельно протекает целый ряд мыслительных процессов, связанных между собой транслятологической идеей и вызывающих в качестве реакции соответствующие переводческие стратегии, операции и действия по переводу концептов (мыслительных элементарных квантов) в вербальные структуры.

☼ Трехфазная модель О.Каде

Как пишет В.Н.Комиссаров, . можно различать два этапа, которые могут, с известными оговорками, описываться раздельно. К первому такому этапу будут относиться действия переводчика, связанные с извлечением информации из оригинала. Ко второму - вся процедура выбора необходимых средств в языке перевода. Однако есть и некий промежуточный этап, осуществляемый исключительно в сознании переводчика. Это именно та стадия переводческого процесса, на которой осуществляется переход от знаков одного языка к знакам другого языка. Именно таким образом представляет процесс перевода модель немецкого лингвиста и переводоведа Отто Каде.

ü При обычной коммуникации ее участники (отправитель О и получатель П) владеют тождественным кодом, с помощью которого О кодирует определенное информационное содержание в форме текста. П декодирует текст и извлекает из него информационное содержание. Информационное содержание = воздействие на П. Для О.Каде способность высказывания оказывать определенное воздействие на получателя и примерное соответствие этого воздействия намерению отправителя является условием успешной коммуникации.

Элементарным условием успешной коммуникации является тождественность кодов О и П. При этом вполне очевидно, что коды участников коммуникации никогда не бывают полностью идентичными. Это определяется следующими причинами.

· Во-первых, знаки языка имеют способность к варьированию в определенных границах, а следовательно, абсолютная тождественность кодов противоречит природе языка.

· Во-вторых, у индивидуумов существуют различия в индивидуальном опыте (как языковом, так и внеязыковом), что ведет к возникновению и диалектов у отдельных представителей языкового сообщества.

· В-третьих, тождественности кода препятствуют диалектные, региональные и социальные влияния, которым в рамках языкового сообществ подвержены отдельные группы говорящих.

Таким образом, равенство кодов всегда является относительной величиной, но относительного равенства кодов достаточно, чтобы обеспечить взаимопонимание между коммуникантами. Особенности двуязычной коммуникации определяются прежде всего тем, что О и П не владеют одинаковым кодом. Взаимопонимание между ними возможно лишь в случае превращения текста на языке Я, в текст на языке Я2, способный оказывать коммуникативное воздействие на получателя. В этом и заключается функция перевода, которая требует:

· а) декодирования текста на Я с целью перекодирования;

· б) перекодирования, то есть мены кода в узком смысле (подстановка знаков Я2 вместо знаков Я1);

· в) реализация текста на Я2.

Эти задачи решаются переводчиком Т (Translator), который выступает в качестве промежуточного звена между О и П в двуязычной коммуникации. По отношению к О он является получателем, а по отношению к конечному адресату П'- косвенным отправителем О'.

Как указывает О.Каде, предпосылкой для функционирования переводчика Т в качестве О' является его функционирование в качестве перекодирующего звена ПЗ.

Таким образом, двуязычная коммуникация включает в себя три фазы:

· Мена кода Я1 - Я2, осуществляемая Т (выступающим в качестве ПЗ);

Как видно из схемы, собственно перевод является лишь частью этого процесса. Достоинством данной модели перевода является четкое выделение этапов процесса межъязыковой коммуникации, указание на полифункциональность действий переводчика. Модель О.Каде объективно корректно раскрывает характер переводческой деятельности с точки зрения последовательности операций, осуществляемых переводчиком.

Эта статья посвящена моделированию перевода, описанию моделей перевода. Изучение процесса перевода проводится при помощи теоретических моделей, описывающих процесс перевода в целом или какую-либо его сторону. Наиболее распространенными в настоящее время моделями процесса перевода являются: семантическая, ситуативная (денотативная; формальная), трансформационная, психолингвистическая, коммуникативная, информативная.Следует также упомянуть о так называемой теории языковых соответствий, которая не претендует на моделирование процесса перевода. В ее задачу входит установление закономерных соответствий между единицами оригинала и перевода на уровне языка и речи. Языковые соответствия могут определяться как известные данности и, например, на словном уровне фиксироваться в двуязычных словарях. Речевые соответствия устанавливаются при сравнении конкретных текстов.Как указывают крупнейшие лингвисты процесс перевода нельзя свести к какой-либо одной модели.

2. Виноградов В.В. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы. – М.: Изд-во: Институт ОСО РАО, 2001.

Деятельность головного мозга, продуктом которой является перевод, возможно когда-нибудь будет разгадана усилиями специалистов различных научных дисциплин. Раскрыть эту тайну пытаются специалисты в области физиологии высшей нервной деятельности, биохимии, психофизиологии, физики и других наук. Модели процесса перевода, предлагаемые лингвистами, строятся на основе умозрительных посылок и заключений, самонаблюдений переводчиков и т.п. Когда появляется возможность проверить эти теоретические постулаты жесткой логикой фактов, то некоторые из гипотетических построений оказываются ложными или даже спекулятивными. Все сказанное вовсе не является призывом к отказу от попыток моделирования процесса перевода, а лишь свидетельствует о необходимости еще более строгого ответственного и доказательного подхода к созданию подобных схем и описаний.

В.Н. Комиссаров также считает, что разработка теоретических моделей, которые должны давать наиболее общее описание процесса перевода в целом, объяснять сущность этого процесса, является одной из важнейших задач лингвистического переводоведения [2].

1) общая характеристика модели с указанием возможной сферы ее применения (объяснительной силы модели);

2) типы переводческих операций, осуществляемые в рамках данной модели.

Наиболее распространенными в настоящее время моделями процесса перевода являются: семантическая, ситуативная (денотативная; формальная), трансформационная, психолингвистическая, коммуникативная, информативная.

Семантическая модель перевода предусматривает изучение смысловой стороны оригинального и переводного текстов, сопоставление элементов содержания, анализ его структуры, выделение элементарных единиц или компонентов. В рамках данной модели содержание (значение) любой единицы языка представляется в виде набора (пучка) более элементарных смыслов; в оригинальном тексте вычленяются элементарные содержательные единицы и их компоненты, после чего в языке перевода им подбираются равнозначные или сходные по содержанию единицы. Обычное содержание любой речевой единицы рассматривается как единство, состоящее из набора элементарных смысловых, стилистических, стилевых и иных характеристик, которым подбираются соответствия в языке перевода. При таком подходе процесс перевода осуществляется не столько на уровне слов и предложений, сколько на уровне элементарных содержательных компонентов. Чем выше степень совпадения таких элементарных смыслов в языке оригинала и перевода, тем адекватнее перевод.

1) анализ исходных синтаксических структур и значений лексических единиц в пределах ИЯ;

2) перенос, т.е. переход к ядерным структурам и семантическим компонентам языка перевода;

3) реструктурирование, или осуществление трансформаций на ПЯ с ядерного уровня в окончательные, поверхностные структуры и единицы оригинала.

1) возникает мотив, который побуждает к действию;

2) появляется цель, которую человек стремится достичь для удовлетворения мотива с помощью речевого произведения;

3) создается внутренняя программа будущего высказывания;

4) формируется высказывание во внутренней речи;

5) осуществляется вербализация высказывания в устной или письменной речи.

Перевод как коммуникативный акт неоднократно рассматривался в теории переводоведения; известны многие схемы и классификации, отражающие особенности перевода как акта двуязычной коммуникации. Особая заслуга в теоретической разработке коммуникативного подхода к переводу принадлежит представителям немецкой школы переводоведения, и в наибольшей степени теоретикам Лейпцигской лингвистической школы. Эти плодотворные идеи не могли не найти отражения в проблеме моделирования переводческого процесса, что привело к созданию коммуникативной модели перевода. Коммуникативная модель рассматривает процесс перевода как акт двуязычной коммуникации, в котором выделяются следующие элементы:

1) коммуникация между отправителем и переводчиком;

2) смена кода ИЯ = > ПЯ, осуществляемая переводчиком;

С целью учета названной информации создается информативная модель перевода. Она основана на утверждении, что любой устный или письменный текст и его основная единица (слово) являются носителями разнообразной информации, которая в сознании рецептора (переводчика) должна быть воспринята и осмыслена во всем объеме, со всеми смысловыми, стилистическими, стилевыми, функциональными, ситуативными, эстетическими и иными особенностями. Этот процесс включает восприятие и понимание текста, происходящие одновременно с процессом воссоздания текста (перевода) на основе существующих информационных эквивалентов в языке перевода; чем выше уровень подготовленности переводчика, тем быстрее и успешнее осуществляется этот единый переводческий процесс. С позиций информативной модели каждый текст в числе прочих выполняет референциальную (информативную) функцию. Информативные единицы текста направлены на передачу денотативного содержания, а их функцией является описание в широком смысле слова. Наиболее информативными единицами признаются слова, словосочетания, предложения и фрагменты; их потеря в тексте художественного перевода ведет к утрате авторского замысла. Таким образом, аппарат информативной модели дает основание утверждать, что сохранение прагматического значения напрямую зависит от передачи денотативного значения.

Следует также упомянуть о так называемой теории языковых соответствий, которая не претендует на моделирование процесса перевода. В ее задачу входит установление закономерных соответствий между единицами оригинала и перевода на уровне языка и речи. Языковые соответствия могут определяться как известные данности и, например, на словном уровне фиксироваться в двуязычных словарях. Речевые соответствия устанавливаются при сравнении конкретных текстов. Впервые идею закономерных соответствий выдвинул Я.И. Рецкер, определивший на основе сопоставления текстов оригинала и перевода различные типы соответствий (эквивалентные, вариантные, контекстуальные) и виды переводческих трансформаций [7].

Как указывают крупнейшие лингвисты (В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, В.С. Виноградов и др.), процесс перевода нельзя свести к какой-либо одной модели. Наряду с грамматическими трансформациями, имеющими место при семантическом анализе исходного текста и построении конечного высказывания, в переводе находят применение и методы лексико-синтаксического перефразирования, и семантические преобразования, и, в ряде случаев, одноэтапная процедура нахождения прямых соответствий. При этом выбор оптимального способа анализа текста на ИЯ и построения текста на ПЯ зависит от условий межъязыкового коммуникативного акта.

Рецензенты:

Жубанов А.К., д.ф.н., профессор, Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова, г. Алматы;

Нургожина Ш.И., д.ф.н., профессор, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы.

Читайте также: