Методы исторического знания кратко

Обновлено: 28.06.2024

Историческая наука (история) может рассматриваться 1) как форма общественного сознания, 2) как социальный институт.

С точки зрения формы общественного сознания историческая наука представляет собой, во-первых, один из способов познания мира, которому свойственны специфические методы, во-вторых, область научного знания о процессах и закономерностях развития.

Среди других форм общественного сознания выделяется и историческое сознание, т.е. совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии[1].

При рассмотрении исторической науки как социального института на первый план выходят другие ее составные: институты исторической науки (исторические общественные организации, Академия Наук), группы ученых (востоковеды, медиевисты, ученые ленинградской школы), система исторического образования (средняя школа – исторический факультет университета – аспирантура) и т.п.

Историческое познание – форма отражения исторической действительности. Существуют различные уровни познания – мышление, эмпирическое, теоретическое.

Методы реконструктивного познания разнообразны и включают в себя как методы конкретно-проблемного (специально-исторического) исследования, так и методы обще-научного исторического исследования.

Основной задачей исторического познания является получение знания, которое зафиксировано в источнике, а также на получение нового знания, которое в нем непосредственно не зафиксировано.

– условно-документоведческий и грамматически-дипломатический методы, т.е. методы членения текста на составные элементы, применяются для изучения делопроизводства и делопроизводственных документов.

– историко-политический анализ позволяет сопоставить сведения различных источников, воссоздать обстоятельства политической борьбы, породившие документы, конкретизировать состав участников, принявших тот или иной акт.

– Историко-генетический (ретроспективный) метод позволяет показать причинно-следственные связи и закономерности развития исторического события (явления, структуры). Он заключается в последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причин каких-либо фактов, событий, явлений. Историко-генетический метод применяется и для выявления соотношения субъективного, личностного фактора в историческом развитии и объективных факторов (логики политической борьбы, экономического развития и т.п.).

– проблемно-хронологический метод предполагает расчленение широких тем на ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности. Этот метод используется как при изучении материала (на первой стадии анализа, совместно с методами систематизации и классифицирования), так и при его компоновке и изложении внутри текста работы по истории.

– историко-сравнительный метод (в сочетании с методом отождествления, аналогии как логической основы этого метода) позволяет выявить как общие, так и особенные черты в развитии разных событий, явлений, структур.

– историко-типологический метод позволяет упорядочить предметы изучения по качественно различным типам (классам) на основе присущих им существенных признаков. Типологизация по форме является разновидностью классификации, но позволяет выявить существенные признаки предмета. Основой метода является понимание взаимосвязи единичного, особенного, общего и всеобщего в историческом процессе.

– метод периодизации позволяет выделить ряд этапов в развитии различных общественных, социальных явлений. Критерии периодизации в каждом случае могут выдвигаться различные.

– структурно-диахронный метод направлен на изучение разновременных исторических процессов. Применение этого метода позволяет выявить продолжительность, частоту различных событий, а также динамику развития различных элементов сложной системы.

К методам теоретического познания может быть отнесен метод моделирования (хотя он не является собственно историческим).

Историческое знание – проверенный практикой и обоснованный логикой результат процесса исторического познания действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий.

1) реконструктивное знание – фиксация исторических фактов в хронологической последовательности, – формируемое в процессе реконструктивной деятельности историка. В ходе этой деятельности (как правило, с применением специальных исторических методов – текстологических, дипломатических, источниковедческих, историографических и т.п.) историк устанавливает исторические факты. Реконструктивное знание, реконструктивная картина прошлого создается в виде нарратива (рассказа, повествования) или же в виде таблиц, схем.

2) эмпирическое историческое знание – знание о регулярностях и взаимосвязях между различными фактами, явлениями, процессами – является результатом обработки реконструктивного. Его целью является выяснение повторяемости в процессе исторического развития. В ходе такого исследования историк устанавливает факты более высокого уровня – эмпирические (открытые регулярности – сходные признаки процессов, типологию явлений и т.п.).

3) теоретическое историческое знание – знание о типологии и повторяемости, регулярности фактов, явлений, процессов, структур – объясняет эмпирические факты в ходе теоретического познания. Задачей теоретического знания является формулирование теории, т.е. выявление законов исторического развития (но не функционирования. Так, например, политология изучает законы функционирования государственных институтов, а история – законы их развития. Экономика изучает законы функционирования экономических систем, а история – законы их развития. И т.п.). Функцией исторической теории является объяснение регулярностей исторического процесса, моделирование его развития.

Поскольку историческое познание и знание являются формами социального сознания, то их функции (т.е. задачи, методы и результаты) социально обусловлены. К функциям исторического познания относят[4]:

Методология исторического исследования является объектом внимания как историков, так и философов[5]. Слово методология обозначает учение (понятие) о системе принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности.

Историческим источником называется любой документ, привлеченный для познания действительности. Документ, который содержит в себе информацию о прошлом, но не используется историком, не является для последнего источником (информации)[7].

Классификация – распределение предметов какого-либо рода на взаимосвязанные классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других родов, при этом каждый класс занимает в получившийся системе определенное постоянное место и делится на подклассы. Правильно составленная классификация отражает закономерности развития классифицируемых объектов, глубоко вскрывает связи между ними и служит основой для обобщающих выводов и прогнозов[8].

– изобразительные (изобразительно-художественные, изобразительно-графические, изобразительно-натуральные),

Эта классификация позволяет определить общие методы решения проблем, возникающих при анализе и использовании каждой группы источников.

2) видовая классификация, в основе которой лежит определенная функция воздействия источника на те или иные сферы общественных отношений. Видовая классификация дает возможность выявить и проследить эволюцию источников.

Б) договорно-законодательнеого вида – жалованные грамоты с XII в, кормленые грамоты с XIV в., акты земских соборов с 1566 г. и т.п.

А) договорного вида – акты на землю с XII в. акты на движимое имущество с XIII в., денежные акты с XVI в., акты трудового найма с XVII в. и проч.

3) делопроизводственные документы – распорядительного вида, докладного вида, протокольного вида, отчетного вида,

[1] Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. №4. С.3. Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С.186-224.

[5] Среди обширной литературы по этому вопросу нужно выделить следующие монографии: Философские проблемы исторической науки. Сб. ст. М., 1969; Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. Сб. ст. М., 1969; Философия и методология истории. Сб. ст. М., 1977; Лоонэ Ээро. Современная философия истории. Таллин 1980; Ракитов А.И. Системно-гносеологический подход. М., 1982; Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии. М., 1983; Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987; Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М., 1987; Шмаков В.С. Структура исторического знания и картина мира. Новосибирск. 1990; Шмидт С.О. Путь историка. Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997; Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997; Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория, история, метод. Источники российской истории. М., 1998.

[9] Единой, общепринятой классификации источников до сих пор не существует, а те, которые применяются, не отвечают принципам классификации.

- Размещено: 01.01.2000

- Автор: Зеленов М.В.

- Размер: 14.88 Kb

- © Зеленов М.В.

Сайт "Открытый текст" функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

✉ Письмо в редакцию

🔎 Карта сайта

1. История (от греч. Historia – рассказ о прошедшем, об узнанном), рассматривается в 2-х значениях:

1) как процесс развития природы и человечества;

2) как системы наук, изучающих прошлое природы и общества.

Важнейшая задача истории – обобщение и обработка накопленного человеческого опыта. Historia est magistra vitae, - говорили древние. И действительно, люди всегда пытаются найти ответы на многие вопросы. На исторических примерах они воспитываются в уважении к вечным человеческим ценностям: миру, добру, красоте, справедливости, свободе.

История рассматривается как единый процесс эволюции природы и общества.

Представления о мире в древности и сейчас существенно различаются: изменился мир, изменился и человек. История – это развивающийся массив социального опыта, передающийся от поколения к поколению, который каждый раз осмысливается заново.

Интерес к прошлому существует с тех пор, как появился род человеческий. Сам человек – существо историческое. Он изменяется, развивается с течением времени, является продуктом этого развития.

В римской историографии (историография – отрасль исторической науки, изучающая ее историю) это слово стало обозначать рассказ о событиях прошлого. Вскоре «историей стали называть вообще всякий рассказ о каком-либо случае, происшествии, действительном или вымышленном

1) для обозначения рассказа о прошлом;

2) когда речь идет о единой науке, изучающей прошлое.

Исторические движение включает взаимосвязанные научные категории: историческое время и историческое пространство. Историческое время движется только вперед. Вне понятия исторического времени история не существует. События, следующие одно за другим, образуют временной ряд. Существуют внутренние связи между событиями во времени и пространстве.

Понятие исторического времени неоднократно менялось. Это нашло отражение в периодизации исторического процесса.

Почти до конца 18 века историки различали эпохи дикости, варварства и цивилизации. Позже оформились два подхода к периодизации истории: формационный (историки- материалисты 19 века) и цивилизационный (историко-либеральная периодизация нач.21 века).

Под историческим пространством понимают совокупность природно-географических, экономических, политических, общественно-культурных процессов, протекающих на определенной территории.

Исторический факт – это реальные события прошлого, то, что считается общепризнанной истиной (египетские пирамиды, войны Македонского, Крещение Руси и др.), конкретные исторические данные мы получает из исторических источников.

Под историческими источниками понимаются все остатки прошлого, в которых отложились исторические свидетельства, отражающие реальную деятельность человека. Все источники можно разделить на группы: письменные, вещественные, этнографические, фольклорные, лингвистические, кинодокументы (фонические), памятники архитектуры, предметы быта прошлого, письменные документы, картины, гравюры, схемы, чертежи, звуковые записи и многое другое.

Методы познания истории.

Исторический метод – это путь, способ действия, с помощью которого исследователь приобретает новое историческое знание. Основные исторические методы:

Применимы в истории и общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, описание, измерение, объяснение и др.

Суть историко-генетического метода сводится к последовательному раскрытию свойств и функций изучаемого объекта в процессе его изменения. Познание идет от единичного к особенному и далее к общему и всеобщему.

Историко-сравнительный метод заключается в сравнении событий, происходивших в разное время, но во многом сходных. Сравнивая их, ученые могут объяснить содержание рассматриваемых фактов и явлений. Метод позволяет вскрыть сущность изучаемых событий по их сходству и различию, проводить сравнение их во времени и пространстве.

Историко-типологический метод(типологизация). Изучая историю, Второй мировой войны, можно поставить вопрос о соотношении сил гитлеровской и антигитлеровской коалиции. Противоборствующие стороны могут быть условно разделены на две группы. Стороны каждой из групп будут отличаться только по отношению к союзникам и врагам Германии (по другим признакам они могут различаться – в антигитлеровской коалиции будут социалистические страны и капиталистические.

Историко-системный метод помогает изучать единство событий, явлений в общественно-историческом развитии. Например, история России рассматривается не как самостоятельный процесс, а как результат взаимодействия с другими государствами, элемент развития истории всей цивилизации.

Общими методами для всех гуманитарных наук являются исторический и логический.

Исторический метод – это рассмотрение процесса в комплексном развитии: как он возник, каким был вначале, какой путь прошел.

При логическом методе изучаемые явления рассматриваются с точки зрения доказательства и опровержения.

В исторической науке, кроме того¸ применяются следующие методы:

Хронологический метод –изложение явлений в строго последовательном, временном порядке.

Хронологическо-проблемный – изучение истории по периодам, темам или эпохам, в внутри - по проблемам.

Проблемно-хронологический – изучается одна сторона деятельности человека или общества в ее последовательном развитии.

Синхронистический – устанавливает взаимосвязи между процессами и явлениями, протекающими в одно и то же время в разных регионах.

Существуют также сравнительно-исторический, ретроспективный, системно-структурный, статистический методы, математического анализа и социологических исследований.

Функции исторической науки:

- познавательная – познать сущность исторического процесса, его закономерности, чтобы не допускать ошибок прошлого;

- оценочная – усвоить общечеловеческие ценности, понять ошибочность одномерного подхода к анализу исторических явлений;

- практическая – применение наиболее эффективных способов решения общественных проблем, известных в истории различных стран.

Короли, президенты, премьеры и другие правители относились к истории адекватно уровню своего интеллекта. Многие из них использовали ее знания не только для возвеличивания своей персоны, династии, партии, но и для объективного изучения проблем развития государства, общества, отношений между странами с целью принятия грамотных политических решений.

Сущность, формы, функции исторического знания

История – это наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в пространственно-временных измерениях. Ее содержанием служит исторический процесс, раскрывающийся в явлениях человеческой жизни и деятельности, сведения о которых сохранились в различных источниках и памятниках. Эти явления чрезвычайно разнообразны и касаются экономики, социальной сферы, внешней и внутренней политики, международных отношений, влияния на судьбы государств выдающихся личностей.

История России – научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения и развития нашего Отечества, его многонационального народа, основных государственных, политических, экономических и духовных институтов.

Отрасли истории: экономическая, политическая, социальная, гражданская, военная, история государства, права, религии.

Исторические науки: этнография – ее предметом является быт и культура народов; археология – исследует прошлое по вещественным источникам древности: орудиям труда, домашней утвари, украшениям, а также целым комплексам: поселениям, могильникам, кладам.

Вспомогательные исторические дисциплины: история мира (всеобщая история); история континентов (например, Азии, Африки); история отдельных стран и народов (например, Индии, Франции).

Основные задачи изучения этой науки – повышение уровня исторического сознания, воспитание гражданина, патриота своей Родины, чувства ответственности за ее свершения. Такое сознание формируется на основе знания истории, обобщения ее опыта и уроков, научного прогнозирования.

История выполняет несколько общественно значимых функций.

Прежде всего – познавательную, интеллектуально-развивающую. Она состоит в изучении прошлого и настоящего России, ее народов, в правдивом отражении всех событий и процессов, составляющих ее историю. Во-вторых, – практически-политическую. Ее сущность заключается в том, что история, исследуя закономерности общественной жизни на основе осмысления фактов, явлений, помогает вырабатывать грамотную политическую линию, избегать субъективизма в принятии решений. В-третьих, – мировоззренческую. История создает точные и эмоциональные документальные повести о событиях прошлого, великих мыслителях, выдающихся личностях, которым общество обязано своим развитием. Мировоззрение является научным, если опирается на объективную реальность, т. е. на исторические факты. Чтобы выводы из истории были истинными, необходимо исследовать все факты, относящиеся к какому-либо явлению, процессу, без исключения, в их совокупности. Только тогда можно получить адекватную действительности картину и, следовательно, обеспечить научность познания.

Немаловажна и воспитательная функция. Знание истории России, других стран формирует гражданские качества, позволяет уяснить моральные ценности человечества, позволяет понять такие нравственные категории, как честь, долг, совесть, счастье, добро, видеть недостатки людей и общества, их влияние на судьбу личности.

Таковы функции, которые выполняет история.

Методы и источники изучения истории. Понятия и классификация исторического источника

Объективное изучение истории обеспечивается научной методологией. Методология – это система принципов и методов исследования, основывающаяся на диалектико-материалистической теории.

Получить достоверную информацию, новое знание позволяют методы изучения истории.

Историко-генетический метод заключается в последовательном раскрытии свойств и функций объекта в ходе его изменения. Познание здесь идет от единичного к особенному и далее к общему. Этот метод способствует всестороннему и глубокому анализу развития того или иного явления, события.

Историко-сравнительный метод предполагает, что общественно-историческое развитие – это повторяющийся, внутренне обусловленный закономерный процесс. События, происходящие в разное время и в различных масштабах, во многом сходны, но и отличны. Путем сравнения появляется возможность объяснить их содержание. Данный метод позволяет вскрыть сущность явлений по их сходству и различию, проводить сравнение во времени и пространстве.

Историко-типологический метод служит для упорядочения фактов, объектов в виде качественно определенных типов (классов) на основе присущих им общих признаков и различий.

При историко-системном методе исследуется единство событий, явлений в общественно-историческом развитии. Например, рассмотрение истории России не как самостоятельного процесса, а как результата взаимодействия с другими странами в виде одного из элементов всей цивилизации.

Эти и другие методы изучения истории используются во взаимосвязи.

Правдивость, истинность исторического познания зависит от научных принципов.

Принцип историзма требует изучения событий (явлений) в соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи и развитии. Например, как данное явление возникло, какие этапы прошло, чем в конечном счете стало.

Принцип объективности предполагает опору на факты в их реальном содержании. Важно раскрывать каждое событие в его многогранности и противоречивости, в совокупности положительных и отрицательных сторон. Большое значение здесь имеет личность ученого: его воззрения, профессионализм, честность.

Принцип социального подхода заключается в рассмотрении историко-экономических процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения и форм их проявления в обществе. Этот принцип обязывает соотносить интересы узкогрупповые с общечеловеческими, учитывая субъективный момент в деятельности правительств, партий, личностей.

Принцип альтернативности определяет степень вероятности осуществления того или иного события, явления на основе анализа объективных реальностей и возможностей. Признание исторической альтернативности позволяет по-новому оценить путь каждой страны, увидеть неиспользованные возможности, извлечь уроки на будущее.

Только при соблюдении и сочетании всех этих принципов и методов может быть обеспечена строгая научность в изучении истории.

Объективно-истинные исторические знания можно получить на базе достоверных источников, которые подразделяются на четыре категории (типа): вещественные; изобразительные; письменные; фонические.

Ими могут быть памятники архитектуры, предметы быта, документы, картины, гравюры, рисунки, звукозаписи.

Очень важной проблемой в истории является периодизация развития общества. Разработано множество ее вариантов.

Так, поэт Гесиод (VIII–VII вв. до н.э., Древняя Греция) делил историю народов на пять периодов: божественный; медный; золотой; серебряный; железный. Он утверждал, что от века к веку люди живут все хуже.

Великий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э., Древняя Греция) выдвинул теорию круга, согласно которой движение истории идет по одной и той же колее: зарождение – расцвет – гибель.

Идеологи Просвещения в истории человечества отметили три периода: естественное состояние; дикое состояние; цивилизованное состояние. Непосредственно Вольтер выделял дикость, варварство и цивилизацию.

Карл Маркс положил в основу периодизации способ производства, или формационную концепцию, по которой человечество в процессе развития обязательно переживает первобытный строй, рабовладельческое общество, феодализм, капитализм и перейдет в коммунистическую стадию.

Западные ученые ХX в. выдвинули идею круговорота локальных цивилизаций, развивающихся независимо друг от друга, но проходящих одни и те же стадии: зарождение; расцвет; разложение; гибель.

Кроме того, различают три основных типа цивилизации. Народы без идеи развития, т. е. вне исторического времени. Он соответствует первобытному состоянию общества, характеризуется равновесием человека и природы, строгим соблюдением традиций, запретом на их нарушение (табу).

Восточному типу (циклическому) присущи переплетение прошлого и настоящего; сохранение религиозных приоритетов; отсутствие заметных классовых различий и развитой частной собственности; наличие сильного авторитарного государства с замкнутыми кастовыми общинами. Прогресс идет циклами, замедленно.

В основе европейского типа лежит идея непрерывного движения. Он становится общим для стран Европы с распространением христианства. Для этого типа характерны: рационализм, престиж труда, частная собственность, рыночные отношения, классовая структура, наличие партий и гражданского общества.

Известный ученый Л. Н. Гумилев в истории России выделил две цивилизации: Древнюю Русь, киевско-славянский суперэтнос в бассейне Днепра. Фаза затухания его пассионарной энергии пришлась на XII–XIII вв., когда он распался под ударами кочевых племен.

И Московско-Петербургскую Россию, великорусский этнос, возникший в XIV в. из обломков славянского суперэтноса, финно-угорских племен и части монголов, покинувших Золотую Орду.

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. История России – неотъемлемая часть всемирной истории

В отличие от В. Н. Татищева Н. М. Карамзин утверждал, что удельная Русь соответствовала своему времени и была свойственна всем странам Западной Европы.

В XIX в. в России формируется новое направление в истории – либеральное. Его представители: академик Петербургской АН с 1872 г., ректор Московского университета (1871–1877) Сергей Михайлович Соловьев (1820–1879) и общественный деятель, глава московских западников, с 1839 г. профессор Московского университета Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855).

С. М. Соловьев показал объективную необходимость реформ Петра I. Он утверждал, что переход древней России к капитализму состоялся на рубеже XVII–XVIII вв. Под влиянием его воззрения в последующие годы работали В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.

В середине XIX в. одним из направлений в русской историографии была государственная школа. Ее сторонники подчеркивали, что государство и его деятельность – основа общественного прогресса в России. Борис Николаевич Чичерин (1828–1904) отмечал такие главные положения своей теории, как утверждение государства как движущей силы истории России и обоснование его господствующей роли в силу природных условий. Б. Н. Чичерин писал, что в Западной Европе господствует право, а в России – сила власти. Там развитие общества и государства шло снизу, а у нас насаждалось волей князей, царей, императоров. По его логике история России зависела лишь от внешних сил: влияния варягов, кочевников, европейских держав.

После Октября 1917 г. в России в исторической науке стала утверждаться марксистская концепция. Активное участие в этом приняли политики и историки тех лет Н. М. Лукин, Е. М. Ярославский, В. И. Невский, А. С. Бубнов и др.

Античный мыслитель Полибий пытался написать всемирную историю. Его исследования охватывают историю Греции, Македонии, Малой Азии, Рима и других стран. Из 40 написанных им книг полностью сохранились первые 5, остальные во фрагментах.

Человечество постепенно продвигалось к более современному познанию своего прошлого. Если католические мыслители Западной Европы, руководствуясь учением Августина Блаженного (IV–V вв.), рассматривали будущее как неизменный конец его земной истории, то, например, Иохим Флорский в XII в. выступил с концепцией развития от рабства к свободе, любви и миру.

В XVI в. в Германии вождь и идеолог Реформации Томас Мюнцер выдвинул теорию ниспровержения феодального строя, передачи власти народу, создания общества без эксплуатации и частной собственности.

Итальянские гуманисты Леонардо Бруни (XIV–XV вв.), Никколо Макиавелли (XV–XVI вв.) искали объяснение истории в ней самой, в ее внутренних процессах.

Среди исторических школ Запада выделяются следующие. Школа профессора Лондонского университета Роберта У. Сетон-Ватсона, уделявшего в первой половине XX в. большое внимание истории взаимоотношений стран Западной Европы со славянскими государствами. Школа историков–компаративистов (от лат. comparativus – сравнительный), которую представляют Д. Брайс, О.Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс, придающие важное значение использованию сравнительно-исторического метода.

Сегодняшняя Россия – страна с богатыми традициями, которая тесно связана с Востоком и Западом. Мы должны познать эту историю, взаимовлияние государств друг на друга с тем, чтобы еще больше дорожить, гордиться нашим прошлым во имя настоящего и будущего.

Отечественная история, бесспорно, играет огромную роль в становлении человека – гражданина, патриота, защитника Родины, в воспитании личности с высокими моральными качествами, для которой честь, достоинство, совесть, долг, доброжелательность, сопереживание не просто знаки, слова, а прежде всего понятия нравственного характера.

Гуманистические качества не даются человеку вместе с его появлением на свет, они формируются в социальной общности: в семье, школе, институте, в практической деятельности (учебе, службе, работе) и большое значение здесь имеют группы и коллективы. Очень важно, чтобы вы учились, общались в дружном студенческом коллективе, чтобы радовались жизни и ничем не огорчали своих родителей, близких, преподавателей, наставников. Искренне желаем вам отличных и хороших знаний, счастья, здоровья, благополучия.

Для курсовых и дипломных работ, посвящённых истории, нужна своя методологическая база. Чтобы правильно её составить, необходимо знать, какие методы используются в исторических исследованиях.

Вот об этом и поговорим в статье. В ней мы разберёмся в методах исторического исследования и их характеристиках. А также расскажем, как их использовать в своей курсовой или дипломной работе.

А чтобы всегда быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на наш информационный канал в Telegram. И не забывайте следить за специальными акциями и скидками.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Методы исследования истории

Каждая научная дисциплина использует определённый набор способов и методик, позволяющих изучать различные вопросы. Не исключение и историческая наука. Студенты вузов, аспиранты и кандидаты заявляют тему работы, определяются с предметом и объектом исследования, ставят цели и задачи и, в соответствии с ними, подбирают комплекс методов.

Научный метод — это определённая технология или методика, в рамках которой организуется и проводится научное исследование. Каждый метод обладает особыми приёмами и правилами, которых необходимо придерживаться в процессе изучения основного материала и работы над ним.

Как правило, исследователи могут выбирать методы, относящиеся к трём категориям:

- Универсальные, или общие — это методы, которые могут применяться в любой науке. К ним относятся анализ, синтез, обобщение, сравнение, метод гипотез и аналогий, дедукция и индукция, а также другие.

- Общенаучные — это методы, позволяющие изучать отдельные стороны процессов или фактов в научной дисциплине. Например, эксперимент, наблюдение, различные виды измерений, моделирование.

- Специальные — это методы, адаптированные под нужды и потребности конкретной науки. Так, к методам исторического исследования относятся хронологический, историко-сравнительный и так далее.

Для исторического исследования нужно уметь работать с научной литературой

Мы уже подробно рассказывали, какие универсальные и общенаучные методы бывают в курсовых и дипломных работах. А теперь давайте разберёмся, какие способы познания относятся к узкоспециализированным методам исторического исследования и позволяют изучать сложные исторически важные темы.

Полностью универсальных методов познания не бывает. Все методики тщательно разрабатывались, чтобы решать конкретные проблемы. И для каждой научной дисциплины они будут видоизменяться, чтобы их использование было максимально эффективным.

Методы исторических исследований: таблица

Специальные исторические методы исследования и их примеры мы подробно распишем чуть ниже. А в таблице приведём краткий обзор самых распространённых:

| Классические методы | Прикладные методы | Альтернативные методы |

| Диахронный метод | Антропологический метод | Лингвистический анализ |

| Идеографический (нарративный) метод | Метод контент-анализа | Метод исторической информатики |

| Историко-генетический метод | Палеонтологический метод | Метод реконструкции |

| Историко-системный метод | Семиотический метод | |

| Историко-сравнительный метод | ||

| Метод актуализации | ||

| Метод синхронизации | ||

| Ретроспективный метод | ||

| Статистический метод | ||

| Типологический метод | ||

| Хронологический метод |

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

Классические методы исторического исследования

Классическими методами исследования пользуются историки по всему миру. Они помогают глубоко изучать выбранную тему и приходить к логическим и обоснованным выводам.

Диахронный метод

Данный метод исторического исследования использует чёткую периодизацию, изучая различные изменения и явления в отдельно взятом регионе.

Пример: изучение исторического развития крымских татар в разные временные эпохи.

Идеографический (нарративный) метод

Этот метод относится к изучению исторических событий и личностей. Он помогает описывать произошедшее, исследовать биографии и психологические аспекты отдельных людей сквозь призму той эпохи, в которую они жили.

Пример: работы, посвящённые изучению Наполеона, как исторической личности.

Историко-генетический метод

Основу историко-генетического метода составляет принцип историзма. Это значит, что любое явление, событие или эпоха рассматриваются с точки зрения его развития: от рождения до взросления и умирания.

Пример: научное исследование Ф. Арьеса, посвящённое тому, как менялось отношение к смерти в каждую историческую эпоху.

Историко-системный метод

В историко-системном подходе все исторические события рассматриваются как единое целое со своей иерархией. В основе метода лежит понятие изоморфизма.

Изоморфизм — это понятие означает, что если элементы разных систем похожи между собой, то и системы, в которые они включены, будут иметь много общего.

Пример: изучение феодального общества как системы.

Историко-сравнительный метод

В основе историко-сравнительного метода лежит принцип аналогии. Он помогает находить различия или сходства у определённых объектов, даже если очевидных фактов на первый взгляд и нет.

Пример: работы, в которых сравнивают две эпохи или события и устанавливают исторические закономерности.

Метод актуализации

Метод актуализации позволяет учитывать прошлый исторический опыт и прогнозировать развитие возможных событий на его основе.

Пример: оценка революционных движений и их возможной успешности в современном мире.

Метод синхронизации

Метод синхронизации помогает изучать различные события, которые происходят в одно и то же время, но в разных географических местах.

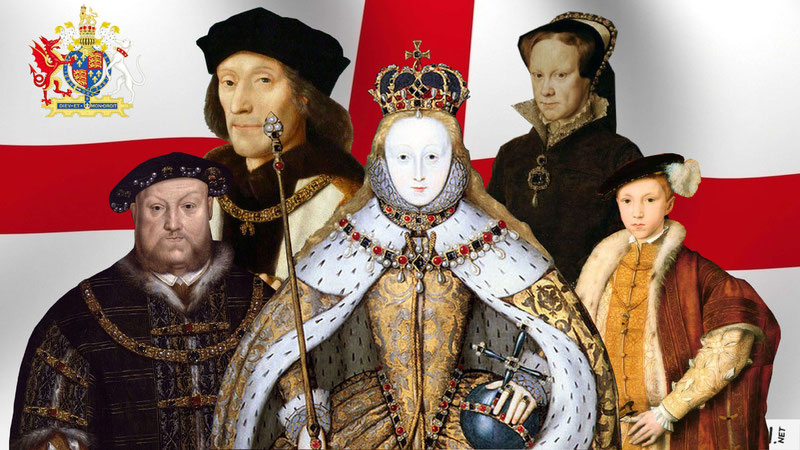

Пример: изучение различных исторических явлений в эпоху Реформации.

Эпоха Реформации в Англии сильно отличалась от событий в Китае

Ретроспективный метод

В рамках этого метода, знание об эпохе воссоздают по отдельным деталям и более поздним источникам, которые можно найти в наше время.

Пример: изучение средневекового аграрного строя Франции по материалам, описывающим французские деревни XVIII века.

Статистический метод

Этот метод исторического исследования опирается на количественные данные измерений и вычислений, связанные с изучением проблем социально-экономической области.

Пример: исследование, посвящённое количеству развитых городов в Средние века.

Типологический метод

Типологический подход в истории — это метод, при котором информационные материалы или исторические явления, имеющие одинаковые характеристики, разбиваются на классы или типы.

Пример: типологии власти, государств и так далее.

Хронологический метод

Одним из самых популярных методов исторического исследования является хронологический. Он позволяет рассматривать явления и события сквозь призму временных изменений, поэтапно.

Пример: периодизация времени от Первобытно-общинного строя к Новейшему времени, другие виды хронологий.

Прикладные методы исторического исследования

Прикладные методы чаще всего относятся к междисциплинарным, так как задействуют инструменты разных наук. В исторических исследованиях чаще всего можно встретить следующие методики.

Антропологический метод

Антропологический метод в науке делает основной акцент на роль человека в историческом развитии общества. Чаще всего его используют в рамках цивилизационного подхода.

Пример: изучение истории и культуры древних скифов и их влияние на развитие европейских цивилизаций.

Антропологический подход появился благодаря Л. Февру и М. Блоку. Эти учёные открыли тот факт, что отдельная личность имеет большое значение для исторического процесса, как участник событий, так и свидетель.

Метод контент-анализа

Этот метод изучает документальные исторические данные. Причём документами могут считаться не только официальные законы или правила, выпущенные в изучаемую эпоху, но и объявления, газеты, надписи, найденные на подручных предметах и так далее.

Пример: контент-анализ берестяных грамот, как пример памятника исторической эпохи.

Палеонтологический метод

Палеонтологические методики помогают устанавливать точный возраст исторических источников и делать объективные выводы. В качестве инструментов используют два способа:

- сравнивают культурные слои;

- изучают составы различных пород.

Пример: сравнение культурных слоев при раскопках в Калужской области.

Альтернативные методы

Альтернативные исторические методы — это новые технологические способы изучения, которые с каждым днём завоёвывают всё большее внимание современных учёных. Рассмотрим самые перспективные методы.

Лингвистический анализ

Лингвистический анализ нельзя назвать полностью историческим методом. Это скорее дополнительное средство, без которого невозможно исследовать исторические литературные источники. Он помогает найти нестыковки в тексте, ошибочные трактовки, трудности перевода и приблизиться к истине.

Метод исторической информатики

Этот междисциплинарный метод позволяет использовать современные информационные технологии для изучения исторических вопросов. Его применяют для поиска информации, работы с литературными материалами и обработки больших данных.

Пример: обработка большого массива исторических данных по Революции 1917 года.

Информационные технологии проникают во все научные сферы

Метод реконструкции

Метод реконструкции считается одним из самых новых в исторической методологии. Он помогает не просто воссоздать изучаемую эпоху, но и погрузиться в культурный быт, изучить психологию исторических персонажей, прикоснуться к самой атмосфере.

Пример: реконструкция Бородинского сражения 1812 года.

Неудивительно, что исторические реконструкции стали популярны не только у учёных, но и тех, кто искренне интересуется историей. В России и за рубежом появились целые клубы, которые в мелочах воссоздают определённые события, сохраняя культурные и даже духовные признаки того времени.

Семиотический метод

Ещё один альтернативный метод исследования исторических эпох — семиотический. Эта наука изучает реальность как систему знаков, считая, что каждая культурная эпоха создавала свою символическую историю. И задача специалистов — разгадать эти символы. Этот метод позволяет убрать линейный подход и интерпретировать абстрактные исторические явления.

Как выбирать методы исследования истории как науки

Почему так важно ответственно выбирать методы в курсовой или дипломной работе? Потому что они составляют методологию исторического исследования, от которой зависит, в каком направлении будет идти поиск и к каким выводам студент придёт в конце.

Исторический метод исследования предполагает, что информация, которую с его помощью должен собрать и обработать автор, обязана соответствовать следующим принципам:

- обоснованность;

- согласованность с другими исследованиями;

- логичность;

- системность;

- реалистичность.

Поэтому при выборе методик, обращайте внимание на следующие моменты:

- обязательно берите методы, которые помогут вам грамотно собрать и описать эмпирический материал исследования;

- продумайте, какие общенаучные и универсальные методы помогут вам обработать информацию;

- выбирая специальные методы, обратите внимание на цели и задачи, которые стоят перед вами в работе;

- обратитесь к научному руководителю, чтобы утвердить методологическую базу и получить другие подсказки.

Теперь у вас есть целый список методов, которые можно использовать в историческом исследовании. Выбирайте нужные и пишите рефераты, курсовые или дипломные на высокие баллы. А что делать, если нет времени заниматься самостоятельной подготовкой работы? Доверить это нашему студенческому сервису!

Любая методология предполагает не столько набор жестких, строго регламентированных процедур и правил, сколько совокупность всевозможных идей и подходов, необходимых для постановки и решения конкретной научной проблемы. С помощью различных методов исторического исследования специалисты работают над задачами систематизации знания на основе общих теоретических принципов. Выбор инструментов всегда зависит от типов источников и рассматриваемого материала.

Общенаучные методы

Научный поиск базируется на традиционных принципах, подразумевающих работу с информацией, связанную с классификацией данных, установлением причинно-следственных связей и логических цепочек, выявлением различных признаков и характеристик объекта изучения, разложением све́дений на составляющие части, обобщением и описанием (анализ и синтез).

В отечественной методологии выделяют три уровня изучения объекта:

- Всеобщий. Можно использовать все познавательные процедуры, давать целостные характеристики и объяснять явления в их широком значении.

- Общий. Здесь акцент делается на осмыслении ключевых, отдельных сторон процесса или фактов.

- Частный. Внимание направляется на непосредственную связь с конкретным предметом, отражая его специфику.

В рамках любой науки можно по-разному классифицировать подходы к решению поставленных проблем, но в целом принято выделять две группы методов:

Таким образом, классификацию по характеру обобщения можно представить как простую структуру.

Общенаучные методы исторического исследования:

| Тип | Вид |

| Общие | Анализ и синтез информации. Индукция (от частного — к общему). Дедукция (от целого — к конкретике). Эксперимент. Наблюдение. Гипотеза и аналогия. Моделирование. Описательный и повествовательный (общеисторический). |

| Базовые | Сравнительный. Генетический. Системный. Типологический. Динамический и хронологический. Ретроспективный. |

| Прикладные | Статистический. Математический. Идеографический. Биографический. Реконструктивный. |

В процессе изучения исторической реальности все методы взаимосвязаны, они дополняют друг друга и образуют единый механизм научной работы — методику, позволяющую придать фактам и знаниям конкретно понятную форму, устранить всевозможные противоречия, а также всесторонне раскрыть отдельные аспекты предмета исследования. Главная цель — наиболее объективно показать закономерности, связи и логику событий прошлого.

Специальная методология

Перед историком всегда стоит трудная задача выявления сущности, структуры, направленности и достоверного описания процессов минувших лет. Эта работа всегда начинается с накопления информации об объекте и фиксации первичных све́дений — так называемый эмпирический этап, за ним следует анализ фактов и источников, на котором основаны все специальные подходы к изучению действительности прошлого.

Можно выделить и соотнести название и содержание исторических методов исследования, решающих основные задачи:

- Хронологический. Подразумевается рассмотрение явлений, движений и изменений событий поэтапно во времени.

- Историко-сравнительный. С помощью аналогий осуществляется выявление сходств и различий по определенным признакам.

- Синхронизация. Изучение процессов, происходивших одновременно в разных местах мира.

- Историко-генетический. Раскрытие и описание свойств и функций объектов рассматриваемого периода.

- Типологический. Систематизация материала по классам и типам на основе одинаковых характеристик и отношений.

- Ретроспективный. Воссоздание картины прошлого по отдельным элементам, сохранившимся до наших дней.

- Историко-системный. Анализ источников и событий как целостного механизма с собственной иерархией.

- Статистический. Количественные измерения и вычисления при работе с многочисленными артефактами и проблемами социально-экономической области знания.

- Диахронный. Использование четкой периодизации и наблюдение за изменениями, происходящими на разных этапах.

- Актуализация. Синтез похожих признаков объектов и прогнозирование возможного развития ситуаций. Применение исторического опыта в настоящем времени.

- Идеографический (нарративный). Биографический и психологический анализ конкретных людей. Описание их внешности, достижений, болезней, жизненного пути и мировоззрения. Отличительная черта — субъективность оценок сквозь призму собственного восприятия.

Все эти методы позволяют создавать уникальные концепции, придерживаясь главных условий: историзма, объективности и системности.

Прикладные способы

Обычно приемы, находящиеся на стыке наук, относят к прикладным. Среди таких подходов, реализуемых в рамках исторического исследования, можно отметить:

- Контент-анализ.

- Антропологический.

- Палеонтологический.

Контент-анализ представляет собой сбор всевозможных количественных данных об объекте исследования. В качестве примера можно привести собрания законов, соборных уложений или сводов правил. Особенность, которая дает историкам огромные возможности для интерпретаций, заключается в разрешении считать документом любую коммуникацию, то есть не только официальные источники, но и объявления, аудиозаписи разговоров или речей, газеты, этикетки, рисунки и так далее.

Для успешной реализации этого подхода требуется значительная работа с огромными массивами информации.

Антропологический метод часто используется в учебных трудах — реферате или курсовой, где кратко, опираясь на данные об эволюции человека, можно делать обобщения относительно развития среды. Такие методы исследования в истории, как правило, применяются в рамках цивилизационного подхода, когда нужно создать представления о повседневности, социуме и культуре. Родоначальниками считаются Л. Февр и М. Блок, открывшие значение участия отдельной личности в массовых проявлениях, а также важность психологии свидетелей исторического процесса.

Проблемами определения древности и датирования занимается палеонтология. Речь идет об изучении окаменелых останков и осадочных толщ, позволяющих делать выводы о возрасте и практическом применении артефактов, а также об условиях существования в конкретные физико-географические эпохи. Палеонтологические методы включают в себя:

- Стратиграфический анализ. Сопоставление возраста культурных слоев.

- Петрографический прием. Изучение состава каменных, рудных и магматических пород в соседних разрезах.

Геологические технологии историки используют с учетом свойств местности, где проводились археологические раскопки.

Благодаря установлению возраста источника, часто можно сделать объективные выводы о произошедших событиях.

Альтернативные подходы

Постижением прошлого с помощью воссоздания детальной обстановки, духовной атмосферы и материальной культуры занимается реконструкция. Этот метод можно отнести к числу новейших, поскольку обращаться к нему стали относительно недавно. Главное направление — когнитивное. Историк пытается на ментальном и психологическом уровне понять условия и проработать жизненные сценарии минувших эпох.

Другим альтернативным методом по праву можно считать семиотику, занимающуюся вопросами механизмов формирования исторической реальности и осмыслением процессов прошлого с точки зрения современности. Таким образом, устраняется линейность в оценке событий и больше места отводится абстрактным представлениям, рассуждениям и интерпретациям. Семиотика предполагает, что каждый век сам создает о себе рассказ не в фактических картинах, а в символическом выражении. Задача специалиста — разгадать и разъяснить эту систему знаков.

Лингвистический анализ очень часто полезен при работе с текстовыми источниками как дополнительный инструмент воссоздания образа исторической действительности. Методы текстологии применяются, чтобы выявить явные противоречия в документе, возникшие из-за неточного перевода или ошибочной языковой трактовки. Классическим примером источников, при изучении которых нельзя обойтись без лингвистического анализа, являются летописи, памятники житийной литературы, библия и международные договоры. Идеологом этого подхода в историографии был Х. Уайт.

А. Д. Бочаров представил новую классификацию методов исторического исследования, основанную на теории научного поиска. А также он предложил развивать перспективную дисциплину — историческую информатику.

Выбор метода

При необходимости определить метод для исследования той или иной проблемы стоит помнить, что история по своей сути является документированным рассказом о различных фактах прошедших лет, поэтому прежде всего нужно обращать внимание на нарративные способы работы с материалом, в которых уже заложена последовательная логика изложения событий.

Очевидно, что описательно-повествовательные методы недостаточны для создания объективной, полной и адекватной картины прошлого, поскольку используются для первичного анализа. Не удивительно, что историко-генетический метод был настоящим прорывом и интеллектуальным переворотом в деле восстановления и трактовки фактов прошлого. Стало возможным изучение процессов в динамике, а также использование связанных с ним специальных эвристических и логических методов.

Сравнительный анализ уже давно стал обязательным для каждого труда. Используются как индивидуализированные сравнения, так и вариативные. В первом случае автор должен обращаться к большому количеству источников и штудировать десятки историографических текстов.

А во втором — давать детальную характеристику конкретному происшествию с учетом различных стратегий.

Внимания заслуживают и современные методы моделирования исторической действительности, когда создается принципиальная теоретическая схема, способствующая развернутому объяснению и глубокому пониманию важнейших процессов, происходивших в обществе в определенное время. Для глобальных обобщений и качественного сравнения чаще всего применяются синхронистические способы работы с материалом, нацеленные на выявление взаимосвязей общемировых событий.

Таким образом, современная методология предоставляет историкам качественные, разнообразные способы исследования: от классических, утвердившихся в научной традиции, — до новейших, альтернативных подходов.

Читайте также: