Характеристика процесса обучения кратко

Обновлено: 28.06.2024

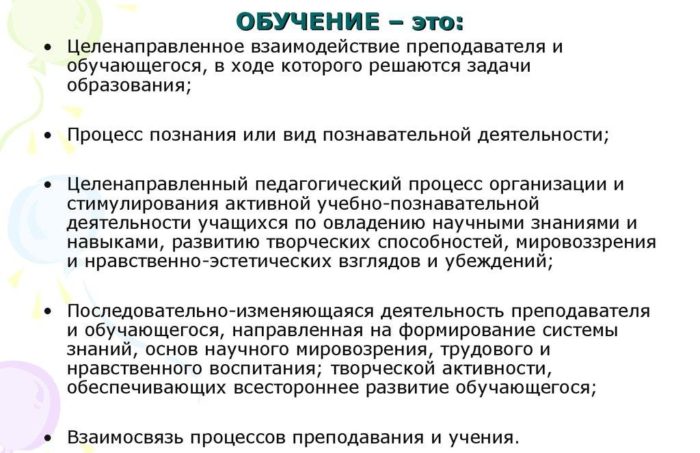

Обучение – конкретный вид педагогического процесса, в ходе которого под руководством специально подготовленного лица (педагога, преподавателя) реализуются общественно обусловленные задачи образования личности в тесной взаимосвязи с ее воспитанием и развитием.

Правильное понимание самого процесса обучения включает необходимые характеристики:

1) обучение есть специфическая человеческая форма передачи общественного опыта: посредством орудий и предметов труда, языка и речи, специально организованной учебной деятельности передается и усваивается опыт предшествующих поколений;

3) обучение – это не механическая прибавка к уже имевшимся психологическим процессам, а качественное изменение всего внутреннего мира, всей психики и личности ученика. При усвоении (как высшей стадии обученности) происходит как бы перенос знаний извне вовнутрь (интериоризация), отчего изучаемый материал становится как бы собственным достоянием личности, её принадлежащим и ею открытым. Специфическая особенность учебной деятельности – это деятельность по самоизменению. Её цель и результат – изменение самого субъекта, которое заключается в овладении определенными способами действия, а не изменении предметов, с которыми действует субъект (Д.Б. Эльконин).

Общие цели обучения:

1) формирование знаний (системы понятий) и способов деятельности (приемов познавательной деятельности, навыков и умений);

2) повышение общего уровня умственного развития, изменение самого типа мышления и формирование потребностей и способностей к самообучению, умение учиться.

В процессе обучения необходимо решить следующие задачи:

- стимулирование учебно-познавательной активности обучаемых;

- организация их познавательной деятельности по овладению научными знаниями и умениями;

- развитие мышления, памяти, творческих способностей;

- совершенствование учебных умений и навыков;

- выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры.

Таким образом, обучение – это целенаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого осуществляется образование, воспитание и развитие обучаемого, усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания.

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Обучение можно охарактеризовать как процесс активного взаимодействия между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формируются определенные знаний и умения на основе его собственной активности. А педагог создает для активности обучаемого необходимые условия, направляет ее, контролирует, предоставляет для нее нужные средства и информацию.

Развитие мышления, памяти, творческих способностей школьников. Стимулирование учебно-познавательной активности учеников. Выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры. Структура учебной деятельности, её психологические компоненты.

| Рубрика | Педагогика |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 04.12.2015 |

| Размер файла | 23,1 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Характеристика процесса обучения

Обучение - конкретный вид педагогического процесса, в ходе которого под руководством специально подготовленного лица (педагога, преподавателя) реализуются общественно обусловленные задачи образования личности в тесной взаимосвязи с ее воспитанием и развитием.

Правильное понимание самого процесса обучения включает необходимые характеристики:

1) обучение есть специфическая человеческая форма передачи общественного опыта: посредством орудий и предметов труда, языка и речи, специально организованной учебной деятельности передается и усваивается опыт предшествующих поколений;

3) обучение - это не механическая прибавка к уже имевшимся психологическим процессам, а качественное изменение всего внутреннего мира, всей психики и личности ученика. При усвоении (как высшей стадии обученности) происходит как бы перенос знаний извне вовнутрь (интериоризация), отчего изучаемый материал становится как бы собственным достоянием личности, её принадлежащим и ею открытым. Специфическая особенность учебной деятельности - это деятельность по самоизменению. Её цель и результат - изменение самого субъекта, которое заключается в овладении определенными способами действия, а не изменении предметов, с которыми действует субъект (Д.Б. Эльконин).

Общие цели обучения:

1) формирование знаний (системы понятий) и способов деятельности (приемов познавательной деятельности, навыков и умений);

2) повышение общего уровня умственного развития, изменение самого типа мышления и формирование потребностей и способностей к самообучению, умение учиться.

В процессе обучения необходимо решить следующие задачи:

- стимулирование учебно-познавательной активности обучаемых;

- организация их познавательной деятельности по овладению научными знаниями и умениями;

- развитие мышления, памяти, творческих способностей;

- совершенствование учебных умений и навыков;

- выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры.

Таким образом, обучение - это целенаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого осуществляется образование, воспитание и развитие обучаемого, усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания.

Обучение можно охарактеризовать как процесс активного взаимодействия между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формируются определенные знаний и умения на основе его собственной активности. А педагог создает для активности обучаемого необходимые условия, направляет ее, контролирует, предоставляет для нее нужные средства и информацию.

2. Учение как деятельность

Под деятельностью в психологии принято понимать активное взаимодействие человека со средой, в котором он достигает сознательно поставленной цели, возникшей в результате появления у него определенной потребности, мотива. Виды деятельности, обеспечивающие существование человека и формирование его как личности - общение, игра, учение, труд.

Учение имеет место там, где действия человека управляются сознательной целью усвоить определенные знания, умения, навыки, формы поведения и деятельности. Учение - специфически человеческая деятельность, причем оно возможно лишь на той ступени развития психики человека, когда он способен регулировать свои действия сознательной целью. Учение предъявляет требования к познавательным процессам (памяти, сообразительности, воображению, гибкости ума) и волевым качествам (управлению вниманием, регуляции чувств и т. д.).

В учебной деятельности объединяются не только познавательные функции деятельности (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), но и потребности, мотивы, эмоции, воля.

Любая деятельность - это совокупность некоторых физических действий, практических или речевых. Если учение - деятельность, то может ли она осуществляться без внешних и видимых форм? Исследования ученых показали, что кроме практической деятельности, человек способен ещё осуществлять особую гностическую(познавательную) деятельность. Цель её - познание окружающего мира.

Работы многих психологов (Выготского, Леонтьева, Гальперина, Пиаже и др.) показали, что внутренняя деятельность возникает из внешней в процессе интериоризации, благодаря которой предметное действие отражается в сознании и мышлении человека. Например, предметное действие разделения, разборки вещи на части при решении соответствующих задач замещается действием в уме (расчленением вещи на основе её образа или понятия о ней). Предметное действие превращается в процесс интериоризации, в действие мысленного анализа. Системы таких мысленных (умственных) действий, развертывающихся в идеальном плане, и есть внутренняя деятельность.

Внешняя гностическая деятельность обязательная для учения, когда в сознании человека ещё не сформированы образы, понятия о предмете и соответствующие им действия. Если же образы, понятии и действия, необходимые для усвоения новых знаний и умений у ребенка уже имеются, то для научения достаточно внутренней гностической деятельности.

Решая вопрос о характере учебной деятельности, надо прежде всего проанализировать, каких знаний и умений требует усвоение нового материала. Если ученик не владеет ещё определенными образами, понятиями и действиями, то учение надо начинать с предметной гностической деятельности. Ученик должен своими руками осуществить соответствующие действия. Затем, выделяя и закрепляя их с помощью слов, он постепенно должен переводить их выполнение в идеальный внутренний план. Если же ученик уже владеет арсеналом необходимых исходных понятий и действий, то учение он может начинать прямо с внутренней гностической деятельности. В этом случае ученику можно преподносить соответствующие слова, поскольку он уже знает, что они означают, и какие действия с ними необходимы. На этом основано традиционное обучение методом общения и показа. Ему соответствуют такие способы обучения, как слушание, чтение, наблюдение.

Учебная деятельность - ведущая деятельность в школьном возрасте. Под ведущей деятельностью понимается такая деятельность, в процессе которой происходит формирование основных психических процессов и свойств личности, появляются новообразования, соответствующие возрасту (произвольность, рефлексия, самоконтроль, внутренний план действий). Учебная деятельность осуществляется на протяжении всего обучения ребенка в школе. Особенно интенсивно формируется учебная деятельность в период младшего школьного возраста.

В ходе учебной деятельности происходят изменения:

- в уровне знаний, умений и навыков;

- в уровне сформированности отдельных сторон учебной деятельности;

- в умственных операциях, особенностях личности, т.е. в уровне общего и умственного развития.

Учебная деятельность - это, прежде всего, индивидуальная деятельность. Она сложна по своей структуре и требует специального формирования. Как и труд, учебная деятельность характеризуется целями и задачами, мотивами. Как и взрослый человек, выполняющий работу, ученик должен знать, что делать, зачем, как, видеть свои ошибки, контролировать и оценивать себя. Ребенок, поступающий в школу, ничего этого самостоятельно не делает, т.е. он не обладает навыками учебной деятельности. В процессе учебной деятельности школьник не только осваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия.

3. Структура учебной деятельности. Психологические компоненты

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из следующих элементов (по Б.А. Сосновскому):

1) учебные ситуации и задачи - как наличие мотива, проблемы, её принятия учащимися;

2) учебные действия, направленные на решение соответствующих задач;

3) контроль - как соотношение действия и его результата с заданными образцами;

4) оценка - как фиксация качества (но не количества) результата обучения, как мотивация последующей учебной деятельности, работы.

Каждому из компонентов структуры этой деятельности присущи свои особенности. В то же время, являясь по природе интеллектуальной деятельностью, учебная деятельность характеризуется тем же строением, что и любой другой интеллектуальный акт, а именно: наличием мотива, плана (замысла, программы), исполнением (реализацией) и контролем

Учебная задача выступает как определенное учебное задание, имеющее четкую цель, но для того чтобы осуществить эту цель, надо учесть условия, в которых действие должно осуществиться. По А.Н. Леонтьеву, задача - это цель, данная в определенных условиях. По мере выполнения учебных задач происходит изменение самого ученика. Учебная деятельность может быть представлена как система учебных задач, которые даются в определенных учебных ситуациях и предполагают определенные учебные действия.

Учебная задача выступает как сложная система информации о каком-то объекте, процессе, в котором четко определена лишь часть сведений, а остальная неизвестна, которую и требуется найти, используя имеющиеся знания и алгоритмы решения в сочетании с самостоятельными догадками и поисками оптимальных способов решения.

В общей структуре учебной деятельности значительное место отводится действиям контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). Это обусловливается тем, что всякое другое учебное действие становится произвольным, регулируемым только при наличии контролирования и оценивания в структуре деятельности.

Контроль предполагает три звена: 1) модель, образ потребного, желаемого результата действия; 2) процесс сличения этого образа и реального действия и 3) принятие решения о продолжении или коррекции действия. Эти три звена представляют структуру внутреннего контроля субъекта деятельности за ее реализацией.

П.П. Блонским были намечены четыре стадии проявления самоконтроля применительно к усвоению материала. Первая стадия характеризуется отсутствием всякого самоконтроля. Находящийся на этой стадии учащийся не усвоил материал и не может соответственно ничего контролировать. Вторая стадия - полный самоконтроль. На этой стадии учащийся проверяет полноту и правильность репродукции усвоенного материала. Третья стадия характеризуется как стадия выборочного самоконтроля, при котором учащийся контролирует, проверяет только главное по вопросам. На четвертой стадии видимый самоконтроль отсутствует, он осуществляется как бы на основе прошлого опыта, на основе каких-то незначительных деталей, примет.

В учебной деятельности присутствуют многие психологические компоненты:

- мотив (внешний или внутренний), соответствующее желание, интерес, положительное отношение к учению;

- осмысленность деятельности, внимание, сознательность, эмоциональность, проявление волевых качеств;

- направленность и активность деятельности, разнообразие видов и форм деятельности: восприятие и наблюдение как работа с чувственно представленным материалом; мышление как активная переработка материала, его понимание и усвоение (здесь же присутствуют и разнообразные элементы воображения); работа памяти как системного процесса, состоящего из запоминания, сохранения и воспроизведения материала, как процесса, неотрывного от мышления;

- практическое использование приобретенных знаний и умений в последующей деятельности, их уточнение и корректировка.

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для этой деятельности факторов:

1) самой образовательной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность;

2) организацией образовательного процесса;

3) субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т.д.);

4) субъектными особенностями педагога и прежде всего системой его отношений к ученику, к делу;

5) спецификой учебного предмета.

Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности - возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Основное средство воспитания устойчивого интереса к учению - использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся активной поисковой деятельности. учебный школьник познавательный мышление

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации.

Все составляющие элементы структуры учебной деятельности и все её компоненты требуют особой организации, специального формирования. Всё это задачи комплексные, требующие для своего решения соответствующих знаний и немалого опыта и постоянного каждодневного творчества.

Подобные документы

Характеристика процесса обучения. Учение как деятельность. Структура учебной деятельности. Психологические компоненты. Стимулирование учебно-познавательной активности обучаемых. Развитие мышления, памяти, творческих способностей.

лекция [15,4 K], добавлен 06.09.2007

Развитие творческих способностей школьников в процессе обучения компьютерному моделированию с использованием учебно-творческих задач. Цели и задачи обучения моделированию и формализации. Методические разработки для обучения графическому моделированию.

дипломная работа [3,5 M], добавлен 31.03.2011

Характеристика процесса обучения. Структура учебной деятельности, ее психологические компоненты. Психолого-педагогические аспекты мотивации обучения. Мотивация и природа математических знаний. Роль задач с практическим применением в развитии мотивации.

дипломная работа [196,4 K], добавлен 24.06.2009

Определение детской художественно-познавательной деятельности. Структура творческих способностей. Структура процесса творческой деятельности. Педагогическое руководство творческой деятельностью младшего школьника в процессе художественного труда.

дипломная работа [145,6 K], добавлен 20.07.2011

Проблема творчества и творческих способностей в современной педагогике и психологии. Компоненты творческих способностей. Проблема оптимальных сроков начала развития творческих способностей. Развитие творческого мышления и воображения.

ГОСТ

Составляющие обучения

Обучение - сложный и многогранный, специально организуемый процесс, представляющий собой процесс познания, который управляется педагогом. В этом процессе направляющая роль педагога помогает полноценному усвоению учебного материала и развивает умственные и творческие способности учащихся. Педагоги дают информации необходимое направление, формируют мировоззрение, социальные, идеологические и нравственные нормы. Именно поэтому обучение, как правило, носит и воспитательный характер.

Процесс обучения имеет два основных направления (Рис.1):

- взаимодействие между педагогом и учеником, результатом которого является формирование у обучаемого определенных знаний, умений и навыков, основанных на личной активности;

- организация и стимулирование активной учебно-познавательной деятельности учащихся для получения знаний, умений и навыков, развития творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических устоев.

Обучение требует совместной деятельности преподавателя и обучаемых, их взаимодействия. При отсутствии активной деятельности учащихся по усвоению знаний, процесс обучения практически не протекает, не функционирует дидактическое взаимодействие. Поэтому в процессе обучения должно быть реализовано единство обучающихся и личного влияния педагога. Ученик должен внутренне отражать, преломлять это влияние. У ученика должны возникать самостоятельные усилия по овладению знаниями, умениями, навыками и элементами коммуникабельности.

Взаимодействие педагогов и обучаемых может быть непосредственным и опосредованным. При непосредственном взаимодействии совместно реализуются задачи обучения. При опосредованном взаимодействии ученики выполняют задания и инструкции, данные учителем. Процесс учения может протекать и без преподавателя, например при дистанционном обучении. Процесс же преподавания обязательно предполагает наличие активного процесса учения.

Готовые работы на аналогичную тему

Целостность процесса обучения содержится в общих целях преподавания и учения, в невозможности существования преподавания без учения. В процессе обучения задействованы процессы познавательного характера и общения преподавателя с учениками. Общение в процессе обучения оказывает сильное влияние на мотивацию учения, на формирование отношения к учебному процессу, на создание морально-психологических условий для активного учения. Увлеченное отношение к своему предмету педагога, четкость и организованность в работе, тактичность в отношениях с учениками, оказание помощи в учебе, объективность в оценке успехов - это в значительной степени влияет на процесс усвоения. Правильное общение повышает и воспитательный эффект обучения. Если педагог ставит своей целью только управление учебной деятельностью, но не уделяет внимания стилю общения, то результат влияний оказывается недостаточным. Неэффективными усилия оказываются, если при благоприятном общении не организована учебная деятельность. При раскрытии сущности обучения важно видеть единство познания и общения.

Базисом обучения служат:

- знания, отражающие в сознании человека объективную действительность в виде фактов, понятий и законов;

- умения, дающие возможность сознательного и самостоятельного выполнения практических и теоретических действий, основываясь на усвоенных знаниях и жизненном опыте;

- навыки, которые не контролируются сознанием действия и бывают:

- сенсорные,

- двигательные,

- интеллектуальные,

- прочие навыки.

Результатом обучения становиться образование, то есть формирование образов и целостных представлений о предметах и явлениях.

Структура обучения

Содержание обучения имеет несколько структурных вариантов. По сути это различные элементы знаний, соединяющиеся по-разному между собой. Существует несколько основных структур образовательного процесса и множество их вариаций:

- линейная структура, образующаяся из отдельных частей учебного материала и представляющая собой непрерывную цепь звеньев, которые последовательно прорабатываются;

- концентрическая структура, которая предполагает цикличное возвращение к изучаемому материалу с поэтапным расширением его содержания;

- спиральная система, предполагает формулировку вопроса или проблемы и расширение, и углубление знаний данного вопроса;

- смешанная система, фактически является сложной комбинацией линейной, концентрической и спиральной структур.

На этапе выбора структуры содержания обучения важно определить:

- цель обучения,

- требования к уровню обучения,

- особенности изучаемого материала,

- индивидуальные особенности обучаемых.

Обучение имеет свои отличительные характеристики:

- овладение учебным материалом и решение учебных задач;

- усвоение общих способов действий и научных понятий;

- личностные изменения в человеке;

- изменение психологических свойств и поведения обучаемого.

Обучение состоит из множества компонентов, например:

- побудительный компонент, включающий познавательные потребности и основывающиеся на них мотивы обучения;

- программно-целевой компонент является целью учебной деятельности, ее конечным результатом.

- действенно-операционный компонент состоит из действий и операций, результатом которых становиться определенная программа.

- контрольно-регулирующий компонент.

Часто, в процессе рассуждений об обучении происходит подмена понятий: обучение, учение, научение. В связи с этим важно дать четкое определение основным понятиям в данной сфере.

Учение – специфический вид деятельность, реализация которого возможна, когда человек способен регулировать свои действия в соответствии с сознательной целью.

Научение представляет собой процесс и результат приобретения индивидуального опыта.

Обучение - является процессом целенаправленной передачи общественно-исторического опыта, формирования знаний, умений и навыков.

Методологической основой обучения служат теория познания и отражения, диалектика, а так же системный подход, как один из методов познания действительности. Внутренним двигателем процесса обучения является противоречие между требованиями, предъявляемыми к знаниям и умениям учащихся и их реальными возможностями. Это противоречие служит источником развития процесса обучения при соответствии требований и возможностей обучаемого. Именно поэтому для успешной реализации процесса обучения требуется глубоко изучать ученика, его познавательные возможности. Обучение - это совместная, органически единая деятельность педагогов и учеников.

Обучение, или образование - это большой мыслительный процесс, который направлен на получение, обработку и запоминание различной информации. Все люди способны к обучению. Обучаться можно всему - знаниям, умениям, навыкам. Естественно, этот процесс происходит у всех абсолютно по-разному. Как правило, обучение - это специально организованный процесс, который мы начинаем применять еще с детства.

- Основные составляющие процесса обучения

- Признаки

- Методы обучения

- Структура процесса

- Характеристики обучения

- Компоненты

Основные составляющие процесса обучения

- Знаний. Эта часть включает факты, опыт прошлых поколений, которые человек применяет уже в своей жизнедеятельности.

- Умений. Это то, что обучаемый может выполнить на практике с помощью теории от полученных знаний.

- Навыки. То, что обучаемый обретает как долгосрочный, совершенный навык путем постоянной практики.

![Рис. 1. Процесс обучения]()

Признаки

- Двусторонний характер. Главным в процессе обучения должно быть и учение, и преподавание какого-то материала, то есть участвуют минимум 2 индивида.

- Совместная деятельность учителя и ученика. Учитель должен поставить свои уроки так, чтобы ученики и учитель взаимодействовали на равных и были задействованы абсолютно все обучающиеся. Это содействует более эффективному усвоению знаний.

- Руководство учителя. Учитель должен помогать, наставлять и делать подсказки в процессе всего обучения.

- Организация. Как и любой другой процесс, здесь все должно быть слаженно и организованно, идти по заранее выстроенной схеме, во избежание недопонимания.

- Единство. Необходимо сохранять все части учебного процесса для достижения максимально эффективного конечного результата.

- Возраст. Нужно правильно обучать учеников разных возрастных групп, вкладывать в них именно те знания, которые они могут понять в соответствии со своим возрастом.

- Управление. Важно управлять развитием и воспитанием учеников, направлять их в нужное русло.

Методы обучения

- Словесные. Они подразделяются на несколько форм:

- Рассказ. Самый распространенный метод словесного обучения. Учитель с помощью рассказа объясняет ученикам какую-то науку. Этот метод довольно прост для восприятия учащимися.

- Лекция. Один из самых сложных методов для восприятия. Не каждый способен уловить всю суть передаваемых мыслей. Заключается в том, что педагог проводит длинную речь с целью научить чему-то учеников.

- Беседа. Пожалуй, самый хороший метод для обучения. Учитель с помощью познавательной беседы с учениками дает новый материал для изучения. Как правило, ученики гораздо лучше запоминают все то, что было сказано в ходе беседы.

- Работа с учебниками. Происходит работа учителя и учеников по учебнику. Чтение и разбор материала. Тоже достаточно эффективен, так как имеется наглядный пример по излагаемому материалу. Плюс некоторыми людьми гораздо проще воспринимается визуальная информация, чем просто на слух.

- Наглядные методы. С помощью наглядного пособия учитель показывает что-то ученикам, объясняет, помогает понять. Эффективный способ запоминания различного материала.

- Практический метод. Учитель и ученики делают что-то на практике с помощью полученных знаний по теории. Практика всегда лучше помогает закрепить теоретический материал.

- Игровые. Также в процессе обучения могут проводиться различные познавательные игры, которые помогают стимулировать процесс получения и обработки знаний. Способствуют более высокому их запоминанию. Особенно эффективен такой способ в дошкольных учреждениях и в классах начальной школы, где приходится работать с маленькими детьми.

Структура процесса

- Линейная. Эта структура подразумевает под собой непрерывный процесс получения знаний, где вся информация поступает от учителя к ученику в определенной последовательности.

- Концентрация. В этой структуре ученикам позволено возвращаться к прошлому материалу, с целью его повторения и концентрации на полученных знаниях.

- Спиральная. Здесь учитель формулирует вопрос по какой-либо теме, которая требует более расширенного спектра знаний или специального повторения при плохом усвоении.

- Смешанная. В этой форме могут перемешиваться между собой несколько предыдущих структурных элементов.

Важно! Для каждой группы учеников выбирается один или несколько структурных методов, которые подходят именно для этой группы, исходя из особенностей восприятия и возраста.

Обучение – это сознательное и прочное усвоение системы знаний, умений и навыков обучающихся по общеобразовательным дисциплинам согласно государственных образовательных стандартов.

Воспитание – это формирование духовно – просветительского мировоззрения, высоких моральных качеств, добросовестного отношения к труду.

Развитие – это положительная динамика в формировании познавательных способностей мышления, самостоятельности, самоконтроля, творческих сил обучающихся.

Приведенные определения реализуются посредством решения соответствующих задач.

Задачи обучения: - усвоение научных, технологических понятий, законов теорий, фактов, связей; - формирование умений применять полученные знания для решения учебных задач; - формирование общеучебных умений и навыков; - формирование умений и навыков по избранному направлению профессии; - закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков. Задачи воспитания заключаются в формировании основ духовно – просветительского мировоззрения и убеждений; идейно – политическом воспитании; воспитании добросовестного отношения к труду и собственности; воспитании нравственных качеств, ознакомлении с основами этики и эстетики; воспитании патриотизма, культуры межнациональных отношений, формировании норм и правил нравственного поведения; формировании характера, активной жизненной позиции.

Развитие обучающихся осуществляется путем формирования рациональных приёмов мышления (анализ, синтез, сравнение обобщение, выводы и т.д.); развития познавательной активности и самостоятельности; формирования познавательных интересов и особенностей; развития воли, настойчивости в достижении цели; привития навыков, привычек планировать и контролировать учебный труд; развития внимания, памяти, речи, соображения; воспитания культуры учебного труда.

C учетом опыта и с целью обеспечения единства обучения, воспитания и развития реализацию указанных задач обучения, воспитания и развития следует проводить с позиции следующих принципов. При решении задач обучения со стороны деятельности обучающихся: принцип самостоятельности приобретения знаний; принцип формирования новых знаний на базе ранее полученных; принцип самоконтроля уровня обученности.

Педагогам же необходимо опираться на принципы личностно – ориентированного обучения; создание условий для направленной самостоятельной работы обучающихся; педагогику сотрудничества, проблемное обучение. Из этого следует, что образовательный процесс строится по схеме: постановка проблемы - совместное с обучающимися решение ее – практическое применение полученных выводов - контроль – оценка.

Роль педагога заключается в направлении деятельности обучающихся; контроле за их деятельностью; поощрении удачных инициатив, активности, самостоятельности.

В процессе обучения осуществляется: развитие мотивационно - целостной сферы личности обучающегося (отношений, убеждений, интересов личности); познавательно – логической сферы (понятий об окружающем мире, логических операций и методов, интеллектуальных приёмов познавательной деятельности); практически действенной сферы личности обучающегося (умения регулировать деятельность, использовать знания для решения возникающих в жизни задач).

Реализация вышеуказанных задач обеспечения единства обучения, воспитания и развития должна производиться посредством: – обеспечения эффективности функции управления педагогической деятельностью; – создания психолого – педагогических аскпектов и условий обеспечения единства обучения, воспитания и развития; – обеспечения внутрипредметной и межпредметной связи социально – гуманитарного цикла предметов; -активизации интереса обучающихся к избранной профессии.

Пути и способы достижения единства обучения, воспитания и развития в процессе преподавания экономики

Основная задача учителя – учить. Но воспитывать – это тоже его задача. Учитель воспитывает своих учеников в процессе обучения. Воспитывать, обучая, и обучать, воспитывая, – вот профессиональное кредо настоящего учителя. Проблема единства обучения и воспитания – это и есть проблема воспитания в процессе обучения. Воспитательным потенциалом обладает всякое обучение, но наилучшим образом он реализуется тогда, когда учебная деятельность организуется как продуктивное учебное взаимодействие ученика с учителем, ученика с другими учениками. В обстановке совместного интеллектуального творчества на ученых занятиях происходит не только усвоение предметного содержания изучаемого учебного материала, но и активное общение, в процессе которого, как мы знаем, идет интенсивное психическое развитие ребенка, развитие именно его мотивационно-потребностной сферы, когда он, усваивая основы человеческих взаимоотношений, задачи и мотивы человеческой деятельности, набирается личностного опыта, т. е. воспитывается. Таким образом, учебная деятельность в обстановке межличностного учебного взаимодействия обеспечивает единство обучения и воспитания. Таким образом, в деятельности учителя знание детской психологии необходимо, чтобы учитывать возрастные особенности развития детей в организации процесса их учебной деятельности, чтобы она не только формировала у них знание изучаемого предмета, но и максимально способствовала их психическому, прежде всего умственному, развитию. А педагогическая психология показывает учителю механизмы, возможности и пути обеспечения органического единства развития, обучения и воспитания детей, а тем самым открывает реальные перспективы значительного повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Возрастная и педагогическая психология, будучи изученной учителем с сугубо практической целью, формирует у него психологический, профессионально ориентированный взгляд на собственную деятельность.

Диалектическое единство, взаимосвязь и взаимное влияние обучения, воспитания и развития

Образование (дошкольное, школьное, дополнительное, среднее специальное, высшее и послевузовское), являясь процессом, показывает структуру и особенность развития в целом всей системы образования. Следовательно, весь процесс образования можно представить в качестве двух составляющих: обучение и воспитание. В свою очередь и обучение, и воспитание представляют собой определенный законченный и сформированный процесс.

Суть данных процессов обучения и воспитания можно представить следующим образом.

Под обучением понимается приобретение знаний, умений и навыков через различные приемы и уровни творческого восприятия и практической деятельности, культурные и морально-этические идеи. Воспитание в данном случае представляет собой процесс зарождения и становления различных отношений, например таких как этические, эстетические, моральные, социальные и т. д., а также различных степеней поведения, убеждения, привычек и чувств.

Процессу обучения и воспитания присущи те же свойства, что и образовательному процессу вообще, например, такие как:1) отношения учителя и ученика имеют двустороннюю направленность;2) весь процесс имеет в основе своей цель – развитие личности, всестороннее и гармоничное;3) содержание, формы и методы представляются в единстве и взаимодействии;4) необходимая связность и единство всех элементов структурной цепи: цель образования – содержание образования – выбор средств, форм и методов решения задач – полученный итог-результат образования;5) необходимое решение трех задач: обучение, развитие и воспитание ребенка.В итоге результатом разрешения поставленных проблем и задач всех функций процесса образования с учетом единства свойств и будет являться всестороннее развитие личности: интеллектуальное, социальное и нравственное.

Читайте также: