Характеристика доиндустриального общества кратко

Обновлено: 28.06.2024

Целью данной курсовой работы является изучение основных черт экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ.

Согласно поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Изучить сущность и экономические особенности доиндустриального общества.

2. Изучить сущность и экономические особенности индустриального общества.

Содержание

Введение 3

Глава 1. Доиндустриальное производство 6

1.1 Сущность и особенности доиндустриального производства6

1.2. Доиндустриальное общество в России 6

Глава 2. Индустриальное производство 12

2.1. Сущность и особенности индустриального общества 12

2.2 Индустриальное общество в России 13

2.3 Создание высокотехнологических компьютерных

технологий и современных телекоммуникаций 22

Глава 3. Постиндустриальное производство 27

3.1. Сущность и основные черты постиндустриального общества 27

3.2 Создание новых технологий 31

Заключение 35

Список использованной литературы 38

Приложения 40

Работа состоит из 1 файл

Доиндустриальное_индустриальное_постидустриальное общество.rtf

Глава 1. Доиндустриальное производство 6

1.1 Сущность и особенности доиндустриального производства6

1.2. Доиндустриальное общество в России 6

Глава 2. Индустриальное производство 12

2.1. Сущность и особенности индустриального общества 12

2.2 Индустриальное общество в России 13

2.3 Создание высокотехнологических компьютерных

технологий и современных телекоммуникаций 22

Глава 3. Постиндустриальное производство 27

3.1. Сущность и основные черты постиндустриального общества 27

3.2 Создание новых технологий 31

Список использованной литературы 38

Начиная с 1960-х годов, среди обществоведов Запада широкой популярностью пользуется теория постиндустриального общества. Согласно этой теории постиндустриального общества, социально-экономическое развитие рассматривается как смена трех систем: доиндустриальное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество. Эти три общественные системы различаются по основным факторам производства, ведущим отраслям экономики и главенствующим социальным группам.

Границами общественных систем являются социально-технологические революции: промышленная революция отделяет индустриальное общество от доиндустриального, а НТР знаменует переход от индустриального к постиндустриальному обществу.

Современные ученые предлагают новые типологии истории развития человеческого общества, в том числе доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества (Д.Белл), премодернистского, модернистского и постмодернистского состояния (С.Крук и С.Лэш), а также "первой", "второй" и "третьей" волн цивилизации (О.Тоффлер). В начале 60-х годов Ф.Махлуп и Т.Умесао ввели в научный оборот термин "информационное общество", положивший начало теории, развитой такими авторами, как М.Порат, Й.Масуда, Т.Стоуньер, Р.Катц и др. Прогресс человечества рассматривается сквозь призму прогресса знания. К ее предшественникам относят З.Бжезинского, который разработал концепцию технотронного (от греческого techе) общества, также подчеркивающую главенствующую роль знаний в современном обществе.

Доиндустриальные общества иначе называют традиционными потому, что главным рычагом социального прогресса здесь выступала передача знаний от стариков к молодежи, строгое следование однажды установленным обычаям и традициям. Наука активно не вмешивалась в общественное производство, а руководила всеми общественными явлениями религия, будь то архаические верования (фетишизм, магия и др.) или современные христианство, ислам, буддизм и т.д.

С экономической точки зрения индустриальным считается общество, где подавляющая часть людей (три четверти занятого населения) трудится в промышленности (индустрии). В постиндустриальном обществе большинство занятого населения трудится не в промышленности, а в сфере обслуживания и информации. В доиндустриальном обществе большинство занятого населения трудится в аграрном секторе (сельском хозяйстве); три четверти занятого населения здесь - работодатели, самонанятые или занятые семейным трудом. В доиндустриальном обществе базисом системы производства являлась не индустрия, а система ручного ремесла, основанная на семейном труде. Она характерна для средневековой Европы.

На основе всего вышесказанного целью данной курсовой работы является изучение основных черт экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ.

Согласно поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Изучить сущность и экономические особенности доиндустриального общества.

- Изучить сущность и экономические особенности индустриального общества.

- Изучить сущность и экономические особенности постиндустриального общества.

Глава 1. Доиндустриальное производство

1.1 Сущность и особенности доиндустриального производства

Для начала, чтобы поговорить об доиндустриальном производстве, мы дадим краткое определение производству. Производство - это общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как производительные силы общества, так и производственные отношения людей. А теперь поговорим об доиндустриальном производстве, чтобы раскрыть сущность и структуру доиндустриального производства, для начала дадим ему определение. Доиндустриальным называют произвоводство, где преобладает сельское хозяйство и ручной труд. [5, с.81]

Эту стадию также принято называть традиционной или аграрной. Здесь преобладают добывающие виды хозяйственной деятельности -- земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых. Подавляющее большинство населения (примерно 90 %) занято в сельском хозяйстве. Главной задачей аграрного общества было производство пищевых продуктов, чтобы просто прокормить население. Это наиболее продолжительная из трёх стадий, и её история насчитывает тысячи лет. В наше время на данной стадии развития до сих пор находится большинство стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В доиндустриальном обществе основным производителем является не человек, а природа. Для этой стадии также характерна жёстко авторитарная власть и собственность на землю как основа экономики. [4, с.12]

1.2. Доиндустриальное общество в России

Теперь более подробно поговорим о сущности и структуре доиндустриального производства. Обратимся немного к истории России и посмотрим, какова была хозяйственная деятельность людей в первобытную эпоху.[12, с.56]

Восточные славяне прошли долгий путь развития от самых ранних форм первобытных сообществ до государственной организации. По современным оценкам этот период занимал сотни тысячи лет, и через него прошли все народы. Люди в первобытном обществе чрезвычайно зависели от окружающей среды: стихийных бедствий, климата, диких зверей. Они использовали примитивные орудия труда, которые находились в их совместной собственности. Вся их жизнь была подчинена борьбе с природой за выживание, в эту эпоху люди начали разводить культурные растения, приручать диких животных, использовать огонь в хозяйственных целях, т.е. происходил переход к осознанному труду и формированию общества. В этом и заключается сущность доиндустриального производства, действительно, когда люди начали развивать сельское хозяйство и ручной труд, тогда и начало формироваться общество, то есть другими словами, доиндустриальное общество положило начало к формированию общества. Далее поговорим о структуре доиндустрильного производства. Начнем с первобытного общества. В зависимости от материальных условий производства первобытную эпоху можно разделить на несколько основных исторических периодов: палеолит (древний каменный век), мезолит (средний каменный век), неолит (новый каменный век), бронзовый век и раннюю железную культуру. Первобытные люди эпохи палеолита использовали самые примитивные каменные, деревянные, костяные инструменты, занимались собирательством и охотой, вели кочевой образ жизни. Люди эпохи мезолита использовали лук, стрелы и множество других каменных орудий труда. Неолит: в эту эпоху появлялись орудия для обработки земли: соха, мотыга и т.д. Развивалось ремесло, например, гончарное производство или обработка дерева и др. Примерно во втором тысячелетии до новой эры неолит уступил ранней металлической культуры, позже стала развиваться железная культура. В эту эпоху появились принципиально иные орудия труда для сельского хозяйства и ремесла, которые коренным образом изменили процесс производства, неизмеримо подняли производительность труда. Позже стало развиваться земледелие, скотоводство. Земледелие осуществлялось в переложной или подсечно-огневой форме. Перелог предполагал использование одних и тех же участков в течение нескольких лет подряд, после чего он не обрабатывался примерно 20 - 30 лет до восстановления естественного плодородия. Затем повсеместное распространение плуга и переход от мотыжного к пашенному земледелию заметно повысили культуру сельского хозяйства и его продуктивность. В течение IX-XII веков шел процесс сближения земской и военной аристократии. Они приобретали большие земельные угодья и становились крупными землевладельцами. В это же время племенные вожди, старейшины вели активное наступление на общину. Они больше не хотели возвращать в совместную собственность свои угодья, которые получали наравне с другими общинниками. [8, с.44]

Таким образом, возникла вотчина или крупные хозяйства, переходившие по наследству от отца к сыновьям и являвшиеся полной собственностью данной семьи. Позже стало развиваться ремесло, оно зарождалось в патриархальных семьях как домашние помыслы для обеспечения себя и родственников простейшими изделиями обихода: льняными тканями, кожей, посудой, обувью и др. В процессе дальнейшего разделения труда домашние промыслы выделялись в отдельную отрасль народного хозяйства - ремесленное производство. Ремесленники постепенно начинали работать не только для внутреннего потребления патриархальной семьи, но и для обмена. Они все меньше занимались земледелием и со временем теряли связь с сельским хозяйством, перебираясь в городские поселения. Своего расцвета ремесленное производство достигло в период XI-XIII веков, когда на Руси насчитывалось несколько десятков специальностей. Особенно ценился труд оружейников, бронников, златокузнецов, чьи слободы занимали в городах почетные место и т.д. Такова структура доиндустрильного производства.

На протяжении столетий именно сельскохозяйственное производство определяло уровень и степень экономического и общественно - политического развития России. Состояние сельскохозяйственного производства особенно на ранних этапах, во многом зависело от природно-климатических факторов, которые в целом не были благоприятными. Развитие сельского хозяйства было тесно связано с другими отраслями экономики, с внутри- и внешнеполитическим положением страны. Так, политические события начала XVII в. причинили сельскому хозяйству страны огромный вред. В результате Смутного времени, по минимальным подсчетам, запустело примерно 1,7 млн. десятин пашни. Существенный территориальный рост России на протяжении XVII - первой половины XIX в. влиял на развитие земледелия, сельского хозяйства в целом. Это выразилось в увеличении посевных площадей на вновь осваиваемых и заселяемых окраинах государства. При всех переменах, которые претерпело сельское хозяйство, на протяжении феодальной истории его главной отраслью является зерновое хозяйство, поскольку в структуре питания основную долю составляли хлебопродукты. Ведущее место занимали рожь, пшеница, ячмень. Набор сельскохозяйственных культур начал расширяться только с середины XVIII в. Были освоены десятки новых видов растений. Особенно важным было ведение в подсолнечника, сахарной свеклы. Основной формой пашенного земледелия во всех областях, заселенных восточными славянами, являлось двуполье. В XIV-XV вв. начался переход к трехполью, делившему пашню на три части (яровое - озимое - пар). Оно связывало единственный комплекс наиболее совершенные орудия земледельческого труда, наиболее оправданный ассортимент культур и соответствующую агротехнику. Основной предпосылкой распространения новой системы земледелия стало усовершенствование пахотных орудий труда - изобретение и введение в хозяйственную практику плуга, бороны и других орудий. [8, с.90]

Крупными землевладельцами в эпоху раннего и зрелого феодализма являлись монастыри. Со второй половины XIV в. монастыри превратились в самостоятельные феодальные хозяйства с большими земельными владениями. Светские феодалы давно и с завистью посматривали на обширные земельные богатства церкви, мечтая прибрать их к рукам. Соборное уложение 1649 г. подтвердило курс правительства на замораживание роста владений духовенства. По типу феодального землевладения различались земли вотчинные и поместные. Про вотчину я описывала выше, а сейчас поговорим о поместной земле. Поместье - неотчуждаемая земельная собственность, наличие которой обусловлено службой сюзерену (верховный сеньор территории, являвшийся государем по отношению к зависимым от него вассалам). Становление поместного землевладения приходится на XV в. Утверждение поместного землевладения связывалось с необходимостью создания в присоединенных областях слоя верных государю военных вассалов.

Все характерные черты доиндустриального общества резко отличают его от индустриального и постиндустриального. Это общество аграрного типа с медленным развитием, массой ограничений и экономикой, завязанной на сельское хозяйство и неэффективный ручной труд.

Экономика доиндустриального общества

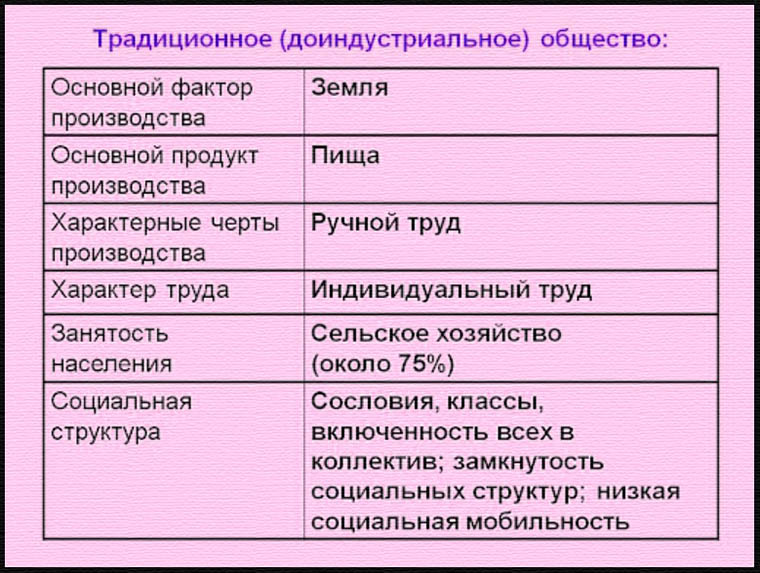

Краткая характеристика общества доиндустриального типа в таблице

Таблица сравнения признаков доиндустриального общества с признаками индустриального и постиндустриального

В доиндустриальную эпоху господствовало натуральное сельскохозяйственное производство. Индивид не мог просуществовать, не будучи так или иначе связан с землей, с земледельческим процессом.

Земля представляла собой как бы неорганическое тело трудящегося индивида, существовало природное единство труда с его естественными предпосылками. Человек был включен в биологические циклы природы, был вынужден подстраиваться под них, соизмерять свои действия с биологическим ритмом сельскохозяйственного производства.

Направление деятельности, характер ее организации, масштабы производства были предопределены для человека заранее той локальной группой, тем микрокосмом, к которому данный человек принадлежал. Поэтому производство в доиндустриальную эпоху всегда носило ограниченный, более или менее замкнутый, локальный характер.

Место непосредственного производителя и его функция в процессе производства, цель и средства его деятельности, качество и количество выпускаемой продукции определялись не только уровнем развития производительных сил, но и конкретными лицами: либо ассоциацией трудящихся, к которой данный индивид принадлежал (первобытной или крестьянской общиной, ремесленным цехом и т.п.); либо представителями господствующего класса, в личной зависимости от которых непосредственный производитель находился (будь то сборщик ренты-налога азиатского государства, рабовладелец или феодал).

Отсутствие общественного разделения труда, замкнутость, изолированность от внешнего мира, самообеспеченность ресурсами, а также удовлетворение всех (или почти всех) потребностей за счет собственных ресурсов составляют главные черты натуральной формы хозяйства. Для такого хозяйства преимущественное значение имело качество продуктов, а не их цена, его целью было личное потребление, которое мало изменялось от одной эпохи к другой.

Неизменной структуре потребностей способствовала и традиционность производственных пропорций. Технические изобретения и передовые производственные навыки распространялись крайне медленно, так как в условиях господства натурального хозяйства уровень производительности труда одного хозяйства почти не оказывал влияние на другое. Непосредственные производители опирались на силу традиции. Не случайно в современных экономических курсах такую экономическую систему называют традиционной.

Личная зависимость охватывала не только отношения непосредственного производства Она распространялась и на отношения распределения, обмена и потребления. Принадлежность к тому или иному коллективу (общине, касте, сословию, классу) предопределяла место человека не только в производстве, но и в обществе, а следовательно, отражалась в его образе жизни, "стандартах" его бытия: масштабах личного богатства, размерах доходов, источниках их пополнения и т.д и т.п. Распределение, обмен и потребление материальных благ приобретали форму личных отношений, закреплялись традицией, нормами права, морали, а иногда и политическими учреждениями, отражались в социальной психологии, освящались религией.

В доиндустриальную эпоху господствовало натуральное сельскохозяйственное производство. Индивид не мог просуществовать, не будучи так или иначе связан с землей, с земледельческим процессом.

Земля представляла собой как бы неорганическое тело трудящегося индивида, существовало природное единство труда с его естественными предпосылками. Человек был включен в биологические циклы природы, был вынужден подстраиваться под них, соизмерять свои действия с биологическим ритмом сельскохозяйственного производства.

Направление деятельности, характер ее организации, масштабы производства были предопределены для человека заранее той локальной группой, тем микрокосмом, к которому данный человек принадлежал. Поэтому производство в доиндустриальную эпоху всегда носило ограниченный, более или менее замкнутый, локальный характер.

Место непосредственного производителя и его функция в процессе производства, цель и средства его деятельности, качество и количество выпускаемой продукции определялись не только уровнем развития производительных сил, но и конкретными лицами: либо ассоциацией трудящихся, к которой данный индивид принадлежал (первобытной или крестьянской общиной, ремесленным цехом и т.п.); либо представителями господствующего класса, в личной зависимости от которых непосредственный производитель находился (будь то сборщик ренты-налога азиатского государства, рабовладелец или феодал).

Отсутствие общественного разделения труда, замкнутость, изолированность от внешнего мира, самообеспеченность ресурсами, а также удовлетворение всех (или почти всех) потребностей за счет собственных ресурсов составляют главные черты натуральной формы хозяйства. Для такого хозяйства преимущественное значение имело качество продуктов, а не их цена, его целью было личное потребление, которое мало изменялось от одной эпохи к другой.

Неизменной структуре потребностей способствовала и традиционность производственных пропорций. Технические изобретения и передовые производственные навыки распространялись крайне медленно, так как в условиях господства натурального хозяйства уровень производительности труда одного хозяйства почти не оказывал влияние на другое. Непосредственные производители опирались на силу традиции. Не случайно в современных экономических курсах такую экономическую систему называют традиционной.

Личная зависимость охватывала не только отношения непосредственного производства Она распространялась и на отношения распределения, обмена и потребления. Принадлежность к тому или иному коллективу (общине, касте, сословию, классу) предопределяла место человека не только в производстве, но и в обществе, а следовательно, отражалась в его образе жизни, "стандартах" его бытия: масштабах личного богатства, размерах доходов, источниках их пополнения и т.д и т.п. Распределение, обмен и потребление материальных благ приобретали форму личных отношений, закреплялись традицией, нормами права, морали, а иногда и политическими учреждениями, отражались в социальной психологии, освящались религией.

Доиндустриальное общество.

В доиндустриальную эпоху господствовало натуральное сельскохозяйственное производство. Индивид не мог просуществовать, не будучи, так или иначе, связан с землей, с земледельческим процессом. Земля представляла собой как бы неорганическое тело трудящегося индивида, существовало природное единство труда с его естественными предпосылками. Человек был включен в биологические циклы природы, был вынужден подстраиваться под них, соизмерять свои действия с биологическим ритмом сельскохозяйственного производства. Место непосредственного производителя и его функция в процессе производства, цель и средства его деятельности, качество и количество выпускаемой продукции определялись не только уровнем развития производительных сил, но и конкретными лицами: либо ассоциацией трудящихся, к которой данный индивид принадлежал (первобытной или крестьянской общиной, ремесленным цехом и т. п.) ; либо представителями господствующего класса, в личной зависимости, от которых непосредственный производитель находился (будь то сборщик ренты-налога азиатского государства, рабовладелец или феодал) .

Читайте также: