Гнилостные процессы их роль в окружающей среде и пищевых продуктов кратко

Обновлено: 28.06.2024

Гниением называется разложение белковых веществ микроорганизмами. Это порча мяса, рыбы, плодов, овощей, древесины, а также процессы, происходящие в почве, навозе и др.

В более узком понимании гниением принято считать процесс разложения белков или субстратов, богатых белком, под влиянием микроорганизмов.

Белки являются важной составной частью живого и отмершего органического мира, содержатся во многих пищевых продуктах. Белки характеризуются большим разнообразием и сложностью строения.

Способность разрушать белковые вещества присуща многим микроорганизмам. Одни микроорганизмы вызывают неглубокое расщепление белка, другие могут разрушать его более глубоко. Гнилостные процессы постоянно протекают в природных условиях и нередко возникают в продуктах и изделиях, содержащих белковые вещества. Разложение белка начинается с его гидролиза под влиянием протеолитических ферментов, выделяемых микробами в окружающую среду. Гниение протекает при наличии высокой температуры и влажности.

Аэробное гниение. Протекает в присутствии кислорода воздуха. Конечными продуктами аэробного гниения являются, кроме аммиака, диоксид углерода, сероводород и меркаптаны (обладающие запахом тухлых яиц). Сероводород и меркаптаны образуются при разложении серосодержащих аминокислот (цистина, цистеина, метионина). К числу гнилостных бактерий, разрушающих белковые вещества в аэробных условиях, относится также бациллус. микоидес. Эта бактерия широко распространена в почве. Она представляет собой подвижную спорообразующую палочку.

Анаэробное гниение. Протекает в анаэробных условиях. Конечными продуктами анаэробного гниения являются продукты декарбоксилирования аминокислот (отнятие карбоксильной группы) с образованием дурно пахнущих веществ: индола, акатола, фенола, крезола, диаминов (их производные являются трупными ядами и могут вызывать отравления).

Наиболее распространенными и активными возбудителями гниения в анаэробных условиях являются бациллус путрификус и бациллус спорогенес.

Оптимальная температура развития для большей части гнилостных микроорганизмов находится в пределах 25-35°С. Низкие температуры не вызывают их гибели, а лишь приостанавливают развитие. При температуре 4-6°С жизнедеятельность гнилостных микроорганизмов подавляется. Бесспоровые гнилостные бактерии погибают при температуре выше 60°С, а спорообразующие бактерии выдерживают нагревание до 100°С.

Роль гнилостных микроорганизмов в природе, в процессах порчи пищевых продуктов.

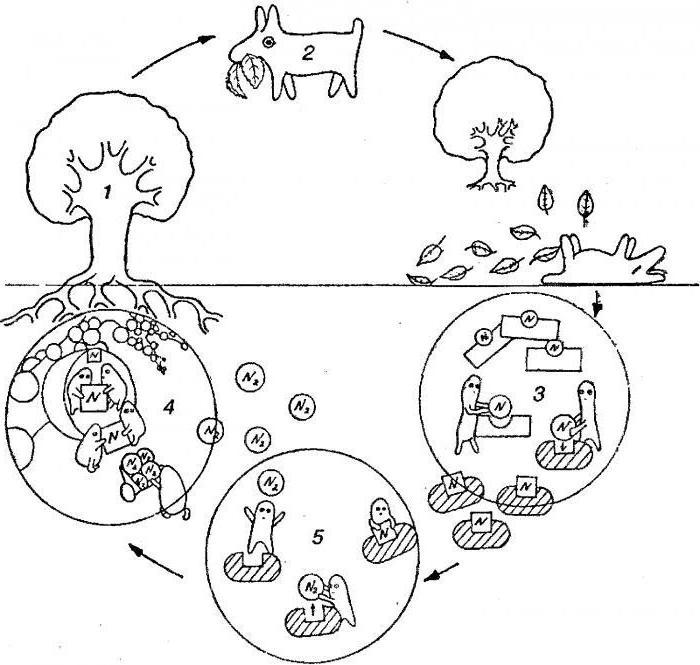

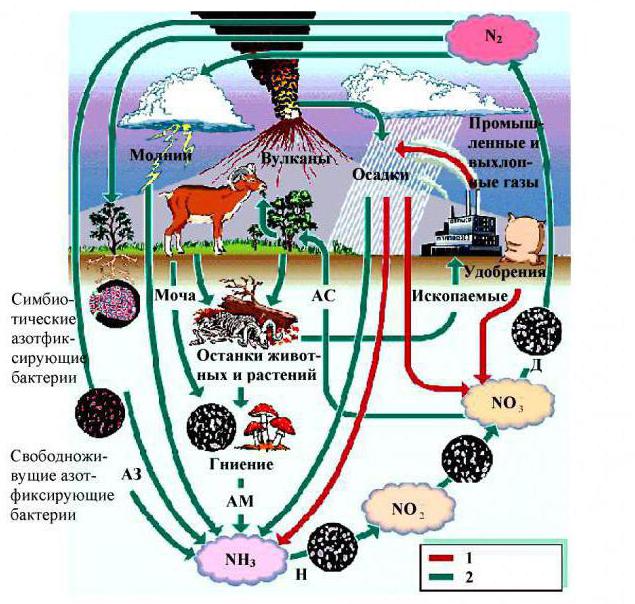

В природе гниение играет большую положительную роль. Оно является составной частью круговорота веществ. Гнилостные процессы обеспечивают обогащение почвы такими формами азота, которые необходимы растениям.

Еще полтора века назад великий французский микробиолог Л. Пастер понял, что без микроорганизмов гниения и брожения, превращающих органику в неорганические соединения, жизнь на Земле стала бы невозможной. Наибольшее количество видов этой группы обитают в почве – в 1 г плодородной пахотной почвы их содержится несколько млрд. Почвенная флора в основном представлена бактериями гниения. Они разлагают органические остатки (отмершие тела растений и животных) до веществ, которые потребляют растения: углекислого газа, воды и минеральных солей. Этот процесс в масштабах планеты называется минерализацией органических остатков, чем больше бактерий в почве, тем интенсивнее идет процесс минерализации, следовательно, тем выше плодородие почвы. Однако гнилостные микроорганизмы и вызываемые ими процессы, в пищевой промышленности вызывают порчу продуктов и в особенности животного происхождения и материалов, содержащих белковые вещества. Для предотвращения порчи продуктов гнилостными микроорганизмами следует обеспечивать такой режим их хранения, который исключал бы развитие этих микроорганизмов.

Для предохранения продуктов питания от гниения применяют стерилизацию, засолку, копчение, замораживание и др. Однако среди гнилостных бактерий есть спороносные, галофильные и психрофильные формы, формы, вызывающие порчу засоленных или замороженных продуктов.

Тема 1.2. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. Распространение микроорганизмов в природе.

Факторы, влияющие на микроорганизмы (температура, влажность, концентрация среды, излучения)

План

1. Влияние температуры: психрофильные, мезофильные и термофильные микроорганизмы. Микробиологические основы хранения пищевых продуктов в охлажденном и замороженном виде. Термоустойчивость вегетативных клеток и спор: пастеризация и стерилизация. Влияние тепловой обработки пищевых продуктов на микрофлору.

2. Влияние влажности продукта и окружающей среды на микроорганизмы. Значение относительной влажности воздуха для развития микроорганизмов на сухих продуктах.

3. Влияние концентрации растворенных веществ в среде обитания микроорганизмов. Влияние излучений, использование УФ-лучей для дезинфекции воздуха.

Влияние температуры: психрофильные, мезофильные и термофильные микроорганизмы. Микробиологические основы хранения пищевых продуктов в охлажденном и замороженном виде. Термоустойчивость вегетативных клеток и спор: пастеризация и стерилизация. Влияние тепловой обработки пищевых продуктов на микрофлору.

Температура — важнейший фактор для развития микроорганизмов. Для каждого из микроорганизмов существует минимум, оптимум и максимум температурного режима для роста. По этому свойству микробы подразделяются на три группы:

§ психрофилы - микроорганизмы, хорошо растущие при низких температурах с минимумом при -10-0 °С, оптимумом при 10-15 °С;

§ мезофилы - микроорганизмы, для которых оптимум роста наблюдается при 25-35 °С, минимум — при 5-10 °С, максимум — при 50-60 °С;

§ термофилы - микроорганизмы, хорошо растущие при относительно высоких температурах с оптимумом роста при 50-65 °С, максимумом — при температуре более 70 °С.

Большинство микроорганизмов относится к мезофилам, для развития которых оптимальной является температура 25-35 °С. Поэтому хранение пищевых продуктов при такой температуре приводит к быстрому размножению в них микроорганизмов и порче продуктов. Некоторые микробы при значительном накоплении в продуктах способны привести к пищевым отравлениям человека. Патогенные микроорганизмы, т.е. вызывающие инфекционные заболевания человека, также относятся к мезофилам.

Низкие температуры замедляют рост микроорганизмов, но не убивают их. В охлажденных пищевых продуктах рост микроорганизмов замедленно, но продолжается. При температуре ниже О °С большинство микробов прекращают размножаться, т.е. при замораживании продуктов рост микробов останавливается, некоторые из них постепенно отмирают. Установлено, что при температуре ниже О °С большинство микроорганизмов впадают в состояние, похожее на анабиоз, сохраняют свою жизнеспособность и при повышении температуры продолжают свое развитие. Это свойство микроорганизмов следует учитывать при хранении и дальнейшей кулинарной обработке пищевых продуктов. Например, в замороженном мясе могут длительно сохраняться сальмонеллы, а после размораживания мяса они в благоприятных условиях быстро накапливаются до опасного для человека количества.

При воздействии высокой температуры, превышающей максимум выносливости микроорганизмов, происходит их отмирание. Бактерии, не обладающие способностью образовывать споры, погибают при нагревании во влажной среде до 60-70 °С через 15-30 мин, до 80-100 °С — через несколько секунд или минут. У спор бактерий термоустойчивость значительно выше. Они способны выдерживать 100 °С в течение 1-6 ч, при температуре 120-130 °С споры бактерий во влажной среде погибают через 20-30 мин. Споры плесеней менее термостойки.

Тепловая кулинарная обработка пищевых продуктов в общественном питании, пастеризация и стерилизация продуктов в пищевой промышленности приводят к частичной или полной (стерилизация) гибели вегетативных клеток микроорганизмов.

При пастеризации пищевой продукт подвергается минимальному температурному воздействию. В зависимости от температурного режима различают низкую и высокую пастеризацию.

Низкая пастеризация проводится при температуре, не превышающей 65-80 °С, не менее 20 мин для большей гарантии безопасности продукта.

Высокая пастеризация представляет собой кратковременное (не более 1 мин) воздействие на пастеризуемый продукт температуры выше 90 °С, которая приводит к гибели патогенной неспороносной микрофлоры и в то же время не влечет за собой существенных изменений природных свойств пастеризуемых продуктов. Пастеризованные продукты не могут храниться без холода.

Стерилизация предусматривает освобождение продукта от всех форм микроорганизмов, в том числе и спор. Стерилизация баночных консервов проводится в специальных устройствах — автоклавах (под давлением пара) при температуре 110-125°С в течение 20-60 мин. Стерилизация обеспечивает возможность длительного хранения консервов. Молоко стерилизуется метолом ультравысокотемпературной обработки (при температуре выше 130 °С) в течение нескольких секунд, что позволяет сохранить все полезные свойства молока.

Гние́ние (аммонификация) — процесс разложения азотсодержащих органических соединений (белков, аминокислот), в результате их ферментативного гидролиза под действием аммонифицирующих микроорганизмов с образованием токсичных для человека конечных продуктов — аммиака, сероводорода, а также первичных и вторичных аминов при неполной минерализации продуктов разложения:

-

(например путресцин и кадаверин) (например скатол, индол- образуются в результате дезаминирования и декарбоксилирования аминокислоты триптофана)

- Гниение серосодержащих аминокислот (цистеина, цистина и метионина) приводит к выделению сероводорода, меркаптанов, диметилсульфоксида

Содержание

Аммонифицирующие микроорганизмы

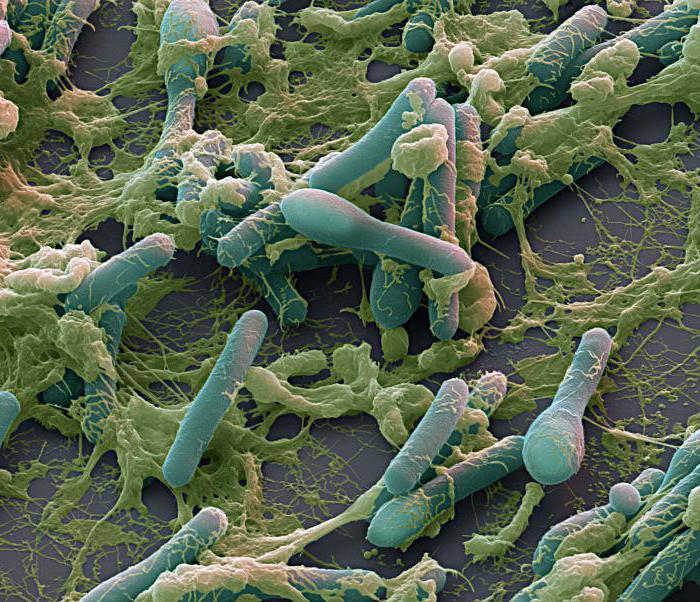

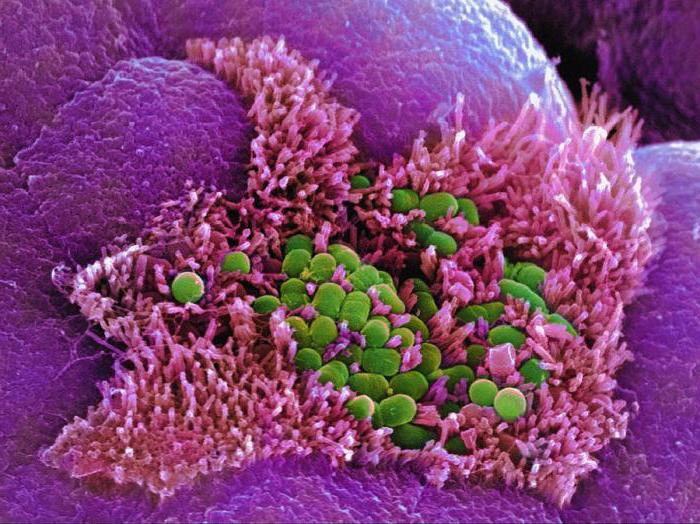

Аммонифицирующие микроорганизмы (иначе гнилостные микроорганизмы, гнилостная микрофлора) широко распространены в почве, воздухе, воде, животных и растительных организмах. Поэтому любой подходящий субстрат быстро подвергается гниению. Наиболее глубокий распад белка с образованием безазотистых и азотистых соединений (индол, скатол, NH3,H2S) идет при участии спорообразующих бактерий рода Bacillus (например Bacillus subtilis, Bacillus mycoides), Clostridium (Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Clostridium histolyticum), и семейства Enterobacteriaceae(например Proteus, Escherichia).

Умеренное, контролируемое иммунитетом организма бактериальное гниение белков также является необходимой частью пищеварения и происходит в толстом кишечнике человека и животных. Их активаторами являются Proteus, Escherichia, Morganella, Klebsiella, Pseudomonas. По мнению И. И. Мечникова, постоянно образующиеся в кишечнике продукты гниения (скатол, индол и др.), вызывают хроническую интоксикацию и являются одной из причин преждевременного старения. Чрезмерно интенсивное гниение в толстом кишечнике является причиной гнилостной диспепсии, диареи и дисбактериоза толстого кишечника.

Этапы гниения

Первой стадией разложения белков является их гидролиз как микробными протеазами, так и протеазами клеток погибшего организма, высвобождаемыми из лизосом в результате смерти клеток (аутолиз). Протеолиз происходит в несколько стадий- в начале белки расщепляются до всё ещё крупных полипептидов, затем образовавшиеся полипептиды расщепляются до олигопептидов, которые в свою очередь расщепляются до дипептидов и свободных аминокислот. [1] Образовавшиеся свободные аминокислоты затем подвергаются ряду превращений, приводящих к выделению характерных для гниения продуктов. Первыми стадиями является дезаминирование аминокислот, в результате которого аминогруппа аминокислоты отщепляется и высвобождается свободный ион аммония и декарбоксилирование, в результате которого карбоксильная группа отщепляется с высвобождением двуокиси углерода (реакция декарбоксилирования чаще всего происходит в условиях пониженного pH). В результате декарбоксилирования высвобождаются также первичные амины:

Выделяют так называемое окислительное дезаминирование (наиболее распространённый вид дезаминирования, в результате которого NAD(P) восстанавливается до NAD(P)H2) и гидролитическое дезаминирование, при котором аминогруппа аминокислоты заменяется на гидроксильную.

Также некоторые аминокислоты трансаминируются путём перемещения аминогруппы аминокислоты на 2-оксикислоту (в результате этого процесса также происходит дезаминирование аминокислот, кроме этого синтезируются те аминокислоты, которые бактерии не могут синтезировать путём аминирования ионами аммония).

Образовавшиеся в результате дезаминирования и декарбоксилирования продукты могут как окисляться микроорганизмами с целью получения энергии в виде АТФ, так и участвовать в реакциях промежуточного обмена. [2]

Образование скатола и индола

Анаэробное разложение белков представителями рода Clostridium

Характерной особенностью так называемых протеолитических клостридиев (то есть разрушающих белки — например Clostridium hystoliticum) является способность сбраживать аминокислоты (таким образом используя их для получения энергии и как источник углерода) и продуцировать протеолитические ферменты. Представители рода Clostridium способны сбраживать глутаминовую кислоту, глутамин, гистидин, лизин, аргинин, фенилаланин, серин, треонин, аланин и цистеин. Некоторые аминокислоты могут сбраживаться одиночно (например лизин, в результате сбраживания которого происходит образование аммиака, масляной и уксусной кислот), а некоторые лишь парами (при котором происходит сопряжённая окислительно-восстановительная реакция, в которой одна аминокислота выступает в роли донора электронов, а вторая- акцептора). Донорами электронов в реакциях парного сбраживания могут выступать аспарагин, аланин, валин, серин, гистидин, в роли акцептора — глицин, пролин, орнитин, аргинин.

Хорошо изучено сопряжённое окисление-восстановление пары аланина и глицина. Суммарно реакция выглядит так:

В результате парного сбраживания аланина и глицина бактерия получает 1 молекулу АТФ на каждую молекулу аланина. [3]

Анаэробная и гнилостная инфекция

Анаэробная инфекция — тяжелая токсическая раневая инфекция, вызванная анаэробной гнилостной микрофлорой, с преимущественным поражением соединительной и мышечной ткани.

В хирургии принято выделять: [4]

- Анаэробная клостридиальная (классическая) инфекция (гангрена газовая)

- Анаэробная неклостридиальная инфекция

- Гнилостная инфекция

При анаэробной инфекции (газовой гангрене) ткани, омертвевшие под действием экзотоксинов, образуемых бактериями рода Clostridium, колонизируются вторичной гнилостной микрофлорой.

Возбудителями анаэробной неклостридиальной инфекции являются представители нормальной микрофлоры человека, находящейся на коже, в полости рта, желудочно-кишечного тракта. Это бактероиды, пептококки, пептострептококки, актиномицеты, микрококки.

Гнилостная инфекция — инициируется представителями анаэробной неклостридиальной микрофлоры в сочетании с аэробными микроорганизмами (чаще стафилококками или граммотрицательными палочками Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Klebsiella)

Судебная медицина

Под гниением трупа человека в судебной медицине понимают такие поздние трупные явления, при которых под воздействием микроорганизмов происходит разложение сложных органических соединений тканей человека (прежде всего белков). Гниение трупа начинается через сутки-двое после смерти человека. При гниении трупа выделяется много газообразных продуктов (аммиака, сероводорода, метана), при этом труп распухает (так называемая трупная эмфизема, особенно распухают ткани лица, конечности, мошонка и молочные железы), при этом ткани могут разрываться с выделением жидкости, окрашенной в коричневые и зелёные тона, представляющей собой разложившиеся внутренние органы тела.

Гниение наиболее интенсивно происходит в условиях повышенной влажности воздуха и повышенной температуры. В условиях доступа свежего воздуха гниение также происходит быстрее, чем в воде или почве (в гробах и других герметично закрытых ёмкостях гниение происходит медленнее). При низких температурах гниение замедляется, при температурах ниже нуля может совсем приостановиться. При наличии гнойных процессов, а также сепсиса гниение значительно ускоряется.

Толстый кишечник первым вовлекается в процесс гниения (из-за обильной обсеменённости кишечника симбионтными бактериями), при этом при комнатной температуре через сутки на нижней части брюшной стенки появляются зелёные пятна, распространяющиеся через 11—13 суток на всё тело. Тело распухает из-за выделяющихся газообразных продуктов гниения, кровь окрашивается в грязно-зелёный цвет. В дальнейшем все мягкие ткани человека разлагаются, становятся кашицеобразными, превращаясь в дурнопахнущую жидкость и наступает скелетизация трупа, при этом остаётся один скелет. [5]

Гнилостные процессы являются неотъемлемой частью круговорота веществ на планете. И происходит он непрерывно благодаря крошечным микроорганизмам. Именно гнилостные бактерии разлагают останки животных, удобряют почву. Конечно, не все так радужно, потому что микроорганизмы способны непоправимо испортить продукты в холодильнике или, того хуже, вызвать отравление и дисбактериоз кишечника.

Что такое гниение?

Гниение – это разложение белковых соединений, которые входят в состав растительных и животных организмов. В процессе из сложных органических веществ образуются минеральные соединения:

- сероводород;

- углекислый газ;

- аммиак;

- метан;

- вода.

Важным фактором для развития микроорганизмов в природе является тип питания. Гнилостные бактерии питаются готовыми органическими веществами, поэтому их называют гетеротрофы.

Самая благоприятная температура для гниения колеблется в пределах 25-35°C. Если температурную планку снизить до 4-6°C, то жизнедеятельность гнилостных бактерий можно значительно, но не полностью, приостановить. Вызвать гибель микроорганизмов способно только повышение температуры в пределах 100°C.

А вот при очень низких температурах гниение полностью останавливается. Ученые не раз находили в насквозь промерзшей земле Крайнего Севера тела древних людей и мамонтов, которые замечательно сохранились, несмотря на прошедшие тысячелетия.

Чистильщики природы

В природе гнилостные бактерии играют роль санитаров. По всему миру собирается огромное количество органических отходов:

- останки животных;

- опавшие листья;

- поваленные деревья;

- сломанные ветви;

- солома.

Что бы случилось с жителями Земли, не будь маленьких чистильщиков? Планета просто превратилась бы в свалку, непригодную для жизни. Но гнилостные прокариоты честно выполняют свою работу в природе, превращая мертвую органику в перегной. Он не только богат полезными веществами, но и склеивает комочки земли, придавая им прочность. Поэтому почва не размывается водой, а, наоборот, задерживается в ней. Растения получают живительную влагу и растворенное в воде питание.

Помощники человека

Человек давно прибегает к помощи гнилостных бактерий в сельском хозяйстве. Без них не вырастить богатый урожай зерновых, не развести коз и овец, не получить молока.

Но интересно, что гнилостные процессы используют и в техническом производстве. Например, при выделке шкур их сознательно подвергают гниению. Обработанные таким образом шкуры легко очистить от шерсти, выдубить и размягчить.

Но гнилостные микроорганизмы могут нанести и значительный вред в хозяйстве. Микробы любят полакомиться человеческой пищей. А это значит, что продукты питания попросту будут испорчены. Употребление их становится опасным для здоровья, потому что может привести к сильным отравлениям, которые потребуют долгого лечения.

Обезопасить свои продуктовые запасы можно с помощью:

- замораживания;

- высушивания;

- пастеризации.

Организм человека в опасности

Первой под прицел попадает центральная нервная система. Люди часто жалуются на такие типы недомогания:

- раздражительность;

- головная боль;

- постоянная усталость.

Врачи многие десятилетия вели нещадную борьбу с гнилостными бактериями в кишечнике самыми неординарными методами лечения. Например, больным делали операцию по удалению толстого кишечника. Конечно, никакого эффекта такой тип процедуры не давал, а вот осложнений возникало немало.

Современная наука пришла к заключению, что обмен веществ в кишечнике реально восстановить с помощью молочнокислых бактерий. Считается, что активней всего борется с ними ацидофильная палочка.

Поэтому сопровождать лечение и профилактику дисбактериоза кишечника обязательно должны кисломолочные продукты:

- кефир;

- ацидофильное молоко;

- ацидофильная простокваша;

- ацидофильная паста.

Приготовить их несложно в домашних условиях из пастеризованного молока и ацидофильной закваски, которую можно приобрести в аптеке. В состав закваски входят высушенные ацидофильные бактерии, упакованные в герметичную тару.

Фармацевтическая промышленность предлагает свою продукцию для лечения дисбактериоза кишечника. В аптечных сетях появились препараты на основе бифидобактерий. Они комплексно действуют на весь организм, и не только подавляют гнилостные микробы, но и улучшают обмен веществ, способствуют синтезу витаминов, заживляют язвы в желудке и кишечнике.

Можно ли пить молоко?

Споры вокруг целесообразности потребления молока учеными ведутся уже много лет. Лучшие умы человечества разобщились на противников и защитников этого продукта, но к единому мнению так и не пришли.

Человеческий организм с самого рождения запрограммирован на потребление молока. Это основной продукт питания для деток первого года жизни. Но со временем в организме происходят изменения, и он теряет способность переваривать многие компоненты молока.

Если побаловать себя очень хочется, то придется учесть, что молоко является самостоятельным блюдом. Привычное с детства лакомство, молоко со сладкой булочкой или свежим хлебом, к сожалению, взрослым недоступно. Попадая в кислую среду желудка, молоко моментально створаживается, обволакивает стенки и не позволяет остальной пище перевариваться в течение 2 часов. Это провоцирует гниение, образование газов и токсинов, а впоследствии проблемы в работе кишечника и длительное лечение.

Стакан молока можно выпить либо за час до еды, либо через 2 часа после нее. Но лучше заменить его кисломолочными продуктами, и тогда все встанет на свои места.

Образование высшее филологическое. В копирайтинге с 2012 г., также занимаюсь редактированием/размещением статей. Увлечения — психология и кулинария.

Смрад выгребных ям и свалок, гниющие органические останки – все это вызывает у людей стойкое чувство отвращения. Но, когда первая реакция проходит, и включается здравый смысл, приходит понимание, что это обязательный процесс жизни. За любым гниением можно увидеть зарождающуюся новую жизнь. Это вечный круговорот веществ в природе. И как ни разнообразны живые организмы на планете, удивительно, что единственные из них, которые отвечают за разложение – это бактерии гниения.

Что разлагается

Процессы разложения – это весь спектр реакций, в результате которых сложные вещества разлагаются до простых и более стойких. Процессом гниения (аммонификацией) называют разложение до простых молекул органических веществ, содержащих азот и серу. Сходный процесс – брожение – это разложение безазотистых органических веществ – сахаров или углеводов. И тот и другой процессы осуществляют микроорганизмы. Выяснение механизма данных процессов началось с опытов Луи Пастера (1822-1895). Если же посмотреть на бактерии гниения исключительно с химической точки зрения, то мы увидим, что причинами этих процессов является нестойкость органических соединений и микроорганизмы выступают лишь как возбудители химических реакций. Но и белок, и кровь, и животные под воздействием бактерий подвергаются разным типам гниения, то главенствующая роль именно микроорганизмов неоспорима.

Изучение предмета продолжается

Гниение имеет огромное значение как в экономии природы, так и в человеческой деятельности: от технических производств до развития болезней. Прикладная бактериология родилась всего порядка 50 лет назад, трудности изучения и сегодня громадны. Но перспективы огромны:

- Гниение и брожение активно используется в различных производствах – разделение растительных веществ, растительных волокон и стебля, зерен от мякоти и многое другое. Изучение процессов и микроорганизмов сулит новые технологии.

- Удаление органики необходимо при придании прочности растительным материалам (бумаги, древесины, ткани). И новые технологии этих производств уже в пути.

- Бактерии незаменимы в технологиях генной инженерии и производстве биологических лекарств. а их способности захватывать и выводить болезнетворные организмы сулит прорыв в медицине.

Кто же они – эти деструкторы?

Такие простые и такие сложные

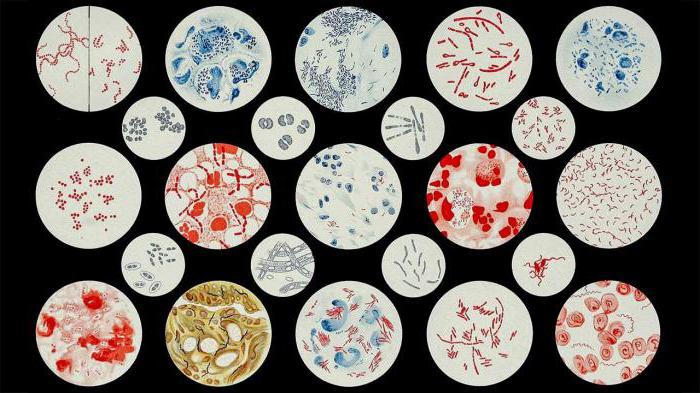

По форме бактерии могут быть шаровидные (кокки), прямые палочки (бациллы), выгнутые (вибрионы), спиральные (спириллы). Они могут объединяться – диплококки (два кокка), стрептококки (цепочка кокков), стафилококки (гроздь кокков). Клеточная стенка из муреина (полисахарида в соединении аминокислотами) придает форму организму и защищает содержимое клетки. Мембрана клетки из фосфолипидов может впячиваться и одержит комплексы органов движения (жгутиков). В клетках нет ядра, а в цитоплазме находятся рибосомы и кольцевая ДНК (плазмид). Органелл нет, а функции митохондрий, хлоропластов выполняют мезосомы – выпячивания мембраны. У некоторых имеются вакуоли: газовые выполняют функцию перемещения в толще воды, а в запасающих находятся гликоген или крахмал, жиры, полифосфаты.

Как они питаются

По типу питания бактерии бывают автотрофные (сами синтезируют органические вещества) и гетеротрофные (потребляют готовые органические вещества). Автотрофы могут быть фотосинтетиками (зеленые и пурпурные) и хемосинтетиками (нитрифицирующие, серобактерии, железобактерии). Гетеротрофы бывают сапротрофами (используют продукты жизнедеятельности, отмершие останки животных и растений) и симбионты (используют органику живых организмов). Гниение и брожение осуществляют сапротрофные бактерии. Для осуществления обмена веществ одним бактериям необходим кислород (аэробы), а другим он не нужен (анаэробы).

Армии нашей не счесть

Бактерии обитают везде. Буквально. В каждой капле воды, в каждой луже, на камнях, в воздухе и почве. Перечислим лишь некоторые группы:

- Почвообразующие бактерии гниения – среда обитания почва, именно они обеспечивают круговорот веществ и без них планета покрылась бы трупами.

- Азотфикирующие бактерии – усваивают азот из воздуха, симбионты бобовых растений.

- Молочнокислые – предпочитают в пищу молочные продукты.

- Группа бактерий кишечных палочек – живут в нашем кишечнике и помогают в расщеплении углеводов.

- Болезнетворные – это все бактерии-возбудители заболеваний.

- Метанобактерии – бактерии, которые сделали для нас тот самый метан, на котором вы подогреете борщ.

Оптимальные условия

Для гниения необходимы определенные условия, и именно лишение бактерий этих условий лежит в основе нашей кулинарии (стерилизация, пастеризация, консервирование и так далее). Для интенсивного процесса гниения необходимо:

- Наличие самих бактерий.

- Внешние условия – влажная среда, температура +30-40 °С.

Варианты возможны различные. Но вода является неотъемлемым атрибутом гидролиза органических веществ. А ферменты работают только в определенном температурном режиме.

Главные аммонификаторы

Бактерии гниения, живущие в почве земли, это самая распространенная группа прокариот. Они играют важную роль в круговороте азота и возвращают в почву минеральные вещества (минерализуют) так необходимые растениям для процессов фотосинтеза. Форма бактерий, их отношение к наличию кислорода и способы питания разнообразны. Основные представители данной группы это спорообразующие клостридии, бациллы и неспорообразующие энтеробактерии.

Этапы разложения органики

Стадии разложения органических веществ бактериями гниения с химической точки зрения довольно сложны. В целом этот процесс осуществляется следующим образом:

- Метаболизм бактерий (ферментативная составляющая) основан на их возможности разорвать связи в молекулах азотсодержащих органических соединений. В процессе своего питания они захватывают белки и аминокислоты.

- В конечном итоге при воздействии ферментов-протеаз, в процессе гидролиза они разлагают их до простых неорганических веществ.

- Продукты. Полученные в результате этих химических реакций идут на постройку собственного организма и используются для накопления энергии в виде аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).

Сенная палочка

Самая изученная бактерия - Bacillus subtilis, очень эффективный аммонификатор. Лучше нее изучена только кишечная палочка (Escherichia coli), наш кишечный симбионт. Сенная палочка - это аэробная бактерия гниения. На ее поверхности находятся ферменты-катализаторы протеазы, выработанные бактерией и используемые для получения жизненной энергии. Протеазы вступают в реакции гидролиза с белками внешней среды и разрушают его пептидные вязи с высвобождением начала крупных цепочек аминокислот, а потом все более мелких. Все, что ей необходимо, поступает в клетку, а что не нужно, отдается. И остаются токсичные вещества – сероводород и аммиак. Именно из-за этих газов места обитания сенных палочек так неприятно пахнут.

Наши соседи

В нашем кишечнике живет примерно 50 триллионов различных микроорганизмов, это где-то два килограмма. А это в 1,5 раза больше, чем общее количество клеток всего организма человека. И кто здесь хозяин, а кто симбионт? Это, конечно, шутка. Но среди этого многообразия соседей есть и бактерии гниения. Польза и вред для организма от них зависит от их количества и патогенности. В нашей ротовой полоти обитает до сорока тысяч бактерий. Кислую среду нашего желудка могут выдержать лактобациллы, некоторые стрептококки и сарцины. В двенадцатиперстную кишку выделяется сок поджелудочной железы с агрессивными пищеварительными ферментами (липазы и амилазы) и делают ее почти полностью стерильной.

В тонком и толстом кишечнике среда щелочная, тут сосредоточена вся масса микрофлоры. Именно тут бактерии помогают нам усваивать витамины (бифидобактерии), синтезировать витамины (К и В) и подавлять патогенную флору (кишечная палочка), расщеплять крахмал и целлюлозу, белки и жиры (аммонифицирующие бактерии) и это далеко не весь список полезных функций наших соседей. С калом каждый человек выделяет порядка 18 миллиардов бактерий, а это больше, чем людей на всей планете. Но те же бактерии могут при определенных условиях вызвать болезни. Именно поэтому многие из них считаются условно патогенными.

Значение бактерий гниения

Первые живые организмы этой планеты, самые эффективные в части занятия всех существующих на планете Земля экологических ниш – бактерии. Они минерализуют почву, делая ее плодородной. Возвращают в круговорот неорганические вещества. Утилизируют трупы и продукты жизнедеятельности всех живых организмов планеты. Обеспечивают человечество природными ресурсами. Делают нашу жизнь легче и помогают в усвоении пищевых компонентов. Этот список можно продолжать еще долго. Конечно, негативное значение гнилостных бактерий также велико. Но природа знала, что делала и наша задача на этой планете не нарушить то хрупкое равновесие, к которому пришел за эти почти четыре миллиона лет мир вокруг нас.

Читайте также: