Электромеханический этап развития вычислительной техники кратко

Обновлено: 28.06.2024

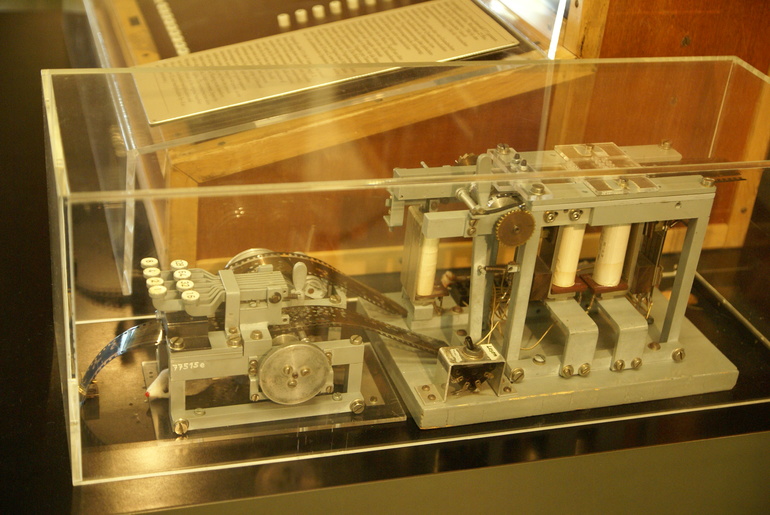

Классическим типом средств электромеханического этапа был счетно-аналитический комплекс, предназначенный для обработки информации на перфокарточных носителях.

Первый такой комплекс был создан в США Г. Холлеритом в 1887 г. и состоял из ручного перфоратора, сортировочной машины и табулятора. Он предназначался для обработки результатов переписи населения в нескольких странах, в том числе и в России.

В конце XIX в. перепись населения как одна из важнейших статистических задач проводилась регулярно - через 10 лет, это требование статистики строго соблюдали все развитые страны. Обработка полученных данных проводилась в течение нескольких лет, как правило, вручную или с помощью механических вычислительных машин. Причем статистиков уже не удовлетворяли данные только о количестве населения. Необходимы были сведения о национальности, родном языке, возрасте, поле, вероисповедании. Для этого необходимо было классифицировать собранный материал и выполнить счет по различным признакам. При этом объем работы настолько увеличивался, что выполнить его оперативно и качественно на механических арифмометрах или суммирующих машинах оказалось невозможным, - потребовалось создание нового специального класса вычислительных машин, получивших название счетно-аналитических, а с начала 1960-х гг. - перфорационных.

Г. Холлерит был уверен, что наиболее эффективно использовать для записей статистических данных перфоленты и придумал конструкцию специального барабана, на который наматывалась перфолента, и счетчиками отсчитывались отверстия. И все-таки изобретатель был вынужден признать свою идею несостоятельной, т. к. перфолента не способствовала оперативной работе с той или иной записью на длинной бумажной ленте. Он вернулся к предложению Дж. Биллингса и разработал специальную перфокарту, куда в виде пробивок наносились все данные об одном человеке.

Идея перфокарт уже была известна в мире и нашла практическое применение в ткацких станках Ж. Жаккара (1804) и вычислительной машине Ч. Бэббиджа (1833). Не исключено, что Г. Холлерит знал об этом, но как он сам вспоминал, к этой идее его подтолкнула работа кондуктора. Оказывается, в США, чтобы предотвратить мошенничество на железных дорогах и кражу билетов, кондукторы "записывали" физические особенности пассажиров (цвет волос, глаз и т. п. ) компостером в специально отведенных местах на билете.

Замысел Г. Холлерита состоял в том, чтобы на каждого человека завести личную карточку и все подлежащие обработке данные представить отверстиями в фиксированных местах (позициях). Эта перфокарта по виду была не похожа на железнодорожный билет или уже известные карты, а являлась оригинальной авторской запатентованной разработкой. Она была сделана из плотного картона размером приблизительно с долларовую бумажку, но размер карточки мог колебаться в зависимости от количества позиций, каждая из которых отвечала за определенный признак (пол, семейное положение, вероисповедание и т. д.), например в австрийской переписи 1890 г. применялись перфокарты, имеющие 20х12 позиций, в российской переписи 1897 г. - 22х12 позиций.

Сведения заносились на перфокарту вручную с помощью пробивного устройства - пантографа или перфоратора. На лицевой панели перфоратора имеется таблица признаков в виде карты-шаблона с отверстиями по всей координатной сетке, над которой по радиусу перемещается рычаг со штифтом на конце. Если в специальную раму для карточки положить чистую перфокарту и опустить штифт в отверстие, соответствующее какому-либо признаку, то специальное устройство в раме в той же позиции перфокарты пробьет идентичный признак. За час на перфораторе можно заполнить не более 80 карточек.

Теперь можно было либо подсчитать отверстия на всех перфокартах на основной машине - табуляторе, либо распределить их по тому же принципу на сортировке.

Табулятор (электромеханическая машина), внешне напоминающий бюро, работал от больших электрических батарей. На передней панели - электромеханические счетчики, по 10 штук в каждом горизонтальном ряду емкостью 10 000 единиц. Число горизонтальных рядов могло быть от 4 до 12. На столе справа - воспринимающий пресс, который считывает данные с перфокарт и передает их на табулятор или сортировальную машину. В верхней (подвижной) части пресса находятся металлические иголочки на пружинках, их расположение и число соответствует центрам чашечек с ртутью в нижней (неподвижной) части пресса. При считывании данных с перфокарты ее укладывают в пресс и вручную опускают верхнюю часть пресса. В местах пробивок иглы свободно проходят, достигая ртути, цепь замыкается, сигнал от чашечки по проводам поступает к счетчику. Каждой чашке соответствует свой счетчик, на лицевой стороне которого циферблат на 100 делений и две стрелки (большая показывает единицы и десятки, маленькая - сотни). Часовой механизм приводится в движение маленьким электромагнитом. Счетчики съемные, результаты сбрасываются поворотом стрелок вручную. По окончании обработки карточек на табуляторе каждый счетчик показывает, сколько раз в его позиции замыкалась электрическая цепь через отверстие в перфокарте, и подводятся простые итоги по одному признаку. Для статистических исследований большое значение имеют комбинации разных признаков, например пола с возрастом, с образованием и т. д. В таком случае прямое электрическое соединение ртутных чашечек со счетчиками не решит задачу - необходимо дополнительное использование сортировальной машины, которая работала совместно с табулятором, и наличие электромагнитных реле. Электромагнитные реле, известные с 1831 г., до Г. Холлерита не применялись в счетной технике. В необходимом количестве (не более 120 штук) реле устанавливали на задней панели табулятора. В сортировальной машине они располагались в каждой из 26 ячеек для отсортированных перфокарт и соединялись электропроводами со счетчиками табулятора. Скорость обработки карточек на табуляторе составляла 1000 штук в час.

Итак, управление механическими счетчиками и сортировкой осуществлялось электрическими импульсами, возникающими при замыкании электрической цепи при наличии отверстия в перфокарте. Импульсы использовались и для ввода чисел, и для управления работой машины. Поэтому машина Г. Холлерита была признана первой электромеханической счетной машиной с программным управлением. Она представляла собой комплект устройств (перфоратора, сортировальной машины и табулятора) различного функционального назначения, но связанных между собой технологически процессом обработки информации. Счетная машина задумывалась Г. Холлеритом как Census Machine (машина для переписи). Она по праву считается "первой статистической".

Алан Мэтисон Тьюринг - выдающийся английский математик, совершивший грандиозное открытие, которое положило начало компьютерной эре. В свои неполные 24 года он мысленно сконструировал абстрактный механизм, призванный решить одну из фундаментальных проблем математики, поставленную знаменитым немецким профессором Давидом Гильбертом в 1900 г. на парижском Международном конгрессе математиков. Тем самым Тьюринг не только дал четкий ответ на эту конкретную задачу, но и - что гораздо важнее - сформировал научную основу алгоритма и предвосхитил архитектуру современных компьютеров. Более того, сама идея решения задач путем конструирования абстрактных механизмов, исполняемых на электронных устройствах, стала важнейшей для зарождения новой профессиональной сферы интеллектуальной деятельности - программирования. Тьюринг показал, что не существует "чудесной машины", способной решать все математические задачи. Но продемонстрировав ограниченность возможностей, он на бумаге построил то, что позволяет решать очень многое и что мы теперь называем словом "компьютер".

Машина Тьюринга имеет бесконечную в обе стороны ленту, разделенную на квадратики (ячейки). В каждой ячейке может быть записан некоторый символ из фиксированного (для данной машины) конечного множества, называемого алфавитом данной машины. Один из символов алфавита выделен и называется "пробелом", предполагается, что изначально вся лента пуста, то есть заполнена пробелами.

Машина Тьюринга может менять содержимое ленты с помощью специальной читающей и пишущей головки, которая движется вдоль ленты. В каждый момент головка находится в одной из ячеек. Машина Тьюринга получает от головки информацию о том, какой символ та видит, и в зависимости от этого (и от своего внутреннего состояния) решает, что делать, то есть какой символ записать в текущей ячейке и куда сдвинуться после этого (налево, направо или остаться на месте). При этом также меняется внутреннее состояние машины (мы предполагаем, что машина не считая ленты имеет конечную память, то есть конечное число внутренних состояний). Еще надо договориться, с чего начинается и когда кончается работа.

Таким образом, чтобы задать машину Тьюринга, надо указать следующие объекты:

- произвольное конечное множество A (алфавит); его элементы называются символами;

- некоторый выделенный символ a0 из A (пробел, или пустой символ);

- конечное множество S, называемое множеством состояний;

- некоторое выделенное состояние s0 из S, называемое начальным;

- таблицу переходов, которая определяет поведение машины в зависимости от состояния и текущего символа (см. ниже);

- некоторое подмножество F, входящее в S, элементы которого называются заключительными состояниями (попав в такое состояние, машина останавливается).

Тьюринг отмечает в своей лекции важнейший момент: "Я уверен, что опасность того, что математик сделает ошибку, является неизбежным следствием его способности порой находить принципиально новый метод. Похоже, это подтверждается хорошо известным фактом, что наиболее надежные люди обычно не обнаруживают действительно новых методов". Вот он, ключ к разгадке тайн мышления. Как ни парадоксально, именно возможность ошибок в мыслительном процессе машины открывает перспективы ее интеллектуальной мощи. Тьюринг завершает свою лекцию пророчеством: "Нужно было бы приложить массу усилий, пытаясь, скажем, мыслить на равных с машиной, поскольку представляется вероятным, что как только начнется машинный способ мышления, ему не потребуется много времени, чтобы превзойти наши слабые мыслительные способности. Не возникал бы вопрос о смерти машин, и они могли бы быть способны общаться друг с другом, оттачивая свой разум. Таким образом, на некотором этапе мы могли бы ожидать, что машины получат власть, как описано в "Эрехоне" Сэмюэла Батлера".

Эмиль Пост предложил абстрактную вычислительную машину - машину Поста. Она отличается от машины Тьюринга большей простотой. Обе машины "эквивалентны" и были созданы для уточнения понятия "алгоритм".

Принцип работы

Машина Поста состоит из каретки (или считывающей и записывающей головки) и разбитой на секции ленты, считающейся условно бесконечной в обе стороны. В каждой клетке может быть записан символ из фиксированного алфавита. В любой конкретный момент головка обозревает одну клетку и способна работать только с ней.

Работа машины Поста определяется программой с конечным числом строк. Программы состоит из команд, имеющих по 3 поля, в которых записываются: № команды, операция и отсылка.

Для машины Поста определены операции 6 видов:

- Движение головки на 1 клетку вправо.

- Движение головки на 1 клетку влево.

- Запись метки.

- Удаление метки.

- Условный переход по метке.

- STOP - остановка (завершение работы машины Поста);

Для работы машины нужно задать программу и ее начальное состояние (т. е. состояние ленты и позицию каретки). После запуска возможны варианты:

- работа может закончиться невыполнимой командой (стирание несуществующей метки или запись в помеченное поле);

- работа может закончиться командой Stop;

- работа никогда не закончится.

Итоги

Выделим основные успехи электромеханического этапа развития вычислительной техники.

Основные этапы

Процесс эволюции счетных устройств начался в древние времена и продолжается сегодня. За это время люди создали различные приспособления для счета. Краткая история их развития может быть описана с помощью основных этапов:

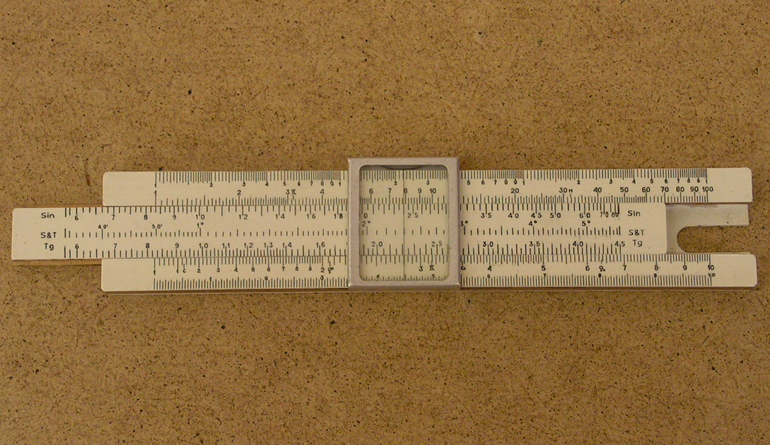

- Ручной. Это самый длительный этап. Он начался в глубокой древности, а завершился в середине XVII столетия. За это время были созданы различные ручные средства для подсчета, например, финикийские фигурки, логарифмическая линейка и т. д.

- Механический этап развития. Длился более двух столетий (вторая половина XVII — конец XIX века). Это время характеризуется быстрым развитием науки, что привело к появлению механических счетных машин. Они могли выполнять простые арифметические операции.

- Электромеханический. Среди всех этапов эволюции вычислительных устройств он оказался самым коротким. Его длительность составила лишь 60 лет. Начало электромеханическому этапу положило создание первого табулятора (1887), а завершился период в 1946 году. Созданные на этом временном отрезке устройства использовали электрический привод и реле. С их помощью скорость и точность вычислений существенно увеличились.

- Электронный этап начался в середине XX столетия и продолжается сегодня. Первые компьютеры имели большие размеры и существенно отличались от современных ПК.

Классификация истории развития вычислительной техники на хронологические этапы является условной. При использовании одного счетного устройства активно появлялись предпосылки для разработки следующего поколения девайсов.

Простейшие устройства

Сначала люди использовали для счета 10 пальцев на своих руках, а результаты вычислений фиксировались на камне, дереве и т. д. Когда появилась письменность, человек разработал различные способы записи цифр и системы счисления:

- в Индии использовалась десятичная;

- вавилоняне применяли шестидесятеричную систему.

На рубеже IV столетии до н. э. появился абак. Это приспособление представляло собой глиняную дощечку, на которую заостренным предметом наносились полоски. Вычисления осуществлялись посредством размещения на этих полосах различных предметов небольшого размера.

В XVII веке математик Непер из Шотландии открыл логарифмы, основываясь на работе шотландского ученого, Гантер (Англия) смог создать логарифмическую линейку. Это устройство используется и сегодня, хотя его первоначальная конструкция претерпела серьезные изменения.

Изобретение Гантера позволяла выполнять следующие операции:

- находить логарифмы;

- операции деления и умножения;

- находить тригонометрические функции;

- возводить в степень.

Это устройство стало последним приспособлением домеханической эры развития вычислительной техники.

Механические машины

В 1673 году известный ученый Лейбниц изобрел устройство, которое, помимо простейших операций с числами, позволяло извлекать квадратный корень. Чтобы этот ступенчатый вычислитель мог функционировать, ученому пришлось разработать двоичную систему счисления.

Через 2 столетия французский математик Ксавье Тома де Кальмар, основываясь на работах Лейбница, изготовил арифмометр. Эта машина уже могла делить и перемножать числа. Английский ученый Бэббидж через 2 года начал создавать устройство, способное выполнять вычисления с точностью до 20 знаков после запятой. Однако этот проект так и не был завершен.

Впрочем, имя Бэббиджа навсегда вошло в историю развития счетных устройств. Именно этот человек разработал машину, управлять которой можно было программно. В качестве носителя информации использовались перфокарты. С этим же устройством связано и имя первого программиста на планете — Ада Лавлейс. Именно этой женщине удалось создать первые программы для машины Бэббиджа.

Компьютерная техника

Первый аналог компьютера был создан еще в 1887 году американцем Голлеритом. Он разработал табулятор, который представлял собой электромеханическую вычислительную машину. В конструкции устройства присутствовали реле, счетчики и специальный сортировочный ящик. Машина могла сортировать статистические данные, записанные на перфокартах. Компания, созданная Голлеритом, затем превратилась в известную корпорацию IBM.

Также стоит отметить основные изобретения и теории, давшие в будущем толчок к развитию компьютерной техники:

- 1930 — дифференциальный анализатор (Ванновар Буш из США);

- 1936 — создана концепция вычислительной машины (Алан Тьюринг из Англии);

- 1937 — разработана электромеханическая машина для двоичного сложения (Джордж Стибиц из США);

- 1938 год — сформулированы принципы работы логического устройства вычислительной машины (Клод Шеннон из США).

Начало эры

Во многом активное развитие ЭВМ связано со Второй мировой войной. Правительства некоторых стран-участниц этого конфликта стремились получить стратегическое преимущество перед противником и начали финансировать работы по разработке вычислительных машин. Пионером компьютеростроения стал инженер из Германии Цузе. Им была сконструирована машина Z3, которая могла оперировать числами с плавающей запятой, работая при этом в двоичной системе. В качестве носителя информации в ней использовалась перфолента.

Однако первым функционирующим компьютером следует считать новую машину немецкого инженера — Z4. Он же разработал и первый язык программирования под названием Планкалкюль. В 1942 году 2 американских исследователя (Джон Атанасов и Клиффорд Берри) создали машину, работающую на вакуумных трубках. Она использовала двоичный код и выполняла ряд логических операций.

При поддержке правительства Англии в 1943 году была построена первая ЭВМ — Колосс. Работы над этим устройством велись в условиях максимальной секретности.

В состав машины входило около 2000 электронных ламп. Колосс использовался для взлома немецких кодов, создаваемых с помощью шифровального устройства Энигма. После завершения войны ЭВМ была уничтожена в соответствии с личным приказом Черчилля.

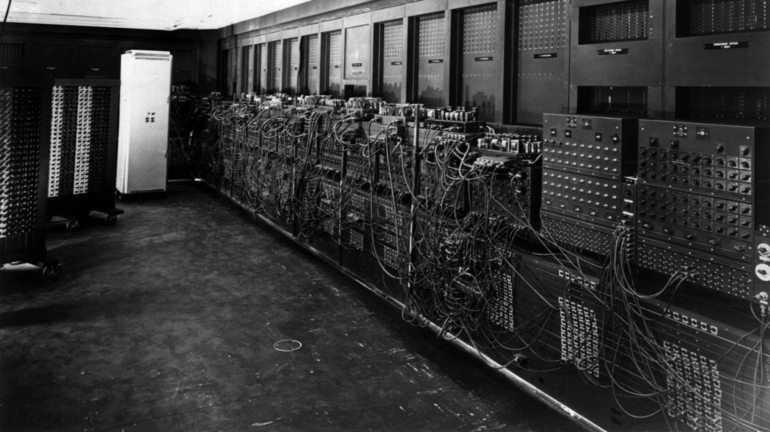

Работа над архитектурой

Прообраз архитектуры современного ПК был создан в 1945 году американским ученым фон Нейманом. Он первым предложил записывать программу в форме кода непосредственно в память вычислительного устройства. В те времена в США активно работали над созданием первого компьютера, способного решать различные задачи — ENIAC. Эта машина весила порядка 30 тонн, а для ее размещения требовалось около 170 м² площади.

В состав конструкции машины входило 18000 ламп. В течение 1 секунды она выполняла 5000 операций сложения либо 300 умножения. На европейском континенте первый универсальный компьютер был создан в СССР. Команда под руководством Сергея Лебедева в 1950 году сконструировала МЭСМ (малая электронная счетная машина). Для ее работы требовалось порядка 6000 ламп, а быстродействие компьютера составляло 50 операций в секунду. Эта же группа ученых через 2 года создала большую электронную счетную машину. Ее быстродействие составляло 10000 операций в секунду.

Создание полупроводниковых приборов

Главным недостатком электронных ламп был невысокий срок службы. Так как эти устройства быстро выходили из строя, обслуживание вычислительной машины существенно усложнялось. Проблема была решена в 1947 году, когда был изобретен транзистор. Полупроводниковые устройства выполняли аналогичные функции, что и лампы, но при этом имели ряд преимуществ:

- занимали мало места;

- низкое энергопотребление;

- более продолжительный срок службы.

Именно появление полупроводниковых приборов позволило компьютерам приобрести вид, напоминающий современные ПК. Благодаря работе американских инженеров Кибли и Нойса мир узнал о микросхемах. Основу этих устройств составлял германиевый либо кремниевый кристалл, на котором монтировались миниатюрные полупроводниковые приборы. Их количество достигало десятки и даже сотни тысяч.

Появление микросхем дало новый толчок к развитию ЭВМ. В 1964 году корпорация IBM представила первую машину семейства SYSTEM 360. В СССР первый компьютер на микросхемах был разработан в 1972 году, а назывался он ЕС. В его основе лежали разработки американской компании IBM. Одновременно с развитием компьютеров начинает активно совершенствоваться и программное обеспечение (софт). В 1964 году был разработан язык Бейсик, предназначенный для начинающих программистов. В 1969 году появился Паскаль, с помощью которого можно было решать различные прикладные задачи.

Персональные компьютеры

В начале 70-х годов стартовал выпуск четвертого поколения компьютеров. Это время для индустрии характеризуется началом использования в производстве вычислительной техники БИС (большая интегральная схема). Благодаря этому производительность ЭВМ достигла отметки в тысячи миллионов операций в секунду. Кроме этого, существенно снизилась и себестоимость производства ПК, что сделало их более доступными для обычного потребителя.

Одним из первых массовых компьютеров стала машина, созданная компанией Apple. Произошло это в 1976 году. В разработке ПК принимали участие Стив Возняк и Стив Джобс. Его стоимость составляла лишь 500 долларов. В 1977 году вышла вторая модель этого компьютера — Apple II. Роль этих личностей в развитии компьютерной техники сложно переоценить.

Быстрое распространение недорогих компьютеров привело к значительному падению прибыли компании IBM. Это факт вызвал беспокойство у ее руководства, и в 1979 году на рынке появился первый ПК от американского концерна. В нем был установлен процессор от Интел 8088, ОЗУ в объеме 64 Кбайт и дисковод для дискет. Специально для него компания Микрософт разработала новую операционную систему, в которой все было понятно даже новичку.

В дальнейшем наблюдалось стремительное развитие компьютерной техники. Новые процессоры начинают создаваться ежегодно и каждое новое поколение превосходит в производительности прошлое. Вся история развития ПК может быть представлена в таблице:

| Поколение | Элементная база | Быстродействие, операций в секунду | ПО | Применение | Примеры |

| I (1946−1959) | Электронные лампы | Не более 20000 | Машинные языки | Расчетные задачи | ЭНИАК и МЭСМ |

| II (1960−1969) | Полупроводниковые приборы | От 100 до 500 тысяч | Алгоритмические языки | Экономические, инженерные и научные задачи | БЭСМ-4, IBM 701 |

| III (1970−1979) | ИМС (интегральные микросхемы) | Около 1 миллиона | Операционные системы | САПР, научные и технические задачи, АСУ | ЕС 1060, IBM 360 |

| IV (с 1980 и до настоящего времени) | Микропроцессоры и БИС | Минимум десятки миллионов | Базы данных (БД) | АРМ, работа с графикой и текстами | Серверы и ПЭВМ |

| V (с 1990 до настоящего времени) | СБИС | Более миллиарда | Мощные вычислительные системы, искусственный интеллект | Все области | Ноутбуки, рабочие станции |

Сейчас компьютер можно найти практически в каждом доме, а жизнь современного человека сложно представить без ПК.

Читайте также: