Античная философия фалес пифагор гераклит кратко

Обновлено: 28.06.2024

Недавно сдавал краткий курс философии и столкнулся с тем страшным фактом, что ничего не знаю ни о мыслителях, ни о их идеях. Кинулся к учебнику, а там все написано серьезно, без базы, даже самой скромной, особо ничего не поймешь. Кинулся рыскать в интернете. Тоже засада, мало кто хочет рассказывать о философах примитивно и просто. На лесенке сложности, почти все лекторы стоят, как минимум, на третьей ступеньке. Ну, что же! Придется мне заняться созданием, самой примитивной шпаргалки по античным философам.

Вся философия (любовь к знанию) появилась из кризиса мифологии. Кризис образовался по причине того, что греки захватывая чужие земли не стремились всем навязать свой взгляд на мир. Греки старались все культуры между собой подружить. Разные боги, обычаи и традиции входили в естественное противоречие между собой и стройная картина мира, потихоньку, стала рушиться.

Самым главным философом Древней Греции является Сократ. От него идет отсчет, прямо как от Рождества Христова.

Фреска Рафаэля "Афинская школа". Поговаривают, что на автор запечатлел и себя в данном произведении в образе Гераклита, он сидит на первом плане, весь мрачный и сгорбленный.

Фреска Рафаэля "Афинская школа". Поговаривают, что на автор запечатлел и себя в данном произведении в образе Гераклита, он сидит на первом плане, весь мрачный и сгорбленный.

Период, что был раньше первого философа называется

"Досократическим" . Всё что было после, называем: "Сократическим периодом" .

Досократики

К ДОСОКРАТИКАМ (да, такой нежный термин действительно существует) относятся следующие мыслители:

Фалес

Гераклит

Парменид

Пифагор

Демокрит

Конечно же, великих умов было гораздо больше. Но почти все они овиты пеленою тайны. Почти никаких произведений данных авторов до наших времен не сохранилось.

Все мыслители относящиеся к ДОСОКРАТИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ пытались найти первопричину всего что происходит на земле.

Фалес считал, что мир состоит из воды.

Гераклит видел первопричину в огне.

Парменид разделил мир на бытие и небытие.

Пифагор считал, что мир состоит из чисел.

Демокрит пришел к выводу, что всё вокруг состоит из частиц.

СОКРАТ

Сократ, как и его предшественники, не оставил после себя никаких трудов. О деятельности первого философа в истории мы знаем исключительно благодаря переказам его учеников. У Сократа не было цели найти первопричину сущего, однако он придумал очень интересный способ добычи информации: задавать вопросы и во всем сомневаться. Именно Сократу принадлежит высказывание:

Сократ считал добрых людей умными, а злых людей он называл тупыми. И это было не просто его мнение, у него было для этого своё логическое обоснование.

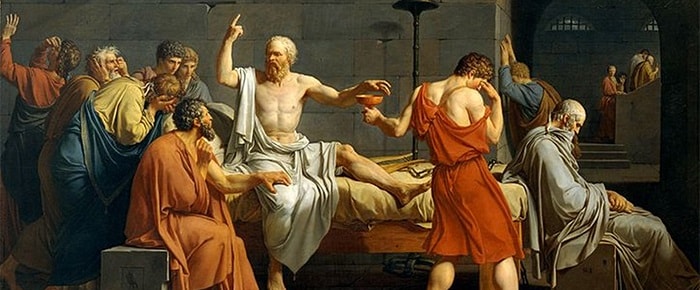

Любовь Сократа к разного рода вопросам и разоблачениям не осталась без внимания государства. Жизнь мыслителя закончилась самоубийством, на которое его вынудило пойти правительство.

Сократ считал добрых людей умными, а злых людей он называл тупыми. И это было не просто его мнение, у него было для этого своё логическое обоснование.

ПЛАТОН

Главным учеником Сократа был Платон. Помимо конспектирования всех мыслей своего учителя, данный философ отличился поиском сути. Платон разделил видимое в предмете с его истинным содержанием. По хорошему, идей Платона до сих пор никто постичь не может, ибо все эти поиски сути особо никак не помогают в жизни.

По всем приметам Платон был первым социалистом, он был адептом главенствующей роли государства и противником частной собственности.

По всем приметам Платон был первым социалистом, он был адептом главенствующей роли государства и противником частной собственности.

Платон разделял устремления человека на три типа: разумные, волевые и чувственные. В каждом человеке мыслитель подмечал доминантное положение одного из устремлений: размуное (философы), волевое (воины), чувственное (ремесленники).

Одной из самых прогрессивных идей Платона является разрушение института семьи. Философ предлагал изымать детей из семей и отдавать их на воспитание профессионалам.

АРИСТОТЕЛЬ

Родоначальник всей науки, Аристотель придумал 4 способа познания явления и предмета: материальная (из чего состоит), движущая (кто за этим стоит), целевая (для чего), сущностная (замысел).

Аристотель был учеником Платона, но по расхожему мнению от своего учителя он отступил. Кто-то же, наоборот, считает, что Аристотель развил идеи Платона в своих работах.

Аристотель вновь, как и досократики , задумался о первопричине всего сущего на земле и пришел к выводу, что изначально было ДВИЖЕНИЕ .

Аристотель попытался систематизировать все идеи высказанные до него, однако, это оказалось немного сложнее чем думалось на первый взгляд.

Аристотель попытался систематизировать все идеи высказанные до него, однако, это оказалось немного сложнее чем думалось на первый взгляд.

Самой простой и человечной идеей Аристотеля был поиск золотой середины. Мыслитель считал, что если человек сможет во всем соблюдать меру - тогда он будет счастлив.

Если Вам понравился этот материал, тогда ставьте пальцы вверх и мы продолжим выпускать статьи в этом же духе.

Античной философией называют совокупность философских учений Древней Греции и Древнего Рима в период с 7-6 веков до н.э. по 6 век н.э. Начало античной философии связывают с образование первых древнегреческих полисов и именем Фалеса Милетского (625-547 гг. до н.э.), а конец – с учением неоплатонизма и декретом императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н.э.).

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

В дальнейшем идеи античной философии легли в основу средневековой философии и считаются главным источников развития европейской общественной мысли.

В античной философии выделяют 4 основных периода: Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э., Классический этап (5-4 вв. до н.э.), Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 в. н.э.), Завершающий этап (3-6 вв. н.э.).

Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э.)

Доклассическая античная философия возникла в древнегреческих городах-государствах (полисах): Милете, Эфесе, Элее и т.д. Она представляет собой совокупность философских школ, названных по имени соответствующих полисов. Натурфилософы (в переводе –философы природы) рассматривали проблемы мироздания в единстве природы, богов и человека; причем природа космоса определяла природу человека. Главным вопросом доклассической философии был вопрос о первооснове мира.

Ранние натурфилософы выдвигали на первый план проблему космической гармонии, которой должна соответствовать и гармония человеческой жизни (космологический подход).

У поздних натурфилософов созерцательный подход сочетается с использованием логической аргументации, и появляется система категорий.

К натурфилософам относят:

Нужна помощь в написании работы?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Классический этап (5-4 вв. до н.э.)

Период расцвета античной философии. На этом этапе центром философской мысли были Афины, поэтому его также называют афинским. Главные особенности классического этапа:

Наиболее известными философами классического периода являются древнегреческие мыслители Сократ, Платон и Аристотель, а также философы-софисты.

Особенности философии софистов:

Софисты не создали единого философского учения, но они пробудили интерес к критическому мышлению и человеческой личности.

К старшим софистам причисляют (2-я пол. 5 века до н.э.): Горгия, Протагора, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития.

К младшим софистам относят: Ликофрона, Алкидамонта, Трасимаха.

Сократ (469-399 гг. до н.э) – считается основоположником классической философии. Как и софисты, он сделал центром своего учения человека и его внутренний мир, однако их учение считал бесплодным и поверхностным. Существование богов он ставил под сомнение, во главу угла ставил разум, истину и знание.

Главные идеи Сократа:

- Познание самого себя есть одновременно поиск знания и добродетели.

- Признание своего невежества побуждает к расширению знаний.

- Существует высший Разум, разлитый по Вселенной, а человеческий разум – лишь ничтожная его доля.

Сутью жизни Сократа были его беседы с учениками и дискуссии с оппонентами. Путем постижения истины он считал майевтику (метод, им же изобретенный, по-гречески означает повивальное искусство) – поиск истины путем диалога, иронии и коллективного размышления. Сократу также приписывают изобретение индуктивного метода, ведущего от частного к общему.

Поскольку свое учение философ предпочитал излагать в устной форме, основные его положение дошли до нас в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона.

Платон (Афинский) настоящее имя – Аристокл (427-347 гг. до н.э.). Ученик и последователь Сократа, всю жизнь проповедовал нравственный смысл его идей. Основал в пригороде Афин собственную школа, названную Академией, и положил начало идеалистическому направлению в философии.

Согласно идеалистической теории Платона мир делится на 2 категории:

В рамках своей философии Платон также разработал учение о добродетели и создал теорию идеального государства.

Идеи Платона оказали огромное влияние как на последующие философские школы античности, так и на мыслителей Средних Веков и Нового времени.

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Аристотель был учеником Платона и двадцать лет провел в его Академии. После смерти Платона он восемь лет служил воспитателем Александра Македонского, а в 335-334 гг. до н.э. основал в окрестностях Афин собственное учебное заведение – Ликей, где преподавал вместе с последователями. Создал свою собственную философскую систему, опирающуюся на логику и метафизику.

Основные положения философии Аристотеля:

- в основе любой вещи лежат: материя и форма (материальная сущность и идея вещи);

- философия – универсальная наука о бытие, она дает обоснование всем наукам;

- основой науки является чувственное восприятие (мнение), однако истинного знания можно достичь лишь с помощью разума;

- решающее значение имеет поиск первой или конечной причины;

- главная причина жизни есть душа – сущность бытия любой вещи. Существуют: низшая (растительная), средняя (животная) и высшая (разумная, человеческая) душа, придающая смысл и цель человеческой жизни.

Аристотель переосмыслил и обобщил философские знания всех предыдущих античных мыслителей. Он впервые систематизировал имеющиеся науки, разделив их на три группы: теоретические (физика, математика, философия), практические (среди которых одной из главных была политика) и поэтические, регулирующие производство различных предметов). Также он разработал теоретические основы этики, эстетики, социальной философии и основную структуру философского знания. Аристотель является автором геоцентрической системы в космологии, которая существовала вплоть до гелиоцентрической системы Коперника.

Учение Аристотеля явилось наивысшим достижением античной философии и завершило ее классический этап.

Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 век н.э.)

Этот период получил свое название от греческого государства – Эллады, но включает также и философию римского общества. В это время в античной философии произошел отказ от создания фундаментальных философских систем и переход к проблемам этики, смысла и ценностей человеческой жизни.

Лукреций Кар (ок. 99 – 55 вв. до н.э.);

Основа человеческого счастья есть стремление к наслаждению, безмятежности и душевному спокойствию (атараксии).

Стремление к наслаждению – не субъективная воля человека, а свойство человеческой природы.

Зенон из Кития (336-264 гг. до н.э.) – основатель школы.

Эпиктет (50-138 гг. до н.э.);

Счастье есть главная цель человеческой жизни.

Благо есть то, что направлено на сохранение человеческого существа, зло – все, что направлено на его уничтожение.

Жить нужно в согласии с естественной природой и своей совестью.

Стремление к собственному сохранению есть не-нанесение вреда другому.

Панетий (ок. 185-110 гг. до н.э.);

Завершающий этап (3-6 вв. н.э.)

Период с 3 по 6 века н.э. включает философию не только греческого, но и римского мира. На этом этапе происходил кризис в римском обществе, что нашло отражение и в общественной мысли. Интерес к рациональному мышлению угасал, росла популярность различных мистических учений и влияние христианства.

Самым влиятельным учение этого периода стал неоплатонизм, наиболее известным представителем которого был Плотин (205-270 гг. н.э.).

Представители неоплатонизма занимались толкованиями учения Платона и критиковали все последующие течения. Главными идеями неоплатонизма были:

- Все низшее вытекает из Высшего. Высшее – это Бог, или некое философское первоначало. Высшее невозможно постичь разумом, лишь путем мистического экстаза.

- Суть познания – познание божественного принципа, воплощающего подлинность бытия.

- Благо – есть духовность, освобождение от телесного, аскетизм.

Полезные источники

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

Философия зародилась практически одновременно в трех самых больших регионах древней цивилизации ̶ на Востоке, в Греции и Риме. Приблизительно тогда же произошло зарождение философии в Древнем Вавилоне и Египте. Однако здесь философия не достигла уровня, присущего более развитым странам. Античная философия ̶ это философские учения в древнегреческих (с конца V до н.э. до VI н.э.) обществах. В её многообразных формах имеют начало почти все позднейшие типы философского мировоззрения.

Философия античного мира выросла из мифологии и эпоса греков и восточных соседей (Египет, Вавилон). Постепенно мифологический образ мышления начал наполняться рациональным содержанием и соответствующими формами мышления: возрастала сила обобщающего и аналитического мышления, зародились наука и философия, возникли понятия и категории философии.

Основные представители античной философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор, Гераклит Эфесский, Ксенофан, Парменид, Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит, Протагор, Горгий, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур.

В античной философии можно выделить следующие этапы:

1) становление древнегреческой философии (VII-Vвв. до н.э.) – основное внимание уделялось проблемам космоса, природы;

2) классическая греческая философия ( V-IV вв. до н.э.) – учение Сократа, Платона, Аристотеля, основное внимание обращается на человека и его связь с природой;

3) греко-римский, или эллинистический этап (конец IV в. до н. э. – IVв. н.э.).

Кратко рассмотрим эти учения.

Милетская школа.

В VII-Vвв. до н.э. Милет стал одним из крупнейших центров древнегреческой цивилизации и культуры, поддерживал широкие экономические и культурные связи со странами Востока и Запада. В результате греки унаследовали опыт наблюдений над природой, технических знаний, накопленных более древними цивилизациями Египта и Вавилона.

Первые греческие философы Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит и другие были и первыми естествоиспытателями. Основу всех многообразных состояний материи вещей и явлений они пытались найти в некой субстанции ̶ первоматерии, отождествляя её с чувственно-воспринимаемыми состояния-

ми материи. Фалес (625-545гг. до н.э.) ̶ с водой, Анаксимен (560-480 гг. ) ̶ с воздухом, видя в нём бесконечность и легкость изменяемости вещей, Гераклит ̶ с огнем и т.д.. Только Анаксимандр субстанцией первоматерии считал нечто, лишенное чувственной определённости, беспредельное ̶ апейрон. Первооснова (апейрон) превращается в различные земные стихии (земля, воздух, вода, огонь), что в последующем и создает богатство окружающего мира.

Милетцы своими воззрениями положили начало философскому подходу к вопросу происхождения сущего: к идее субстанции, к сущности всех вещей и явлений мироздания.

Гераклит считал первоначалом всего мира огонь. Огонь ̶ это энергетически-материальное и одновременно божественное воплощение Логоса. Огонь как душа космоса предполагает разумность и божественность. Разумность, то есть Логос, правит всем через всё: он всё направляет и всему даёт форму. Природа подчиняется скрытому закону природы ̶ Логосу.

Гераклита считают ярким представителем религиозного движения своего века.

Всякая гармония выразима числовой пропорцией. Следовательно, всё в природе познаваемо и выражаемо с помощью чисел. Пифагор успешно разрабатывал различного рода математические доказательства.

Душа человека – часть мировой души, она бессмертна. Ему принадлежит идея переселения душ.

Гегель писал, что учение пифагорейцев ̶ один из промежуточных этапов на пути признания первоначал физическими, к признанию их идеальными, на пути от Милетской школы к Платону.

Ксенофан (565-473 гг. до н.э.) ̶ автор концепции единого Бога. Считается учителем Парменида и тем самым основоположником школы элеатов.

Его основная идея ̶ борьба против антропоморфизма, против мифологии вообще. Утверждал, что люди создают богов по своему образу. Бог есть абсолютный, вечный и бесконечный космос. Этим заявлением он поддерживал позицию пантеизма.

Парменид (540-480 гг. до н.э.) и его последователь Зенон (490-430 гг. до н. э.) явились наиболее известными представителями элейской школы.

Бытие есть то, что охватывается мыслью. Небытие не существует, так как его нельзя мыслить и поэтому о нем не надо говорить. Гносеология Парменида основана на том, что истина доступна только размышлению. Разум, управляя чувствами, может достигнуть истины. Чувственный же опыт обманчив, поскольку дает видеть только кажимость.

Тем самым, эмпирическое познание и умозрительное резко отделяются друг от друга. Предметом истинного познания может быть лишь единое, неизменное бытие.

Элеаты считаются родоначальниками рационализма, так как они подошли к понятийному отображению действительности. Они первыми поняли, что процесс познания – это переход от чувств к разуму, но рассматривали данные пути познания обособленно, противопоставляли их.

Элеаты окрыли специфику рационального мышления. Единое у элеатов, в отличие от древнеиндийского Единого и древнекитайского дао, рационально, и наличие его обосновывается мышлением, что выводило на философское видение проблем.

Античная атомистика

Демокрит (460-370 гг. до н. э.) создает атомистическую концепцию вещества, которая решала противоречие между положением Гераклита о всеобщей изменчивости и Парменида о неизменяемости бытия. В природе может быть как бытие, так и небытие.

Демокрит и его последователи пришли к выводу о бесконечности и вечности материального мира, отвергали бессмертие души, критиковали религиозные предрассудки.

В Новое время понятие атома вошло в физику для обозначения материальных частиц, была положена в основу естественно-научной картины мира.

Философия зародилась практически одновременно в трех самых больших регионах древней цивилизации ̶ на Востоке, в Греции и Риме. Приблизительно тогда же произошло зарождение философии в Древнем Вавилоне и Египте. Однако здесь философия не достигла уровня, присущего более развитым странам. Античная философия ̶ это философские учения в древнегреческих (с конца V до н.э. до VI н.э.) обществах. В её многообразных формах имеют начало почти все позднейшие типы философского мировоззрения.

Философия античного мира выросла из мифологии и эпоса греков и восточных соседей (Египет, Вавилон). Постепенно мифологический образ мышления начал наполняться рациональным содержанием и соответствующими формами мышления: возрастала сила обобщающего и аналитического мышления, зародились наука и философия, возникли понятия и категории философии.

Основные представители античной философии: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор, Гераклит Эфесский, Ксенофан, Парменид, Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит, Протагор, Горгий, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур.

В античной философии можно выделить следующие этапы:

1) становление древнегреческой философии (VII-Vвв. до н.э.) – основное внимание уделялось проблемам космоса, природы;

2) классическая греческая философия ( V-IV вв. до н.э.) – учение Сократа, Платона, Аристотеля, основное внимание обращается на человека и его связь с природой;

3) греко-римский, или эллинистический этап (конец IV в. до н. э. – IVв. н.э.).

Кратко рассмотрим эти учения.

Милетская школа.

В VII-Vвв. до н.э. Милет стал одним из крупнейших центров древнегреческой цивилизации и культуры, поддерживал широкие экономические и культурные связи со странами Востока и Запада. В результате греки унаследовали опыт наблюдений над природой, технических знаний, накопленных более древними цивилизациями Египта и Вавилона.

Первые греческие философы Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит и другие были и первыми естествоиспытателями. Основу всех многообразных состояний материи вещей и явлений они пытались найти в некой субстанции ̶ первоматерии, отождествляя её с чувственно-воспринимаемыми состояния-

ми материи. Фалес (625-545гг. до н.э.) ̶ с водой, Анаксимен (560-480 гг. ) ̶ с воздухом, видя в нём бесконечность и легкость изменяемости вещей, Гераклит ̶ с огнем и т.д.. Только Анаксимандр субстанцией первоматерии считал нечто, лишенное чувственной определённости, беспредельное ̶ апейрон. Первооснова (апейрон) превращается в различные земные стихии (земля, воздух, вода, огонь), что в последующем и создает богатство окружающего мира.

Милетцы своими воззрениями положили начало философскому подходу к вопросу происхождения сущего: к идее субстанции, к сущности всех вещей и явлений мироздания.

Гераклит считал первоначалом всего мира огонь. Огонь ̶ это энергетически-материальное и одновременно божественное воплощение Логоса. Огонь как душа космоса предполагает разумность и божественность. Разумность, то есть Логос, правит всем через всё: он всё направляет и всему даёт форму. Природа подчиняется скрытому закону природы ̶ Логосу.

Гераклита считают ярким представителем религиозного движения своего века.

Всякая гармония выразима числовой пропорцией. Следовательно, всё в природе познаваемо и выражаемо с помощью чисел. Пифагор успешно разрабатывал различного рода математические доказательства.

Душа человека – часть мировой души, она бессмертна. Ему принадлежит идея переселения душ.

Гегель писал, что учение пифагорейцев ̶ один из промежуточных этапов на пути признания первоначал физическими, к признанию их идеальными, на пути от Милетской школы к Платону.

Ксенофан (565-473 гг. до н.э.) ̶ автор концепции единого Бога. Считается учителем Парменида и тем самым основоположником школы элеатов.

Его основная идея ̶ борьба против антропоморфизма, против мифологии вообще. Утверждал, что люди создают богов по своему образу. Бог есть абсолютный, вечный и бесконечный космос. Этим заявлением он поддерживал позицию пантеизма.

Парменид (540-480 гг. до н.э.) и его последователь Зенон (490-430 гг. до н. э.) явились наиболее известными представителями элейской школы.

Бытие есть то, что охватывается мыслью. Небытие не существует, так как его нельзя мыслить и поэтому о нем не надо говорить. Гносеология Парменида основана на том, что истина доступна только размышлению. Разум, управляя чувствами, может достигнуть истины. Чувственный же опыт обманчив, поскольку дает видеть только кажимость.

Тем самым, эмпирическое познание и умозрительное резко отделяются друг от друга. Предметом истинного познания может быть лишь единое, неизменное бытие.

Элеаты считаются родоначальниками рационализма, так как они подошли к понятийному отображению действительности. Они первыми поняли, что процесс познания – это переход от чувств к разуму, но рассматривали данные пути познания обособленно, противопоставляли их.

Элеаты окрыли специфику рационального мышления. Единое у элеатов, в отличие от древнеиндийского Единого и древнекитайского дао, рационально, и наличие его обосновывается мышлением, что выводило на философское видение проблем.

Античная атомистика

Демокрит (460-370 гг. до н. э.) создает атомистическую концепцию вещества, которая решала противоречие между положением Гераклита о всеобщей изменчивости и Парменида о неизменяемости бытия. В природе может быть как бытие, так и небытие.

Демокрит и его последователи пришли к выводу о бесконечности и вечности материального мира, отвергали бессмертие души, критиковали религиозные предрассудки.

В Новое время понятие атома вошло в физику для обозначения материальных частиц, была положена в основу естественно-научной картины мира.

Формирование античной философии происходило в Греции в VI в. до н.э. Окончила своё существование античная философия вместе с распадом Римской империи в V в. н.э.

Античная философия в большинстве своё развивалась в греческих городах-государствах, преимущественно в Афинах, своё существование не приостановила даже в период македонского правления в Римской империи. Античная философия состоит из нескольких направлений, которые коренным образом отличаются друг от друга. В основе этих отличий то, что часть из них базировались на мистификациях и мистических представлениях, а другая часть на строгих доказательствах.

Греки, точно так же, как и многие другие народы имели собственные религиозные мифы о происхождении мира и человеческой цивилизации. Однако это никоем образом не влияло на возросший интерес к поиску истинной причины происхождения мира. Более того, некоторые мыслители приблизительно за шесть веков до н.э. пытались найти рациональные объяснения и эмпирически оправданные теории о строении и происхождении мира.

Территориально многие из первых философов жили в городе-государстве Милете. Он располагался на побережье теперешней Турции. Речь идёт о Фалесе, Анаксимандре и Анаксимене. Они известны как представители милетской школы, от названия своего родного города. Своей главной задачей милетцы видели поиск первовещества или первоначала, из которого происходит всё разнообразие мира.

Представители милетской школы философии

Фалес

Фалес был родом из Милета, города, который считался наиболее процветающим торговым объектом Малой Азии. Его основная заслуга состоит в том, что он предсказал солнечное затмение, тем самым хотя бы примерно обозначив примерные годы своей жизни. По утверждениям астрономов затмение произошло в 585 г. до н.э. Известно также о его жизни, что он совершил поездку в Египет, откуда привёз знания по геометрии. Стоит отметить, что египтяне использовали геометрические сведения исключительно для решения эмпирических задач, а вот греки, в последствии, смогли создать математику как науку. Фалес утверждал, что вода – это первичное вещество, которое является основой Вселенной, а всё остальное появляется из неё. Такие умозаключения Фалеса о воде и всём остальном, что из неё происходит, можно понимать, как гипотезу.

Даже в начале XX в. Бытовало мнение, что всё сущее состоит из водорода, который составляет две трети воды. Это положение было общепризнанным.

Анаксимандр

Анаксимандр ученик и последователь Фалеса. Он говорил о том, что всё многообразие мира происходит из единой первичной субстанции. Однако по его предположению это была не вода, а нечто иное, то, что пока неизвестно человеку. Анаксимандр утверждал, что первосубстанция по определённым причинам не может быть водой или каким-то иным известным веществом. Объяснял он это тем, что воздух – холоден, вода – имеет отношение к влажности, огонь – горяч, и если бы хоть какой-то из этих элементов составлял первооснову, то его субстанция могла бы поглотить все остальные.

Таким образом, логично утверждать, что первичная субстанция должна иметь вид чего-то нейтрального. Анаксимандр считал, что мир, в котором мы живём, находится в параллельном существовании с другими такими же мирами, которые так же рождают и умирают. Все они появляется посредством развития и не являются результатом чьего-то творения.

Анаксимандр говорил об эволюции применительно и к миру животных. Живые существа сформировались из влажной субстанции, по его мнению.

Возникновение жизни из воды или водной среды считалась на то время достаточно новаторской идеей. Также говорилось об постепенной эволюции видов посредством влажной среды.

Анаксимен

Анаксимен являлся учеником Анаксимандра. Он занимался продолжением его трудов и активно штудировал главную идею своего учителя и милетских натурфилософов. Он выдвигал идею о первоначале как о воздушной субстанции. Объясняя это тем, что воздух является самой подвижной средой.

При охлаждении он становится водой, заем землёй и, в конце концов, камнем. Эта идея необычна в том, что любые различия между субстанциями интерпретируются как количественные различия, зависящие от степени сгущения. Анаксимен возводит воздух до ранга божественного.

Анаксимен говорил: "Подобно тому, как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлют весь мир".

Первые досократики из Милета и одновременно представители милетской школы – Фалес, Анаксимандр и Анаксимен работали над тем, чтобы отыскать космологические концепции, в основе которых лежит представления о мире, в котором мы живём.

Гераклит

Воззрения Гераклита отличались от воззрений милетцев. Она пытались найти первопричину мира, а Гераклит принялся за установление основных черт мира, первым выделив его бесконечное становление. Важнейшая черта всего сущего – движение. Это происходит потому, что всё вокруг меняется и постоянного ничего не существует.

Известнейшая фраза Гераклита: "Всё течёт, всё изменяется!"

Это выражение стало крылатым, приобрело множество смыслов и вариаций, основная идея в том, войти дважды в одну и ту же реку. На первый взгляд может показаться, что река остаётся прежней, но по сути в ней всё изменилось.

Рассуждая о вопросах первоначала мира, Гераклит предложил идею рассматривать огонь как главную субстанцию. Огонь в качестве совершенного образа движения: пламя меняется непрерывно при этом сочетает в себе гармонию контрастов. Это процесс напоминает пламя костра, который рождается благодаря чьей-то смерти.

Жизнь Гераклита связана ещё и с тем фактом, что существует идея вечного изменения. Для него это была практически доктрина или иными словами теория о слиянии противоположностей. По его мнению, существует единство, но оно образовывается посредством соединения противоположностей. В непрерывной борьбе противоположности соединяются и становятся источником беспрерывного движения, которое и есть гармония.

Гераклит в этом контексте превозносил войну: "Война – отец всего и всего царь; одним она определила быть богами, другим – людьми; одних она сделала рабами, других – свободными…", "Следует знать, что война всеобща и правда – борьба и что всё происходит через борьбу и по необходимости".

Эти мысли являются началом зарождающейся гегелевской философии, которая основана на единстве и борьбе противоположностей. Г. Гегель будет позднее согласен с Гераклитом в отношении величайшего значения войны.

Бытует мнение, что такое превозношение войны Гераклитом, связано с тем, что он достаточно презрительно относился к человечеству в целом. Он утверждал, что только силой можно заставить людей делать добрые дела.

Гераклит писал: "Всякое животное направляется к корму бичом". Хотя вряд ли однозначно можно согласиться с мыслителем в этом выражении. Однако его высказывание: "Многознание не научает быть мудрым, мудрость – это знание оснований и причин" имеет полное право на адекватное существование.

Религиозно-философская школа пифагорейцев

Пифагор

Пифагор понятию первоначала не придаёт большого значения, и оно теряет всякую физическую связь с элементами. Он видел начало в числе. Более того, математическая наука приобретает вид доказательного дедуктивного обоснования именно в трудах Пифагора. Пифагор связывал математику со специфической формой мистицизма.

Пифагор является основателем мистического учения. Воззрения философа приобрели реальные очертания в религиозном ордене, где было прописано:

- Воздержание от употребления в пищу бобов.

- Не поднимать то, что упало.

- Не прикасаться к белому петуху.

Данные правила как табу. Греческая культура в целом пропитана противоположностями между рационализмом и мистификацией. Как итог, Пифагор сочетает в себе две противоположные традиции: научную и мистическую.

Пифагор говорил о бессмертии души, верил, что она переселяется в другие виды животных.

Однажды гуляя, Пифагор увидел собаку, которую били. Он попросил прекратить, потому что считал, что душа его друга именно в этой собаке, аргументировав это тем, что узнал его по голосу.

В пифагорейском союзе было место и для мужчин, и для женщин на равных условиях. Все члены данного сообщества имели собственность и владели ей сообща, они все вели схожий образ жизни. Математику они воспринимали как средство для достижения конкретного жизненного идеала, который виделся им в созерцательном образе жизни.

"Именно беспристрастная наука является. важнейшим. средством очищения; и человек, посвятивший себя науке, – настоящий философ, он наиболее полно освобождается от "круговорота рождения"".

Пифагор говорил, что все вещи есть суть числа. Число является причиной всякой вещи и передаёт суть взаимосвязи всего сущего. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, если всё есть число, значит и весь космос представлен числовой системой упорядоченного характера.

Важно отметить, что Пифагор стал первым, кто использовал слово космос для обозначения всего мирского порядка. Открытие математической систематичности всего сущего поменяло течение постигающего разума и ход развития всей западной культуры. С господством числовой гармонии изменился взгляд на мир. Вместо тёмных непонятных сил пришло число как символ разумного порядка и истины.

Античная философия делится на три области (ранняя — VII-V. Век до н.э., классический — V-IV. Век до н.э., эллинистический — IV. век до н.э.) — VI век до н.э.) или четыре периода.

Ранний период называется досократовским, поскольку он длился до начала философской деятельности Сократа; философов этого периода называют досократиками. Среди них обычно называют Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Пифагора, Гераклита, Зенона, Парменида, Демокрита и некоторых других мыслителей. Как правило, это были основатели или активные члены первых философских школ.

Очень важным в то время был вопрос о происхождении, материальной основе Вселенной, как мы бы сказали сегодня. Размышления первых философов были обусловлены мифологией, информацией, содержащейся в мифах о четырех стихиях — воде, земле, воздухе, огне, из которых состоит все в мире.

Милетская школа

Философы милетской школы: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен.

Милетская школа зародилась в греческом полисе Милет на западном побережье Малой Азии (современная Турция). Он был основан Фалесом (ок. 640/625 — ок. 547/545 до н.э.), одним из знаменитых мудрецов Древней Греции, которого ученые считают первым европейским философом.

Фалес считал воду первоосновой мира, которая в его понимании была божественной и разумной, и из которой возникло все сущее, включая плоскую землю, покоящуюся на воде. В мире много богов; все в нем одушевлено; боги и души — источник постоянного движения.

Ученик Фалеса, Анаксимандр (610-540 гг. до н.э.), вероятно, считал невозможным выбрать оригинал из, возможно, одинаковых элементов. Поэтому он предложил апейроп — неопределенное, бесконечное, вечное материальное начало, из которого, в свою очередь, образуются знакомые нам четыре элемента. Самая тяжелая из них — земля; она парит в воздухе в центре мира, над ней находится вода, а дальше — воздух. Огонь сформировал солнце, луну и звезды.

Анаксимандр также выдвинул идеи о законе сохранения материи и о происхождении человека как результата эволюции животных.

Ученик Анаксимандра (585-525 гг. до н.э.) пришел к выводу, что первоосновой всех вещей в мире является воздух. Разряженная, она превращается в огонь и далее в эфир; сгущенная — в воду, в землю и, наконец, в камни. Боги и души также состоят из воздуха. Следовательно, души материальны.

Эфесская школа

Эфесская школа была основана Гераклитом Эфесским (ок. 544/540/535 — ок. 483/480/475 до н.э.), который жил в городе Эфесе на западном побережье Малой Азии; отсюда название школы и эпитет ее основателя.

Гераклита многие считают первым европейским диалектиком.

Пифагореизм

Это философское движение было основано Пифагором (ок. 570 — ок. 500 гг. до н.э.) с острова Самос, поэтому его также называли самосским. На юге Апеннинского полуострова, в Кротоне, он основал ассоциацию (тайную, со строгими правилами) единомышленников, разделявших его взгляды и активно участвовавших в политической жизни Кротона.

В отличие от милетян и эфесян, Пифагор был идеалистом. Он считал числа (натуральные целые числа) основой мира. Все в мире подсчитано и имеет числовые отношения; эти отношения создают гармонию в мире. Числа — это основа пяти элементов, из которых состоит все многообразие мира и нашей планеты — центра Вселенной. Он даже соотносил звуки (даже в музыке) с различными числами. Пифагор также верил в переселение душ.

Алейская школа

Он существовал в Элее в южной части Апеннинского полуострова. Наиболее известными его представителями были Парменид (жил в 6-5 веках до н.э.), Зенон (ок. 490-430 гг. до н.э.).

Элеаты первыми выдвинули идею об иллюзорной природе чувственного мира; по их мнению, реальным следует считать духовный, а не физический мир. Не люди были созданы богами, а боги — людьми (Ксенофан). Познать истину можно только рациональным путем, поскольку бытие и мышление тождественны, но чувства ложны.

Бытие неподвижно, потому что если есть небытие, то оно тоже существует, следовательно, оно тоже бытие, а если бытие и небытие тождественны, то между ними не может быть перехода, следовательно, нет причины для движения (Парменид). Зенон разработал апории (загадки), чтобы доказать этот тезис.

Атомисты

Большинство ученых согласны с тем, что Демокрит (ок. 460-370 гг. до н.э.) из Абдеры был одним из авторов атомизма, а многие считают, что его учитель Левкипп был плодом легенд.

Атомы (неделимые) — неделимые, несотворимые и неуничтожимые, мельчайшие (но различающиеся по форме, массе и размеру) подвижные частицы — рассматриваются атомистами как основа бытия. Их бесконечное множество. Они периодически собираются в объекты наблюдаемого материального мира, затем со временем распадаются, образуя другие объекты в ином соотношении. Этот процесс бесконечен, но не хаотичен; он подчиняется некоторой необходимости (детерминизм). В промежутках между атомами находится бесконечная пустота (подобная вакууму).

Кроме перечисленных школ и философов, были и другие, со своими особенностями мира, со своими вариантами инициалов. Например, Анаксагор (ок. 500-428 гг. до н.э.), который верил в гомеомеризм — мельчайшие частицы материи, являющиеся носителями определенных свойств (например, свойств огня, воздуха, вола или железа), различное соотношение которых в конкретной вещи определяет ее свойства, или Эмпедокл (ок. 490-430 гг. до н.э.), считавший, что в основе бытия лежат любовь и вражда, которые находятся в постоянном взаимодействии и по своей природе пассивно приводят элементы в движение.

Общей чертой ранней античной философии была попытка объяснить природу природы, декларативный, а не дискуссионный способ изложения своих позиций. Большинство философов искали первооснову мира, множество одушевленных вещей, природу (гилозоизм). Главная особенность философии этого периода — космоцентризм.

Следующий период античной философии характеризуется большей зрелостью и глубиной размышлений о природе и космосе, а переломным моментом стало радикальное изменение основных проблем, рассматриваемых философией. В частности, учение Сократа было скорее антропоцентричным, чем космоцентричным. И если ранний период был рождением античной философии, то классический период был ее расцветом.

Софисты

Для софистов было характерно критическое отношение к окружающей действительности, неприятие прежних традиций, философских идей и выводов, этических норм, которые не были достаточно обоснованы, стремление отстаивать свои позиции с помощью логики. Они учили других побеждать в спорах и изобретали различные методы аргументации. Для этого они разработали, в частности, софизмы (греч. sophisma — хитрость) — формально правильные на вид, но по сути ложные умозаключения, основанные на сознательном нарушении правил логики. Например, рогатый софизм: что не потерял, то приобрел. Вы не потеряли рога. Поэтому у вас есть рога.

Сократ

Некоторые современники и исследователи также относят Сократа к софистам — он также мало интересовался натурфилософией (философией природы), ставил человека в центр философского понимания мира, также учил других людей, также скептически относился к догмам. Но он должен помнить, что софисты учили людей за деньги, Сократ же был бескорыстен, главной целью софистов в дискуссиях было одолеть оппонента, Сократ всегда искал истину, софисты отвергали объективные критерии добра и зла (все относительно), Сократ считал, что именно знание природы добра и зла делает людей добродетельными.

Сократ принципиально не писал книг. Его взгляды известны благодаря трудам Платона, Ксенофонта. …Аристотель…. …Диоген Лаэртский.

Сократ представил теорию добродетели, основанную на знании: мужество — знание того, как преодолеть свой страх, справедливость — знание того, как исполнять законы. Невежество было пороком, злом. Он также разработал свой собственный метод, помогающий людям постигать знания. Он назвал ее майевтикой (искусство акушерства) и подчеркнул свою роль как простого помощника в рождении истины. Он искал истину через диалог с собеседниками. Он верил в переселение душ.

Сократ полностью проявил свою гражданскую и философскую позицию не только в своей жизни, но и в своей смерти. Когда его заключили в тюрьму по сомнительному обвинению и приговорили к смерти (после отказа отречься от своих убеждений), он отказался от побега, подготовленного его учениками, чувствуя себя обязанным подчиниться законам, единым для всех афинян.

Идеи Платона

Влияние Платона

Платон придавал большое значение пониманию законов общественного бытия. Он создал первую из самых известных идеальных моделей государства. Он считал монархию и аристократию лучшими из существующих социальных систем, но понимал, что они далеки от совершенства. По мнению Платона, происхождение государства лежит в разделении труда, и каждый человек с рождения предрасположен к одному из трех основных видов общественной деятельности.

Поэтому государство должно состоять из трех слоев: Во главе его стоят мудрые философы; второй слой — стражники или воины, обеспечивающие военную и внутреннюю безопасность государства; и, наконец, третий, самый многочисленный слой — ремесленники и крестьяне, обеспечивающие материальное процветание государства. При этом последние имеют имущество, имеют семьи, а первые и вторые не имеют никакого имущества, даже жены и дети у них общие. Достойная жизнь, ее высокое качество для высших классов достигается за счет налогов ремесленников и крестьян.

Каждая страта — это каста экспертов в своей области. Итак, мудрецы — это лучшие и мудрейшие из хранителей, достигшие определенных успехов в службе, проявившие себя храбрыми воинами, умелыми руководителями и добросовестными гражданами государства.

Идеи Платона оказали влияние на всю последующую философию. Самым выдающимся учеником Платона был Аристотель.

Наследие Аристотеля

В отличие от Сократа и Платона, Аристотель (384-322 гг. до н.э.) не был афинянином; он родился в Стагире, и в этом контексте его иногда называют стагиритом. Аристотель 20 лет учился в Академии у Платона, а после смерти Платона некоторое время путешествовал, пока его не пригласил Филипп, царь Македонии, для обучения своего сына Александра, который впоследствии стал известным политическим деятелем и полководцем, создав одно из самых могущественных государств в древнем мире. Позже (335 г. до н.э.) Аристотель открыл в Афинах собственное учебное заведение — Лицей, где он проводил занятия во время прогулок, поэтому его учеников называют перипатетиками (прогуливающимися). После смерти Александра он был вынужден покинуть Афины и вскоре умер на острове Эвбея.

Аристотель основывал свои онтологические взгляды на критике Платона, которого он, тем не менее, высоко ценил. Аристотель не был удовлетворен платоновским эйдосом. В качестве первоначала он предложил материю (как возможность, потенцию) и форму (которая является сущностью конкретной вещи). Материя и форма проявляются в своей связанности в конкретных вещах. Нет никаких независимых идей. Кроме них, существует первоматерия, бесформенная субстанция, пассивный исходный материал, а также сверхформа, движитель, первопричина, цель всех вещей и одновременно мировой разум. Все это вместе составляет бытие, которое обладает такими свойствами, как количество и качество, время, отношение, положение, состояние и так далее.

Познание

Благодаря сходству форм бытия и мышления человек способен познавать мир. Познание — это процесс, включающий чувственное восприятие отдельных вещей и их свойств, опыт — память об известных вещах, искусство — познание сущности многих вещей, а философия — познание причин, форм и пелей всех вещей.

Философские положения Аристотеля нашли отражение не только в европейской философии, но и в восточной философии средневековья. Его идеи во многих областях знаний оказали влияние на мировоззрение целых поколений. Его учение стало блестящим завершением классического периода древнегреческой философии.

В целом философию классического периода отличал более глубокий подход к философским проблемам; было положено начало объективному идеализму; впервые предметом философского анализа стала непосредственно человеческая деятельность, сущность самого человека, государства и общества. Дальнейшее развитие идеи классической философии Древней Греции получили в эпоху эллинизма.

Эллинистический период античной философии

После распада империи Александра Македонского, простиравшейся от Греции до Индии, на ее территории возникло несколько греческих государств, культура которых, с одной стороны, оказала влияние на развитие завоеванных греками народностей и стран, с другой — впитывала в себя культуру этих стран. Так происходило взаимообогащение культур, создавались условия и для развития философской мысли. Позже ситуация отчасти повторилась в результате экспансии динамично развивающегося Рима.

На территории эллинских государств (а позже в Римской империи) возникали и одновременно развивались несколько философских школ. Наиболее значительными из них считаются такие, как скептики, киники, стоики, неоплатоники, эпикурейцы.

На философию этой поры повлияло частичное обесценивание прежних мифологических, религиозных и в целом культурных ценностей. Поклонение античным богам становилось скорее привычкой. чем внутренней потребностью; мифические обитатели Олимпа стремительно теряли свое былое могущество и авторитет. Параллельно с этим утрачивали значение и некоторые этические нормы. Говоря современным языком, кризисные явления не могли остаться вне внимания философов.

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Читайте также:

- Влияние различных условий на свойства смазочных материалов кратко

- Рекомендации для педагогов по оптимизации предметно пространственной среды группы доу

- Какова роль местных кавказских племен в формировании балкарского этноса история кбр кратко 8

- Общий порядок работы совета федерации кратко

- Методика кушнира по чтению в начальной школе